Хлорелла

| Царство: | Растения |

| Отдел: | Зелёные водоросли |

| Класс: | Требуксиофициевые |

| Порядок: | Хлорелловые |

| Семейство: | Хлорелловые |

| Род: | Хлорелла |

- Chlorella minutissima

- Chlorella pyrenoidosa

- Chlorella vulgaris

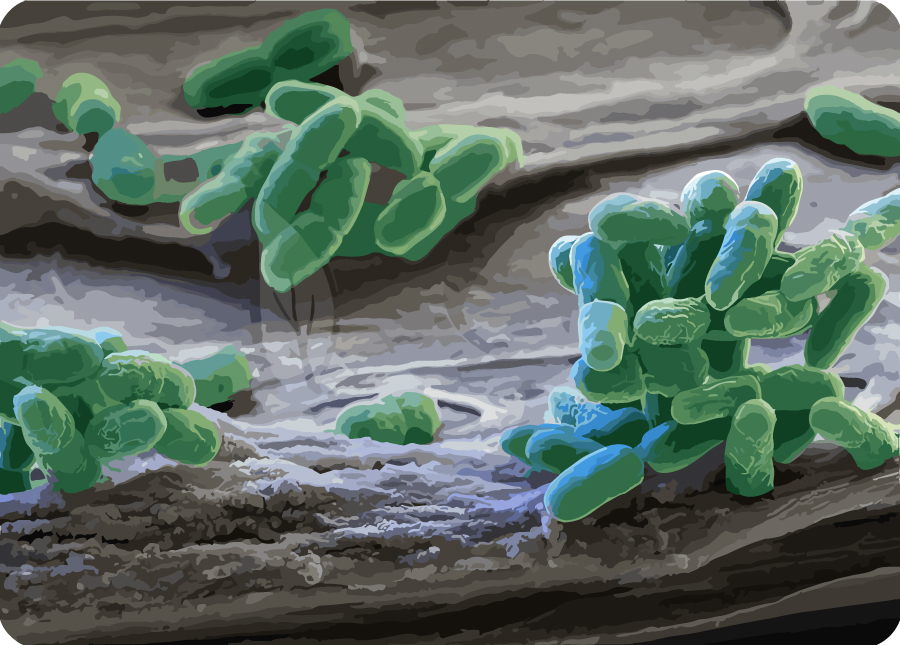

Хлорелла (от греч. χλωρός , «зелёный» и лат. ella — уменьшительный суффикс) — род одноклеточных зелёных водорослей, относимый к отделу Chlorophyta. Имеет сферическую форму, от 2 до 10 мкм, не имеют жгутиков. Хлоропласты хлореллы содержат хлорофилл-а и хлорофилл-б. Для процесса фотосинтеза хлорелле требуются только вода, диоксид углерода, свет, а также небольшое количество минералов для размножения. Очень распространенной является Chlorella vulgaris, постоянно встречающаяся массами в воде и в грязи луж, канав и прудов. Часто развивается она, а также родственная ей форма, Chlorella infusionum в лабораториях и домашнем быту в сосудах с водой или с растворами пепсина и сахара, покрывая зеленоватым налетом внутреннюю поверхность стекла.

Содержание

Физиология

Организация и цикл развития хлореллы состоят в следующем: вегетативное тело их состоит из одной шарообразной или овальной клетки с тонкой оболочкой, которая по мнению одних авторов (Brandt, Dangeard) состоит из целлюлозы, а по мнению других (Geza-Entz, Фаминцын, Аверинцев и др.) из прозрачного студенистого вещества, лишенного целлюлозы. Такое разногласие во мнениях произошло В силу того, что иногда оболочка хлореллы не дает типичного для целлюлозы фиолетового окрашивания от хлорцинкиода, а потому вопрос этот остается пока открытым. Размеры шарообразных вегетативных клеток колеблются по данным различных авторов от 1,5 мкм до 12 мкм. В каждой такой клетке находится гомогенная протоплазма, очень маленькое ядро прекрасно окрашивающееся гематоксилином, и лентовидный или округлый пластинчатый стенкоположный хроматофор с одним или, реже, с двумя пиреноидами. Геца-Энц (Geza-Entz) описывал в клетках хлореллы ещё особые сократительные вакуоли, подобно таковым у хламидомонад, но позднейшими исследователями эти показания Геца-Энца были опровергнуты. Бейеринк изучил питание хлореллы и нашёл, между прочим, что они для добычи необходимого азота нуждаются не только в пептоне, но и в каком-нибудь углеводе, как например сахар, а потому он причислил их к установленной им физиологической группе пентон-углеводных организмов.

Размножение

Размножение хлореллы происходит путем повторного деления сначала хроматофора и пиреноида, а затем и всего содержимого каждой клетки на несколько равных частей, от 2 до 16, которые остаются некоторое время окруженными материнской оболочкой, а после разрыва и её исчезновения, оказываются свободно лежащими, быстро увеличиваются в размерах и через некоторый промежуток времени повторяют тот же цикл развития. Подвижных элементов размножения у хлореллы не существует, подобно тому, как и у других Pleurococcaceae. Отступления от нормального цикла развития встречаются у хлореллы довольно редко и состоят в том, что иногда они размножаются путем отшнуровывания молодых особей от материнской, а кроме того при нормальном делении могут не освобождаться из материнской оболочки, а оставаться в ней на продолжительное время, превращаясь постепенно в стадии Gloecystis и Palmella.

Симбиоз с животными

Некоторые виды известны уже с давних времен своим симбиозом с животными, и первоначально принимались за органы последних, но ещё Брандт и Geza-Entz, независимо друг от друга, впервые признали за ними эндогенное происхождение, показав, что зеленые шарообразные тельца, наблюдаемые в теле некоторых животных, суть самостоятельные организмы, при чём Брандт отнес эти тельца к особому роду водорослей, назвав его Zoochlorella. Но как свободноживущие хлореллы, так и зоохлореллы различных животных имеют совершенно одну и ту же организацию, проходят совершенно одинаковые стадии развития и отличаются только образом жизни, а потому Бейеринк и соединил их в один общий род Chlorella, тем более, что единственный отличительный признак зоохлорелл от хлорелл, а именно только что упомянутый симбиотический образ жизни первых с некоторыми низшими животными, оказывается непостоянным признаком, так как Брандт, а за ним и позднейшие ученые, Кесслер, Гаманн, Шевяков, Фаминцын, Бейеринк и Аверинцев, доказали, что изолированные зоохлореллы могут существовать на свободе и при том также энергично размножаться, как и в теле животных.

Сожительство хлореллы с животными представляет собою типичный пример того биологического явления, которое давно уже получило в Германии название Raumparasitismus, то есть хлорелла не паразитирует в теле животного, но и не приносит ему пользы, а является, так сказать, даровым жильцом. Неоднократно было замечено, что не все экземпляры хлореллы остаются в теле простейших живыми, но иногда перевариваются последними. Явление это различно толковалось авторами, и только впоследствии удалось выяснить следующие условия, при которых хлореллы либо погибают в организме животных, особенно простейших, либо остаются жить в них: у простейших можно легко различить три слоя протоплазмы в каждой особи: наружную, альвеолярную плазму, служащую покровом для двух последующих слоев, среднюю, кортикальную плазму, не участвующую в пищеварении, и внутреннюю эндоплазму, заведующую пищеварением организма. Если хлорелла попадает в эндоплазму, то она переваривается животным, если же она попадет в кортикальный слой плазмы, то она остается жить в симбиозе с животным, так как этот слой плазмы не принимает участие в пищеварении.

Систематика

В систематическом отношении род Chorella делится на несколько видов, Chlorella vulgaris Beyerink, Chlorella infusionum Beyerink, Chorella parasitica Brandt, Chlorella condustrix Brandt, Chlorella actinosphaerii Averinzew, которые различаются между собою по. размерам и форме хроматофоров и клеток, а также по другим мелким признакам. В качестве симбионтов они найдены у весьма многих Protozoa, а также и у полипов, как напр. у Hydra viridis. Ср. С. Аверинцев, «О зоохлореллах у простейших» («Труды Имп. СПб. Общ. Естеств.» 1900, т. XXXI, вып. 1, № 7. Работа изобилует литературными ссылками); W. Schewiakoff, «Beitrage zur Kenntniss der holotrichen Ciliaten» («Bibliotheca Zoologica», тетр. 5, 1889); M. Beyerinck, «Culturversuche mit Zoochlorellen und anderen Algen». («Bot. Zeit. « 1890, № 45, 46, 47, 48); W. Kruger, I. „Ueber einen Pilztypus-Prototheca“ и II, „Ueber zwei ans Saftflussen rein gezuchtete Algen“ (W. Zopf’s Beitrage zur Phys. und Morphologie niederer Organismen», 1894, IV вып.)))

Использование

Хлорелла используется для производства кислорода. Как предполагалось ранее ее можно использовать в пищу. Однако в прошлом веке (1967—1978 гг) в объектах БИОС-1, БИОС-2 и БИОС-3 использование хлореллы в пищу не удалось. Может использоваться для биологической очистки сточных вод. [1][2]

По своей питательности водоросль не уступает мясу и значительно превосходит пшеницу. Если в пшенице содержится 12 % белка, то в хлорелле его более 50 % [1] . Однако, все питательные вещества защищены мощной клеточной стенкой, которую человеческие пищеварительные ферменты не способны расщепить [источник не указан 756 дней] .

Источник

Зеленые водоросли

Самый обширный отдел водорослей, включающий от 13 000 до 20 000 видов. Обитают в основном в пресных водоемах, имеют зеленую окраску вследствие преобладания хлорофилла a и b по количеству над другими пигментами (каротиноидами, ксантофиллами). Этот отдел включает в себя одноклеточные, многоклеточные и колониальные формы. Большинство из них растет на глубине 20-40 метров.

Клеточная стенка зеленых водорослей образована целлюлозой, запасное питательное вещество — крахмал. У многих представителей в жизненном цикле наблюдается чередование полового поколения (гаметофита) и бесполого (спорофита).

Хламидомонада

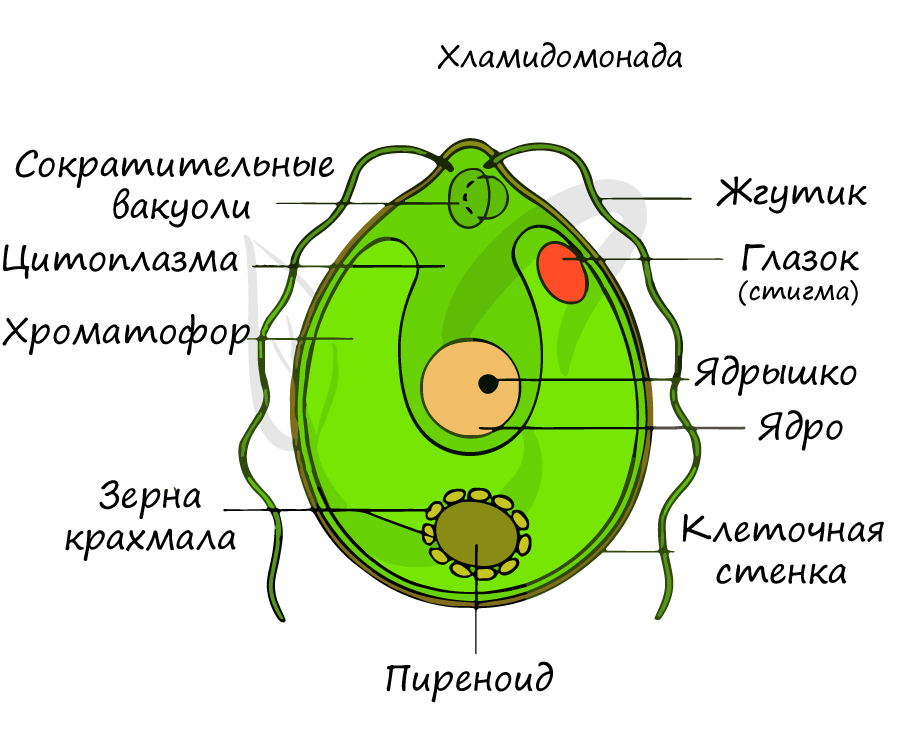

Хламидомонада — одноклеточная двужгутиковая зеленая водоросль, обитающая в лужах, пресных водоемах, прудах. Форма клетки грушевидная. На переднем конце тела имеет два жгутика, за счет которых активно движется.

Светочувствительный глазок (стигма) помогает хламидомонаде занять наиболее освещенное место для активного процесса фотосинтеза, который идет в хроматофоре. Сократительные (пульсирующие) вакуоли клетки удаляют избыток постоянно поступающей внутрь воды, таким образом, они поддерживают осмотическое давление на уровне, необходимом для жизни.

Хламидомонада имеет чашевидный хроматофор с пиреноидом — округлой белковой гранулой, содержащей фермент, который участвует в синтезе сахаров. Вокруг пиреноида запасается крахмал.

Размножение хламидомонады

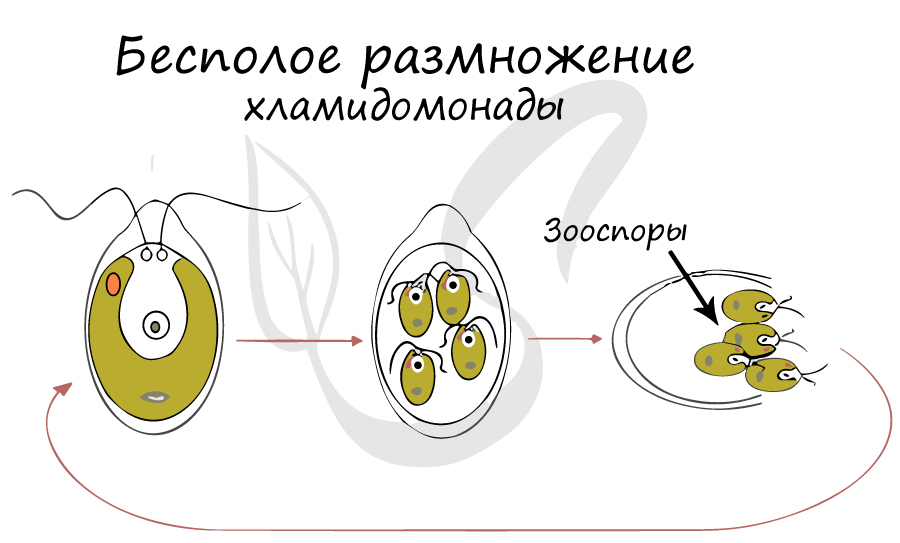

Размножается преимущественно бесполым путем. Половой процесс — конъюгация.

При благоприятных условиях (летом) размножается бесполым путем с помощью зооспор. Хламидомонада (n) дважды делится митотически без разрыва материнской оболочки, в результате образуются 4 клетки (n). Они растут, у каждой из них развивается жгутик, появляется глазок и клеточная стенка. С течением времени материнская оболочка, окружающая клетки, разрывается, и зооспоры выходят во внешнюю среду. Из каждой зооспоры развивается взрослая клетка.

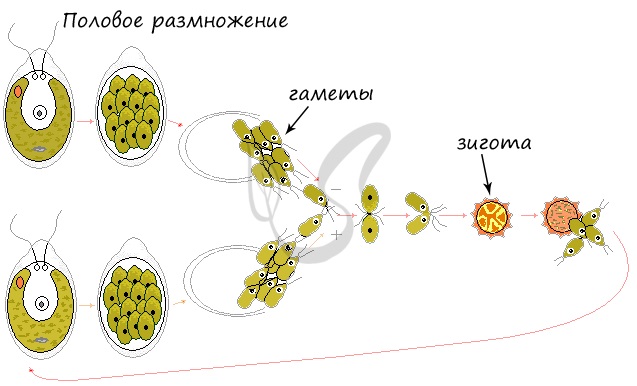

Рассмотрим изогамный половой процесс, при котором гаметы не отличаются по строению, внешнему виду, одинаково подвижны.

Половое размножение активируется при наступлении неблагоприятных условий (пересыхание водоема, понижение температуры внешней среды). Внутри хламидомонады (n) путем митоза образуются половые клетки — гаметы (n). Запомните, что в половом размножении всегда участвуют половые клетки 😉

Гаметы (n) разных хламидомонад попарно сливаются, в результате чего образуется зигота (2n), которая покрывается плотной защитной оболочкой — цистой. При благоприятных условиях зигота (2n) делится мейозом, по итогам которого образуются 4 хламидомонады (n).

Красный снег

Красный снег — явление, характерное для приполярных областей Земли, также встречается на высоких горах. Снег приобретает нехарактерную красную окраску, связанную с массовым размножением Хламидомонады снежной, клетки которой содержат красный каротиноид — астаксантин. Для особей этого вида благоприятными являются низкие температуры, при температуре выше +4 °С они погибают.

Хлорелла

Хлорелла — одноклеточная зеленая водоросль без жгутиков, обитающая в самых разных средах: на сырой почве, на стволах деревьев, скалах, в соленой и пресной воде. Ее скопления хорошо заметны в виде налета зеленого цвета.

Клетка содержит чашевидный хроматофор (имеет вид сильно вырезанной чаши), запасающий крахмал. Хлорелла отличается быстрым темпом деления клеток, в связи с этим ее используют для получения кормов. Фотосинтез у нее также идет очень интенсивно. Эта водоросль одной из первых побывала в космосе, ее используют на космических кораблях для получения кислорода.

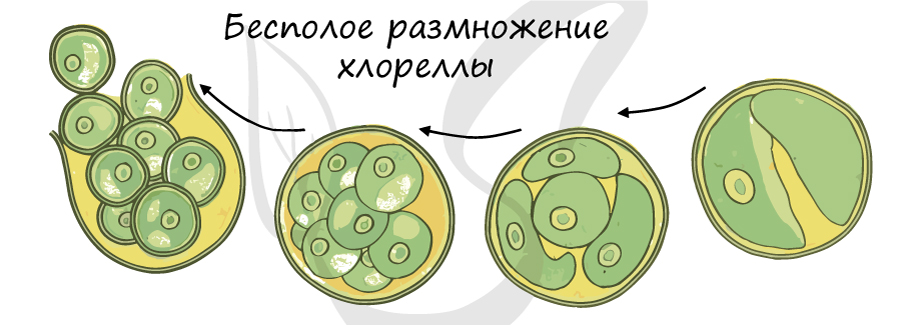

Размножение осуществляется только бесполым путем, содержимое материнской клетки делится митотически на 4 или 8 дочерних клеток, после чего оболочка материнской клетки рвется, и дочерние клетки выходят наружу, развиваются во взрослых особей, после чего снова делятся.

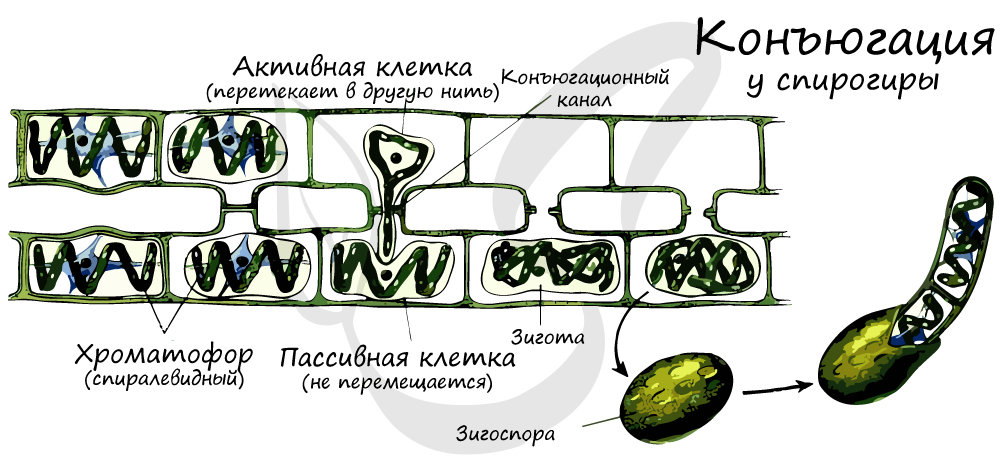

Спирогира

Спирогира — многоклеточная нитчатая зеленая водоросль. Скопления нитей спирогиры на поверхности рек и прудов образуют тину.

Хроматофор у спирогиры спиралевидный, представлен в виде одной или нескольких лент, опоясывающих клетку в пристенном слое цитоплазмы. В клетке содержится крупное ядро, расположенное в центре и подвешенное на тяжах цитоплазмы.

Размножается бесполым и половым путями.

- Бесполое

Бесполое (вегетативное) размножение может осуществляться частями таллома: нить водоросли разрывается на отдельные участки, или даже клетки, которые дают начало новому организму.

Половой процесс — конъюгация. Две нити водоросли располагаются параллельно, клетки сближаются, у них образуются боковые выросты. При соприкосновении боковых выростов между клетками разных нитей водорослей образуется копуляционный канал, по которому происходит перемещение содержимого одной клетки (n) в другую (n), после чего сливаются цитоплазмы и ядра, образуя зигоспору (2n).

После периода покоя зигоспора (2n) делится мейозом, образуются четыре клетки (n), из которых только одна прорастает в новую особь, а три остальных — погибают.

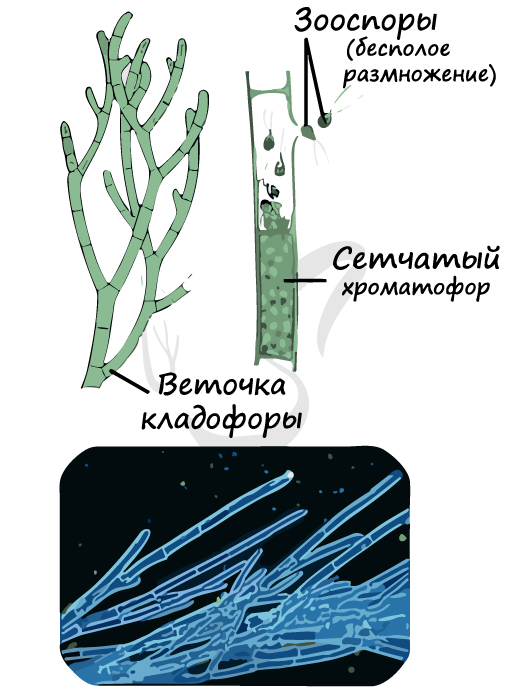

Кладофора

Кладофора — многоклеточная нитчатая зеленая водоросль. Ее ветвящиеся нити непрочно прикреплены к субстрату, от которого часто отрываются. Хроматофор имеет вид сеточки (сетчатый). Бесполое размножение осуществляется с помощью зооспор, половое размножение в форме изогамии.

Улотрикс

Улотрикс — многоклеточная нитчатая зеленая водоросль. Обитает в пресной и морской воде, образует на подводных объектах зеленый налет — тину. Хроматофор в виде незамкнутого кольца (пояска), содержит пиреноид. Преимущественно размножается бесполым путем, с помощью четырехжгутиковых зооспор. Есть возможность полового размножения по типу изогамии.

В цикле развития улотрикса преобладает гаметофит (n) — вегетативное гаплоидное поколение. Также заметьте, что гаметы улотрикса (n) образуются из клеток слоевища (n) путем митоза.

Плеврококк

Скорее всего, любой гетеротроф сделает ошибку, первый раз встретив это название 🙂 Уж слишком сильно оно смахивает на название бактерий, таких как стафилококки, стрептококки. Запомните и не ошибайтесь: плеврококк — зеленая водоросль. Плеврококк имеет клетки шаровидной формы, они могут быть одиночные или соединенные в группы. Видимые вакуоли в клетке отсутствуют, хроматофор в виде пластинки, не содержит пиреноидов.

Плеврококк распространен повсеместно, способен вынести полное пересыхание. Образует зеленый налет на стволах деревьев, поверхности скал и почве.

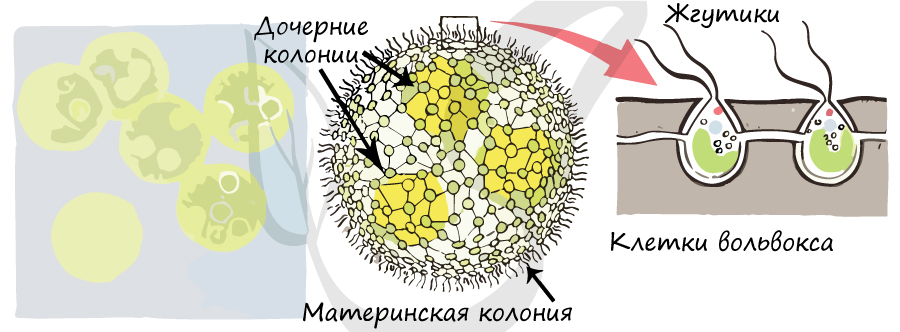

Вольвокс

«Вольвокс» означает «катящийся». Представляет собой зеленую подвижную колониальную водоросль, имеющую шаровидную форму. Одна колония вольвокса может достигать 3мм, а по количеству клеток — 200 до 10 тысяч.

Клетки расположены на периферии, соединены между собой тяжами цитоплазмы — протоплазматическими нитями, обеспечивают движение колонии и питание. В центре колонии имеется полость, занятая слизью. Каждая из клеток на периферии имеет два жгутика, обращенных во внешнюю среду, клетки напоминают хламидомонаду.

Вольвокс играет очень важное эволюционное значение, и помогает сделать вывод о том, что развитие живых организмов от одноклеточных форм к многоклеточным происходило через колониальные формы.

Большая часть клеток в колонии вольвокса вегетативные. Вегетативное размножение вольвокса происходит с помощью дочерних колоний внутри материнской, особыми клетками — партеногонидиями. Эти клетки делятся митозом перпендикулярно поверхности шара. В результате образуется пластинка, которая выворачивается и образует дочерний шар. Дочерние шары разрастаются, при этом происходит разрыв материнского организма (шара).

Половой процесс происходит в специализированных местах — антеридиях, где развиваются сперматозоиды (n), и оогониях, где созревают яйцеклетки (n). Сперматозоид проникает в оогоний, образуется зигота, или ооспора (2n). При благоприятных условиях зигота делится мейозом, образуются клетки вольвокса (n), которые затем делятся множеством митотических делений.

Таким образом, основная форма существования клеток в колонии вольвокса — гаплоидна (n), диплоидна в жизненном цикле только зигота (2n).

Сине-зеленые водоросли

Спешу предупредить об очень частом заблуждении! Сине-зеленые водоросли — это вовсе не водоросли, их по-другому называют цианобактерии. Они представляют собой отдел крупных грамотрицательных бактерий, которые способны выделять кислород в процессе фотосинтеза.

Эволюционно сине-зеленые водоросли — очень древние микроорганизмы, которые возникли в архее. Им отведена крайне важна роль: они являются первыми фотосинтезирующими организмами. Благодаря им 2 млрд. лет назад в атмосфере Земли впервые появился кислород.

У них отсутствуют жгутики, они могут иметь нитчатую или колониальную форму, или же быть одноклеточными. Относительно крупные размеры цианобактерий и сходство в строении с водорослями было изначальной причиной их рассмотрения в составе растений. На настоящее время доказано сходство цианобактерий с остальными бактериями.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник