- Оттаивание мерзлого грунта. Химическое оттаивание мерзлых грунтов производится путем введения в грунт раствора хлористого натрия

- Химический способ предохранения грунтов от промерзания

- Ускорение оттаивания сезонной мерзлоты при помощи солевых растворов

- Способы прогрева грунта

- Методы прогрева грунтов при производстве земляных работ в осенне-зимний период

- Электрическая рефлекторная печь

- Электрические горизонтальные и вертикальные стальные электроды

- Огневой способ. Костры — открытое пламя

- Химический способ размораживания грунтов

- Паровые и водяные иглы

- Горячим теплоносителем (песок, шлак, щебень, грунт, отходы, дорожного производства — асфальтобетонная крошка)

- Трубчатые электронагреватели

- Токи высокой частоты

- Общее описание установки:

- Методы размораживания грунтов, применяемые в аналогичных компаниях и условиях.

- Опыт организации работ в зарубежных компаниях.

- Гидравлические станции типа устройства для прогрева почвы типа Е700М и Е350М

- Термоматами ТМ-800 для прогрева грунта

- Экспериментальный график прогрева грунта термоматами.

- Этапы работы:

Оттаивание мерзлого грунта. Химическое оттаивание мерзлых грунтов производится путем введения в грунт раствора хлористого натрия

Химическое оттаивание мерзлых грунтов производится путем введения в грунт раствора хлористого натрия, под действием которого растворяются кристаллы льда в порах мерзлого грунта, и его можно разрабатывать обычными землеройными машинами.

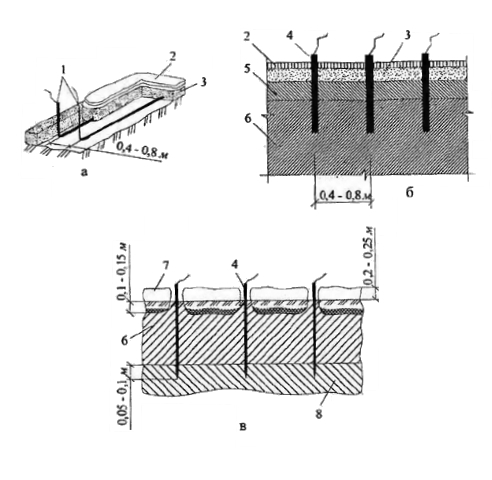

| Схемы разработки с химическим оттаиванием грунта а — с использованием жидкого химического реагента: 1 — удаление снежного покрова; 2 — бурение шпуров; 3 — разлив раствора химического реагента; 4 — разработка грунта; б — с предварительным «засолением» грунта: 5 — снятие растительного слоя; 6 — рассыпание соли; 7 — боронование грунта; 8 — разработка грунта |

Разработка мерзлого грунта с предварительным

Рыхлением грунта

Рыхление взрывами — один из основных способов подготовки мерзлых грунтов для разработки экскаваторами. Этот способ весьма эффективен при глубине промерзания более 1 м и больших объемах работ, выполняемых на вновь осваиваемых территориях или вдали от зданий и сооружений.

Сущность взрывного способа рыхления состоит в дроблении мерзлого грунта энергией взрыва зарядов, размещаемых в полостях, предварительно созданных в грунте (шпуры, скважины, рукава, котлы, щели).

Заряд ВВ для рыхления мерзлого грунта может быть определен расчетом.

Разработка мерзлого грунта с предварительным

Рыхлением грунта

Механическое рыхление мерзлого грунта применяют при глубине промерзания от 0,4 до 1,5 м и небольших по площади выемках траншей или котлованов.

Сущность механического рыхления состоит в дроблении или сколе мерзлого слоя динамическим или статическим воздействием, которое осуществляют сменным рабочим оборудованием, устанавливаемым на базовой машине (экскаваторе, тракторе и др.). Динамическое воздействие производят ударным, вибрационным и виброударным способами.

Разработка мерзлого грунта с предварительным

Рыхлением грунта

При ударном способе используют шар-молот или клин-молот, дизель-молот, подвешенные к стреле экскаватора-драглайна или к решетчатой стреле, смонтированной на тракторах, клиновые тракторные рыхлители и др.

Ударные приспособления для рыхления мерзлого грунта:

а — шар-молот; б — клин-молот; в — клин-молот с зубьями; г — клин-молот конусный

Разработка мерзлого грунта с предварительным

Рыхлением грунта

Технологические схемы разработки грунта при различном сочетании машин ударного действия в комплекте зависят от вида земляного сооружения, рода грунта, глубины промерзания, наличия материально-технических ресурсов и др.

Схемы разработки мерзлых грунтов с предварительным рыхлением

а — рыхление клин-молотом; б — тракторным виброклиновым рыхлителем; 1 — автосамосвал; 2 — экскаватор; 3 — клин-молот; 4 – виброклин

Источник

Химический способ предохранения грунтов от промерзания

В районах химкомбинатов с учетом экологических требований в подготовительный период до наступления морозов возможен розлив технических хлористых солей (кальциевых, натриевых, магниевых и др.) по вспаханному грунту. Введение в грунт соли повышает плотность водных пленок, и они замерзают при более низкой температуре, чем незаселенные грунты. Соль вводят в виде водного раствора с концентрацией до 20 %. Расход раствора зависит от климатического района и периода зимы.

Химический способ эффективен лишь при водопроницаемых грунтах (типа песчаных) с коэффициентом фильтрации К≥0,5 м/сут, естественной влажности We 2 , в частности хлористого натрия, для обработки связных грунтов рассчитывают по формуле.

Для средней полосы СССР значение равно 1 м, для самого верхнего слоя грунта толщиной до 1 м. Зная характеристику грунта для центральных районов СССР применительно к каждому зимнему месяцу, величину К можно определить по графику (рис. 14.5).

Рис. 14.5. График зависимости количества применяемой соли К от календарных сроков разработки грунта в зимне-весенний период :

1 — суглинок; 2 — супесь; 3 — разрыхленный суглинок на глубину 0,25 м; 4 — мелкий песок; римские цифры — месяцы

Если в процессе обработки суглинка, вспаханного на глубину 0,25 м, выпадают осадки, то значение К увеличивают:

| Количество осадков в течение месяца, мм | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

| Количество NaCl дли обработки грунта, кг/м 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 |

Для суглинистого грунта при месячных осадках более 20 мм значение К, уменьшают на 15—20 %, а для супесчаного грунта, наоборот, увеличивают на 20— 25 %. При использовании отходов калийных комбинатов, в которых хлористого натрия меньше, расход солей, т. е. К повышают на 10—15 %.

Песчаные и супесчаные грунты разрабатывают на 5—8-е сут после первого розлива раствора, а суглинистые — на 7—15-е. Начало разработки уточняют пробным шурфованием или бурением.

Чем выше влажность грунта и ниже его температура, тем больше требуется соли. При оптимальной влажности, например, супесчаного грунта и температуре на глубине 0,2 м —10. —14 °С содержание соли соответственно повышается с 2,5 до 3,5 %.

Из опыта Белорусской ССР известно, что в песчаных грунтах с влажностью 8, 12 и 16 % расход соли на 1 м 2 поверхности участка соответственно составляет 1; 1,4 и 1,6 кг.

Для того чтобы соли растворились и проникли в грунт, их вводят до наступления устойчивых отрицательных температур. Так, в условиях влажной зимы и продолжительных оттепелей в песчаные и супесчаные грунты соли вводят за 15 сут, а при более суровой зиме и пылеватых грунтах за 20—45 сут.

Технология введения солей заключается в следующем: верхний слой грунта после предварительного удаления плодородной почвы разрыхляют на глубину 10— 20 см так, чтобы размер комков не превышал 30—40 мм, затем пескоразбрасывателями рассыпают соль. Возможен и другой способ: при образовании тонкой смерзшейся корки грунта реагент, имеющий температуру не ниже 20 °С, разливают с помощью поливомоечных машин. Этот способ наиболее часто применяют для оттаивания рыхлых песчаных и реже супесчаных грунтов с We ✖

Источник

Ускорение оттаивания сезонной мерзлоты при помощи солевых растворов

1969 г, Колыма, №10

В последнее время все большее внимание вызывают физико-химические методы предохранения от сезонного промерзания и размораживания грунтов в зимний период [2]. Значительный объем работ с применением солевых растворов для предотвращения смерзаемости грунтов был произведен при строительстве Вилюйской ГЭС [1]. Наибольший интерес представляет опыт по размораживанию грунтов в феврале—марте, проведенный в г. Ангарске [4]. Грунт готовили зимой к выемке под фундамент. Участок обрабатывали 25-процентным раствором NaCl с общим расходом соли 8 кг на 1 м 3 мерзлого грунта. Через 10 дней грунт разморозился на глубину 1,3 м, ниже оставалась вялая мерзлота, которая легко разрабатывалась бульдозером.

С целью установления возможности применения солевых растворов для интенсификации оттаивания сезонной мерзлоты в весенний период на дражных полигонах авторы провели ряд исследований.

Известно, что при контакте солевого раствора со льдом происходит резкое понижение температуры. Если эвтектическая концентрация Сэ =23,4%, то раствор замерзает при температуре эвтектики tэ = —21°. В концентрациях раствора ниже эвтектических замерзание происходит при эквивалентной температуре tл. Указанная зависимость приведена на рис. 1 [3]. Ввиду этого значительно увеличивается разность температур и соответственно количество тепла, поступающего в зону протаивания с дневной поверхности и из подстилающей мерзлой толщи.

Для проверки эффективности данного метода и предварительного изучения процессов оттаивания в мае 1968 г. была проведена экспериментальная работа на полигоне драги № 134 треста «Лензолото». Экспериментальная площадка находилась в таликовой зоне с глубиной сезонного промерзания 2,5—2,8 м. К моменту введения раствора в грунт естественная оттайка достигла 30—35 см. Породы представлены мелкими песчано-гравийными отложениями с небольшой примесью глины. С глубины 0,7 м встречаются валуны. Весовая льдистость отложений i= 120—150 кг/м 3 .

18 мая перед внесением соли с площадки бульдозером удаляли оттаявший слой и раствор выливали непосредственно на мерзлый грунт. Экспериментальную площадку разбили на четыре участка. Засоление участков было различной концентрации: участок № 1 — 10 кг/м 2 , № 2 — 5, № 3 — 2,5 кг/м 2 , на участке № 4 (контрольный) засоление не производили. Площади всех участков одинаковы и равны 20 м 2 . Поверхность обрабатывалась насыщенным раствором поваренной соли, температура плюс 1—2°. Температурный контроль осуществляли на участках № 2 и 4. Термометры были установлены на поверхности грунта и на глубине 5; 10; 15 см. Перед внесением солевого раствора все заглубленные в мерзлоту термометры на участках № 2 и 4 показывали температуру, близкую к 0° (минус 0,1 —0,2°). После внесения раствора на участке № 2 произошло значительное изменение температуры по глубине (рис. 2). В определенные моменты были отмечены минимальные температуры: на глубине 5 см — минус 6°, на глубине 10 см — минус 5,8°, на глубине 15 см — минус 5,5°. Сравнительно высокая температура в зоне контакта насыщенного раствора соли с мерзлотой объясняется влиянием теплоемкости скелета пород, находящегося при температуре минус 0,1° — 0,2°, то есть, хотя в зоне контакта раствора с частицам льда мерзлых пород и возникает соответствующая концентрации температура (рис. 1), усредненная температура с учетом теплоемкости скелета не опускалась ниже минус 6°. Тающий лед снижает концентрацию раствора и соответственно увеличивает эквивалентную температуру (рис. 1). Этим можно объяснить повышение температуры с минус 6° на глубине 5 см до минус 5,5° на глубине 15 см.

Тепло, вносимое в грунт с водой при температуре +3°, незначительно по величине и его можно не учитывать.

Наблюдения за ходом оттаивания (рис. 3) вели с момента внесения соли — с 18 до 27 мая. Глубину оттаивания определяли шурфовкой.

Наличие соли прослеживалось до глубины не более 1м. Ниже этой отметки на засоленных участках до глубин, указанных на рис. 3, находилась вялая мерзлота, легко разбирающаяся лопатой.

В это же время был проведен эксперимент на участке, представленном слабофильтрующими илистыми отложениями. Глубина оттаивания на засоленном и контрольном участках оказалась почти одинаковой и составила за период с 15 мая по 27 мая 60—63 см. Соль при этом отмечалась на глубине не более 15 см, то есть скорость фильтрации солевого раствора значительно отставала от скорости естественного оттаивания. Контакта солевого раствора с мерзлотой при этом не было, что полностью устранило эффект ускорения оттаивания.

В отличие от участков № 1, 2 и 3, где соль вносили в виде насыщенного раствора, на илистом участке засоление производили иначе: сначала по поверхности участка \\\’рассыпали соль из расчета 5 кг/м 2 , а затем многократно его поливали водой. Предпочтение следует отдать первому способу, так как растворение крупнокристаллической технической поваренной соли методом поливки требует большего количества воды, чем при растворении в емкости.

Таким образом, экспериментальная проверка подтвердила сравнительно высокую эффективность данного метода оттаивания сезонной мерзлоты на породах с хорошей фильтрацией. Метод прост, стоимость осуществления мероприятия невысокая, трудовые затраты незначительны. По ориентировочным подсчетам, стоимость оттайки составляет около 20 коп/м 3 , что значительно ниже по сравнению с паровой и электрической оттайкой. Принципиальным преимуществом метода является возможность ведения работ в ранний период, когда другие методы оттаивания (например, с помощью пленочных покрытий и гидроигловой) малоэффективны или невозможны.

Рекомендуется широко проводить промышленные испытания данного метода оттайки и его дальнейшие исследования с целью разработки теплофизических и физико-химических основ.

Данный метод может найти применение и на других открытых работах, например, при бульдозерной разработке россыпей в районах Северо- Востока.

1.Батенчук Е.Н., Биянов Г.Ф., Торопов Л. Н., Мызников Ю.Н. Зимняя укладка связных грунтов на Крайнем Севере. «Энергия», М., 1968.

2.Ильинский Б.П., Щицин А.Г. Зимнее утепление карьеров введением солей в грунт. «Строительные материалы», 1967, № 7.

- Кингери У.Д. Лед и снег. Перевод с английского. Изд-во «Мир», М., 1966

- Пантелеев А. Н. Производство работ в зимнее время с применением раствора хлористого натрия. «Промышленное строительство», 1963, № 3

- Электрическими рефлекторными печами

- Электрическими горизонтальными и вертикальными стальными электродами

- Огневой способ. Костры

- Химический способ размораживания грунтов

- Паровыми и водяными иглами

- Горячим сыпучим теплоносителем (песок, шлак, щебень, грунт, отходы дорожного производства — асфальтобетонная крошка)

- Трубчатые электронагреватели (ТЭНы)

- Токами высокой частоты

- Гидравлическими станциями типа устройства для прогрева почвы от Wacker Neuson

- Термоэлектрические маты для прогрева грунта ТМ-800

- Дизельная горелка нагревает водно-гликолевую смесь и подает ее с помощью насоса по уложенному нагревательному рукаву.

- Участок грунта размораживается в течение суток, и сразу после этого можно продолжать работу и укладывать несущий слой.

- Температура воздуха: -20 °С.

- Начальная температура грунта: -18 °С.

- Грунт: (глина, песок, шлак) 20 см далее глина.

- Термоэлектрический мат ТМ-800 стандартного размера 1,2*3,2 м, мощностью 800 Вт/м.кв.

- Основной этап

- На подготовленную площадку укладываются полиэтиленовая пленка.

- Вся площадь которую необходимо прогреть застилается термоматами, при этом не допускается их взаимное перекрытие.

- Осуществляется подключение термоматов к питающему проводу по «параллельной» схеме.

- Подается электропитание и осуществляется прогрев.

Прогрев грунта термоматами ТМ-800 происходит в автоматическом режиме. В первые часы, всё выделенное тепло поглощается грунтом и термоматы работают не отключаясь, затем с прогревом поверхности грунта начинает повышаться температура на греющей поверхности термомата и при её достижении 70 °С секции отключаются. Повторное включение секции термомата происходит при достижении нижнего температурного порога (55 — 60 °С). В таком режиме термоматы работают до их отключения от электросети.

Практика показывает, что для прогрева грунта на глубину 60 см. необходимо от 20 до 32 часов. Следует принимать во внимание, что на время прогрева влияют начальные условия (температура воздуха и грунта) и свойства грунта (теплопроводность).

Во избежание перегрева и возможного прогара термомата, необходимо обеспечить достаточный теплообмен (плотное прилегание термомата к прогреваемой поверхности). Не допускается размещение между матом и обогреваемым объектом, каких-либо теплоизолирующих материалов, препятствующих передаче тепловой мощности к обогреваемому объекту.

После окончания прогрева грунта необходимо отключить подачу электропитания, после чего термоматы можно аккуратно убирать. Срок службы термомата напрямую зависит от бережного отношения к нему. Не допускается хождение по термоматам и бросание тяжелых и острых предметов на его поверхность. Складывать термомат можно только по специальным линиям сгиба. Размеры термомата для прогрева грунта в сложенном состоянии 110 см*120 см*6 см. Хранить термоматы рекомендовано в сухом месте. Теоретическая номограмма для определения ориентировочной продолжительности оттаивания и отогрева мерзлых грунтовых оснований нормальной влажности термоматами.

Допустим, глубина промерзания основания равна 1 метру, средняя температура воздуха — 15 °С, основание суглинистое и средняя температура обогрева + 50 °С, тогда продолжительность обогрева составит примерно 11 часов.

Источник

Источник

Способы прогрева грунта

Разработка грунта, связанная с рытьем траншеи в зимних условиях, осложняется необходимостью предварительной подготовки и прогрева мороженого грунта.

В городских условиях, при наличии большого количества действующих кабельных линий и других подземных коммуникаций применение ударных инструментов (отбойных молотков, ломов, клиньев и др.) невозможно из-за опасности механического повреждения действующих кабельных линий и других подземных коммуникаций. Поэтому мерзлый грунт до начала работ по рытью траншеи в зоне действующих кабельных линий должен быть предварительно отогрет с тем, чтобы земляные работы вести лопатами без применения ударного инструмента. Наиболее распространенными методами искусственного оттаивания являются термический и электротермический способы.

Методы прогрева грунтов при производстве земляных работ в осенне-зимний период

Рассмотрим вкратце данные технологии, их преимущества и недостатки. При этом одним из основных критериев возможности применения той или иной технологии размораживания грунтов в ОАО «ОЭК» будет являться простота и безопасность выполнения работ, а также скорость размораживания грунтов.

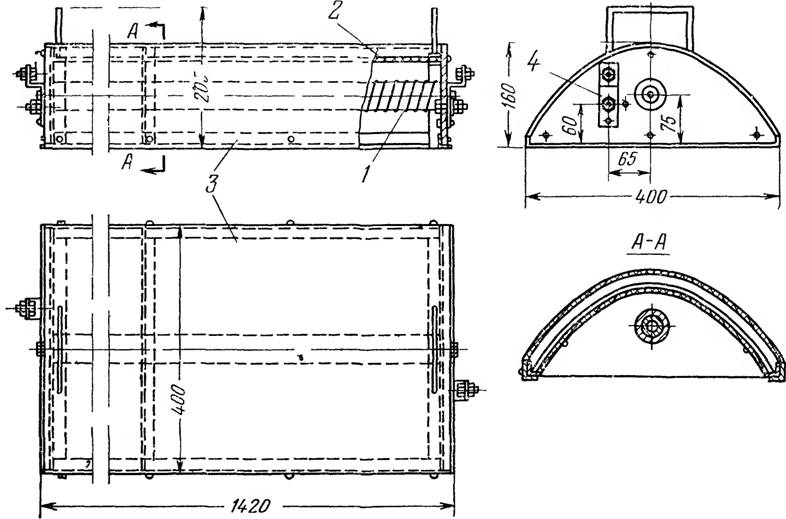

Электрическая рефлекторная печь

Как показал опыт ведения ремонтных работ в условиях городских сетей, наиболее удобным, транспортабельным и быстрым является метод отогрева электрическими рефлекторными печами. В качестве нагревателя в печи применяется нихромовая проволока диаметром 3,5 мм. Рефлектор печи изготовляется из согнутого по оси в параболу с расстоянием от отражающего рефлектора до спирали (фокус) 60 мм алюминиевого, дюралюминиевого или стального хромированного листа толщиной 1 мм. Рефлектор отражает тепловую энергию печи, направляя ее на участок отогреваемого мороженого грунта. Для защиты рефлектора от механических повреждений печь закрывается стальным кожухом. Между кожухом и рефлектором имеется воздушный промежуток, что сокращает потери тепла от рассеивания. Рефлекторная печь присоединяется к электрической сети напряжением 380/220/127 В. При отогреве грунта собирается комплект из трех однофазных рефлекторных печей, которые соединяют в звезду или треугольник соответственно напряжению сети. Площадь отогрева одной печи составляет 0,4X1,5 м 2 ; мощность комплекта печей 18 кВт.

Рис. Рефлекторная печь для отогрева мороженого грунта. 1 — нагревательный элемент, 2 — рефлектор, 3 — кожух; 4 — контактные зажимы

Расход электроэнергии для отогрева 1 м 3 мороженого грунта составляет примерно 50 кВт-ч при продолжительности отогрева от 6 до 10 ч. При пользовании печами необходимо также обеспечить безопасные условия производства работ. Место отогрева должно быть ограждено, контактные зажимы для присоединения проводом закрыты, а спирали течи не должны касаться грунта.

Недостатки данного способа: опыт эксплуатации данных устройств в ОАО «МОЭСК» показал необходимость тщательного обслуживания (постоянный надзор за работой) для исключения возможности поражения электрическим током, в следствии перегрева контактов. Незначительная площадь оттаивания. Необходимость организации электроснабжения (стационарными или передвижными источниками, исходя из средней площади прогрева как минимум до 20 кВт/ч).

Тепловые потери в следствии невозможности укрытия данных установок и как следствие низкий КПД (в случае их утепления -возможен перегрев и выход из строя).

Преимущества: при наличии источников питания

быстрая транспортировка и настройка в работу. Относительно малый по времени период оттаивания — до 10 час. Энергозатраты на оттаивание средней площадки площадью 16 м 2 на глубину 0,5 м составляют 400 кВт-час.

Электрические горизонтальные и вертикальные стальные электроды

При оттаивании грунта горизонтальными электродами по поверхности грунта укладывают электроды из полосовой или круглой стали, концы которых отгибают на 15. 20 см для подключения к проводам. Поверхность отогреваемого участка покрывают слоем опилок толщиной 15. 20 см, которые смачивают солевым раствором с концентрацией 0,2. 0,5 % с таким расчетом, чтобы масса раствора была не менее массы опилок. Вначале смоченные опилки являются токопроводящим элементом, так как замерзший грунт не является проводником. Под воздействием теплоты, генерируемой в слое опилок, оттаивает верхний слой грунта, который превращается в проводник тока от электрода к электроду. После этого под воздействием теплоты начинает оттаивать следующий слой грунта, а затем нижележащие слои. В дальнейшем опилочный слой защищает отогреваемый участок от потерь теплоты в атмосферу, для чего слой опилок покрывают толем или щитами. Этот способ применяют при глубине промерзания фунта до 0,7 м. Оттаивание грунта вертикальными электродами осуществляют с применением стержней из арматурной стали с заостренными нижними концами. При глубине промерзания 0,7 м их забивают в грунт в шахматном порядке на глубину 20. 25 см, а по мере оттаивания верхних слоев грунта погружают на большую глубину. При оттаивании сверху вниз необходимо систематически убирать снег и устраивать опилочную засыпку, увлажненную солевым раствором. Режим прогрева при стержневых электродах такой же, как и при полосовых, причем во время отключения электроэнергии электроды следует последовательно заглублять по мере прогрева грунта до 1,3. 1,5 м. После отключения электроэнергии в течение 1. 2 дней глубина оттаивания продолжает увеличиваться за счет аккумулированной в грунте теплоты под защитой опилочного слоя. Расход энергии при этом способе несколько ниже, чем при способе горизонтальных электродов.

Расход электроэнергии приданных способах размораживания составляет от 42 до 60 кВт/ч на 1 м 3 мороженого грунта при длительности отогрева от 24 до 30 ч. Работы по размораживанию грунта электрическим током должны производиться под надзором квалифицированного персонала, ответственного за соблюдение режима отогрева, обеспечения безопасности работ и исправности оборудования. Указанные требования и сложности их выполнения, естественно, ограничивают возможности применения этого способа.

Недостатками данного способа является: Возможность поражения электрическим током. Необходимость организации электроснабжения (стационарными или передвижными источниками, исходя из средней площади прогрева 16 м 2 до 180 кВт/ч). Необходимость подготовительных работ (сборка установки, утепление, а в случае вертикальных — бурение шурфов). Постоянный и тщательный контроль работы устройства. Продолжительность периода оттаивания на необходимую глубину — от 24 до 30 ч. Преимущества: простота в изготовлении (при наличии источника питания). Энергозатраты на оттаивание средней площадки площадью 16 м 2 на глубину 0,5 м составляют 480 кВт/час

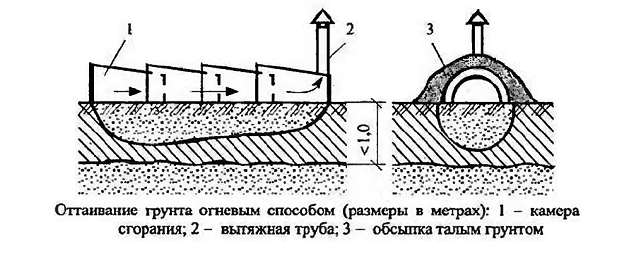

Огневой способ. Костры — открытое пламя

Огневой способ основан на оттаивании грунта путем сжиганием твердого или жидкого топлива в агрегате звеньевого типа, состоящего т ряда металлических коробов в форме разрезанных, по продольной оси усеченных, конусов, из которых собирают сплошную галерею. Первый из коробов представляет собой камеру сгорания, в которой сжигают топливо. Вытяжная труба последнего короба обеспечивает тягу. Для уменьшения тепловых потерь галерею утепляют.

Рис. 3.15. Оттаивание грунта огневым способом (размеры в метрах); 1 — камера сгорания; 2 — вытяжная труба; 3 — обсыпка талым грунтом

Недостатками данной технологии является: длительный по времени процесс размораживания, наличие вспомогательных работ по устройству (разборке) конструкции, постоянный надзор за процессом, большие тепловые потери, вредные выбросы от сжигаемого топлива.

Преимущества: в условиях г. Москва отсутствуют.

Производство работ по размораживанию грунтов с использованием открытого огня (костры) невозможно ввиду запрета на работы с применением открытого огня на территории Москвы.

Химический способ размораживания грунтов

При производстве работ по данной технологии в ранее подготовленные шпуры заливается нагретый раствор реагентов (хлористого натрия). Раствор реагента (хлористого натрия), введенный в грунт, растворяет кристаллы льда, цементирующие минеральный скелет мерзлого грунта, нарушая сцепление его частиц. Химические реагенты запиваются в шпуры, которые бурятся на глубину, равную 0,7. 0,8 глубины промерзания, размещаемые в шахматном порядке на расстояние 0,6. 1 м друг от друга. При глубине промерзания 1,5. 1,8 м длительность размораживания составляет в среднем 6. 8 дней.

Недостатками донной технологи и является: длительный по времени процесс размораживания, наличие вспомогательных работ по устройству шурфов, возможность экологического загрязнения грунтов на близлежащей территории, засоление размораживаемых участков грунта и невозможность их дальнейшего использования.

Преимущества: простота в технологии, низкая стоимость, отсутствие необходимости обслуживания.

Паровые и водяные иглы

Паровое оттаивание основано на впуске пара в грунт, для чего применяют специальные технические средства — паровые иглы, представляющие собой металлическую трубу длиной до 2 м, диаметром 25. 50 мм. На нижнюю часть трубы насажен наконечник с отверстиями диаметром 2. 3 мм. Иглы соединяют с паропроводом гибкими резиновыми шлангами с кранами. Иглы заглубляют в скважины, предварительно пробуриваемые на глубину, равную 70% глубины оттаивания. Скважины закрывают защитными колпаками, снабженными сальниками для пропуска паровой иглы. После установки аккумулированных колпаков прогреваемую поверхность покрывают слоем термоизолирующего материала (например, опилок). Иглы располагают в шахматном порядке с расстоянием между центрами 1. 1,5 м. Расход пара на 1 м 3 грунта составляет 50. 100 кг. Этот метод требует расхода теплоты примерно в 2 раза больше, чем метод глубинных электродов

Способы отогрева грунта, при которых нагревательные иглы вводятся в мерзлый грунт путем бурения скважин либо их забивки, не получили применения, так как этот способ эффективен и применение его может быть оправдано экономически при глубине разрытия более 0,8 м, т. е. на глубине, которая для кабельных работ не используется.

Недостатки: необходимость подготовительных работ (шурфы, расстановка паровых игл), необходимость источника пара — и даже в случае передвижной паровой установки опасное промышленный объект (Т более 115 °С), наличие конденсата (скапливается и замерзает в период проведения работ на прилегающих территориях, при стандартной площадке 16 м 2 количество конденсата 400 — 800 л), парения в месте производства работ, необходимость постоянного тщательное наблюдение за работой установки. Большой расход энергии при работах на глубине до 0,7 м вследствие больших теплопотерь.

Преимущества: метода проявляются только при работах на больших площадях оттаивания на глубине 1,5 — 1,7 м.

Энергозатраты ориентировочно в 2 раза больше, чем при производстве работ с применением электрического разогрева.

Горячим теплоносителем (песок, шлак, щебень, грунт, отходы, дорожного производства — асфальтобетонная крошка)

Отогрев производится путем засыпки места проведения работ горячим теплоносителем с температурой порядка 100 — 200 °С (песок, шлак, щебень, грунт, отходы дорожного производства — асфальтобетонная крошка) непосредственно на земляное полотно. В случае наличия покрытия земляного полотна (плитка, асфальт, плиты) — оно должно быть демонтировано. Далее место работ огораживается, теплоноситель утепляется (для исключения теплопотерь в наружную среду). Время отогрева составляет в среднем 20+30 час, расход горячего теплоносителя на стандартную площадку 16 м 2 составляет около 4 м 3 (при стоимости с доставкой и дальнейшей отвозкой 2 500 руб/м 3 ). Ориентировочно через сутки остывший теплоноситель убирается и вывозится в места утилизации.

Преимущества: простота в устройстве и дешевизна метода (средний расход горячего песка -4 м 3 при стоимости 2 500 руб/м 3 ), отсутствие необходимости в постоянном наблюдении за процессом размораживания.

Недостатки: возможность срыва сроков поставки, остывание теплоносителя во время транспортировки, необходимость уборки остывшего теплоносителя — погрузка на автомобиль, в случае замерзания самого теплоносителя — дополнительные затраты по его уборке (возможно размораживанию). Длительное время размораживания 20+30 час.

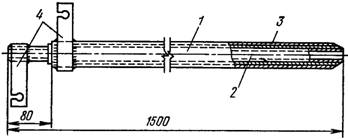

Трубчатые электронагреватели

Данная технология основана на передаче теплоты мерзлому грунту контактным способом. В качестве основных технических средств применяют электроиглы, представляющие собой стальные трубы длиной около 1 м, диаметром до 50. 60мм. Внутри иглы установлен нагревательный элемент, изолированный от корпуса трубы. Нагревательный элемент имеет контактные выводы для подключения к электрической цепи. Нагреваясь, он передает тепловую энергию стальному корпусу, а тот — мерзлому грунту.

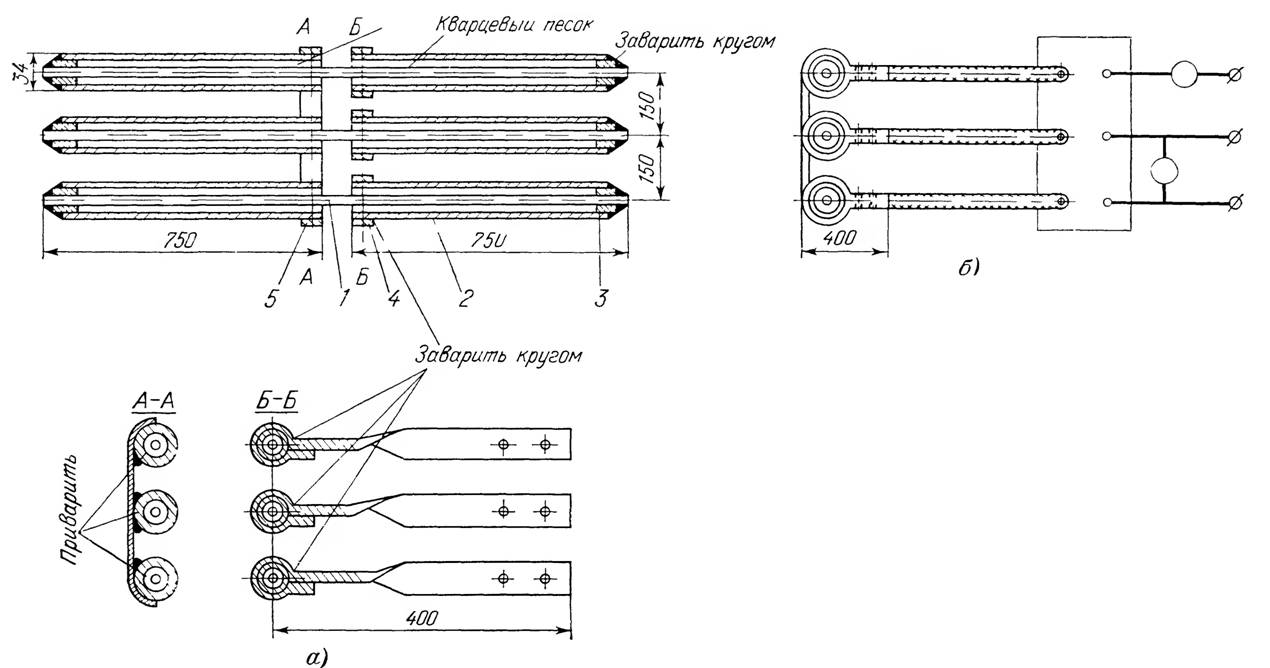

Трубчатые электронагреватели (ТЭНы) относятся к электроприборам, с помощью которых грунт оттаивают радиально в горизонтальном направлении. Электронагреватели рассчитаны на напряжение 220. 380 В, силу тока 5 А и температуру нагрева 300. 600 °С. ТЭНы включают в цепь электрического тока последовательно, опускают в заранее пробуренные шпуры диаметром до 50 мм и располагают в плане в шахматном порядке на расстояниях 0.5. 1 м. Для прогрева грунта применяют также коаксиальные электронагреватели, которые представляют собой две трубы длиной 1,5 м, диаметром 25 и 13 мм, вставленные соосно одна в другую, свободное пространство заполнено кварцевым песком. Процесс отогрева длится 1,5. 2 суток при расходе 10. 42 кВт-ч на 1 м 3 мерзлого грунта.

Схема коаксиального электронагревателя:

1 — наружная труба; 2 — внутренняя труба; 3 — песок; 4 контактные пластины

Недостатки: необходимость тщательного обслуживания (постоянный надзор за работой) для исключения возможности поражения электрическим током, в следствии перегрева контактов. Незначительная площадь оттаивания. Необходимость организации электроснабжения (стационарными или передвижными источниками, исходя из средней площади прогрева 16 м 2 до 10-12 кВт/ч). Необходимость подготовительных работ (шурфы, расстановка ТЭНов). Длительный по времени период оттаивания — от 36 до 48 час. Преимущества: Относительно малые энергозатраты — исходя из средней площади прогрева 16 м 2 на глубину 0,5 м составляют 240 кВт-час.

Энергозатраты на оттаивание средней площадки площадью 16 м 2 на глубину 0,5 м составляют 240 кВт-час.

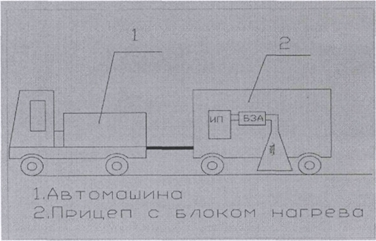

Токи высокой частоты

Этот способ пока не получил практического применения ввиду сложности оборудования, возможности негативного воздействия на металл (в частности проходящих рядом сетей). Серийно выпускаемое оборудование отсутствует. Однако при возможности его применения (наличие правильно подобранного оборудования с определенными режимами) — это один из наиболее эффективных методов размораживания грунтов в части времени размораживания. При этом необходимо учитывать, что сокращение времени на размораживание приведет к большим энергозатратам на единицу времени. В России функционирует ФГУП Всероссийский Научно-Исследовательский Институт токов высокой частоты им. В.П. Вологдина (Санкт-Петербург). Институт производит разработку и изготовление специализированного оборудования в данном направлении.

Имеющиеся в институте экспериментальные данные и проведённые аналитические оценки показывают, что при мощности излучения 50 кВт на частоте 915 МГц для поднятия температуры 1 м 3 грунта от -10 до 0 °С потребуется 10+20 минут. Прогрев при этом будет осуществляться послойно с удалением размороженного слоя. Разово отогреваемая площадь составит от 0,25 м 2 до 0,75 м 2 (в зависимости от количества излучателей-рупоров). Для достижения глубины 1м потребуется удалить 3+4 слоя. С учётом КПД генератора общая подводимая к установке мощность будет составлять 80+90 кВт. Ориентировочная стоимость разработки и изготовления данной установки по предварительной оценке составляет 8+10 млн.руб.

Общее описание установки:

В прицепе (2) располагаются: генераторный блок и источник питания (ИП), блок защиты генератора и автоматики (БЗА), излучатель. Излучатель представляет собой одну или несколько антенн (например, рупорных антенн). Антенны должны иметь возможность вертикального перемещения для обеспечения оптимального расстояния от нагреваемого объёма. Кроме того, в прицепе должны располагаться водоохлаждающая станция для охлаждения магнетрона и циркулятора и блок управления с рабочим местом для оператора. Ориентировочная площадь прицепа будет 5+6 м 2 , масса оборудовании составит 0,8 — 1,2 т. Отогреваемая разово площадь составит от 0,25 м 2 до 0,75 м 2 .

Методы размораживания грунтов, применяемые в аналогичных компаниях и условиях.

В аналогичных условиях эксплуатации электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» для размораживания грунтов в настоящее время использует горячий сыпучий теплоноситель как одно из более простых и доступных средств. Ранее используемый ОАО «МОЭСК» опыт применения рефлекторных печей не нашел применения в компании вследствие необходимости постоянного контроля за технологическим процессом, в частности постоянный контроль за нагревательными контактами для исключения их перегрева и нарушения, которые могут привести к поражению электрическим током.

Опыт организации работ в зарубежных компаниях.

Опыт организации аналогичных работ, в частности выполняемых коммунальными службами, за рубежом базируется на применении экологически чистых, безопасных в производстве работ методах. В частности — применение гидравлических станции для размораживания грунтов.

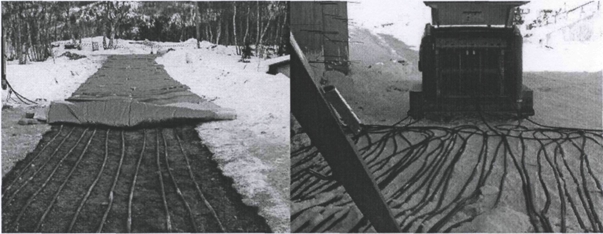

Гидравлические станции типа устройства для прогрева почвы типа Е700М и Е350М

Технология размораживания грунтов гидравлическими станциями основана на передаче тепла от нагреваемого установкой жидкого теплоносителя через раскатываемые гибкие нагревательные рукава непосредственно на поверхность грунта. Нагрев теплоносителя производится внутри установки горелкой. Максимальная температура нагрева теплоносителя в данных установках (в зависимости от производителя) находится в пределах 75 °С — 90°С. Установки оборудуются довольно большим количеством гибких рукавов, которые позволяют размораживать одновременно площадки размером до 400 м 2 . Безостановочная эксплуатация данных установок возможно в течении 5 суток. Средняя скорость размораживания грунтов с применением данных установок составляет 30 — 60 см/сутки. Однако при более плотной укладке нагревательных рукавов и их тщательной теплоизоляции возможно сокращение сроков размораживания грунтов. Преимуществами данных установок является простота в обслуживании, безопасность и стабильность результатов при производстве работ, возможно при необходимости размораживать значительные площади мерзлого грунта.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость оборудования (2 — 3 млн.руб), необходимость присутствия оператора при производстве работ по размораживанию грунтов.

В частности одним из производителей оборудования в данном направлении является фирма Ваккер Нойсон.

Немецкая технология прогрева грунта позволяет избежать траты большого количества средств, При этом прогрев мерзлого грунта осуществляется в относительно короткие сроки 20-30 час, что позволяет экономить время на проведении работ и точно рассчитывать сроки требуемых на земляные работы.

Максимальный выход тепла в кратчайшее время. Тепловой К. П.Д. при идеальных условиях достигает 94% (высочайший показатель в отрасли).

Нагнетательные насосы обеспечивают максимальную производительность и равномерную теплопередачу.

Благодаря эффективному использованию энергии возможно непрерывное использование длительностью до 63 часов (Е 350М) или 130 часов (Е 700М).

Способность размораживать замерзший грунт до глубины 60 см в сутки.

Цифровой термостат позволяет оператору просто регулировать температуру теплообменной среды.

Этапы рабочего процесса:

- Установка благодаря колесной базе легко доставляется на рабочую площадку. Нагревательный рукав легко разматывается с встроенной лебедки и укладывается змейкой на обрабатываемой поверхности ‘рукав может покрыть 200 лГ — Е 350М и 400 м’ — Е 700М).

Вот как это работает:

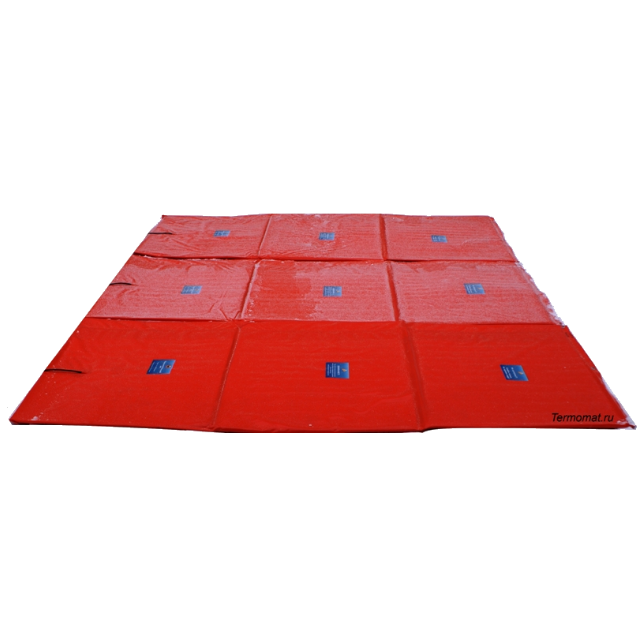

Термоматами ТМ-800 для прогрева грунта

Технология применения термоматов ТМ-800 для размораживания грунтов основана на действии инфракрасного излучения. В качестве греющего элемента в термоматах используется греющая инфракрасная термоплёнка Heat Plus, поэтому прогрев происходит одновременно сразу на всю глубину промерзания (использование проникающих свойств инфракрасной энергии) плюс контактной передачей тепла от поверхности термомата.

Термоматы ТМ-800 для прогрева грунта — это полностью готовое устройство, имеющее нагреватель, теплоизоляцию, датчики регулировки температуры и грязе-водонепроницаемую оболочку. Стандартные размеры термомата 1,2*3,2 м, мощностью 800 Вт/м 2 .

Практика показывает, что для прогрева грунта на глубину 80 см необходимо от 20 до 32 часов.

К недостаткам метода размораживания грунтов термоматами можно отнести необходимость обеспечения их электропитания, необходимость нахождения в месте производства работ наблюдающего-оператора и отсутствие антивандальной защиты.

К преимуществам применения термоматов ТЭМ для прогрева грунта можно отнести низкую стоимость (2 500 руб/м 2 ), простота настройки и обслуживания, низкое энергопотребление — 8 кВт/час на стандартную площадь 16 м 2 .

Экспериментальный график прогрева грунта термоматами.

Эксперимент проводился в конце зимы (время наибольшего промерзания грунта).

Прогрев грунта термоматами происходит в автоматическом режиме. Условия проведения эксперимента:

Этапы работы:

На подготовительном этапе проводится расчистка участка от снега, поверхность максимально выравнивается (выступающие элементы срезаются, ямы засыпаются песком). Производится расчёт количества и параметров термоматов.