- Характеристика способов движения бактерий

- Лабораторная диагностика подвижности бактерий

- Движение бактерий

- Разнообразие форм и механизмов движения бактерий

- Зачем бактериям перемещаться

- Органоиды движения

- Способы передвижения бактерий

- Жгутики

- Слизь

- Газовые вакуоли

- Движение микоплазм

- Гипотетические способы

- Откуда бактерии знают, куда им двигаться

- Вопрос-ответ

- Как перемещаются бактерии

- Способны ли бактерии самостоятельно передвигаться

- Что используют почвенные бактерии для передвижения

- Участвует ли капсула в перемещении бактерий

- Определение движения микроорганизмов

Характеристика способов движения бактерий

По характеру движения подвижные бактерии разделяют на плавающие и скользящие(ползающие). Орган движения плавающих бактерий — жгутики; подвижность скользящих бактерий обеспечивают волнообразные сокращения тела.

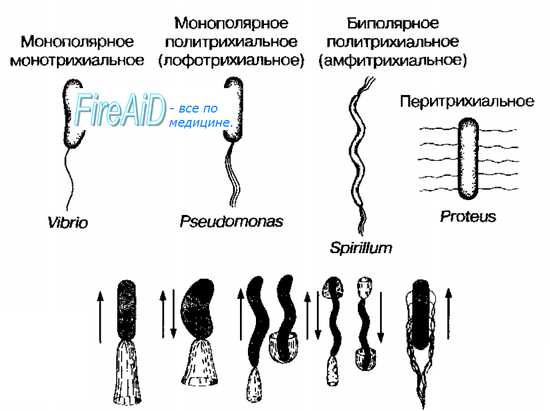

Расположение жгутиков — характерный признак, имеющий таксономическое значение. Варианты расположения жгутиков приведены на рис. 4-1. У некоторых бактерий жгутики расположены по всей поверхности клеточной стенки (например, у бактерий рода Proteus), такие бактерии известны как перитрихи [от греч. peri-, вокруг, + trichos, волос]. Некоторые бактерии снабжены только одним толстым жгутиком (например, представители рода Vibrio), они известны как монотрихи. Политрихи — бактерии, имеющие одиночный по виду жгутик, образованный пучком из 2-50 жгутиков. Полярные жгутики прикреплены к одному или обоим концам бактерии. Монополярно-политрихиальное расположение жгутиков имеют лофотрихи [от греч. lophos, пучок, + trichos, волос], к ним, например, относят представителей рода Pseudomonas. Биполярно-политрихиальное жгутикование имеют амфитрихи [от греч. amphi-, двусторонний, + trichos, волос] (например, бактерии рода Spirillum).

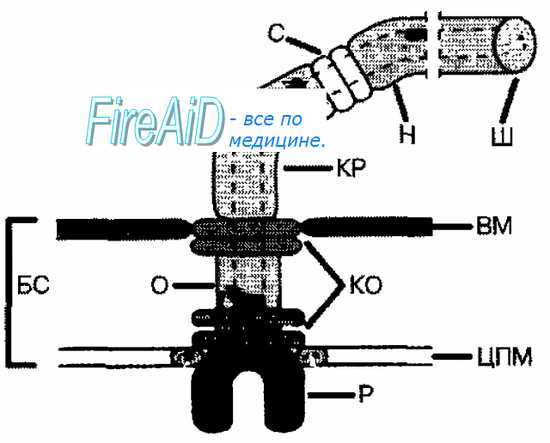

Жгутик — спирально изогнутая полая нить, образованная субъединицами флагеллина. У разных бактерий толщина жгутиков варьирует от 12 до 18 нм, что составляет не более 1/10 диаметра жгутиков водорослей и простейших. Жгутики также различают по длине и диаметру витка. Место прикрепления жгутика к бактериальной клетке имеет сложное строение и состоит из базальной структуры и так называемого «крюка» (рис. 4-2). У грамположительных бактерий в состав базальной структуры входит одна пара, а у грамотрицательных бактерий — две пары колец. Кольца играют роль «приводного диска» и «подшипника». Вся конструкция выполняет функцию хемомеханического преобразователя (флагеллиновый мотор). У спирохет за движение ответственна особая органел-ла — осевая нить, состоящая из двух рядов бактериальных жгутиков, расположенных продольно внутри клетки.

Бактериальные жгутики совершают поступательные и вращательные движения, проталкивая бактерии через среду подобно корабельному винту. Они также могут изменять направление вращения и тянуть клетку подобно пропеллеру. Скорость обратного движения в четыре раза меньше скорости поступательного движения. Некоторые перитрихи могут перемещаться по поверхности агара, то есть плавающие бактерии способны к передвижению по поверхности твёрдых сред. В частности, Proteus vulgaris распространяется по поверхности агара, образуя тонкий налёт (напоминающий таковой при выдохе на холодное стекло), а неподвижные штаммы протея лишены такой способности. Это явление получило название «феномен роения», а наблюдение за ним легло в основу некоторых понятий бактериальной серодиагностики. Так, жгутиковые Аг называют Н-Аг [от нем. Hauch, выдох, налёт], а Аг клеточной поверхности — О-Аг [от нем. фпе Hauch, без налёта1.

Способность бактерий к целенаправленному движению генетически обусловлена. Например, у Escherichia coli в регуляцию этого процесса вовлечено 3% генома (приблизительно 50 генов). Эти гены кодируют белки, образующие локомоторный аппарат, а также белки и ферменты, участвующие в преобразовании сигналов. Для жгутикового аппарата характерна периодическая изменчивость. Во многом этот процесс носит адаптивный характер и наиболее выражен у патогенных микроорганизмов. В частности, некоторые бактерии выработали систему вариабельности антигенных характеристик жгутиков, позволяющую им на какое-то время избегать направленных эффектов защитных иммунных механизмов.

Лабораторная диагностика подвижности бактерий

Подвижность бактерий определяют микроскопией препаратов в «раздавленной» или «висячей» капле. Способность к движению можно определять также после внесения культуры бактерий уколом в столбик полужидкого агара (подвижные виды растут по всей толще среды, неподвижные — по уколу) или посевом бактерий в водный конденсат скошенного столбика агара (подвижные виды переплывают из конденсата на поверхность среды и колонизируют её), либо определяют способность бактерий давать «феномен роения».

Источник

Движение бактерий

По способности передвигаться все бактерии делятся на две группы – неподвижные и подвижные (примерно 1/20 часть). Броуновское движение присуще Неподвижным бактериям размером менее 4 мкм присуще броуновское движение.

Движение с помощью жгутиков. Это наиболее распространенный тип движения. По количеству и характеру расположения различают жгутики:полюсные, когда один, два и более жгутиков расположены на одном (монополярно) или обоих (биполярно) полюсах клетки и основание жгутика обычно параллельно длинной оси клетки; подполюсные жгутики (или субполярные), когда один, два и более жгутиков расположены в месте перехода боковой поверхности в полюс клетки на одном или двух концах ее, и основание жгутика обычно составляет прямой угол с длинной осью клетки; боковые (или латеральные) жгутики, когда один, два и более жгутиков в виде кустика, расположены в средней точке одной из половин клетки; перитрихальные жгутики, которые расположены по всей поверхности клетки по одному или пучками (обычно полюса клеток лишены их); смешанныежгутики, когда два или несколько жгутиков расположены в различных точках клетки.

Количество жгутиков зависит от вида микроорганизма и условий культивирования. Жгутики очень тонкие образования, состоящие в основном (95%) из белка флагеллина (лат. flagellum– жгутик).

Бактерии, имеющие один жгутик, называются монотрихами, пучок жгутиков – лофотрихами (политрихами). Биполярные монотрихи или лофотрихи называются амфитрихами.

Большинство бактерий за секунду проходит расстояние, близкое длине их тела, но есть бактерии, движущиеся с большой скоростью (до 30 мкм/с). Скорость движения не зависит от количества жгутиков, но зависит от характера расположения жгутиков (с терминальным расположением движутся быстрее, чем с перитрихальным), зависит также от свойств среды (вязкости, температуры, рН, осмотического давления и пр.). Направленность движения обуславливается характером расположения жгутиков: моно-и лофотрихи движутся прямолинейно, перитрихи – беспорядочно, кувыркаются.

Скользящий тип движения менее распространен у бактерий. Он присущ миксобактериям, некоторым микоплазмам, цитофагам. Скорость низкая (2-11 мкм/с). большинство скользящих бактерий выделяет слизь.

Вращательный тип движения присущ извитым формам, например, спирохетам. Они передвигаются за счет колебания собственного тела, очень подвижны.

Таксическое движение. Подвижные бактерии могут осуществлять направленные передвижения – таксисы (гр.taxis – расположение), обусловленные различными внешними факторами – стимулами. Таксисы бывают положительные или отрицательные в зависимости от движения бактерий к фактору или от него. Различают несколько видов таксисов.

Хемотаксис – движение, вызываемое химическими веществами. К хемотаксису относится аэротаксис, обусловленный кислородом, и осмотаксис, обусловленный концентрацией солей. По способности индуцировать положительный или отрицательный хемотаксис различают две группы веществ: аттрактанты– вещества, вызывающие скопления клеток в области более высокой концентрации соединения, и репелленты – вызывающие скопления клеток в области наименьшей концентрации вещества.

Вискозитаксис – движение бактерий в направлении увеличения или уменьшения вязкости раствора. Термотаксис – движение бактерий, вызванное источником тепла. Фототаксис– движение бактерий, обусловленное световой энергией.

Магнетотаксис – движение бактерий по силовым линиям магнитного поля Земли или магнита. Магнетотаксис обусловлен наличием у бактерий магнитосом(частички феррина – Fe304, окруженные мембраной), выполняющих роль магнитной стрелки. Ферромагнитные микрокристаллы образуются в клетках бактерий в количестве 10-20 размером 40-90 нм. Они свойственны магнитотропным бактериям, обитающим в донных осадках морских и пресноводных водоемов.

Источник

Разнообразие форм и механизмов движения бактерий

Движение бактерий (таксис) осуществляется с помощью сокращений, выделяемой слизи, газовых вакуолей, жгутиков или других отростков на поверхности тела. В зависимости от способа передвижения различают плавание, катание по слизи, изгибание, дрожание и кувыркание. Направленность перемещения определяется действием химических веществ, света и кислорода, изменением концентрации раствора, температурными показателями.

Зачем бактериям перемещаться

Передвигаясь, прокариоты имеют возможность добираться до питательных веществ и других привлекательных вещей, без которых невозможна их жизнедеятельность. Также эта способность помогает им избегать опасности.

Двигаясь в сторону источника питания или в противоположном направлении от репеллента (репеллентом называют вещество или явление, «отпугивающее» бактерию), микроорганизмы совершают серию прямолинейных движений. Движения чередуются с остановкой и переориентацией в зависимости от концентрации привлекающего и отпугивающего вещества. Таким способом прокариоты получают возможность добраться до конечной точки назначения, без учета направления движения среды и других тормозящих факторов.

В нормальной (изотропной) среде целенаправленное движение бактерий отсутствует, а длина прямолинейных отрезков перемещения остается примерно одинаковой.

Органоиды движения

Бактерии осуществляют движение с помощью:

- жгутиков;

- ворсинок;

- выделяемой слизи;

- сокращения и распрямления клетки;

- механизма отталкивания в момент резкого выброса порции слизи;

- газовых вакуолей.

Органеллы движения бактерий различаются строением, количеством и расположением, определяя этим способ и скорость перемещения микроорганизма.

Способы передвижения бактерий

Различают несколько типов движения бактерий.

- Скольжение, характерное для миксобактерий, цитофагов и микоплазм. Скорость передвижения невысока – от 2 до 11 мкм/с.

- Вращение, присущее спирохетам. Они передвигаются с высокой скоростью благодаря собственным колебаниям.

- Перемещение с помощью жгутиков и ворсинок.

Еще один способ таксиса, или направленного перемещения, обусловлен внешними факторами:

- хемотаксис — за счет присутствия химических реагентов или питательных веществ;

- фототаксис — в зависимости от света;

- аэротаксис — под влиянием кислорода;

- магнитотаксис — в зависимости от присутствия молекул железа;

- вискозитаксис — за счет изменения концентрации или вязкости раствора.

Органы движения бактерий, называемые пилями, представляют собой цилиндры. Они образованы молекулами белка – пилина. Их толщина составляет от 8.5 до 9.5 нм, а длина не превышает 1 мкм.

Такие ворсинки обеспечивают не только передвижение бактерий, но прикрепление их к живым клеткам макроорганизмов или питательным субстратам. Это происходит за счет адгезинов, покрывающих поверхность пилей полностью или частично.

Пили имеют различное строение и расположение, покрывая равномерно всю поверхность тела бактерий или концентрируясь на полюсах. Они обуславливают не только движение бактерий, но служат для передачи наследственной информации, отвечают за их выживаемость и адаптацию при изменении условий среды обитания.

Жгутики

Наиболее быстрое перемещение бактерий в пространстве может осуществляться при помощи жгутиков, образованных протеином флагеллином. Эти органоиды представляют собой тонкие спиралевидные структуры, состоящие из спиральной нити и базального тела, соединенных между собой крюком. Крепление к мембране и клеточной стенке осуществляется при помощи парных дисков.

Перемещение микроорганизмов вперед происходит благодаря вращению жгутиков против часовой стрелки, а назад — по ее ходу.

Данный механизм основан на способности бактериальных клеток преобразовывать электрохимическую энергию в механическую, используя разницу между концентрацией заряженных частиц на внешней и внутренней оболочке мембраны. Коэффициент полезного действия при этом настолько высок, что на вращение жгутика тратится лишь 0.1% общей энергии, расходуемой на поддержание всех процессов жизнедеятельности.

Классификация прокариотов по количеству и локализации жгутиков:

- монотрихи, имеющие 1 жгутик;

- перитрихи — жгутики равномерно распределены по всей поверхности стенки бактерий;

- лофотрихи — сосредоточение множества жгутиков на одном конце бактериальной клетки;

- амфитрихи — наличие одиночных жгутиков или их скопления на обоих полюсах.

Эта характеристика определяет направленность перемещения:

- прямолинейное — лофо- и монотрихи;

- беспорядочное движение (кувыркание) — перитрихи.

Повреждение клеточной стенки приводит к параличу жгутиков и потере микроорганизмами способности передвигаться. При этом бактерия остается живой.

У некоторых извитых форм бактерий сильно изгибающиеся движения происходят за счет оставшихся моторов жгутиков, утративших свои белковые нити. Еще один вариант – своеобразные «конвейерные ленты» под внутренней оболочкой клетки, по которым двигаются белки внешней мембраны.

Слизь

Безжгутиковые формы бактерий передвигаются с помощью скользящих движений. На полюсах этих прокариотов имеется около 200 структур, секретирующих слизь. Она выделяется через многочисленные поры клетки в направлении, противоположном ее перемещению.

Газовые вакуоли

Органоидами передвижения некоторых бактерий являются газовые вакуоли (аэросомы). Это газовые полости, расположенные внутри клетки. Они состоят из многочисленных продолговатых пузырьков, заключенных в защитную белковую оболочку.

Функция газовых вакуолей — обеспечение подвижности микроорганизмов в водной среде, возможность изменять глубину погружения.

Такой способ передвижения отмечен у некоторых почвенных бактерий, передвигающихся вверх и вниз по многочисленным капиллярам.

При увеличении аэросом происходит автоматическое снижение плотности бактериальной клетки, за счет чего происходит подъем на поверхность. Для обратного погружения микроорганизм избавляется от лишнего воздуха или начинает быстро накапливать тяжелые сахара.

Но при попадании в область высокого давления вакуоли быстро разрушаются, утрачивая способность к восстановлению.

Движение микоплазм

Среди микоплазм встречаются неподвижные формы, а также бактерии, характеристика движений которых носит скользящий тип при помощи выбрасывания порции слизи.

Для осуществления роения некоторые микоплазмы используют специфические пили. Чередование их сокращений и удлинений позволяет совершать медленные движения в пределах колонии.

Гипотетические способы

В микробиологии существуют гипотезы относительно некоторых способов движения бактерий. Одна из них — теория «бегущей волны». Согласно ей, на поверхности клетки во время вращения фибрилл, расположенных под наружной мембраной клеточной стенки, образуются движущиеся выпуклости. С их помощью микроорганизм отталкивается от твердого субстрата.

Откуда бактерии знают, куда им двигаться

Направленные движения бактерий определяются наличием в окружающей среде аттрактантов или репеллентов. Их распознавание происходит с помощью многочисленных белковых рецепторов, располагающихся на поверхности клеточных мембран. Каждая группа рецепторов реагирует на конкретный раздражитель, передавая сигнал о его наличии внутрь клетки.

Вместе с другими организмами, получившими аналогичный сигнал, прокариот начинает двигаться короткими прямолинейными отрезками. Но из-за столкновений с окружающими частицами такое движение в одном направлении длится не более 3 секунд. Затем оно может кардинально перенаправиться в противоположную сторону. Не сбиться с пути прокариотам помогает механизм изменения вращения жгутиков. Вращаясь по часовой стрелке, микроорганизм останавливается и кувыркается с растопыренными в разные стороны жгутиками. В этот момент он измеряет концентрацию необходимого вещества, меняет направление вращения, возвращается к прямолинейному движению.

Такая схема позволяет не сбиться с правильного направления среди большого количества бактерий и быстро достигнуть намеченной цели.

С помощью лабораторных исследований установлено, что длина отрезков пути увеличивается в зависимости от приближенности к объекту. За минуту прокариот может преодолеть расстояние, превышающее размеры его тела в 300-3000 раз. На этот показатель влияет вязкость среды, температура, концентрация аттрактанта и некоторые другие факторы.

Вопрос-ответ

Ученики часто сталкиваются с вопросами о передвижении бактерий на лабораторных работах и во время тестирования.

Как перемещаются бактерии

Прокариоты перемещаются с помощью жгутиков, ворсинок, слизи, газовых вакуолей, реактивных сокращений, волнообразных, сгибательных, вращательных движений и роения.

Способны ли бактерии самостоятельно передвигаться

У подвижных форм прокариотов существуют органеллы движения, позволяющие им передвигаться в определенном направлении. Для неподвижных микроорганизмов характерно броуновское движение.

Что используют почвенные бактерии для передвижения

Органами движения бактерий на твердом субстрате являются жгутики, пили и слизь, выделяемая по принципу «реактивной струи» в противоположном направлении относительно перемещения микроорганизма. В почвенных капиллярах прокариоты могут подниматься и опускаться благодаря газовым вакуолям.

Участвует ли капсула в перемещении бактерий

Нет. Капсула выполняет защитную функцию.

Определение движения микроорганизмов

Направленность движения (таксиса) прокариот определяется наличием привлекающих или отталкивающих внешних факторов, в качестве которых выступают питательные вещества, кислород, свет, молекулы железа, консистенция раствора и другие.

Работаю врачом ветеринарной медицины. Увлекаюсь бальными танцами, спортом и йогой. В приоритет ставлю личностное развитие и освоение духовных практик. Любимые темы: ветеринария, биология, строительство, ремонт, путешествия. Табу: юриспруденция, политика, IT-технологии и компьютерные игры.

Источник