- Типы питания прокариот. Группы микроорганизмов по типу питания

- ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ — В. М. Самыгин — 2015

- ГЛАВА 6. ТИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ПИТАНИЯ ПРОКАРИОТ

- Прокариоты: строение и особенности жизнедеятельности

- Особенности строения клеток прокариот

- Строение прокариот и эукариот

- История открытия

- Особенности поверхностного аппарата

- Органеллы прокариот

- Что такое нуклеоид

- Особенности жизнедеятельности

- Тип питания

- Формы размножения

- Бактерии и археи: отличительные признаки

- Значение прокариот в природе и жизни человека

Типы питания прокариот. Группы микроорганизмов по типу питания

В отличие от растительных и животных организмов, имеющих один вполне определенный тип питания – соответственно автотрофный и гетеротрофный, прокариоты характеризуются многообразием типов питания. Поэтому для характеристики типов питания трокариотных организмов используются одновременно три критерия: источник углерода, источник энергии и донор электронов (водорода).

По источнику углерода прокариоты являются автотрофами, если они получают углерод в результате фиксации углекислого газа, и гетеротрофами, если источником углерода для них служат органические соединения.

По источнику энергии прокариоты, использующие солнечный свет, называются фототрофами, а получающие энергию за счет окислительно-восстановительных реакций – хемотрофами.

И наконец, по донору электронов прокариоты подразделяются на литотрофы, обладающие способностью использовать неорганические вещества, органотрофы, использующие в качестве доноров электрона органические соединения.

По трем вышеуказанным критериям выделяют 4 основных типа питания прокариот: фотолитоавтотрофы, фотоорганоавтотрофы хемолитоавтотрофы и хемоорганогетеротрофы (таблица 1).

Различают следующие типы гетеротрофии: паразитизм облигатный внутриклеточный, паразитизм факультативный, сапрофитизм.

Организмы, которые могут жить только внутри других организмов, имеют редуцированный метаболизм, зависят от метаболизма хозяина, являются облигатными внутриклеточными паразитами.

Факультативные паразиты-организмы, способные расти вне клетки хозяина при подходящих условиях, на питательных средах.

Сапрофиты – гетеротрофные организмы, нуждаются в готовых органических веществах, непосредственно от организмов не зависят.

Сапрофиты нуждаются в разных концентрациях органических веществ. Олиготрофы – способны расти при низких концентрациях органического вещества (1–15 мг углерода в литре раствора). Копиотрофы – предпочитают высокие концентрации питательных веществ (10 грамм углерода в литре раствора).

Дата добавления: 2015-08-14 ; просмотров: 4902 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ — В. М. Самыгин — 2015

ГЛАВА 6. ТИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ПИТАНИЯ ПРОКАРИОТ

Химические компоненты бактериальной клетки могут изменяться в зависимости от состава и качества питательной среды, возраста культуры и условий культивирования микроба. Микроорганизм может нормально функционировать лишь в том случае, если среда, в которой он находится, содержит необходимые факторы, обеспечивающие его энергетические и синтетические потребности. Из питательного субстрата микроб берет все необходимые элементы и в него возвращает отработанные продукты обмена.

Питание микроорганизмов имеет свои особенности. Микроорганизмы не имеют специальных органов пищеварения, и поступление питательных веществ происходит через всю оболочку. Следовательно, эти вещества должны быть растворены в окружающей микроорганизм среде. Отношение поверхности к объему у микроорганизмов очень велико. Это способствует быстрому поглощению питательных веществ из окружающей среды. Имеют значение величина молекул питательных веществ, их заряд, pH среды, химическая природа вещества и др. Некоторые вещества (белки, жиры, полисахариды) предварительно расщепляются с помощью экзоферментов на более простые соединения, которые и диффундируют внутрь клетки. Таким образом, процесс пищеварения у бактерий осуществляется в известной степени вне клетки. Макро- и микроэлементы поглощаются в виде анионов и катионов. Обычно вода движется в сторону большей, а соли — в сторону меньшей концентрации.

Тип питания определяется на основании усвоения двух главных органогенов — углерода и азота, тогда как источником водорода и кислорода служит вода.

По источнику углеродного питания выделяют:

— автотрофы (лат. autos — сам, trophe — пища, т. е. сами себя питающие), получающие углерод из неорганических соединений (карбонатов) и углекислоты воздуха. Такими микроорганизмами являются нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии и др.

— гетеротрофы (лат. heteros — другой, т. е. питающийся за счет других), в качестве источника углерода использующие органические соединения (аминокислоты, углеводы, многоатомные спирты и др.). Большинство гетеротрофных микроорганизмов живет за счет использования органических субстратов животного и растительного происхождения, они играют важную роль в уничтожении мертвых органических остатков. Такие бактерии называют сапрофитами (греч. sapros — гнилой, phyton — растение). Они безвредны для человека.

Некоторые гетеротрофы живут на поверхности или внутри другого организма и питаются за счет последнего. Их называют паразитами (греч. parasites — нахлебник). К паразитам относятся возбудители заболеваний человека, животных и растений. Наибольшая степень гетеротрофности присуща облигатным (обязательным) внутриклеточным паразитам. К ним относятся риккетсии, хламидии, вирусы.

Большинство микробов-паразитов растет на искусственных питательных средах сложного состава. Их относят к факультативным (необязательным) паразитам. Однако резкой грани между факультативными паразитами и сапрофитами провести нельзя. Паразиты составляют сравнительно небольшое количество видов микробов (0,1 %), приспособившихся в ходе эволюции к этому образу жизни. Отдельные виды патогенных для человека бактерий могут существовать во внешней среде как сапрофиты и, наоборот, некоторые сапрофиты при неблагоприятных условиях могут вызывать у людей и животных заболевания.

В зависимости от источника азота микроорганизмы подразделяют на аминоавтотрофы, которые способны синтезировать аминокислоты из неорганических соединений, и аминогетеротрофы, требующие получение аминокислот извне в готовом виде. К первой группе относятся азотфиксирующие почвенные и клубеньковые бактерии, способные усваивать свободный азот атмосферы. К аминогетеротрофам относятся все паразитарные виды и большинство сапрофитных. Они получают азот, расщепляя белки, аминокислоты, мочевину, пурины, пиримидины и другие соединения с выделением аммиака, который становится доступным для процессов биосинтеза.

Некоторые микроорганизмы нуждаются в особых органических питательных веществах, которые называют факторами роста. К ним относятся некоторые аминокислоты, азотистые основания (пурины и пиримидины) и витамины.

Микроорганизмы, которые потеряли способность самостоятельно синтезировать необходимые органические соединения и нуждаются в факторах роста, называют ауксотрофами.Они часто возникают в результате мутаций. Прототрофы свои потребности удовлетворяют за счет основного источника питания и не нуждаются в факторах роста. Их считают «диким» типом микроорганизмов.

По количественным потребностям питательного субстрата различают олиготрофы, растущие при низких концентрациях питательных веществ (от долей до 100 мг/л), и копиотрофы,к которым относятся паразитарные микроорганизмы, растущие при обычном содержании основных питательных веществ 1-100 г/л.

Питательные вещества используются микроорганизмами не только как строительный материал, но и как источник энергии. В соответствии с этим хемотрофы получают энергию в процессе окислительно-восстановительных реакций с участием питательных субстратов. Фототрофы (например, цианобактерии, пурпурные бактерии, зеленые бактерии) в качестве источника энергии используют лучистую энергию (свет).

При биохимическом окислении субстрата бактерии-органотрофы в качестве донора электронов используют органические вещества (например, углеводы), а бактерии-литотрофы(от греч. lithos — камень) — неорганические (Н, С, S, сульфиты, Н2S, неорганические соединения азота и др.).

Поступление веществ в бактериальную клетку может происходить несколькими путями:

— пассивная диффузия, которая обеспечивается проникновением веществ по градиенту их концентрации и происходит до тех пор, пока не наступит равновесие между содержанием вещества вне и внутри клетки. Этот процесс идет с малой скоростью и не требует затрат энергии. Все незаряженные молекулы (вода, газы) поступают в клетку путем обычной (пассивной) диффузии;

— облегченная диффузия осуществляется при помощи специальных мембранных белков — пермеаз, которые связываются с субстратом, «протаскивают» его через мембрану в неизменном виде и высвобождают на внутренней ее стороне. Процесс не требует затрат энергии, т. к. не идет против градиента концентрации. Однако скорость транспорта значительно увеличивается. Этим путем поступает, например, глицерин у кишечной палочки;

— активный транспорт, при котором вещества поступают в клетку против градиента концентрации. Такие механизмы требуют затрат метаболической энергии;

— транслокация химических групп, которая отличается от предыдущих тем, что ряд соединений в процессе их переноса претерпевают изменения, т. е. транспорт сопровождается модификацией субстрата. Так транспортируются сахара (например, фосфорилированная глюкоза), пурины и пиримидины.

Многообразие потребностей микроорганизмов в питательных веществах необходимо учитывать при их культивировании на искусственных питательных средах. Для всех видов не может быть создано единой универсальной питательной среды. В бактериологической практике предложено огромное количество разнообразных питательных сред, обеспечивающих видовые потребности бактерий в необходимых органических и неорганических соединениях.

Биологическая библиотека — материалы для студентов, учителей, учеников и их родителей.

Наш сайт не претендует на авторство размещенных материалов. Мы только конвертируем в удобный формат материалы, которые находятся в открытом доступе и присланные нашими посетителями.

Если вы являетесь обладателем авторского права на любой размещенный у нас материал и намерены удалить его или получить ссылки на место коммерческого размещения материалов, обратитесь для согласования к администратору сайта.

Разрешается копировать материалы с обязательной гипертекстовой ссылкой на сайт, будьте благодарными мы затратили много усилий чтобы привести информацию в удобный вид.

© 2018-2021 Все права на дизайн сайта принадлежат С.Є.А.

Источник

Прокариоты: строение и особенности жизнедеятельности

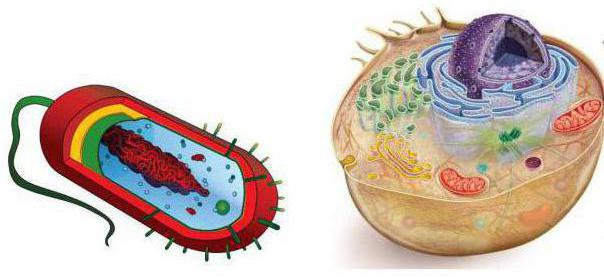

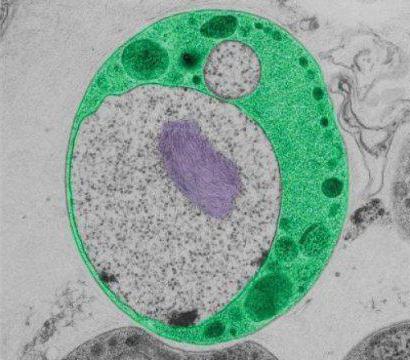

В нашей статье мы рассмотрим строение прокариот и эукариот. Эти организмы существенно отличаются уровнем организации. А причина этого — особенности структуры генетической информации.

Особенности строения клеток прокариот

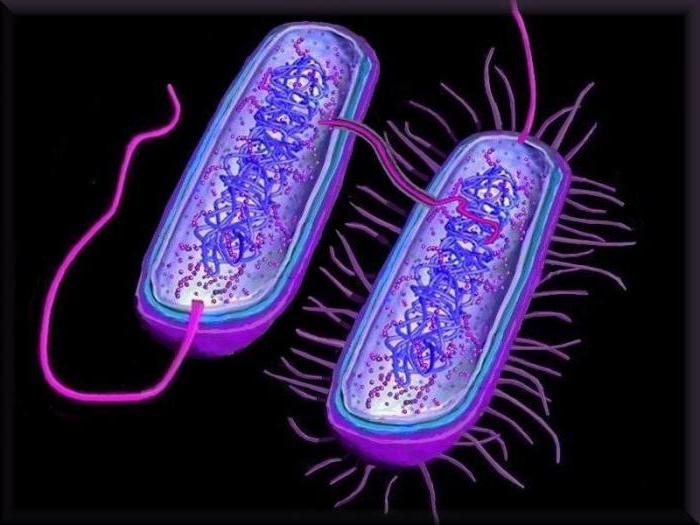

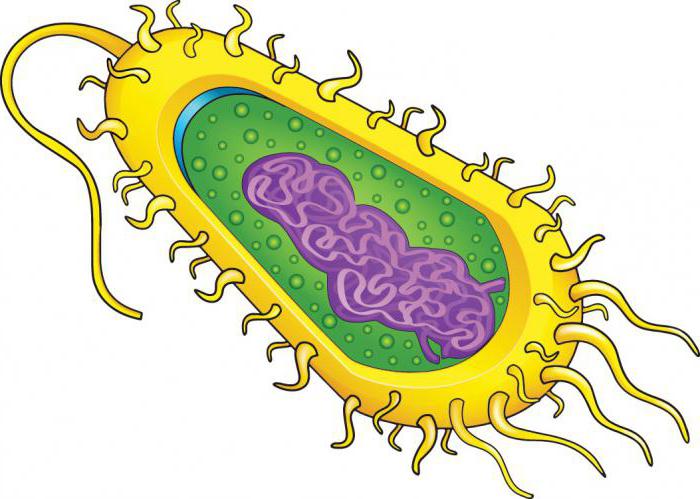

Прокариотами называют все живые организмы, клетки которых не содержат ядра. Из представителей пяти современных Царств живой природы к ним принадлежат только одно — Бактерии. Прокариоты, строение которых мы рассматриваем, также включают представителей сине-зеленых водорослей и архей.

Несмотря на отсутствие в их клетках оформленного ядра, генетический материал они содержат. Это позволяет хранить и передавать наследственную информацию, но ограничивает разнообразие способов размножение. Воспроизведение всех прокариот происходит путем деления их клетки надвое. К митозу и мейозу они не способны.

Строение прокариот и эукариот

Особенности строения прокариот и эукариот, которые их отличают, достаточно существенны. Кроме структуры генетического материала, это касается и многих органелл. Эукариоты, к которым относятся растения, грибы и животные, содержат в цитоплазме митохондрии, комплекс Гольджи, эндоплазматический ретикулум, многие пластиды. У прокариот они отсутствуют. Клеточная стенка, которая есть и у тех, и у других, отличается химическим составом. У бактерий в ее состав входят сложные углеводы пектин или муреин, в то время как у растений ее основу составляет целлюлоза, а у грибов — хитин.

История открытия

Особенности строения и жизнедеятельности прокариот стали известны ученым только в 17 веке. И это несмотря на то, что эти существа существовали на планете с момента ее зарождения. В 1676 году их впервые рассмотрел в оптический микроскоп его создатель Антони ван Левенгук. Как и всех микроскопических организмов, ученый назвал их «анималикулами». Термин «бактерии» появился только в начале 19 столетия. Его предложил известный немецкий естествоиспытатель Христиан Эренберг. Понятие «прокариоты» возникло позже, в эпоху создания электронного микроскопа. Причем сначала ученые установили факт различия в строении генетического аппарата клеток разных существ. Э. Чаттон в 1937 году предложил объединить по этому признаку организмы в две группы: про- и эукариоты. Это деление существует и по сегодняшний день. Во второй половине 20 века было открыто различие среди самих прокариот: архей и бактерий.

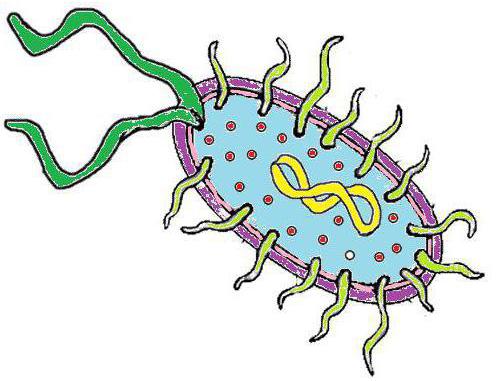

Особенности поверхностного аппарата

Поверхностный аппарат прокариот состоит из мембраны и клеточной стенки. Каждая из этих частей имеет свои особенности. Их мембрана образована двойным слоем липидов и белков. Прокариоты, строение которых достаточно примитивно, имеют два типа строения клеточной стенки. Так, у граммположительных бактерий она состоит в основном из пептидогликана, имеет толщину до 80 нм и плотно прилегает к мембране. Характерной чертой этой структуры является и наличие в ней пор, через которые проникает ряд молекул. Клеточная стенка граммотрицательных бактерий очень тонкая — максимум до 3 нм. Она прилегает к мембране не плотно. У некоторых представителей прокариот снаружи находится еще и слизистая капсула. Она защищает организмы от высыхания, механических повреждений, создает дополнительный осмотический барьер.

Органеллы прокариот

Строение клетки прокариот и эукариот имеет свои существенные отличия, которые прежде всего заключаются в наличии определенных органелл. Эти постоянные структуры определяют уровень развития организмов в целом. У прокариот большинство из них отсутствует. Синтез белка в данных клетках происходит рибосомах. У водных прокариот содержатся аэросомы. Это газовые полости, которые обеспечивают плавучесть и регулируют степень погружения организмов. Только в клетках прокариот содержатся мезосомы. Эти складки цитоплазматической мембраны возникают только во время использования химических методов фиксации во время подготовки прокариотических клеток к микроскопии. Органеллами движения бактерий и архей являются реснички или жгутики. А прикрепление к субстрату осуществляют пили. Эти структуры, образованные белковыми цилиндрами, еще называют ворсинками и фимбриями.

Что такое нуклеоид

Но самое существенное отличие имеет строение гена прокариот и эукариот. Наследственной информацией обладают все эти организмы. У эукариот она находится внутри оформленного ядра. Эта двумембранная органелла имеет собственный матрикс, который называется нуклеоплазма, оболочку и хроматин. Здесь осуществляется не только хранение генетической информации, но и синтез молекул РНК. В ядрышках из них в последующем формируются субъединицы рибосом — органелл, отвечающих за синтез белка.

Строение генов прокариот проще. Их наследственный материал представлен нуклеоидом или ядерной областью. ДНК у прокариот не упакованы в хромосомы, а имеют кольцевую замкнутую структуру. В состав нуклеоида также входят молекулы РНК и белка. Последние по функциям напоминают гистоны эукариот. Они участвуют в удвоении ДНК, синтезе РНК, восстановлении химической структуры и разрывов нуклеиновых кислот.

Особенности жизнедеятельности

Прокариоты, строение которых не отличается сложностью, осуществляют довольно сложные процессы жизнедеятельности. Это питание, дыхание, воспроизведение себе подобных, движение, обмен веществ. И на все это способна лишь одна микроскопическая клетка, размеры которой колеблются в пределах от до 250 мкм! Так что говорить о примитивности можно только относительно.

Особенности строения прокариот обусловливают и механизмы их физиологии. К примеру, они способны получать энергию тремя способами. Первым является брожение. Его осуществляют некоторые бактерии. В основе этого процесса лежат окислительно-восстановительные реакции, в ходе которых синтезируются молекулы АТФ. Это химическое соединение, при расщеплении которого в несколько этапов выделяется энергия. Поэтому его не зря называют «клеточным аккумулятором». Следующим способом является дыхание. Суть этого процесса заключается в окислении органических веществ. Некоторые прокариоты способны к фотосинтезу. Их примерами являются сине-зеленые водоросли и пурпурные бактерии, которые содержат в клетках пластиды. А вот археи способны к бесхлорофильному фотосинтезу. В ходе этого процесса не происходит фиксация углекислого газа, а непосредственно образуются молекулы АТФ. Поэтому, по сути, это настоящее фотофосфорилирование.

Тип питания

Бактерии и археи — это прокариоты, строение которых позволяет им осуществлять и разные способы питания. Часть из них является автотрофами. Эти организмы сами синтезируют органические вещества в ходе фотосинтеза. В клетках таких прокариот находится хлорофилл. Некоторые бактерии получают энергию за счет расщепления некоторых органических соединений. Их тип питания называется хемотрофным. Представителями этой группы являются железо — и серобактерии. Другие же поглощают только готовые соединения. Их называют гетеротрофами. Большинство из них ведет паразитический образ жизни и обитают только внутри клеток других существ. Разновидностью этой группы являются и сапротрофы. Они питаются продуктами жизнедеятельности или разлагающейся органикой. Как видите, способы питания прокариот достаточно разнообразны. Этот факт и способствовал их широкому распространению во всех средах обитания.

Формы размножения

Прокариоты, строение которых представлено одной клеткой, размножаются путем ее деления на две части или почкованием. Эта особенность обусловлена и структурой их генетического аппарата. Процессу бинарного деления предшествует удвоение, или репликация ДНК. При этом молекула нуклеиновой кислоты сначала раскручивается, после чего каждая нить дублируется по принципу комплементарности. Образовавшиеся в результате этого хромосомы расходятся к полюсам. Клетки увеличиваются в размерах, между ними образуется перетяжка и далее происходит их окончательное обособление. Некоторые бактерии также способны к образованию клеток бесполого размножения — спор.

Бактерии и археи: отличительные признаки

Долгое время археи вместе с бактериями являлись представителями Царства Дробянки. И действительно, у них много сходных черт строения. Это прежде всего размеры и форма их клеток. Однако биохимические исследования показали, что у них есть ряд сходных черт с эукариотами. Это природа ферментов, под действием которых происходят процессы синтеза РНК и белковых молекул.

По способу питания большинство из них является хемотрофами. Причем вещества, которые расщепляют в процессе получения энергии археи, более разнообразны. Это и сложные углеводы, и аммиак, и металлические соединения. Есть среди архей и автотрофы. Очень часто они вступают в симбиотические отношения. Паразитов среди архей нет. Чаще всего в природе встречаются комменсалы и мутуалисты. В первом случае археи питаются за счет веществ организма хозяина, но не приносят ему никакого вреда. В отличие от этого вида симбиоза, при мутуалистических взаимоотношениях выгоду получают оба организма. Некоторые из них являются метагенами. Такие археи обитают в пищеварительной системе человека и жвачных млекопитающих животных, вызывая избыточное образование газов в кишечнике. Размножаются эти организмы бинарным делением, почкованием или с помощью фрагментации.

Археи освоили практически все среды обитания. Особенно они разнообразны в составе планктона. Первоначально всех архей относили к группе экстремофилов, поскольку они способны обитать и в горячих источниках, и в водоемах с повышенной соленостью, и на глубинах со значительным давлением.

Значение прокариот в природе и жизни человека

Роль прокариот в природе значительна. Прежде всего они являются первыми живыми организмами, которые возникли на планете. Ученые установили,что бактерии и археи возникли около 3,5 млрд лет назад. Теория симбиогенеза предполагает, что от них произошли и некоторые органеллы эукариотических клеток. В частности, речь идет о пластидах и митохондриях.

Многие прокариоты находят свое применение в биотехнологии с целью получения лекарственных средств, антибиотиков, ферментов, гормонов, удобрений, гербицидов. Человек издавна использует полезные свойства молочнокислых бактерий для изготовления сыра, кефира, йогурта, квашеных продуктов. С помощью этих организмов осуществляется очистка водоемов и почв, обогащение руд различных металлов. Бактерии формируют микрофлору кишечника человека и многих животных. Наряду с археями они осуществляют круговорот многих веществ: азота, железа, серы, водорода.

С другой стороны, многие бактерии являются возбудителем опасных заболеваний, регулируя численность многих видов растений и животных. К ним относятся чума, сифилис, холера, сибирская язва, дифтерия.

Итак, прокариотами называют организмы, клетки которых лишены оформленного ядра. Их генетический материал представлен нуклеоидом, состоящим из кольцевой молекулы ДНК. Из современных организмов к прокариотам относятся бактерии и археи.

Источник