Грыжи у животных способы

Грыжи у животных

(Hernia)

Грыжа (hernia) – выпадение или смещение внутренних органов через природное или патологическое отверстие с выпячиванием выстилающей (плевры, брюшины, мозговой ) оболочки.

Грыжа состоит из грыжевого отверстия (разрыв мышечных слоев стенки полости или расширения природных каналов: пахового и пупочного), грыжевого мешка (выпячивание кожи, фасций и пристеночной серозной оболочки), грыжевого содержимого (кишечника, сальника, мочевого пузыря, матки).

Грыжевое отверстие небольшого размера называют грыжевым кольцом, широкое — воротами, а узкое и длинное — грыжевым каналом.

Классификация грыж.

По происхождению грыжи делят на врожденные и приобретенные.

Врожденные грыжи — животные приобретают в перинатальный период, вследствие сильно широкого пахового канала или пупочного кольца.

Приобретенные грыжи — возникают после рождения животного вследствие расширения природных или возникновения новых отверстий, вследствие травмы, расслаблении мышечных слоев, растяжений или врожденной слабости мускулов брюшной стенки.

Также грыжи бывают вправимые и невправимые.

Вправимая грыжа — характеризуется свободной подвижностью содержимого. Эта грыжа не болезненна. При этом стенки тканей немного растягиваются и остаются эластичными, благодаря этому содержимое свободно вправляется назад в полость.

Невправимая грыжа — возникает вследствие срастания грыжевого содержимого с грыжевым мешком (фиксированная грыжа), далее происходит сужение грыжевого отверстия, увеличение в объеме выпавших органов вследствие их воспаления, отека и образование спаек.

Ущемленная грыжа — опасная разновидность грыж. Возникает при сдавливании выпавшего органа в грыжевом отверстии. Ущемление наступает при малых грыжевых отверстиях. При этом нарушается кровообращение и лимфообращение, развивается отек выпавших органов, выпотевает транссудат, развивается венозный застой. Приблизительно через 10-12 часов наступает гангрена грыжевого содержимого и грыжевого мешка, кишечная непроходимость, интоксикация организма, септический перитонит, который приводит к гибели животного.

По анатомическому размещению грыжи делятся на пупочные, паховые и брюшные.

В пупочной грыже (Hernia umbilicalis) содержимым в большинстве случаев является сальник, который образует спайки с брюшиной. С возрастом животного грыжевой мешок увеличивается в объеме, при этом грыжевое кольцо остается узким. В большинстве случаев пупочные грыжи являются врожденными, особенно при повышенном внутрибрюшном давлении (запоры, поносы), нарушении обмена веществ, плохой наследственности.

Клинические признаки пупочной грыжи: в области пупка наблюдается ограниченная, безболезненная припухлость круглой или грушевидной формы. При ущемлении припухлость становится болезненной, наблюдаются колики, иногда развивается некроз кишечника.

При паховой грыже (Hernia inguinalis) происходит смещение органов брюшной полости через разрыв мышц и фасций брюшной стенки рядом с паховым каналом. Содержимым является мочевой пузырь, матка (особенно с плодами) или петли кишечника.

Клинические признаки паховой грыжи: в паховой области, латеральнее от молочных желез наблюдается гладкостенное выпячивание. При ущемлении оно станет плотнее и болезненное. Когда выпадает мочевой пузырь или петля кишки, то эти признаки будут более ярче и выраженные.

Брюшная грыжа — грыжа, при которой органы брюшной стенки выпадают через природные расширенные каналы (паховый, пупочный) или вследствие разрыва мышц и апоневрозов по белой линии, в паховом участке и другом участке брюшной стенки.

По местоположению делят грыжи на наружные и внутренние.

Наружные грыжи — это те, которые выступают из полости живота в наружную часть одного из участка брюшной стенки.

Внутренние грыжи — это грыжи, при которых внутренности не выходят из брюшной полости, и при этом попадают в расширенные отверстия, складки брюшины или карманы.

Лечение грыжи.

При консервативных способах лечения (бандажи, втирания мазей), целью которых ставят закрыть дефект брюшной стенки, лечение неэффективно.

Лучшим способом лечения является хирургическое вмешательство. При этом вначале применяют противовоспалительную терапию, и после этого производят операцию.

Способы герниотомии (операции):

- способ Лексера (его используют при наличии спайки между брюшиной и выпавшим органом);

- способ Сапожникова;

- Способ Б.М.Оливкова;

- метод лечения за Ф.А Супагатуллиным: суть метода в наложении горизонтального петлевидного шва на грыжевое кольцо без разреза кожи;

- метод лечения С.М.Масликовым: суть метода в наложении на край грыжевого кольца специальной лигатуры без разреза кожи;

- способ Гутмана;

- За Феноменым;

- Метод Ф.Л. Задворного: применяют при появлении рецидив при пупочных грыжах и грыжевое содержимое проникает не только через грыжевые ворота, но и через разрывы брюшной стенки, которые появляются на месте швов, наложенных при первичной операции.

Источник

Введение

Дефекты брюшной стенки в виде грыж живота врожденного или приобретенного характера, а также образовавшихся в результате травм, являются распространенной патологией в животном мире. Общепризнанным считается хирургическое лечение, которому сегодня нет альтернативы, когда речь идет о крупных дефектах мышечно-апоневротического слоя брюшной стенки. В хирургической практике крупные дефекты брюшной стенки наблюдаются и после лапаротомий, осложнившихся перитонитом, нагноением послеоперационной раны и эвентрацией. Причиной крупных врожденных дефектов обычно является исходное недоразвитие пупочного кольца и средней линии живота, которые с возрастом животного превращаются в еще более крупные, чем при рождении, дефекты С физиологической точки зрения, в основе приобретенных дефектов мышечно –апоневротического слоя брюшной стенки лежит несоответствие механической прочности этого слоя внутрибрюшному давлению, которое в отдельные моменты жизнедеятельности животного может достигать значительных величин. Естественно, что беременность и роды, мощные потуги, ожирение и другие факторы, повышающие внутрибрюшное давление и снижающие плотность ткани и прочность апоневроза и других удерживающих слоев брюшной стенки, играют неблагоприятную роль. Непредсказуемо крупные дефекты мышечно-апоневротического слоя брюшной стенки возникают при прямой травме живота острыми и тупыми ранящими предметами, в том числе и после укусов животных. Открытые и закрытые (т.е. с сохранением кожного покрова) повреждения в зависимости от степени разрыва брюшной стенки приводят к ее дефектам, иногда довольно крупного размера. В практике отмечено наблюдение проникающих травматических повреждений боковой стенки живота с образованием дефекта мышечно-апоневротического слоя до 15 см в диаметре. Попытки обойтись консервативными мерами и сохранить статус-кво с помощью давящих повязок, бандажей и т.п. приводят лишь к осложнениям в виде ущемлений, кишечной непроходимости и травматизации внутренних органов брюшной полости. Опыт хирургии и сравнительная частота неудач свидетельствуют: решение проблемы оперативного лечения крупных дефектов брюшной стенки не столь очевидно, как при грыжах малых размеров и простых для хирургического доступа. Проблема становится сложной, когда обычный лигатурный способ вызывает существенное натяжение (напряжение) краев сшиваемого дефекта апоневроза и мышц брюшной стенки. Хирург в полной мере должен оценить значение данного фактора, поскольку после операции, по мере повышения физической активности животного, нагрузка на ткани и сшивающие нити возрастает многократно. Это обстоятельство резко ограничивает возможность аутопластики за счет местных тканей, «качество» которых при крупных дефектах всегда вызывает большие сомнения. Вот почему поиски способов закрытия дефектов брюшной стенки продолжаются и непрерывно совершенствуются.

Общие сведения о грыжах и их классификация

Грыжи у животных встречаются очень часто. Для лечения их применяют в основном оперативные методы.При грыжах возможны осложнения.

Больных животных — молодых и не откормленных — приходится выбраковывать, что приносит значительный экономический ущерб хозяйствам.

При описании различных грыж сельскохозяйственных животных и способов операций их, которые выполняются в условиях промышленных животноводческих комплексов, авторы обобщили опыт своей научно-исследовательской и практической работы, а также данные других исследователей.

Грыжей называют смещение внутренних органов (кишок, сальника, матки, мочевого пузыря и др.) в соседние полости или под кожу через естественное или искусственное отверстие.

Грыжа (hernia) состоит из следующих элементов: грыжевого отверстия, грыжевого мешка и грыжевого содержимого.

Грыжевым отверстием могут быть естественные щели — пупочное кольцо, паховой канал, бедренный каналили искусственные — разрыв стенки анатомической полости. Грыжевое отверстие еще называют грыжевым кольцом — когда оно узкое, или грыжевыми воротами — при широком разрыве, или грыжевым каналом — когда

Источник

Грыжи

Грыжи (Hernia) смещение внутренних органов с анатомически мест под кожу или полости организма. Грыжевое отверстие может быть натуральным, естественным (паховый канал, пупочное кольцо) или приобретённым.

Рассматривая патологию, определяются с ее элементами:

- Грыжевое отверстие. Оно может быть кольцом, щелью, воротами. С течением времени отверстие имеет свойства расширяться;

- Грыжевой мешок. Его образовывает париетальная брюшина и подлежащая фасция;

- Грыжевое содержимое. Оно может состоять из подвижных органов (кишечник, сальник, желудок) и транссудата (грыжевые воды).

Проводя классификацию выделяют пупочные, паховые, промежностные и другие патологии. Грыжи делят также на вправимые, невправимые, ущемлённые.

Подвержены заболеванию все виды животных. Наиболее часто регистрируется патология у многоплодных животных. Некоторые свиноводческие хозяйства имею до 20% поголовья молодняка с грыжевым поражением.

Этиология

Если рассматривать врождённые грыжи, то причиной может быть патология при формировании естественных отверстий (укорочение пахового канала, или ненормальное развитие той или иной области способствующей появлению грыжевого мешка).

Приобретённые грыжи, образовываются под воздействием физических факторов, нарушающих целостность брюшной стенки (патологические роды, удары, ушибы, сильные физические нагрузки).

Способствуют образованию грыж нарушения режима кормления и состава рациона, особенно это касается свиноводческих хозяйств. Несбалансированность рациона, увеличение количества грубых, трудноусвояемых кормов, недостаточность витаминов и микроэлементов, нарушения в содержании, отсутствие моциона способствуют ослабеванию функций мышечного корсета.

К пупочным грыжам у новорождённого может привести неправильное родовспоможение.

Симптомы

Если в пупочной области образовывается мешковидная припухлость, то есть основание говорить о пупочной грыже. При прослушивании содержимого и улавливании звуков перистальтики судят о том, что произошёл выход петель кишечника. Если эта область травмирована, то наблюдается вскрытие грыжевого мешка и эвентерация содержимого.

В этом случае, происходит инфицирование с последующим формированием абсцессов.

При лёгком надавливании на грыжевой мешок вправимые грыжи легко возвращаются в анатомическое пространство.

Общее состояние животного удовлетворительное.

Если животное беспокоится, нарушается температурный предел, пульс и дыхание и содержимое не вправимо, то это может свидетельствовать об ущемлении грыжи. В этом случае нарушаются физиологические процессы, кровоснабжение, происходит переполнение кишечных петель, совокупность процессов приводит к омертвлению участка, что без оказания помощи может привести к сепсису и гибели животного.

У сук при паховой грыже легко обнаруживается контурированное, гладкостенное выпячивание латерально от молочной железы. При ущемлении проявляется болезненность и уплотнение.

У старых коров иногда диагностируется грыжа белой линии. При разрыве или диастазе прямых мышц живота образовывается грыжевой мешок, который свисает до уровня тарзальных суставов.

Диагноз

Диагностировать пупочную грыжу по клиническим признакам не затруднительно. Содержимое мешка легко репозицируется, пальпацией определяется кольцо. Отличить от абсцесса грыжу можно по контурированной припухлости и вправимости содержимого. Если прощупывается плотный тяж, то речь может идти о гранулёме.

Паховую грыжу у лошадей диагностируют по клинике, а уточняют ректальным исследованием. При этом у основания внутреннего пахового кольца пальпируется кишечная петля.

Интравагинальные грыжи устанавливаются осмотром, как правило, они легко вправимые и односторонние.

Лечение

Единственный метод для лечения грыж — герниотомия.

Оперативное вмешательство проводят в несколько этапов.

- Кожные покровы, возможно сросшиеся с грыжевым мешком, по боковым стенкам рассекаются и отделяются;

- Проводится вправление грыжевого содержимого в анатомическую полость;

- Узкое кольцо стягивается наложением кисетного шва;

- Объёмный, увеличенный многократно грыжевой мешок рассекают с последующим визуальным контролем содержимого;

- Если грыжевое содержимое инфицировано целесообразно провести его удаление с последовательным ушиванием методом наложения лигатуры;

- После наложения кисетного шва на кожные покровы накладывается валиковый шов с прихватыванием тканей апоневроза. Чтобы грыжевые ворота закрылись надёжно, при наложении швов стремятся вправить грыжевую щель во внутрь и затянуть.

При рецидивах, а также обширных площадях применима аллопластика с использованием лавсана, фоторлона, тефлона.

Профилактика

Профилактические мероприятия направлены на соблюдения зоо-санитарных норм кормления, содержания и родовспоможения.

Источник

Грыжесечение у животных

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ й ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ У ЖИВОТНЫХ

Методическое пособие для студентов

Санкт — Петербург 2001

очного и заочного обучения и слушателей ФПК

ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ У ЖИВОТНЫХ Топографическая анатомия брюшной стенки

Строение мягкой брюшной стенки

Кожа наиболее тонка в вентральной части брюшной стенки. Подкожная клетчатка и следующая за ней поверхностная фасции тесно сращены. Между листками поверхностной фасции находится подкожная мышца туловища, которая имеется только в задненижнем отделе мягкой брюшной стенки, заходя в подвздошноколенную складку. Идущая в следующем слое подфасциальная клетчатка хорошо развита и заключает в себя у самок молочные железы, а у самцов препуций; впереди напрягателя широкой фасции бедра в клетчатке, выше коленной чашки, расположен надколенный лимфатический узел; в области паха — поверхностные паховые лимфатические узлы.

В этом же слое имеются подкожные артерия и вена живота (a. et v. subcutanea abdominis). У коров вена в период лактации достигает больших размеров и хорошо видна; она впадает во внутреннюю грудную вену через «молочный колодец» — отверстие, лежащее в области мечевидного отростка грудной кости. Иногда бывает два отверстия, и соответственно этому вена разветвляется.

Желтая брюшная фасция (fascia flava abdominis) является продолжением поясничноспннной фасции. Представляет собой плотную и толстую желтоватую пластинку, наиболее хорошо развитую у травоядных; она сращена с апоневрозом наружной косой мышцы живота и отделяет у самцов глубокую фасцию для полового члена, а у самок поддерживающую связку для вымени.

Наружная косая мышца живота (m. obiiquus abdominis externus). Передневерхний край мышцы прикрепляется к задним краям всех ребер начиная с 5-го; своей верхнезадней частью он прикрепляется к последнему ребру и лежит вблизи концов поперечнореберных отростков. Здесь мышца доходит до маклока и переходит в апоневроз, сливающийся с поясничноспннной фасцией. Сама мышца прикрывает верхнюю часть подвздоха и незначительный участок грудной стенки примерно до линии прикрепления диафрагмы, имея направление мышечных волокон спереди назад и несколько вниз. В апоневрозе различают брюшную, тазовую и бедренную части. Брюшная часть принимает участие в формировании белой линии и наружной пластинки влагалища прямой мышцы живота; сзади она прикрепляется к бугорку лонной кости. Тазовая часть утолщена и между точками своего прикрепления (маклок и бугорок лонной кости) называется паховой или пупартовой связкой (lig. inguinale). Между ней и

Внутренняя косая мышца живота (m. obliquus abdominis interims) начинается от поясничной фасции на уровне поперечнореберных отростков поясничных позвонков, маклоке и отчасти на паховой связке и идет веерообразно, расширяясь вниз и вперед к реберной дуге и до наружного края прямой мышцы живота. Между пучками мышцы вблизи маклока имеется щель, через которую выходит глубокая окружная подвздошная артерия, отдающая ветви в толщу обеих косых мышц живота. Апоневроз мышцы принимает участие в образовании фасциального влагалища прямой мышцы живота.

Прямая мышца живота (m. rectus abdominis) расположена на вентральной стенке живота в виде двух пластов, идущих вдоль белой линии, начинающихся от 4-5-го реберного хряша и заканчивающихся на лонной кости. На дорсальной поверхности предпупочной части мышцы проходит краниальная надчревная артерия, в позадипупочную часть мышцы проникает каудальная надчревная артерия; обе артерии анасто-мозируют в области пупка.

Поперечная мышца живота (m. rransversus abdominis) берет начато на поперечнореберных отростках позвонков и на хрящах ложных ребер по линии прикрепления диафрагмы. Задний край мышечной части мускула совпадает с границей подвздошной и паховой областей. Мышечные волокна имеют отвесное направление и переходят в пластинчатый апоневроз, который покрывает дорсальную поверхность прямой мышцы и вместе с другими апоневрозами брюшных мышц принимает участие в образовании влагалища прямой мышцы живота и белой линии. Место перехода мышечной части мускула в сухожилие совпадает с таким же переходом в свои сухожилия косых мышц живота. В результате этого на мягкой брюшной стенке образуется продолговатая апоневротическая зона, ограниченная снизу наружным краем прямой мышцы живота, ее длина достигает 12 см. Данный участок является слабым местом нижнебоковой брюшной стенки, где вследствие травмы нередко возникают брюшные грыжи. Поперечная мышца живота очень прочно соединена с поперечной фасцией живота. Вблизи маклока на наружной поверхности мышцы идет делящаяся на две ветви окружная глубокая подвздошная артерия.

На обеих сторонах поперечной мышцы проходят стволы и ветви межреберных и поясничных нервов, которые принимают участие в иннервации мягкой брюшной стенки, у самок отчасти молочной железы, а у самцов препуция. По наружной поверхности мышцы идут вентральные ветви поясничных артерий.

Поперечная фасция (fascia transversa), предбрюшинная клетчатка (pan-niculus retroperitonealis) и пристеночная брюшина тесно связаны друг с другом, У упитанных животных предбрюшинная клетчатка хорошо развита.

Белая линия живота (linea alba) — узкий вытянутый фиброзный треугольник, образованный от слияния апоневрозов мышц живота, желток и поперечной фасций и тянущийся от мечевидного хряща до лонного сращения. Примерно на середине белой линии имеется уплотненный рубцовый участок — пупок. Наиболее широкий участок белой линии — ее предпупоч-ный отдел.

Кровоснабжение брюшной стенки обеспечивается: а) ветвями подколе ной артерии живота (от наружной срамной артерии); б) отчасти ветвями наружной грудной артерии; в) межреберными артериями; г) поясничными артериями, главные стволы которых проходят между поперечной и внутренней косыми брюшными мускулами; д) опоясывающей глубокой подвздошной артерией, от последней отходят две ветви к голодной ямке и области собственно подвздоха; е) краниальной и каудальной надчревными артериями, идущими одна навстречу другой внутри влагалища прямой мышцы вдоль его дорсо-латерального края. Первая из них является продолжнием внутренней грудной артерии, а вторая отходит от надчревносравного ствола (truncus pudendo-epigastricus). Артерии сопровождают одноименные вены.

Лимфоотток происходит по поверхностным и глубоким лимфатическим сосудам, заложенным в подкожной клетчатке и в мышцах; большинст-во из них сопровождает кровеносные сосуды. В области живота лимфатические сосуды впадают в надколенный лимфатический узел, в латеральные подвздошные узлы, расположенные в околобрюшинной клетчатке у основания маклока, — и в паховые поверхностные и глубокие лимфатические узлы.

Иннервация, Все слои брюшной стенки интернируются грудными цервами, главным образом их вентральными ветвями (межреберными нервами, начиная с 7-го до последнего), а также дорсальными и вентральными ветвями поясничных нервов. Вентральная ветвь грудного последнего нерва (последний межреберный нерв) достигает каудо-вентрального отдела подвздошной области. Дорсальные ветви поясничных нервов иннервируют кожу области голодной ямки; вентральные их ветви (подвздошноподчревный, подвздошнопаховый и наружный семенной нервы) иннервируют все елок остальной части подвздоха, пах, препуций, большую часть вымени и мо-шонки.

Грыжей (hernia) называется смещение части внутреннего органа (кишечника, матки, сальника, мочевого пузыря и др.) из той или иной анатомической полости с выпячиванием выстилающей ее оболочки (брюшины, плевры, мозговой оболочки).

При выхождении внутренностей непосредственно под кожу вследст вие разрыва мышечно — апоневротических слоев и выстилающей обо-почки говорят о подкожном выпадении внутренностей.

В грыже различают; грыжевое отверстие (кольцо, ворота), грыжевой мешок и содержимое. Грыжевое отверстие — дефект, образующийся в стенке анатомической полости или широкое анатомическое отверстие (пупочное, паховое, диафрагмальное, черепное и т.д.). Оно располагается в том месте, где сосуды, нервы, семенной канатик и др. проходят через брюшную стенку или в участках мышечных и апоневротических воло-кон.

Грыжевой мешок — выпячивание через грыжевое отверстие выстилающей оболочки той или иной анатомической полости (брюшина, плев-ра, общая влагалищная оболочка и др.).

Содержимое грыжевого мешка — петли кишечника, сальник, рога мат-ки, желудок и др. органы. Пальпацией, перкуссией, аускультацией и по местоположению можно выяснить характер грыжевого содержимого. При наличии в грыжевом мешке петель кишечника перкуссией определяют тимпанический звук, аускультацией выслушивают перистальтику. Сальник, матка в грыжевом мешке при перкуссии дают тупой звук.

Классификация грыж. По происхождению различают: врожденные и приобретенные.

Врожденные грыжи — животное рождается с указанной патологией в результате незаращения естественного отверстия. Приобретенные грыжи возникают при жизни животного, вследствие травмы, растяжений, и рас-слаблении мышечных слоев или врожденной слабости мускулов брюшной стенки.

Грыжи бывают вправимые и невправимые. При вправимых грыжах содержимое грыжевого мешка свободно перемещается в анатомическую полость при перемене положения животного или надавливании рукой. Припухлость мягкая, эластичная, после вправления грыжевого-содержи- мого прощупывается грыжевое отверстие. ‘

В тех случаях, когда грыжевое содержимое не вправляется в полость, называют невправимой (фиксированной) грыжей. Причины невправимых грыж — узкое грыжевое отверстие, вторичные ушибы и возникновение воспалительных процессов, вызывающих развитие фиброзных сращений петель кишечника как между собой, так и со стенками грыжевого мешка.

Опасная разновидность невправимой грыжи — ущемленная грыжа, возникающая вследствие сдавливания грыжевого содержимого (чаще всего кишечника) в грыжевом отверстии от расширения кишечных гк: тель газами и застрявшими плотными каловыми массами, В результате ущемления возникает резкое нарушение кровообращения в ущемление*; петле кишечника; припухлость увеличивается в объеме., становится плотной и напряженной. В полости ущемленной кишки быстро развива-ется микрофлора, которая вызывает гангренозный процесс кишечной стенки, переходящий на брыжейку и развивается гнойный перитонит. В случае ущемления сальника наблюдается рвота.

По анатомо-топографическому признаку грыжи делят на пупочные, промежностные, пахово-мошоночные, бедренного канала, диафрагмаль-ные и др.

Операции по поводу брюшных грыж

Брюшной грыжей называют грыжи, возникающие в области боковой или нижней стенки живота. Грыжевыми воротами у них является искусственное отверстие, образовавшееся вследствие разрыва брюшных мус-кулов и их апоневрозов. Брюшные грыжи часто встречаются у крупного рогатого скота и свиней, реже у других животных.

Причины. Различные травмы, ведущие к разрыву брюшных стенок (удар рогом, копытом, падение на тупые предметы и др.).

Патогенез. В результате травм, вызвавших растяжение, надрыв или разрыв мускулов брюшной стенки и их апоневрозов, в, ней образуется дефект, в который выпячивается пристеночная брюшина. В образован ный ею грыжевой мешок могут смещаться петли кишок, сальник, матка, сычуг, рубец и др. внутренние органы. Если при травме происходит раз рыв брюшины и внутренние органы выпадают под кожу или в межмы шечные пространства, то такую патологию называют выпадением, или проляпсусом. Если какие-либо внутренности выпадают наружу, то такое выпадение называют эвентрацией.

Клинические признаки. Брюшные грыжи, возникающие на почве травмы, могут локализоваться в области подвздоха, голодной ямки, подреберья, мечевидного хряща, по белой линии и в последних межребер ных промежутках.

В первые дне заболевания на месте развивающейся грыжи наблюдают диффузные воспалительные отеки и иногда гемолимфоэкстравазаты, которые затрудняют распознавание грыжи. После исчезновения воспалительных явлений остающаяся припухлость становится более или менее ограниченной и малоболезненной. Она уменьшается от давления. Иногда удается вправить содержимое припухлости в брюшную полость и про-

щупать грыжевое кольцо. В дальнейшем по периферии грыжевого мешка срастается соединительная ткань. Величина грыжи может быть различной.

В области нижней и боковой стенок живота грыжи обычно бывают больших размеров, а в области голодной ямки и в межреберье — небольшими.

Дифференциальный диагноз грыж и выпадений по клиническим признакам затруднителен. Его устанавливают обычно в момент операции. Однако следует иметь в виду, что при выпадениях воспалительные отеки и припухлости бывают больших размеров, чем при грыжах, и они не имеют четких границ.

Прогноз., При неущемленных грыжах прогноз обычно благоприятный, при ущемленных — от осторожного до неблагоприятного ввиду возможности развития гнойного перитонита.

Лечение. В свежих случаях применяют противовоспалительную терапию после ликвидации острых воспалительных явлений производят операцию по одному из описанных ниже способов оперативного лечения пупочных грыж. Однако при этом нужно иметь в виду, что на брюшные мышцы и их апоневрозы обычно накладывают петлевидные швы из прочного шелка, а на кожу — узловые; при больших грыжевых воротах их закрывают с помощью лавсановой или капроновой сетки (И.Ф. Бут, М.В. Маслов).

Операции при пупочных грыжах

Пупочной грыжей называют выпячивание брюшины и выхождение внутренних органов брюшной полости (кишки, сальника и др.) через расширенное пупочное кольцо. Заболевание наблюдается весьма часто у поросят и щенят, реже у телят и жеребят.

Причины. Грыжи могут быть врожденными и приобретенными. Первые возникают в тех случаях, когда чрезмерно широкое пупочное отверстие остается незаросшим после рождения животного, вторые — вследствие травмы брюшной стенки (удары рогом, копытом, падение и др.). Приобретенные грыжи возможны также после полостных операций, при чрезмерном напряжении брюшных мышц в результате повышения внут-рибрюшного давления (при родах, тяжелой работе, при сильных тенезмах и др.).

Патогенез. Врожденные грыжи развиваются вследствие несвоевременного заращения пупочного кольца в постнатальный период. Пупочное кольцо вскоре после рождения (у поросят в течение первого месяца) об-литерируется и зарастает фиброзной тканью. Если этого не происходит, то молодая соединительная ткань, закрывающая пупочное кольцо, под

влиянием внутрибрюшного давления растягивается и дает начало образованию грыжи.

В основе образования приобретенных грыж лежит нарушение равновесия между брюшным давлением и сопротивлением брюшной стенки. Напряжение брюшной стенки при падениях, ударах, тяжелой работе и сильных тенезмах ведет к повышению внутрибрюшного давления. Последнее способствует расхождению краев грыжевого кольца, выпячиванию брюшины и внутренностей через искусственно образовавшееся отверстие.

Клинические признаки. При развитии пупочной грыжи появляется в области пупка резко ограниченная, безболезненная, мягкая припухлость, чаще полушаровидной формы. При аускультации припухлости прослушиваются перистальтические шумы кишечника. При вправимой грыже ее содержимое вправляется в брюшную полость, после чего удается прощупать края грыжевого кольца, определить его форму и размеры. Невправи-мая грыжа не уменьшается в объеме от давления, ее содержимое не удается вправить в брюшную полость ввиду наличия спаек грыжевого мешка с грыжевым содержимым. Невправимые грыжи могут ущемляться. В этих случаях животное вначале сильно беспокоится, а позднее оно угнетено, отказывается от корма. Попутно с этим отмечается отсутствие дефекации, повышение температуры тела, частый и слабый пульс. Припухлость в пупочной области становится болезненной и напряженной. При больших пупочных грыжах иногда наблюдается воспаление грыжевого мешка в результате травм, а при внедрении микробов в области мешка образуются абсцессы, возникает некроз тканей, появляются изъязвления кожи.

Прогноз. При вправимых грыжах прогноз благоприятный, при ущемленных грыжах с некрозом кишки — от сомнительного до неблагоприятного (особенно у жеребят).

Лечение. До недавнего времени при пупочных грыжах применялись консервативные и оперативные методы лечения. К консервативным методам относят: повязки и бандажи, втирание в область грыжи раздражающих мазей, подкожные и внутримышечные инъекции по окружности грыжевого кольца 95° спирта, раствора Люголя или 10 %-го раствора Na CI с целью вызвать воспаление и закрытие грыжевого кольца вновь образующейся рубцовой тканью. Эти способы малоэффективны и в настоящее время практически не применяются. Оперативные методы лечения дают хорошие результаты.

Техника операции у крупного рогатого скота, лошадей, свиней.

Она имеет общие черты. При больших грыжевых воротах, а также при сращении грыжевого содержимого с грыжевым мешком применяют следующий способ. Делают продольный веретенообразный разрез вокруг верхушки грыжевого мешка, захватив его щипцами Мюзе. Если оперируют хряка, то разрез должен быть серповидным поперек и спереди препуция, который препарируют сзади. Кожу отделяют от краев грыжевых ворот на 2-4 см в сторону. Выделяют грыжевой мешок и стремятся вправить его в брюшную полость. Если это не удается из-за имеющихся сращений или узости грыжевых ворот, то последние рассекают несколько вперед по белой линии. Этот разрез зашивают после вправления грыжевого мешка. Затем под контролем введенного в грыжевые ворота пальца левой руки начинают накладывать петлевидные швы, стремясь не проколоть брюшину. Уколы и выколы иглы с каждой стороны грыжевых ворот делают на 1,5 — 2 см от их края.

После наложения шва края грыжевых ворот приобретают вид гребеш-ковой складки. Для шва употребляют шелковые или капроновые нитки. Кожу зашивают узловатым швом, а затем поверх шва создают еще кожную складку. Швы снимают на десятый день.

2. При необходимости резекции грыжевого мешка (сращения, резкое утолщение) операцию ведут следующим обра зом. Захватив выделенный грыжевой мешок рукой, циркулярным разре зом на расстоянии 1,5 -2 см от края грыжевых ворот иссекают его и, от делив в местах сращений, вправляют в брюшную полость содержимое мешка. Грыжевые ворота зашивают, для этого указательный палец вво дят в брюшную полость и под контролем накладывают петлевидный шов на края грыжевого мешка (нитки лавсановые, или капроновые). Проколы делают на расстоянии 2-3 см от края грыжевых ворот. Кожу зашивают узловатым швом, поверх которого делают кожную складку, как и в пре дыдущем способе. Швы снимают на десятый день.

3. При тонком и легко рвущемся в процессе операции грыжевом мешке (у поросят и щенков) очень трудно удержать в брюшной полости стремящиеся наружу петли кишок, для этого приме няют специальный пелот. Последний представляет собой резиновый на пальчник, надетый и укрепленный ниткой на конце ниппельной резино вой трубочки длиной 15 см. После удаления рвущегося грыжевого мешка в брюшную полость вправляют выходящие наружу кишечные петли и вслед за ними вводят пинцетом Пеана пелот. Затем из. 20 -граммового шприца через резиновую трубочку надувают пелот, в результате чего полностью закрываются грыжевые ворота со стороны брюшной полости, т.е. создается препятствие выходу наружу ее содержимого. Чтобы пелот

не спадапся, конец резиновой трубочки зажимают пинцетом. После этогс на края грыжевого кольца накладывают стежки шва, оставляя нитки не-завязанными. Оттесняя кишечник, пелот способствует наложению шва без риска повредить или пришить кишечную петлю. В заключение помощник, удерживающий концы нитей, начинает их завязывать; воздух из пелота выпускают, ослабляя пинцет. Перед завязыванием последнего стежка освобожденный от воздуха пелот извлекают наружу. На кожу накладывают узловатые швы, которые снимают на десятый день.

4. Закрытие грыжевых ворот аллопластиче-ским материалом. Для этого применяют капроновую ткань (капроновое сито), лавсан, плотную пластмассовую сетку, используемую в аккумуля торах в качестве разделителей, и др.

После выделения грыжевого мешка его вправляют вместе с содержимым в брюшную полость и по размерам грыжевых ворот выкраивают соответствующий кусок ткани (или сетки) с таким расчетом, чтобы он выступал за края грыжевых ворот на 2-3 см. Затем капроновыми нитками пришивают (узловатым швом) вокруг грыжевых ворот синтетическую заплату; на кожу накладывают узловатые швы. Заживление идет по первичному натяжению. Синтетическая ткань хорошо вживается и служит прочным укреплением для грыжевых ворот. В случае разрыва или частичного иссечения грыжевого мешка его края сближают капроновыми узловатыми швами, а затем сверху пришивают заплату. Кожу зашивают узловатым швом.

Техника операции у собак и кошек.

За 10-12 часов до операции животное выдерживается на голодной диете. Перед операцией освобождают кишечник и мочевой пузырь. Подготовка операционного поля осуществляется по общепринятой методике. Операцию проводят под потенцированным местным обезболиванием, сочетая нейролептики и инфильтрационную анестезию 0,25-0,5 % рас твором новокаина по линии разреза.

Собак (кошек) фиксируют на операционном столе в спинном положе нии. После подготовки животного делают веретенообразный разрез ко жи, подкожной клетчатки, поверхностной и глубокой фасции (несколько превышающий диаметр грыжевого кольца). Рассечение тканей произво дят вблизи основания грыжевого мешка, над грыжевым отверстием. Затем путем препарирования тканей тампоном выделяют грыжевой мешок от перитонеального и от брюшной стенки по окружности грыжевого от верстия. Дальнейшие манипуляции с грыжевым мешком и методика за крытия грыжевого отверстия зависят от их размеров и могут быть вы полнены следующими способами.

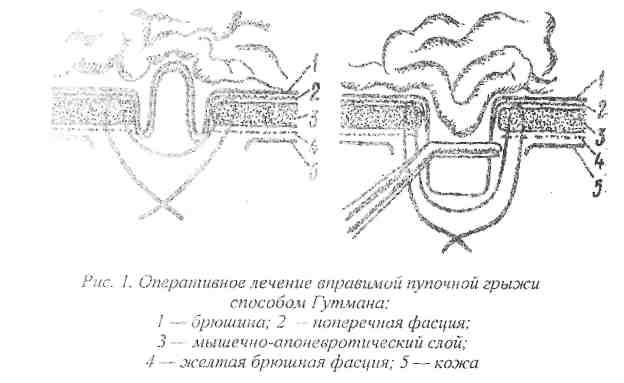

Способ Гутмана В тех случаях, когда грыжевой мешок имеет небольшой, размер и грыжа вправимая, перитонеальный грыжевой мешок вместе с содержи мым вправляют в брюшную полость. На края грыжевого кольца накла-цывают несколько стежков шва, но не связывают концы нитей. Каждая пигатура должна быть проведена экстраперитонеально между прямыми мускулами и брюшиной (рис. 1). Во избежание повреждения последней необходимо делать вкол и выкол под контролем пальца, введенного в рыжевое отверстие. После того, как будет наложено необходимое количество стежков, грыжевой мешок выводят из брюшной полости, и фик-

ируют вблизи грыжевого кольца, сдавливают его шейку кишечным жомом (жомом Кохера) и непосредственно ниже последнего прошивают иейку мешка. На 2-4 см ниже шва обрезают грыжевой мешок, снимают

ом и стягивают ранее наложенные стежки, закрывая грыжевое отвер-сгие. Кожную рану соединяют узловатым швом с повязкой.

11осле вправления грыжевого содержимого в брюшную полость грыже-ной мешок перекручивают по его продольной оси 2-3 раза, прошивают

кеггутом для предупреждения раскручивания и вправляют его в брюшную полость. Грыжевое кольцо зашивают узловатыми швами типа Ламбера, после чего зашивают кожную рану. Данный способ имеет преимущество

ред способом Гутмана в том отношении, что устраняет не только необ-ходимость ампутации грыжевого мешка, но и опасность выпадения кишок под кожу в случае разрыва шва, наложенного на грыжевое кольцо.

Первый способ Оливкова Его применяют при наличии грыжевого отверстия размером не более 2-х см. Обнаженный грыжевой мешок перекручивают по продольной оси на 360° и на его вершину накладывают шелковую лигатуру, которую завязывают морским узлом. Затем один конец лигатуры проводят через край грыжевого кольца и выводят на расстоянии приблизительно 3 мм через брюшную стенку той же стороны. Другой конец лигатуры проводят таким же порядком с противоположной стороны (рис. 2). Чтобы сблизить края грыжевого кольца на всем протяжении, необходимо наложить дополнительно 2 узловатых шва. При стягивании концов нитей закрывается грыжевое отверстие, в просвете которого фиксируется перекрученный грыжевой мешок, исполняя роль биологического тампона.

Второй способ Оливкова Рекомендуют в тех случаях, когда дно грыжевого мешка срастается с дном кожного мешка. В участке, свободном от сращения, веретенообразно выкраивают кожу и отпрепаровывают ее до грыжевого отверстия. Содержимое грыжи вправляют в брюшную полость и сдавливают перитонеальный мешок вблизи кожного разреза артериальным, кишечным жомом или пинцетом Кохера. Затем грыжевой мешок перекручивают по его продольной оси на 180-360° и выше жома (пинцета) накладывают лигатуру из длинной шелковой нити, грыжевой мешок прошивают при помощи иглы (рис. 3). После этого отрезают дно грыжевого мешка вместе с кожей. В дальнейшем поступают так же, как и при первом способе Оливкова.

Третий способ Оливкова Способ предложен для операции по поводу грыжи с широким грыжевым отверстием. Суть метода заключается в том, что после выделения грыжевого мешка до отверстия и вправления петель кишечника или других органов в полость грыжевой мешок прошивают отдельными длинными шелковыми нитями, перпендикулярно белой линии (гофрированными стежками). Чтобы не захватить петли кишечника, вкол иглы осуществляют под контролем пальца на расстоянии 1-1,5 см от грыжевого кольца, а вы-кол — вблизи грыжевого мешка, не захватывая брюшину (рис.4). Затем прошивают грыжевой мешок, прокалывая его толщину до края отверстия противоположной стороны и с его прошиванием. Прошивание второй и последующими нитями грыжевого мешка производят на расстоянии 0,7-1,5 см друг от друга. После прошивания грыжевого мешка на всем протяжении концы каждой нити туго затягивают и завязывают хирургическим узлом (контролируя, чтобы в просвет грыжевого отверстия не попали органы брюшной полости). При затягивании нитей грыжевой мешок собирается в складки и помещается между краями грыжевого отверстия, закрывая тем самым его дефект.

Источник