- Экологические группы растений (Таблица)

- Таблица экологические группы растений

- Раздел 1. Общая экология и ее основные категории

- Раздел 1. Общая экология и ее основные категории

- Лекция 5. Жизненные формы и экологические группы растений и животных

- 5.2. Жизненные формы растений и животных

- Группы растений по способам обитания

Экологические группы растений (Таблица)

Экологические группы растений — это совокупность видов растений, которые характеризуются сходными потребностями в величине какого-либо экологического фактора и возникшими в результате его воздействия в процессе эволюции сходными признаками, закрепившимися в генотипе.

Экологические группы делятся по отношению организмов к тому или иному фактору среды (влага, температура, свет, хим.е свойства среды обитания), но границы между ними условные и плавно переходят от одной экогруппы к другой, члибо входят сразу в несколько экогрупп.

Экологические факторы природы:

— Факторы неживой природы (свет, влажность, температура, состав окружающей среды)

— Факторы живой природы (влияние других живых организмов — растений, животных, бактерий и т.д.)

Таблица экологические группы растений

Справочная таблица содержит экологические группы растений по отношению к воде, к свету, к температуре, к плодородности почвы (торфности) и по отношению к кислотности почвы.

Экологические группы растений

Гелиофиты

— растения открытых мест обитания;

— листья плотные, с толстой кожицей, светло-зеленые, много устьиц;

— хорошо развиты механические ткани и корневая система.

степные и луговые травы, сосна, береза, и другие.

Сциогелиофиты

— хорошо растут на свету, но выносят и затенение.

липа, дуб, лесные травы, сенполия, монстера

Сциофиты

— хорошо растут только в затененных местах (ветреница, вороний глаз, папоротники);

— листья тонкие, тонкая кожица с хлоропластами;

— плохо развиты проводящие и механические ткани.

водоросли, лесные мхи, лишайники, плауны, папоротники

Гидрофиты

(растения водных мест обитания)

— погружены в воду полностью или большей своей частью;

— корневая система развита слабо или отсутствует;

— слабо развиты механические ткани;

— имеется воздухоносная ткань

Лотос, водокрас, сусак, папирус, пистия, талия, эйхорния

Мезофиты

(Растения достаточно увлажненных мест обитания)

— Растения достаточно (но не избыточно) увлажненных мест обитания

— Мезофиты составляют наибольшую экологическую группу наземных растений

полевица, тимофеевка, ромашка, клевер, золотарник, ландыш, медуница, бук, сирень, лещина

Ксерофиты

(растения сухих мест обитания)

— хорошо развита корневая система, многие запасают воду (в листьях, стеблях, корнях);

— листья с толстой кожицей или опушением, устьиц мало, восковой налет

Флора пустынь и полупустынь: кактус, агавы, алоэ, саксаул, песчаная акация и другие

Мегатермофиты

— жаростойкие и теплолюбивые растения,

— могут переносить высокие температуры,

— среда обитания — жаркий и сухой климат пустынь и степей (являются также ксерофитами)

Мезотермофиты

— теплолюбивые растения, но не жаростойкие

— это растения влажного тропического климата

— не выносят перепадов температуры

Микротермофиты

— холодостойкие растения, не требовательны к теплу

— растения умеренного и арктического климата

ель сибирская, также тундровые и высокогорные растения

Гекистотермофиты

— очень холодостойкие растения

Олиготрофы

— растения бедных почв с низким содержанием питательных веществ,

— обитают в полупустынях, сухих степях, верховых болотах

сосна обыкновенная, сосна горная, можжевельник, береза повислая , лишайники, кошачья лапка, толокнянка, болотные мхи, багульник

Мезотрофы

— растения умеренно плодородных почв, с умеренным содержанием минеральных элементов питания

зеленые мхи, ель, черника, брусника, кислица, майник

Эутрофы

— растения, обитающие на плодородных почвах (или в водоёмах) с высоким содержанием питательных веществ

травы пойменных лугов — пырей, костёр; растения чернозёмных степей — ковыль

Ацидофиты

— растения, которые произрастают на кислых почвах (условия высокой кислотности)

— делятся на 3 подгруппы: крайние (pH 3-4,5), умеренные (pH 4,5-6) и слабые (pH 6-6,7)

(рН 3,5—4,5): клюква, багульник, сфагновые мхи

(рН 4,5—6,5): полевица собачья, щучка дернистая, погремок

Нейтрофиты

— растения нейтральных почв

— делятся на 2 подгруппы: обычные (pH 6,7-7) и окололинейные (pH 6-7,3)

многие бобовые, борщевик сибирский

Базофиты

— растения щелочных и слабощелочных почв

— делятся на 2 подгруппы: нейтральные (pH 6,7-7,8) и обычные (pH 7,8-9)

мать-и-мачеха, лядвенец рогатый, люцерна серповидная, осока мохнатая, лиственница европейская, дуб известковый

_______________

Источник информации:

1. Биология в таблицах и схемах./ Издание 2е, — СПб.: 2004.

2. Биология.Растения.Бактерии.Грибы и лишайники /В.П.Викторов,А.И.Никишов. —М.:ВЛАДОС,2012.—256с.

Источник

Раздел 1. Общая экология и ее основные категории

И.Ф. Рассашко, О.В. Ковалева, А.В. Крук

Общая экология

Тексты лекций для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 252 с.

Раздел 1. Общая экология и ее основные категории

Лекция 5. Жизненные формы и экологические группы растений и животных

5.2. Жизненные формы растений и животных

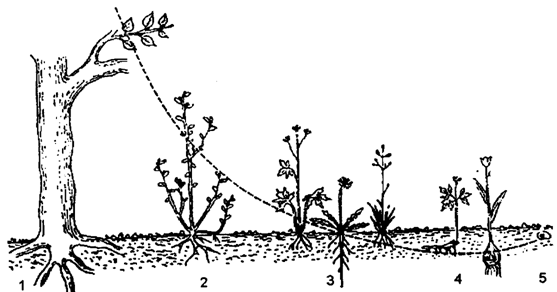

Наиболее широко распространена система жизненных форм, разработанная еще одним датским экологом и геоботаником Кристеном Раункиером в 1905 г. Она основана на положении почек возобновления (или верхушек побегов) по отношению к поверхности почвы в неблагоприятных условиях (зимой или в засушливый период). Все растения были подразделены Раункиером на 5 главных типов (рисунок 5.1):

1 – фанерофиты (тополь); 2 – хамефиты (черника); 3 – гемикрип-тофиты

(лютик, одуванчик, злаки): 4 – геофиты (ветреница, тюльпан);

5 – терофиты (семя фасоли)

Рисунок 5.1 – Жизненные формы растений

1 Фанерофиты (от греч. phaneros – видимый, открытый, явный) – почки возобновления находятся высоко над поверхностью почвы. Это деревья, кустарники, деревянистые лианы.

2 Хамефиты (от греч. chamai – на земле) – почки возобновления находятся невысоко (20–25 см) над поверхностью почвы и, как правило, зимой защищены снежным покровом. Сюда относятся кустарники, кустарнички, полукустарнички, некоторые многолетние травы (например, черника, седмичник), мхи.

3 Гемикриптофиты (от греч. Иепп-полу… и cryptos – скрытый) – почки возобновления в неблагоприятный для вегетации период года находятся на уровне почвы. Они защищены чешуями, опавшими листьями и снежным покровом. Это в основном многолетние травянистые растения средних широт: лютики, одуванчик, крапива двудомная.

4 Криптофиты (от греч. kryptos – скрытый) – почки возобновления закладываются в виде луковиц, клубней, корневищ на некоторой глубине в почве (геофиты) либо под водой (гидрофиты).

5 Терофиты (от греч. theros – лето) – главным образом однолетники, переживающие неблагоприятный период года в виде семян. В умеренной зоне к этой группе относятся в основном сорняки.

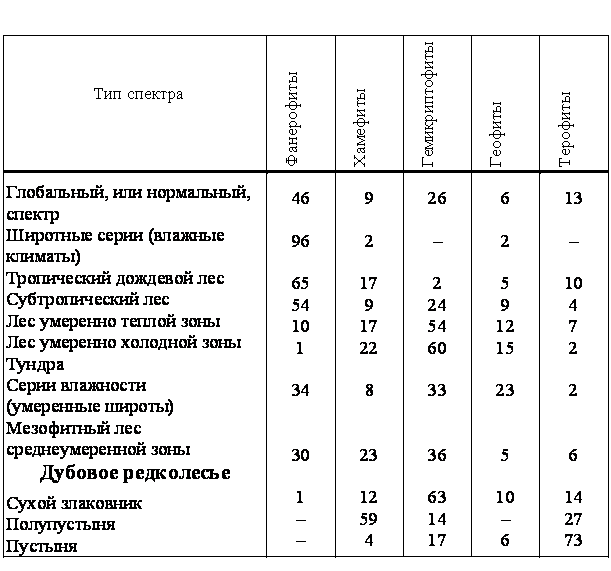

Распределение жизненных форм растений, характерное для определенного географического региона, выраженное в процентах, называется спектром жизненных форм. Анализ глобальных данных о всех сосудистых растениях мира позволил получить так называемый глобальный, или нормальный, спектр. Спектры для отдельных регионов земного шара отражают воздействия факторов среды на характер адаптации растений в сообществах (таблица 5.1). Таким образом, хорошо видно, что зона тропического дождевого леса, – это зона фанерофитов, в умеренной зоне господствуют гемикриптофиты, а в пустыне – терофиты.

Таблица 5.1 – Спектры жизненных форм (по Уиттекеру)

Особую группу среди жизненных форм составляют растения, которые присутствуют одновременно во многих ярусах биоценозов, и отнести их к какой-то конкретной жизненной форме довольно затруднительно. Это растения-эпифиты, избравшие для себя другие растения в качестве среды обитания (но не паразиты), а также различные лианы. К таким растениям относятся мхи на стволах деревьев, лианы в тропических лесах, в наших условиях – хмель, паслен сладко-горький, плющ и др.

Существует классификация жизненных форм покрытосеменных растений, предложенная И. Г. Серебряковым. Она базируется на эколого-морфологических признаках. В ее основу положен признак длительности жизни всего растения, как наиболее отражающий влияние внешних условий на морфогенез и рост, а также структура надземных осей. По этой классификации выделяют: древесные растения (деревья, кустарники, кустарнички), полудревесные растения (полукустарники и полукустарнички), наземные и водные травы.

Система жизненных форм растений является достаточно унифицированной. Жизненные формы выделяются как среди растений, так и среди животных. У животных жизненные формы поразительно разнообразны, поскольку, во-первых, животные в отличие от растений более динамически лабильны (растениям присущ главным образом оседлый способ существования) и, во-вторых, форма их существования непосредственно зависит от поиска, качества и способа добывания ими пищи. Животные обычно все время подвижны и активны в добывании пищи (исключение составляют отдельные животные водной среды, ведущие сидячий образ жизни).

Один из крупнейших современных экологов Д. Н. Кашкаров так определяет жизненную форму животных: «Тип животного, находящийся в полной гармонии с окружающими условиями, мы называем жизненной формой. В жизненной форме, как в зеркале, отражаются главнейшие, доминирующие черты места обитания». Предложено довольно большое количество систем жизненных форм животных. Их выделяют по способам передвижения (например, жизненная форма прыгунов представлена тушканчиками и кенгуру); по способам и месту размножения (живородящие яйцекладущие, размножающиеся под землей, на поверхности земли и т. п.); иные жизненные формы систематизируются по способам питания (растительноядные, хищники, всеядные и т. д.).

Разнообразие классификаций жизненных форм животных объясняется множеством критериев и принципов, которые положены в основу классификации. У зоологов (а теперь и у экологов) наибольшее распространение получила система жизненных форм Д. Н. Кашкарова. Всех животных он разделил на следующие группы:

I Плавающие формы:

II Роющие формы:

1 Абсолютные землерои.

2 Относительные землерои.

III Наземные формы:

1 Не делающие нор.

2 Делающие норы.

3 Животные скал.

IV Древесные лазающие формы.

V Воздушные формы.

Имеются также классификации жизненных форм разных групп животных. Самая простая из них дана А. Н. Формозовым для зверей, по этой классификации выделяют следующие жизненные формы: 1) наземные, 2) подземные (землерои), 3) древесные (обитатели древесного яруса), 4) воздушные, 5) водные. Между этими группами можно выделить различные переходные типы. Например, околоводные животные, к которым относятся ондатра, бобр, выдра. У птиц выделение жизненных форм проведено следующим образом: 1) обитатели древесной растительности, 2) открытых пространств суши, 3) болот и отмелей, 4) водных пространств. В каждой группе имеются и свои подразделения, например, по добыванию пищи в полете, при лазании, при движении по земле. Самые широкие спектры жизненных форм принадлежат насекомым. Так, у них выделяют следующие категории: геобионты – обитатели почвы, эпигеобионты – обитатели довольно открытых участков почвы, герпетобионты – живут среди растительных и других органических остатков на поверхности почвы (под опавшей листвой, в подстилке), хортобионты – обитатели древесного покрова, тамнобионты – обитатели кустарников, дендробионты –обитатели древесного яруса, гидробионты – обитатели водной среды.

В качестве примеров адаптаций у животных, относящихся к разным жизненным формам, можно привести следующие. Интересна экологическая адаптация у обитателей пещер (пещерные саламандры, слепой жук, слепой рак, желтоватая рыбка, др.). Постоянно обитая в условиях высокой влажности и постоянной температуры, они претерпевают упрощение в строении покровов (например, отсутствует чешуя). У них глаза атрофированы (в полной темноте они не выполняют характерных для них функций), зато имеются, например, длинные усики – органы осязания и острое обоняние, помогающее им отыскивать пищу. Обитатели пещер живут по собственным часам, их активность не связана со сменой дня и ночи. Прыгающие формы животных (кенгуру, тушканчики, прыгунчики) отличаются компактным телом с удлиненными задними конечностями и значительно укороченными передними, причем, длинный хвост играет роль балансира или руля, позволяющего резко изменять направление движения. Обилие жизненных форм и типов адаптаций животных Ч. Дарвин объяснял тем, что «они возникли в сложнейшем процессе естественного отбора, который охватывал неисчислимые вариации в бесконечной череде животных на протяжении десятков миллионов лет».

Следует отметить, что понятие жизненной формы следует отличать от понятия экологической группы организмов. Жизненная форма отражает весь спектр экологических факторов, к которым приспосабливается тот или иной организм, и характеризует специфику определенного местообитания. Экологическая же группа обычно узко специализирована в отношении отдельного фактора среды: света, влаги, тепла и т. д. (уже упоминавшиеся нами гигрофиты, мезофиты, ксерофиты – группы растений по отношению к влажности; олиготрофы, мезотрофы, эвтрофы – группы организмов по отношению к трофности, плодородию почв и т. п.).

Изучение многообразия жизненных форм позволяет глубже познать структуру и динамику сообщества, а также дать экологическую оценку местообитанию. Жизненные формы, преобладающие в сообществе, могут служить довольно точными индикаторами условия местообитания. Состав жизненных форм используют для характеристики климата, так как имеется тесная связь жизненных форм с климатом. Анализ сообществ по спектру жизненных форм часто оказывается важным, особенно если ставится задача оценки влияния на организмы каких-либо факторов среды.

Источник

Группы растений по способам обитания

мЕЛГЙС 17.

ьЛПМПЗЙЮЕУЛЙЕ ЗТХРРЩ, ЦЙЪОЕООЩЕ УФТБФЕЗЙЙ Й ЦЙЪОЕООЩЕ ЖПТНЩ ТБУФЕОЙК. чПЪТБУФОЩЕ УФБДЙЙ ТБЪЧЙФЙС ТБУФЕОЙК

пТЗБОЙЪНЩ РП-ТБЪОПНХ ТЕБЗЙТХАФ ОБ ЖБЛФПТЩ ПЛТХЦБАЭЕК УТЕДЩ: ФЕРМП, УЧЕФ, ЧМБЗХ, РЙФБОЙЕ. пДОЙ РТЕДРПЮЙФБАФ ЦЙФШ Ч ФЕОЙ, ДТХЗЙЕ НПЗХФ ОПТНБМШОП ТБЪЧЙЧБФШУС ФПМШЛП РТЙ ИПТПЫЕН ПУЧЕЭЕОЙЙ. пДОЙ МЕЗЛП РЕТЕОПУСФ ЪБУХИХ Й ДПЧПМШУФЧХАФУС ОЙЮФПЦОЩН ЛПМЙЮЕУФЧПН ЧМБЗЙ, ДТХЗЙН ОЕПВИПДЙНП ТЕЗХМСТОПЕ РПУФХРМЕОЙЕ ВПМШЫПЗП ЛПМЙЮЕУФЧБ ЧМБЗЙ, Б ФТЕФШЙ ЧППВЭЕ ЦЙЧХФ Ч ЧПДЕ.

пТЗБОЙЪНЩ, ЙНЕАЭЙЕ ПДЙОБЛПЧЩЕ ФТЕВПЧБОЙС Л ХУМПЧЙСН УТЕДЩ Й УИПДОЩН ПВТБЪПН ТЕБЗЙТХАЭЙЕ ОБ ПРТЕДЕМЕООЩЕ ЬЛПМПЗЙЮЕУЛЙЕ ЖБЛФПТЩ, ПВЯЕДЙОСАФ Ч ЬЛПМПЗЙЮЕУЛЙЕ ЗТХРРЩ. ьЛПМПЗЙЮЕУЛЙЕ ЗТХРРЩ ТБУФЕОЙК НПЦОП ЧЩДЕМСФШ РП ПФОПЫЕОЙА Л МАВПНХ ЙЪ ЖБЛФПТПЧ УТЕДЩ. нЩ ОБЪПЧЕН ОБЙВПМЕЕ ЪОБЮЙНЩЕ ЙЪ ОЙИ.

1. лУЕТПЖЙФЩ (ЗТЕЮ. ЛУЕТПУ — УХИПК Й ЖЙФПО — ТБУФЕОЙЕ) — ЪБУХИПХУФПКЮЙЧЩЕ ТБУФЕОЙС, РТПЙЪТБУФБАЭЙЕ Ч НЕУФППВЙФБОЙСИ У ОЕДПУФБФПЮОЩН ХЧМБЦОЕОЙЕН Й ИПТПЫП ЧЩТБЦЕООЩН ЪБУХЫМЙЧЩН РЕТЙПДПН. х ФБЛЙИ ТБУФЕОЙК ЧЩТБВПФБМЙУШ ТБЪОППВТБЪОЩЕ РТЙУРПУПВМЕОЙС, РПЪЧПМСАЭЙЕ ЙН ЧЩЦЙФШ РТЙ ОЕДПУФБФЛЕ ЧПДЩ Ч РПЮЧЕ Й ТБУЛБМЕООПН УХИПН ЧПЪДХИЕ.

тБЪМЙЮБАФ ДЧЕ ЗТХРРЩ ЛУЕТПЖЙФПЧ. пДОЙ ЙЪ ОЙИ ДЕКУФЧЙФЕМШОП ЙУРЩФЩЧБАФ ОЕИЧБФЛХ ЧМБЗЙ Й РЕТЕЦЙЧБАФ ТЕБМШОХА ЪБУХИХ — ЙИ ОБЪЩЧБАФ ОБУФПСЭЙНЙ ЛУЕТПЖЙФБНЙ. л МПЦОЩН ЛУЕТПЖЙФБН ПФОПУСФУС ТБУФЕОЙС, ЛПФПТЩЕ ИПФС Й РТПЙЪТБУФБАФ Ч УХИЙИ НЕУФППВЙФБОЙСИ, ОП ОЕ ЙУРЩФЩЧБАФ ОЕДПУФБФЛБ ЧМБЗЙ. пОЙ ЙНЕАФ РТЙУРПУПВМЕОЙС, РПЪЧПМСАЭЙЕ ДПВЩЧБФШ ЙМЙ ЪБРБУБФШ ДПУФБФПЮОПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ЧПДЩ. мПЦОЩЕ ЛУЕТПЖЙФЩ ТБЪОЩНЙ УРПУПВБНЙ ЙЪВЕЗБАФ ЪБУХИЙ, ЛБЛ ВЩ «ХВЕЗБАФ» ПФ ОЕЕ.

уТЕДЙ ОБУФПСЭЙИ ЛУЕТПЖЙФПЧ ОЕ ЧУФТЕЮБАФУС ДЕТЕЧШС. пВЩЮОП — ЬФП ОЙЪЛПТПУМЩЕ ТБУФЕОЙС У НПЭОП ТБЪЧЙФПК ЛПТОЕЧПК УЙУФЕНПК. рТЙЮЕН НБУУБ ЛПТОЕК ОЕТЕДЛП Ч ДЕУСФЛЙ ТБЪ РТЕЧЩЫБЕФ НБУУХ ОБДЪЕНОЩИ РПВЕЗПЧ. оЕ УМХЮБКОП УФЕРЙ, Ч ЛПФПТЩИ РТПЙЪТБУФБЕФ НОПЗП ОБУФПСЭЙИ ЛУЕТПЖЙФПЧ, ОБЪЩЧБАФ «МЕУПН ЛЧЕТИХ ОПЗБНЙ».

чУЕ ЪБЭЙФОЩЕ РТЙУРПУПВМЕОЙС ОБУФПСЭЙИ ЛУЕТПЖЙФПЧ ОБРТБЧМЕОЩ ОБ ФП, ЮФПВЩ ЛБЛ НПЦОП ВПМШЫЕ ХНЕОШЫЙФШ ФТБОУРЙТБГЙА — ЙУРБТЕОЙЕ ДТБЗПГЕООПК ЧМБЗЙ ЮЕТЕЪ ХУФШЙГБ МЙУФПЧЩИ РМБУФЙОПЛ. ьФП ДПУФЙЗБЕФУС ТБЪОЩНЙ УРПУПВБНЙ.

йОПЗДБ РПЧЕТИОПУФШ ЗМБДЛПК Й ЛПЦЙУФПК МЙУФПЧПК РМБУФЙОЛЙ РПЛТЩФБ ФПМУФЩН УМПЕН ЧПУЛПЧПЗП ОБМЕФБ. йЪЧЕУФОП, ЮФП ЧПУЛ ОЕ РТПРХУЛБЕФ, ПФФБМЛЙЧБЕФ ЧПДХ, РПЬФПНХ ЪБФТХДОСЕФ ЕЕ ЙУРБТЕОЙЕ .

х ДТХЗЙИ ЪБУХИПХУФПКЮЙЧЩИ ТБУФЕОЙК, ОБРТПФЙЧ, ЗХУФП ПРХЫЕООЩЕ ВЕМПЧПКМПЮОЩЕ МЙУФШС. ьФП УЕТЕВТЙУФП-ВЕМПЕ ПРХЫЕОЙЕ ИПТПЫП ПФТБЦБЕФ УПМОЕЮОЩЕ МХЮЙ Й УРБУБЕФ ТБУФЕОЙЕ ПФ РЕТЕЗТЕЧБ Й ЙЪМЙЫОЕК ФТБОУРЙТБГЙЙ. лТПНЕ ФПЗП, Ч ЗХУФПН ПРХЫЕОЙЙ ЪБДЕТЦЙЧБАФУС ЧПДСОЩЕ РБТЩ Й РПЧЩЫБЕФУС ЧМБЦОПУФШ ЧПЪДХИБ ЧПЛТХЗ МЙУФПЧПК РМБУФЙОЛЙ.

фТЕФШЙ ЙНЕАФ ПЮЕОШ ХЪЛЙЕ, ЧЕТФЙЛБМШОП ФПТЮБЭЙЕ МЙУФШС. ч РПМХДЕООЩК ЪОПК, ЛПЗДБ УПМОГЕ УФПЙФ Ч ЪЕОЙФЕ, УПМОЕЮОЩЕ МХЮЙ РТПИПДСФ ЛБЛ ВЩ ЧУЛПМШЪШ, НЙНП ФБЛЙИ МЙУФШЕЧ Й ОЕ РЕТЕЗТЕЧБАФ ЙИ. л ФПНХ ЦЕ Х ОЕЛПФПТЩИ ЧЙДПЧ (ОБРТЙНЕТ, ЛПЧЩМЕК) МЙУФ Ч УХИХА РПЗПДХ УРПУПВЕО УЧПТБЮЙЧБФШУС Ч ФТХВПЮЛХ. ьФБ ФТХВЛБ РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК УЧПЕПВТБЪОХА ЧОХФТЕООАА ЧМБЦОХА ЛБНЕТХ, ЛХДБ ПФЛТЩЧБАФУС ХУФШЙГБ ХЪЛПЗП УЧЕТОХФПЗП МЙУФБ.

й, ОБЛПОЕГ, ОЕЛПФПТЩЕ ОБУФПСЭЙЕ ЛУЕТПЖЙФЩ, ОБРТЙНЕТ, РХУФЩООЩЕ УБЛУБХМЩ ЧППВЭЕ МЙЫЕОЩ МЙУФШЕЧ.

пДОБЛП ПУПВЕООП ЙОФЕТЕУОЩ МПЦОЩЕ ЛУЕТПЖЙФЩ, ЛПФПТЩЕ ОБЫМЙ ТБЪМЙЮОЩЕ УРПУПВЩ «ХВЕЦБФШ ПФ ЪБУХИЙ».

оЕЛПФПТЩЕ УПЮОЩЕ Й НСУЙУФЩЕ ТБУФЕОЙС РТЕДУФБЧМСАФ УПВПК ЮФП-ФП ЧТПДЕ ВПЮЕЛ, Ч ЛПФПТЩИ ОБЛБРМЙЧБЕФУС ЧМБЗБ, Б ЪБФЕН ЬЛПОПНОП ТБУИПДХЕФУС ОБ РТПФСЦЕОЙЙ ЪБУХЫМЙЧПЗП РЕТЙПДБ. фБЛЙЕ ТБУФЕОЙС ОБЪЩЧБАФ УХЛЛХМЕОФБНЙ .

уФЕВМЕЧЩЕ УХЛЛХМЕОФЩ , ОБРТЙНЕТ, ЛБЛФХУЩ ЙНЕАФ УПЮОЩК ФПМУФЩК УФЕВЕМШ Й РТЕЧТБФЙЧЫЙЕУС Ч ЛПМАЮЛЙ МЙУФШС. мЙУФПЧЩЕ УХЛЛХМЕОФЩ (БМПЬ, БЗБЧЩ), ОБРТПФЙЧ, ПВМБДБАФ ФЧЕТДЩН УФЕВМЕН Й НСУЙУФЩНЙ МЙУФШСНЙ.

тБУФЕОЙС — ЬЖЕНЕТЩ (ПДОПМЕФОЙЕ) Й ЬЖЕНЕТПЙДЩ (НОПЗПМЕФОЙЕ) УБНЩНЙ РЕТЧЩНЙ ТБЪЧЙЧБАФУС ЧП ЧМБЦОЩК УЕЪПО ЗПДБ. фБЛ, Ч УФЕРСИ Й РХУФЩОСИ ПОЙ РПСЧМСАФУС ТБООЕК ЧЕУОПК РТСНП ЙЪ РПД УОЕЗБ, ЛПЗДБ РПЮЧБ ЕЭЕ ВПЗБФБ ЧМБЗПК. чУЕН ЪОБЛПНЩ ФАМШРБОЩ. лПЗДБ ПОЙ НБУУПЧП ТБУГЧЕФБАФ Ч УФЕРСИ уТЕДОЕК бЪЙЙ, ФП ПВЩЮОП ВЕЪЦЙЪОЕООЩЕ РТПУФТБОУФЧБ ОБ ЛПТПФЛЙК РЕТЙПД УФБОПЧСФУС ЛТБУПЮОЩНЙ. ьЖЕНЕТЩ Й ЬЖЕНЕТПЙДЩ РТПИПДСФ ПЮЕОШ ВЩУФТПЕ ТБЪЧЙФЙЕ ДП ОБУФХРМЕОЙС ОЕВМБЗПРТЙСФОПЗП ЪБУХЫМЙЧПЗП РЕТЙПДБ. фБЛЙН УРПУПВПН ПОЙ, ПВТБЪОП ЗПЧПТС, «ХВЕЗБАФ ПФ ЪБУХИЙ ЧП ЧТЕНЕОЙ».

б ЧПФ ЗМХВПЛПЛПТОЕЧЩЕ МПЦОЩЕ ЛУЕТПЖЙФЩ «ХВЕЗБАФ ПФ ЪБУХИЙ Ч РТПУФТБОУФЧЕ». дПУФЙЗБЕФУС ЬФП ФЕН, ЮФП ПОЙ ЙНЕАФ ПЮЕОШ НПЭОЩЕ Й ЗМХВПЛЙЕ ЛПТОЕЧЩЕ УЙУФЕНЩ, РТПОЙЛБАЭЙЕ ДП ЗТХОФПЧЩИ ЧПД, ЗДЕ ПОЙ УЙМШОП ТБЪЧЕФЧМСАФУС Й ВЕУРЕТЕВПКОП УОБВЦБАФ ТБУФЕОЙС ЧПДПК, ДБЦЕ Ч РЕТЙПД УБНПК УЙМШОПК ЪБУХИЙ. оЕЛПФПТЩЕ РТЙНЕТЩ РТПУФП ЧРЕЮБФМСАФ. фБЛ, Х ПВЙФБАЭЕК Ч РХУФЩОСИ уТЕДОЕК бЪЙЙ ОЙЪЛПТПУМПК (40-50 УН ЧЩУПФПК) ЧЕТВМАЦШЕК ЛПМАЮЛЙ ЛПТОЕЧБС УЙУФЕНБ НПЦЕФ ДПУФЙЗБФШ ЗМХВЙОЩ 40 Н.

ч ДПУФБФПЮОП ЧМБЦОПН ЛМЙНБФЕ МЕУОПК ЪПОЩ ъБРБДОПК уЙВЙТЙ ЛУЕТПЖЙФЩ РТЕДУФБЧМЕОЩ ПЮЕОШ УЛХДОП. нПЦОП ПФНЕФЙФШ ЗПТОПЛПМПУОЙЛЙ Й ЛПЧЩМЙ ЙЪТЕДЛБ РПУЕМСАЭЙЕУС ОБ ИПТПЫП РТПЗТЕЧБЕНЩИ ЛТХФЩИ АЦОЩИ УЛМПОБИ, ДБ Й ФП МЙЫШ ОБ УБНПН АЗЕ ПВЫЙТОПК ФЕТТЙФПТЙЙ ъБРБДОПК уЙВЙТЙ.

2. нЕЪПЖЙФБНЙ (ЗТЕЮ. НЕЪПУ — УТЕДОЙК Й ЖЙФПО — ТБУФЕОЙЕ) ОБЪЩЧБАФ ТБУФЕОЙС, ЦЙЧХЭЙЕ Ч ХУМПЧЙСИ ОПТНБМШОПЗП УТЕДОЕЗП ХЧМБЦОЕОЙС. х ФБЛЙИ ТБУФЕОЙК ПВЩЮОП НСЗЛЙЕ УПЮОЩЕ ДПУФБФПЮОП ЛТХРОЩЕ МЙУФШС, У РМПУЛЙНЙ РМБУФЙОЛБНЙ Й ВПМШЫЙН ЛПМЙЮЕУФЧПН ХУФШЙГ. нЕЪПЖЙФЩ ОЕ ЙНЕАФ ПУПВЩИ РТЙУРПУПВМЕОЙК ДМС УОЙЦЕОЙС ЙУРБТЕОЙС ЧМБЗЙ, РПЬФПНХ ОЕ ЧЩДЕТЦЙЧБАФ ЪБУХИЙ.

рПДБЧМСАЭЕЕ ВПМШЫЙОУФЧП ТБУФЕОЙК ъБРБДОПК уЙВЙТЙ ПФОПУСФУС ЙНЕООП Л ЬФПК ЬЛПМПЗЙЮЕУЛПК ЗТХРРЕ: ВЕТЕЪЩ, ПУЙОЩ, ФПРПМС, ИЧПКОЩЕ ДЕТЕЧШС: ЕМЙ, ЛЕДТЩ, РЙИФЩ Й МЙУФЧЕООЙГЩ, НОПЗЙЕ МЕУОЩЕ Й МХЗПЧЩЕ ФТБЧЩ.

3. зЙЗТПЖЙФЩ (ЗТЕЮ. ЗЙЗТПУ — ЧМБЦОЩК Й ЖЙФПО — ТБУФЕОЙЕ) ПВЙФБАФ Ч ХУМПЧЙСИ ЧЩУПЛПК БФНПУЖЕТОПК ЧМБЦОПУФЙ ЧПЪДХИБ. фБЛЙЕ ХУМПЧЙС УЛМБДЩЧБАФУС РПД РПМПЗПН ЗХУФЩИ ФЕОЙУФЩИ МЕУПЧ, Ч ЛПФПТЩИ ЛТПОЩ ДЕТЕЧШЕЧ СЧМСАФУС УЧПЕПВТБЪОЩН ЬЛТБОПН, РТЕРСФУФЧХАЭЙН ЙУРБТЕОЙА ЧМБЗЙ У РПЧЕТИОПУФЙ РПЮЧЩ.

пУПВЕООП ЧЩУПЛБС ЧМБЦОПУФШ ЧПЪДХИБ ПФНЕЮБЕФУС Ч ДПЦДЕЧЩИ ФТПРЙЮЕУЛЙИ МЕУБИ, ЗДЕ ПУБДЛЙ ЧЩРБДБАФ ЕЦЕДОЕЧОП Ч ЧЙДЕ МЙЧОЕК. пДОБЛП Й Ч ОБЫЙИ УЙВЙТУЛЙИ ФЕНОПИЧПКОЩИ МЕУБИ, ЗДЕ ГБТСФ УЩТПУФШ Й РПМХНТБЛ, ТБУФЕФ НОПЗП ЗЙЗТПЖЙФПЧ. ьФП ОЙЪЛПТПУМЩЕ ТБУФЕОЙС У ФПОЛЙНЙ ОЕЦОЩНЙ МЙУФПЮЛБНЙ — ЪБСЮШС ЛЙУМЙЮЛБ, УЕДНЙЮОЙЛ, ЖЙБМЛЙ — ЙИ ОБЪЩЧБАФ ФБЕЦОЩН НЕМЛПФТБЧШЕН. еУМЙ ТБУФЕОЙС ЗЙЗТПЖЙФЩ ЧЩОЕУФЙ ОБ ПФЛТЩФПЕ ПУЧЕЭЕООПЕ НЕУФП — ПОЙ РТСНП ОБ ЗМБЪБИ ЪБЧСДБАФ.

4 . л ЗЙДТПЖЙФБН (ЗТЕЮ. ЗЙДТП — ЧПДБ Й ЖЙФПО — ТБУФЕОЙЕ) ПФОПУСФ ЧМБЗПМАВЙЧЩЕ ВПМПФОЩЕ, ЧПДОЩЕ Й РТЙВТЕЦОП-ЧПДОЩЕ ТБУФЕОЙС.

оЕЛПФПТЩЕ ЗЙДТПЖЙФЩ РПМОПУФША РПЗТХЦЕОЩ Ч ЧПДХ — ТДЕУФЩ, ФЕМПТЕЪ, ЬМПДЕС, ИБТПЧЩЕ ЧПДПТПУМЙ. дТХЗЙЕ, ЛБЛ ТСУЛБ ЙМЙ РХЪЩТЮБФЛБ, РМБЧБАФ ОБ ЕЕ РПЧЕТИОПУФЙ. х ЛХВЩЫЕЛ Й ЛХЧЫЙОПЛ ЛПТОЙ РТЙЛТЕРМЕОЩ Л ЗТХОФХ, Б ОБУЩЭЕООЩЕ ЧПЪДХИПН МЙУФШС РМБЧБАФ ОБ РПЧЕТИОПУФЙ ЧПДЩ. фБЛ ОБЪЩЧБЕНЩЕ ЪЕНОПЧПДОЩЕ ТБУФЕОЙС — ПУПЛЙ, ФТПУФОЙЛ, ЛБНЩЫЙ, ЧПДПМАВ — РТПЙЪТБУФБАФ ОБ НЕМЛПЧПДШСИ, РП ВЕТЕЗБН ЧПДПЕНПЧ Й ОБ ПВЧПДОЕООЩИ ВПМПФБИ.

зМБЧОПК Й ПВЭЕК РТПВМЕНПК ЧУЕИ ЗЙДТПЖЙФПЧ СЧМСЕФУС ОЕИЧБФЛБ ЧПЪДХИБ, Х ОЙИ ЪБФТХДОЕО ЗБЪППВНЕО У ПЛТХЦБАЭЕК УТЕДПК. дБЦЕ Х РТЙВТЕЦОПЧПДОЩИ ТБУФЕОЙК ПУОПЧБОЙС УФЕВМЕК Й ЛПТОЙ РПЗТХЦЕОЩ Ч ЧПДХ. рПЬФПНХ УФЕВМЙ Й МЙУФШС ЗЙДТПЖЙФПЧ РТПОЙЪБОЩ ЧПЪДХИПОПУОЩНЙ РПМПУФСНЙ, РП ЛПФПТЩН ГЙТЛХМЙТХАФ ЗБЪЩ.

фЕРМП СЧМСЕФУС ПДОЙН ЙЪ УБНЩИ ЧБЦОЩИ ЖБЛФПТПЧ Ч ЦЙЪОЙ ПТЗБОЙЪНПЧ. чУЕ РТПГЕУУЩ ЦЙЪОЕДЕСФЕМШОПУФЙ ЪБЧЙУСФ ПФ ФЕНРЕТБФХТЩ. оЕ УМХЮБКОП РТЙ ОБУФХРМЕОЙЙ ОЕВМБЗПРТЙСФОПЗП ИПМПДОПЗП РЕТЙПДБ Ч ХНЕТЕООЩИ ЫЙТПФБИ ЦЙЪОЕДЕСФЕМШОПУФШ НОПЗЙИ ПТЗБОЙЪНПЧ РПЮФЙ РТЕЛТБЭБЕФУС: ДЕТЕЧШС УВТБУЩЧБАФ МЙУФШС, ФТБЧЩ ХЧСДБАФ.

рП РПФТЕВОПУФЙ Ч ФЕРМЕ ТБУФЕОЙС ТБЪДЕМСАФУС ОБ ФТЙ ЬЛПМПЗЙЮЕУЛЙЕ ЗТХРРЩ:

1 . нЕЗБФЕТНЩ (ЗТЕЮ. НЕЗБУ — ВПМШЫПК Й ФЕТНПУ — ФЕРМЩК) — ФЕРМПМАВЙЧЩЕ Й «ЦБТПУФПКЛЙЕ» ТБУФЕОЙС, УРПУПВОЩЕ РЕТЕОПУЙФШ ЧЩУПЛЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ. нЕЗБФЕТНЩ ПВЙФБАФ Ч ЦБТЛПН Й ЪБУХЫМЙЧПН ЛМЙНБФЕ УФЕРЕК Й РХУФЩОШ, РПЬФПНХ НОПЗЙЕ ЙЪ ОЙИ ПДОПЧТЕНЕООП СЧМСАФУС Й ЛУЕТПЖЙФБНЙ.

ьФЙ ТБУФЕОЙС ЙНЕАФ РТЙУРПУПВМЕОЙС, РТЕДПИТБОСАЭЙЕ ЙИ ПФ РЕТЕЗТЕЧБ ЧП ЧТЕНС ЙУРЕРЕМСАЭЕЗП ЪОПС. л ЮЙУМХ ФБЛЙИ ЪБЭЙФОЩИ РТЙУРПУПВМЕОЙК ПФОПУСФУС: 1) ЗХУФПЕ УЕТЕВТЙУФП-ВЕМПЕ ПРХЫЕОЙЕ ЙМЙ ВМЕУФСЭБС РПЧЕТИОПУФШ МЙУФШЕЧ, ПФТБЦБАЭЙЕ ВПМШЫХА ЮБУФШ УПМОЕЮОЩИ МХЮЕК; 2) ЧЕТФЙЛБМШОПЕ ТБУРПМПЦЕОЙЕ ХЪЛЙИ, ЭЕФЙОЙУФЩИ МЙУФШЕЧ — УПМОЕЮОЩЕ МХЮЙ УЛПМШЪСФ ЧДПМШ ЙИ РПЧЕТИОПУФЙ; 3) ХНЕОШЫЕОЙЕ РПЧЕТИОПУФЙ МЙУФШЕЧ (НЕМЛПМЙУФОПУФШ) — НБМЕОШЛБС РПЧЕТИОПУФШ НЕОШЫЕ ОБЗТЕЧБЕФУС; ЛТБКОЙН ЧЩТБЦЕОЙЕН ЬФПК ФЕОДЕОГЙЙ СЧМСЕФУС РПМОБС ВЕЪМЙУФОПУФШ; 4) УЙМШОПЕ ТБЪЧЙФЙЕ РПЛТПЧОЩИ ФЛБОЕК, ЛПФПТЩЕ ЙЪПМЙТХАФ ЧОХФТЕООЙЕ ФЛБОЙ ПФ ЧЩУПЛЙИ ФЕНРЕТБФХТ ПЛТХЦБАЭЕК УТЕДЩ; 5) Й, ОБЛПОЕГ, ОЕЛПФПТЩЕ ТБУФЕОЙС Ч РЕТЙПД ОБЙВПМЕЕ ЧЩУПЛЙИ ФЕНРЕТБФХТ ЧРБДБАФ Ч УПУФПСОЙЕ БОБВЙПЪБ — ЗМХВПЛПЗП РПЛПС ЙМЙ УЛТЩФПК ЦЙЪОЙ, РТЙ ЛПФПТПК ЧУЕ ЧЙДЙНЩЕ РТПСЧМЕОЙС ЦЙЪОЙ ПФУХФУФЧХАФ.

2. нЕЪПФЕТНБНЙ (ЗТЕЮ. НЕЪПУ — УТЕДОЙК Й ФЕТНПУ — ФЕРМЩК) ОБЪЩЧБАФ ФЕРМПМАВЙЧЩЕ, ОП ОЕ ЦБТПУФПКЛЙЕ ТБУФЕОЙС. л ФЙРЙЮОЩН ФЕРМПМАВЙЧЩН ТБУФЕОЙСН ПФОПУСФУС ТБУФЕОЙС ЧМБЦОПЗП ФТПРЙЮЕУЛПЗП РПСУБ, ЛПФПТЩЕ ЦЙЧХФ Ч ХУМПЧЙСИ «ФЕНРЕТБФХТОПЗП ТБС» — РПУФПСООП ФЕРМПЗП, ОП ОЕ ЦБТЛПЗП ЛМЙНБФБ, РТЙ ФЕНРЕТБФХТБИ 20-30 ° у. фЙРЙЮОЩЕ НЕЪПФЕТНЩ ОЕ ЙНЕАФ ОЙЛБЛЙИ РТЙУРПУПВМЕОЙК Л ФЕНРЕТБФХТОПНХ ТЕЦЙНХ, РПЬФПНХ ОЕ ЧЩОПУСФ РЕТЕРБДПЧ ФЕНРЕТБФХТЩ.

3. нЙЛТПФЕТНЩ (ЗТЕЮ. НЙЛТПУ — НБМЩК Й ФЕТНПУ — ФЕРМЩК) ОЕ ФТЕВПЧБФЕМШОЩЕ Л ФЕРМХ Й ИПМПДПУФПКЛЙЕ ТБУФЕОЙС, РТПЙЪТБУФБАЭЙЕ Ч ХУМПЧЙСИ ХНЕТЕООПЗП Й БТЛФЙЮЕУЛПЗП ЛМЙНБФБ. ч уЙВЙТЙ, У ЕЕ УЙМШОЩНЙ НПТПЪБНЙ, РПДБЧМСАЭЕЕ ВПМШЫЙОУФЧП ТБУФЕОЙК СЧМСЕФУС НЙЛТПФЕТНБНЙ. рТЙЮЕН Л ОБЙВПМЕЕ ИПМПДПУФПКЛЙН ПФОПУСФУС ФХОДТПЧЩЕ Й ЧЩУПЛПЗПТОЩЕ ТБУФЕОЙС.

рТЙ ОЙЪЛЙИ ПФТЙГБФЕМШОЩИ ФЕНРЕТБФХТБИ ОЕ ФПМШЛП РТЕЛТБЭБАФУС ЧУЕ ЦЙЪОЕООЩЕ РТПГЕУУЩ Ч ЛМЕФЛБИ, ОП Й, ЮФП УБНПЕ УФТБЫОПЕ, РТПЙУИПДЙФ ПВТБЪПЧБОЙЕ МШДБ Ч ФЛБОСИ ТБУФЕОЙС. мЕД ЪБОЙНБЕФ ВПМШЫЙК ПВЯЕН, ЮЕН ЧПДБ, Й НПЦЕФ ТБУЫЙТССУШ РТЙ ЪБНЕТЪБОЙЙ РПЧТЕДЙФШ Й ТБЪТХЫЙФШ ЛМЕФЛЙ ТБУФЕОЙС.

иПМПДПУФПКЛЙЕ ТБУФЕОЙС ЙНЕАФ ТБЪМЙЮОЩЕ ЪБЭЙФОЩЕ РТЙУРПУПВМЕОЙС ПФ ОЙЪЛЙИ ФЕНРЕТБФХТ. оБРТЙНЕТ, РТЙ ОБУФХРМЕОЙЙ ИПМПДПЧ Х ОЙИ РПЧЩЫБЕФУС УПДЕТЦБОЙЕ УБИБТПЧ Ч ЧБЛХПМСИ ЛМЕФПЛ. юЕН ЦЕ ЬФП НПЦЕФ РПНПЮШ ТБУФЕОЙА? чУРПНОЙН, ЮФП ЕУМЙ УМХЮБКОП ПУФБЧЙФШ ОБ НПТПЪЕ ВБОЛХ У ЧПДПК — ПОБ ЪБНЕТЪОЕФ Й МПРОЕФ, Б ЕУМЙ ЧЩОЕУФЙ ОБ НПТПЪ ВБОЛХ У ЧБТЕОШЕН — ПОБ ПУФБОЕФУС ГЕМПК. юЕН ЧЩЫЕ ЛПОГЕОФТБГЙС УПМЕК Й УБИБТПЧ Ч ЧПДЕ, ФЕН ОЙЦЕ ЕЕ ФПЮЛБ ЪБНЕТЪБОЙС. лТПНЕ ФПЗП, РТЙ ОБУФХРМЕОЙЙ ИПМПДОПЗП РЕТЙПДБ ТБУФЕОЙС ФЕТСАФ ЪОБЮЙФЕМШОХА ЮБУФШ ЧМБЗЙ — УФБОПЧЙФУС РТПУФП ОЕЮЕНХ ЪБНЕТЪБФШ. иБТБЛФЕТОП, ЮФП ИПМПДОЩК РЕТЙПД ТБУФЕОЙС РЕТЕОПУСФ Ч УПУФПСОЙЙ БОБВЙПЪБ — ЗМХВПЛПЗП ЪЙНОЕЗП РПЛПС. йНЕООП Ч ЬФП ЧТЕНС ПОЙ ПВМБДБАФ ОБЙВПМШЫЕК ИПМПДПУФПКЛПУФША Й УРПУПВОЩ РЕТЕОПУЙФШ УХТПЧЩЕ Й РТПДПМЦЙФЕМШОЩЕ УЙВЙТУЛЙЕ НПТПЪЩ ДП — 40 ( — 50) ° у.

оБЙВПМЕЕ ИПМПДПУФПКЛЙЕ ТБУФЕОЙС ФХОДТ Й ЧЩУПЛПЗПТЙК ОЙЪЛПТПУМЩ. ч ЪЙНОЕЕ ЧТЕНС ПОЙ РТСЮХФУС ПФ НПТПЪПЧ РПД ЪБЭЙФПК УОЕЦОПЗП РПЛТПЧБ. чЩУПЛЙЕ ДЕТЕЧШС ХЦЕ ОЕ НПЗХФ ЧЩЦЙФШ Ч УХТПЧПН БТЛФЙЮЕУЛПН ЛМЙНБФЕ.

1. пМЙЗПФТПЖБНЙ (ЗТЕЮ. ПМЙЗПУ — ОЕНОПЗПЮЙУМЕООЩК Й ФТПЖЕ — РЙФБОЙЕ) ОБЪЩЧБАФ ТБУФЕОЙС, РТПЙЪТБУФБАЭЙЕ ОБ ВЕДОЩИ, «ФПЭЙИ» РПЮЧБИ Й ДПЧПМШУФЧХАЭЙЕУС ОЕВПМШЫЙН ЛПМЙЮЕУФЧПН РЙФБФЕМШОЩИ ЬМЕНЕОФПЧ.

ч ХУМПЧЙСИ ъБРБДОПК уЙВЙТЙ ОБЙНЕОЕЕ РМПДПТПДОЩНЙ СЧМСАФУС РЕУЮБОЩЕ РПЮЧЩ ТЕЮОЩИ ФЕТТБУ. нЙОЕТБМШОЩЕ ЧЕЭЕУФЧБ ЙЪ ФБЛЙИ РПЮЧ МЕЗЛП ЧЩНЩЧБАФУС ДПЦДСНЙ. рПЬФПНХ ТБУФЕОЙС УПУОПЧЩИ ВПТПЧ ОБ РЕУЛБИ, Ч ФПН ЮЙУМЕ Й УБНХ УПУОХ ПВЩЛОПЧЕООХА, НПЦОП У РПМОЩН РТБЧПН УЮЙФБФШ ТБУФЕОЙСНЙ — ПМЙЗПФТПЖБНЙ.

дТХЗЙН СТЛЙН РТЙНЕТПН ПМЙЗПФТПЖПЧ СЧМСАФУС ТБУФЕОЙС ЧЕУШНБ ТБУРТПУФТБОЕООЩИ Ч ъБРБДОПК уЙВЙТЙ ЧЕТИПЧЩИ ВПМПФ — УЖБЗОПЧЩЕ НИЙ, ВБЗХМШОЙЛ, ЛБУУБОДТБ, РПДВЕМ, ЛМАЛЧБ. оБ ЧЩРХЛМЩИ ЧЕТИПЧЩИ ВПМПФБИ ЬФЙ ТБУФЕОЙС ПФПТЧБОЩ ПФ РПЮЧЩ Й ЙЪПМЙТПЧБОЩ ПФ ВПЗБФПЗП ЗТХОФПЧПЗП РЙФБОЙС ФПМУФЩН УМПЕН ФПТЖСОПК ЪБМЕЦЙ. уБН ЦЕ ЛЙУМЩК, НБМП ТБЪМПЦЙЧЫЙКУС ЧЕТИПЧПК ФПТЖ РПЮФЙ ОЕ РТЙЗПДЕО ДМС ЙИ РЙФБОЙС. рПЬФПНХ ТБУФЕОЙС ЧЕТИПЧЩИ ВПМПФ РТЙУРПУПВЙМЙУШ РПМХЮБФШ РЙФБФЕМШОЩЕ ЧЕЭЕУФЧБ ЙЪ БФНПУЖЕТОПК Й ЛПУНЙЮЕУЛПК РЩМЙ, ЛПФПТБС Ч ДПУФБФПЮОП ВПМШЫЙИ ЛПМЙЮЕУФЧБИ УЩРЕФУС ОБ РПЧЕТИОПУФШ ОБЫЕК РМБОЕФЩ. п ФБЛЙИ ТБУФЕОЙСИ ЗПЧПТСФ, ЮФП ПОЙ ЙНЕАФ ОЕ РПЮЧЕООПЕ Й ОЕ ЗТХОФПЧПЕ, Б ПУПВПЕ БФНПУЖЕТОПЕ РЙФБОЙЕ.

2. нЕЪПФТПЖЩ (ЗТЕЮ. НЕЪПУ — УТЕДОЙК Й ФТПЖЕ — РЙФБОЙС) ЛБЛ СУОП ХЦЕ ЙЪ ОБЪЧБОЙС — ХНЕТЕООП ФТЕВПЧБФЕМШОЩЕ Л РЙФБОЙА ТБУФЕОЙС. пОЙ РТПЙЪТБУФБАФ ОБ ОЕ ПЮЕОШ ВПЗБФЩИ, ОП Й ОЕ ПЮЕОШ ВЕДОЩИ РПЮЧБИ. лЕДТ, РЙИФБ, ВЕТЕЪБ, ПУЙОБ, НОПЗЙЕ ФБЕЦОЩЕ Й МХЗПЧЩЕ ФТБЧЩ ъБРБДОПК уЙВЙТЙ ПФОПУСФУС Л ЬФПК УТЕДОЕК РП РЙФБОЙА ЗТХРРЕ.

3. ьХФТПЖЩ (ЗТЕЮ. ЬХ — ОБУФПСЭЙК Й ФТПЖЕ — РЙФБОЙЕ) ТБУФХФ ОБ ВПЗБФЩИ РМПДПТПДОЩИ РПЮЧБИ Й РТЕДЯСЧМСАФ ЧЩУПЛЙЕ ФТЕВПЧБОЙС Л УЧПЕНХ РЙФБОЙА. х ОБУ ОБЙВПМЕЕ ВПЗБФЩЕ РПЮЧЩ ЖПТНЙТХАФУС Ч РПКНБИ ТЕЛ, ЗДЕ ЕЦЕЗПДОП ЧП ЧТЕНС РПМПЧПДШС ПФЛМБДЩЧБАФУС УМПЙ РМПДПТПДОПЗП ОБЙМЛБ. оЕ УМХЮБКОП ДТЕЧОЙЕ ГЙЧЙМЙЪБГЙЙ ТБЪЧЙЧБМЙУШ Ч РПКНБИ ТЕЛ — ЧУРПНОЙН еЗЙРЕФ ЙМЙ нЕЦДХТЕЮШЕ. л ЗТХРРЕ ЬХФТПЖПЧ ПФОПУСФУС НОПЗЙЕ ТБУФЕОЙС РПКНЕООЩИ МХЗПЧ: ЛПУФЕТ ВЕЪПУФЩК, РЩТЕК РПМЪХЮЙК, ЛБОБТЕЕЮОЙЛ , МЙУПИЧПУФ МХЗПЧПК, Б ФБЛЦЕ ВПМШЫЙОУФЧП УФЕРОЩИ ТБУФЕОЙК, ОБРТЙНЕТ ЛПЧЩМЙ, ТБУФХЭЙЕ ОБ УБНЩИ РМПДПТПДОЩИ РПЮЧБИ — ЮЕТОПЪЕНБИ.

тБУФЕОЙС ЙНЕАФ ТБЪОЩЕ ЧПЪНПЦОПУФЙ Л ПУЧПЕОЙА РТПУФТБОУФЧБ. цЙЪОЕООЩЕ УФТБФЕЗЙЙ ИБТБЛФЕТЙЪХАФ, ЕУМЙ НПЦОП ФБЛ ЧЩТБЪЙФШУС, «РПЧЕДЕОЙЕ» ТБУФЕОЙК Ч РТПУФТБОУФЧЕ, ЙИ УРПУПВОПУФШ ЪБИЧБФЩЧБФШ ФЕТТЙФПТЙА Й ХДЕТЦЙЧБФШ ЕЕ ЪБ УПВПК. рПОСФЙЕ ЦЙЪОЕООПК УФТБФЕЗЙЙ РТЕДМПЦЙМ ЧЩДБАЭЙКУС ТХУУЛЙК ЬЛПМПЗ-ВПФБОЙЛ мЕПОФЙК зТЙЗПТШЕЧЙЮ тБНЕОУЛЙК. пО ПЮЕОШ СТЛП Й ПУФТПХНОП УТБЧОЙЧБМ ТБЪМЙЮОЩЕ УРПУПВЩ ПУЧПЕОЙС ФЕТТЙФПТЙЙ Х ТБУФЕОЙК У РПЧЕДЕОЙЕН Й ПУПВЕООПУФСНЙ ЦЙЪОЙ ОЕЛПФПТЩИ ЫЙТПЛП ЙЪЧЕУФОЩИ ЦЙЧПФОЩИ. чУЕЗП м.з. тБНЕОУЛЙК ЧЩДЕМЙМ ФТЙ ПУОПЧОЩИ ФЙРБ ЦЙЪОЕООЩИ УФТБФЕЗЙК.

1. чЙПМЕОФЩ (УЙМПЧЙЛЙ, БЗТЕУУПТЩ) — тБНЕОУЛЙК ПВТБЪОП ОБЪЧБМ ЙИ «МШЧБНЙ» ТБУФЙФЕМШОПЗП НЙТБ. ьФП ТБУФЕОЙС, ЛПФПТЩЕ ПФМЙЮБАФУС ЧЩУПЛПК ЛПОЛХТЕОФОПК НПЭША. ьОЕТЗЙЮОП ТБЪЧЙЧБСУШ ПОЙ ЪБИЧБФЩЧБАФ ФЕТТЙФПТЙА, ЧЩФЕУОСС ДТХЗЙЕ ТБУФЕОЙС Й, ЮФП ПЮЕОШ ЧБЦОП, ДМЙФЕМШОПЕ ЧТЕНС ХДЕТЦЙЧБАФ ЬФХ ФЕТТЙФПТЙА ЪБ УПВПК, РПДБЧМСС Й ЪБЗМХЫБС УПРЕТОЙЛПЧ.

фЙРЙЮОЩНЙ МШЧБНЙ-ЧЙПМЕОФБНЙ Ч ХУМПЧЙСИ МЕУОПК ЪПОЩ ъБРБДОПК уЙВЙТЙ СЧМСАФУС ФЕНОПИЧПКОЩЕ ДЕТЕЧШС — ЛЕДТ, РЙИФБ Й ЕМШ. уПЪДБЧБС УЧПЙНЙ ЗХУФЩНЙ ЛТПОБНЙ ВПМШЫПЕ ЪБФЕОЕОЙЕ ПОЙ МЕЗЛП ЧЩФЕУОСАФ ВПМЕЕ УЧЕФПМАВЙЧЩЕ УПУОХ Й НЕМЛПМЙУФЧЕООЩЕ ДЕТЕЧШС (ВЕТЕЪХ Й ПУЙОХ) ЙЪ НЕУФ УЧПЕЗП ПВЙФБОЙС.

2. рБФЙЕОФЩ (ЧЩОПУМЙЧГЩ) — «ЧЕТВМАДЩ» — Ч ВПТШВЕ ЪБ УХЭЕУФЧПЧБОЙЕ ВЕТХФ ОЕ ЬОЕТЗЙЕК ЦЙЪОЕДЕСФЕМШОПУФЙ Й ТПУФБ, Б УЧПЕК ЧЩОПУМЙЧПУФША Л ПЮЕОШ УХТПЧЩН ХУМПЧЙСН, РПУФПСООЩН ЙМЙ ЧТЕНЕООЩН. рБФЙЕОФЩ, Ч УЙМХ УЧПЕК ЧЩОПУМЙЧПУФЙ, УХЭЕУФЧХАФ Ч ЛТБКОЕ ОЕВМБЗПРТЙСФОЩИ ХУМПЧЙСИ (МЙВП ФБН, ЗДЕ УМЙЫЛПН ЦБТЛП; МЙВП ФБН, ЗДЕ УМЙЫЛПН ИПМПДОП; МЙВП ФБН, ЗДЕ УМЙЫЛПН УХИП Й Ф.Д.), ФП ЕУФШ Ч ФБЛЙИ ХУМПЧЙСИ, ЗДЕ ДТХЗЙЕ ЧЙДЩ ЧЩЦЙФШ ОЕ НПЗХФ, Б ЪОБЮЙФ Й ОЕ НПЗХФ УПУФБЧЙФШ ЙН ЛПОЛХТЕОГЙЙ.

фЙРЙЮОЩНЙ ЧЩОПУМЙЧГБНЙ СЧМСАФУС ТБУФЕОЙС РХУФЩОШ, УПМПОЮБЛПЧ, ФХОДТ Й ЧЩУПЛПЗПТЙК. б Ч МЕУОПК ЪПОЕ ъБРБДОПК уЙВЙТЙ Л «ЧЕТВМАДБН», ЛБЛ ОЙ УФТБООП, ПФОПУСФУС ТБУФЕОЙС ЧЕТИПЧЩИ ВПМПФ: УЖБЗОПЧЩЕ НИЙ, ВБЗХМШОЙЛ, НПТПЫЛБ, ЛМАЛЧБ. пОЙ ТБУФХФ ОБ ЙУЛМАЮЙФЕМШОП ВЕДОЩИ УХВУФТБФБИ Й ДПЧПМШУФЧХАФУС ОЙЮФПЦОЩН ЛПМЙЮЕУФЧПН РЙФБФЕМШОЩИ ЧЕЭЕУФЧ, УПДЕТЦБЭЙИУС Ч БФНПУЖЕТОПК РЩМЙ.

3 . ьЛУРМЕТЕОФЩ — «ЫБЛБМЩ» ТБУФЙФЕМШОПЗП НЙТБ — ЙНЕАФ ПЮЕОШ ОЙЪЛХА ЛПОЛХТЕОФОХА НПЭШ, ОП ЪБФП, РТПДХГЙТХС ЗТПНБДОПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП УЕНСО УРПУПВОЩ ВЩУФТП ЪБИЧБФЩЧБФШ ПУЧПВПЦДБАЭХАУС ФЕТТЙФПТЙА. пДОБЛП, ПОЙ ОЕ НПЗХФ ХДЕТЦЙЧБФШ ФЕТТЙФПТЙА ЪБ УПВПК Й Ч УЛПТПН ЧТЕНЕОЙ ЧЩФЕУОСАФУС УЙМПЧЙЛБНЙ. ьФЙ ТБУФЕОЙС ЛБЛ ВЩ РПУФПСООП ЛПЮХАФ РП ОБТХЫЕООЩН ХЮБУФЛБН.

ч МЕУОПК ЪПОЕ ъБРБДОПК уЙВЙТЙ УТЕДЙ ДЕТЕЧШЕЧ УФТБФЕЗЙА ЫБЛБМБ ЙНЕЕФ, ОБРТЙНЕТ, ВЕТЕЪБ. пОБ МЕЗЛП Й ВЩУФТП ЪБУЕМСЕФ ФЕТТЙФПТЙЙ ЧЩТХВМЕООЩИ ЮЕМПЧЕЛПН ЛПТЕООЩИ ФЕНОПИЧПКОЩИ МЕУПЧ Й ПВТБЪХЕФ ФБЛ ОБЪЩЧБЕНЩЕ ЧФПТЙЮОЩЕ ВЕТЕЪПЧЩЕ МЕУБ. еУМЙ ЮЕМПЧЕЛ ОЕ ВХДЕФ УЧПЕК ИПЪСКУФЧЕООПК ДЕСФЕМШОПУФША ЧНЕЫЙЧБФШУС Ч ЕУФЕУФЧЕООЩК ИПД ЧПУУФБОПЧМЕОЙС МЕУБ, ФП УП ЧТЕНЕОЕН ВЕТЕЪБ ЧЩФЕУОЙФУС ФЕНОПИЧПКОЩНЙ ДЕТЕЧШСНЙ, Й ВЕТЕЪПЧЩЕ МЕУБ ЪБНЕОСФУС ЛПТЕООЩНЙ ФЕНОПИЧПКОЩНЙ.

йЪ ОБЫЙИ НЕУФОЩИ ФТБЧСОЙУФЩИ ТБУФЕОЙК СТЛЙН РТЙНЕТПН ЬЛУРМЕТЕОФПЧ СЧМСЕФУС ЙЧБО-ЮБК, ЛПФПТЩК РПЧУЕНЕУФОП ПВТБУФБЕФ УЧЕЦЙЕ ЗБТЙ, ЗДЕ ЕУФЕУФЧЕООБС ФТБЧСОЙУФБС ТБУФЙФЕМШОПУФШ ВЩМБ ХОЙЮФПЦЕОБ РПЦБТПН. й, ОБЛПОЕГ, ОБУФПСЭЙНЙ, РТЙЮЕН УЙМШОП ДПУБЦДБАЭЙНЙ ЮЕМПЧЕЛХ «ТБУФЕОЙСНЙ-ЫБЛБМБНЙ» СЧМСАФУС ФТХДОП ЙУЛПТЕОЙНЩЕ УПТОЩЕ ТБУФЕОЙС РПМЕК Й ПЗПТПДПЧ.

рПОСФЙЕ ЦЙЪОЕООПК ЖПТНЩ ЧРЕТЧЩЕ РТЕДМПЦЙМ ЕЭЕ Ч УЕТЕДЙОЕ XIX ЧЕЛБ ЛТХРОЩК ОЕНЕГЛЙК РХФЕЫЕУФЧЕООЙЛ Й ЕУФЕУФЧПЙУРЩФБФЕМШ бМЕЛУБОДТ ЖПО зХНВПМШДФ. йЪЧЕУФОПУФШ Й РПРХМСТОПУФШ ЬФПЗП ЮЕМПЧЕЛБ Ч УЧПЕ ЧТЕНС ДБЦЕ ЪБФНЕЧБМБ УМБЧХ ЧЕМЙЛПЗП юБТМШЪБ дБТЧЙОБ — ПУОПЧБФЕМС ЬЧПМАГЙПООПК ФЕПТЙЙ.

чП ЧТЕНС УЧПЕЗП РТПДПМЦЙФЕМШОПЗП РХФЕЫЕУФЧЙС Ч аЦОХА бНЕТЙЛХ зХНВПМШДФ ЙНЕМ ЧПЪНПЦОПУФШ РЕТЕУЕЮШ УБНЩЕ ТБЪОППВТБЪОЩЕ МБОДЫБЖФЩ Й, ЛБЛ ЮЕМПЧЕЛ ЧЕУШНБ ОБВМАДБФЕМШОЩК, ПО ПВТБФЙМ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ФП, ЮФП НОПЗЙЕ ТБУФЕОЙС ЙНЕАФ ОБУФПМШЛП ИБТБЛФЕТОЩЕ ЖПТНЩ, ЮФП ПОЙ УЧПЙН ЧОЕЫОЙН ЧЙДПН Й ТБЪНЕЭЕОЙЕН Ч РТПУФТБОУФЧЕ ЛБЛ ВЩ ПРТЕДЕМСАФ ПВМЙЛ НЕУФОПУФЙ ЙМЙ, ЛБЛ ЧЩТБЦБМУС УБН зХНВПМШДФ, ИБТБЛФЕТЙЪХАФ «ЖЙЪЙПОПНЙА» ТБУФЙФЕМШОПУФЙ УФТБОЩ. п ЮЕН ЙДЕФ ТЕЮШ?

рТЕДУФБЧШФЕ, ЮФП чБУ У ЪБЧСЪБООЩНЙ ЗМБЪБНЙ ПФЧЕЪМЙ Ч ОЕЙЪЧЕУФОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ Й ЧЩУБДЙМЙ Ч ЛБЛПК-ФП ОЕЧЕДПНПК УФТБОЕ. ъБФЕН чБН ТБЪЧСЪБМЙ ЗМБЪБ Й ДБМЙ ЧПЪНПЦОПУФШ ПУНПФТЕФШУС. лБЛ ПРТЕДЕМЙФШ, ИПФС ВЩ РТЙВМЙЪЙФЕМШОП, Ч ЛБЛПК УФТБОЕ Й Ч ЛБЛПН МБОДЫБЖФЕ чЩ ОБИПДЙФЕУШ?

еУМЙ чЩ ХЧЙДЙФЕ ЧПЛТХЗ УЕВС ЛПМАЮЙЕ ЛБЛФХУЩ, ФП ОЕФТХДОП ДПЗБДБФШУС, ЮФП чЩ ОБИПДЙФЕУШ Ч ЛБЛПК-ФП ЙЪ УФТБО гЕОФТБМШОПК бНЕТЙЛЙ. еУМЙ ЦЕ чЩ ПВОБТХЦЙФЕ БЛБГЙЙ У ЪПОФЙЛПЧЙДОЩНЙ ЛТПОБНЙ, РТПЙЪТБУФБАЭЙЕ ОБ ЪОБЮЙФЕМШОПН ХДБМЕОЙЙ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ УТЕДЙ УХИПК ФТБЧСОЙУФПК ТБУФЙФЕМШОПУФЙ, ФП, РП-ЧЙДЙНПНХ, чЩ РПРБМЙ Ч бЖТЙЛБОУЛХА УБЧБООХ. б ЕУМЙ чЩ ПЛБЦЕФЕУШ Ч ФЕОЙУФПН ФЕНОПИЧПКОПН МЕУХ, Ч ПЛТХЦЕОЙЙ ЕМЕК Й РЙИФ, ЪОБЮЙФ, чБУ Й ОЕ ЧЩЧПЪЙМЙ ЪБ РТЕДЕМЩ ФБЕЦОПК ЪПОЩ ХНЕТЕООЩИ ЫЙТПФ.

чУЕ ЬФП ЗПЧПТЙФ П ФПН, ЮФП ЖПТНЩ ПТЗБОЙЪНПЧ ПЮЕОШ УЙМШОП ЪБЧЙУСФ ПФ ХУМПЧЙК УТЕДЩ, Ч ЛПФПТПК ПОЙ ПВЙФБАФ, Б ЪОБЮЙФ, Й ПФТБЦБАФ, ЛБЛ Ч ЪЕТЛБМЕ, ЬФЙ ХУМПЧЙС. тБУУНПФТЙН ОЕУЛПМШЛП ЛПОЛТЕФОЩИ РТЙНЕТПЧ.

еУМЙ ЗПЧПТЙФШ П ТБУФЕОЙСИ, ФП ПДОХ ЦЙЪОЕООХА ЖПТНХ ЙНЕАФ, ОБРТЙНЕТ, БНЕТЙЛБОУЛЙЕ ЛБЛФХУЩ Й БЖТЙЛБОУЛЙЕ НПМПЮБЙ (ТЙУ. ), ПВЙФБАЭЙЕ Ч ЪБУХЫМЙЧЩИ ХУМПЧЙСИ Й УРПУПВОЩЕ ОБЛБРМЙЧБФШ ЪБРБУЩ ЧМБЗЙ Ч УПЮОЩИ Й ФПМУФЩИ УФЕВМСИ. мЙУФШС ЦЕ Х ФБЛЙИ ТБУФЕОЙК РТЕЧТБФЙМЙУШ Ч ЛПМАЮЛЙ, ЮФПВЩ ХНЕОШЫЙФШ ЙУРБТЕОЙЕ ДТБЗПГЕООПК ЧМБЗЙ. лБЛ ЧЙДОП ЙЪ ТЙУХОЛБ, ЛБЛФХУЩ Й НПМПЮБЙ ПФМЙЮЙФШ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ Ч ОЕГЧЕФХЭЕН УПУФПСОЙЙ РТБЛФЙЮЕУЛЙ ОЕЧПЪНПЦОП, ОБУФПМШЛП ПОЙ ДТХЗ ОБ ДТХЗБ РПИПЦЙ.

пДОХ Й ФХ ЦЕ ЦЙЪОЕООХА ЖПТНХ ЙНЕАФ Й ТБУФЕОЙС У РМБЧБАЭЙНЙ ОБ РПЧЕТИОПУФЙ ЧПДЩ ЫЙТПЛЙНЙ ВМАДГЕЧЙДОЩНЙ МЙУФШСНЙ — ТБЪОППВТБЪОЩЕ ЛХЧЫЙОЛЙ Й ЛХВЩЫЛЙ. рПДПВОЩИ РТЙНЕТПЧ НПЦОП РТЙЧЕУФЙ ЧЕМЙЛПЕ НОПЦЕУФЧП.

лБЛЙЕ ЧБЦОЩЕ ЧЩЧПДЩ НПЦОП УДЕМБФШ ЙЪ ЬФЙИ РТЙНЕТПЧ? чП-РЕТЧЩИ, УТЕДБ ЛБЛ ВЩ ОБЧСЪЩЧБЕФ ПТЗБОЙЪНХ ОБЙВПМЕЕ РПДИПДСЭХА, ПРФЙНБМШОХА ЖПТНХ ФЕМБ. чП-ЧФПТЩИ, ПТЗБОЙЪНЩ, ПВЙФБАЭЙЕ Ч УИПДОЩИ ХУМПЧЙСИ УТЕДЩ, ЛБЛ РТБЧЙМП, ЙНЕАФ Й УИПДОЩЕ ЖПТНЩ. й, Ч-ФТЕФШЙИ, ПДОХ Й ФХ ЦЕ ЦЙЪОЕООХА ЖПТНХ НПЗХФ ЙНЕФШ ПТЗБОЙЪНЩ ДБМЕЛП ОЕ ТПДУФЧЕООЩЕ НЕЦДХ УПВПК, ФБЛЙЕ ЛБЛ НПМПЮБЙ Й ЛБЛФХУЩ.

лТПНЕ ФПЗП, ПТЗБОЙЪНЩ НПЗХФ НЕОСФШ ЦЙЪОЕООЩЕ ЖПТНЩ Ч РТПГЕУУЕ ЙОДЙЧЙДХБМШОПЗП ТБЪЧЙФЙС. пУПВЕООП СТЛП ЬФП РТПСЧМСЕФУС Х ОБУЕЛПНЩИ У РПМОЩН РТЕЧТБЭЕОЙЕН. фБЛ, ЧЩМХРЙЧЫБСУС ЙЪ СКГБ ЮЕТЧЕПВТБЪОБС МЙЮЙОЛБ ЦХЛБ УП ЧТЕНЕОЕН РТЕЧТБФЙФУС Ч ЛХЛПМЛХ, Б ЙЪ ЛХЛПМЛЙ, Ч УЧПА ПЮЕТЕДШ, ЧЩКДЕФ ЦХЛ. фБЛЙЕ РТЕЧТБЭЕОЙС Ч ВЙПМПЗЙЙ ОБЪЩЧБАФ НЕФБНПТЖПЪБНЙ .

СКГП ® МЙЮЙОЛБ ® ЛХЛПМЛБ ® ЦХЛ

фБЛЙЕ ЦЕ, ЛБЛ Х ОБУЕЛПНЩИ, НЕФБНПТЖПЪЩ ОБВМАДБАФУС Й Х ТБУФЕОЙК.

фБЛ, ОБРТЙНЕТ, УПУОБ МЕУОБС (Pinus sylvestris) , РТПТБУФБС Ч НПИПЧПК ДЕТОЙОЕ РП УФТХЛФХТОПК ТПМЙ РПДПВОБ НЫЙОЕ Й ЦЙЧПФОЩЕ ОЕ ТЕБЗЙТХАФ ОБ ОЕЕ ЛБЛ ОБ ДЕТЕЧП, ДПУФЙЗБС ЛХУФБТОЙЛПЧПЗП СТХУБ — УПУОБ УФБОПЧЙФУС «ФЙРЙЮОЩН ЛХУФБТОЙЛПН», У ИБТБЛФЕТОЩН ОБВПТПН ЦЙЧПФОЩИ — ФБНОПВЙПОФПЧ (ПВЙФБФЕМЕК ЛХУФБТОЙЛПЧПЗП ЗПТЙЪПОФБ), ЪБФЕН, РП НЕТЕ ТПУФБ Й ТБЪЧЙФЙС, ПОБ ЧЩИПДЙФ Ч ОЙЦОЙК Й ЧЕТИОЙК ДЕОДТПВЙК Й ФПМШЛП ЪДЕУШ РТЕЧТБЭБЕФУС Ч «ОБУФПСЭЕЕ ДЕТЕЧП». рТЙ ЬФПН ЛБЦДЩК ТБЪ НЕОСЕФУС ЖПТНБ УПУОЩ Й ДБЦЕ ЕЕ ЬЛПМПЗЙЮЕУЛЙЕ УЧПКУФЧБ.

чУЕ ТБУУНПФТЕООЩЕ РТЙНЕТЩ РПЪЧПМСАФ УДЕМБФШ ЧЩЧПД, ЮФП ПТЗБОЙЪНЩ ПВЯЕДЙОСАФУС Ч ЦЙЪОЕООЩЕ ЖПТНЩ ОБ ПЮЕОШ РТПУФПК ПУОПЧЕ — РП УИПДУФЧХ ЙИ ЧОЕЫОЕЗП ЧЙДБ.

йФБЛ, ЛБЛЙН ПВТБЪПН ЧЩДЕМСАФУС ЦЙЪОЕООЩЕ ЖПТНЩ УПЧЕТЫЕООП РПОСФОП, ПДОБЛП ЧРПМОЕ ТЕЪПООП УРТПУЙФШ — ДМС ЮЕЗП ЧУЕ ЬФП ОХЦОП Й ЮФП ЬФП ДБЕФ. чЕДШ НЩ РТЙЧЩЛМЙ УЮЙФБФШ, ЮФП ЧОЕЫОЙК ЧЙД — ЬФП ОЕЮФП РПЧЕТИОПУФОПЕ, ОЕ ЪБУМХЦЙЧБАЭЕЕ ЧОЙНБОЙС, ОБНОПЗП ЧБЦОЕЕ ЧОХФТЕООЕЕ УПДЕТЦБОЙЕ СЧМЕОЙС. чУЕ ЬФП ОБЫМП ХФЧЕТЦДЕОЙЕ Ч РПЗПЧПТЛБИ: «ЧОЕЫОПУФШ ВЩЧБЕФ ПВНБОЮЙЧБ» ЙМЙ «РП ПДЕЦЛЕ ЧУФТЕЮБАФ, Б РТПЧПЦБАФ РП ХНХ».

пДОБЛП, ОБУФПМШЛП МЙ РПЧЕТИОПУФОЩ Й ПВНБОЮЙЧЩ ЧОЕЫОПУФШ Й ПДЕЦЛБ. чЕДШ Ч ФХОДТЕ ОЕ УФБОЕЫШ ТБЪЗХМЙЧБФШ Ч ЫПТФБИ, Б Ч ФТПРЙЛБИ ОЙЛПНХ ОЕ РТЙДЕФ Ч ЗПМПЧХ ОБДЕФШ ОБ УЕВС ФХМХР. жПТНБ Й ЧОЕЫОЙК ЧЙД ОЙЮЕЗП ОЕ ЪОБЮБФ ФПМШЛП ДМС ЮЕМПЧЕЛБ НБМП ОБВМАДБФЕМШОПЗП. оБВМАДБФЕМШОЩК ЦЕ ЮЕМПЧЕЛ НПЦЕФ ЙЪЧМЕЮШ ЙЪ ЧОЕЫОЕЗП ЧЙДБ МАВПЗП ПВЯЕЛФБ НБУУХ РПМЕЪОПК ЙОЖПТНБГЙЙ Й, РТЕЦДЕ ЧУЕЗП, ПВ ХУМПЧЙСИ, ЛПФПТЩЕ ОБ ЬФПФ ПВЯЕЛФ ЧМЙСМЙ. ьЛПМПЗ Ч ЬФПН ПФОПЫЕОЙЙ ОЕТЕДЛП ОБРПНЙОБЕФ ЪОБНЕОЙФПЗП ДЕФЕЛФЙЧБ — ыЕТМПЛБ иПМНУБ, ЛПФПТЩК РП НБМП ЪБНЕФОЩН ЫФТЙИБН ПДЕЦДЩ Й ЧОЕЫОПУФЙ ЮЕМПЧЕЛБ, НПЗ УПУФБЧЙФШ ЛБТФЙОХ ПВУФПСФЕМШУФЧ ЕЗП ЦЙЪОЙ. тБУЫЙЖТПЧЩЧБФШ УЧПКУФЧБ УТЕДЩ РП ЧОЕЫОЕНХ ЧЙДХ ПТЗБОЙЪНПЧ — ФБЛБС ЦЕ ЙОФЕТЕУОБС Й ХЧМЕЛБФЕМШОБС ЪБДБЮБ.

дЕКУФЧЙФЕМШОП, МАВБС ЖПТНБ ОЕУЕФ ОБ УЕВЕ ПФРЕЮБФПЛ ЧПЪДЕКУФЧЙС УТЕДЩ, УППФЧЕФУФЧХЕФ ЕК, ПФТБЦБЕФ ЛБЛЙЕ-ФП ЕЕ ПУПВЕООПУФЙ. ъОБЮЙФ, ЦЙЪОЕООЩЕ ЖПТНЩ ПТЗБОЙЪНПЧ СЧМСАФУС ЙОДЙЛБФПТБНЙ (ХЛБЪБФЕМСНЙ) ХУМПЧЙК УТЕДЩ, Ч ЛПФПТПК ПОЙ УЖПТНЙТПЧБМЙУШ. й РП ЧОЕЫОЕНХ ЧЙДХ ПТЗБОЙЪНПЧ, РП ЙИ ЖПТНБН НПЦОП ПГЕОЙЧБФШ УЧПКУФЧБ УТЕДЩ. фБЛ, ХЧЙДЕЧ ТБУФЕОЙЕ У ФПМУФЩН, НСУЙУФЩН УФЕВМЕН Й РТЕЧТБФЙЧЫЙНЙУС Ч ЛПМАЮЛЙ МЙУФШСНЙ, НЩ НПЦЕН У РПМОПК ХЧЕТЕООПУФША ЪБЛМАЮЙФШ, ЮФП ПОП ТБУФЕФ ЗДЕ-ОЙВХДШ Ч ЪБУХЫМЙЧЩИ ХУМПЧЙСИ, УЛПТЕЕ ЧУЕЗП Ч РХУФЩОЕ, Й УПЧЕТЫЕООП ОЕ ЧБЦОП — ЛБЛФХУ ЬФП ЙМЙ НПМПЮБК.

цЙЪОЕООЩЕ ЖПТНЩ ТБУФЕОЙК НПЦОП ЛМБУУЙЖЙГЙТПЧБФШ РП УБНЩН ТБЪОЩН НПТЖПМПЗЙЮЕУЛЙН (ЖЙЪЙПОПНЙЮЕУЛЙН) РТЙЪОБЛБН. рПЬФПНХ ОЕ ХДЙЧЙФЕМШОП, ЮФП УХЭЕУФЧХЕФ ВПМШЫПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ЛМБУУЙЖЙЛБГЙК ЦЙЪОЕООЩИ ЖПТН. ч ЛБЮЕУФЧЕ РТЙНЕТБ НЩ РТЙЧЕДЕН, РПЦБМХК, ОБЙВПМЕЕ ЙЪЧЕУФОХА ЛМБУУЙЖЙЛБГЙА ЦЙЪОЕООЩИ ЖПТН ТБУФЕОЙК, РТЕДМПЦЕООХА Ч 1905 З. ДБФУЛЙН ВПФБОЙЛПН л. тБХОЛЙЕТПН.

ч ПУОПЧХ УЧПЕК ЛМБУУЙЖЙЛБГЙЙ тБХОЛЙЕТ РПМПЦЙМ ПДЙО ЕДЙОУФЧЕООЩК, ОП ЬЛПМПЗЙЮЕУЛЙ ЪОБЮЙНЩК РТЙЪОБЛ, — ЧЩУПФХ ЪБМЕЗБОЙС РПЮЕЛ ЧПЪПВОПЧМЕОЙС ОБД РПЧЕТИОПУФША УХВУФТБФБ. ьФПФ РТЙЪОБЛ ПЛБЪБМУС ХДБЮОЩН Й ЮТЕЪЧЩЮБКОП ЧБЦОЩН У РТЙУРПУПВЙФЕМШОПК ФПЮЛЙ ЪТЕОЙС. оБ ЕЗП ПУОПЧЕ тБХОЛЙЕТ ЧЩДЕМЙМ РСФШ ЛТХРОЩИ ЗТХРР ЦЙЪОЕООЩИ ЖПТН ТБУФЕОЙК.

| х ЖБОЕТПЖЙФПЧ (ЗТЕЮ. ЖБОЕТПУ — ПФЛТЩФЩК) РПЮЛЙ ТБУРПМПЦЕОЩ ДПУФБФПЮОП ЧЩУПЛП ОБД РПЧЕТИОПУФША Й Ч МХЮЫЕН УМХЮБЕ ЪБЭЙЭЕОЩ РПЮЕЮОЩНЙ ЮЕЫХСНЙ. л ЬФПК ЗТХРРЕ ПФОПУСФ ДЕТЕЧШС Й ЛХУФБТОЙЛЙ. |

| х ИБНЕЖЙФПЧ (ЗТЕЮ. ИБНЕ — ОЙЪЛЙК) РПЮЛЙ ТБУРПМБЗБАФУС ОБ ОЕЪОБЮЙФЕМШОПК ЧЩУПФЕ (20-30УН) ОБД РПЧЕТИОПУФША. фБЛЙЕ РПЮЛЙ Х ТБУФЕОЙК ХНЕТЕООЩИ ЫЙТПФ Ч ЪЙНОЕЕ ЧТЕНС НПЗХФ ВЩФШ РТЙЛТЩФЩ УОЕЗПН, ЮФП УПЪДБЕФ ЙН ДПРПМОЙФЕМШОХА ЪБЭЙФХ ПФ УЙМШОЩИ НПТПЪПЧ Й ЧЕФТБ. ч ЬФХ ЗТХРРХ ЧИПДСФ ЛХУФБТОЙЮЛЙ, РПМХЛХУФБТОЙЛЙ, УФЕМАЭЙЕУС ТБУФЕОЙС, ТБУФЕОЙС-РПДХЫЛЙ. |

| зЕНЙЛТЙРФЙЖЙФБНЙ (ЗТЕЮ. ЗЕНЙ — РПМХ; ЛТЙРФПУ — УЛТЩФЩК) ОБЪЩЧБАФ ТБУФЕОЙС Х ЛПФПТЩИ РПЮЛЙ ЧПЪПВОПЧМЕОЙС ОБИПДСФУС ОБ ХТПЧОЕ УХВУФТБФБ (ДЕТОПЧЙООЩЕ, ТПЪЕФПЮОЩЕ Й ДТ. ЖПТНЩ ФТБЧСОЙУФЩИ ТБУФЕОЙК). лБЛ РТБЧЙМП, ПОЙ ТБУРПМБЗБАФУС Ч ПРБДЕ, РПДУФЙМЛЕ ЙМЙ ТБУФЙФЕМШОПН ЧПКМПЛЕ Й Ч ЕЭЕ ВПМШЫЕК УФЕРЕОЙ ЪБЭЙЭЕОЩ, РП УТБЧОЕОЙА У РТЕДЩДХЭЕК ЗТХРРПК. |

| зЕПЖЙФЩ (ЗТЕЮ. ЗЕП — ЪЕНМС) ТБЪНЕЭБАФ РПЮЛЙ ЧПЪПВОПЧМЕОЙС Ч РПЮЧЕ ЙМЙ ДТХЗПН ФЧЕТДПН УХВУФТБФЕ ОБ ОЕЛПФПТПК ЗМХВЙОЕ (ЛПТОЕЧЙЭОЩЕ, ЛМХВОЕЧЩЕ, МХЛПЧЙЮОЩЕ ТБУФЕОЙС). рПОСФОП, ЮФП Ч РПДПВОПК УЙФХБГЙЙ РПЮЛЙ Ч ОБЙВПМШЫЕК УФЕРЕОЙ ЪБЭЙЭЕОЩ ПФ ЬЛУФТЕНБМШОЩИ ЧПЪДЕКУФЧЙК ПЛТХЦБАЭЕК УТЕДЩ, ЪБ ЙУЛМАЮЕОЙЕН УМХЮБЕЧ У ОЕЗМХВПЛП ЪБМЕЗБАЭЕК ЧЕЮОПК НЕТЪМПФПК. |

| зЙДТПЖЙФБНЙ УППФЧЕФУФЧЕООП ОБЪЩЧБАФ ТБУФЕОЙС, Х ЛПФПТЩИ РПЮЛЙ ЧПЪПВОПЧМЕОЙС ТБЪНЕЭБАФУС Ч ЧПДЕ. |

| й, ОБЛПОЕГ, ПУПВХА ЗТХРРХ ФЕТПЖЙФПЧ (ЗТЕЮ. ФЕТПУ — МЕФП) УПУФБЧМСАФ ПДОПМЕФОЙЕ ТБУФЕОЙС, ЧЕЗЕФБФЙЧОЩЕ ЮБУФЙ ЛПФПТЩИ ПФНЙТБАФ Л ЛПОГХ ЧЕЗЕФБГЙПООПЗП УЕЪПОБ, Б ЪЙНХАЭЙЕ РПЮЛЙ ЧППВЭЕ ОЕ ПВТБЪХАФУС. |

ьЛПМПЗП-ЗЕПЗТБЖЙЮЕУЛХА ЪОБЮЙНПУФШ УЙУФЕНЩ тБХОЛЙЕТБ ХВЕДЙФЕМШОП ДЕНПОУФТЙТХАФ ФБЛ ОБЪЩЧБЕНЩЕ УРЕЛФТЩ ЦЙЪОЕООЩИ ЖПТН, УПУФБЧМЕООЩЕ ДМС ТБЪМЙЮОЩИ ТЕЗЙПОПЧ ъЕНОПЗП ЫБТБ (фБВМЙГБ 1).

фБВМЙГБ N. уРЕЛФТЩ ЦЙЪОЕООЩИ ЖПТН ТБУФЙФЕМШОПУФЙ Ч ТБЪОЩИ ЪПОБИ ъЕНОПЗП ЫБТБ.

Источник