- Как учиться эффективнее: гид по формам обучения

- Почему формы обучения важны

- Обучение в сообществе

- Иммерсивное обучение

- Обучение на рабочем месте

- Менторинг и коучинг

- Системы форм организации обучения

- 10.1. Формы организации обучения. Функции систем форм организации обучения

- 10.2. Подходы к классификации форм организации обучения

- Лекция 5. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Понятие формы обучения

- Предварительный просмотр:

- Становление и совершенствование форм обучения

Как учиться эффективнее: гид по формам обучения

Об эксперте: Рената Гизатуллина — основатель и куратор программ LLLab. Lifelong Learning Lab — это школа и коммьюнити для специалистов в образовании, исследующая новые методики в обучении. Школа фокусируется на том, чтобы сделать обучение качественнее и эффективнее и для отдельных людей, и для компаний.

Почему формы обучения важны

Раньше люди получали одно образование и осваивали одну профессию на всю жизнь. Но мир и рынок труда стали сложнее: после получения классического образования люди все чаще меняют профессию и квалификацию, либо же развивают новые навыки на том же карьерном пути. Приходится учиться в течение всей жизни — этот процесс называют lifelong learning.

При таком подходе учащийся становится продюсером своего образования: ставит цели, определяет нужный результат, выбирает формы, форматы и программы. Например, решает: пойти на тренинг по коммуникации или попросить старшего коллегу рассказать, как общаться с клиентами. От того, какую форму обучения выберет учащийся, зависят его результаты.

Глобально все обучение бывает:

- формальным — изучение теории;

- социальным — обучение через взаимодействие с другими людьми;

- практико-ориентированным — через действие или решение новых задач.

Новые и самые интересные формы обучения комбинируют их или больше основаны на практике и взаимодействии. Именно о них мы и поговорим.

Обучение в сообществе

Обучение в сообществе — это когда мы учимся в профессиональных группах или клубах по интересам вместе с другими людьми. Именно в сообществах собираются люди с горящими глазами и желанием разговаривать о любимом деле. Там обмениваются книгами, кейсами, статьями, помогают и поддерживают друг друга. Например, в сообществах LLLab и «Списать не получится» объединяются все, кто связан с образованием.

Но если сообщество не сосредоточено на обучении, то на увлекательных разговорах все может и закончится.

Чтобы учиться в сообществе, можно организовать встречи с фасилитатором. Это человек, который управляет дискуссией и помогает участникам группы достичь своих целей. Или изначально поставить цель встречи и запланировать обучение. Для этого можно использовать экспериментальную анкету для сообществ LLLab pro.

Вот несколько вариантов обучения в сообществе.

- Мастермайнд группы. Это групповые встречи близких по духу людей, которые регулярно поддерживают друг друга и помогают с личными и профессиональными проблемами.

Обычно в такой группе от трех до пяти человек — так всем будет комфортно активно работать. Участники группы договариваются о периодичности встреч — от одного до четырех раз в месяц. На каждой встрече выбирают тему и по очереди включаются в ее обсуждение. Например, сложный кейс на работе у одного из участников или общий вопрос для всех. Встреча заканчивается четким планом действий, который составляют на основе обсуждений.

- Нетворкинг на конференциях или митапах. Нетворкинг — умение заводить полезные знакомства.

Хорошая возможность найти новые контакты — общаться с людьми на больших встречах и в профессиональных сообществах.

- Выездные кампусы и летние школы. Такие мероприятия дают не только краткосрочное взаимодействие, но и совместный опыт.

Это можно сравнить с детским лагерем, откуда все возвращались повзрослевшими, с новыми друзьями и новым опытом. Это работает и в кампусах для взрослых — они помогают создать прочные связи между людьми.

Коуч и модератор мастермайнд групп Random Coffee Наталья Ядренцева — об обучении в сообществе:

«По нашему опыту, мастермайнды хорошо работают в сообществах, где участники сталкиваются с вызовами, с которыми сложно справиться в одиночку. Например, масштабирование бизнеса или запуск своего проекта.

В группе все внимание сосредоточено на помощи друг другу. Встречи посвящены историям каждого, успехам на пути к своим целям и возникающим сложностям. Группа помогает с креативными идеями и принятием решений. Это гарантирует продуктивное пространство, где каждый получает обратную связь от людей с похожим опытом.

Участие в мастермайнде учит:

- слышать и слушать других;

- доверять окружающим и процессу;

- разбивать большие задачи на маленькие шаги;

- брать ответственность за реализацию поставленных целей;

- помогать другим;

- развивает креативное мышление и способность видеть ситуацию с разных сторон.

Но самое главное — в групповом процессе каждый видит, что он ценен и важен группе, без него она будет не такой.

Чтобы организовать мастермайнд, посмотрите на свое сообщество свежим взглядом, и ответьте на вопрос: «Где взаимодействие проседает, какие новые связи должны образоваться, чтобы мы стали сильнее?»

Иммерсивное обучение

Иммерсивное обучение — это обучение через полное погружение в среду, в которой студенту предстоит работать и жить. Примером может служить университет Minerva, чьи студенты с одногруппниками едут в другую страну и выполняют местные проекты в течение полугода.

«Конечно, если строить онлайн-обучение по принципу «смотрим видео и пишем в тетрадку» — ничего не будет работать. Главное — построить учебную программу так, чтобы студенты были мотивированы на учебу: не записывать за преподавателем, а узнавать новое каждый день», — Бен Нельсон, основатель и руководитель интердисциплинарной программы Minerva.

Преимущество иммерсивного обучения — в интерактивности и активной позиции учащегося. Из наблюдателя студент становится действующим лицом образовательного процесса, получает моментальную обратную связь и индивидуальный обучающий опыт.

Потенциал иммерсивного обучения — в VR технологиях, особенно для нестандартных ситуаций, которые сложно и дорого воссоздать. Например, авиакомпании используют VR тренажеры, чтобы научить экипаж действовать в чрезвычайных ситуациях или изучить особенности конструкций разных типов самолетов. А в школах — чтобы «перемещаться» по разным странам.

Иммерсивное обучение часто используют в корпоративных образовательных программах.

О том, как это работает в «Ростелекоме», рассказала директор по развитию персонала Екатерина Барабанова:

«Не все могут организовать учебный опыт через проживание в технологических столицах мира, как в Minerva, но элементы иммерсивного обучения можно внедрить в каждую образовательную программу.

Например, в обучении SMM-менеджеров, занимающихся продвижением компании в соцсетях, иммерсивной будет среда социальных сетей. Когда мы обучали сммщиков, то выбирали настоящие жалобы клиентов и курьезные ответы техподдержки, а преподавателей просили так реагировать на контент в соцсетях, как обычно реагируют пользователи.

Весь курс проходил в соцсети, а задания повторяли типичные ситуации из практики специалистов. Учащиеся делали посты в соцсетях и отвечали на комментарии в закрытой группе курса.

При этом среда должна быть достаточно безопасной, чтобы учащийся не боялся пробовать новое. Например, на тренинги для команды по продажам в роли клиентов часто приходят экс топ-менеджеры компаний-заказчиков. Они могут воссоздать опыт общения и продажи проекта реальному клиенту».

Обучение на рабочем месте

Представьте, что у вас появилась новая задача в рабочем процессе, которую вы пока не знаете, как выполнить. Например, необходимо в первый раз составить бюджет отдела на год. Скорее всего, в такой ситуации вы посмотрите, как это делают коллеги, попросите несколько советов и сделаете сами, а потом попросите обратную связь у руководителя. Это и есть обучение на рабочем месте — workplace learning.

Обучение на рабочем месте отличается бесшовностью — сложно разделить личную жизнь, рабочие задачи и саморазвитие. При этом здесь остается целеполагание и рефлексия — измерение прогресса обучения.

Методики обучения на рабочем месте можно изучить на сайте Центра обучения на рабочем месте в Сингапуре. Вот некоторые из них:

- Бадди-система — старший товарищ сопровождает новичка, пока тот адаптируется в компании. Он помогает погрузиться во внутрикорпоративные процессы и знакомит коллегу с коллективом.

- Наблюдение за коллегами — например, можно слушать совещания других руководителей, чтобы определить и перенять успешные стратегии.

- Направленная рефлексия — вопросы к себе и собственному развитию.

Менторинг и коучинг

Менторинг — это наименее формальный вид наставничества, когда опытный человек передает свои знания, опыт и навыки менее опытному. Менторинг основан на партнерской позиции и добровольной работе. Например, чтобы привлечь инвестора, основатели стартапа приходят к ментору. Он помогает обосновать идею цифрами и составить план развития компании, делится контактами знакомых инвесторов.

Вот основные составляющие отношений между ментором, опытным наставником и его подопечным — менти:

- добровольный стиль работы;

- ментор старается выслушать и вникнуть в суть запроса или помочь сформулировать запрос менти;

- ментор поощряет самостоятельность;

- у ментора не всегда есть готовые ответы на все вопросы;

- менти принимает ответственность за собственное развитие и на равных управляет процессом.

Этапы наставничества могут меняться в зависимости от договоренностей менторской пары. Вот три основных:

- Установочная встреча — ментор и подопечный определяют цели развития, согласуют план активностей, определяют принципы работы.

- Развивающие активности — проходят встречи один-четыре раза в месяц, на которых разбирается запрос менти, его кейс или вопрос. На этом этапе ментор делится своим опытом, дает обратную связь, направляет и поддерживает, а менти составляет план дальнейших действий.

- Подведение итогов — финальная встреча, на которой ментор и менти обсуждают прогресс в обучении и дают друг другу обратную связь.

Коучинг похож на менторинг, но у коуча больше навыков в ведении подопечного вопросами. Он может не быть специалистом в области запроса, например, помогать менеджеру развиваться как руководителю без опыта в управлении. При этом коучи умеют задавать вопросы и управлять процессом — это помогает клиенту самому найти ответы и ресурсы, чтобы решить свои проблемы.

Источник

Системы форм организации обучения

10.1. Формы организации обучения. Функции систем форм организации обучения

Форма организации обучения – это

- способ реализации педагогического процесса, осуществляемого образовательными учреждениями (школами, колледжами, университетами др.) в системе формального образования, который имеет организованный и иерархически структурированный контекст и четко определенные временные границы;

- вариативная, и в то же время относительно устойчивая структура взаимодействия участников процесса обучения, характеризующаяся составом участников, временем, порядком, местом взаимодействия, оказывающая влияние на ход и результат учебного процесса;

- «ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена процесса обучения» (В.В. Краевский, А.В. Хуторской [2, С.250]).

В системе формального образования эффективная реализация образовательного процесса обеспечивается не отдельными формами организации обучения, а их продуманной, взаимосвязанной системой, которая выполняет следующие функции (В. А. Ситаров, [2]):

В педагогической литературе наряду с термином «форма организации обучения» также широко употребляется термин «форма обучения». В отличие от форм организации обучения, структурирующих жизненный цикл обучения в системе формального образования, форма обучения представляет собой способ реализации процесса обучения, осуществляемого индивидом в рамках неформального и информального образования (самообразование и самообучение ).

10.2. Подходы к классификации форм организации обучения

В теории и практике образования накоплен значительный массив разнообразных форм обучения, что вызвало необходимость их классификации.

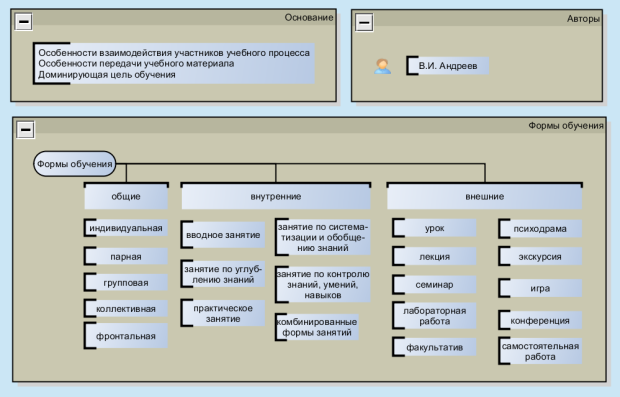

В. И. Андреев ( рис. 10.2) выделил три категории форм организации обучения, которые отражают специфику взаимодействия участников педагогического процесса (общие формы), особенности передачи учебного материала (внешние формы) и доминирующие образовательные цели (внутренние формы).

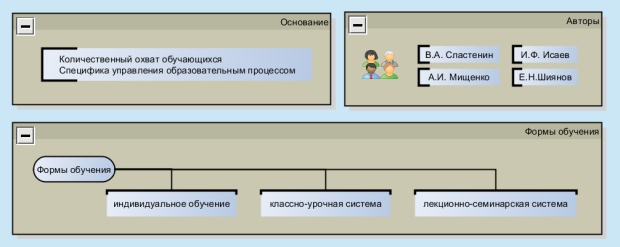

В основу классификации форм организации обучения, предложенной авторским коллективом под руководством В.А. Сластенина, положены два критерия: количество обучающихся и специфика управления образовательным процессом ( рис. 10.3).

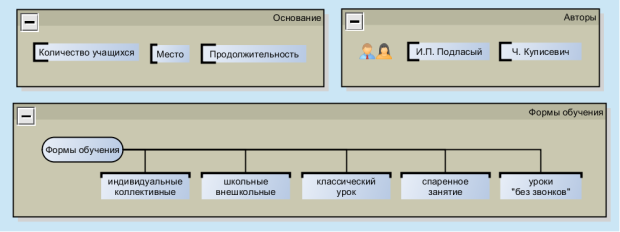

Основанием классификации форм организации обучения Ч. Куписевича и И.П. Подласого являются: количество обучающихся, место и продолжительность обучения ( рис. 10.4).

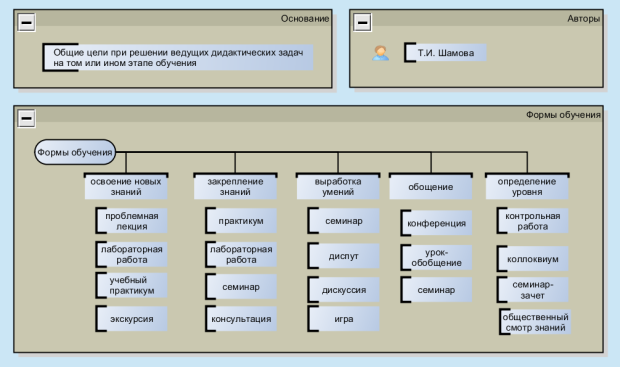

Интересна классификация внутренних форм организации обучения Т.И. Шамовой, представленная на рис. 10.5.

В основу классификации внешних форм организации обучения А. В. Хуторского, показанной на рис. 10.6 , положены различия в коммуникативном взаимодействии основных субъектов образовательного процесса.

На рис. 10.7 представлены сравнительные характеристики эффективности использования индивидуальной, групповой и фронтальной форм организации обучения.

Источник

Лекция 5. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Понятие формы обучения

5.2. Становление и совершенствование форм обучения

5.3. Формы организации учебного процесса

5.4. Виды обучения

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| 5.1._ponyatie_formy_obucheniya.docx | 17.97 КБ |

| 5.2._stanovlenie_i_sovershenstvovanie_form_obucheniya.docx | 24.21 КБ |

| 5.3._formy_organizacii_uchebnogo_processa.docx | 25.83 КБ |

| 5.4._vidy_obucheniya.docx | 18.28 КБ |

Предварительный просмотр:

Понятие формы обучения

Деятельность учащихся по усвоению содержания образования осуществляется в различных формах.

Латинское слово forma означает внешнее очертание, наружный вид, структура чего-либо. По отношению к обучению понятие «форма» употребляется в двух значениях: форма обучения и форма организации обучения.

Форма обучения как дидактическая категория означает внешнюю сторону организации учебного процесса. Она зависит от целей, содержания, методов и средств обучения, материальных условий, состава участников образовательного процесса и других его элементов.

Существуют различные формы обучения, которые подразделяются по количеству обучающихся, времени и месту обучения, порядку его осуществления. Выделяют индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, парные, аудиторные и внеаудиторные, классные и внеклассные, школьные и внешкольные формы обучения. Такая классификация не является строго научной, но позволяет несколько упорядочить разнообразие форм обучения.

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие преподавателя с одним учеником.

В групповых формах обучения учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах.

Фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя сразу со всеми учащимися в едином темпе и с общими задачами.

Коллективная форма обучения отличается от фронтальной тем, что учащиеся рассматриваются как целостный коллектив со своими особенностями взаимодействия.

При парном обучении основное взаимодействие происходит между двумя учениками.

Такие формы обучения, как аудиторные и внеаудиторные, классные и внеклассные, школьные и внешкольные, связаны с местом проведения занятий.

Рассмотрим теперь, какой смысл вкладывается в понятие «форма организации обучения», или «организационная форма обучения». Эти понятия рассматриваются как синонимы.

Форма организации обучения – это конструкция отдельного звена процесса обучения, определенный вид занятий (урок, лекция, семинар, экскурсия, факультативное занятие, экзамен и т.д.).

Классификация форм организации обучения проводится учеными по разным основаниям. Например, в основе классификации В.И. Андреева лежит структурное взаимодействие элементов по доминирующей цели обучения. Автор выделяет следующие формы организации обучения: вводное занятие; занятие по углублению знаний; практическое занятие; занятие по систематизации и обобщению знаний; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные формы занятий [1] .

В.А. Онищук подразделяет формы организации обучения по дидактическим целям на теоретические, практические, трудовые, комбинированные [2] .

А.В. Хуторской выделяет три группы форм организации обучения: индивидуальные, коллективно-групповые и индивидуально-коллективные занятия.

К индивидуальным занятиям относятся репетиторство, тьюторство, менторство, гувернерство, семейное обучение, самообучение.

Коллективно-групповые занятия включают уроки, лекции, семинары, конференций, олимпиады, экскурсии, деловые игры.

Индивидуально-коллективные занятия – это погружения, творческие недели, научные недели, проекты [3] .

[1] Андреев В.А. Педагогика: Учебный курс. 2-е изд. Казань, 2000. С. 307.

[2] Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Под ред. В.А. Онищука. Киев, 1987. С. 241.

[3] Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник. СПб., 2001. С. 299.

Предварительный просмотр:

Становление и совершенствование форм обучения

Формы обучения динамичны, они возникают, развиваются, заменяют одна другую в зависимости от уровня развития общества, производства, науки. Истории мировой образовательной практики известны различные системы обучения, в которых преимущество отдавалось тем или иным формам.

Еще в первобытном обществе сложилась система индивидуального обучения как передача опыта от одного человека к другому, от старшего к младшему. Однако таким способом можно было обучить незначительное число учащихся. Дальнейшее развитие общества требовало больше грамотных людей. Поэтому на смену индивидуальному обучению пришли другие формы его организации. Но индивидуальное обучение сохранило свою значимость до настоящего времени в виде репетиторства, тьюторства, менторства, гувернерства.

Репетиторство, как правило, связано с подготовкой ученика к сдаче зачетов и экзаменов.

Тъюторство и менторство более распространены за рубежом. Эти формы обучения способны обеспечить продуктивную образовательную деятельность ученика. Ментор, понимаемый как советчик ученика, его наставник, вносит в содержание изучаемого предмета индивидуальность, оказывает содействие при выполнении заданий, помогает адаптироваться в жизни. Тьютор – это научный руководитель ученика. Функции тьютора могут выполнять учителя при подготовке учащихся к выступлениям на конференциях, «круглых столах» и других научных мероприятиях.

Восстанавливается в последнее время такая форма семейного обучения, как гувернерство.

По мере развития научного знания и расширения доступа к образованию большего круга людей система индивидуального обучения трансформировалась в индивидуально-групповую. При индивидуально-групповом обучении учитель занимался с целой группой детей, однако учебная работа по-прежнему носила индивидуальный характер. Учитель обучал 10–15 детей разного возраста, уровень подготовки которых был различным. Он поочередно спрашивал у каждого из них пройденный материал, также в отдельности каждому объяснял новый учебный материал, давал индивидуальные задания. Закончив работу с последним учеником, учитель возвращался к первому, проверял выполнение задания, излагал новый материал, давал очередное задание и так до тех пор, пока ученик, по оценке учителя, не осваивал науку, ремесло или искусство. Начало и окончание занятий, а также сроки обучения для каждого ученика тоже были индивидуализированы. Это позволяло учащимся приходить в школу в разное время года и в любое время дня.

Индивидуально-групповое обучение, претерпев определенные изменения, сохранилось до наших дней. Существуют сельские школы, как правило, начальные, в которых обучается небольшое количество учащихся. В одном классе может быть два-три ученика, занимающихся по программе первого класса, и несколько человек – по программе второго класса.

В средние века по мере актуализации потребности в образованных людях, обусловленной прогрессивным социально-экономическим развитием, образование становится все более массовым. Появилась возможность подбирать в группы детей примерно одного возраста. Это привело к появлению классно-урочной системы обучения. Зародилась эта система в XVI в. в школах Белоруссии и Украины и получила теоретическое обоснование в XVII в. в книге «Великая дидактика» Яна Амоса Коменского.

Классной эта система называется потому, что учитель проводит занятия с группой учащихся определенного возраста, имеющей твердый состав и называемой классом. Урочной – поскольку учебный процесс проводится в строго определенные отрезки времени – уроки.

После Коменского значительный вклад в разработку теории урока внес К.Д. Ушинский.

Классно-урочная система получила распространение во всех странах и в основных чертах остается неизменной около четырехсот лет.

Однако уже в конце XVIII в. классно-урочная система обучения стала подвергаться критике. Поиски организационных форм обучения, которые заменили бы классно-урочную систему, были связаны преимущественно с проблемами количественного охвата обучающихся и управления учебным процессом.

Попытку реформирования классно-урочной системы предприняли в конце XVIII – начале XIX в. английский священник А. Белл и учитель Дж. Ланкастер. Они стремились разрешить противоречие между потребностью в более широком распространении элементарных знаний среди рабочих и сохранением минимальных затрат на обучение и подготовку учителей.

Новая система получила название белл-ланкастерской системы взаимного обучения и была одновременно применена в Индии и Англии. Сущность ее заключалась в том, что старшие ученики сначала под руководством учителя сами изучали материал, а затем, получив соответствующие инструкции, обучали своих младших товарищей, что в итоге позволяло при малом количестве учителей осуществлять массовое обучение. Но само качество обучения оказывалось невысоким и поэтому белл-ланкастерская система не получила широкого распространения.

Учеными и практиками также были предприняты попытки поиска таких организационных форм обучения, которые сняли бы недостатки урока, в частности его ориентированность на среднего ученика, единообразие содержания и усредненность темпов учебного продвижения, неизменность структуры, что сдерживает развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся.

В конце XIX в. появились формы избирательного обучения – батавская система в США и мангеймская в Западной Европе. Сущность первой состояла в том, что время учителя делилось на две части: первая отводилась на коллективную работу с классом, а вторая – на индивидуальные занятия с теми учащимися, которые в них нуждались.

Мангеймская система, впервые примененная в г. Мангейм (Европа), характеризовалась тем, что при сохранении классно-урочной системы обучения учащиеся в зависимости от способностей, уровня интеллектуального развития и степени подготовки распределялись по разным классам.

Исходя из принципа соответствия учебной нагрузки и методов обучения реальным способностям и возможностям детей, основатель этой системы Й. Зиккингер предложил создавать четыре типа классов: классы для наиболее способных, основные классы для детей со средними способностями, классы для малоспособных и вспомогательные классы для умственно отсталых. Отбор в такие классы происходил на основе психометрических замеров, характеристик учителей и экзаменов. И. Зиккингер полагал, что учащиеся смогут переходить из одного типа классов в другой, но на практике это оказалось невозможным из-за значительных различий в программах обучения.

В 1905 г. возникла система индивидуализированного обучения, впервые примененная учительницей Еленой Паркхерст в г. Дальтон (США) и названная дальтон-план. Эту систему нередко именуют еще лабораторной, или системой мастерских. Ее цель состояла в том, чтобы дать ученику возможность учиться с оптимальной для него скоростью и в темпе, соответствующем его способностям. Учащиеся по каждому предмету получали задания на год и отчитывались по ним в установленные сроки. Традиционные занятия в форме уроков отменялись, единого для всех расписания занятий не было. Для успешной работы учащиеся снабжались всеми необходимыми учебными пособиями, инструкциями, в которых содержались методические указания. Коллективная работа велась один час в день, остальное время ученики проводили в предметных мастерских и лабораториях, где занимались индивидуально. Опыт работы показал, что большинству из них было не по силам без помощи учителя самостоятельно учиться. Широкого распространения дальтон-план не получил.

В 1920-е гг. дальтон-план подвергся резкой критике со стороны ученых и практических работников школы. В то же время он послужил прототипом для разработки в СССР бригадно-лабораторной системы обучения, которая практически вытеснила урок с его жесткой структурой. В отличие от дальтон-плана бригадно-лабораторная система обучения предполагала сочетание коллективной работы всего класса с бригадной (звеньевой) и индивидуальной работой каждого ученика. На общих занятиях планировалась работа, обсуждались задания, учитель объяснял трудные вопросы темы и подводил итоги общей деятельности. Определяя задание бригаде, учитель устанавливал сроки его выполнения и обязательный минимум работы для каждого ученика, при необходимости индивидуализируя задания. На итоговых конференциях бригадир от имени бригады отчитывался за выполнение задания, которое, как правило, выполняла группа активистов, а остальные только присутствовали при этом. Отметки же выставлялись одинаковые всем членам бригады.

Для бригадно-лабораторной системы организации занятий, претендовавшей на универсальность, было характерно умаление роли учителя, низведение его функций к периодическим консультациям учащихся. Переоценка учебных возможностей учеников и метода самостоятельного добывания знаний привели к значительному снижению успеваемости, отсутствию системы в знаниях и несформированности важнейших общеучебных умений. В 1932 г. обучение по этой системе прекратилось.

В 1920-е гг. в отечественных школах начала также применяться проектная система обучения (метод проектов), заимствованная из американской школы, где ее разработал У. Килпатрик. Он считал, что основу школьных программ должна составлять опытная деятельность ребенка, связанная с окружающей его реальностью и основанная на его интересах. Ни государство, ни учитель не могут заранее вырабатывать учебную программу, она создается детьми совместно с учителями в процессе обучения и черпается из окружающей действительности. Учащиеся сами выбирают тему разработки проекта. В зависимости от специализации (уклона) учебной группы она должна отражать общественно-политическую, хозяйственно-производственную или культурно-бытовую сторону окружающей реальности. То есть основная задача проектов состояла в вооружении ребенка инструментарием для решения проблем, поиска и исследований в жизненных ситуациях. Однако универсализация данного метода, отказ от систематического изучения учебных предметов привели к снижению уровня общеобразовательной подготовки детей. Эта система тоже не нашла широкого распространения.

В 1960-е гг. прошлого столетия большую известность получил план Трампа, названный так по имени его разработчика американского профессора педагогики Л. Трампа. Эта форма организации обучения предполагала сочетание занятий в больших аудиториях (100–150 человек) с занятиями в группах по 10–15 человек и индивидуальную работу учащихся. На общие лекции с применением разнообразных технических средств отводилось 40% времени, на обсуждение лекционного материала, углубленное изучение отдельных разделов и отработку умений и навыков (семинары) – 20%, а остальное время учащиеся работали самостоятельно под руководством педагога или его помощников из сильных учеников. Классы при этой системе отменялись, состав малых групп был непостоянный.

В настоящее время по плану Трампа работают лишь некоторые частные школы, а в массовых закрепились только отдельные элементы: преподавание бригадой педагогов одного предмета (один читает лекции, другие проводят семинары); привлечение помощников, не имеющих специального образования, к проведению занятий с большой группой учащихся; организация самостоятельной работы в малых группах. Кроме механического переноса вузовской системы обучения в общеобразовательную школу план Трампа утверждал принцип индивидуализации, выражающийся в предоставлении ученику полной свободы в выборе содержания образования и методов его освоения, что было связано с отказом от руководящей роли учителя и игнорированием стандартов образования.

В современной практике существуют и другие формы организации обучения. На Западе имеются неградуированные классы, когда ученик по одному предмету обучается по программе седьмого класса, а по другому, например, – шестого или пятого.

Ведутся эксперименты по созданию открытых школ, где обучение ведется в учебных центрах с библиотеками, мастерскими, т.е. идет разрушение самого института «школа».

Особая форма организации обучения – погружение, когда на протяжении определенного отрезка времени (одной-двух недель) учащиеся осваивают только один или два предмета. Аналогично организуется обучение по эпохам в Вальдорфских школах.

Такова краткая история развития организационных форм обучения. Наиболее устойчивой из всех перечисленных форм массового обучения оказалась классно-урочная система. Она действительно является ценным завоеванием педагогической мысли и передовой практики работы массовой школы.

Источник