- Грибы сапрофиты – молчаливые солдаты природы

- Санитары природы

- Типы питания сапрофитов

- Значение в природе

- Примеры грибов сапрофитов

- Дождевик Обыкновенный или Шиповатый Lycoperdon Perlatum

- Внешний Вид

- Где и когда растет

- Кулинарное применение

- Сморчок Съедобный Morchella esculenta

- Внешний Вид

- Где и когда растет

- Свинушка Тонкая Paxillus Involutus

- Внешний вид

- Где и когда растет

- Бледная Поганка Amanita Phalloides

- Внешний Вид

- Где и Когда Растет

- Описание грибов-сапротрофов

- Сапрофиты

- Пригодные для еды

- Непригодные для еды

- Строение и способы питания

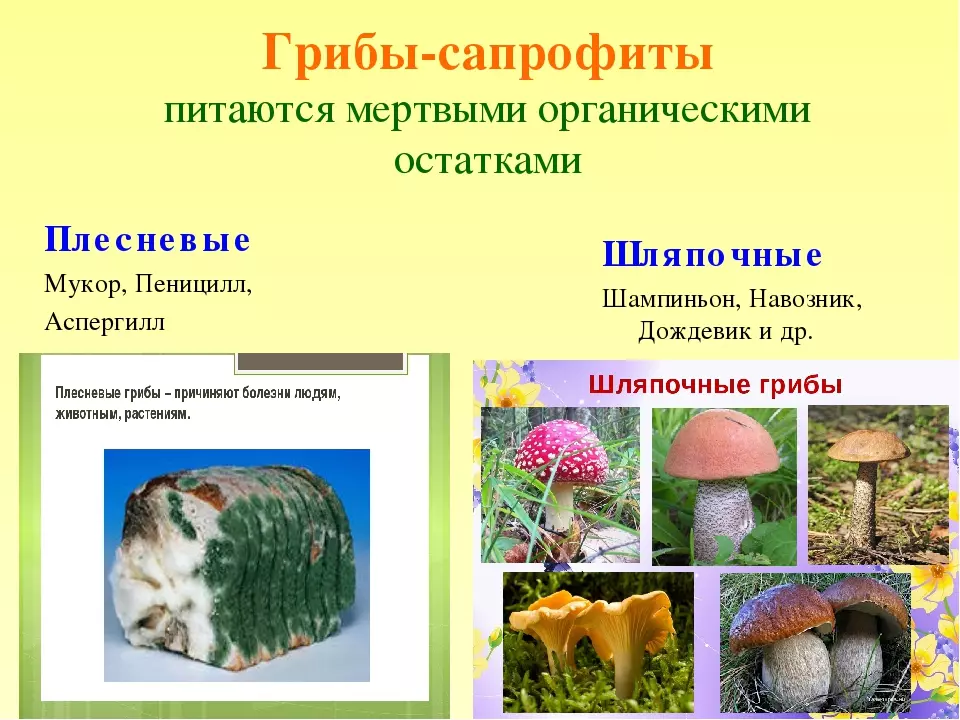

- Какие бывают грибы сапрофиты

- В чем разница сапрофитов, симбионтов и паразитов

- Сапрофиты

- Симбионты

- Паразиты

Грибы сапрофиты – молчаливые солдаты природы

Грибы сапрофиты – категория грибов, использующая для питания отмершие органические остатки растительного или животного происхождения и выполняющие важнейшую функцию «санитаров леса».

Санитары природы

Грибы сапрофиты, или сапротрофы, как их ещё называют – это грибы, питающиеся отмершими растительными и животными останками, разлагая содержащиеся в них органические вещества. В природе сапрофиты выполняют функцию природных санитаров, очищая поверхность земли от отмершей органики. Особенно важны те виды сапрофитов, которые способны расщеплять лигнин и целлюлозу, содержащиеся в отмершей древесине и особенно сложные в расщеплении.

Для осуществления питания сапрофиты производят множество пищеварительных ферментов:

- Ферменты для расщепления углеводов – гликогена, крахсала и родственных полисахаридов.

- Липазы для расщепления липидов.

- Протеиназы, служащие для расщепления белка.

Сапрофиты способны жить на огромном множестве разнообразных субстратов, везде где есть подходящие условия для их питания. В природе для каждого вида субстрата всегда есть свои обитатели – сапротрофы, предназначенные для очищения этого субстрата от органических остатков.

Одной из особенностей сапрофитов является особая водянистая мякоть, защищающая их от влияния внешних негативных факторов.

Гифы у грибов – сапрофитов обладают способностью «чувствовать», где находятся подходящие для них питательные вещества и тянуться в этом направлении. Это свойство называется положительным хемотропизмом. Они также образуют большое количество легких и устойчивых к внешнему воздействию, спор, помогающих им легко распространяться вокруг.

Сапрофиты встречаются и среди многоклеточных – всем известных шляпочных грибов, и среди микроскопических одноклеточных видов, поэтому и внешний вид у них может быть абсолютно любой. Сапрофит может быть привычным шляпконожечным грибом, как шампиньон, или плесенью, как Пеницилл.

Типы питания сапрофитов

Способ питания сапрофитов – диффузно – осмотический, основанный на поглощении питательных веществ из субстрата.

Типы питания сапрофитов представлены в таблице

| Тип питания | Особенности |

| Ксилотрофы | Питаются разлагающейся древесиной |

| Копротрофы | Используют для питания экскременты |

| Гумус | Питаются опавшей листвой, лесной подстилкой, гумусовым почвенным слоем. |

| Карботрофы | Растут на месте пожарищ или остатках кострищ, нуждаясь в большом количестве углерода. |

| Бриотрофы | Питаются отмершими мхами. |

| Микотрофы | Используют для питания мумифицированные остатки плодовых тел шляпочных грибов. |

В отличие от паразитов, питающихся живыми клетками организма хозяина, сапрофиты не наносят вред субстрату, на котором они живут.

Значение в природе

Важнейшую роль сапрофитов, как санитаров леса, невозможно переоценить, ведь они расщепляют сложные органические вещества до простейшего уровня, освобождая окружающую среду от животных и растительных остатков. В процессе переработки органики сапрофиты выделяют воду, углекислоту, мочевину и аммиак, служащие питанием для различных растений. Как и прочие микроконсументы они участвуют в минерализации органических соединений и являются необходимым звеном в круговороте биологических веществ и энергии в природе. Таким образом сапрофиты замыкают пищевую цепочку, завершая бесконечный круг жизни.

Примеры грибов сапрофитов

Дождевик Обыкновенный или Шиповатый Lycoperdon Perlatum

Этот вид – сапротроф пользуется наибольшей популярностью среди дождевиков, известный также под названием Дождевик Жемчужный.

Внешний Вид

Плодовое тело имеет форму груши, верхняя шаровидная часть которой может быть диаметром до 5 см., а ложная ножка, может достигать высоты до 6, и диаметра до 2.2 см.

У юных особей плодовое тело белое и плотное, а его верхняя часть снабжена сеткой из маленьких и больших белых шипов, длиной до нескольких миллиметров. Шипы эти очень хрупкие, и часто отваливаются, если до них дотронуться.

Ложная ножка соткана из плотной бесплодной ткани, а верхняя шаровидная часть наполнена беловатой глебой. В ходе процесса созревания, глеба внутри желтеет и разделяется на отсеки, высланные гименофором, а после завершения процесса созревания внутри образуется только масса буро – оливкового спорового порошка, с немногочисленными волокнами между ней. Внешняя поверхность гриба, в это время, приобретает коричнево – бурый оттенок, а сверху возникает отверстие для выброса спор.

Где и когда растет

Дождевик обыкновенный растет с июня по ноябрь, на лугах, в хвойных и лиственных лесах.

Кулинарное применение

Этот гриб – сапрофит съедобен в ранней стадии развития, пока его мякоть не пожелтела. В некоторых регионах гриб причисляют к деликатесам, обычно его жарят или варят с ним суп. Употреблять эти сапрофиты в пищу нужно как можно быстрее после среза, предварительно сняв с плодового тела верхнюю шкурку и недолго его отварив.

Сморчок Съедобный Morchella esculenta

Это главный представитель рода сморчков, самый популярный из ранних весенних видов в России и самых известных сапротрофов.

Внешний Вид

Плодовое тело мясистое и крупное, но лёгкое, поскольку полое внутри. Шляпка имеет округло-яйцевидную форму, иногда она приплюснуто-шаровидная и тупоконечная. Высотой шляпка до 7, а диаметром до 8 см. Оттенку шляпки свойственна немалая вариативность – от охристо-жёлтого и серого до коричневого. По мере старения плодового тела, цвет постепенно темнеет.

Внешняя поверхность шляпки похожа на пчелиные соты, поскольку состоит из глубоких ячеек разной величины. Внутри ячеек находится гименофор. Форма ячеек близка к округлой; они разделены узкими извилистыми поперечными и продольными перегородками, окрашенными в более светлый оттенок, чем ячейки. По краю шляпка крепко приросла к ножке.

Ножка цилиндрической формы, длиной до 9, и толщиной до 3 см., с небольшим утолщением у основания. Цвет ножки, по мере старения, меняется с беловатого до желто-кремового. У взрослого гриба ножка бурая, мучнистая или немного покрытая хлопьями. Часто на ней заметны продольные борозды у основания.

Мякоть нежная и хрупкая, окрашена в беловатый или желтовато – охряной оттенок цвета, очень легко крошится. Не имеет запаха, но отличается приятным вкусом.

Где и когда растет

Растет в смешанных и хвойных лесах, садах и парках, на лужайках и опушках леса, по берегам небольших речушек и вдоль канав. Встречается чаще поодиночке, но иногда и группами.

Свинушка Тонкая Paxillus Involutus

Гриб из рода Свинушка, семейства Свинушковые. Один из самых спорных сапротрофов. Известен под огромным количеством народных названий и, как и все свинушки, официально считается ядовитым, однако традиционно собирается и употребляется в пищу российскими собирателями.

Внешний вид

Шляпка плотная, мясистая, диаметром до 30 см., первоначально имеет слабовыпуклую форму, затем форма становится плоской, воронковидно – вдавленной по центру, с бархатистым, сильно подвернутым, и, у многих экземпляров, волнистым, краем. Кожица на шляпке первоначально окрашена в буро – оливковый цвет и имеет небольшую волокнистую опушку, по мере старения плодового тела, цвет становится буровато – ржавым, а поверхность гладкой. При надавливании шляпка темнеет.

Гименофор складчатый, складочки нисходящие по ножке, широкие и редкие, часто выглядящие как переплетенная сетка. Складки окрашены в желто-охряной цвет и темнеют при надавливании. Споровый порошок бурого оттенка.

Ножка плотная, гладкая и матовая, длиной до 9, и диаметром до 1.5 см., цилиндрической формы, может иметь центральное или эксцентрическое расположение, имеет в охряно – оливковую окраску, одинаковую со шляпкой, или немного светлее её.

Мякоть плотная, с возрастом разрыхляется, цвет её варьируется от бледно – желтого до буровато – коричневого. Темнеет на срезе и не имеет выраженного вкуса и запаха.

Где и когда растет

Свинушка любит влагу и хорошо увлажнённые почвы, поэтому обитает на окраинах сфагновых болот и оврагов, во мхах у корней деревьев. Растет с июня по октябрь в хвойных и лиственных лесах. Обычно встречается группами.

Бледная Поганка Amanita Phalloides

Этот красивый, по слухам, вкусный, но невероятно ядовитый гриб, даже в малых дозах, наносит непоправимый урон почкам и печени человека.

Симптомы отравления могут начать проявляться только на вторые сутки после употребления поганки в пищу, а на третий день отравления может наступить момент мнимого «улучшения». Большинство несчастных, принявших смертельную дозу мякоти Бледной Поганки, погибают в течение десяти суток после этого. Этот сапрофит настолько ядовит, что человек может получить серьезное отравление, просто размяв гриб в руках, а потом потрогав немытыми руками обычную еду.

Внешний Вид

Шляпка диаметром до 16 см. изначально овально – округлой, а впоследствии широковыпуклой формы. У старых плодовых тел плосковыпуклая, или даже совсем плоская. Окраска шляпки может варьироваться от тускло –зеленой и желтоватой, до оливковой, коричневатой или белой. На шляпке можно разглядеть радиальные волокна. У молодых плодовых тел на шляпке сверху часто заметны хлопьевидные остатки покрывала.

Гименофор пластинчатого типа, пластинки почти свободные, широкие и частые. Окрашены в белый цвет, иногда с зеленоватым оттенком. Споровый порошок белый.

Ножка этого сапрофита длиной до 18 см. и толщиной до 2.5 см., ровная и цилиндрическая, часто с сужением кверху. Имеет окраску, со шляпкой или почти белая, покрыта легким муаровым узором и имеет небольшое опушение. В верхней части на ножке есть очень характерное белое кольцо, напоминающее юбку балерины. Ножка утопает в белой шарообразной вольве – остатке первоначально яйца, из которого выросло плодовое тело поганки.

Мякоть мясистая и белая, не меняет цвет на разрезе. У молодых экземпляров с приятным грибным запахом, у старых он неприятно – сладковатый.

Где и Когда Растет

Поганка обитает в лесах любых типов, предпочитая поляны в лиственных и смешанных лесах. Растет с июня по октябрь и повсеместно распространена в средней полосе России.

Грибы сапрофиты – неотъемлемая часть грибного царства, день за днем выполняющая свою работу по очистке поверхности земли от отмерших органических остатков и являющаяся важнейшей составной частью вечного круга жизни на нашей планете. Многие сапротрофные грибы, с успехом, служат человеку пищей или, как дрожжи, помощниками по хозяйству, другие являются источниками опасности, как поганка, но и те и другие сапрофиты одинаково заслуживают нашего внимания и уважения.

Источник

Описание грибов-сапротрофов

Существует вид грибов, питающихся мёртвыми останками, а есть те, кто потребляет питательные вещества живых организмов. Грибы-сапрофиты поселяются и питаются остатками животных или растений (падальщики), или экскрементами.

Сапрофиты

Сапрофитами бывают и бактерии, и грибы. Бактерии, принадлежащие этой группе, питаются органическими веществами умерших организмов. К группе сапротрофов относятся молочнокислые, почвенные, маслянокислые бактерии и другие. К этой разновидности грибов относятся организмы, развивающиеся на гумусе растительного происхождения. Их можно поделить на две группы — съедобные и несъедобные.

Пригодные для еды

Примеры грибов, которые не принесут вред здоровью:

- шампиньоны;

- дождевики;

- зонтики;

- сморчки;

- навозники;

- строчки (после предварительной обработки);

- цистодермы;

- паутинники.

Непригодные для еды

Эти организмы нельзя употреблять в пищу:

- свинушки;

- гельвеллы;

- бледные поганки;

- весенние поганки;

- белые поганки.

Строение и способы питания

К виду сапрофиты или сапротрофы принадлежат грибы, которые в процессе жизнедеятельности формируют множество спор. Они разлетаются на окружающие растения или останки животных, способствуя размножению и расселению грибницы. Примеры растительности, на которых любят оседать организмы:

- шишки;

- ветки;

- пеньки;

- стебли однолетних трав;

- хвоя и листва;

- перья и рога.

Для разных сапрофитов или, как ещё их называют – редуцентов, характерен разный тип субстрата на котором они поселяются и аитаются. Так, для летнего опенка лучшая еда — остатки лиственных деревьев. Опята ложные питаются только хвоей. А вот белый навозник чудесно существует в местах, сильно насыщенных азотом.

Какие бывают грибы сапрофиты

Представители родов Пеницилл и Мукор вызывают порчу продуктов питания

Многообразие сапрофитов удивляет. Названия самых известных:

Мукор: это низший плесневый гриб. Входит в класс Зигомицеты. Он — аэробный, то есть существования невозможно без кислорода. Мицелий мукора одноклеточный, имеет множество ядер. Все представители этого рода поселяются в верхних пластах грунта, лошадином навозе, продуктах питания и органических остатках. Тело данного организма похоже на тонкие ниточки – это грибница. На ответвлениях или гифах грибницы вырастают маленькие чёрные головки, в которых находятся споры. Питается мукор органикой. Гриб-мусорщик, так его ещё называют, т. к. он не оставляет отходов. Появиться мукор может и на живом, но больном организме. Когда тот погибает – все останки перерабатываются.

Аспергилл: плесневый гриб, относящийся к высшим аэробным. Род этих организмов насчитывает сотни видов. Все они достаточно распространены и растут в разных климатических поясах. Они приживаются на различных субстратах и создают пушистые колонии белого цвета. Но со временем цвет меняется. Аспергилл имеет сильный мицелий и перегородки. Размножается он, как и остальные сапротрофы, спорами. Живет организм в почве, которая содержит много кислорода. Организм появляется как плесень сверху субстрата. Именно этот гриб – опасен. Он поражает продукты, в структуру которых входит крахмал. Прорастает организм внутри и на поверхности дерева.

Ирина Селютина (Биолог):

Грибы рода Аспергилл впервые были описаны (каталогизированы) в 1729 г. итальянцем П.Микели. Хотя их естественная среда обитания – верхние горизонты почвы, особенно в южных широтах, однако чаще всего их обнаруживают на различных продуктах, главным образом растительного происхождения. Вегетативное тело аспергиллов – многоклеточный и очень ветвистый мицелий. Клетки мицелия многоядерные. Для гриба характерна способность образовывать и воздушный мицелий. Наибольшее практическое значение имеют в первую очередь представители группы Aspergillus niger, которые наиболее активно используются в промышленности и лабораторных исследованиях. В свое время вид А. niger был образно назван Л.И.Курсановым «биохимической лягушкой». От пенилла и мукора аспергиллы отличаются тем, что их плодоносные нити на своей верхушке имеют утолщения с палочкоподобными выростами, что в общих чертах напоминает «лохматую голову». От этих выростов отшнуровываются цепочки спор.

Пеницилл: эти представители высших грибов не являются редкостью в природе. Они относятся к несовершенным грибам. Особенную ценность представляет зелёная кистевидная плесень – пеницилл золотистый. Из него производят широко известный антибиотик пенициллин. Обитает пеницилл в почве. Строение похоже на строение гриба аспергилла. Вегетативный мицелий ветвистый, бесцветный и многоклеточный. Этим (строением) гриб пеницилл отличается от мукора – у последнего грибница простейшая. Гифы организма погружаются в субстрат или располагаются на его поверхности. Прямостоящие конидиеносцы образовывают кисточки, которые несут цепочки со спорами. Эти цепочки имеют от одного до трёх ярусов, также могут быть несимметричными. Размножаются эти грибы спорами. Насыщается, всасывая органические вещества. Часть представителей являются слабыми паразитами растений. Развитие пеницилла приводит к порче продуктов питания.

В чем разница сапрофитов, симбионтов и паразитов

Существуют грибы паразиты, сапрофиты и симбионты. Различие заключается в способе питания.

Сапрофиты

Предпочитают в качестве источника пропитания вещества мёртвых организмов. Это такие бактерии, как кишечная палочка или отдельные виды грибов – пеницилл. Сапрофиты или сапротрофы, являются своего рода санитарами в природе, потому как их главная функция – перерабатывать отходы.

Симбионты

Это организмы, вступающие в симбиоз с другими видами, и получают от этого взаимную или одностороннюю выгоду. Участвуют в таких взаимоотношениях не только водные, но и сухопутные организмы. Симбионты создают выгодную связь друг с другом, с грибами, бактериями и многоклеточными организмами. Но число водорослей, восприимчивых к симбиозу небольшое.

Паразиты

Существуют за счёт живых организмов, питаясь их живой плотью. Практически всю свою жизнь паразиты проводят в организме носителя. Они не только уменьшают количество питательных веществ, но и отравляют организм-носитель (хозяин).

Интересно, что сапрофитный и паразитарный образ жизни ведут и патогенные грибы. Это микроорганизмы разнообразного происхождения обитают в разных местах и условиях. Такие организмы играют важную роль в науке, поэтому их специально выращивают в искусственной среде для изучения. Выделяют следующие типы среды:

- Неселективная: самый популярный вид для – агар «Сабуро». Он отличается высоким содержанием углеводов. Часто среду преображают, добавляя антибиотики, циклогексимид или хлоргексидин. А также для выделения привередливых патогенов, среду обогащают 5–10% КА, добавляя сердечный и мозговой экстракт.

- Селективная: такую среду получают из неселективного субстрата, добавляя пенициллин, стрептомицин и левомицетин.

Источник