- п. Гражданство. Способы приобретения

- Урок 25. Право 10 класс. Базовый и углублённый уровень

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «п. Гражданство. Способы приобретения»

- Основания, условия, порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации

п. Гражданство. Способы приобретения

Урок 25. Право 10 класс. Базовый и углублённый уровень

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «п. Гражданство. Способы приобретения»

Что мы имеем в виду, когда употребляем слово «гражданин»?

А что такое гражданин?

Отечества достойный сын.

Ах! Будет с нас купцов, кадетов,

Мещан, чиновников, дворян,

Довольно даже нам поэтов,

Но нужно, нужно нам граждан!

Этот отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Поэт и гражданин» вам, вероятно, хорошо знаком. Отечеству, по мнению поэта, были крайне необходимы люди нравственные, живущие интересами и нуждами страны, готовые приложить все свои силы для решения её проблем. Люди с активной гражданской позицией, высоким уровнем политической и правовой культуры.

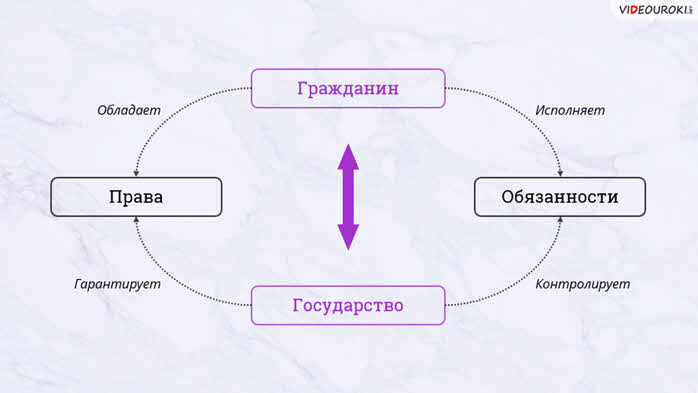

Так, в широком смысле слова, мы употребляем термин «гражданин» и сейчас. Но есть и иное, более узкое, юридическое его определение. Гражданин – лицо, принадлежащее на правовой основе к определённому государству. Это позволяет ему обладать всеми правами, которые предоставляют законы данного государства. И требует исполнять все обязанности, установленные этими же законами.

Необходимо чётко обозначить одну вещь. В законах, в том числе в конституциях государств, зафиксирован ряд прав, которые никак не связаны с гражданством. Они являются естественными, неотъемлемыми.

Всеобщая декларация прав человека определят их как необходимый минимум прав, которыми должен обладать каждый человек независимо от его происхождения, социального положения и места проживания. Право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, на равную защиту законом… Впрочем, более подробный разговор о правах, свободах и обязанностях ждёт нас впереди. А сейчас поговорим о гражданстве, основаниях и способах его приобретения.

Итак, гражданство – это политико-правовая связь между государством и человеком. Она выражается в наличии взаимных прав и обязанностей. Современный взгляд на взаимоотношения государства и гражданина заключается в следующем. Государство должно создать условия для реализации прав и свобод граждан, механизм их защиты от посягательств извне (в том числе, со стороны самого государства). А граждане обязаны соблюдать установленные государством законы.

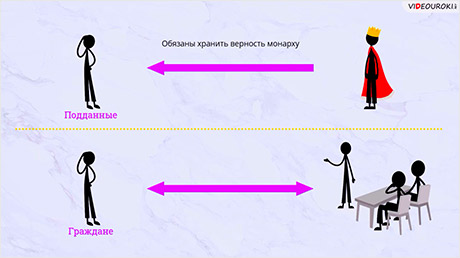

Возможно, такая (чисто правовая) трактовка термина «гражданство» не проявляется в творчестве Николая Некрасова потому, что в середине XIX века в России, как и во многих других государствах, её ещё не существовало. Связь государства и людей, его населяющих, выражалась термином «подданство».

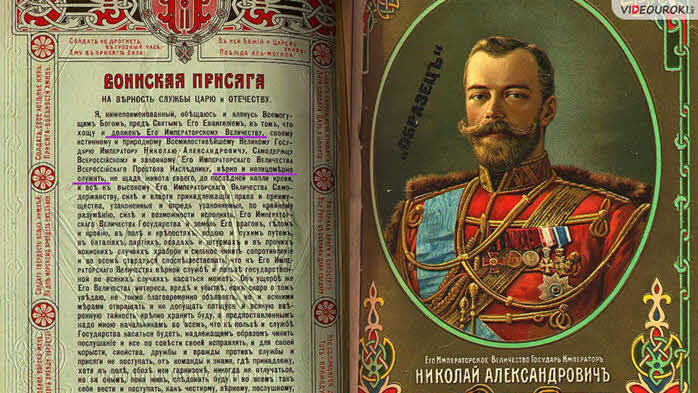

Подданство – это не взаимная, а односторонняя связь между физическим лицом и государством, характерная для монархий.

Подданные обязаны хранить верность царю, королю или императору (то есть не государству в целом, а его главе), быть преданными ему, не получая ничего взамен. Эти обязательства зачастую подтверждались личной присягой – клятвой верности монарху.

Гражданство от главы государства не зависит. Его не надо подтверждать всякий раз, когда происходит смена политических лидеров. Подданство не даёт возможности властвовать в стране. В то время как у гражданина по определению есть право различными способами участвовать в управлении государством.

Политический режим большинства современных монархий является демократическим. Различия в значении терминов «подданство» и «гражданство» в них стёрлись. И тем не менее желательно помнить о том, что они есть, когда вы употребляете эти слова не в обыденном разговоре, а в деловом общении или научной дискуссии.

Разберём основные способы приобретения гражданства. Наиболее распространёнными являются два из них: филиация и натурализация.

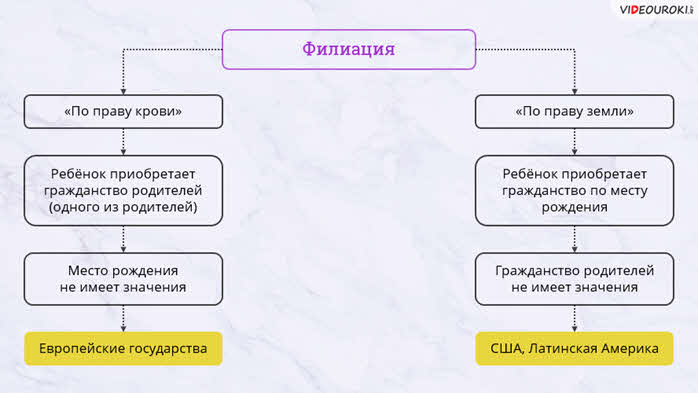

Филиация (термин этот происходит от латинского filius – «сын») – это предоставление государством гражданства по факту рождения.

Оно может определяться «по праву крови». То есть ребёнок автоматически приобретает гражданство государства, если оба его родителя или один их них являются гражданами этого государства. При этом не имеет значения место его рождения (на территории государства или за его пределами).

Второй принцип филиации – «по праву земли». Гражданство предоставляется детям, рождённым на территории государства. В неё, как вы уже знаете, включаются также дипломатические представительства государства в других странах, его воздушные и морские суда и космические объекты. Хотя прецедентов рождения детей на космических кораблях и станциях пока ещё не было. В данном случае гражданство родителей какой-либо роли не играет.

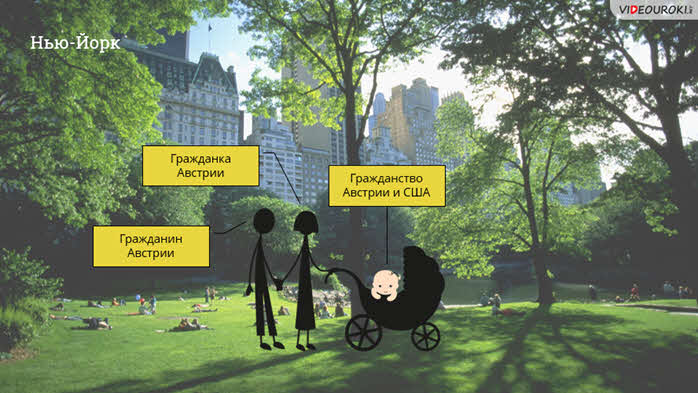

Принцип приобретения гражданства «по праву крови» широко распространён в европейских государствах. В США, странах Латинской Америки доминирует принцип «по праву земли». Но зачастую эти принципы дополняют друг друга.

Так, например, в австрийском законодательстве преобладает принцип «по праву крови». Гражданство приобретают дети, у которых хотя бы один из родителей гражданин Австрии. Но если речь идёт о найденном на территории страны ребёнке младше 6 месяцев, чьи родители неизвестны, он считается австрийским гражданином. По крайней мере, до тех пор, пока не будет доказано иное.

С другой стороны, 14-я поправка к Конституции Соединённых Штатов устанавливает, что гражданство приобретают не только дети, появившиеся на свет на территории страны, но и рождённые за границей, если их родители являются гражданами США.

Несовпадение принципов получения гражданства в разных странах может привести к бипатризму. Бипатриды – лица, имеющие гражданство двух (или более) государств. Например, на территории США у родителей – граждан Австрии родится ребёнок, который «по праву крови» получит австрийское гражданство, а «по праву земли» – американское.

Очень редко, но встречается и ещё одна форма филиации – «по праву наследства». Гражданство государства может приобрести человек, чьи предки ранее имели его. Например, закон о гражданстве Латвии предоставляет такую возможность потомкам лиц, которые являлись гражданами страны на 17 июня 1940 года. В этот день в Латвию были введены части Красной армии, после чего территория республики вошла в состав СССР.

Термин «натурализация» происходит от латинского naturalis – «подлинный», «законный». Так называют приобретение гражданства иностранным гражданином или лицом без гражданства на основе его добровольного выбора. Этот процесс называют также укоренением. Натурализация может быть индивидуальной и коллективной.

В первом случае тот или иной человек должен письменно заявить о своём желании приобрести гражданство данного государства. Чтобы его просьба была удовлетворена, он должен соответствовать ряду условий. Законодательство каждой страны имеет собственный их перечень. Обычно необходимо быть совершеннолетним, знать государственный язык, постоянно проживать на территории страны в течение какого-то времени. Чаще всего речь идёт о 5-летнем сроке, но есть и другие примеры. Скажем, в Бельгии и Испании нужно прожить 10 лет перед подачей заявления о натурализации, а в Бразилии – 30.

Кроме того, претендент на гражданство должен иметь постоянный источник дохода, уважать законы государства (что может выражаться в отсутствии конфликтов с правоохранительными органами). Дополнительными условиями могут быть политическая лояльность к государственному строю, отсутствие некоторых заболеваний (например, СПИДа), наличие профессиональной квалификации, религиозная принадлежность и так далее.

Деиндивидуализирована натурализация вследствие правопреемства государств. Самый известный вам пример – автоматическое приобретение нового гражданства населением ряда бывших республик СССР, ставших независимыми после его распада. Так, например, Закон о гражданстве Республики Беларусь 1991 года заявлял: «Гражданами Республики Беларусь являются лица, которые постоянно проживают на территории Республики Беларусь на день вступления в силу настоящего Закона».

Разновидностью индивидуальной натурализации является дарование гражданства. Оно даётся за особые заслуги в особом порядке, обычно специальным указом главы государства или парламента. Скажем, знаменитой оперной певице Анне Нетребко в 2006 году было даровано австрийское гражданство без каких-либо дополнительных условий и с сохранением гражданства России.

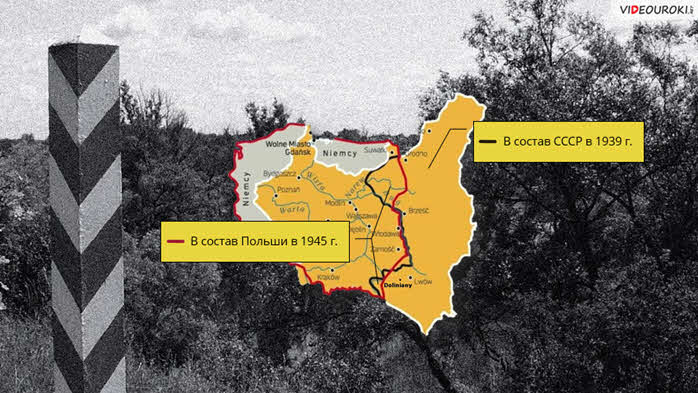

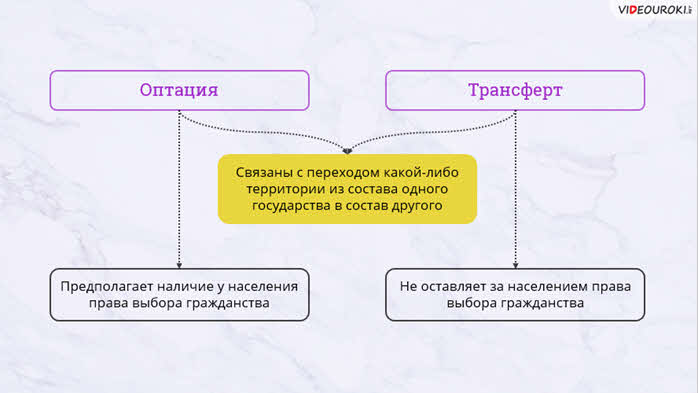

Кроме филиации и натурализации, существуют и другие, менее распространённые способы приобретения гражданства. К ним относятся оптация и трансферт. Они связаны с переходом какой-либо территории из состава одного государства в состав другого. Различие между ними заключается в следующем.

Оптация предполагает наличие у населения права выбора гражданства. В 1945 году была подписана договорённость об оптации между СССР и Польшей. В 1939 году в состав Советского Союза вошли Западная Беларусь и Западная Украина, а в 1945 году советское правительство передало Польше Белостокскую область и Перемышльский район.

Лица польской и еврейской национальности получили право выехать из СССР в Польшу. А русские, украинцы, белорусы, литовцы и русины могли отказаться от польского гражданства и переехать в Советский Союз.

Или другой пример. В 1957 году Франция передала Саарскую область ФРГ. В течение трёх месяцев жители Саара должны были решить, гражданами какого государства они хотели бы быть.

Трансферт же не оставляет за населением права выбора. Когда в 1990 году ГДР вошла в состав ФРГ, поменялось гражданство её населения. Разумеется, никто не лишал новых граждан объединённой Германии права выйти из гражданства. Но это уже совсем другой процесс.

Гражданство также можно восстановить в результате реинтеграции и репатриации. Первый термин характеризует восстановление гражданства лиц, которые ранее его имели, а затем утратили. По сути дела, это упрощённый вариант натурализации. Репатриация – возвращение на родину беженцев, перемещённых лиц, военнопленных. Особый случай репатриации – получение гражданства Израиля евреями, вернувшимися на свою «историческую родину». Напомним, что после изгнания из Палестины иудеев римлянами возможность воссоздать еврейское государство появилась лишь в 1947 году.

Мы отметили выше, что гражданство можно не только приобрести, но и потерять. Человек может выйти из гражданства по собственному желанию. Например, чтобы получить гражданство другого государства. Это право может быть ограничено некоторыми обстоятельствами. Скажем, наличием не выполненных перед государством финансовых или иных обязательств. В ФРГ отказаться от гражданства не могут государственные чиновники и судьи. Законы ряда стран требуют предъявить доказательства, что, выходя из гражданства, человек приобретёт гражданство другого государства, не станет апатридом.

Апатрид – человек без гражданства, в буквальном переводе «не имеющий родины». Нормы международного права нацеливают государства на действия по сокращению числа апатридов.

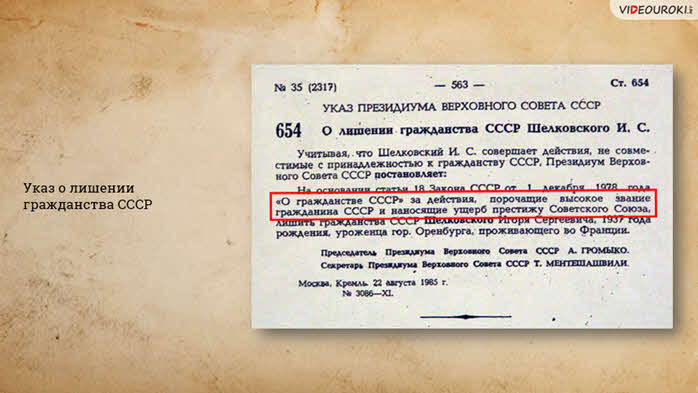

Право на гражданство относится к числу неотъемлемых прав человека. Однако в отдельных странах предусмотрена процедура лишения гражданства. Если государство не признаёт двойное гражданство, то это может быть связано с натурализацией в другой стране. Либо лишение гражданства может быть видом наказания за какие-либо действия.

Гражданин Советского Союза мог быть лишён гражданства, если совершил действия, «порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР». Привлеките на помощь свои знания по отечественной истории и вспомните примеры подобного рода.

О гражданстве Российской Федерации, способах его приобретения мы поговорим отдельно. А пока с помощью схемы систематизируем способы приобретения, восстановления и утраты гражданства. Можете ли вы дать определение всем терминам, которые видите на экране?

Источник

Основания, условия, порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации

Основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации определены Федеральным законом от 31 мая 2002 г.

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 (далее – Положение).

Гражданство Российской Федерации приобретается (статья 11 Федерального закона):

б) в результате приема в гражданство Российской Федерации;

в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;

г) по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Прием в гражданство Российской Федерации лиц осуществляется в общем и упрощенном порядке.

Общий и упрощенный порядки отличаются основаниями, условиями, сроками рассмотрения соответствующих заявлений (в общем порядке – срок рассмотрения заявления до 1 года, в упрощенном – до 6 месяцев со дня подачи всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов) и компетенцией принятия решения.

По заявлениям о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке решение принимает Президент Российской Федерации, в упрощенном порядке – руководитель территориального органа МВД России на региональном уровне.

Квоты на приобретение российского гражданства отсутствуют. Преимущественного права приобретения гражданства Российской Федерации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности не установлено.

Условия приема в российское гражданство в общем порядке установлены статьей 13 Федерального закона. Одним из основных условий является постоянное проживание на территории России по виду на жительство в течение 5 лет непрерывно. Срок проживания сокращается до 1 года или это условие снимается для отдельных категорий иностранных граждан, установленных той же статьей.

На основании статьи 37 Федерального закона гражданство Российской Федерации приобретается:

в соответствии со статьей 12 Федерального закона – со дня рождения ребенка;

в соответствии с частями второй и четвертой статьи 26 Федерального закона – со дня усыновления (удочерения) ребенка;

в остальных случаях – со дня принесения лицом Присяги в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона, если иное не предусмотрено Федеральным законом и указами Президента Российской Федерации.

Заявления по вопросам гражданства лицом, проживающим на территории России, подается в территориальный орган МВД России по месту жительства заявителя. Прием заявлений от лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, осуществляется в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом.

Условия приема в российское гражданство установлены частью первой статьи 13 Федерального закона:

• наличие законного источника средств к существованию;

• обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у лица иного гражданства;

• владение русским языком.

Заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, о восстановлении в гражданстве Российской Федерации и о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, поданные лицами, отклоняются на основании части первой статьи 16 Федерального закона, если указанные лица:

а) выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу безопасности Российской Федерации;

б) участвуют либо участвовали в международных, межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах, либо в совершении в ходе таких конфликтов действий, направленных против российского контингента миротворческих сил и препятствующих исполнению им своих миротворческих функций или направленных против Вооруженных Сил Российской Федерации, либо в совершении террористических актов, осуществлении экстремистской деятельности или в подготовке совершения таких актов, в осуществлении такой деятельности за пределами Российской Федерации в отношении граждан Российской Федерации, представительств Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях, представительств субъектов Российской Федерации и их сотрудников;

в) участвуют либо участвовали в совершении или в подготовке к совершению противоправных действий, содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности, за осуществление которой законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная или гражданско-правовая ответственность, либо иных действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;

г) имеют ограничения на въезд в Российскую Федерацию в связи с тем, что они подвергались административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавались Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, либо в связи с принятием в отношении лица решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации (до истечения установленных сроков ограничения на въезд в Российскую Федерацию);

д) использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения;

е) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

ж) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации;

з) преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации или компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (до вынесения приговора суда или принятия решения по делу);

и) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (до истечения срока наказания).

Соответствующие конкретным основаниям приобретения российского гражданства формы заявлений, правила и порядок их оформления, подачи и рассмотрения, а также перечни прилагаемых к ним документов, установлены Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325.

За рассмотрение заявлений по вопросам гражданства уплачивается государственная пошлина в размере 3 500 рублей.

Гражданство Российской Федерации прекращается со дня принятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, соответствующего решения.

Источник