Гравитационный режим

Гравитационным режимом называется режим нефтяной залежи, при котором нефть вытесняется в скважины под действием силы тяжести самой нефти.

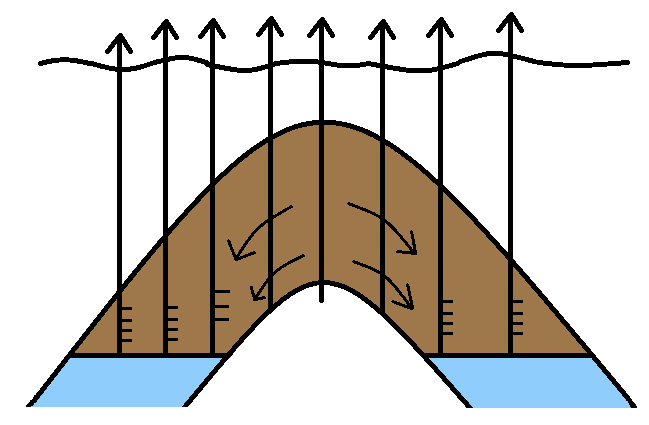

Основным источником энергии при этом режиме, продвигающей нефть к забоям скважин, является действие силы тяжести. Этот режим чаще всего проявляется на последней стадии разработки нефтяных залежей, когда действие других источников пластовой энергии уже прекращается. В практике разработки нефтяных залежей обычно выделяют два вида гравитационного режима: а) напорно-гравитационный; б) гравитационный режим со свободным зеркалом нефти.

Напорно-гравитационный режим обычно фиксируется в тех залежах, которые приурочены к высокопроницаемым пластам с довольно большими углами падения, что способствует продвижению нефти к их пониженным участкам. Нефть движется к забоям добывающих скважин под действием собственного веса. При этом дебиты нефти зависят от разности отметок уровня нефти и забоя скважины, а также от углов падения пласта. Поэтому скважины, расположенные далеко по падению пласта, характеризуются устойчивыми и повышенными дебитами нефти, что в свою очередь, способствует повышению нефтеотдачи. Обычно при этом режиме коэффициент нефтеотдачи достигает 0,3 — 0,4 д.е. (30-40%).

Примером залежи с напорно-гравитационным режимом является залежь в пласте Вилькокс (месторождение Оклахома-Сити, США), где вначале был зафиксирован режим растворенного газа. За счет этого режима было отобрано 23 % извлекаемых запасов нефти. С переходом залежи на напорно-гравитационный режим нефтеотдача достигла 50 %, что свидетельствует о том, что только за счет проявления гравитационного режима здесь дополнительно получено около 30 % от извлекаемых запасов нефти.

Второй вид режима — со свободным зеркалом нефти, обычно проявляется в тех залежах, где пласт характеризуется низкими коллекторскими свойствами, значительной фациальной изменчивостью и небольшими углами падения. В этом случае в отличие от напорно-гравитационного режима уровень нефти в скважинах находится ниже кровли пласта. Зоной дренажа в этом случае служит площадь залежи, находящаяся в пределах расположения данной скважины. За счет этого образуется свободная поверхность нефти, положение которой определяется линией естественного «откоса». В связи с этим данный вид режима и называют гравитационным со свободным зеркалом нефти.

| ВНК |

При напорно-гравитационном режиме зоной дренажа в отличие от рассматриваемого вида режима является вся площадь залежи, расположенная от добывающих скважин выше по восстанию пласта. Из-за небольшой площади дренажа при режимах со свободным зеркалом нефти коэффициенты нефтеотдачи обычно небольшие, от 0,1 до 0,2 д.е. (10-20%). Нефтеотдача в этом случае зависит от коллекторских свойств пласта, вязкости нефти, плотности сети добывающих скважин.

Примером залежей с проявлением данного режима является девонская залежь Ярегского месторождения (республики Коми), где нефть добывают шахтным способом, она поступает из пласта за счет силы тяжести.

Смешанные режимы

Режим, при котором возможно одновременное проявление энергий растворенного газа, упругости и напора воды, называют смешанным. Его рассматривают зачастую как вытеснение газированной нефти (смеси нефти и свободного газа) водой при снижении ниже. Давление на контуре нефтеносности может равняться или быть выше его. Такой режим протекает в несколько фаз: сначала проявляется энергия упругости нефти и породы, затем подключается энергия расширения растворенного газа и дальше — энергия упругости и напора водонапорной области. К такому сложному режиму относят также сочетание газо- и водонапорного режимов (газоводонапорный режим), которое иногда наблюдается в нефтегазовых залежах с водонапорной областью. Особенность такого режима — двухстороннее течение жидкости: на залежь нефти одновременно наступает ВНК и ГНК, нефтяная залежь потокоразделяющей поверхностью (плоскостью на карте линией) условно делится на зону, разрабатываемую при газонапорном режиме, и зону, разрабатываемую при водонапорном режиме.

Дата добавления: 2016-01-03 ; просмотров: 1817 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Режимы залежи

Месторождение нефти или газа обычно представляет одну или несколько ловушек, в которых находится нефть или газ. Месторождение как правило состоит из нескольких залежей с похожими структурами.

Нефть и газ находятся в пласте под давлением, которое, как правило, зависит от многих факторов, и в первую очередь от глубины залегания пласта. Это давление, обусловлено весом пород, располагающихся над пластом. По виду пластовой энергии, другими словами, по источнику, используемому при эксплуатации нефтяной или газовой залежи, различают несколько режимов залежи (или несколько режимов дренирования).

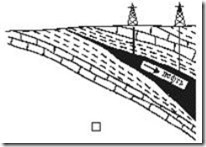

При водонапорном режиме перемещение нефти к устью скважины зависит от давления краевой (контурной) воды. В данном случае объем вытесненной нефти компенсируется объемом воды, поступающей из поверхностных источников. Если нефтяная залежь не сообщается с поверхностными источниками или воды из них поступает меньше, чем отбирается нефти, то дебиты скважин будут постепенно снижаться, то есть давление и объемы получаемой нефти будут падать. При водонапорном режиме залежи эксплуатируют до тех пор, пока контурная вода не достигнет устья.

Сам флюид, пластовая жидкость и порода залежи находятся в сжатом (упругом) состоянии, под большим давлением. При вскрытии залежи, флюид выдавливается в скважину (в зону пониженного давления) силой упругого расширения пластовой жидкости, флюида и вмещающей его породы. Такой режим залежи называется упруговодонапорным (упругим).

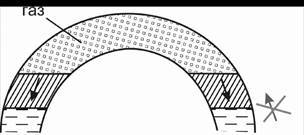

Газонапорный режим работы наблюдается при наличии газовой шапки. При вскрытии пласта с нефтью, газ находящийся в газовой шапке над нефтью давит на нефть и выдавливает её в скважину.

Режим растворенного газа обусловлен выделением в пласте растворенного ранее в нефти газа, пузырьки которого расширяются и выталкивают нефть из области более высокого в область низкого давления, в скважину. Здесь уместно привести следующий пример: если открыть бутылку с газировкой, то можно пронаблюдать режим растворенного газа, когда содержащийся в воде растворенный газ начнет стремиться, расширяясь в большие пузыри, в область низкого давления, то есть из бутылки, попутно увлекая за собой воду. Данный режим позволяет эксплуатировать скважину так называемым бескомпрессорным газлифтом.

Гравитационный режим — режим нефтяной залежи, при котором нефть перемещается к забою под действием собственной силы тяжести — стекает в скважину. От забоя к устью скважины нефть выкачивается специальными насосами. Иногда гравитационный режим называют безнапорным.

Гравитационный режим имеет место во время разработки залежей лишённых газовой шапки, напора вод и растворенного в нефти газа. Гравитационный режим может возникнуть в любой залежи на последней стадии ее разработки.

Гравитационный режим имеет место при шахтных методах добычи нефти. При горизонтальном расположении пласта в пространстве эффективность этого режима чрезвычайно мала. При этом, в крутопадающих пластах эффективность гравитационного режима увеличивается значительно.

Нефтяную залежь разрабатывают при различных режимах, обычным явлением является переход от одного режима эксплуатации к другому. Отдельные части залежи могут разрабатываться на разных режимах.

В месторождениях газа отбор его из пласта производят за счет давления, создаваемого расширяющимся газом. При эксплуатации месторождений пластовое давление снижается пропорционально отбору газа вследствие отсутствия внешних источников его поддержания. Добычу газа продолжают до тех пор, пока его давление не становится близким к атмосферному.

При разработке месторождения стараются извлечь из пласта максимум флюида. Соотношение извлеченной из пласта нефти и первоначально имеющейся характеризуется коэффициентом нефтеотдачи. Коэффициент нефтеотдачи зависит от многих факторов, таких как проницаемость породы, вязкость нефти, пластовое давления, технология добычи. Повышение нефтеотдачи основная задача нефтедобывающей промышленности. Естественная пластовая энергия не обеспечивает требуемый отбор нефти в течение всего срока эксплуатации месторождения, а также не позволяет извлечь из пласта всей содержащейся в нем нефти.

Для увеличения нефтеотдачи применяют методы искусственного поддержания пластовой энергии на основной стадии разработки месторождения. К методам поддержания пластового давления относятся: закачка воды в пласт; или газа в газовую шапку. Воду закачивают в пласт через нагнетательные скважины, размещенные, за внешним контуром нефтеносности по периметру залежи, в результате чего создается искусственный контур питания залежи водой. По мере перемещения контура нефтеносности эксплуатационные скважины переводят в нагнетательные для закачки в них воды. Кроме технической воды в пласт закачивают воду, обработанную поверхностно-активными веществами (ПАВ), способствующими вымыванию нефти, остающейся в порах пласта, или другими химикатами. В ряде случаев в пласт закачивается сжиженный углекислый газ с его продавкой специально обработанной водой. Для уменьшения вязкости нефти в пласт закачивают горячую воду или пар. Для определенных месторождений, например с вязкой нефтью, закачка холодной воды не допускается вообще, так как это приводит к уменьшению температуры продуктивного пласта и резкому ухудшению его проницаемости.

Температуру пласта можно повысить путем поджога в нем нефти и создания в пласте фронта горения, перемещающегося по мере выгорания остатков нефти и закачки в пласт воздуха. Теплота, выделяющаяся в результате горения, а точнее, окисления нефти, приводит к снижению ее вязкости, а образующийся пар способствует вытеснению нефти. Наиболее эффективным, но и самым дорогим способом является вытеснение нефти растворителем, который растворяет и нефть, и воду. При этом исчезает граница раздела этих жидкостей и обеспечивается наиболее полный вынос нефти из пласта.

Источник

Легко ли добыть нефть. Режимы работы нефтяных месторождений

Как я неоднократно писал в своих постах, активная добыча нефти началась немногим более сотни лет назад. Нефтяники прошлого снимали самые сливки нефтяных залежей. Им не приходилось бурить скважины в несколько тысяч метров глубиной, не надо было использовать насосы, не надо было разделять водонефтяную эмульсию, достаточно было пробурить кустарным способом скважину в несколько десятков метров – и она начинала бить фонтаном безводной нефти. Потому что в месторождениях было предостаточно потенциальной энергии, которая и двигала ее на свет божий. К сожалению, эти времена давно ушли в прошлое, и такое возможно только на совсем новых месторождениях, которых осталось не так уж и много.

Существует несколько видов источников энергии, благодаря которым пластовый флюид (газ и жидкость) движется к забоям скважин. Это давление горных пород, упругость сжатых газов и жидкостей, растворенный в нефти газ, напор вод, сила тяжести нефти.

В зависимости от преобладающего источника энергии в процессе эксплуатации выделяют следующие основные режимы нефтяных залежей: 1) водонапорный; 2) упруго-водонапорный; 3) газона¬порный (или режим «газовой шапки»); 4) режим растворенного газа; 5) гравитационный.

1. Водонапорный режим — При данном режиме основной движущей силой, вытесняющей нефть к забоям эксплуатационных скважин, является напор краевых вод. Обязательным условием этого режима является постоянная их подпитка законтурных вод месторождения, т. е. связь с дневной поверхностью, откуда и поступает вода (талая, дождевая и пр.).

Это наиболее эффективный режим работы месторождения, при его эффективном использовании можно достигнуть огромного процента извлекаемой нефти из пласта (коэффициент извлечения нефти, КИН) – до 80 (0,8, если принять сто процентов за единицу). Но такие результаты, конечно же, возможны в исключительных случаях, но даже они достигнут 0,5-0,6 – это очень много, потому что средний КИН в мире вряд ли больше 0,35.

Схема работы водонапорного режима

Но для этого, кроме удачного режима напорных вод, необходим и рациональные темпы отбора, не больше 5-6% в год. В этом случае водонефтяной контакт (ВНК) продвигается равномерно. Иначе вода быстро прорвется к добывающим скважинам по контурам обводнения и энергия будет потрачена вхолостую, да еще придется приложить немало усилий для уменьшения обводнения добываемой нефти.

Упруговодонапорный. При этом режиме вытеснение нефти происходит под действием упругого расширения самой нефти, окружающей нефтяную залежь воды и скелета пласта. Т. е. под влиянием налегающих пород нефть, жидкость, и скелет горных пород хоть несильно, но сжимаются. сама по себе упругость жидкости и пласта очень мала, но при значительных размерах водонапорных систем и больших пластовых давлениях в результате расширения жидкости и уменьшения объема пор (трещин) из пласта в скважины дополнительно вытесняется большое количество жидкости. Упругие свойства жидкости и пласта характеризуются коэффициентами сжимаемости соответственно жидкости и пласта.

Упруговодонапорный режим наиболее ярко проявляется при плохой сообщаемости (или отсутствии сообщения) нефтяной залежи с областью питания или весьма значительной отдаленности (50— 100 км) области питания от залежи нефти.

В отличие от водонапорного режима при упруговодонапорном режиме пластовое давление в каждый данный момент эксплуатации зависит и от текущего, и от суммарного отборов жидкости из пласта. По сравнению с водонапорным режимом упруговодонапорный режим работы пласта менее эффективен. КИН редко достигает значений 0,5

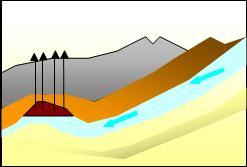

Газонапорный режим. Как я писал раньше, большинство месторождений приурочены к выпуклым зонам складчатости осадочных пород – антиклиналям. В них в нижней части скапливается имеющая наибольшую плотность пластовая вода, посередине – нефть, сверху – наиболее легкий газ. Эта верхняя часть пласта, содержащая газ и называется газовой шапкой.

Эффективность газонапорного режима зависит от соотношения размеров газовой шапки и залежи нефти, а также от коллекторских свойств пласта и характера структуры. Благоприятными условиями для проявления этого режима являются высокая проницаемость коллекторов (особенно вертикальная, вкрест напластования), большие углы наклона пластов (хорошая выраженность структуры) и малая вязкость нефти.

По мере извлечения нефти из пласта и снижения давления в нефтяной зоне газовая шапка расширяется, и газ продвигает нефть в пониженные части пласта к забоям скважин. Даже при наличии в пониженной части пласта краевых вод газ как источник энергии на первом этапе эксплуатации преобладает. Однако при некотором напоре краевых вод по мере снижения давления в газовой шапке может начаться перемещение нефти из нефтяной зоны пласта в газовую шапку. Такое перемещение нежелательно, так как нефть, смачивающая сухие пески газовой шапки, может быть безвозвратно потеряна. В связи со сказанным выпуск газа из газовой шапки, а также эксплуатация скважин с высоким газовым фактором при газонапорном режиме недопустимы; газ газовой шапки нужно всемерно беречь, а в случае необходимости надо закачивать газ в газовую шапку для того, чтобы предотвратить продвижение в нее нефти из нефтяной зоны пласта.

КИН при рациональной разработке с использованием газовой шапки может достигать 0,5-0,6

Следующий режим работы месторождения – режим растворенного газа. Газ практически всегда растворен в нефти, и чем больше давление – тем больше его растворяется. Во время разработки месторождения давление падает. Когда оно достигает определенных показателей, то газ начинает выделяться из жидкости в виде сначала маленьких пузырьков, которые резко увеличиваются при дальнейшем его падении. Это давление, когда в нефти начинает выделяться растворенный газ, называется давлением насыщения. Оно зависит также и от других факторов – соотношением газ/жидкость, температурой, состава и пр.

Газовые факторы в начальную стадию разработки быстро возрастают, а в дальнейшем по мере истощения залежи снижаются. Появление в пласте (в результате снижения пластового давления) свободного газа даже в количестве 7% (от объема пор) сильно снижает фазовую проницаемость для нефти, что приводит к резкому снижению эффективности рассматриваемого режима. Коэффициент нефтеотдачи при этом режиме составляет 0,2-0,4.

Гравитационный режим — такой режим, когда энергия напора обусловлена исключительно силой тяжести самой нефти. Как пра¬вило, газ в нефтяной залежи отсутствует. Данный режим принято подразделять:

• на напорно-гравитационный, проявляющийся в том случае, когда коллектор обладает высокой проницаемостью и имеет наклон; при этом продвижение нефти в сторону наклона в пониженные части пласта облегчается за счет действия силы тяжести. Дебиты скважин, забои которых расположены на наиболее низких гипсометрических отметках пласта (в самых нижних точках пласта), довольно высокие, коэффициент нефтеотдачи повышенный;

на гравитационный режим со свободным зеркалом нефти, который наблюдается в пологозалегающих пластах с плохими кол¬лекторскими свойствами. Уровни нефти в скважинах находятся, как правило, ниже кровли залежи. Дебиты скважин обычно низкие, так как нефть к забоям скважин притекает с ограниченной площади из зоны, прилегающей к данной скважине, вследствие чего образуется свободная поверхность нефти. Можно сказать, что на формирование гравитационного режима нефтяной залежи гидродинамические условия не оказывают заметного влияния.

Этот режим проявляется во время всей эксплуатации месторождения, и работает дольше всего, даже когда исчерпаны все остальные четыре режима. Благодаря ему месторождение можно эксплуатировать еще десятки лет на самом позднем режиме разработки месторождения. Надо только понимать, что нефть под действием силы тяжести движется очень медленно, поэтому дебиты скважин невелики и они работают в периодическом режиме. КИН при этом режиме тоже очень мал, не больше 0,1-0,15

Как правило, большинство месторождений работает одновременно под действием нескольких сил, поэтому режим этот называется смешанный.

Наука | Научпоп

6.1K постов 68.7K подписчиков

Правила сообщества

ВНИМАНИЕ! В связи с новой волной пандемии и шумом вокруг вакцинации агрессивные антивакцинаторы банятся без предупреждения, а их особенно мракобесные комментарии — скрываются.

Основные условия публикации

— Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

— Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

— Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

— Видеоматериалы должны иметь описание.

— Названия должны отражать суть исследования.

— Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

Не принимаются к публикации

— Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

— Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

— Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

— Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

— Попытки использовать сообщество для рекламы.

— Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

— Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество пикабу.

Вспомнил рассказ коллеги: значит набирают пробу в полторашку.. а там 95% воды и лишь тонкая плёнка нефти сверху.. значит рентабельно:)

Я в восторге от вашей серии постов, учила это все в универе 5 лет, но то как это изложено у вас, не сравнится с тем, как нам все объясняли!

Моментами даже хочется в профессию вернуться, спасибо!

Оборудование для добычи нефти)

Хочу развеять главный миф о дОбыче.

Больше всего нефти добывают не «качалки» ,которые все видели вдоль дорог, а вот такие невзрачные «палки» (комплект которых может стоить как Лэнд Крузер в максимальной комплектации).

Вобщем это УЭЦН (установка электро центробежного насоса).

Если можно так выразиться,это модульная конструкция,которая позволяет добывать от 16 до 1800 тон жидкости в сутки.(в зависимости от конфигурации,параметров скважины и пожеланий заказчиков).

Сравнительно ШГН (Штанговый Глубинный Насос,та самая «качалка» вдоль дороги,добывает не более 15 тон в сутки.)

Вот как то так.

Вряд ли кому то сильно интересен данный вопрос,но как представитель профессии ,снял с себя груз общественного незнания)

Ответ на пост «Про нефть — 2»

Автор пишет, что от писем с рацпредложениями в нефтяные компании нет никакой реакции. Вполне возможно, что в Татнефти письма таки читают. =)

Следом идет патентная заявка от АО Татнефть от 28.02.2019 ( https://i.moscow/patents/RU2713287C1_20200204 ).

Я технически в этом ничего не понимаю, но разделы Реферат и Формула изобретения совпадают слово в слово.

Интересно услушать комментарии юристов по патентному праву.

Правда ли, что нефть образовалась из останков динозавров?

Нередко пишут о том, что в образовании «чёрного золота» важнейшую роль сыграли продукты разложения древних обитателей нашей планеты — динозавров. Мы проверили, так ли это.

(Для ЛЛ: существуют разные теории, но. нет)

Об этом занимательном факте можно прочитать на экономическом портале «Кто в курсе», в учебном курсе для начальных классов «Рыбы, ископаемые и топливо» от Общества инженеров-нефтяников, в повести Виктора Пелевина «Македонская критика французской мысли» и многих других источниках. Распространено подобное мнение и на Западе, где упоминается в образовательных блогах. И в российских, и в зарубежных источниках приводятся свидетельства того, что эта информация долгое время преподавалась в средних школах.

Также в Сети распространён мем:

Учёные до сих пор не пришли к единому мнению о том, как образовалась нефть. Существуют две принципиально разные теории её происхождения. Согласно первой — органической, или биогенной, — основой для нефти стали останки древних организмов и растений, которые на протяжении миллионов лет осаждались на дне морей или покрывались слоями на континенте. Затем, после переработки микроорганизмами и под воздействием температуры и давления, они сформировали богатые органическим веществом нефтематеринские (способные рождать нефть) породы.

Породы эти могут стать основой для нефти в так называемом нефтяном окне — зоне на глубине 1,6–4,6 км с температурой от 60 до 150 °C. В верхней его части температура недостаточно высока, и нефть получается «тяжёлой»: вязкой, густой, с высоким содержанием смол и асфальтенов. Внизу же температура пластов поднимается настолько, что молекулы органического вещества дробятся на самые простые углеводороды — образуется природный газ. Затем под воздействием различных сил углеводороды мигрируют из нефтематеринского пласта в выше- или нижележащие породы.

Из этого короткого описания может сложиться ложное ощущение скоротечности процесса образования нефти из органических останков. На самом деле он, по расчётам учёных, занимает в среднем от 10 до 60 млн лет.

❗️ Другое дело — искусственные условия: если для органического вещества создать соответствующий температурный режим, то на его переход в растворимое состояние с образованием всех основных классов углеводородов достаточно часа. Подобные опыты сторонники органической гипотезы толкуют в свою пользу: преобразование органики в нефть налицо.

В пользу биогенного происхождения нефти есть и другие аргументы. Так, большинство промышленных скоплений нефти соседствуют с осадочными породами. Мало того, живая материя и нефть сходны по элементному и изотопному составу. В частности, в большинстве нефтяных месторождений обнаруживаются биомаркеры — например, пигменты хлорофилла, широко распространённые в живой природе. Ещё более убедительным можно считать совпадение изотопного состава углерода в биомаркерах и других углеводородах нефти. Всё это делает органическую теорию происхождения вещи значительно более популярной в современной науке.

Однако и сторонники неорганической теории приводят ряд аргументов в пользу своей точки зрения. Версий неорганического происхождения нефти в недрах земли и других космических тел много, но все они опираются на одни и те же факты.

Во-первых, многие (хотя и не все) месторождения связаны с зонами разломов. Через эти разломы, по мнению сторонников неорганической концепции, нефть и поднимается с больших глубин ближе к поверхности Земли. Во-вторых, месторождения нефти встречаются не только в осадочных, но и в магматических и метаморфических горных породах (хотя они могли оказаться там и в результате миграции). Кроме того, углеводороды встречаются в веществе, извергающемся из вулканов. Наконец, третий, наиболее весомый аргумент в пользу неорганической теории состоит в том, что углеводороды есть не только на Земле, но и в метеоритах, хвостах комет, атмосферах других планет и рассеянном космическом веществе. Так, присутствие метана отмечено на Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. На Титане, спутнике Сатурна, есть реки и озёра из смеси метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. А поскольку считается, что за пределами Земли на данный момент нет жизни, сторонники неорганической теории этим доказывают, что углеводороды вполне обходятся и без органики.

Очевидно, что посильный вклад динозавров в образование нефти может рассматриваться только в рамках первой теории — органической. Однако против этого есть два серьёзных аргумента.

1. Согласно господствующей сегодня концепции, нефть существовала в течение львиной доли времени существования нашей планеты (4 млрд лет). В пользу этого, помимо технических выкладок, говорят многочисленные находки. Например, в 1998 году в Австралии крошечные капли нефти были обнаружены внутри скальных пород, возраст окончательного образования которых доходит до 3,8 млрд лет. В то же время динозавры (кроме так называемых птичьих) просуществовали с отметки примерно в 250 млн лет назад до отметки в 66 млн лет назад. Иными словами, если всю историю существования нефти разбить на 16 равных отрезков, то динозавры попадут в последний, 16-й. Без них нефть вполне удачно образовывалась, хотя немалая часть существующих запасов нефти и появилась в последний отрезок.

2. Животные не составляют и 1% от общей биомассы Земли. Таков расклад сейчас, таким он был, если верить специалистам, и миллионы лет назад. По мнению ученых, исходным материалом для образования нефти служили и продолжают служить микроорганизмы, населяющие прибрежные морские воды, — планктон, 90% которого составляет фитопланктон. Иными словами, нефть — это в первую очередь результат разложения растений, а во вторую (или даже десятую) — животных, и то преимущественно мелких, но почти обязательно морских.

Таким образом, официальная наука не позволяет говорить о каком-то мало-мальски заметном участии динозавров в образовании нефти. В то же время опровергнуть наличие хотя бы микроскопической роли этих животных в процессе тоже невозможно.

Откуда же вообще возникло всеобщее заблуждение «нефть — из динозавров»? Современные исследования говорят о том, что оно могло стать результатом обширной рекламной кампании нефтяной корпорации Sinclair Oil, начавшейся в 1930-е годы в США. Корпорация спонсировала археологические раскопки динозавров, отправляла гигантские модели этих созданий на Всемирные выставки в Чикаго и Нью-Йорке, не говоря о всевозможной символике и сувенирах.

И по сей день динозавр Дино украшает логотип корпорации, в чём-то способствуя жизни этого мифа.

Источник