Гранулометрический состав горных пород, способы его определения

Содержание в породе частиц различной величины, выраженное в весовых процентах, называется гранулометрическим (механическим) составом.

От гранулометрического состава зависят не только пористость, но и другие важнейшие свойства пористой среды: проницаемость, удельная поверхность и др.

На основании результатов механического анализа, проводимого в процессе эксплуатации месторождения, для оборудования забоев нефтяных скважин подбирают фильтры, предохраняющие скважину от поступления в нее песка, подбирают режимы промывок песчаных пробок и т.д. Анализ механического состава широко применяется не только для изучения свойств, их происхождения, но и в нефтепромысловой практике. Механический состав определяют ситовым анализом (a > 0,05 мм), седиментационным, в жидкости различная скорость осаждения.

Результаты замера представлены на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Гранулометрический состав породы

Коэффициент неоднородности Кн =

Для нефтяных и газовых месторождений Кн = 1,1 ¸ 20,0.

Проницаемость горных пород — важнейший параметр, характеризующий проводимость коллектора, т.е. способность пород пласта пропускать сквозь себя жидкость и газы при наличии перепада давления.

При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в пористой среде движутся нефть, газ, вода или, скажем, их смеси. В зависимости от того, что движется в пористой среде и каков характер движения, пропорциональность одной и той же среды может быть различной. Поэтому для характеристики проницаемости нефтесодержащих пород введены понятия абсолютной, эффективной (или фазовой) и относительной проницаемости.

Абсолютная проницаемость — проницаемость пористой среды при движении в ней лишь одной какой-либо фазы (газа или однородной жидкости).

Фазовая (эффективная) проницаемость — проницаемость породы для одного газа или жидкости при содержании в породе многофазных систем.

Относительная проницаемость — отношение фазовой проницаемости данной пористой среды к абсолютной ее проницаемости. За единицу проницаемости принимается — проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью в 1 м 2 и длиной 1 м, при перепаде давления 1 Па расход жидкости вязкостью 1Па·с составляет 1м 3 /с.

В промысловых исследованиях для оценки проницаемости обычно пользуются практической единицей – мкм 2 ·10 -3 (микрометр квадратный).

Проницаемость естественных нефтяных коллекторов изменяется в очень широком диапазоне значений даже в пределах одного и того же пласта. Приток нефти и газа к забою скважин наблюдается в пластах с высоким пластовым давлением даже при незначительной проницаемости пород (10¸20 мкм 2 ·10 -3 и менее). Проницаемость большинства нефтеносных и газоносных пластов составляет обычно несколько сот мкм 2 ·10 -3 .

На проницаемость влияет характер напластования пород.

При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в пористой среде движутся нефть или газ (при наличии в порах воды), или многофазные системы (вода, нефть и газ одновременно). В этих условиях проницаемость породы для одной какой-либо фазы всегда будет меньше абсолютной проницаемости этой породы. При этом величина эффективной (фазовой) проницаемости зависит от нефте-, газо- и водонасыщенности породы. Так, при водонасыщенности примерно 20% проницаемость породы для нефти падает, в то время как движение воды в порах почти не наблюдается. При водонасыщенности 80% движение нефти (газа) практически прекращается и фильтруется только вода.

Вывод: необходимо предохранять нефтяные пласты от преждевременного обводнения и предотвращать прорыв вод к забоям нефтяных скважин.

Некоторое влияние на относительную проницаемость различных фаз оказывают физико-химические свойства жидкостей, проницаемость пород, градиент давления.

Карбонатность нефтегазосодержащих пород — это суммарное содержание (%) солей угольной кислоты в коллекторах (СаСО3, CaMg(CO3) — 2 определяется путем растворения навески породы в НСl.

Чем выше карбонатность, тем ниже проницаемость пород и в целом хуже коллекторные свойства.

По мере роста карбонатности песчаников постепенно снижается их пористость, а когда карбонатность достигает 10%, снимается и проницаемость. При карбонатности 25¸30% песчаники практически перестают быть поровыми коллекторами.

Удельная поверхность – отношение общей поверхности открытых поровых каналов к объему породы. Величина ее в коллекторах нефти и газа составляет десятки тысяч квадратных метров (при диаметре зерен 0,2 мм удельная поверхность превышает 20 000 м 2 /м 2 ). Вследствие этого в виде пленочной нефти и конденсата в пласте остается большое количество углеводородов.

Горно-геологические параметры месторождений:

геометрия месторождения (форма, площадь и высота месторождения, расчлененность на отдельные залежи и продуктивные пласты, глубина залегания);

свойства коллекторов (емкостные — пористость, нефтенасыщенность; фильтрационные — проницаемость; литологические — гранулометрический состав, удельная поверхность, карбонатность; физические — механические, теплофизические и др.;

физико-химические свойства флюидов;

энергетическая характеристика месторождения;

величина и плотность запасов нефти.

Размеры месторождений в среднем составляют: длина 5¸10 км, ширина 2¸3 км, высота (этаж нефтегазоностности) 50¸70 м.

Нефтяные залежи составляют 61 %, нефтегазовые — 12 %, газовые и газоконденсатные — 27 %.

По величине извлекаемых запасов (млн. т) залежи нефти условно делят на мелкие (менее 10), средние (10¸30), крупные (30¸300) и уникальные (более 300).

По начальному значению дебита (т/сут) различают низко- (до 7), средне- (от 7 до 25 ), высоко- ( от 25 до 200 ) и сверхвысокодебитные (более 200) нефтяные залежи.

Источник

1.3. Гранулометрический состав горных пород

Гранулометрическим составом горных пород называют количественное (массовое) содержание в породах частиц различной величины. Гранулометрический состав характеризует степень дисперсности минеральных частиц, слагающих горную породу. От степени дисперсности минералов зависят многие другие коллекторские свойства пористой среды: пористость, проницаемость, удельная поверхность, остаточная водонасыщенность, нефтенасыщенность, силы, капиллярно удерживающие флюиды в пласте и другие.

Размер частиц горных пород изменяется от коллоидных (10 –3 -10 –5 см) до галечника и валунов. Гранулометрический состав нефтесодержащих пород в основном представлен частицами размером от 1 до 0,01 мм в диаметре. По размерам зерен классифицируют структуры обломочных пород на следующие:

— псефитовую, с размером зерен более 2 мм;

— псаммитовую, с преимущественным размером частиц от 2 до 0,1 мм;

— алевритовую, включающую частицы размером 0,1-0,01 мм;

— пелитовую, с размером зерен менее 0,01 мм.

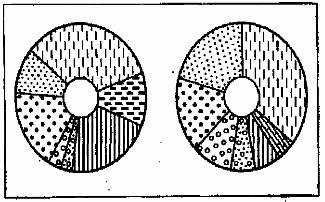

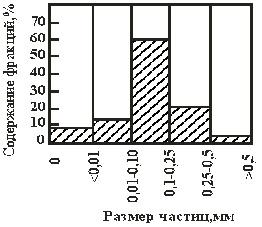

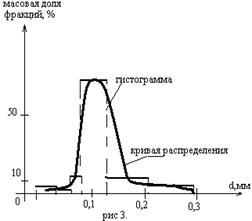

Для определения гранулометрического состава горных пород существует несколько методов. Наиболее распространенными являются ситовый и седиментационный методы, применяемые для слабо и средне сцементированных горных пород. Ситовый анализ применяется преимущественно для характеристики состава псефитов и псаммитов (породу последовательно просеивают через сита с уменьшающим диаметром отверстий), а седиментационный анализ используют для алевритов и пелитов. Результаты анализа гранулометрического состава пород представляют в виде таблиц или диаграмм (рис. 1.6), секторы которых показывают содержание различных фракций. Путём суммирования в последовательном порядке процентного содержания каждой фракции, строят интегральную (кумулятивной) кривую (рис. 1.7).

Рис. 1.6. Изображение состава в виде гистограммы и диаграммы

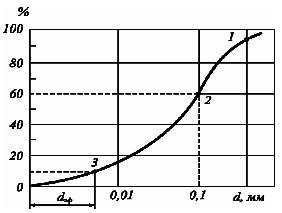

Рис. 1.7. Гистограмма гранулометрического состава образца (слева): d – диаметр частиц, γ = — 10 lg d и интегральная кривая суммарного состава

По построенной интегральной кривой определяют две важные величины: коэффициент однородности (неоднородности) и так называемый действующий диаметр или эффективный размер зерен (dЭф).

Для пород со средней и высокой цементацией применяют метод исследования в шлифах под микроскопом (см. лабораторный практикум).

1.4. Пористость

Под пористостью горной породы понимают наличие в ней пор (пустот). Пористость характеризует способность горной породы вмещать жидкости и газы. Это ёмкостной параметр горной породы. В зависимости от происхождения различают следующие виды пор:

Поры между зёрнами обломочного материала (межкристаллические поры), промежутки между плоскостями наслоения – это первичные поры, образовавшиеся одновременно с формированием породы.

Поры растворения, образовавшиеся в результате циркуляции подземных вод. За счёт процессов растворения минеральной составляющей породы активными флюидами, циркуляционными водами образуются поры (например, поры выщелачивания), вплоть до образования карста.

Поры и трещины, возникшие под влиянием химических процессов, приводящие к сокращению объёма породы. Например, превращение известняка (СаСО3) в доломит (СаСО3· МgСО3). При доломитизации идёт сокращение объёмов породы приблизительно на 12 %, что приводит к увеличению объёма пор. Аналогично протекает и процесс каолинизации – образование каолинита (Al2O3·2·SiO2·H2O).

Пустоты и трещины, образованные за счёт эрозионных процессов, выветривания, кристаллизации, перекристаллизации.

Пустоты и трещины, образованные за счёт тектонических процессов, напряжений в земной коре.

Виды пор (2-5) – это, так называемые, вторичные поры, возникающие при геолого-минералогических или химических процессах.

Источник

Гранулометрический состав горных пород

Гранулометрический анализ используется для определения дисперсности минеральных частиц, несцементированных песков и слабосцементированых песчаников. Дисперсность сцементированных пород узучается в шлафах под микроскопом. Степень дисперсности пород влияет на ряд ее свойств: пористость, проницаемость, удельную поверхность, капиллярные свойства и т.д. При выполнения гранулометрического анализа породы разделяют на фрикции по размерам частиц.

Гранулометрическим (механическим) составом горной породы называется количественное (массовое) содержание в породе частиц различной крупности.

Размеры частиц горных пород изменяются от коллоидных частиц (размером менее 0,001 мм) до галечников и валунов. Однако для нефтеносных коллекторов, как правило, в пределах 0,01 – 1 мм.

Методы определения механического состава горных пород:

1. Ситовой анализ (для разделений фракций песка d≥0.05 мм);

2. Седиментационный анализ (d

Седиментационный анализ основан на различии скоростей оседания зерен в вязкой жидкости у частиц неодинаковых размеров.

Скорость осаждения V частиц сферической формы определяется формулой Стокса:

где g – ускорение свободного падения, d – диаметр частиц, ν – кинематическая вязкость жидкости,

Формула Стокса имеет пределы и условия применения: 1) считают, что формула (1.1) применима для частиц диаметром 0,1 – 0,001 мм; на частицы меньшего диаметра влияет броуновское движение и слои адсорбированной воды; 2) формула Стокса справедлива для свободного (нестесненного) движению зерен, поэтому массово содержание твердой фазы не должно превыщать 1 %.

Методы седиментационного анализа различны. Основные (при исследовании грунтов):

1. Способ отмучивания током воды и способ слива жидкости (метод Сабанина);

2. Метод взвешивания осадка с помощью весов Фигуровского.

При отмучивании грунт помещают в конический или цилиндрический сосуд и регулированием скорости воды, текущей снизу вверх, добиваются выноса из сосуда частиц определенного диаметра, который определяют по формуле Стокса.

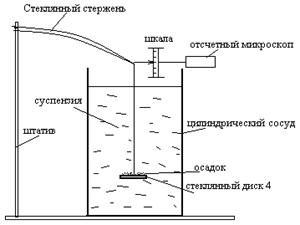

Наиболее совершенный метод седиментационного анализа – взвешивание осадка, выпавшего из хорошо перемешанной суспензии из грунта и воды, на специальный датчик – подложку (например, тонкий стеклянный диск 4). Осадок взвешивают как функцию времени. Если частицы имеют крупные размеры – осадок выпадает быстро, если размеры частиц малы – то выпадение осадка происходит медленно. Взвешивание осадка производят или на весях Фигуровского (рис. 1.1) или на автоматических седиментационных весах (например, модели ВСД – 1/50). В прборе ВСД – 1/50 (диапазон диаметра частиц 1 – 50 мкм) автоматически регистрируется масса осадка (в пределах 0 – 500 мг) как функция времени.

После обработки получают зависимость массовой доли частиц от их диаметра. Результаты отображают в виде графиков (таблиц) двух типов:

1.

Источник