- почём в слове граненый одна н ? почёму в слове граНеный одна н ? вроде от слова грань.

- Граненый стакан: почему у него 18 граней и кто придумал главный символ советского общепита

- Граненый стакан

- Мутное прошлое

- Ленин — Бухарину: без стакана не понять

- Техника безопасности

- 170 граммов на брата

- «Упали и разбилися. «

- Граненый стакан — это

- За стеклом. История граненого стакана от Петра I до Петрова-Водкина

- Загадка граненого стакана

- Первое стекло

- Хитрые стаканы Вершинина

- Насекомые-обманки

- Молочное стекло

- «Дедушка» хрусталя

почём в слове граненый одна н ? почёму в слове граНеный одна н ? вроде от слова грань.

От глагола «гранить».

В причастиях и отглагольных прилагательных (не путать с «обычными» прилагательными, образованными от существительных) пишется НН:

а) если в слове есть приставка.

Сравни:

скошенный, покошенный, но кошеный;

связанный, перевязанный, но вязаный.

Примечания:

1. Приставка не- не дает права писать НН (некошеный луг) .

2. Если кроме не- есть другая приставка, то она дает (нескошеННый луг) .

3. То же относится и к первой части сложного слова: свежеморожеНый, свежезаморожеННый .

б) если есть зависимое слово.

гранёНый стакан,

гранёННый особым способом стакан.

в) если слово образовано от глагола совершенного вида (отсутствие приставки или зависимого слова роли не играет) .

Например:

купить (что Сделать? — совершенный вид) — купленный; пленить (что Сделать? — совершенный вид) — пленённый; решить (что Сделать? — совершенный вид) — решённый; лишить (что Сделать? — совершенный вид) — лишённый.

Примечание:

Слово раненый, употребляясь как прилагательное, пишется с Н; если же это слово имеет приставку или зависимое слово, то оно выступает в роли причастия и пишется с НН:

изранеННый, | ранеННый пулей| боец

Выступая в роли существительного, это слово пишется с одним Н:

Раненые эвакуировались в тыл.

г) если есть суффикс -ова-, -ёва-, -ирова-

Например:

марин-ова-НН-ый (марин-ова-ть) ; риск-ова-НН-ый (риск-ова-ть) ; цикл-ёва-НН-ый (цикл-ева-ть) ; трен-ирова-НН-ый (трен-ирова-ть).

Источник

Граненый стакан: почему у него 18 граней и кто придумал главный символ советского общепита

Советский граненый стакан – настоящая легенда и символ, который может потягаться по популярности и узнаваемости с медведем, чебурашкой, водкой и автоматом Калашникова. На самом деле сложно будет отыскать в советском «фольклоре» вещь, которая был бы окружена большим количеством мифов. Итак, поговорим об этом предмете посуды и символе советского общепита поподробнее.

Сколько граней и почему

Первым делом стоит ударить по мифу о количестве граней. На самом деле у классических советских граненых стаканов было не только 18 граней. Были также стаканы 20, 14, 12, 16 и даже 10 гранями. Выбор такой формы обусловлен причинам исключительно прагматичного толка – стакан с четным числом граней намного проще массово производить. Тоже самое касается объемов. Граненые советские стаканы бывали на 50, 100, 150, 200 и 350 мл. Стоимость стакана колебалась от 3 до 14 копеек.

Кроме того, правильная геометрическая форма делала стакан очень прочным и хорошо защищённым от падений, что значительно повышало его ценность для использования на объектах общепита.

Впрочем, существуют весьма «поэтичные» версии о том, что 16 граней символизировали число республик СССР! Ничего общего с действительности эти версии, конечно же не имеют.

Кто первым придумал

На самом деле граненый стакан придумали вовсе не в СССР. Данный предмет посуды существовал еще во времена Российской империи. Конечно, первые стаканы выглядели совсем не так, да и логика в них закладывалась другая. Некоторые историки утверждают, что первые граненые стаканы появились в России при Петре I из-за развития флота. На кораблях срочно понадобилась не падающая посуда.

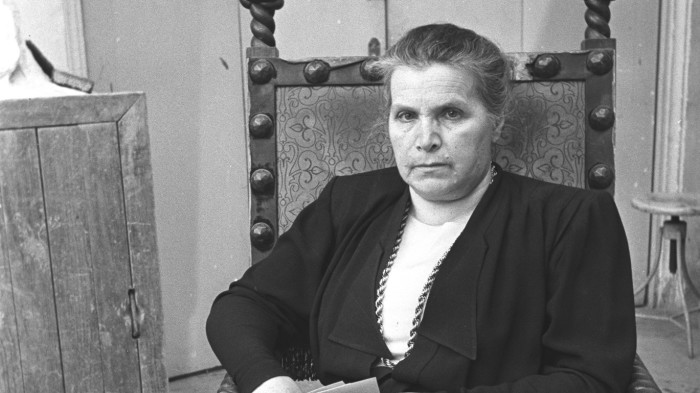

Классический советский граненый стакан был придуман художником и скульптором Верой Мухиной, той самой, что создала монумент «Рабочий и колхозница». Первый такой стакан был выпущен в 1943 году на стекольном заводе Гусь-Хрустальный (старейшее подобное предприятие на территории России).

С авторством стакана, впрочем, можно также найти «занимательные» мифические версии. Например, что придумал его художник Казимир Малевич, находясь в блокадном Ленинграде. Вот только создатель «Черного квадрата» умер еще в 1935 году в возрасте 56 лет.

Источник

Граненый стакан

Мутное прошлое

Граненый стакан стал поистине народным только в Советском Союзе, хотя его появление в России связывают с именем Петра I. Мастер Императорского стекольного завода якобы преподнес изделие монарху, который, «откушав из оного полынной водки», сказал: «Стакан осанист, и по руке впору!» 1 . Согласно легенде, более всего царя прельстило то, что грани делали стакан удобной посудой для флота — такой не упадет и не укатится во время качки.

Вероятнее всего, производство первых граненых стаканов в России было налажено после 1713 года на отвоеванном в результате Северной войны стекольном заводе в Ямбурге. Согласно записям шведского дипломата К.Р. Берка, имевшийся там кустарный завод «при русском правлении» был значительно улучшен, «и делали там не только стаканы, но также оконное и зеркальное стекло» 2 .

А повсеместно граненые стаканы вошли в обиход в 1860-е годы, когда на Гусь-Хрустальном, Дятьковском и Уршельском стекольных заводах промышленников Мальцовых был налажен массовый выпуск изделий из прессованного стекла. Такой способ производства делал их дешевыми — цены начинались с 0,5 копейки, а распространение в 43 городах империи — общедоступными. Поэтому не стоит удивляться тому, что культовая посуда, лишенная буржуйского пафоса, оказалась в центре внимания строителей нового мира.

Ленин — Бухарину: без стакана не понять

В начале 1921 года граненый стакан, например, стал предметом внутрипартийной полемики на высшем уровне. В ходе дискуссии о профсоюзах В. Ленин на примере стакана пытался популярно объяснить своему политическому противнику Н. Бухарину и остальным большевикам основы диалектики: «Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр, и инструмент для питья. Но стакан имеет не только эти два свойства или качества или стороны, а бесконечное количество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредствований» со всем остальным миром. Стакан есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки. » 3 .

Сам Ильич любил чаевничать и использовал диалектическую посуду по основному назначению — в материальном фонде ЦГА Москвы хранится принадлежавший ему стакан. А вот миллионы советских людей находили граненому стакану все новые и новые применения.

В начале 1940-х годов на Гусевском заводе начали внедрять полуавтоматы по производству прессованных стаканов. 11 сентября 1943 года с конвейера вышла первая партия 16гранных стаканов нового, советского образца. Сырье для них варили при температуре 1400-1600 градусов, дважды обжигали и затем гранили в специальных чугунных формах. Послевоенные стандартизированные стаканы имели 6,5 см в диаметре и 9 см в высоту, ободок, число граней варьировалось от 16 до 20, хотя встречались и исключения. 16 граней первых стаканов связывают с числом советских республик.

В 1950-е годы миллионы дешевых (от 7 до 14 копеек в рознице) и прочных стаканов наводнили страну.

Техника безопасности

Изначально позиционировавшийся как чайный, граненый стакан был хорошо приспособлен к потреблению горячих напитков — ободок заменял отсутствующую ручку. И все же в технологии изготовления имелся изъян — если в стакан мощной струей наливали крутой кипяток, стекло могло треснуть, иногда донышко просто-напросто откалывалось от стенок. Поэтому в столовых новые стаканы перед использованием хорошенько «прокаливали» — погружали в кипяток до полного остывания. А в домашних компаниях розлив кипятка порой превращали в забаву. Загадывали желание и ждали: у кого стакан треснет — у того сбудется. Такое «гадание» В. Дудинцев отразил в романе «Белые одежды», написанном в 1950-е годы:

«Что-то стаканы трескаются, — сказал дядик Борик. — Давайте, Леночка, налейте мне, а я загадаю, пустят меня за границу на конгресс или нет». Все весело зашумели. «Сейчас все полезут гадать, — Стригалев покачал головой. — Давайте, Леночка, наливайте мне тоже. Загадаю: утвердят мне докторскую степень?» В тишине запела струя кипятка. Стаканы не лопались. » 4 .

Однако в 1969 году стаканы стали лопаться и без кипятка, когда из-за технологического сбоя в продажу поступила большая партия из «напряженного стекла». «Осколки разлетаются на мелкие части и взрываются не только при пользовании ими, но и при хранении, мытье, сушке и заполнении их горячими и холодными напитками», — жаловались потребители. Сатирический киножурнал «Фитиль» отреагировал выпуском N 182 «Руками не трогать», пригласив создателей знаменитого мультфильма «Ну, погоди!». Сюжет получился на славу. Волк подкараулил Зайца, куда-то спешащего с коробкой новеньких граненых стаканов. Увидев, что они взрываются прямо на столе, Заяц принимается швырять их в Волка, как гранаты. В финале Волк прорычал: «Ну, стекольный завод, погоди!», а бракованную партию изъяли из употребления.

170 граммов на брата

Увы, в народной памяти граненый стакан ассоциируется не только и не столько с чаем. Сомнительную репутацию он заработал, вероятно, в 1960е годы, когда антиалкогольная политика Хрущева утвердила новую культуру пития. В конце 1958 года распивочная торговля в столовых, на вокзалах, вблизи предприятий и «культурных учреждений» была запрещена, а в ресторанах установлен лимит — 100 грамм водки на человека. Потребитель нашел выход в уличных излияниях — и граненый стакан загремел по улицам.

Полулитровая бутылка водки «по совести» делилась на три стакана, как в песне В. Высоцкого — «. разлив по 170 граммов на брата». Нередко в ход шли граненые стаканы из уличных автоматов с газировкой. Причем пропадали они редко — как правило, посуду после использования ополаскивали и возвращали на место. Кроме того, утверждают, что «не было большим грехом попросить стакан у незнакомой старушки, позвонив ей в дверь, скорее было б грехом не дать стакана» 5 .

Граненый стакан выступал мерой во всех кулинарных книгах советской эпохи. Любая хозяйка знала, что в один стакан умещаются:

200 миллилитров воды (молока и проч.)

250 миллилитров (если налить до краев)

230 граммов сахарного песка

320 граммов соли

160 граммов муки

«Упали и разбилися. «

В литературе сохранилось множество упоминаний о стеклянной легенде. У Гончарова в «Обрыве» Крицкая наливает шампанское в граненый стакан; «прекрасный граненый стакан» мы видим в руках у К.Панаева (приятеля поэта А. Фета) на именинном обеде; пить свежезаваренный чай из самовара в толстом граненом стакане любил писатель А. Грин. Вошли «стаканчики» и в городской фольклор: в 1920-е годы пользовались популярностью куплеты Петра Лещенко:

Граненый стакан — это

— лучшая форма для вырезания теста под пельмени, печенье, пирожки

— лучшая мера для продажи семечек и ягод

— лучшая емкость для высевания саженцев

— лучший микрофон для подслушивания соседей за стенкой

Источник

За стеклом. История граненого стакана от Петра I до Петрова-Водкина

11 сентября в России отмечается День граненого стакана. Именно в этот день в 1943 году с конвейера сошел первый граненый стакан знакомого всем дизайна, созданного, вероятно, одной из самых известных советских художниц. До этого граненые стаканы были совсем другими. Об их метаморфозах от петровских времен до первых лет советской власти рассказывает заведующая отделом керамики и стекла музея-усадьбы «Кусково» Виолетта Мякинина.

В «Кускове» хранится крупнейшая в России коллекция художественного стекла. Самые интересные стаканы из собрания музея — в совместном материале mos.ru и агентства «Мосгортур».

Загадка граненого стакана

Граненый стакан традиционно воспринимается как предмет быта ХХ века. В 1918 году его изобразил на своем «Утреннем натюрморте» Кузьма Петров-Водкин. Но там не совсем тот стакан, к которому мы привыкли: цилиндрический сосуд не расширяется кверху, грани широкие, а на краю нет гладкого неграненого ободка. Подобные изделия можно увидеть и в дореволюционных каталогах стеклянной посуды.

Изобретателем такого стакана считается стекольных дел мастер Ефим Смолин, живший между XVII и XVIII веками на территории современной Владимирской области. Свое творение он преподнес Петру I с уверением, что новая форма делает его небьющимся. Император, по легенде, выпил из него водки и бросил оземь. Стакан разбился, но это не испортило впечатления, и Петр воскликнул: «Стакану быть!». Позже эта фраза трансформировалась в «Стаканы бить!» — так появился обычай торжественно бить стеклянную посуду.

Классический граненый стакан — с 16 гранями и ободком по верхнему краю — был выпущен 11 сентября 1943 года в Гусь-Хрустальном. Изобретение этой формы приписывают знаменитому скульптору Вере Мухиной, но документальных подтверждений этому нет, хотя создательница «Рабочего и колхозницы» действительно много экспериментировала со стеклом.

Заведующая отделом керамики и стекла музея «Кусково» Виолетта Микитина:

— Историю появления советского граненого стакана окружает множество легенд. Действительно ли к его созданию имела отношение Вера Мухина — тема, которая еще ждет своего исследователя. В так называемый День граненого стакана предлагаю посмотреть на предметы художественного стекла, которые до середины октября представлены в нашем музее на выставке «Собрание А.В. Морозова: фарфор, керамика, стекло». И это не что иное, как стеклянные стаканы с очень интересной историей. Они отражают важные вехи отечественного стеклоделия.

Первое стекло

Первое отечественное стеклянное производство заработало в подмосковном селе Духанино в 1635 году, во время царствования Михаила Федоровича, при котором в России, кстати, также появилась светская живопись. При отце Петра I, царе Алексее Михайловиче, в 1668–1669 годах открылось второе — стекольный завод в царской усадьбе Измайлово. Он подчинялся дворцовому ведомству, изготовлял стекло «в венецианском духе» на нужды монаршей резиденции и проработал до 1710-х годов.

При Петре I в 1705-м на Воробьевых горах был построен первый зеркальный завод, который вскоре перевезли в Санкт-Петербург. На всех этих мануфактурах главную роль играли приглашенные иностранцы, у которых могли перенимать опыт русские мастера.

— Эта стопа Измайловского завода с двуглавым орлом и всадником в стрелецкой шапке и с копьем — самый ранний предмет морозовской коллекции стекла. Она интересна процарапанной царской титулатурой на латыни Petr Alex Magn Czar Mosc («Петр Алексеевич Великий князь и царь Московский»). Надпись не совсем грамотная, с пропуском букв и сокращениями. Похоже, ее выполнил русский гравер, не слишком тщательно скопировавший образец на чужом для него языке. Скорее всего, Петр I сам не пил из таких стаканов, но вполне мог награждать ими своих приближенных. Во всяком случае, мы знаем еще одну такую стопу из собрания известного коллекционера Селиванова, которую тот приобрел у одного из родственников царского денщика.

Хитрые стаканы Вершинина

К концу XVIII века в России сформировалось несколько региональных центров стеклоделия — Петербург и окрестности, Владимирская, Смоленская, Калужская губернии. В 1764 году отставной военный Алексей Иванович Бахметьев основал хрустальный завод в Пензенской губернии.

На рубеже XVIII–XIX веков на заводе имелся свой Левша — крепостной мастер Александр Петрович Вершинин, придумывавший сервизы для императорского двора. За старание Александр I пожаловал ему именные часы.

Важной вехой в отечественном стеклоделии стали вершининские стаканы с двойными стенками, между которыми мастер выкладывал в миниатюре реалистичные пейзажи из подручных мелочей — кусочков бумаги, соломы, ракушек, камушков. Как эта хрупкая конструкция оставалась нетронутой при плавке стекла (около 900 градусов по Цельсию), потомки ломают голову по сей день.

— Всего нам известно около десятка сохранившихся стаканов Вершинина, некоторые находятся в зарубежных собраниях. Сюжет на них никогда не повторяется. На аукционах такие стаканы большая редкость. Последняя известная продажа работы Вершинина состоялась на лондонском аукционе в 2000 году. Выставленный там стакан купили за 28 тысяч фунтов стерлингов при первоначальной оценке 10–15 тысяч. Кто приобрел стакан и где он сейчас хранится — неизвестно.

Авторство Вершинина приписывается стакану синего стекла с миниатюрной росписью золотом и серебром с изображением охотника, также поступившему в музей из коллекции Алексея Викуловича Морозова. В «Кусково» хранятся еще два вершининских стакана, выполненных, вероятнее всего, учениками мастера. Во всяком случае, их художественный уровень несколько ниже.

Насекомые-обманки

— Стаканы с порхающими бабочками и мухами — продолжение архитектурных и живописных «обманок» XVIII века. Выполненные эмалью насекомые выглядят как живые — будто случайно влетели в стакан. Такая посуда была частью помещичьей культуры, они были очень популярны в качестве подарков, поэтому на многие из них нанесены вензеля.

Этимологи связывают с такой посудой одну из версий происхождения выражения «ходить (быть) под мухой». Впрочем, более правдоподобной выглядит другая гипотеза, которая относится к эпохе Петра I. Царь-реформатор ратовал за распространение в России трактирной питейной культуры в ущерб кабакам — ведь в кабаках только предавались пьянству, а в трактирах еще и хорошенько закусывали. Для привлечения посетителей трактирщикам было велено наливать каждому первую рюмку бесплатно.

Чтобы соблюсти государево распоряжение и не остаться внакладе, трактирщики завели крошечные рюмки вместимостью около столовой ложки (10–15 миллилитров). За размер их прозвали мухами. А о хитрецах, обходивших за вечер несколько трактиров, получая в каждом свою законную рюмку за счет заведения, говорили, что они «ходят под мухой».

Молочное стекло

Использование молочного стекла было продиктовано его внешним сходством с фарфором, который был в большой моде в Европе. Для обоих материалов применялась одна и та же техника нанесения рисунка, более того, художники Императорского фарфорового завода порой выступали в качестве учителей для своих коллег с Императорского стеклянного, работавших с молочным стеклом.

— Вероятно, когда наши военные были во Франции в Заграничном походе 1813–1814 годов, они познакомились с так называемым стеклом с сульфидами. Запаянные в прозрачное стекло белые медальоны или профильные изображения из гипса или фарфора были популярны в Европе того времени. Интерпретировав технику по-своему, наши мастера начали использовать медальоны из белого молочного стекла. Предварительно в стеклянной заготовке вышлифовывали специальную выемку, в которую в горячем состоянии потом вставляли медальон. В Европе такого никто не делал, это наша российская особенность.

«Дедушка» хрусталя

Прообраз современного хрусталя изобрел англичанин Джордж Рейвенскрофт в 1676 году. Экспериментируя, он определил, сколько оксида свинца нужно добавить к стеклянной массе, чтобы стекло получилось более крепким, блестящим и сверкающим. Эти качества проявились во всем великолепии еще через сотню лет, когда для оформления хрусталя начали применять технику гранения. Англия довольно долго оставалась законодательницей мод в этой области, поэтому многие посудные формы хрустальных изделий и основные рисунки алмазного гранения имеют британское происхождение.

— Как и в континентальную Европу, хрусталь попал в Россию в 1800-е годы. Тогда же русские мастера начали осваивать разные рисунки гранения. К концу 1810–1820-х очень популярным был вид огранки, которую в Англии называли «земляничный алмаз» (strawberry diamond), а в России — «камень». На ее основе возник не имевший аналогов в других странах рисунок «русский камень» — из известных нам примеров он впервые появился на блюде, подаренном Николаю I в 1826 году, но особую популярность эта грань обрела во второй половине XIX века.

Из всех видов декоративно-прикладного искусства граненый хрусталь первым встал на путь массового производства, ведь его обработка требовала механической точности в повторении шаблона, а не вдохновения мастера.

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Кусково».

Источник

.jpg)

-2.jpg)

.jpg)

.jpg)

copy.jpg)