- Грамматический способ толкования права

- Приемы и способы толкования правовых норм

- Лига Юристов

- Правила сообщества

- Коллеги из Лиги юристов в сфере ЖКХ, нужен ваш совет

- Диабет. Бесплатные лекарства. Законы. СИСТЕМА

- Верховный суд встал на защиту увольняющихся сотрудников. Знаковое решение о якобы увольнении по собственному желанию

- Почему я должен думать о последствиях, если агрессию проявят в мою сторону. Или когда примут нормальный закон о самообороне

- Как НЕ потерять ИПОТЕЧНУЮ КВАРТИРУ в банкротстве (один из вариантов)

- Как «проиграть» банкротство из-за коммуналки и почему всегда нужно идти до конца

- Как всех Пермяков чуть не начали отлавливать для сбора семенной жидкости. (Юридический ужастик, юмор)

- Как арбитражному управляющему чуть не проверили простату или почему лучше не шутить на собрании кредиторов

- Почему юристы не дают гарантий или история одной машины в банкротстве

- Почему важно не забывать, как вы женились

- Пришел на выборы, а в меня …овном покидали

- Что делать, если вы — работодатель, а ваш родственник восстановился на работе по решению суда. История одного дела

Грамматический способ толкования права

Всякий правовой акт представляет собой выраженную словами мысль законодателя. Слова, выражающие мысль, имеют самостоятельное значение. Однако, они находятся с другими словами в определенной логической связи, вследствие чего получают ограниченный и подчиненный общему строю смысл.

Грамматический способ состоит в уяснении смысла правовой нормы на основе анализа текста нормативно-правового акта, его буквального содержания. Поскольку мысль законодателя облечена в слова, выражения, понятия, а они связаны логической связью, то первоначального необходимо выяснить их терминологическое и грамматическое содержание, из которых складывается суть. Этот процесс связан с выяснением значения отдельных понятий и терминов нормативного акта.

После уяснения смысла слов и терминов устанавливается смысл предложений, посредством которых сформулирована норма права, для этого сопоставляются грамматические формы слов (род, число, падеж и т.д.), выявляются связи между словами и предложениями, устанавливаются синтаксическая и морфологическая структура предложения. Чтобы содержание нормы было понято правильно, нужно выяснить значение всех знаков препинания, соединительных или разделительных союзов.

Например, при соединительном союзе «и» требуется наличие двух или более каких-либо условий при разделительных «либо», «или» в Юридической наукой выработан ряд правил грамматического толкования:

1. Словам и выражениям закона следует предавать то значение, которое они имеют в соответствующем литературном языке, если нет оснований для их иной интепретации;

2. Если в нормативном акте дано определение того или иного понятия, то именно в этом значении и следует его понимать, несмотря на его значение в обыденном языке;

3. Значение термина, установленное правотворческим органом для одной отрасли права, нельзя без достаточных оснований распространять на другие отрасли;

4. Если в законе не определено значение термина, то следует ему предавать тот смысл, в котором он употребляется в юридической науке и практике;

5. Идентичным формулировкам в рамках одного и того же акта нельзя предавать разные значения, если из этого акта не следует иное;

6. Нельзя придавать без достаточных оснований разным терминам одно значение;

7. Недопустимо такое толкование, при котором отдельные слова закона трактовались бы как лишние. Грамматический способ предшествует всем остальным и во многом предопределяет их результаты. Однако следует учесть, что ни один их приемов не возможен изолированно, вне связи с другими.

2. Систематический способ толкования права вытекает из такого свойства правовых норм, как системность. Он представляет собой уяснение смысла правовой нормы, с учетом её места, значения в системе права, отрасли права, правовом институте связи с другими нормами. При систематическом толковании происходит сопоставление толкуемой нормы права с другими нормами, находящимися как в одном с ней нормативном акте (и даже в одной статье), так и в иных нормативных актах.

В процессе правоприменительной деятельности нужно постоянно помнить о связи норм общей и особенной частей нормативного акта (это относится не только к кодифицированным актам, где существует четкое разделение на два указанных раздела — практически в каждом нормативном акте есть какие-то общие положения), о связи с общих и специальных норм права, о существовании правовых норм с отсылочными и бланкетными элементами, содержание которых вообще не может быть раскрыто без обращения к другим правовым нормам.

Выяснение связи между нормами необходимо также и потому, что в других нормах могут устанавливаться какие-либо разъяснения из общего правила, либо внесены коррективы в ранее принятые нормы, либо могут обнаружиться пробелы, прежде всего в коллизионных нормах.

Благодаря систематическому способу можно выявить юридическую силу правовой нормы, сферу её действия, принадлежность к определенной отрасли, институту права.

3. Логический способ толкования права – это толкование правового акта по его смыслу с использованием законом логики.

Этот способ используется самостоятельно, особенно от остальных способов.

— здесь исследуется логическая связь отдельных положений закона с правилами логики. Выясняется прежде всего внутренняя (логическая) структура нормы, взаимосвязь трех её элементов – гипотезы, диспозиции и санкции;

— устраняются возможные логические противоречия, когда одно утверждение исключает другие;

— анализируются и оцениваются иносказания, переносный смысл, соотношения духа и буквы толкуемого правила.

Логическое толкование имеет целью с помощью правил формально логики выявить то, что законодатель желал выразить в тексте закона, но не выразил. Для этого толкующий субъект должен знать законы логики, логические приемы, такие как логическое преобразование, выведение вторичных норм, выводы из понятий, доведение до абсурда.

На логической структуре правовых норм отражаются особенности законодательной техники. Правоприменителю необходимо осуществить мысленное преобразование в процессе применения права. Эта необходимость осуществляется внутренней структурой правовых норм, иногда она не совпадает с внешней нормой, выраженной в статье нормативного акта.

Структурные элементы правовой нормы могут подразумеваться или находиться в других статьях нормативного акта, либо в других нормативных актах. Например, большинство статей Уголовного кодекса построены таким образом, что имеется гипотеза и санкция, диспозиция, подразумевается и должна быть выражена словами: «Запрещается совершать» Статьи, предусматривающие ответственность за нарушение Правил дорожного движения диспозицию содержат в другом нормативном акте.

И все же, применением одних правил формальной логики нельзя установить все связи толкуемой нормы с другими нормами, её назначение и цели, социально-политическое содержание в данных исторических условиях. Поэтому для познания содержания норм права, наряду с правилами формальной логики, используются законы диалектической логики.

4. Историко-политический способ толкования норм права состоит в выяснении историко-общественных условий, тех экономических, социальных, политических и иных факторов создавших данную правовую норму, а также анализ целей и задач, которые решает государство посредством введения её в действие. Необходимость этого способа вызывается тем, что с помощью лишь установления правовых связей, невозможно уяснить глубоко смысл и содержание нормы права.

Этот способ толкования позволяет анализировать также источники, находящиеся вне права: материалы, обсуждения и принятия проектов нормативных актов, первоначальные проекты, материалы всенародного обсуждения, различные выступления, мнения и .тд..

Реализация правовых предписаний невозможна без раскрытия их политического и социально-экономического содержания в конкретных исторических условиях. Этот способ обязывает правоприменителя обратить внимание на те социальные условия, в которых была принята та или иная норма, — не отпали ли эти в условия, не изменилась ли принципиально политическая и экономическая ситуация.

Важно выяснить, в чем заключалась необходимость в принятии данного акта, сохраняется ли эта необходимость. История знает немало случаев, когда законы, принятые в одни условиях, будучи формально не отмененными, продолжали действовать, хотя фактически были «мертвыми». Тот факт, что та или иная форма официально не отменена, ещё не означает, что она действует. Историко-политический метод, позволяет без труда разобраться в том, какие нормы можно применять в данный момент и к данным отношениям, а какие – нет.

5. Специально-юридический способ толкования права состоит в уяснении воли законодателя, выраженной в правовой норме, через анализ специальных юридических понятий, категорий, конструкций на основе профессиональных знаний юриспруденции и законодательной техники.

Выражение властной воли законодателя, содержащейся в нормах права, осуществляется не только с помощью общеупотребительных слов, но и специфических терминов. При этом используются различные юридическо-технические средства и приемы, учитываются различные способы, методы и типы правового регулирования. Это все и обуславливает потребность в специальных юридических знаниях, которые интерпретатор применяет при толковании норм права, так как лица не знающие специальный юридический язык не всегда понимают используемые термины и нуждаются в их объяснении.

Но этот способ не сводится только к толкованию терминов. Содержание его гораздо шире. Толкующий субъект должен учитывать особенности правового регулирования, юридические конструкции, тип регулирования и т.д.

6. Телеологический способ толкования норм права проявляется в том, что уяснение смысла нормы права осуществляется путем понимания целей её издания. Иногда эти цели указываются в самом акте, как правило в преамбуле. Но цели закон могут также логически вытекать из его содержания, общей направленности. Иногда о целях говорит уже само название закона или отдельных его разделов, норм, статей.

Например, в Уголовном кодексе РФ есть такие главы: «Преступление против личности», «Преступление в сфере экономики», «Преступление против государственной власти».

Если не принимать в расчет общую цель закона, то можно допустить ошибку при его применении. И напротив, правильное представление о целях того или иного юридического акта способствуют его эффективной реализации.

7. Функциональный способ толкования норм права опирается на знание факторов и условий, в которых функционирует, действует, применяется данная норма права. Прежде всего это касается толкования так называемых оценочных терминов («уважительная причина», «существенный вред», «значительный ущерб», «крайняя необходимость» и .т.д.).

С учетом особенностей места, времени и других факторов, одни и те же обстоятельства могут быть признаны уважительными либо не уважительными, существенными либо не существенными и.т.п. Иногда законодатель прямо обязывает учитывать различные конкретные условия, то есть обратиться к функциональному толкованию. Например, при определении размера алиментов за несовершеннолетних детей суд учитывает материальное или семейное положение сторон и другие «заслуживающие внимания обстоятельства»

Роль функционального способа толкования различна в зависимости от того, какой подход статистический или динамический преобладает в практике толкования. Если преобладает динамический подход, роль функционального толкования повышается, если статистический – снижается. Поэтому широкое применение рассматриваемый способ находит в период становления новой правовой системы, когда продолжают действовать устаревшие законы. Корректирование, приспособление этих законов к новым условиям жизни ан основе принципов новой политики, правосознания, морали, на основе учета конкретно-исторической обстановки

В литературе в отдельных случаях одни способы толкования предпочитаются другим. Для уяснения содержания нормы не всегда требуется использование в одинаковой степени всех приемов толкования. Толкование конкретной нормы начинается с грамматического способа, далее в зависимости от конкретной ситуации. Решающее место может занять какой-то другой способ толкования или используется вся их совокупность.

Источник

Приемы и способы толкования правовых норм

Юридическая наука и практика в результате длительного опыта выработали определенные способы толкования правовых норм.

Под способами толкования понимаются конкретные приемы, процедуры, технология, с помощью которых уясняется и разъясняется норма права, устанавливается выраженная в ней воля законодателя — в целях правильного ее применения.

Такими способами являются: грамматический (филологический, языковый); логический, систематический; историко-политический; специально-юридический, телеологический, функциональный.

Грамматическое толкование предполагает анализ нормы права с точки зрения лексико-стилистических и морфологических требований, выяснения значения отдельных слов, фраз, выражений, соединительных и разъединительных союзов, знаков препинания и т.д. В юриспруденции (науке весьма точной и формализованной) — это не мелочи. Или это такие мелочи, от которых порой зависят судьбы людей, принятие того или иного решения.

Возьмем для примера краткое предложение из трех слов: «запретить нельзя разрешить», в котором нет ни запятых, ни точек. Как понимать предписание — запретить или разрешить? В зависимости от того, как расставим указанные знаки, можно сделать прямо противоположные выводы. Точно так же обстоит дело с более известной классической формулой «казнить нельзя помиловать». Не меньшее значение имеют союзы. При соединительном союзе «и» требуется наличие двух каких-либо условий; при разъединительных «либо», «или» — только одно.

Русский язык полисемантичен, в нем немало слов, которые имеют не одно, а несколько значений. Иногда тот или иной термин используется в законе не в общеупотребительном смысле, а в ином, специальном. Кроме того, существуют разного рода афористические выражения, образы, метафоры, сравнения, которые требуют повышенного внимания правотолкователя и правоприменителя.

Логическое толкование — это интерпретация нормы права на основе законов логики. При данном способе выясняется прежде всего внутренняя (логическая) структура нормы, взаимосвязь трех ее элементов — гипотезы, диспозиции и санкции; устраняются возможные логические противоречия, когда одно утверждение исключает другое; анализируются и оцениваются иносказания, переносный смысл, соотношение духа и буквы толкуемого правила. В этой части логическое толкование тесно связано с грамматическим. Ведь в языке тоже есть логика.

Важно правильно понять не только то, что сказал, но и то, что хотел сказать законодатель, его логику. Например, в ст. 166 ГК РФ говорится о ничтожных сделках. «Ничтожных» не в смысле их малозначительности, не заслуживающих внимания и т.д., а в смысле их недействительности, оспоримости, противозаконности. Уголовное право оперирует понятием «холодное оружие». «Холодное» опять же не в прямом смысле слова («негорячее»), а в значении неогнестрельное и негазовое. Таких словоупотреблений в законодательстве много.

Систематический способ означает, что норма права должна толковаться не изолированно, а в контексте других норм, в частности регулирующих смежные, однородные отношения. Это обусловлено системностью самого права, где все нормы тесно взаимосвязаны, расположены в определенном порядке, обладают свойством иерархичности (по своей юридической силе), зависят друг от друга. Особенно это касается отсылочных и бланкетных норм.

Для правильного понимания общего смысла нормы имеет значение ее относимость к той или иной отрасли права, институту; местоположение в отдельном акте (главе, разделе). При данном способе толкования упор делается не на внутреннее содержание нормы, а на внешние связи.

Систематический прием помогает выявить и устранить коллизии между различными предписаниями, найти нужную норму при применении аналогии закона, осмыслить право в его единстве. Можно допустить ошибку, толкуя данную норму в отрыве от других норм, без учета указанных выше обстоятельств.

Историко-политическое толкование обязывает правоприменителя обратить внимание на те социальные условия, в которых была принята та или иная норма, — не отпали ли эти условия, не изменилась ли принципиально политическая и экономическая ситуация. Важно выяснить, в чем заключалась необходимость в принятии данного акта, сохраняется ли эта необходимость.

История знает немало случаев, когда законы, принятые в одних условиях, будучи формально не отмененными, продолжали действовать в иных, хотя фактически были уже «мертвыми».Например, акты, изданные в обстановке гражданской войны, нэпа, Великой Отечественной войны, которые какое-то время «по инерции» продолжали еще существовать.

Сегодня — это акты бывшего СССР, реально утратившие свою силу, если нет на сей счет специальной оговорки. Вообще, тот факт, что та или иная норма официально не отменена, еще не означает, что она действует. Историко-политический метод, метод сопоставлений позволяют без труда разобраться в том, какие нормы можно применять в данный момент и к данным отношениям, а какие — нет.

Специально-юридическое толкование обусловлено наличием в правовой науке и в законодательстве специфических терминов и понятий, которые приходится «растолковывать» тем, кто в них не сведущ, кто не является специалистом в данной области. Известно, что каждая наука имеет свой «птичий язык», на котором она «изъясняется». Есть он и у юристов.

Сами они друг друга понимают, а вот их «простые смертные» — не всегда. Большинству рядовых граждан не известно, что такое, например, «субъективное право», «правосубъектность», «законный интерес», «гипотеза», «диспозиция», «траст», «апостиль», «шикана», «коносамент» «исковая давность» и т.д.

В свою очередь, профессионалы тоже вынуждены уяснять для себя некоторые недостаточно четкие формулировки, содержащиеся в законах. Как понимать, например, «угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» (ст. 119 УК РФ)? Что это за основания? Насколько они реальны? В законе не указано. Между тем наказание за подобное деяние — лишение свободы сроком до двух лет.

Что такое «цинизм», «клевета», «оскорбление», «честь», «достоинство», «явное неуважение к обществу», «сильное душевное волнение», «общественная опасность», «существенный вред»? Где здесь критерии? Нет четких границ (или они весьма условны) между «мелким» и «немелким» хулиганством, между «крупным» и «некрупным» хищением.

Все это приходится внимательно толковать и определять при разрешении соответствующих дел с учетом конкретных обстоятельств. Занимаются этим, конечно, специалисты, применяя при этом различные юридико-технические и познавательные методы.

От грамматического данный способ толкования отличается тем, что здесь толкуются не отдельные слова и выражения, не их соединения, а целые юридические конструкции, понятия, институты. Они взаимосвязаны, но не тождественны.

Телеологические (целевое) толкование направлено на выяснение тех целей, которые преследовал законодатель, издавая тот или иной нормативный правовой акт. Нередко такие цели указываются в самом акте, как правило, в преамбуле (во вступительной части). Но цели закона могут также логически вытекать из его содержания, общей направленности.

Иногда о целях говорит уже само название закона или отдельных его разделов, норм, статей. Например, в Уголовном кодексе РФ есть такие главы: «Преступления против личности», «Преступления в сфере экономики», «Преступления против государственной власти». Думается, что цели здесь могут быть легко поняты даже неспециалистом.

Если не принимать в расчет общую цель закона, то можно допустить ошибку при его применении. И напротив, правильное представление о целях того или иного юридического акта способствует его эффективной реализации.

Функциональное толкование. Известно, что правовые нормы, обладая некоторыми общими чертами, далеко не одинаковы по своему конкретному содержанию, характеру действия, функциональному назначению. Они по-разному опосредуют регулируемые общественные отношения.

Есть нормы разрешающие и запрещающие, регулятивные и охранительные, обязывающие и управомочивающие, поощрительные и стимулирующие и т.д. У них разные функции, и это важно иметь в виду при их толковании и применении. Здесь учитываются тип и механизм правового регулирования, его направленность

Лига Юристов

18.8K постов 27.8K подписчиков

Правила сообщества

1. Действуют общие правила Пикабу.

2. Дополнительно к правилам Пикабу предупреждение, скрытие комментария, бан в лиге или перемещение поста из лиги, можно получить за:

— глумление, издевательство, высмеивание, троллинг, провокации, подстрекательство пользователей к неправомерным и преступным действиям, рекламу своих услуг;

— оскорбление и/или унижение пользователей, социальных групп, народов, национальностей, комментарии экстремистского характера, разжигание национальной, расовой, религиозной и иной розни и ненависти;

— шитпостинг, постинг не на юридическую тематику.

дуракам закон не писан

если писан, то не читан

если читан, то не понят

если понят, то не так

Самое интересное, что это эффективно работает

На досуге расскажу — как

Толкуй , не толкуй , всё равно получишь .

Коллеги из Лиги юристов в сфере ЖКХ, нужен ваш совет

Всем привет. Оговорюсь сразу, что тоже являюсь юристом и основные моменты понимаю, но к сожалению опыта в сфере ЖКХ я не имею и поэтому нужен ваш совет.

Ситуация в следующем, живу на первом этаже многоквартирного дома, и как на всех первых этажах наблюдаются проблемы с канализацией, трубы канализации проходят через соседей и находятся в аварийном состоянии из-за чего периодически происходят затопления, как нас так и их, по неясным причинам, соседи решили заделать технические люки при ремонте для доступа к данным трубам, и теперь не дают вскрывать полы для доступа к ним ссылаясь на тот же ремонт, УК не придумала ничего лучше, как попробовать заставить меня ( через предписание, которое правда было успешно отменено жилинспекцией) перенести все эти трубы в мою квартиру и вскрыть полы у меня (как они правда это собирались делать не понятно и смех и грех как говорится, прокладывать новою систему канализации под несущими стенами дома), подскажите, может кто сталкивался с судебными актами на данную тему или же знает нормативку, по которой нельзя так делать, про часть 3 статьи 1 ГК РФ знаю, но просто думаю этого будет не достаточно для того чтобы все таки обязать УК произвести замену труб и чтобы мысли о незаконном переносе канализации больше не приходили в их головы.

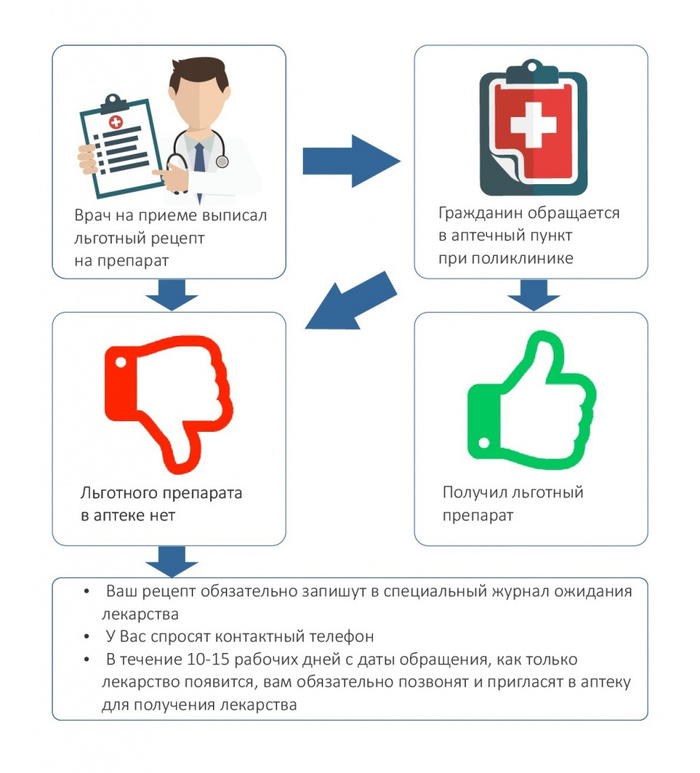

Диабет. Бесплатные лекарства. Законы. СИСТЕМА

Когда мне поставили диагноз. СД2, врач сообщила что по этому заболеванию я имею право получать лекарства бесплатно.

Приятно удивило, вот она забота государства о своих гражданах!

Начала работать СИСТЕМА.

1. Сперва мне припомнили что постоянная регистрация у меня в другом регионе, и почти ласково спросили получаю ли я лекарства там. Нет?! Ну принесите справочку что не получаете)))

Ладно привез справочку. начали выписывать, получал.

Потом переехал в регион прописки, и продолжил эпопею.

через некоторое время.

2. Врач не выписывает льготный рецепт, потому что:

-нужного лекарства нет в аптеке. Это еще в московской области. Спрашиваю, какая связь. «Нам не разрешают». Кто. ХЗ.

Пишу на Добродел. В чем проблема?

Следуют отписки, отфутболивние. Раз пять писал что вы ошибаетесь место проживания не тождественно месту прописки, вот вам решение конституционного суда.

Пофиг! Бесполезная переписка, никакой реакции от «внимательно следящего губернатора», за такими проблемами не последовало. В этой теме Добродел не работает.

Не стал продолжать, все равно теперь живу по месту регистрации, вот теперь наверно проблемы не будет ))))

3. Врач не выписывает льготный рецепт, потому что:

далее поэзия районной поликлиники в ярославской области, г.Углич.

-этого лекарства (речь о Траженте) нет в списках льготных препаратов.

-это лекарство не привозят в нашу аптеку.

-лекарство. Бисопролол, предоставляется бесплатно только первые 3 года после инфаркта.

-лекарство не связано с диабетом, от гипертонии.

-тест-полоски с вторым типом диабета не предоставляются

-в нашем регионе не используются глюкометры этого типа, покупайте Сателит

-у вас назначения эндокринолога из МО, а мы в ярославской, езжайте ка вы в областную больницу, к главному областному эндокринологу. подтверждайте назначение лекарств.

Причем это говорят практически все терапевты. Так получилось что мне пришлось посетить четырех разных.

Начал разбираться с законодательной базой. Удивительно но даже в интернете мало систематизированной информации для диабетиков.

Что говорит закон:

Основной документ регламентирующий лекарственное обеспечение диабетиков:

Постановление Правительства РФ от 30.07.94 № 890 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УЛУЧШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

п.3. Утвердить Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно Приложению N 1.

смотрим Приложение 1. Категории заболеваний.

Диабет. Все лекарственные средства, этиловый спирт (100 г в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики.

Вроде бы просто, лаконично и ясно. Да!?

Я только в начале исследования. и пока не обнаружил документов каким либо образом ограничивающих понятие «Все лекарственные средства».

Прошу помощи у Лиги юристов, и уважаемой публики!

Пока единственный, кажущийся реальным, способ решить проблему это обращение в прокурату и суд.

Прокурор, если я прав, должен выписать предписание руководителю лечебного учреждения и потребовать соблюдать закон, а в случае продолжения нарушений привлечь к ответственности.

А суд компенсировать мои расходы, моральный ущерб, и обязать лечебное учреждение выполнять постановление правительства.

Вступать в дискуссию с врачами, главврачам, начинать переписку с Минздравом видимо бесполезно, это не будет иметь юридических послкдствий.

Как вы считаете?

Прилагаю забавные картинки на которых все просто и легко)))

Но. это не работает, как минимум для диабетиков.

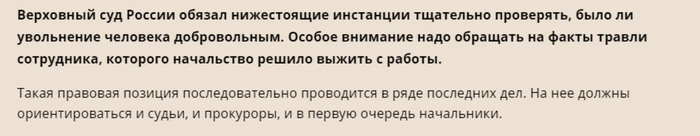

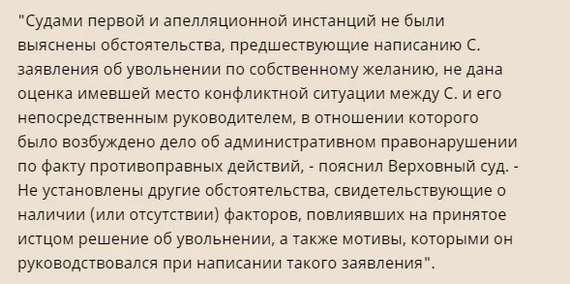

Верховный суд встал на защиту увольняющихся сотрудников. Знаковое решение о якобы увольнении по собственному желанию

Друзья, в этой статье затрону вопрос, который актуален буквально для каждого работающего сотрудника. Несмотря на призывы властей не сокращать работников в период кризиса это происходит, причем часто под давлением работодателя.

Надо откровенно сказать, что в последние годы суды редко вставали на сторону уволенных сотрудников. Юридически работодатели более подготовлены для защиты своих позиций, а суды не всегда вникали в реальную суть происходящего.

Но «лед тронулся» и уже Верховный суд принял знаковое решение, которое способно изменить ситуацию в целом.

Катализатором такого решения стало дело инженера, работающего на предприятии Дальнего Востока.

Дело в что он был избит местным начальником за несоблюдение чистоты на рабочем месте.

При этом был составлен Акт о несчастном случае на производстве. Как итог, сотрудника уволили по собственному желанию, хотя он в заявлении указывал причину в виде производственной травмы на производстве.

К тому же лаборанту выставили еще и счет почти 153 тыс.руб. за оплату обучения, который он прошел за год до событий.

Понятно, что лаборант, получивший сотрясение мозга, был не согласен с таким развитием событием и начал защищать свои права в суде.

Суды нижних инстанций ожидаемо встали на сторону работодателя. Тем более, что это было оборонное предприятие. И только Верховный суд нашел время досконально разобраться в ситуации и принял знаковое для трудовых споров решение.

Ведь совершенно очевидно, что бедолагу лаборанта вынудили уволится, да еще и причинили ущерб здоровью. Но вместо компенсации он еще и получил счет в полторы сотни тысяч рублей за прошедшее обучение.

Кстати, интересно, а что это за обучение такое, которое стоит таких огромных денег? Не исключено, что и здесь есть почва для разбирательств.

В любом случае свои трудовые права надо знать и отстаивать. Верховный суд не двусмысленно встал на сторону увольняющегося работника и это не может не радовать.

Спасибо за внимание.

Почему я должен думать о последствиях, если агрессию проявят в мою сторону. Или когда примут нормальный закон о самообороне

Сегодня захотелось порассуждать об одной из моих любимых тем.

Статья 37 УК РФ — необходимая самооборона.

А также о постановлении пленума верховного суда Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2012 г. N 19 О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ И ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Точнее о некоторых его пунктах

Состояние необходимой обороны возникает не только с момента начала общественно опасного посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но и при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего деяния.

Суду необходимо установить, что у обороняющегося имелись основания для вывода о том, что имеет место реальная угроза посягательства.

Пункт 5 (окончание)

Не может признаваться находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, причинившее вред другому лицу в связи с совершением последним действий, хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, но заведомо для лица, причинившего вред, в силу малозначительности не представлявших общественной опасности.

Ну и пункт 7 (начало)

Действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом. В таких случаях в зависимости от конкретных обстоятельств дела причинение вреда посягавшему лицу может оцениваться по правилам статьи 38 УК РФ либо оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях.

Переведу на разговорный язык три указанных мной момента.(пункты из пленума)

Суд будет решать: представлял ли реальную угрозу пьяный алкаш с ножом, который зашел к Вам во двор. Суд может решить что он безобидный.

Суд будет решать значительную ли угрозу представлял алкаш, который поцарапал Вас своим тупым ножом, ведь суд может решить что он заведомо не представлял значительную угрозу.

Ну и суд будет решать отпала ли необходимость в ситуации, когда алкаш проткнет Вам ногу ножом, а вы первым ударом оттолкнете его, а вторым своим действием, вынете из себя нож и воткнете его в алкаша. В этот момент суд может решить, что насилие закончилось со стороны алкаша (в момент как вы его оттолкнули), а вы осознано нанесли ему вред.

Я когда читаю мотивировки пленума верховного суда впадаю в ярость.

Мое мнение: вся ответственность за физический, материальный и моральный ущерб должна быть целиком на человеке изначально проявившим агрессию.

• Объясню на примере из американского законодательства. В дом к человеку вломилось трое парней, пытаясь его ограбить. Он убил двоих, а третьего задержал. Угадайте кого посадили за гибель двух человек и попытку ограбления? Правильно выжившего горе «грабителя» Подействовал принцип «Мой дом -моя крепость»

Да он действует не во всех штатах и действует порой хуже чем наши законы, но конкретно этот пример, то как должно быть!

Конечно всегда было много вопросов и споров вокруг этой темы.

Лично у меня мнение по этому вопросу давно сформировалось и оно безальтернативно. Сама мысль о том, что во время того, как на меня кто-то нападет я должен думать об умеренности ответных действий ломает мою логику.

Я не призываю к суду «Линча» и к методам из серии «Око за око» и «Кровь за кровь» Но в момент нападения жертва должна думать исключительно о своей (и своих близких) жизни и здоровье и не отвлекаться на мысли из серии: а вдруг сейчас выстрелю, убью и меня за это посадят. Попробую уговорить маньяка не нападать на меня с ножом.

Всем спасибо, что дочитали.

Как НЕ потерять ИПОТЕЧНУЮ КВАРТИРУ в банкротстве (один из вариантов)

Этот пост о том, какие есть варианты развития событий чтобы сохранить единственное жилье даже в случае инициирования процедуры банкротства.

Оговоримся сразу — залоговое имущество (ипотека) не обладает исполнительским иммунитетом и подлежит продаже (даже если является единственным жильем). Любой юрист это прекрасно понимает.

Но представим, что вы столкнулись с тем, что по долгам платить не можете, причины не важны. Банк подает на вас в суд и вот вот начнутся торги по продаже вашей квартиры. Есть ли какие-то варианты?

В Российском законодательстве существует процедура, которая практически всеми забыта и редко используется. Однако, она очень сильно может помочь должникам с квартирами, попавшими в эту ситуацию.

Эта СУДЕБНАЯ процедура называется — Реструктуризация долгов гражданина. И я сейчас говорю именно о судебной процедуре, предусмотренной § 1.1. главы X Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

Если говорить в двух словах — это процедура, в которой всем лицам участвующим в деле предлагается предоставить суду план, предусматривающий срок до 3 лет в течение которого должник должен расплатиться по своим долгам. И самое главное для получения такой отсрочки по факту НЕ ТРЕБУЕТСЯ согласие банка (об этом ниже).

Конечно, для большинства «Ипотечников» это покажется нереальной задачей — закрыть ипотеку, которую брали на 10 и более лет за 3 года, но и здесь все не так просто. И я бы всё-таки рекомендовал рассмотреть этот вариант, если других вариантов не осталось.

Давайте разберем плюсы, которые вы можете получить от этой процедуры:

1. Возможность законно получить отсрочку по оплате платежей по кредитам.

Конечно же, напрямую в законе это не прописано. Но фактически дела обстоят именно так. С момента введения процедуры реструктуризации задолженности, удовлетворение требований кредиторов (оплата платежей по кредитам) возможно только в рамках процедуры банкротства, а все исполнительные производства у приставов приостанавливаются. Это означает, что Банк не сможет взыскивать с вас деньги, например, удерживая их из заработной платы.

Процедура реструктуризации вводится на срок до 6 месяцев (и, в последующем, она либо продолжается с утверждением плана реструктуризации (об этом позже), либо прекращается переходом в следующую процедуру).

Таким образом, вы получаете законную отсрочку по оплате кредитов сроком в 6 месяцев. При этом банк НЕ СМОЖЕТ в течение этого периода продать залоговую квартиру.

2. Прекращение начисления процентов и неустоек по договору.

Статьей 213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено следующее:

С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов наступают следующие последствия: прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей

Таким образом, те 6 месяцев, которые вы не платите кредиты на них не начисляются проценты и неустойки. Звучит не плохо для человека в безвыходной ситуации, который хочет выиграть время.

3. В случае утверждения плана реструктуризации вы можете получить снижение процентной ставки

Если план всё-таки был утвержден судом, то на все ваши кредиты (включая ипотечный) устанавливается специальная процентная ставка (ч.2 ст. 213.19):

Проценты на сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа, выраженных в валюте Российской Федерации, начисляются в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения плана реструктуризации долгов гражданина.

На сегодняшний день эта ставка составляет 7,5% годовых. Снова звучит не плохо, если у вас есть идеи как расплатиться по кредитам за 3 года.

4. План реструктуризации может предусматривать «принудительных» поручителей.

Вне рамок дела о банкротстве банк вправе отказать вам предоставлять отсрочку или изменять порядок погашения, даже если предложите дополнительных поручителей или иное имущество в качестве залога. Но вот судебная практика дел о банкротстве, говорит об обратном. Суды регулярно указывают на то, что банку должно быть безразлично кто и как будет гасить долги, поэтому план реструктуризации может быть утвержден даже при отсутствии доходов самого должника, но при поручительстве третьих лиц (друзей или родственников, имеющих доход).

Аналогичным образом, план реструктуризации может предусматривать, что перед продажей ипотечного (залогового имущества) должник продаст ИНОЕ имущество с целью удовлетворить требования банка. Опять же в том числе имущество третьих лиц (с их согласия, конечно же).

5. Утверждение плана реструктуризации производится судом, а не банком.

Из этого вытекает 2 важных момента:

Во-первых, конечно же, стоит отметить, что ЗА или ПРОТИВ плана голосуют на собрании кредиторов в том числе и банки, но отказ банков в утверждении плана имеет всего одно последствие: Если банки проголосовали против, а вы представили в суд действительно исполнимый план, суд все равно его утвердит, но максимальный срок исполнения плана составит ДВА года, вместо ТРЕХ.

Во-вторых, план реструктуризации долгов это не новый график платежей по кредиту. Это план, утверждаемый судом. А значит, он может содержать любые условия, не противоречащие закону. В частности на практике я видел следующие условия плана:

Прогрессивное увеличение платежей — платежи могут быть не одинаковыми и в первые месяцы плана быть минимальными (1-2 т.р.), а в последующие месяцы увеличиваться.

Отсрочка платежей на 6 и более месяцев: план может предусматривать что какой-то период должник вообще не будет платить по кредитам, главное, чтобы он имел возможность расплатиться за остальное время.

Списание части задолженности: план реструктуризации может предусмотреть, что выплате подлежит не вся задолженность, а только её часть. И, в случае выплаты, например, 50% долгов — остальная часть списывается.

Суды мотивирует этот механизм методом «от обратного»: если план не будет отвержден судом, то будет введена процедура реализации имущества, по результатам которой есть вероятность списать 100% долга. Если должник готов выплатить хотя бы 50%, то лучше уж пусть выплатит. Конечно же, в отношении залогового имущества на практике можно списать только часть задолженности, превышающую стоимость предмета залога (квартиры).

И самое главное — РЕАЛИЗАЦИЯ КВАРТИРЫ не ранее последнего квартала плана реструктуризации.

Планом реструктуризации можно напрямую предусмотреть, что квартира реализуется только в случае, если к последнему кварталу (3 месяцам) плана реструктуризации долгов требования залогового кредитора не будут погашены.

Это означает, что вы можете, постепенно начав восстанавливать платежеспособность (оплачивая по 1-2 т.р. в месяц), получить отсрочку в продаже квартиры на несколько лет.

В рамках данной процедуры можно рассказывать ещё много интересных моментов, например, про изменение очередности погашения долгов (сначала гасим ипотеку, потом другие кредиты) или то, что должник НЕ признается банкротом и не получает негативных последствий от этого, но они имеют меньшее значение перед тем, что я написал выше.

Подобные вещи я также регулярно обсуждаю в своем Инстаграме — поэтому оставляю ссылочку (ничего там не продаю и никогда не продавал).

Как «проиграть» банкротство из-за коммуналки и почему всегда нужно идти до конца

В моей серии постов это следующий случай «несписания» долгов в процедуре банкротства, который я хотел бы разобрать.

Бывший предприниматель Хитров подал заявление на банкротство с долгами более 3 млн рублей. Банкротство шло без происшествий и уже близилось к завершению.

В реестр требований кредиторов (те, перед кем долги) было включено публичное акционерное общество «ТНС Энерго Нижний Новгород» с долгом в размере 16 308 руб. за коммунальные услуги. Было и было, подумал бы каждый из нас.

Но, к моменту завершения процедуры банкротства, именно данная организация подала заявление о «несписании» долгов в полном объеме — всех 3 000 000 рублей (напоминаю своим читателям, что такой результат возможен в соответствии с п.п.4-6 ст.213.28 ФЗ), указывая суду на то, что должник вел себя недобросовестно, прятал доходы, продавал имущество и вообще не очень хороший человек.

Суд первой инстанции посмотрел на этого кредитора (ТНС Энерго) с долгом в 16т.р. и не стал портить жизнь должнику, поскольку иные кредиторы (банки, налоговая служба) никаких возражений к списанию долгов не заявили.

Самое первое определение суда о завершении процедуры банкротства вы можете почитать здесь

Но коммунальщики на этом не остановились и подали апелляционную жалобу. А вот суд апелляционной инстанции решил все-таки дело то изучить и установил, что несмотря на то, что никто о «несписании» больше не заявлял, нужно бы проверить, добросовестный ли должник и как он эти долги набрал, да на что деньги все потратил. Изучив все обстоятельства — апелляционный суд первое определение отменил и вынес новый судебный акт (аж на 28 страниц печатного текста), результаты которого таковы:

Не применять в отношении Хитрова Владимира Вячеславовича правила об освобождении от обязательств.

Так вот из-за активности юриста ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» и из-за долга в 16 000 рублей, гражданин Хитров остался с миллионными долгами после завершения процедуры банкротства. Справедливо или нет, но факт есть факт, на тот момент решение вступило в законную силу.

С полным текстом судебного акта апелляционной инстанции можете ознакомиться здесь

Но на этом история не закончилась. Хитров на то и обладает такой фамилией, что пошел дальше, в суд кассационной инстанции. Позицию суда кассационной инстанции мы не узнаем никогда ибо взглянули они на все эти судебные акты и поняли, что так рассматривать дела нельзя. И отменили оба судебных акта по процессуальным основаниям:

Между тем, апелляционный суд, применив по собственной инициативе нормы о злоупотреблении правом, не выносил на обсуждение участвующих в деле лиц обстоятельства, свидетельствующие, по его мнению, о недобросовестном поведении должника, что привело к тому, что Хитров В.В. был лишен возможности представить доказательства разумности и правомерности своих действий, что недопустимо в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции не создал условия для всестороннего и полного исследования доказательств и установления фактических обстоятельств дела, что могло привести к принятию неправильного решения.

Переводя с юридического на русский — суд не дал Хитрову и иным лицам достаточно времени и возможностей предоставить доказательства добросовестности/недобросовестности должника.

В результате — отправил дело на новый круг ада новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Но, так уж у нас устроены крупные компании, особенно в сфере коммунальных платежей, что юристам там никогда высоких зарплат не платили. И тот юрист, что так долго добивался возврата 16 000 рублей, к моменту нового рассмотрения дела, вероятно, уволился. А новый (если таковой и был) этим делом интересоваться совершенно не стал.

Рассматривая дело с самого начала, суд первой инстанции снова поинтересовался у лиц участвующих в деле: «настаивает ли кто-то на «несписании» долга?»

Услышав в ответ тишину пустого зала судебного заседания, в который не пришла ни одна сторона, суд удалился в совещательную комнату и снова списал Хитрову все долги.

Решение суда вступило в законную силу и так и не было больше никем обжаловано.

Итоговый судебный акт о списании долгов вы можете почитать здесь.

Такая вот получилась история о том, что даже если вы оказались не правы, не стоит опускать руки. Иногда абсолютные формальности могут оказаться на вашей стороне и помочь вам разрешить, казалось бы, неразрешимую задачу. Мы не знаем как завершился бы этот спор, если бы ТНС Энерго вновь заявило о «несписании» и билось бы дальше за это. Весьма возможно, что и не в сторону должника.

А для кредиторов это урок о том, что если вам должны денег — вопрос того увидите ли вы их зависит не от государства и судов, а и от ваших действий. Не нужно сидеть сложа руки, всегда можно добиться справедливости. Даже в нашей ужасной, как кажется, судебной системе.

Для тех, у кого не открываются ссылки на судебные акты оставляю номер дела А43-3163/2019.

Для тех, кому интересно читать и слушать больше о праве — мой ИНСТАГРАМ (ничего в нем не продавал и не продаю. Только беседы о праве).

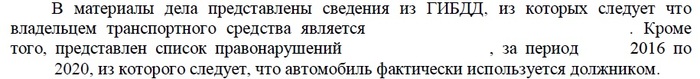

Как всех Пермяков чуть не начали отлавливать для сбора семенной жидкости. (Юридический ужастик, юмор)

Рассказываю! Однажды в рамках дела о банкротстве в славном городе Пермь, арбитражный управляющий решил найти отца девочки, дабы насытиться его имуществом и раздать его нуждающимся кредиторам.

Но вот в чем беда — по документам не было ни единого слова о том, кто является отцом ребенка. Вы думаете это остановило Арбитражного управляющего? вы думаете он хоть на секунду опустил руки?

Нет, жажда наживы настолько сильно завладела им, что он на полном серьезе обратился в суд с требованием обязать всех мужчин от 14 до 75 лет сдать семенную жидкость для проведения экспертизы.

Цитирую текст судебного акта (дело № А50-23088/2020):

«Также финансовый управляющий просил установить отцовство несовершеннолетнего ребенка должника – Семеновой В.Е., 27.12.2015 г.р. с изъятием образцов ДНК у мужского населения в возрасте от 14 до 75 лет, проживающих на территории Пермского края. Назначить проведение стационарной генетической экспертизы, с отнесением расходов на кредитора ООО НП «КХК».»

Для справки: самый точный анализ на отцовство делается именно по семенной жидкости

И лишь благородный судья сумел разрушить чары обезумевшего арбитражного управляющего и в судебном заседании убедил его отказаться от этого требования, спасая невинных юношей и дряблых стариков от неминуемого грехопадения в виде сдачи семенной жидкости)

Если вы думаете, что такое могло произойти лишь много лет назад — на заре появления банкротства граждан, или ещё раньше — в 90е, то как же сильно вы ошибаетесь. Судебный акт, на который я ссылаюсь вынесен менее 2 месяцев назад — 11 августа 2021 года!

Если хотите видеть больше безумства в судах — заходите на мою страницу, там много подобного, а также поддерживайте этот пост отметками «+»

Также по традиции прилагаю скриншот судебного акта и ссылку на свой ИНСТАГРАМ!

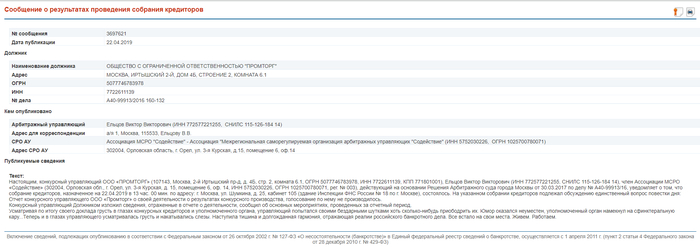

Как арбитражному управляющему чуть не проверили простату или почему лучше не шутить на собрании кредиторов

Этим постом я начинаю серию постов о деятельности арбитражных управляющих.

Так уж вышло, что они обязаны публиковать сведения на ЕФРСБ, для тех, кто не знает — это официальный источник сведений о банкротах, доступный всем желающим.

Только вот законодатель забыл прописать требования к публикациям на ЕФРСБ и их оформлению.

Такой поворот вещей открыл широчайшую дорогу для различных мастей клоунов и каламбурщиков.

Все публикуемые здесь примеры я буду подкреплять ссылками на первоисточники во избежание фейков.

Арбитражный управляющий с душой поэта и, видимо, полнейшей гетеросексуальностью, неудачно пошутил в присутствии представителя налоговой (уполномоченный орган, если на банкротном языке).

Представитель Налоговой Инспекции не растерялся и в лучших традициях ФСИН (как мы теперь уже знаем) пригрозил арбитражному управляющему «Сфинктеральной карой» (цитата).

Уж не знаю из соображений безопасности или слишком буквально Арбитражный управляющий понял фразу «в публикации на ЕФРСБ необходимо отразить все решения, принятые на собрании кредиторов», но именно это он и сделал — прямым текстом опубликовал все на ЕФРСБ. Так появился этот ШЕДЕВР (читать необходимо со слов «Публикуемые сведения» внизу)

Для особо ленивых прилагаю скриншот)

Это только первый пост из серии, если хотите увидеть больше — ставьте + на этом посте)

Также если интересно — ловите ссылку на мой личный инстаграм (ничего там не продаю).

Закончу словами автора публикации

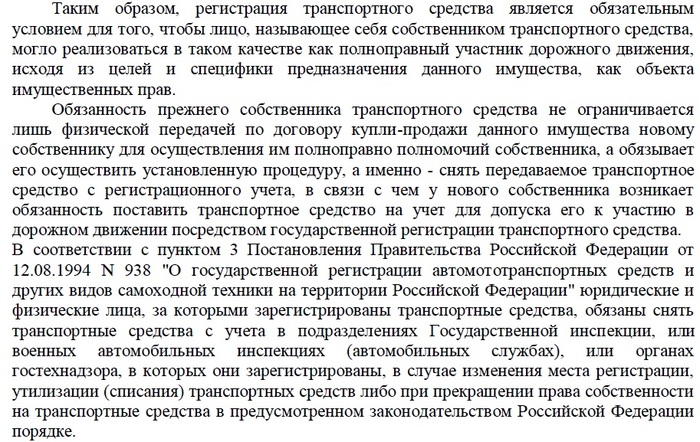

Почему юристы не дают гарантий или история одной машины в банкротстве

Сегодня расскажу немного о своей практике.

Есть у нас клиент по банкротству. К сожалению, среди банкротящихся граждан достаточно часто имеются такие, у которых на учёте стоит автомобиль, а самого его нет и с учёта его не снять, так как висят аресты. Ситуация до недавнего времени была не страшная и многое зависело от наличия хоть каких-нибудь документов. Есть договор купли-продажи — хорошо. Есть покупатель, который придёт и подтвердит покупку — вообще шик! У нашего должника был договор купли-продажи от 2014 года.

Практика по данным ситуациям была такова, что уже в процедуре должник обращается об исключении данного имущества из конкурсной массы, суд рассматривает его заявление и исключает, так как имущество фактически выбыло из владения, а постановка на учёт никак не связана с переходом права собственности. А если кредиторы свои возражения не отправили (что часто бывает), то вообще красота.

Есть у нас такой «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017), где в пункте 7 суд обозревает дело по ДТП и выплате страховки и приходит к следующим выводам, кратко:

Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Транспортные средства не отнесены законом к объектам недвижимости, в связи с чем относятся к движимому имуществу.

Следовательно, при отчуждении транспортного средства действует общее правило относительно момента возникновения права собственности у приобретателя — момент передачи транспортного средства.

Отсутствуют в законодательстве и нормы о том, что у нового приобретателя транспортного средства по договору не возникает на него право собственности, если прежний собственник не снял его с регистрационного учета.

Конечно, риск есть всегда, и потенциального банкрота предупреждаем о нём: в данной ситуации мы делаем так, так и так. Но всегда есть риск что что-то пойдёт не так (а ведь процедура началась ещё в том году).

И вот, суд. Представитель должника: прошу исключить. Представитель финансового: не возражаю. Судья: а вы практику новую видели? В апелляции пару недель назад определение вынесли.

Опа!

Судья откладывает заседание, привлекает покупателя машины по договору третьим лицом, а мы вместе отправляемся читать практику. Честно, для данного поста пытался найти то самое определение апелляции, которое читал месяц назад, но не смог. Вкратце, была у должника машина на учёте, она её продала, просит исключить, суд считает, что один договор купли-продажи не доказывает факт выбытия имущества из владения должника, запрашивает в ГИБДД сведения о штрафах. О, тут на машину штрафы на должницу приходили (что логично, с камер же у нас презумпция виновности и на кого машина на учёте, на того и приходят), значит, продолжает пользоваться. В исключении отказать, как хочешь машину рожай.

У нашего должника корыто 1993 года, которое она продала за 30 тысяч перекупу. Кредиторы не колышутся, ни должнику, ни финансовому затягивать процедуру ради этой арматуры не хочется, надо что-то делать. По сайту РСА видим, что в 2016 году какое-то третье лицо страховало машину. Финансовый запрашивает сведения в страховой, приходит копия договора и заявления, где стоит третья фамилия. Ага, значит наш покупатель её достаточно быстро продал дальше, учитывая степень изношенности машины и возраст нового покупателя, предположу, аресты его не волновали и покупалась она чисто для окончательного ушатывания.

Запрашиваем сведения по ДТП, которые были в соседнем регионе после продажи. Увы, ответили, что копии документов так долго не хранятся.

Запрашиваем сведения по штрафам. Имеем 7 неоплаченных штрафов за превышение скорости и проезд на красный, которые, естественно, фиксировали камеры и легли на нашего должника и 3 оплаченных штрафа, которые на камеры не фиксируются, так они ещё и оплачены! Казалось бы, бинго!

Это штрафы по ч. 1 ст.12.1 КоАП (управление ТС, не поставленным на учёт) и по ч. 1 ст. 12.2 КоАП (за нечитаемый номер). То есть гаец остановил машину, проверил данные водителя, выписал штраф и послал его оплачивать. Конечно, запросили данные: вот машина стоит на учёте за должником, а кто-то там ездил за ней. Скажите, пожалуйста, кто же это мог быть? Из ГИБДД пришёл ответ: действительно, кто-то ездил на ней, но не ваш должник, нарушили и штрафы платили иные лица, но кто не скажем, персональные данные. Впрочем, этого достаточно, факт управления иным лицом подтверждён, это в суд и прикладываем: видите, фактически из владения выбыло, уже давно не за должником, просим исключить.

Приведу некоторые выдержки в картинках, но можете пропустить, если не интересно:

Прямо судья не говорила, как они это могут делать: идите снимайте с учёта и я вам исключу, а это возможно, так как сейчас все аресты с машины сняты, как это в банкротстве и делается. Самому же ссыкотно, дабы потом никто не обвинил в том, что это была не более чем попытка скрыть имущество.

Так же суд сам запрашивал сведения в ГИБДД, но почему-то совершенно не упомянул в своём определении о тех трёх штрафах, точно так же как не упомянул о договоре страхования, заключённым третьим лицом.

Там ещё много тезисов было, возражения на которые были даны в апелляционной жалобе.

Главное всё равно не могу понять: зачем это судье? Для любого судьи одним из важнейших вопросов, который она решает при вынесении судебного акта: как сделать так, что бы никто не пожаловался? Что с ними точно делают за отменённые акты, я не знаю (слышал, за превышение лимита лишают годовой премии), но дело они это не любят. И удовлетвори она заявление, никто бы и не пошёл в апелляцию. А в данной ситуации жалоба полетит точно: не родит же должник машину!

Если и она не прокатит, будем думать. Может, действительно, снимать с учёта, возможно даже самому финансовому управляющему, как представителю должника. Или объявлять в розыск, но тогда процедура может затянуться мама не горюй. Покупатель, что был в договоре, как выяснилось, написал левый адрес регистрации. Письма ему по его настоящему адресу слали с просьбой позвонить — молчит. Не думал я, что в заявлении откажут, но теперь придётся выезжать и стучаться к нему в дверь.

У коллеги недавно московский арбитраж отказался исключать из конкурсной массы автомобиль, который числится в угоне уже 10 лет, а так как дело не закрыто, с учёта его не снять. Заявителем, насколько я помню, в том случае был финансовый управляющий. Что должен делать управляющий? Как написано в п. 8 ст. 213.9 ФЗ О банкротстве: «Финансовый управляющий обязан: принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества». Ну вот иди и ищи эту машину, хер ли ты тут исключить просишь?

К чему всё это было: как давать гарантии, если на протяжении долгого периода делали так, а потом судье повыше в голову пришла новая идея: а давайте делать по другому! И всё повернулось на 180 градусов. Через пару лет опять всё повернётся куда-то, и ведь не угадаешь — куда!

Конечно, есть люди с юридическим образованием, которые могут дать если не 100% гарантии разрешения дела, но намного выше, чем обычные юристы. Но договоры и акты выполненных работ они не подписывают, а последствия оплаты их услуг описаны в ст. 291 УК РФ.

Почему важно не забывать, как вы женились

Есть у нас клиентка-банкрот, пенсионерка. На консультации говорила, что замужем никогда не была, в паспорте пусто.

Заключили с ней договор, собрали документы, подали, суд назначил заседание. Сидим, ждём.

Дня за три до заседания приходит она заплатить по договору и говорит: вспомнила! В молодости (родилась она на следующий год после смерти Сталина) ходила, расписывалась с парнем одним.

В каком ЗАГСе? Не помнит. Потом брак расторгался? Не помнит! Чудеса!

Делать нечего, на заседании объяснили судье как есть. Сами бы взяли документы в ЗАГСе, да не знаем в каком! Судья была нормальной, посмеялась, банкротство ввела и в этом же решении ГУ ЗАГС по субъекту обязала предоставить в суд сведения о браке.

ЗАГС в материалы дела сведения предоставляет, идём знакомиться. Действительно, имеется запись о регистрации брака в 1975 году и. всё. Больше никаких записей, а именно о расторжении, не имеется.

Запросил в МВД паспортные данные и место регистрации супруга. Послали куда подальше — личные данные третьего лица, видите ли (в других регионах спокойно предоставляют). Попросил суд истребовать, что он и сделал. Сидим, ждём, когда пришлют. Будем связываться с супругом, если живой ещё.

А если за последние три года были сделки? А если у него есть машина или какая-либо недвижимость помимо единственного жилья? Это же всё продавать положено. Жил себе мужик спокойно, никого не трогал, а тут бац, придут к нему непонятные люди и начнут имущество требовать, да ещё объявят, что оно совместно нажитое. Даже если отобьётся, нервы будут потрачены.

Так что товарищи, если подписываете какие-либо бумаги, тем более, если знакомая девушка приглашает сходить куда-то и подписать непонятную бумажку, трижды подумайте, не аукнется ли вам это лет через 40-50.

Пришел на выборы, а в меня …овном покидали

Вечер, приехал в городскую суету с дачи, — дай, думаю, проголосовать сбегаю перед закрытием, как никак последний день. Тем более участок, я как порядочный, через приложение госуслуги перенес поближе к дому. Взял с собой малого, он уже все знает, вчера с мамкой гонял. Делов-то 5 минут туда и 5 обратно.

Прихожу, а я то оказывается уже проголосовал, правда паспорт не мой и подпись не моя. Ну, нет слов – одни эмоции. Собрал волю кулак – давайте господа, сотрудники УИК (учителя школьные) все это счастье фиксировать как-то и как быть с моим избирательным голосом? Пока ждал наслушался версий: дескать я подставной и специально все это устроил, ребенок для отвода глаз, специально пришел под самое закрытие, и паспорт у меня поддельный, а до этого друг мой приходил. Ну, да ладно – учителя люди подневольные, это все у них от бедности, зла на них не держу. Ситуацию зафиксировали, я проголосовал.

На текущий момент имею:

Акт за подписью председателя УИК с текстом «запись в строке «ФИО» дата рождения, вписаны ошибочно данные паспорта и роспись другого избирателя», фото этой записи.

1. Халатность сотрудника, делавшего запись. Поле надо мной другого избирателя чистое.

2. Кто-то талантливо проголосовал за меня.

Соответственно проверяющие органы могу посмотреть запись с камеры, проверить по паспортным данным, может действительно они избирателя строкой выше.

Имею вопрос, может кто ранее уже сталкивался. А куда писать-то? Аппарат Президента, прокуратура, ЦИК? Может где есть готовые формы заявлений? Есть ли смысл писать в ЦИК, они ж попку свою только прикрывать будут…

Как-то не комильфо вопрос на самотек оставлять.

UPD от автора: Вопрос закрыт — 100% техническая ошибка сотрудника УИК, который вел документы — #comment_212330538

Что делать, если вы — работодатель, а ваш родственник восстановился на работе по решению суда. История одного дела

Недавно рассказывал про наш трудовой спор, который разрешался в суде (Как я проиграл трудовой спор или формализм закона на страже прав работника). Видимо, писать большие посты ночью в будни не стоит, мало кто читает, утром же на работу.

Кратко: поссорились два родственника на почве денег при ведении совместного бизнеса, а потом началось. Один из них вдруг обнаружил, что некоторое время был официально трудоустроен в фирме (второй родственник — директор), но надлежащим образом не уволен. Подал иск о выплате зарплаты за несколько лет и восстановлении на работе, который выиграл. На пикабу принято сочувствовать невинно обиженным работникам, я не буду судить кто в данной ситуации прав, а кто виноват, да и вам не стоит, так как к моменту подачи иска по трудовому спору уже шло несколько судебных заседаний, к нему не относящихся. Я уже молчу, что количество жалоб во все инстанции может соревноваться с количеством бомб, сброшенных американцами на Северный Вьетнам.

За более подробным пояснением ситуации — в прошлый пост.

Как известно многим, решение суда вступает в силу один месяц. Но есть категории дел, решения по которому вступают в силу немедленно. В нашем случае это решение о восстановлении на работе и выплате зарплаты за три месяца. Вот здесь самое интересное: что значит «немедленно»? Суд состоялся в 10 утра, восстановили работника, и к 11 нужно быть на работе?

И как конкретно и правильно исполнить решение?

Для работодателя всё предельно ясно написано в ч. 1 ст. 106 ФЗ «Об исполнительном производстве»:

Содержащееся в исполнительном документе требование о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника считается фактически исполненным, если взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ (распоряжение) об увольнении или о переводе взыскателя.

То есть, нужно всего два действия: издать приказ и реально допустить работника к работе.

Так как в нашем случае представитель работодателя (я) в судебном заседании присутствовал и содержание решения ему известно, то «немедленно» означает на следующий день.

Работник тоже не обязан сломя голову бежать на своё рабочее место, но так как в судебном заседании он присутствовал, то прийти должен на следующий день.

Исполнительный лист выдаётся сразу в части немедленного исполнения. В нашем случае исполнительный лист выдали криво и банк сходу пытался списать в пользу работника всю присуждённую сумму, хотя у нас ещё апелляция, как бы. Судье даже пришлось писать отдельное разъяснение для банка, почему так делать нельзя.

Естественно, на следующий день он не явился. Это была пятница, к слову. Так же не явился и в понедельник. Не нужно забывать, что судебный акт обязателен к исполнению всеми участниками процесса. А тут налицо неисполнение истцом выигранного им же иска!

Впоследствии в части объявления выговора за первый прогул он заявлял, что получил исполнительный лист в понедельник, так как сразу после суда и на следующий день по техническим причинам исполнительный лист ему не выдали, и это было правдой, судья сама сказала в конце заседания: в понедельник придёте. Но вот загвоздка, решение суда исполнять обязаны все добровольно, а исполнительный лист — это документ для принудительного исполнения, в случае, если одна из сторон делать это отказывается. В теории, после вынесения решения суда, исполнительный лист можно и не получать, ведь спор разрешён, суд установил, как стороны должны дальше действовать. Увы, пока такое поведение остаётся настолько редким, что даже мне случаи его проявления неизвестны.

Мы направили ему документы и вызов на работу (хотя, как я понял, это не обязательно). Он не являлся, мы созывали рабочую комиссию, писали уведомления о прогулах, просили с него пояснения, отправляя их как обычной почтой, так и электронной, потом издавая приказы с объявлением выговоров и замечаний. Всё таки, один раз он точно явился.

Стоит упомянуть, что в случае прогула у работника необходимо запросить пояснения причин, которые он обязан дать в течение двух дней. Рабочая комиссия может признать их как уважительными, так и не уважительными, а работник может обжаловать решение комиссии, в том числе через суд. Вот в этот один раз он явился, расписал свои пояснения на наших актах о прогулах, расписал своё несогласие с должностной инструкцией и ещё что-то. Самые забавные были два пояснения: я явился, пришёл в восемь вечера, никого на работе не было, поэтому я ушёл. Второй: я стоял в пробке, поэтому не смог попасть на работу, имеется видеозапись, готов предоставить (не предоставил). К слову, за тот день, что он явился и давал пояснения, мы ему не выговор за прогул объявили, а замечание за самовольное оставление места работы, так как расписав свои пояснения он тут же удалился, хотя обязан работать 4 часа в день, так как на полставки.

Ещё он писал заявление о предоставлении отпуска за все несколько лет, что был восстановлен на работе. Честно говоря, меня это сначала сильно озадачило, но слава Богу, что согласно ч. 1 ст. 286 ТК РФ:

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе

А основное место работы у него в фирме, которой он владеет полностью сам. Вот мы и написали: когда он там в отпуск уходил? Пусть предоставит. Отвечать он почему-то не стал.

Набрав достаточное количество выговоров, уволили. А дальше опять иск в суд за то, что незаконно уволили.

В связи с высокой нагрузкой, договорились о перераспределении дел, в том числе это дело было мной отдано. Коллега меня после этого почему-то не любит. Видимо, это как-то связано с тем, что когда на мне проект был полностью, а он наблюдал со стороны, то говорил что сделает всё, что бы даже частично он не перешёл к нему. Увы, не получилось.

Что же решит суд? А фиг его знает, теперь наблюдаю со стороны. Хотя с данным работником я ещё не раз встречусь в суде, но уже не по трудовым вопросам.

Источник