- Способы связи предложений в тексте. Связь слов в предложениях

- Структура текста

- Композиция текста в разных стилях речи

- Предложение — единица текста

- Типы связи слов в словосочетании

- Сочинительная связь слов в предложении

- Синтаксические способы связи слов в предложении

- Связь слов в сложных предложениях

- Связь предложений

- Лексические методы связи предложений

- Морфологические методы связи предложений

- Синтаксические методы связи предложений

- Грамматическая основа предложения

- Что такое предложение как единица речи

- Что такое грамматическая основа предложения: определение

- По составу грамматической основы

- По числу грамматических основ

- По наличию второстепенных членов

- Как определить грамматическую основу предложения

- Чем может быть выражено подлежащее

- Чем может быть выражено сказуемое

- В каком порядке выделять грамматическую основу

Способы связи предложений в тексте. Связь слов в предложениях

Текст – это совокупность предложений, связанных между собой по смыслу и грамматически. Последовательное изложение и передача основной идеи с помощью специфических терминов, речевых фигур и оборотов позволяют добиться единства стиля. Способы связи предложений в тексте обеспечивают непрерывное ведение мысли без нарушения его структуры.

Структура текста

Композиция текста, как правило, состоит из трех частей: вступление, основное повествование, заключение. В русском языке можно выделить несколько типов текстов в зависимости от структуры.

- Линейный – последовательное повествование фактов или событий.

- Ступенчатый – текст разделен на части, которые постепенно сменяют друг друга, не нарушая смысловую целостность.

- Концентрический – переход от одной мысли к другой с возвращением к уже высказанным идеям.

- Параллельный – метод сопоставления одного события другому.

- Дискретный – повествование с намеренным пропуском отдельных деталей для создания интриги.

- Кольцевой – возврат читателя в конце текста к уже высказанной в начале идее для переосмысления информации после полного ознакомления с темой.

- Контрастный – используется для противопоставления разных частей текста.

Используя связь между предложениями в тексте, выстраиваются абзацы. Они отделяются по смыслу и синтаксически. Каждый абзац имеет свою небольшую тему, обладает логичностью и законченностью.

Композиция текста в разных стилях речи

В зависимости от стилевой принадлежности, структура текста может отличаться. Например, авторы художественных произведений редко придерживаются строгой градации. Художественный стиль допускает нарушение причинно-следственных и пространственно-временных связей. Композиция основывается лишь на идейном построении произведения.

Тексты в научном, публицистическом или деловом стиле обычно выполняются по плану. Например, при использовании типа речи «рассуждение» необходимо четко структурировать его по частям, содержащим тезис, доказательство и вывод.

Предложение — единица текста

Абзацы текста составляют предложения. Они заключают в себе законченное суждение, чему способствует смысловая, грамматическая и синтаксическая связь слов в предложении. Синтаксическая связь зависит от порядка и значения слов в структуре предложения. Грамматическая связь обеспечивается при помощи употребления союзов, местоимений и изменения форм слова. Смысловую связь составляют правила семантики, а также использование интонации.

Обычно предложения составляют словосочетания, в словах которого возникают особые связи.

Типы связи слов в словосочетании

Слова в словосочетании могут вступать в сочинительную или подчинительную связь. Отношения между членами словосочетания, в котором одно слово зависит от другого, создает определенные грамматические требования. Зависимое слово должно совпадать с изменяемыми морфологическими признаками главного слова, то есть сочетаться с ним во времени, числе, роде и падеже.

Подчинительную связь, в которой зависимое слово полностью перенимает на себя форму главного слова, описывает тип управления «согласование». Слова употребляются в едином числе, падеже или роде. Например: красивый цветок, маленькая девочка, зеленый шар. Существует и неполный вид согласования, когда слова относятся к разному роду: моя врач, добросовестная секретарь. Чаще всего в согласование вступают существительное и полное прилагательное (причастие), местоимение, числительное.

Управление выражает соотношение действия с предметом, то есть показывает его направленность. В качестве зависимого слова обычно выступает существительное или часть речи, способная его заменить (прилагательное, причастие). Главным словом в словосочетании становится глагол, наречие или существительное. Например: читать газету, сорт мяса, наедине с отцом.

Примыкание обуславливается только семантикой. По типу примыкания образуются словосочетания из инфинитива, деепричастия или наречия, часто используются существительные. Например: петь красиво, хотеть кушать, очень красивый.

Сочинительная связь слов в предложении

Ряды слов в предложении могут быть связаны лишь по смыслу и грамматически, при этом они не зависят от изменяемых признаков друг друга. Слова, вступающие в такую связь, становятся в предложении однородными или неоднородными членами. При этом могут быть использованы союзы соединительного, противопоставительного и разделительного значения. Бессоюзные ряды связаны лишь интонацией.

Вступать в сочинительную связь могут любые части речи. Чаще всего в предложении независимые ряды грамматически относятся к одному слову. При этом каждое из слов может иметь свой ряд и распространяться.

Синтаксические способы связи слов в предложении

Предложение представляет собой более сложную единицу синтаксиса русского языка, и отношения между словами в предложении возникают более разветвленные. Предложение имеет грамматическую основу и может быть распространено второстепенными членами. Связь между подлежащим и сказуемым является характерным отличием предложения от словосочетания: предикативных отношений между словами, входящими в сочетание, возникнуть не может.

Связь, возникающая между главными членами предложения, бывает:

- равноправной – слова изменяются одновременно, подстраиваясь друг под друга, что называют координацией. (Осень дождливая);

- невыраженной – слова не уподобляются друг другу, что называют их соположением. (Отец на работе);

- двойной – именная часть составного сказуемого относится и к имени/местоимению (подлежащему), и к его глагольной части. (Сестра вернулась с учебы уставшая).

Второстепенные члены предложения вступают в подчинительную связь с грамматической основой, образуя словосочетания.

Предложения, имеющие две и более грамматические основы, называются сложными. Между их частями могут возникать равноправные отношения или подчинительные. Связь в сложных предложениях осуществляется при помощи использования союзов и по смыслу.

Связь слов в сложных предложениях

Сложносочиненные сложные (ССП) предложения характеризуются равноправностью и одновременностью описания происходящих событий. Части такого предложения не зависят друг от друга и могут существовать отдельно, как два простых, без потери смысловой нагрузки. Соединяются две грамматические основы (с второстепенными членами или без) при помощи сочинительных союзов. Существует три основных группы: разделительные, соединительные и противопоставительные. Название каждой группы объясняет, каким смысловым способом связаны две части сложного предложения.

Бессоюзное предложение (БСП) также относится к сочинительной связи. Разные грамматические основы разделяются знаками препинания, интонацией и по смыслу.

Способы подчинительной связи в предложении выражаются не только в словосочетаниях. Следующий вид сложного предложения строится на подчинении одной или нескольких частей другой. Сложноподчиненное предложение (СПП) образуется при помощи союзов и союзных слов, имеющих разную смысловую нагрузку. В зависимости от их значения выделяют типы придаточных предложений (причины, времени, места, условия и т. п.).

Часто, особенно в художественном и публицистическом стиле, встречаются СПП с несколькими придаточными. В этих случаях возникает разная подчинительная связь:

- последовательная – предложения зависят друг от друга по принципу «цепочки»: вторая часть от первой, третья от второй и т. д.;

- параллельная – к одной части относятся разные по типу придаточные;

- однородная – к главной части относятся несколько однотипных придаточных.

Сложные синтаксические конструкции могут одновременно сочетать в себе сочинительную связь (в виде ССП и БСП) и подчинительную.

Связь предложений

Способы связи предложений в тексте делятся на два основных: последовательный и параллельный. Последовательное повествование характеризуется постепенным и логичным развитием основной идеи. Содержание предыдущего предложения становится основой для нового и так по цепочке. Как средство связи предложений, в этом случае, может выступать синоним, союз, местоимение, ассоциативное и семантическое соответствие.

Параллельная связь между предложениями основывается на сопоставлении или противопоставлении. Большинство текстов с применением параллельной связи характеризуется использованием одного предложения в качестве «данных» для развития и конкретизации идеи. Для достижения параллелизма применяются соответствующие синтаксические, лексические и морфологические способы связи предложений в тексте.

Лексические методы связи предложений

К применению лексической связи авторы прибегают при создании как последовательного, так и параллельного повествования. В этом случае, как средство связи предложений, используют нижеследующие методы.

- Лексические повторы – заключаются в употреблении слов и их форм, ключевых сочетаний.

- Слова, принадлежащие к одной тематической группе.

- Синонимы и синонимичные замены.

- Антонимы.

- Слова и их сочетания в значении логической связи (поэтому, вот почему, в заключение и т. п.).

Использование лексических средств связи предложений в основном присуще последовательному повествованию.

Морфологические методы связи предложений

Средства морфологической связи основываются на применении разных частей речи, которые способны сопоставить одно или несколько предложений. Эффект достижим только при соблюдении правильной последовательности слов.

Морфологические способы связи между предложениями классифицируются нижеследующим образом.

- Союзные слова, союзы и частицы, используемые в начале предложения.

- Личные и указательные местоимения, которыми заменяются слова из предыдущих предложений.

- Наречия места, времени, относящиеся по смыслу к нескольким предложениям текста.

- Использование единых временных форм в глагольных сказуемых.

- Степени сравнения наречий и прилагательных, относящихся к предыдущему предложению.

Применение уместно как в параллелизме, так и в последовательном повествовании.

Синтаксические методы связи предложений

Синтаксическая связь предложений в тексте достигается при помощи намеренного использования одного из приемов:

- синтаксический параллелизм (схожий порядок слов и морфологическое оформление);

- изъятие из предложения конструкции и оформление ее как самостоятельной единицы текста;

- использование неполного предложения;

- применение вводных конструкций, обращений, риторических вопросов и т.п.;

- инверсия и прямой порядок слов.

Синтаксическая связь предложений характерна для разных стилей. Конечно, более разнообразные и причудливые формы можно увидеть лишь в художественной литературе или публицистике.

Описанные способы связи предложений в тексте не являются единственно возможными. Все зависит от стиля текста и идеи автора. Художественные тексты не имеют четких границ — в них можно встретить самые разнообразные из всех возможных вариантов связи. Научные и официально-деловые бумаги содержат тексты более четкие и структурированные, отвечающие всем требованиям логических и пространственно-временных связей.

Источник

Грамматическая основа предложения

О чем эта статья:

Что такое предложение как единица речи

Предложением называется слово или сочетание слов, в которых заключено сообщение, вопрос, или побуждение (приказ, совет, просьба). Предложение имеет интонационную и смысловую законченность.

Предложение может состоять как из нескольких слов, которые объединены между собой, так и из одного слова:

Все слова в предложении называются членами предложения. Они делятся на:

- Главные — подлежащее и сказуемое. Предложение не может существовать без главных членов или хотя бы одного из них, поскольку они выражают основную мысль и идею.

- Второстепенные — дополнение, определение и обстоятельство. Они дополняют и уточняют основную идею предложения.

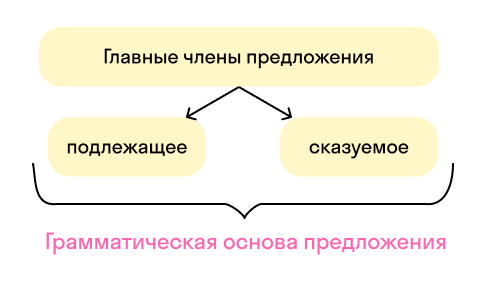

Что такое грамматическая основа предложения: определение

Грамматическая основа предложения — это смысловой центр, основная часть предложения, которая состоит из его главных членов: подлежащего и сказуемого. В двусоставных предложениях включает в себя оба главных члена, в односоставных — один главный член.

В большинстве случаев грамматическая основа самостоятельна: если исключить все второстепенные члены, суть предложения все равно будет понятна.

Все предложения можно разделить на несколько типов в зависимости от грамматической основы.

По составу грамматической основы

По составу грамматической основы предложения бывают двусоставными или односоставными.

Двусоставные предложения — это те, в которых оба главных члена предложения в наличии, например:

- Кошка спит. Птички поют.

- Папа пошел на работу.

- На небе показалось солнце.

У односоставных предложений есть только один главный член — либо подлежащее, либо сказуемое. Примеры таких предложений:

По числу грамматических основ

Если в предложении одна грамматическая основа, оно называется простым. Примеры простых предложений:

- Девочка пошла гулять с собакой.

- Заяц ускакал в лес.

- На небе показалось солнце.

Если грамматических основ две или больше, то мы имеем дело со сложным предложением. Давайте превратим простые предложения из примера выше в сложные:

- Девочка пошла гулять с собакой, а ее брат остался дома.

- Заяц ускакал в лес, и охотники остались ни с чем.

- Наконец дождь закончился, и на небе показалось солнце.

По наличию второстепенных членов

В зависимости от того, есть ли в предложении второстепенные члены, оно может быть распространенным или нераспространенным.

Нераспространенными называют такие предложения, в которых есть только грамматическая основа и ничего больше. Например:

В распространенных предложениях, кроме грамматической основы, есть еще второстепенные члены: дополнения, определения, обстоятельства. Давайте дополним примеры выше, чтобы предложения стали распространенными:

- Девочка гуляет с подружками.

- Заяц скачет по лужайке.

- К вечеру дождь закончился.

Как определить грамматическую основу предложения

Чтобы выделить грамматическую основу предложения, нужно выяснить, о ком или о чем идет речь.

Вопросы для определения грамматической основы: «кто?», «что?».

- Что? — солнце. Это подлежащее, которое, чаще всего выражается существительным или местоимением в форме именительного падежа или другой частью речи в значении имени существительного.

Что говорится о небе? Солнце (что сделало?) встало — это сказуемое.

Солнце встало — грамматическая основа простого предложения.

Кто? — мы. Подлежащее, выраженное личным местоимением в форме именительного падежа множественного числа.

Мы (что делали?) играли — сказуемое.

Мы играли — грамматическая основа.

Чем может быть выражено подлежащее

Подлежащее — это главное слово, о котором идет речь в предложении. Оно значит и выражает какой-либо предмет, действие которого обозначает сказуемое. Его принято выделять одной чертой.

Найти подлежащее в предложении легко — это главное слово, о котором идет речь. Подлежащее отвечает на вопросы: «кто?», «что?».

Если вы ищете подлежащее через сказуемое, то нужно задать вопрос: «делает кто/что?».

Подлежащее может быть выражено:

- Существительным — самый частый вариант.

Девочка пришла в школу с опозданием.

Местоимением: личным, отрицательным, вопросительным, неопределенным и относительным.

Я (личное) прислушался к разговору;

Никто (отрицательное) не видел, что (относительное) произошло.

Бегать по коридору запрещено.

— географическим названием (Российская Федерация — это большая страна),

— названием учреждения (Министерство обороны — это орган исполнительной власти),

— устойчивым выражением или крылатой фразой (В тереме ждала красна девица),

— существительным со значением количества (или числительным) в сочетании с существительным в родительном падеже (По небу кружило много ворон. На скамейке уместилось десять учеников),

— неопределенным местоимением и прилагательным (Сегодня произошло кое-что новое),

— существительным или местоимением в именительном падеже, связанным с существительным в творительном падеже союзом с (Мама с дочкой зашла в магазин. Я с друзьями гуляю на улице).

Целой конструкцией, если о ней идет речь в предложении.

«Я тебя люблю», — шептало письмо в ночи.

Любое слово, которое приводится в пример.

Бы — это частица.

Чем может быть выражено сказуемое

Вторым основным компонентом грамматической основы является сказуемое.

Сказуемое — главный член предложения наравне с подлежащим. Оно выражает действие главного слова, его описание или состояние. Выделяется двумя параллельными чертами.

Сказуемое может быть простым (состоять из одного глагола) и составным (из двух и более слов).

Примеры простых глагольных сказуемых:

Составные сказуемые бывают глагольными и именными.

Составное глагольное сказуемое состоит из связочной части и инфинитива глагола.

Связочная часть — это глагол, который согласован с подлежащим по времени, лицу и числу. В качестве связки могут выступать также краткие прилагательные (рад, готов, должен, обязан, вынужден, намерен).

Примеры составных глагольных сказуемых:

- Ты должен оставить эту нелепую затею.

- Я люблю рисовать.

- Гость собирался уйти после трех.

Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки и именной части.

Глаголом чаще всего выступает «быть» («есть»), он может быть опущен для красоты фразы, но всегда подразумевается. Примеры:

- Она была хорошим другом — Она (есть) хороший друг.

- Малина — это ягода.

- Фрегат — корабль с тремя мачтами.

Именная часть в составном именном сказуемом может быть выражена:

- существительным (Владимир — преподаватель),

- прилагательным в именительном или творительном падеже (Юноша неопытный. Юноша был неопытным),

- прилагательным в сравнительной степени (Юноша был неопытнее) или краткой форме (Юноша неопытен),

- числительным (Я была первой в очереди),

- местоимением (Дом стал моим),

- наречием (Завтра будет тепло),

- причастием (Договор был подписан),

- неделимым словосочетанием (Мальчик был невысокого роста),

- фразеологизмом (Они с братом — не разлей вода).

Также может встречаться осложненное сказуемое, состоящее из нескольких глаголов или глаголов и именных частей.

- Я хотел бы стать врачом.

- Они собирались начать учиться.

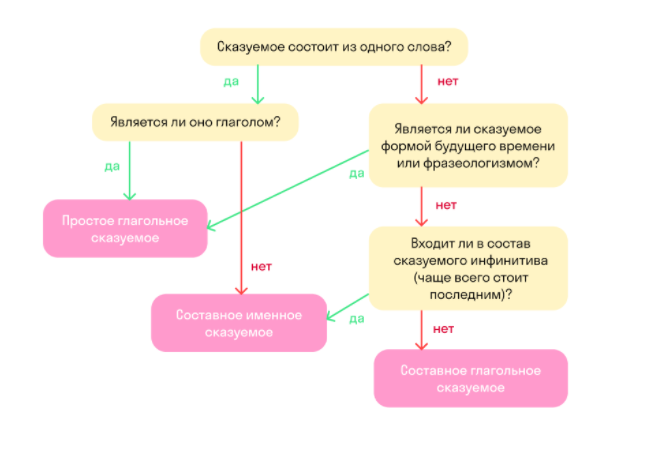

В каком порядке выделять грамматическую основу

Эта схема поможет научиться правильно выделять грамматические основы предложения:

Источник