ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА

Способ основан на закономерностях строения насаждений, в частности на наличии связи между объемами деревьев и их диаметрами (способ кривой объемов Шпейделя) или с площадями сечений (способ прямой объемов Копецкого). При использовании этих способов нужны данные перечета и замеров высоты (для построения графиков высот).

Относительно небольшое число моделей (10…..15 шт.) выбирают свободно, без соблюдения требования соответствия их диаметра средним диаметрам отдельных ступеней, но с расчетом, чтобы они могли характеризовать все насаждение, т. е. стремятся отбирать модели пропорционально числу деревьев в ступенях толщины. Взятые модели должны быть близкими к средним по высоте и форме ствола для деревьев соответствующего диаметра. Диаметр моделей измеряют с точностью до 0,1 см, а их высоту до 0,1 м. Объем срубленных моделей определяют обычным способом (по сложной формуле срединных сечений). Полученные данные служат основанием для построения графиков.

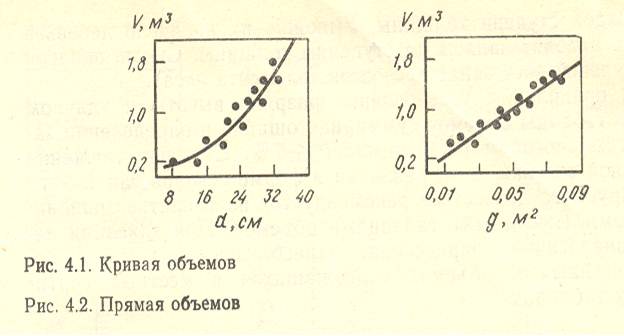

При определении запаса по кривой объемов Шпейделя график строят на миллиметровой бумаге, где по оси абсцисс в определенном масштабе откладывают диаметры моделей, а по оси ординат — их объемы. Вершины ординат, восстановленные из точек, соответствующих диаметрам моделей соединяют прямыми линиями. Полученную ломаную выравнивают в плавную вогнутую кривую объемов. С выравненной кривой снимают отсчеты средних объемов для каждой ступени толщины. Перемножив их на число деревьев ступени, получают запас ступени, а сумма этих запасов дает общий запас древостоя

Недостаток способа заключается в том, что при малом числе моделей полученную ломаную линию трудно перевести в плавную кривую, при этом не исключены ошибки. Поэтому с целью устранения этого недостатка вместо кривой строят прямую объемов (предложение Копецкого). Для этого на графике по оси абсцисс вместо диаметров откладывают соответствующие им площади сечений или квадраты диаметров, а по оси ординат — объемы. Соединив точки объемов, получают слаболоманую линию, которую либо графически, либо аналитически (по уравнению V=ag+b), начиная с диаметра 12 см и выше, выравнивают в прямую.

Графические способы определения запаса просты и при 10 . 15 моделях обеспечивают точность ±3 . 5 %, вследствие чего они широко применяются на практике, когда не требуется определить выход сортиментов.

Определение запаса по таблицам объемов

Среди всех перечисленных методов определения запаса этот метод наименее трудоемок, так как не требует отбора и рубки модельных деревьев, а техника расчетов запаса является предельно простой. По этой причине он особенно широко применяется на практике, в частности при таксации лесосечного фонда.

Исходными материалами для расчетов служат: перечетная ведомость, данные измерения высот и таблицы, содержащие сведения об объемах древесных стволов.

Для подбора соответствующей определенным условиям таблицы объемов необходимо установить разряд высоты, под которым понимается определенное соотношение диаметра и высоты. Разряд высоты можно определить двумя путями: либо отдельно для каждой ступени толщины, либо как среднее для всего древостоя. В первом случае по данным измерений высот у 12 . 15 деревьев каждого элемента леса строится график зависимости высот от диаметров (кривая высот). С графика снимаются выравненные значения высот для каждой ступени толщины. Путем сравнения полученных соотношений диаметров и высот с данными вспомогательных таблиц устанавливают разряд высоты, по которому подбирают соответствующую таблицу объемов. Если разряды высот в отдельных ступенях толщины окажутся не одинаковыми, рассчитывают среднее для всех ступеней толщины значение разряда высоты или пользуются безразрядными таблицами объемов.

Средний для древостоя разряд высоты можно установить и без построения кривой высот. Для этого достаточно определить средний диаметр и среднюю высоту древостоя (по данным измерений высот в трех центральных ступенях толщины).

После выбора таблицы объемов соответствующего разряда высоты из нее выписывают значения объемов одного дерева для каждой ступени толщины. Умножив их на число деревьев ступени, находят запасы по ступеням толщины. Сумма запасов всех ступеней дает запас древостоя (элемента леса).

При правильном установлении разряда высоты и удачном подборе таблицы объемов суммарная ошибка в определении запаса этим способом не превышает ±5 %. С целью снижения возможной ошибки из-за различий в форме стволов табличного и таксируемого древостоев рекомендуется пользоваться районированными (местными) таблицами объемов. При таксации лесосек аналогичное определение запасов производится с помощью данных об объемах, содержащихся в местных сортиментных таблицах.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

насаждений осуществляется измерением сумм площадей сечений деревьев на 1 га с помощью угловых шаблонов и последующим применением эмпирических (опытных) формул запаса. Теоретическое обоснование принципа угловых шаблонов и техника работы ими были изложены при рассмотрении полноты насаждений.

Эмпирические формулы запаса базируются на его основной теоретической формуле М = ∑ghf, где М— запас насаждения (элемента леса), м 3 ; ∑g — сумма площадей сечений деревьев, м 2 ; Н— средняя высота, м; f — среднее видовое число.

Справедливость этой основной формулы очевидна, так как запас складывается из древесины отдельных стволов, объемы которых определяются по формуле V=ghf.

В формуле запаса два первых множителя ∑gи Нлегко и быстро могут быть найдены в таксируемом насаждении непосредственными измерениями с помощью полнотомера В. Биттерлиха или призмы Н. П. Анучина и высотомеров различной конструкции.

Техника закладки круговых пробных площадей и определение на них ∑G с помощью полнотомеров разных конструкций (углового шаблона Биттерлиха, призмы Н. П. Анучина и др.) Заметим только, что точность метода зависит не столько от конструкции при боров, сколько от числа пробных площадок и от того, насколько они типичны для всего участка или насколько полно его характеризуют.

Установлено, что для получения общих запасов с ошибкой не более +5 % необходимо заложить от 5 до 7 (в среднем 6) площадок на 1 га. Если площадь участка (выдела) больше 1 га, то соответственно увеличивают и число площадок, которое определяют по формуле

N=6 кореньS выдела.

По данным измерений на всех площадках вычисляют среднее значение ∑G, которое и характеризует весь выдел. Среднюю высоту насаждения определяют обычным путем — по данным измерений высоты растущих моделей.

Полученные значения средних ∑G и Н используют для определения общего запаса либо по формуле M=∑GHF (используя средние видовые числа), либо по специальным таблицам.

Но не поддается непосредственному измерению третий множитель — f. Его можно найти в таблице видовых чисел, составленной проф. М. Е. Ткаченко.

Кроме видового числа при определении запаса насаждений по данным измерительной таксации можно использовать таблицы видовых высот. При использовании таблиц видовых высот запас насаждения определяется как произведение ∑g на табличную видовую высоту HF, которая выбирается с учетом измеренной высоты, древесной породы и для некоторых пород класса бонитета таксируемого насаждения.

Точность определения запаса по данным измерительной таксации будет зависеть от ошибок при определении ∑g и H. Так, при 5 замерах ∑g угловым шаблоном и 5 замерах высоты деревьев ошибка в запасе сравнительно однородного древостоя не превысит +10 % в 95 случаях из 100, а в 68 случаях из 100 не превысит ± 5 % .

При ВИЗУАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА основным необходимым условием для получения хороших результатов таксации является предварительная тренировка глазомера в конкретных местных условиях на пробных площадях и таксационных ходах, протаксированных перечислительными или измерительными методами. Прохождение тренировки является обязательным для всех инженерно-технических работников лесоустроительных экспедиций.

Тренировка разделяется на коллективную и индивидуальную. Для проведения коллективной тренировки закладываются не менее 10 пробных площадей и до 7 км таксационных ходов по просекам или визирам в каждом объекте лесоустройства. Тренировочные пробы и ходы должны представлять наиболее распространенные в районе работ насаждения и вместе с этим по возможности полно отражать их разнообразие по составу, возрасту, бонитету и полноте.

Для оценки глазомерного определения запаса отдельными исполнителями лесоустроительной инструкцией установлены нормы допустимых отклонений: + 10 %. для пробной площади и + 15 % для отдельного выдела, расположенного на таксационном ходе. Глазомерная таксация признается удовлетворительной, если отклонения находятся в пределах допустимых не менее чем на 70 % осмотренных пробных площадей и не менее чем на 65% осмотренных выделов.

При неудовлетворительной оценке глазомера будущие исполнители таксационных работ должны пройти дополнительную тренировку на новых пробах. Кроме коллективной тренировки все таксаторы, в том числе и допущенные к глазомерной таксации, закладывают на своих участках не менее 5 дополнительных пробных площадей каждый.

При глазомерном определении запаса в качестве придержек (ориентиров) обычно используют нормативные показатели, приводимые в различного рода справочных пособиях (таблицах хода роста, стандартных таблицах сумм площадей сечений и запасов). Применение этих пособий при таксации требует предварительного установления других таксационных показателей насаждения: средней высоты, возраста, бонитета, полноты. При обращении к таблицам хода роста для получения сведений о запасе надо сначала определить высоту, возраст и полноту насаждения.

Во всех рассмотренных способах запас как искомая величина представляет собой общее количество стволовой древесной массы живых деревьев (сырорастущей древесины). Кроме запаса сырорастущей древесины в насаждениях могут встретиться сухостойные деревья и валежник, запас которых таксируется и указывается отдельно.

В таксационных описаниях запас сырорастущей древесины указывается с округлением до 10 м з , а сухостоя и валежника с точностью, устанавливаемой в каждом конкретном объекте в зависимости от местных экономических условий.

Так, часть запасов древесины, которая по своему качеству и размерам пригодна для получения тех или иных сортиментов, называется эксплуатационным запасом. В него не включаются запас семенных деревьев и куртин на отводимых в рубку участках, а также запасы тех пород, рубка которых запрещена.

При разработке эксплуатационных запасов появятся отходы в виде вершин деревьев, пней, коры на деловых сортиментах и т. д. Часть эксплуатационного запаса, не включающая названных отходов, называется ликвидным запасом. В ликвидный запас включается та древесина, которая найдет непосредственное применение в народном хозяйстве, т. е. деловая древесина без коры и дрова в коре, заготовленные при разработке насаждений.

Кроме названных категорий запаса, в лесотаксационной практике употребляют еще одно понятие – запас по породам. Поскольку общий запас смешанных насаждений складывается из запасов отдельных составляющих пород, а доля их участия в запасе в отдельных выделах и само народнохозяйственное значение этих пород неодинаково, для планирования рубок и заготовок отдельных сортиментов необходимы сведения о запасах, приходящихся непосредственно на каждую породу.

Такие сведения получают путем распределения общих запасов на таксационных участках соответственно коэффициентам состава. Это распределение в первую очередь необходимо для спелых и перестойных насаждений, в которых в ближайшем будущем намечаются рубки.

Источник

Графические способы определения запаса

Способ основан на закономерностях строения древостоев и взаимосвязи объёмов деревьев с диаметром деревьев на высоте груди, в частности:

Ø на наличии связи между объемами и диаметрами 20-25 деревьев (способ кривой объемов Шпейделя), V=f(d),

Ø между объемами деревьев с площадями сечений (способ прямой объемов Копецкого), V=f(d 2 ) или V=f(g), (15-20 деревьев)

Ø между корнем кубическим из объемов и диаметрами V 1/3 =f(d) (прямая Макаренко), (10-12 деревьев),

Ø между отношением объёмов о отношением диаметров по аллометрии Хлюстова, Vi/Vср=f(Di/Dcр) 2,36±0,012 (3-4 дерева).

Относительно небольшое число моделей (10. 15 шт.) выбирают свободно, без соблюдения требования соответствия их диаметра средним диаметрам отдельных ступеней, но с расчетом, чтобы они могли характеризовать все насаждение, т. е. стремятся отбирать модели пропорционально числу деревьев в ступенях толщины. Взятые модели должны быть близкими к средним по высоте и форме ствола для деревьев соответствующего диаметра. Диаметр моделей измеряют с точностью до 0,1см, а их высоту до 0,1 м. Объем срубленных моделей определяют обычным способом (по сложной формуле срединных сечений). Полученные данные служат основанием для построения графиков.

При определении запаса по кривой объемов Шпейделя (рис. 1) график строят на миллиметровой бумаге, где по оси абсцисс в определенном масштабе откладывают диаметры моделей, а по оси ординат — их объемы. Вершины ординат, восстановленные из точек, соответствующих диаметрам моделей, соединяют прямыми линиями. Полученную ломаную выравнивают в плавную вогнутую кривую объемов. С выравненной кривой снимают отсчеты средних объемов для каждой ступени толщины. Перемножив их на число деревьев ступени, получают запас ступени, а сумма этих запасов дает общий запас древостоя:

Недостаток способа заключается в том, что при малом числе моделей полученную ломаную линию трудно перевести в плавную кривую, при этом не исключены ошибки. Поэтому с целью устранения этого недостатка вместо кривой строят прямую объемов (предложение Копецкого). Для этого на графике по оси абсцисс вместо диаметров откладывают соответствующие им площади сечений или квадраты диаметров, а по оси ординат — объемы (рис. 2). Соединив точки объемов, получают слаболоманую линию, которую либо графически, либо аналитически (по уравнению V=ag+b), начиная с диаметра 12 см и выше, выравнивают в прямую. При меньших диаметрах линейная связь между объемами и площадями сечений нарушается, вследствие чего в тонких ступенях прямая переходит в кривую, которую проводят по графику. Выравненные значения объемов используют для вычисления общего запаса так же, как по способу кривой объемов.

Определение запаса по таблицам объемов

Среди всех перечисленных методов определения запаса этот метод наименее трудоемок, так как не требует отбора и рубки модельных деревьев, а техника расчетов запаса является предельно простой. По этой причине он особенно широко применяется на практике, в частности при таксации лесосечного фонда.

Исходными материалами для расчетов служат:

· данные измерения высот,

· таблицы, содержащие сведения об объемах древесных стволов.

Для подбора соответствующей определенным условиям таблицы объемов необходимо установить разряд высоты, под которым понимается определенное соотношение диаметра и высоты. Разряд высоты можно определить двумя путями:

· либо отдельно для каждой ступени толщины,

· либо как среднее для всего древостоя.

В первом случае по данным измерений высот у 12. 15 деревьев каждого элемента леса строится график зависимости высот от диаметров (кривая высот). С графика снимаются выравненные значения высот для каждой ступени толщины. Путем сравнения полученных соотношений диаметров и высот с данными вспомогательных таблиц устанавливают разряд высоты, по которому подбирают соответствующую таблицу объемов. Если разряды высот в отдельных ступенях толщины окажутся не одинаковыми, рассчитывают среднее для всех ступеней толщины значение разряда высоты или пользуются безразрядными таблицами объемов.

Средний для древостоя разряд высоты можно установить и без построения кривой высот. Для этого достаточно определить средний диаметр и среднюю высоту древостоя (по данным измерений высот в трех центральных ступенях толщины).

После выбора таблицы объемов соответствующего разряда высоты из нее выписывают значения объемов одного дерева для каждой ступени толщины. Умножив их на число деревьев ступени, находят запасы по ступеням толщины. Сумма запасов всех ступеней дает запас древостоя (элемента леса).

При правильном определении разряда высоты и удачном подборе таблицы объемов суммарная ошибка в определении запаса этим способом не превышает ±5%. С целью снижения возможной ошибки из-за различий в форме стволов табличного и таксируемого древостоев рекомендуется пользоваться районированными (местными) таблицами объемов. При таксации лесосек аналогичное определение запасов производится с по- мощью данных об объемах, содержащихся в местных сортиментных таблицах.

Источник