- Исследование скважин методом установившихся отборов.

- Исследование нефтяных скважин на приток при установившихся режимах.

- 8.2.1 Исследования методами установившихся и неустановившихся отборов

- 8.2.2. Исследование методом фильтрационных волн давления

- 8.2.3.Контроль температурного режима залежей

- Исследования скважин при установившихся режимах работы

- Рекомендуемые файлы

Исследование скважин методом установившихся отборов.

Исследования методом установившихся отборов проводится с целью контроля продуктивности скважин, изучения влияния режима работы скважины на ее продуктивность и оценки фильтрационных характеристик пласта.

При исследовании необходимо на нескольких (не менее 3) режимах работы скважины замерить дебит и забойное давление, а также измерить пластовое давление в остановленной скважине.

Должно быть обеспечено установление режима работы. Время стабилизации определяется либо опытным, либо расчетным путём (обычно это 2-2,5 суток).

Подготовительные работы.

Перед началом проведения работ по замеру забойного давления необходимо произвести работы по шаблонированию лифта НКТ (п.4.1.1-4.1.2).

· Подключить к разъему скважинного автономного манометра «Микон 1007» или «САМТ-02» (прибор) компьютер и запустить прибор;

· Поместить прибор в лубрикатор, предварительно соединив его при помощи подвески с каротажной проволокой;

· Произвести герметизацию лубрикатора путем завинчивания лубрикаторной головки в лубрикатор;

· При помощи уплотняющего винта на лубрикаторной головке ослабить усилие в сальниковом блоке;

· Проверить закрытие спускного вентиля на лубрикаторе.

Проведение работ.

· Открыть буферную задвижку фонтанной арматуры;

· Открыть центральную задвижку;

· Опрессовать лубрикатор рабочим давлением скважины, проверить отсутствие утечек в соединениях (при наличии утечек произвести действия в обратном порядке, принять меры по устранению утечек);

· Установить счетчик глубины спуска прибора на лебедке исследовательской машины ЛС –6 на «0»;

· Начать спуск прибора, не превышая допустимой скорости спуска, 120м /мин, а последние 50 м со скоростью 10-15 м/мин;

· Спустить прибор на глубину, согласно выданному заданию;

· Произвести замер забойного давления на глубине спуска в течении не менее суток;

· Произвести замер дебита скважины, отбор пробы нефти (для определения % содержания воды в продукции скважины;

· Остановить скважину путем закрытия манифольдной задвижки фонтанной арматуры. При этом связанная затрубная задвижка должна быть закрыта;

· Произвести смену штуцера и запустить скважину в работу;

· Период регистрации давления и замеров дебитов после смены штуцера на скважине продолжается до стабилизации давления на устьевом манометре и стабилизации дебита скважины;

· В дальнейшем работы по смене штуцера повторяются и соответственно вышеописанные действия после изменения режима;

· Количество изменений режимов работы скважины оговаривается в плане проведения работ;

· По окончанию работ по изменению режимов работы скважины производится подъём прибора из скважины;

· С целью уточнения распределения плотности жидкости по стволу скважины произвести замер давления до устья скважины через каждые 300 м;

· Производить подъем прибора, соблюдая скорость подъема 120м/мин, последние 50 м со скоростью 10-15 м/мин , с глубины 30м подъем производится вручную

· Втащить прибор в лубрикатор;

· Закрыть центральную задвижку;

· Закрыть буферную задвижку;

· Произвести стравливание избыточного давления в лубрикаторе путем открытия спускного вентиля на лубрикаторе;

· Ослабить сальниковое уплотнение лубрикатора;

· Открутить сальниковую головку лубрикатора;

· Извлечь прибор из лубрикатора;

· Произвести отсоединение прибора от каротажной проволоки.

Заключительные работы.

Произвести заключительные работы (п.4.1.3.).

Источник

Исследование нефтяных скважин на приток при установившихся режимах.

. § 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН НА ПРИТОК ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ

Исследование скважин на приток проводится для оценки их продуктивности, для изучения свойств пласта и режима его работы.

Для исследования нефтяных и газовых скважин на приток повсеместно применяют метод установившихся отборов. Исследование этим методом заключается в изменении режима работы, т. е. в изменении забойного давления и определении соответствующих установившихся дебитов нефти, воды и газа, количества выносимого песка.

Бремя перераспределения давления по всему пласту после изменения режима работы скважин зависит от размеров пласта, расстояния до контура области питания, степени снижения пластового давления, проницаемости пород, вязкости нефти, наличия или отсутствия свободного газа в пласте.

Известно, что при работе скважины зона наибольшего снижения давления вокруг нее сравнительно невелика. Поэтому в этой зоне давление после изменения режима работы устанавливается практически довольно быстро. Строго говоря, абсолютно установившихся притоков в условиях промысла не бывает, так как при эксплуатации залежи в пласте происходят непрерывные перераспределения жидкостей -и пластового давления. Для различных пластовых условий практически установившийся процесс притока наступает через разные промежутки времени, которые определяют в процессе исследования по дебиту скважины и забойному давлению. Это время может колебаться от нескольких часов до нескольких суток и недель.

Доказано, что все скважины данной залежи взаимодействуют друг с другом, если залежь не разбита на отдельные изолированные блоки. Особенно большое влияние на работу данной скважины оказывают ближайшие от нее скважины. По этой причине при исследовании притока не следует допускать изменения режима работы ближайших скважин как во время исследования, так и за несколько часов (а если возможно, то и в течение нескольких суток) до исследования.

В последнее время значительные успехи достигнуты в области изучения неустановившихся процессов в пласте, связанных с проявлением упругих свойств пород и жидкостей. В связи с этим и в промысловой практике все шире применяются методы исследования скважин и пластов, основанные на изучении неустановившихся процессов перераспределения давления после пуска и остановки скважины. Методы исследования скважин при неустановившемся режиме заключаются в непрерывном измерении забойных давлений (или уровней), изменяющихся со времени пуска’ или остановки скважины до достижения практически установившегося режима работы ее или до практически полного восстановления давления.

Скорость восстановления давления (уровня) зависит от физических параметров пластовых жидкостей и пород пласта (проницаемости и пористости пород, мощности пласта, вязкости жидкостей и т. д.). Это дает возможность, используя кривые восстановления давления, на основе теории упругого режима определить параметры пласта и жидкости.

Перечисленные методы исследования применяются для скважин всех категорий, независимо от способа их эксплуатации. В зависимости от способа эксплуатации изменяется лишь техника исследования. Рассмотрим общие для скважин всех видов теоретические основы исследования и принципы обработки результатов.

Источник

8.2.1 Исследования методами установившихся и неустановившихся отборов

Для определения коэффициентов приемистости скважин проводят исследования методами установившихся и неустановившихся отборов.

Коэффициенты продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин характеризуют изменение дебита и приемистости скважины на единицу изменения перепада давления, выражаемые, соответственно, в т/сут./0,1МПа и м 3 /сут./0,1МПа.

1)Метод установившихся отборов основан на измерении дебита и забойного давления при нескольких стабилизировавшихся режимах работы скважины. Полученные результаты выражают в виде зависимости между дебитом и депрессией на забое скважины (индикаторной диаграммы). При фильтрации жидкости индикаторные линии обычно прямолинейны по всей длине или на начальном участке. По добывающим скважинам при больших значениях дебита они могут быть изогнутыми в результате нарушения линейного закона фильтрации вблизи скважины.

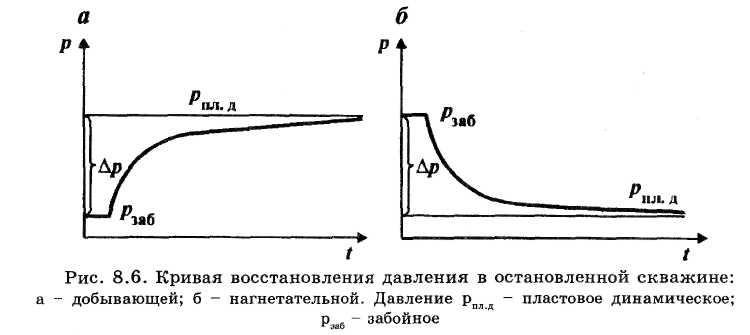

2)Метод неустановившихся отборов основан на снятии кривой восстановления давления (КВД) в фонтанных или кривой восстановления уровня (КВУ) в механизированных скважинах. Для снятия КВД в действующую скважину спускают манометр и фиксируют забойное давление. Затем скважину останавливают, а манометр оставляют в скважине с использованием специальных часов с 10-суточными заводом. Манометры регистрируют выполаживающуюКВД от забойного до динамического пластового. Характер КВД в добывающей и нагнетательных скважинах показан на рисунке 1. По окончании исследования скважину вводят в эксплуатацию.

Рисунок 8 Кривая восстановления давления в остановленной скважине: а) добывающей; б) нагнетательной

8.2.2. Исследование методом фильтрационных волн давления

Метод ФВД предпочтительнее, чем методики, основанные на создании в пласте единичного возмущения. К его преимуществам относятся:

возможность отделения случайных возмущений, накладывающихся на сигнал реагирования;

использование в расчетных формулах для получения гидродинамических параметров пластов только величин, измеренных в ходе исследования;

повышенная информативность, точность и лучшая воспроизводимость полученных результатов.

8.2.3.Контроль температурного режима залежей

В процессе разработки нефтяных залежей, особенно с применением методов воздействия на пласт (заводнение с использованием холодной воды, теплофизические, термохимические методы) происходит изменение теплового режима продуктивных пластов. Это изменение ощутимо влияет на свойства пластовых жидкостей и, следовательно, на условия разработки эксплуатационных объектов. Поэтому необходима постановка систематического контроля за отклонениями пластовой температуры в интервалах продуктивной части разреза скважин от природных геотерм. Температурные замеры в скважинах используются также для изучения работы фонда скважин [5]. При разработке нефтяных месторождений с заводнением комплекс температурных исследований предусматривает:

контроль за температурой нагнетаемой в пласты воды;

наблюдение за изменением геотермических условий продуктивных горизонтов;

наблюдение за техническим состоянием нагнетательных и добывающих скважин.

Замеры температуры нагнетаемой воды на поверхности имеют большое значение, поскольку после начала ее закачки происходит выравнивание температуры по всему стволу нагнетательной скважины. Таким образом, замеры на поверхности обеспечивают контроль за изменением температуры воды, поступающей в пласты. Температура используемой для нагнетания в пласт воды из поверхности источников подвержена сезонным изменениям.

Для наблюдения за изменением геотермических условий продуктивных пластов с определенной периодичностью проводят температурные измерения в длительно простаивающих, специально пробуренных контрольных и оценочных, простаивающих после бурения, а также в зумпфах временно остановленных скважин. Наиболее надежные данные получают в неперфорированных скважинах. Технология исследований и методика интерпретации получаемых данных такие же, как и при изучении естественного теплового фона [15].

Источник

Исследования скважин при установившихся режимах работы

5. Исследования скважин при установившихся режимах работы

5.1 Теоретические основы проведения и интерпретации результатов исследования скважин на установившихся режимах эксплуатации

Метод начали использовать с 1930 года.

Цель исследования – определение режима фильтрации нефти (газа) в ПЗП, определение гидропроводности, продуктивности, проницаемости ПЗП.

Задачи исследований: исследовать скважину на установившихся режимах – это найти зависимость между:

Рекомендуемые файлы

Графическое изображение этих зависимостей называется индикаторными линиями.

Особенности исследований – дебит скважины (фильтрация жидкости в пласте) определяется перепадом давления (депрессией на пласт), который имеет место между давлением на контуре питания ( Рпл) и на забое скважины (Рзаб). Распределение давления по пласту от скважины к контуру питания имеет вид логарифмической зависимости (Рис 5.1). Вращение этой линии вокруг оси скважины образует воронку депрессии.

Рис. 5.1. График распределения давления по пласту от скважины к контуру питания

Из рис.5.1. видно, что основной перепад давления (80%-95%) тратится на преодоление сил трения на расстоянии до10-20 м от скважины.

Таким образом, проводя исследования на установившихся режимах, мы определим параметры пласта в призабойной зоне скважины (ПЗС).

Данный вид исследования скважин основан на трех допущениях:

1 допущение – метод основан на допущении, что скважину можно окружить коаксильной цилиндрической поверхностью некоторого радиуса Rк, на котором в период исследований сохраняется постоянное давление Рпл. Для нефтяного пласта за контур питания скважины обычно принимаем окружность со средним радиусом, равным половине расстояния до соседних скважин.

2 допущение – возмущения, произведенные в скважине не передаются за пределы этой зоны.

3 допущение – режим эксплуатации скважины считается установившимся, если дебит и забойное давление с течением времени практически не изменяются.

Время перехода с одного режима на другой режим называется периодом стабилизации.

Период стабилизации может определятся минутами, часами, сутками и зависит от многих факторов. Период стабилизации рекомендуют определять по формуле:

где Rк – радиус контура питания;

æ – пьезопроводность пласта, см

При прочих равных условиях Тстаб меньше при фильтрации в пласте однофазной жидкости и больше при фильтрации газированной жидкости.

Таким образом, для одиночной скважины с круговым контуром питания для радиального притока жидкости к скважине справедлива формула Дюпии:

где Q – дебит скважины, см 3 /с;

k – проницаемость продуктивного пласта, мкм 2 ;

Рпл, Рзаб – пластовое и забойное давление, кгс/см 2 ;

h – толщина пласта, см;

m — вязкость жидкости, мПа×с;

Rк – радиус контура питания, м;

Rс – радиус скважины, м.

Теоретической основой проведения данного вида исследования скважин является уравнение притока:

где К – коэффициент продуктивности

5.2 Последовательность проведения исследований

1. Устанавливают несколько режимов работы скважины (обычно не менее 4 режимов – для построения индикаторной диаграммы и качественной интерпретации графика).

Как правило это достигается принудительным изменением дебита скважины и для каждого дебита определяют Rзаб (DR).

Для газовых скважин – это установление штуцеров различного диаметра на устье скважины.

Для нефтяных скважин:

а) установление штуцеров на устье скважины в выкидной линии при фонтанном и артезианском способе эксплуатации.

Б) изменение режима работы погружных насосов при механизированном способе эксплуатации.

Изменение режима эксплуатации ШСНУ можно достигнуть:

· изменением длины хода полированного штока (l);

· изменением числа качаний балансира (n);

· одновременным изменением длины хода штока и числа качаний.

Если этими способами не удается изменить дебит (что возможно в случаях, когда при всех комбинациях l и n теоретическая подача насоса превышает приток жидкости из пласта) прибе-гают изменению глубины подвески насоса. В этих случаях на всех режимах Ндин жидкости как правило, остается на приеме насоса и Рзаб определяется по гидростатической формуле:

На скважинах, оборудованных ЭЦН изменение режима эксплуатации производится чаще всего уменьшением или увеличением устьевого противодавления путем смены штуцера или прикрытием задвижки на выходе.

На большинстве месторождений (объектов), разрабатываемых при Pпл>Pнас, скважины эксплуатируются на каждом режиме 1…5 суток. Дебит и давление измеряют в конце периода установления. После этого скважину переводят на новый режим.

Режим эксплуатации нагнетательных скважин изменяют с помощью регулирующих устройств на насосной станции, а забойное давление определяют по манометру, установленному на устье.

2. Замеряют необходимые значения параметров.

При исследовании замеряют:

а) дебит нефти (газа);

б) пластовое давление;

в) забойное давление;

г) количество выносимого песка;

д) количество выносимой воды;

е) газовый фактор продукции скважины.

В зависимости от конкретных условий программа измерений может быть сокращена. Так, если при всех режимах эксплуатации Рзабi>Pнас, то газовый фактор можно определить только на одном режиме цикла или воспользоваться данными предшествующих исследований. В тех случаях, когда имеется полная уверенность, что индикаторная диаграмма по скважине должна быть прямолинейной (однородный пласт, однофазная фильтрация, ламинарный режим фильтрации), достаточно ограничиться изменением дебита, обводненности, Рзаб и DR= Рпл-Рзаб только на одном режиме.

Дебит нефти на устье скважины измеряют объемным методом Q= V/t путем подачи нефти в специальные измерительные емкости или на «Спутники». Нефть подается только в закрытые сборные пункты.

На стадиях разведки и освоения нефтегазовых месторождений дебит жидкости каждой скважины часто определяют с помощью мерников – открытых емкостей – вертикальные или горизонтальные сосуды (цистерны, прямоугольные сосуды). Продукция скважины направляется в мерник на определенный промежуток времени, который зависит от его вместимости и производительности (дебита) скважины.

Объемный дебит определяют по формуле:

где F-средняя по высоте мерника площадь;

h2-h1— высота взлива (определяется мерной лентой, метр-штоком, поплавковым устройством и др.);

t- время измерения, час.

Для каждой емкости составляются калибровочные таблицы или графики (V=f(h)). Дебит обводненных скважин определяется по известной обводненности продукции скважин (nв), которую определяют на основании лабораторных исследований проб жидкости, отбираемых в бутылки из пробных кранов на выкидных линиях скважин.

Для определения Q в т/сут объемные дебиты умножаем на плотность нефти и воды.

Дебиты скважин на обустроенных месторождениях определяют на ГЗУ в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

Пластовое давление – определяют как средневзвешенное по всему пласту путем замера давления в пьезометрических, простаивающих и других скважинах.

Забойное давление в нефтяных скважинах можно определить двумя путями:

— прямым – с использование регистрирующих дистанционных манометров (более точный);

— расчетным – гораздо сложнее, т.к. сложный характер течения жидкости в НКТ, изме-няется плотность жидкости по стволу скважины при ее разгазировании, осуществляется движе-нии двухфазной ( жидкость+газ) смеси в НКТ и т.д. Значения Рзаб получаются менее точными:

а) в артезианских и фонтанных скважинах с количеством свободного газа »0:

б) в фонтанных скважинах, если известны зависимость изменения плотности жидкости по стволу скважины и в зависимисти от давления rж = f(H) = f(P)

в) в нефтяных скважинах с механизированными способами добычи

где Ндин –динамический уровень жидкости в скважине.

3. По результатам исследований заполняют таблицу

Результаты исследования скважины

4 Строят индикаторные диаграммы и проводят интерпретацию результатов исследований.

По результатам исследований строят графики зависимости дебита скважины от забойного давления Рзаб или от депрессии (Рпл-Рзаб), называемые индикаторными диаграммами (ИД).

Индикаторные диаграммы (ИД) добывающих скважин располагаются ниже оси абсцисс, а водонагнетательных — выше этой оси.

Обе индикаторные диаграммы (Q = f(Рзаб) и Q = f(DR)) строят в тех случаях, когда скважины эксплуатируются при сравнительно больших депрессиях (более 0,5…1,0 МПа). Ошибки измерений при этом обычно не приводят к большому разбросу точек при построении ИД в координатах Q = f(Рзаб) (тем более для Q = f(DR)).

При малых депрессиях (порядка 0,2…0,3 МПа) разброс точек может быть настолько большим, что индикаторную диаграмму в координатах Q = f(Рзаб) построить не удается. В этих случаях на каждом режиме следует измерять и Рзаб, и Рпл, а индикаторную диаграмму строить в координатах Q = f(DR). Депрессия, определяемая на каждом режиме, имеет меньшую относительную ошибку, чем Рзаб, т.к. при измерениях за один спуск прибора абсолютные ошибки Рпл и Рзаб примерно одинаковы и поэтому на разность DR=Рпл-Рзаб почти не влияют. Либо используют не глубинные манометры, а глубинные дифференциальные манометры.

Если процесс фильтрации жидкости в пласте подчиняется линейному закону, т. е. индикаторная линия имеет вид прямой, зависимость дебита гидродинамически совершенной скважины от депрессии на забое описывается формулой Дюпюи

где Q — объемный дебит скважины в пластовых условиях; Рпл — среднее давление на круговом контуре радиуса Rк.

Рис. 5.2. Индикаторная диаграмма Q=f(Рзаб)

Считается, что давление на забое через некоторое время после остановки скважины становится примерно равным среднему пластовому давлению, установившемуся на круговом контуре с радиусом, равным половине среднего расстояния между исследуемой скважиной и соседними, ее окружающими.

Индикаторная диаграмма Q=f(Рзаб) предназначена для оценки величины пластового давления, которое можно определить путем продолжения индикаторной линии до пересечения с осью ординат (Рис. 5.2). Это соответствует нулевому дебиту, т. е. скважина не работает и Рзаб® Рпл=Рк.

Рис. 5.3 Индикаторная диаграмма Q = f(DR)

Индикаторная диаграмма Q=f(DR) строит-ся для определения коэффициента продуктивности скважин К.

В пределах справедливости линейного зако-на фильтрации жидкости, т. е. при линейной зависимости Q=f(DR),коэффициент продуктивности является величиной постоянной и

численно равен тангенсу угла наклона индикаторной линии к оси дебитов (оси абсцисс). По коэффициенту продуктивности скважин, определенному методом установившихся отборов, можно вычислить также другие параметры пласта.

Откуда коэффициент гидропроводности

И проницаемость пласта в призабойной зоне

Приведенные выше формулы справедливы для случая исследования гидродинамически совершенной скважины (вскрывшей пласт на всю его толщину и имеющей открыты забой) и измеряемые величны (дебит, динамическая вязкость и др.) приведены к пластовым условиям.

В случае измерения дебитов гидродинамически несовершенной скважины в поверхностных условиях необходимо это учесть следующим образом.

По коэффициенту продуктивности определяются гидропроводность и проницаемость пласта в зоне, примыкающей к скважине:

где

Rк — радиус контура питания rc — радиус скважины по долоту;

h — эффективная толщина вскрытого скважиной пласта;

с — дополнительное фильтрационное сопротивление притоку жидкости к скважине, вызванное ее несовершенством (по степени или по характеру вскрытия).

Для смешанного несовершенства величина с выражается суммой с=c1+c2, каждая из составляющих которой может быть определена по кривым В. И. Щурова, исходя из степени вскрытия пласта

Реальные индикаторные диаграммы не всегда получаются прямолинейными (Рис 5.4). Искривление индикаторной диаграммы характеризует характер фильтрации жидкости в призабойной зоне пласта.

Рис. 5.4. Индикаторные кривые при фильтрации по пласту однофазной жидкости:

1 – установившаяся фильтрация по линейному закону Дарси; 2- неустановившаяся фильтрация или фильтрация с нарушением линейного закона Дарси при больших Q; 3 — нелинейный закон фильтрации.

Искривление индикаторной линии в сторону оси DP (рис. 5.4, кривая 2) означает увеличение фильтрационных сопротивлений по сравнению со случаем фильтрации по закону Дарси. Это объясняется тремя причинами:

1. Превышение скорости фильтрации в ПЗП критических скоростей при котрых линейный закон Дарси нарушается (V>Vкр)

2. Образованием вокруг скважины области двухфазной (нефть+газ) фильтрации при Рзаб

Источник