- Медиа-центр

- Горловский угольный бассейн

- Геология и характеристики

- История и современное использование

- Участок угледобычи «Богатырь» ударит по экологии Новосибирской области

- Лицензирование угледобывающего участка «Богатырь» может нарушить экологический баланс в Новосибирской области. Из-за влияния предприятия на уровень подземных вод и экономику территории источники Тайги.инфо прогнозируют социальный взрыв.

- Краткое описание основных месторождений Горловского угленосного бассейна

Медиа-центр

Сюжет «Вести-Новосибирск» об уникальном сибирском антраците и особенностях его добычи.

В России выросла добыча угля. Месторождения Горловского угольного бассейна разрабатывают сегодня в Новосибирской области. Как добывают антрацит и в чем его уникальность?

Николай Просветов, директор производственного подразделения «Разрез Колыванский»: «Прежде чем начать отрабатывать месторождение, необходимо его разведывать. Его разведывают геологи, потом составляется проект, потом приступаем к отработке. По международной системе классификации, запасов здесь находится 133 миллиона тонн угля».

Разрез «Колыванский». Для многих – открытие: у нас в регионе много лет добывают уголь. Николай Просветов в горном производстве 19 лет, технологию знает от и до – от вскрыши (когда снимают пустую породу) до забоя и погрузки в самосвалы. «Музыка разреза», как говорят местные, звучит ежеминутно. На крупнейшем в области предприятии добывают самый древний уголь – антрацит – с высоким содержанием углерода.

Александр Горошко, главный геолог АО «Сибирский Антрацит»: «Сейчас антрациты из-за своей уникальности всё больше и больше используются в электродной продукции, и это, наверное, самое востребованное и необходимое использование этих антрацитов».

Два угольных разреза, две обогатительные фабрики. От разработки до транспортировки – полный производственный цикл, на каждом этапе – контроль качества. О многотысячной партии расскажет один маленький грамм.

Ольга Яворовская, начальник отдела технического контроля АО «Сибирский Антрацит»: «Пробы отбираются уже при добыче. Потом – во время переработки: технологические пробы на фабриках, на сортировочных комплексах».

И, конечно, на отгрузке. Рынок сбыта – Китай, Индия, Корея – 100 предприятий из 28 стран.

Олеся Кириенко, корреспондент: «Без выходных и праздников: отправка антрацита железнодорожным транспортом – один из важнейших этапов всего производственного процесса. Работа здесь не останавливается ни на минуту. Вот и сейчас уже почти готов очередной состав».

Свои железнодорожные пути, станции. В планах – проложить дорогу от фабрики до угольного разреза. Запасов сибирского антрацита, уверяют геологи, хватит еще на десятки поколений.

Источник

Горловский угольный бассейн

Расположен на правобережье р. Оби в административных границах Новосибирской области в 100 км к югу от Новосибирска, на юге Искитимского района. Месторождения бассейна характеризуются повышенной угленасыщенностью. [1] Угли бассейна представлены антрацитами и отличаются высоким качеством: малозольные, малосернистые, высокоуглеродистые, с низким удельным электросопротивлением, высокой механической прочностью и термической стойкостью. По ГОСТ 25543-88 угли бассейна относятся к марке А (антрациты). [2]

Геология и характеристики

Угленосная толща мощностью 640—940 м содержит до 55 пластов и пропластков угля (мощность отдельных пластов от 10—14 до 26-41 м), вытянута полосой в северо-восточном направлении на 120 км при средней ширине 1,5-7,5 км. Прогнозные запасы до глубины 900 м оценены в 6,5 млрд.т. [3]

Влага 9%, зольность 5%, выход летучих веществ 3%, связанный углерод 97%, сера 0,3%, фосфор 0,015%, теплотворная способность 7059-8109 ккал/кг. [4]

История и современное использование

Известно с начала XIX века. В 1915 г. проведены предварительные геологические изыскания. Первые промышленные разработки начинаются с 1930 года. Своё название месторождение получило по с. Горлово, вблизи которого находились самые известные копи, где крестьянские артели добывали высококачественный антрацит открытым способом. Уголь вывозили на предприятия горнодобывающего комплекса Южной Сибири.

В 1941-1945 гг. антрациты бассейна использовались для выплавки стали. С конца 1950-х гг. в бассейне велись широкомасштабные геолого-поисковые и разведочные работы по всей площади бассейна (Шадринская геологоразведочная партия НТГУ «Новосибирск-геология», Листвянский каротажно-перфораторный отряд). С 1980-х гг. антрацит применяли в энергетике и относительно редко для технологических целей. С середины 1980-х гг. применяется как основное сырье в производстве электродов (Новосибирский электродный завод). [5]

В 1980-1990 гг. разрабатывались месторождения: Листвянское (шахтой), Горловское и Ургунское (разрезами).

С 2005 г. антрациты Горловского бассейна используются в основном как заменитель кокса в доменном производстве; при пылеугольном вдувании; в производстве агломератов железной руды; железорудного окатыша; электродов. [6] [2]

Разработчик бассейна – компания Сибирский Антрацит, в разработке Колыванское (Северный, Крутихинский, Восточный участки), Ургунское и Горловское месторождения. Уровень добычи вырос с 1,5 млн тонн в 2006 г. до 3,4 млн тонн в 2011 г.

Источник

Участок угледобычи «Богатырь» ударит по экологии Новосибирской области

Лицензирование угледобывающего участка «Богатырь» может нарушить экологический баланс в Новосибирской области. Из-за влияния предприятия на уровень подземных вод и экономику территории источники Тайги.инфо прогнозируют социальный взрыв.

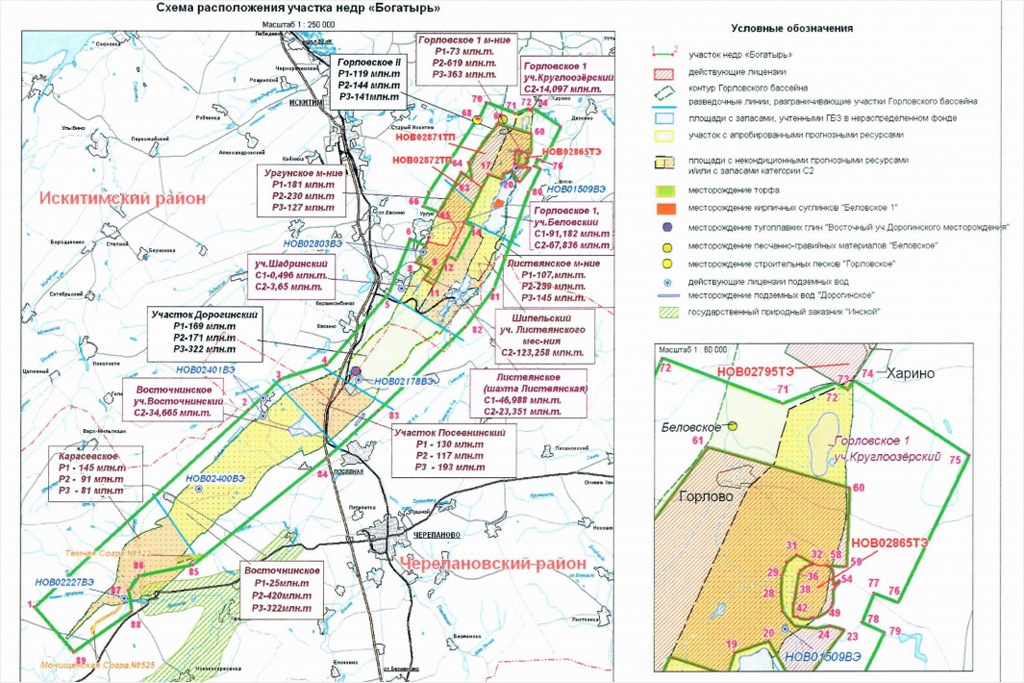

Девять населенных пунктов Черепановского и Искитимского районов оказались под угрозой экологической и социальной катастрофы. Одна из федеральных угольных компаний заинтересовалась лицензированием участка «Богатырь» Горловского месторождения антрацитовых углей, которое находится на их территории.

Участок полностью оправдывает свое название, по крайней мере, по размерам. В его границах расположены девять населенных пунктов Черепановского и Искитимского районов, где живут почти 30 тыс. человек.

На обсуждаемом участке находятся: поселок Листвянский, деревня Шадрино, р.п.Линево, р.п. Дорогино, село Дорогина Заимка, поселок Грибной, село Украинка, поселок Семеновский, село Карасево.

В качестве источника питьевого водоснабжения их жители используют подземные воды, добываемые из 33 существующих водозаборных скважин. Добыча угля на участке предполагается карьерным способом. Это повлечет активное снижение динамических уровней подземных вод в скважинах и их осушение, считает источник Тайги.инфо.

Кроме того, «Богатырь» пересекается с железнодорожными путями общего пользования, а также трассой Новосибирск-Барнаул.

Если участок будет лицензирован, то регион ожидает не только экологическая катастрофа, но и масштабный социальный взрыв в двух промышленных районах, уверен собеседник редакции.

Один из населенных пунктов, попадающих под удар «Богатыря», — рабочий посёлок Линёво, получивший в 2018 году статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Уже два года региональные власти пытаются там создать площадку с комфортным инвестиционным климатом. Насколько впишутся в эти планы масштабные разработки угольных разрезов — большой вопрос.

Губернатор Андрей Травников уже обозначал позицию против запуска любых новых угольных разработок, и сейчас выступает против лицензирования «Богатыря». По информации Тайги. инфо, Министерство энергетики РФ уже запросило официальную позицию новосибирских властей по данному вопросу. И она вполне однозначная: правительство региона считает невозможным вовлечение в процесс лицензирования новых участков недр в Горловском угольном бассейне в предлагаемых границах.

Добыча угля на участке создаст проблемы в вопросах осуществления водоснабжения как населения, так и предприятий не только на территориях данных населенных пунктов, но и на соседних. Лицензирование приведет к дополнительной экологической нагрузке и техногенным рискам на угледобывающих территориях региона, к возникновению точек социальной напряженности и риску дестабилизации общественно-политической ситуации в области.

Обозначили свою позицию и в Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности. По слова специалистов Росуглепрофа, «программой развития угольной отрасли, утвержденной распоряжением правительством РФ от 13 июня 2020 года №1582-р на период до 2035 года, и разработанной с учетом баланса энергетически и коксующихся углей, складывающегося как на внутреннем, так и на внешних рынках, а также ценовой политики, в том числе на международных биржах, не предусматривается лицензирование данного участка месторождения».

В связи с расположением на участке населенных пунктов, учитывая, что его разработка создает угрозу жизни и здоровья людей и нанесет ущерб их имуществу, профсоюзная организация посчитала невозможным его лицензирование.

Позицию новосибирского губернатора подкрепляют и нормы действующего законодательства. По ст. 8 закона РФ №2395−1 «О недрах» от 21.02 1992 года, «пользование недрами на территории населенных пунктах может быть частично или полностью запрещено в случаях, если оно может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам и окружающей среде».

Нам кажется, что все вполне очевидно и верное решение в данной ситуации только одно: интересы угольщиков не могут быть удовлетворены.

Источник

Краткое описание основных месторождений Горловского угленосного бассейна

Листвянское месторождение расположено в средней части бассейна (см. рис. 202 и 206). В 8 и к западу от месторождения проходит железная дорога Новосибирск—Барнаул, со ст. Линево которой месторождение связано веткой протяженностью 12 км. Месторождение разрабатывается Листвянским рудником, объединяющим четыре небольшие шахты. С середины 1963 г. все шахты перешли от треста «Новосибуголь» в ведение комбината Кузбассуголь.

Листвянское месторождение открыто в 1921 г. Разведка его началась в 1931 г. и с небольшими перерывами продолжается до настоящего времени. За этот период на месторождении пробурено 430 колонковых скважин объемом около 76,6 тыс. м. В 1949 г. А.К. Тарабукин в сводном отчете обобщил все геологические материалы по месторождению. Запасы антрацита по этой сводке (категории А+В+C1) были утверждены ВК.З в количестве 62,8 млн. т. И.И. Шутовой, 3.К. Моисеевой и другими в 1961 г. составлен отчет по Северо-Восточному участку месторождения, запасы по которому в количестве 25,2 млн. т утверждены TКЗ.

В 1962—1963 гг. А.К. Тарабукиным, И.С. Сайковской и другими произведена переоценка запасов антрацита на месторождении по новым кондициям, как электродного сырья для алюминиевой промышленности.

Угленосные отложения месторождения представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами и угольными пластами. Вскрытая мощность отложений около 800 м. По литологическим признакам и угольным комплексам отложения месторождения разделяются на две толщи — листвянскую и шипунихинскую, разделенные между собой по почве пласта Шипунихинского I.

Нижняя, листвянская толща характеризуется мощными пластами угля, высокой рабочей угленосностью, достигающей 14%, преобладанием мощных слоев песчаников и алевролитов. Шипунихинская толща содержит пласты угля небольшой рабочей мощности и значительное количество нерабочих пропластков угля; рабочая угленосность ее 1,7%. Толща сложена в основном аргиллитами. Песчаники представлены большей частью тонкозернистыми глинистыми полосчатыми и тонкослоистыми разностями. Вскрытая мощность листвянской толщи 400 м, шипунихинской 395 м.

Мощность коры древнего выветривания в северной части месторождения Достигает 80 м, а в южной уменьшается до 5—10 м. В долине р. Шипунихи кора выветривания отсутствует.

В северной части месторождения на полях шахт 1 и Збис отмечено присутствие сургучно-красных и пестроцветных глин мощностью от 1 до 13 м, относимых к мезозою. Четвертичные отложения на месторождении представлены в основном лёссовидными суглинками. Мощность их в северной части месторождения 15 м, а в южной от 20 до 50 м.

Месторождение расположено на восточном крыле Горловской синклинали и представляет собой довольно сложную складчатую структуру (рис. 206, 207 и 208). Основные складки следующие: Восточная синклиналь, Главная и Центральная антиклинали с Центральной синклиналью между ними, Шипунихинская и Западная антиклинали с Западной синклиналью между ними. Названные складки вытянуты согласно общему простиранию угленосной полосы бассейна. Строение складок самое необычное и, по-видимому, свойственное только Гор-ловскому бассейну. По простиранию они резко меняют свою форму вследствие изменения падения и простирания их крыльев.

Из крупных разрывов, выявленных на месторождении, следует назвать крутопадающие нарушения «Г» и «К», видимо, являющиеся согласными взбросами с амплитудой до 500 м.

В угленосных отложениях на месторождении установлено 13 пластов антрацита, из них девять имеют преимущественно рабочую мощность и четыре (Шипунихинские V, IV, III и I) нерабочую (табл. 195).

Основное промышленное значение имеют пласты Новый, Главный, Двойной I и Двойной II, заключающие 91% всех балансовых запасов месторождения и служащие объектом эксплуатации. Все пласты месторождения крайне неустойчивы по мощности и строению, часто среди них наблюдаются линзы и прослои аргиллитов и углистых аргиллитов различной мощности — от нескольких сантиметров иногда до 5—7 м. Некоторые пласты на отдельных участках расщепляются на несколько самостоятельных пластов-пачек (рис. 209). Например, пласт Главный в юго-западной части месторождения характеризуется простым строением, а в северо-восточной расщепляется на 2—4 самостоятельных пласта. Пласт Спутник распространен только в северо-восточной части месторождения и подобно Главному пласту в отдельных структурах расщепляется также на 3—4 пласта. В результате интенсивной тектоники пласты антрацита на отдельных участках сильно перемяты и часто загрязнены боковыми породами.

Угли Листвянского месторождения характеризуются высокой степенью метаморфизма и являются типичными антрацитами. Основные показатели качества углей приведены в табл. 196. Средневзвешенная зольность товарного антрацита за шесть лет работы шахт составляет 10,3%. Максимальная влагоемкость (Wmax) крепких разностей антрацита 4—5%. Результаты элементарного анализа указывают на высокую степень углефикации антрацита: в горючей массе содержится 94—97% углерода и 2—3% водорода. Пористость антрацита 9—11%; теплота сгорания горючей массы по бомбе 8000—8300 ккал/кг; низшая теплота сгорания рабочего топлива (Qнр) 6940 ккал/кг. Объемный вес антрацита при средней зольности 10,3% и рабочей влажности 10% составляет 1,6 г/см3.

Добываемый антрацит Листвянского месторождения местной промышленностью долгое время использовался как энергетическое топливо. Сейчас направление его использования изменилось и Листвянское месторождение становится сырьевой базой производства электродного термоантрацита для алюминиевой промышленности на Востоке нашей страны. Для производства термоантрацита могут использоваться только крупные классы антрацита — более 25 мм. Выход этого класса от рядового антрацита на месторождении составляет 35—49% с зольностью 3,9—9,8%. По данным Института горючих ископаемых (ИГИ), листвянский антрацит в крупном классе хорошо обогащается до требуемой зольности в тяжелых супензиях с выходом концентрата до 90%.

Мелкие классы антрацита — менее 25 мм — не представляется возможным использовать в производстве пекоантрацитового кокса. Рядовой антрацит в этом классе имеет высокую зольность — до 12%. Опыты глубокого обогащения в лабораторных условиях, проведенные Н.С. Осташевской, показали возможность получения концентрата с зольностью 1—1,5%.

Кроме того, листвянский антрацит может употребляться: как топливо для вагранок; для производства электродов, применяемых при выплавке стали в электропечах; как футеровочный материал для доменных печей при получении ферросплавов; для производства карбида кремния и электрокорунда; для получения генераторного газа. Мелкие классы антрацита (6—0 мм) являются прекрасным энергетическим топливом при пылевидном сгорании.

Запасы антрацита раздельно по разведанным участкам и шахтным полям приводятся в табл. 197.

Месторождение находится на юго-западном крыле Горловской синклинали и имеет сложное геологическое строение. Продуктивные отложения сложены в дисгармоничные складки второго и высших порядков, осложненные рядом региональных нарушений. Глубина древнего выветривания на водоразделах достигает 65 м.

В разрезе месторождения выявлено 16 рабочих (свыше 0,7 м) пластов угля мощностью от 0,7 до 8,5 м, средней суммарной мощностью 31 м. Коэффициент рабочей угленосности 4,3%. Пласты угля чаще всего сложного строения. Хорошо изученный пласт Цемзаводский содержит до 13 прослоев углистого аргиллита мощностью от 0,02 до 0,61 м (рис. 210). Мощность пласта колеблется от 2,6 до 8,5 м.

Качество углей месторождения, по П.Н. Васюхичеву, характеризуется следующими средними показателями: Wл 2,0%; Aс 6%; Vг 3%; Sобс 0,39%; Pугс = 0,07%; Cг 94%; Hг 1,9%; № 2,2%; Oг 1,9%. Калорийность (Qбг) составляет 8195 ккал/кг.

Запасы по детально разведанному пласту Цемзаводскому П. Н. Ba-сюхичевым по категориям B+C1 определены в 4,1 млн. т, в том числе по категории В 0,5 млн. г. Запасы угля по другим пластам составляют 4,6 млн. т по категории C2. Месторождение имеет промышленные перспективы, однако нуждается в дальнейшем геологическом изучении.

Дорогинское месторождение расположено в юго-западной части бассейна. Оно пересекается железной дорогой Новосибирск—Барнаул и отстоит от г. Новосибирска примерно в 100 км. Первоначально месторождение было открыто М.И. Киселевым при геофизических исследованиях в 1945 г. Окончательно подтверждено в 1946—1949 гг. В.Я. Сычевым, П.Н. Васюхичевым, В.А. Мельниковым при проведении III перспективной линии через всю продуктивную часть бассейна (рис. 211).

Мощность угленосной толщи 640 м. Угленосные отложения собраны в серию крутых и неправильных складок, осложненных дизъюнктивными нарушениями. Кора древнего выветривания на месторождении наблюдается до глубины от 14 до 114 м. На месторождении вскрыто 14 рабочих пластов угля средней суммарной мощностью 25,5 м. Самым мощным является пласт Новый мощностью 11,3 м. Коэффициент рабочей угленосности 4%. Пласты характеризуются невыдержанной мощностью и сложным строением (рис. 212). По данным В. А. Мельникова, средние показатели качества углей следующие: Wл 2,2%; Aс 8%; Vг 3%; Sобс 0,34%; Pугс 0,022%; Cг 95%; Hг 2,1%; Nг 1,5%; Oг 1,6%.

На участке площадью 0,5 км2 проведена детальная разведка пластов Надновых (верхнего, среднего и нижнего), Новых (верхнего и нижнего) и Подновых (верхнего и нижнего). Угольные пласты сложены здесь в сложную антиклинальную складку. Средняя мощность их колеблется от 0,64 до 2,78 м, хотя по отдельным пластам наблюдается мощность до 12,0 м. Уголь указанных пластов характеризуется следующими средними показателями: Wл 2,2%; Aс 9%; Vr 3%; Cг 95%; Sобс 0,34% и Pугс 0,023%. Утвержденные по категории C1 запасы участка равны 3,1 млн. г.

Восточнинское месторождение расположено юго-западнее Дорогинского, в 13 км западнее ст. Посевная ж. д. Новосибирск—Барнаул. Месторождение стало известно после проходки в 1949 г. В.А. Мельниковым V перспективного профиля.

Тектоническое строение месторождения очень сложное. Кора древнего выветривания имеет мощность от 27 до 73 м по вертикали. Мощность четвертичного покрова от 12 до 70 м. На месторождении установлено 10 рабочих пластов угля общей мощностью около 17 м. Пласты характеризуются невыдержанной мощностью по смежным пересечениям (рис. 213). Коэффициент рабочей угленосности 2,8%. По единичным пробам из колонковых скважин зольность угля большинства пластов от 27 до 46%. Только уголь пласта Восточного отличается пониженной зольностью — около 13% и характеризуется следующими показателями: Wл 3,1%; Vг 3%; Sобс 0,16%; Pугс 0,01%; Cг 87%; Hг 3%; Nг 1,5%; Oг 8,5%. Месторождение представляет промышленный интерес.

Карасевское месторождение находится на юго-западной окраине Горловского бассейна, в 28 км от ст. Черепаново. О наличии угля в районе д. Карасевой упоминает еще О.И. Билль в 1895 г., но до 1947 г. никаких исследований там не проводилось. В 1947 г. М.И. Киселев установил электроразведкой выходы угленосных отложений в районе с. Карасево. Основываясь на данных М.И. Киселева, В.А. Мельников в 1948—1949 гг. пробурил на месторождении несколько колонковых скважин по IV перспективной линии и выявил промышленную угленосность месторождения.

Тектоника месторождения, по-видимому, будет сложной. Древнее выветривание распространяется на глубину от 50 до 84 м при мощности коры до 65 м. Установлено наличие пяти рабочих пластов, характеризующихся невыдержанной мощностью и иногда переходящих в нерабочие (см. рис. 210). Общая мощность вскрытых пластов составляет 11,3 м. Качество угля по пробам из скважин определяется следующими показателями: Wл 2,5%; Aс 18% (при колебаниях от 7,4 до 22,9%); Vг 2,5%; Sобс 0,4%; Ругс 0,02%; Cг 91%; Hг 1,7%; Nг 1,4% и Oг 5,9%. Месторождение имеет промышленное значение.

Горловское месторождение расположено на левобережье р. Верди у с. Горлово, в 16 км от ближайшей железнодорожной станции Евсино. Известно оно с конца прошлого столетия, однако еще ранее уголь добывался здесь местным населением из открытых ям и вывозился зимой в г. Барнаул. До революции на месторождении неоднократно производились небольшие разведочные работы с попутной добычей угля. Разведке и разработке подвергался выход мощного пласта Великан на правом борту р. Выдрихи, в 2,5 км выше с. Горлово. В 1919—1921 гг. на месторождении проводит разведочные работы Ново-Николаевский совнархоз, результаты которых описаны Б.Ф. Сперанским. В дальнейшем разведочные работы на месторождении до 1961 г. не возобновлялись, эксплуатация с перерывами продолжалась до 1933 г.

Участок горных работ приурочен к восточному крылу Горловской синклинали. Пласт Великан залегает здесь в сжатой, сложно построенной синклинальной складке с опрокинутым на юго-восток западным крылом, осложненным рядом нарушений и флексур. Мощность пласта в среднем 10 м. Стратиграфически ниже и к западу от пласта Великан выявлено еще до шести рабочих пластов угля общей мощностью 5,3 м. Все пласты крайне изменчивы по мощности, некоторые выклиниваются, сильно перемяты. Качество угля изучено недостаточно.

Проводящимися в настоящее время поисковыми работами на месторождении установлена промышленная угленосность северо-восточного крыла Горловской синклинали. Здесь вблизи северо-западной окраины с. Горлово открыты новые рабочие пласты антрацита, названные Выдрихинским и Бердским, максимальной мощностью соответственно 7,7 и 8,1 м. Угленосные породы, заключающие данные пласты, сложены в крутые складки, местами осложненные дизъюнктивами. Показатели качества антрацита следующие: Wа 2,2—2,9%; Aс 3,4—5,9%; Vг 2,5—3,7%; Sобс 0,2—0,4%; Ругс 0,004—0,07%; Qбг 7850—8100 ккал/кг; dист 1,81—1,90.

В 200 м к юго-востоку от места старых горловских копей в 1963 г. буровыми работами обнаружен мощный пласт антрацита, сложенный в крутые складки. Установленная истинная мощность пласта колеблется от 12 до 29 м. Пласт сложен в основном крепким антрацитом и доступен после проведения некоторого объема разведочных работ для карьерной разработки, с ориентировочным коэффициентом вскрыши 1:1. Предполагается, что это будет аналог пласта Великан, залегающего на юго-восточном крыле крупной антиклинальной структуры, северо-западное крыло которой ранее подвергалось разработке.

Китернинское месторождение находится в крайней северо-восточной части бассейна, на левом берегу р. Китерни, в 2 км ниже пос. Нижнегородского. Известно оно с 1893 г. по месту выявления мощного пласта угля, названного Пятисаженным, и неоднократно изучалось разными лицами. Последние разведочные работы были проведены в 1942—1945 гг.

Месторождение относится к юго-восточному крылу Горловской синклинали, осложненному крупной антиклинальной складкой. На месторождении вскрыто до 15 пластов угля, из которых рабочими являются только пласты Пятисаженный мощностью 7,4 м и Штольневой мощностью 1,1 м. Коэффициент рабочей угленосности 4%. Качество угля пласта Пятисаженного определяется следующими показателями: Wа 4,5%; Aс 29%; Vг 2,5%; Cг 93%; Sобс 0,19% и Pугс 0,005%. Качество угля пласта Штольневого не изучено. Утвержденные ТКЗ запасы угля составляют: по пласту Пятисаженному по категории C1 0,64 млн. т и по пласту Штольневому по категории C2 0,02 млн. т. Запасы по пласту Штольневому отнесены к забалансовым. Пласт Пятисаженный долгое время разрабатывался штольнями, но с 1932 г. добыча была прекращена вследствие тяжелых условий транспортировки угля.

Заслуживают внимания новые точки выходов угольных пластов, выявленные в процессе геологосъемочных работ Т.Ф. Васютинской севернее Китернинского месторождения. В скв. 13, пробуренной в 2,5 км к юго-востоку от д. Белоглинка, встречено пять рабочих пластов угля общей мощностью 12,5 м. Залегание пластов пологое — под углом 35°. В скв. 7, пробуренной в 4 км северо-западнее пос. Первомайского, встречен пласт угля мощностью 0,9 м. Уголь с интервала 85—92 м скв. 13 характеризуется следующими показателями: Wа 2,6%; Aс 46,9%; Vг 9,6%; уголь пласта с глубины 56,8—57,9 м; скв. 7: Wа 3,4%; Aс 31,3%; Vг 7,5%; Cг 91% и Нг 1,7%.

В результате поисковых работ, проведенных в центральной части Горловского бассейна в период с 1960 г. по настоящее время, выявлены новые участки и месторождения антрацитов с промышленной угленосностью.

На северо-западном крыле Горловской синклинали заслуживает внимания Ургунский участок, расположенный вблизи юго-восточной окраины д. Ургун и являющийся северо-восточным продолжением Шадринского месторождения. Тектоника участка сложная. Пластовая зольность антрацита колеблется от 6,7 до 15,3%, в крепких разностях от 4,6 до 6,3%.

Поисковыми работами на юго-восточном крыле Горловской синклинали расширены перспективы Листвянского месторождения. Здесь в 3 км к северо-востоку от Листвянского месторождения на Шипельском участке пройдены две поисковые линии на расстоянии 2 км одна от другой. Установлена промышленная угленосность участка, геологическое строение которого ожидается аналогичным Листвянскому месторождению.

Интересные данные поисковых работ 1963 г. получены в результате разбуривания Колыванского поискового профиля на Елбашинском месторождении, заложенного по материалам геофизических исследований И.Н. Куташова. Профиль расположен в долине р. Елбаш, северо-западнее пос. Колывань, в 13 км от Горловского месторождения. На профиле вскрыт пласт антрацита мощностью 3—5 м. Пласт залегает в форме неглубокой синклинальной складки под 10-метровым слоем четвертичных отложений (рис. 214). Ниже вблизи этого пласта залегают еще три сближенных рабочих пласта мощностью 0,8—7,5 м. Верхний мощный пласт вскрыт вторично в 200 м к юго-востоку от данной складки, на юго-восточном крыле широкой антиклинальной структуры, где он срезается крупным нарушением, приведшим угленосные породы к тектоническому контакту с известняком нижнего карбона. Пласт здесь состоит из трех пачек суммарной мощностью 21,3 м. Этот новый участок, названный нами Колыванским, заслуживает внимания промышленности как объект для открытой разработки.

Источник