История алюминиевой промышленности

В догонку поста об алюминии

За полтора века алюминий прошел невероятно интересный путь от драгоценного металла до материала, использующегося абсолютно в каждой

сфере деятельности людей.

Человечество сталкивалось с алюминием задолго до того, как этот металл был получен. В «Естественной истории» римского ученого Плиния Старшего говорится о легенде I века, в которой мастер дарит императору Тиберию чашу из неизвестного металла – похожую на серебряную, но при этом очень легкую.

Достаточно широко в древности применялись квасцы – соль на основе алюминия. Полководец Архелай обнаружил, что дерево практически не горит, если его выдержать в растворе квасцов – этим пользовались для защиты деревянных укреплений от поджогов. В античные времена квасцы применялись в медицине, при выделке кож, в качестве протравы при крашении тканей. В Европе, начиная с XVI века квасцы использовались повсеместно: в кожевенной промышленности в качестве дубильного средства, в целлюлозно-бумажной – для проклеивания бумаги, в медицине – в дерматологии, косметологии, стоматологии и офтальмологии.

Именно квасцам (по-латински – alumen) алюминий обязан своим именем. Его металлу дал английский химик Гемфри Дэви, который в 1808 году установил, что получить алюминий можно методом электролиза из глинозема (глинозем — оксид алюминия), но подтвердить теорию практикой он не смог.

Ханс Кристиан Эрстед

Это сделал датчанин Ханс Кристиан Эрстед в 1825 году. Правда, судя по всему, ему удалось получить не чистый металл, а некий сплав алюминия с элементами, участвовавшими в опытах. Ученый сообщил об открытии и прекратил эксперименты.

Его работу продолжил немецкий химик Фридрих Вёлер, который 22 октября 1827 года получил около 30 граммов алюминия в виде порошка. Ему понадобилось еще 18 лет непрерывных опытов, чтобы в 1845 году получить небольшие шарики застывшего расплавленного алюминия (корольки).

Открытый учеными химический метод получения алюминия довел до промышленного применения выдающийся французский химик и технолог Анри-Этьенн Сент-Клер Девиль. Он усовершенствовал метод Вёлера и в 1856 году совместно со своими партнерами организовал первое промышленное производство алюминия на заводе братьев Шарля и Александра Тиссье в Руане (Франция).

алюминия было получено химическим способом Сент-Клер Девиля в период с 1855 по 1890 годы

Получаемый металл был похож на серебро, был легким и при этом дорогим, поэтому в то время алюминий считался элитным материалом, предназначенным для изготовления украшений и предметов роскоши. Первыми продуктами из алюминия считаются медали с барельефами Наполеона III, который всячески поддерживал развитие производства алюминия, и Фридриха Вёлера, а также погремушка наследного принца Луи-Наполеона, выполненная из алюминия и золота.

В Зимнем дворце, фольга из алюминия украшает в виде декоративных элементов под стеклом покои царей.

Однако уже тогда Сент-Клер Девиль понимал, что будущее алюминия связано отнюдь не с ювелирным делом.

«Нет ничего труднее, чем заставить людей использовать новый металл. Предметы роскоши и украшения не могут служить единственной областью его применения. Я надеюсь, что настанет время, когда алюминий будет служить удовлетворению повседневных нужд».

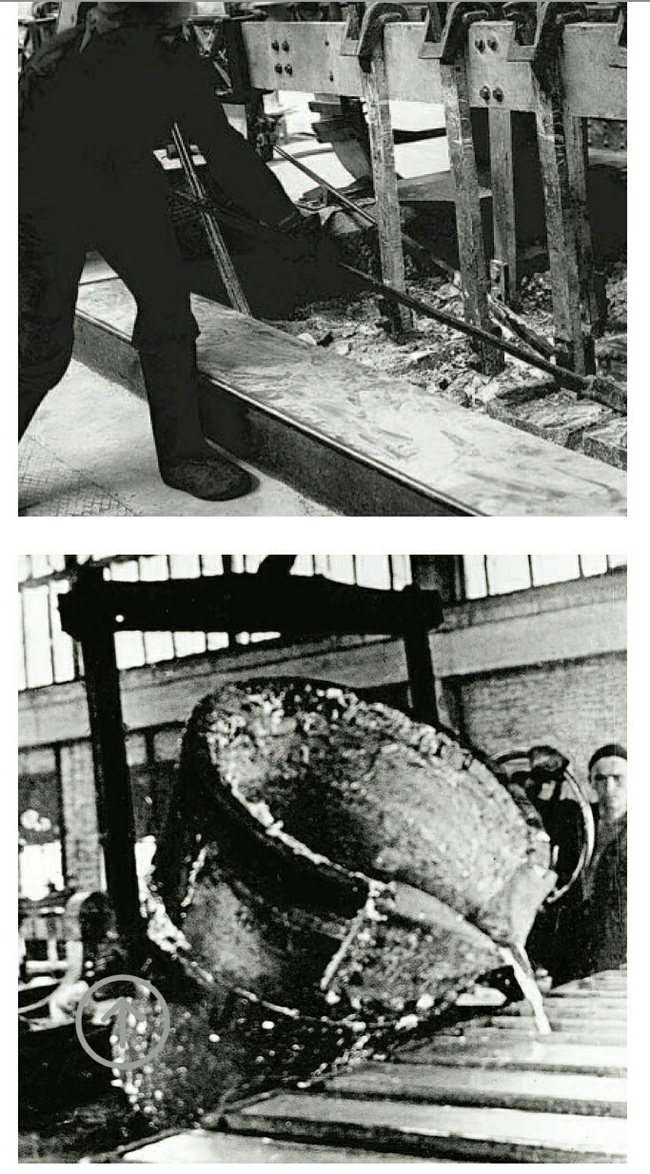

Ситуация изменилась с открытием более дешевого электролитического способа производства алюминия в 1886 году. Его одновременно и независимо друг от друга разработали французский инженер Поль Эру и американский студент Чарльз Холл. Предложенный ими метод подразумевал электролиз расплавленной в криолите окиси алюминия и давал прекрасные результаты, но требовал большого количества электроэнергии.

Поэтому свое первое производство Эру организовал на металлургическом заводе в Нейгаузене (Швейцария), рядом со знаменитым Рейнским водопадом, сила падающей воды которого приводила в действие динамо-машины предприятия.

18 ноября 1888 года, между Швейцарским металлургическим обществом и немецким

промышленником Ратенау было подписано соглашение об учреждении в Нейгаузене Акционерного общества алюминиевой промышленности с общим капиталом в 10 миллионов швейцарских франков. Позднее его переименовали в Общество алюминиевых заводов. На его торговой марке было изображено солнце, восходящее из-за алюминиевого слитка, что должно было, по замыслу Ратенау, символизировать зарождение алюминиевой промышленности. За пять лет производительность завода возросла более чем в 10 раз. Если в 1890 году в Нейгаузене было выплавлено всего 40 тонн алюминия, то в 1895 году – 450 тонн.

Чарльз Холл, воспользовавшись поддержкой друзей, организовал Питтсбургскую восстановительную компанию, которая запустила свой первый завод в Кенсингтоне неподалеку от Питтсбурга 18 сентября 1888 года. В первые месяцы он выпускал лишь около 20-25 кг алюминия в сутки, а в 1890 – уже по 240 кг ежедневно.

Свои новые заводы компания расположила в штате Нью-Йорк вблизи новой Ниагарской гидроэлектростанции. Алюминиевые заводы и в наше время строятся в непосредственной близости от мощных, дешевых и экологичных источников энергии, таких как ГЭС. В 1907 году Питтсбургская восстановительная компания была реорганизована в Американскую алюминиевую компанию или сокращенно Alcoa.

В 1889 году технологичный и дешевый метод производства глинозема – оксида алюминия, основного сырья для производства металла – изобрел австрийский химик Карл Иосиф Байер, работая в Санкт-Петербурге (Россия) на Тентелевском заводе. В одном из экспериментов ученый добавил в щелочной раствор боксит и нагрел в закрытом сосуде – боксит растворился, но не полностью. В нерастворившемся остатке Байер не обнаружил алюминия – оказалось, что при обработке щелочным раствором весь алюминий, содержащийся в боксите, переходит в раствор.

На основе методов Байера и Холла-Эру основаны современные технологии получения алюминия.

Таким образом, за несколько десятилетий была создана алюминиевая промышленность, завершилась история о «серебре из глины» и алюминий стал новым промышленным металлом.

На рубеже XIX и XX веков алюминий стал применяться в самых разных сферах и дал толчок для развития целых отраслей.

В 1891 году по заказу Альфреда Нобеля в Швейцарии создается первый пассажирский катер Le Migron с алюминиевым корпусом. А через три года шотландская судостроительная верфь Yarrow & Co представила изготовленную из алюминия 58-метровую торпедную лодку. Этот катер назывался «Сокол», был сделан для военно-морского флота Российской империи и развивал рекордную для того времени скорость в 32 узла.

В 1894 году американская железнодорожная компания New York, New Haven, and Hartford Railroad, принадлежавшая тогда банкиру Джону Пирпонту Моргану (J.P. Morgan), начала выпускать специальные легкие пассажирские вагоны, сидения которых были выполнены из алюминия. А всего через 5 лет на выставке в Берлине Карл Бенц представил первый спортивный автомобиль с алюминиевым корпусом.

Но настоящую революцию алюминий совершил в авиации, за что навсегда заслужил свое второе имя – «крылатый металл». В этот период изобретатели и авиаторы во всем мире работали над созданием управляемых летательных аппаратов – самолетов.

17 декабря 1903 года американские авиаконструкторы братья Уилбур и Орвилл Райт впервые в истории человечества совершили полет на управляемом летательном аппарате «Флайер-1». Для того чтобы заставить его полететь они попытались использовать автомобильный двигатель, однако он оказался слишком тяжелым. Поэтому специально для «Флайера-1» разработали полностью новый двигатель, детали которого были изготовлены из алюминия. Легкий 13-сильный мотор поднял первый в мире самолет с Орвиллом Райтом за штурвалом в воздух на 12 секунд, за которые он пролетел 36,5 метров. Братья совершили еще два полета по 52 и 60 метров на высоте около 3 метров от уровня земли.

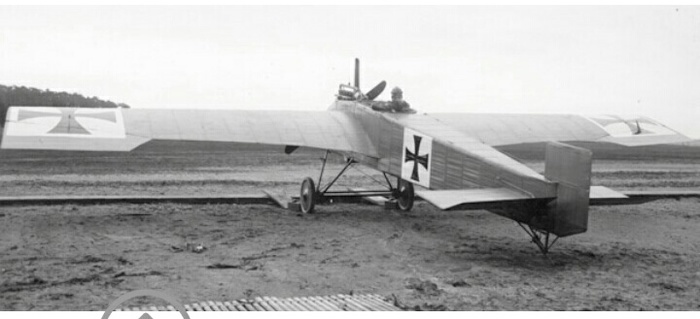

В 1909 году был изобретен один из ключевых алюминиевых сплавов – дюралюминий. На его получение у немецкого ученого Альфреда Вильма ушло семь лет, но они того стоили. Сплав с добавлением меди, магния и марганца был таким же легким, как алюминий, но при этом значительно превосходил его по твердости, прочности и упругости. Дюралюминий быстро стал главным авиационным материалом. Из него был сделан фюзеляж первого цельнометаллического самолета в мире Junkers J1, разработанного в 1915 году одним из основателей мирового авиастроения, знаменитым немецким авиаконструктором Хуго Юнкерсом.

Мир входил в этап войн, в которых авиация стала играть стратегическую, а иногда решающую роль. Поэтому дюралюминий первое время являлся военной технологией и метод его получения держался в секрете.

Тем временем, алюминий осваивал новые и новые сферы применения. Из него начали массово производить посуду, которая быстро и почти полностью вытеснила медную и чугунную утварь. Алюминиевые сковородки и кастрюли легкие, быстро нагреваются и остывают, а также не ржавеют.

В 1907 году в Швейцарии Роберт Виктор Неер изобретает способ получения алюминиевой фольги методом непрерывной прокатки алюминия. В 1910 году он уже запускает первый в мире фольгопрокатный завод. А еще через год компания Tobler использует фольгу для упаковки шоколада. В нее, в том числе, заворачивают и знаменитый треугольный Toblerone.

Очередной переломный момент для алюминиевой промышленности наступает в 1920 году, когда группа ученых под руководством норвежца Карла Вильгельма Содерберга изобретает новую технологию производства алюминия, которая существенно удешевляла метод Холла-Эру. До этого в качестве анодов в процессе электролиза использовались предварительно обожженные угольные блоки – они быстро расходовались, поэтому постоянно требовалась установка новых. Содерберг решил эту проблему с помощью постоянно возобновляемого электрода. Он формируется в специальной восстановительной камере из коксосмоляной пасты и по мере необходимости добавляется в верхнее отверстие электролизной ванны.

Технология Содерберга быстро распространяется по всему миру и приводит к увеличению объемов его выпуска. Именно ее берет на вооружение СССР, не имевший тогда собственной алюминиевой промышленности. В дальнейшем развитие технологий вновь сделало применение электролизеров с обожженными анодами предпочтительнее из-за отсутствия на них выбросов смолистых веществ и меньшего расхода электроэнергии. Кроме того, одним из основных достоинств электролизеров с обожженными анодами является возможность увеличения силы тока, то есть производительности.

Еще в 1914 российский химик Николай Пушин писал: «Россия, потребляющая ежегодно 80 000 пудов алюминия, сама не производит ни одного грамма этого металла, и весь алюминий покупает за границей».

В 1920 году, несмотря на продолжающуюся гражданскую войну, руководство страны понимает, что для промышленного роста и индустриализации огромной территории необходимы колоссальные объемы электроэнергии. Для этого был разработана и принята программа, получившая название «План ГОЭЛРО» (ГОсударственной комиссии по ЭЛектрификации РОссии). Он подразумевал строительство на российских реках каскадов ГЭС, а чтобы для вырабатываемой ими энергии сразу был потребитель, рядом было решено строить алюминиевые заводы. При этом алюминий использовался как для военных, так и гражданских нужд.

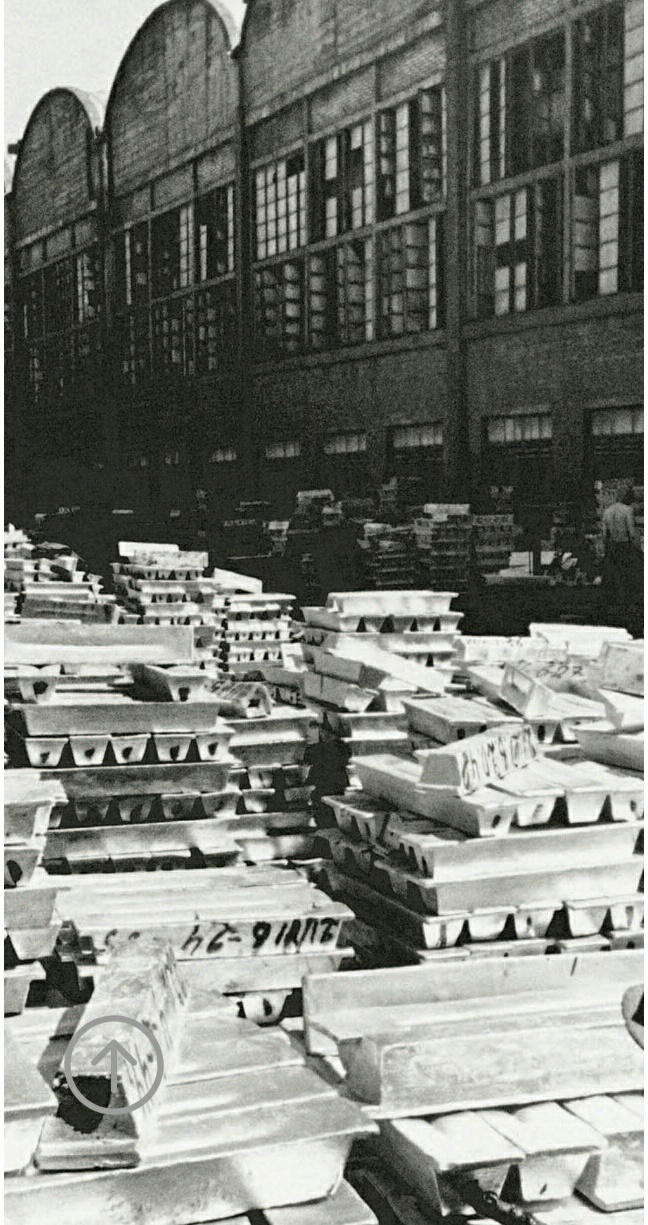

Первая Волховская ГЭС была запущена в 1926 году в Ленинградской области, рядом с ней возводят Волховский алюминиевый завод, который дал свой первый металл в 1932 году. К началу Второй мировой войны в стране было уже два алюминиевых и один глиноземный завод, еще два алюминиевых предприятия были построены в течение войны.

В это время алюминий активно использовался в авиации, судостроении и автомобилестроении, а также начинал свой путь в строительстве. В США в 1931 году был построен знаменитый небоскреб Empire State Building, вплоть до 1970 года, являвшийся самым высоким зданием в мире. Это было первое здание, при строительстве которого широко использовался алюминий, как в основных конструкциях, так и в интерьере.

Вторая мировая война видоизменила основные рынки спроса на алюминий – на первый план выходит авиация, изготовление танковых и автомобильных моторов. Война подтолкнула страны антигитлеровской коалиции к увеличению объема алюминиевых мощностей, совершенствовалась конструкция самолетов, а вместе с ними и виды новых алюминиевых сплавов. «Дайте мне 30 тысяч тонн алюминия, и я выиграю войну», — писал в 1941 году президенту США Франклину Рузвельту глава СССР Иосиф Сталин. С окончанием войны заводы переориентировались на гражданскую продукцию.

В середине XX века человек шагнул в космос. Чтобы сделать это вновь понадобился алюминий, для которого аэрокосмическая отрасль с тех пор стала одной из ключевых сфер применения. В 1957 году СССР вывел на орбиту Земли первый в истории человечества искусственный спутник – его корпус состоял из двух алюминиевых полусфер.

Все последующие космические аппараты изготавливались из крылатого металла.

В 1958 году в США появился алюминиевый продукт, ставший впоследствии одним из самых массовых товаров из алюминия, символом экологичности этого металла и даже культовым предметом в области искусства и дизайна. Это алюминиевая банка. Ее изобретение делят между собой алюминиевая компания Kaiser Aluminum и пивоваренная Coors. К слову, последняя не только первой стала продавать пиво в алюминиевых банках, но и организовала систему сбора и переработки использованных банок. В 1967 году разливать свои напитки в алюминиевые банки начинают Coca-Cola и Pepsi.

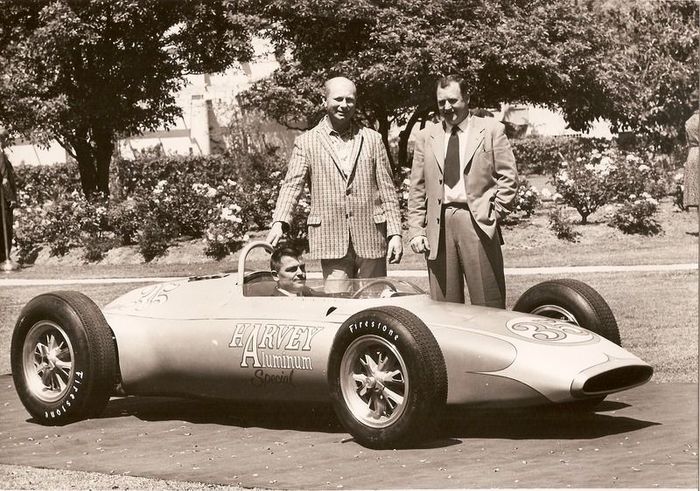

В 1962 году легендарный гонщик Микки Томпсон и его гоночный болид Harvey Aluminium Special Indianapolis 500 car, выполненный из алюминиевых сплавов, стали сенсацией. Несмотря на то, что машина уступала конкурентам по мощности на целых 70 лошадиных сил, Томпсону удалось занять восьмое место в квалификации и быть девятым по ходу гонок. В результате его команда получила награду Mechanical Achievement Award за прорыв в дизайне гоночных болидов

Спустя два года в Японии был запущен знаменитый Shinkansen — первый в мире высокоскоростной поезд, прообраз всех современных поездов такого типа, в которых алюминий является ключевым материалом. Он курсировал между Токио и Осакой и преодолевал расстояние в 515 км за 3 часа 10 минут, разгоняясь до 210 км/ч.

Тем временем, первенство на мировом алюминиевом рынке переходит к СССР, где ударными темпами вводятся в строй новые мощные гидроэлектростанции и алюминиевые заводы на территории Сибири. В середине 1960-х там запущенны два гиганта алюминиевой индустрии –Братский и Красноярский алюминиевые заводы мощностью по 1 млн тонну металла в год каждый. До сих пор эти предприятия являются крупнейшими в мире.

В 1970-х возросшие объемы производства алюминия в мире и спрос приводят к тому, что этот металл становится биржевым товаром. Торги алюминиевыми контрактами в 1978 году начинаются на Лондонской бирже металлов (LME) – старейшей в мире бирже, образованной в 1877 году. С тех пор цена на первичный алюминий становится единой для всего мира и формируется в ходе биржевых торгов на LME.

Производство алюминия неуклонно растет по всему миру и к началу 1990-х годов достигает отметки в 19 млн тонн. К этому моменту на глобальной экономической карте начинает возрастать роль Китая, на территорию которого постепенно начинает смещается центр мирового производства. Выпуск собственного алюминия на тот момент в Китае не превышает и 900 тысяч тонн, но начинает быстро расти, обеспечивая внутренние нужды. В России алюминиевые мощности достигли уровня в 3,5 млн тонн ежегодно, но страна пережила распад СССР, развал экономики и вошла в фазу смены экономической модели, поэтому рост производства алюминия остановился.

Китай обогнал Россию в 2002 году, по итогам которого его производство превысило 4,3 млн тонн. В мире на тот момент было произведено 26 млн тонн алюминия. В дальнейшем алюминиевое производство в Китае росло опережающими темпами – всего через четыре года, в 2006, оно достигло почти 10 млн тонн, что составляло треть общемировых объемов. Страна обогнала все остальные регионы мира по выпуску крылатого металла.

Весь производимый алюминий Китай использует для собственных нужд. Оборот металла и других материалов настолько велик, что в Китае создаются собственные товарные биржи, которые в 1999 году объединяются в Шанхайскую фьючерскую биржу (SHFE).

В то же время Китай наращивает свое производство высокой экологической ценой. Более 90% электроэнергии, которая используется для производства алюминия, вырабатывается на угольных электростанциях. Для сравнения в России – обратная ситуация и около 90% алюминиевого производства алюминия обеспечивается гидроэлектроэнергетикой.

Существенную роль в алюминиевой отрасли также начинают играть и страны Ближнего Востока. Имея доступ к дешевой нефти и природному газу, получаемому попутно, алюминиевые производители обеспечены источником дешевой, хотя и опять-таки вредной для экологии, электроэнергии. Они также активно наращивают свое производство и сегодня входят в число мировых лидеров по производству крылатого металла.

Испытания для мировой алюминиевой отрасли начались в 2008 году вместе с глобальным финансово-экономическим кризисом. Тогда в результате обвала рынков алюминиевая отрасль впервые в истории столкнулась с кризисом перепроизводства и, как следствие, обрушением на 50% цен на металл. На складах по всему миру скопились миллионы тонн алюминия, интерес к которым проявили биржевые трейдеры: финансовые сделки с металлом стали выгодной инвестицией.

Кризис 2008-09 годов привел к масштабным закрытиям алюминиевых заводов практически всех западных алюминиевых компаний. Вместе с тем, производство металла в мире продолжило расти. Производители Китая и Ближнего Востока двигались в противоположном направлении и наращивали производство.

В 2013 году мировая алюминиевая промышленность преодолела новый рубеж – производство металла превысило 50 млн тонн. Дальнейшее развитие отрасли неразрывно связано с ростом потребления на фоне глобальных процессов урбанизации и индустриализации. Алюминий будет все активнее использоваться в автомобилестроении как замена стали, которая в несколько раз тяжелее, а также в электроэнергетике, вытесняя существенно более дорогую медь. По прогнозам аналитиков, к 2023 году спрос на алюминий превысит 80 млн тонн в год.

Параллельно продолжится технический прогресс в отрасли. Будут совершенствоваться основные технологии производства металла, а также создаваться новые виды сплавов. Сегодня ведутся разработки усовершенствованной технологии Содерберга, разработка инертного анода, увеличение производительности электролизеров за счет силы тока. Все эти разработки направлены на повышение экологической и экономической эффективности. Вместе с тем постоянно ведется разработка алюминиевых сплавов для новых сфер применения металла.

Как вы могли убедиться, история развития алюминиевой отрасли действительно уникальна. На протяжении тысячелетий этот металл оставался загадкой, и всего за столетие стал самым востребованным конструктивным материалом.

Никогда на выборы не ходил, но в следующий раз пойду, алюминий — кандидат от лёгких металлов!

Заметили,в РИ ни грамма не производили алюминия.Едрить как отставали .

Так интересно, 70 лет, срок жизни одного человека, а этот металл из категории — «непонятная и дорогая хреновина, давайте сделаем из него часы на камин» превратился в «металл работяга — он нужен нам абсолютно везде» ну и производство от 9 тонн в год, до 50млн тонн в год.

Раствор квасцов, мммм

Да. а первый алюминиевый завод в СССР канул в лету несколько лет назад в Волхове. Теперь там фосагро(((

Осталось только первая ГЭС.

Вот так вот зашёл на ночь почитать пару статеек и завис. Дочитал всё, спасибо автор, очень интересная тема !

Продам гараж в Балашихе.

6 забытых товарных брендов из советской Прибалтики

Несмотря на то, что власти современных Эстонии, Латвии и Литвы солидарно считают советский период не иначе как «оккупацией», прибалтийские республики, присоединенные к СССР в 1939 году, в советский период являлись своеобразной витриной всего Советского Союза и островком Европы для советских граждан, а также эталоном материального благополучия.

Жизнь в «советской загранице» была максимально похожа на буржуазную Европу — необычная архитектура городов, которые служили интерьерами для советских фильмов про Запад, рокеры и панки, на которых власти смотрели сквозь пальцы, единоличные хозяйства вместо совхозов, снабжение продовольствием по высшей категории.

Кроме того, силами всего Союза в советское время было построено и восстановлено после войны множество заводов и фабрик, где производили передовые марки товары народного потребления, которые пользовались высоким спросом и были известны почти каждому жителю СССР.

После распада СССР и взятого курса прибалтийских государств на объединение с Европой и отторжение всего советского, практически все некогда успешные бренды обанкротились, потеряв привычные рынки сбыта продукции и не выдержав конкуренции.

Радиолы и приемники ВЭФ (г. Рига, Латвия)

Рижский государственный электротехнический завод «ВЭФ» (VEF), основанный в 1919 году, в советское время был одним из крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности, обеспечивая работой более 20 тыс. человек и выпуская качественные телефоны и радиоаппаратуру (радиолы, приемники), ценившуюся покупателями.

Самые узнаваемые марки завода — жутко дефицитные транзисторные переносные радиоприемники на батарейках Спидола, появившиеся в 1960-е годы, которые могли ловить короткие волны, на которых вещали западные радиостанции. Стационарные телефоны с дисковым и кнопочным набором от ВЭФ стояли в квартирах у многих счастливчиков, которым провели телефон. Также завод производил и шпионские микрофотокамеры под маркой Minox.

В конце 90-х годов завод приватизировали и разделили на множество мелких фирм, большинство из которых обанкротилось, а на части территории бывшего завода сейчас стоит торговый центр Domina, а заводские цеха заняли склады.

Духи Дзинтарс (г. Рига, Латвия)

История марки Dzintars, которая по-русски переводится как «янтарь», началась еще в 1849 году. В 1950-е годы после национализации и ряда объединений был создан парфюмерно-косметический завод, который стал флагманом флагманом парфюмерии и косметики всего СССР.

Духи Рижская сирень, Тайны рижанки, Соло, Кокетка, Виноград и другие могли составить достойную конкуренцию Новой заре, и пользовались огромной популярностью у советских дам. Несмотря на немалую цену, флаконы буквально сметали с прилавков магазинов.

90-е и 2000-е годы завод отчаянно пытался остаться на плаву, однако в 2019 году все же был признан банкротом.

Жвачки Kalev (г. Таллин, Эстония)

Ассортимент сладкой продукции кондитерской фабрики Kalev с эмблемой в форме паруса, основанной еще в 1806 году, как конфеты, шоколадки, вафли, зефир и мармелад в советское время составлял свыше 200 наименований, но именно первая во всем СССР линия по производству дефицитной жвачки, запущенная в 1976 году после давки из-за нее в столичном дворце спорта «Сокольники» после хоккейного матча, сделала фабрику знаменитой на весь Союз. Несколько лет жвачку упаковывали в толстые прямоугольные брикеты.

Перед Олимпиадой-80 было закуплено зарубежное оборудование, что вкупе с имевшимся опытом позволило Эстонии занять львиную долю советского рынка по выпуску бубль-гума, оставив московскую, ленинградскую и ереванскую фабрики позади. Апельсиновая, клубничная, мятная и кофейная жвачки в форме пластинок с надписями на русском и эстонском по 50 коп. за упаковку с 5 пастилками стали настоящим хитом 80-х.

Фабрика и сейчас выпускает продукцию под маркой Kalev, хотя в 2018 году ее приобрел норвежский концерн Orkla. Но былой славы как на весь СССР ей уже не вернуть.

Микроавтобусы РАФ (г. Рига и Елгава, Латвия)

Рижский автобусный завод прославился выпуском пассажирских микроавтобусов — «рафиков»: сначала РАФ-677, которые выпускали с 1959 по 1976 годы (грузовой вариант делали в Ереване), а затем и РАФ-2203 на базе Волги ГАЗ-24, который использовался как маршрутные такси на 11 мест, милицейский транспорт, скорые, реанимобили и открытые экскурсионные автопоезда по всему Союзу. Именно РАФ-2203 с передовым для конца 70-х дизайном стал официальным транспортом Олимпиады-80.

После распада Союза продажи рафиков резко сократились, а начало выпуска конкурирующих Газелей в Нижнем Новгороде в середине 90-х поставило жирный крест на латвийском заводе, который закрылся в 1997 году.

Телевизоры Шилялис (г. Каунас, Литва)

В советские времена на Каунасском радиозаводе трудилось свыше 7 тыс. человек, а его переносные мини-телевизоры, которые завод выпускал с 1972 года, были мечтой миллионов советских граждан, а также поставлялись на экспорт более чем в 20 стран.

В 1978 году на прилавках появилась первая цветная модель «Шилялис Ц-401» с диагональю 32 см и ярким корпусом, которая была идеальным решением для небольших кухонь в типовых панельных домах. Также благодаря компактным размерам и весу всего 17 кг его можно было взять с собой на дачу и даже пикник в лесу за счет встроенной антенны и опции работы от автомобильного аккумулятора. Стоил агрегат почти 500 руб., но тем не менее был большим дефицитом. В 80-е годы появились усовершенствованные прямоугольные модели Ц-410/420/440/445.

Электрички и трамваи РВЗ (г. Рига, Латвия)

Рижский вагоностроительный завод (РВЗ, эмблема указывалась по-латышски RVR) был основан еще в 1895 году как общество «Феникс». После победы в ВОВ и национализации здесь было развернуто производство пригородных электропоездов и трамваев, а позднее и дизель-поездов, которые использовались по всему СССР.

Каждый из нас ездил на дачу или в «колбасный рейд» на Москву на зеленой электричке ЭР-1, ЭР-2 (постоянный ток) или ЭР-7, ЭР-9 (переменный ток) с деревянными лавочками, которые делал завод. Неэлектрифицированные железные дороги обслуживали рижские дизели ДР1А. Именно на РВЗ был построен скоростной электропоезд ЭР-200, который курсировал между Москвой и Ленинградом.

Трамваи РВЗ-6 с 1960-х по 2000-е годы бегали по улицам многих советских городов.

В постсоветское время завод держался на плаву за счет ремонта электричек со всего СНГ. Однако после их массовых списаний в 2020 году некогда завод-гигант был объявлен банкротом, и сейчас большая часть корпусов на огромной территории стоит в запустении и разрушается, хотя часть площадей арендуют магазины и частные фирмы.

Промышленность 100 лет назад

Всех приветствую! В данном посте я покажу Вам наиболее интересные, на мой взгляд, фотографии промышленности 100 и более лет назад в России. (Надписи находятся над фото)

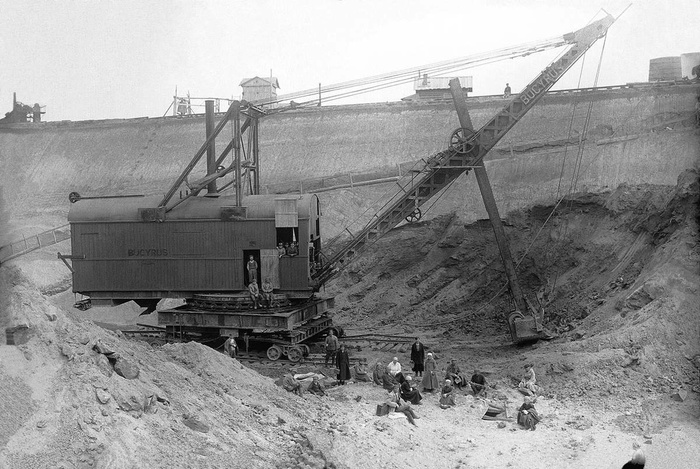

1. Челябинские копи. Участники геологической экскурсии – учителя школ Челябинска в разрезе близ экскаватора

Дата съемки: 4 июня 1924

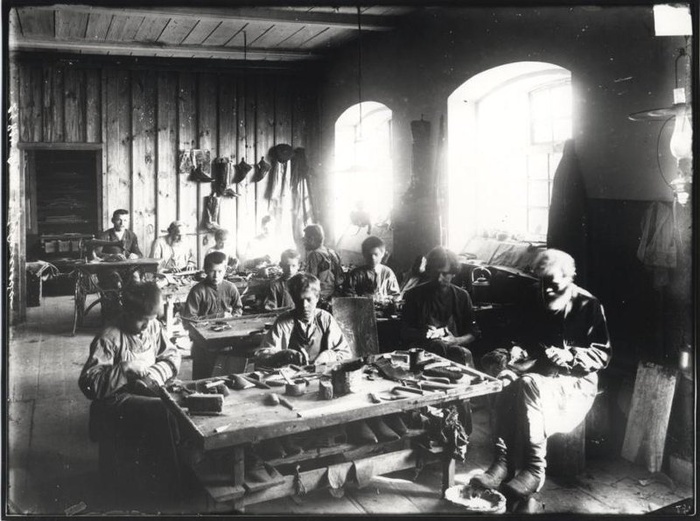

2. Дом трудолюбия. Сапожная мастерская

Дата съемки: 1900-е

3. Нефтяные промыслы Баку и на Апшероне

Дата съемки: 1898 — 1917

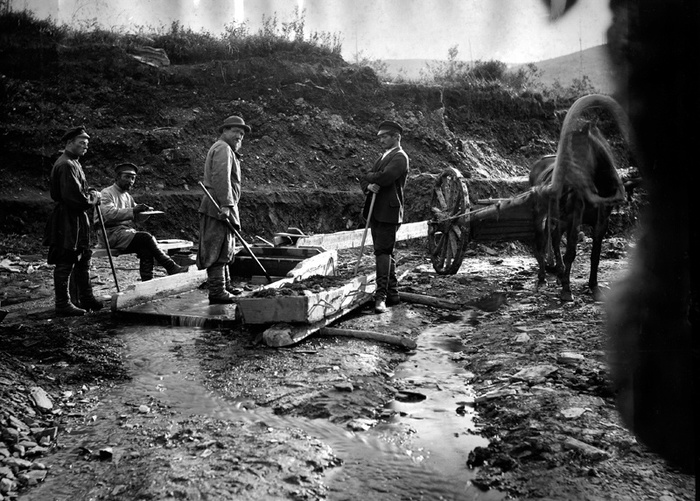

4. Старатели за промывкой золотоносного песка

Дата съемки: 1902 год

5. Швейная мастерская общества «Зингер»

Дата съемки: 1904 год

6. Склад Самарского пивоваренного завода

Дата съемки: 1900-е

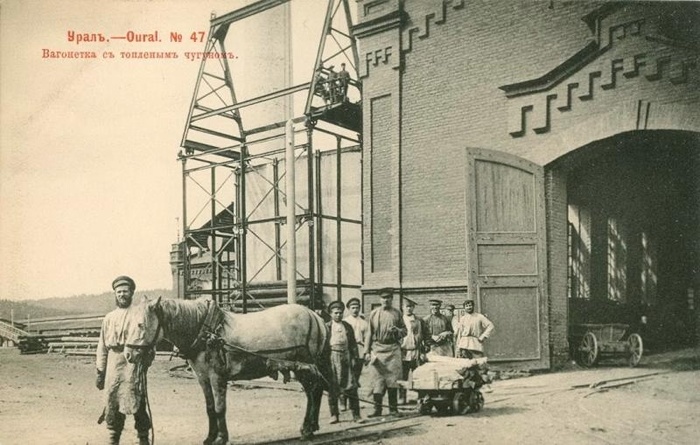

7. Вагонетка с топленым чугуном

Дата съемки: 1903 год

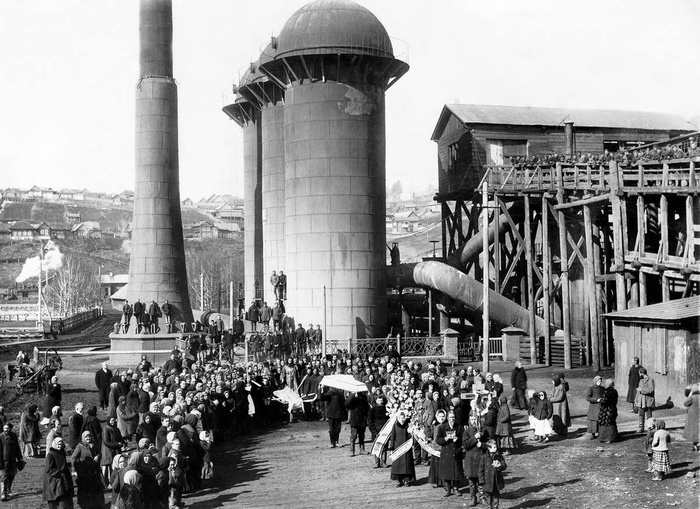

8. Саткинский завод. Похороны техмастера

Дата съемки: 1908 год

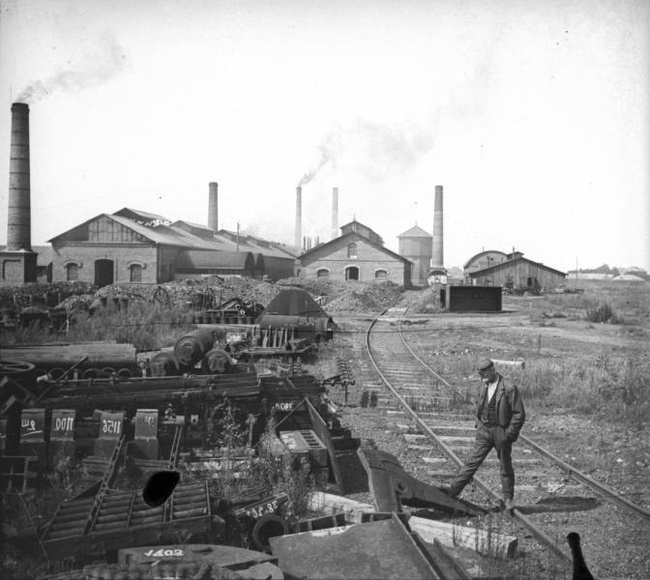

9. Промышленная окраина Екатеринослава

Дата съемки: 1906 — 1910

10. У термической печи на заводе компании «Джон Гернандт»

Дата съемки: 1910-е

11. В разливочном цехе завода компании «Джон Гернандт»

Дата съемки: 1910-е

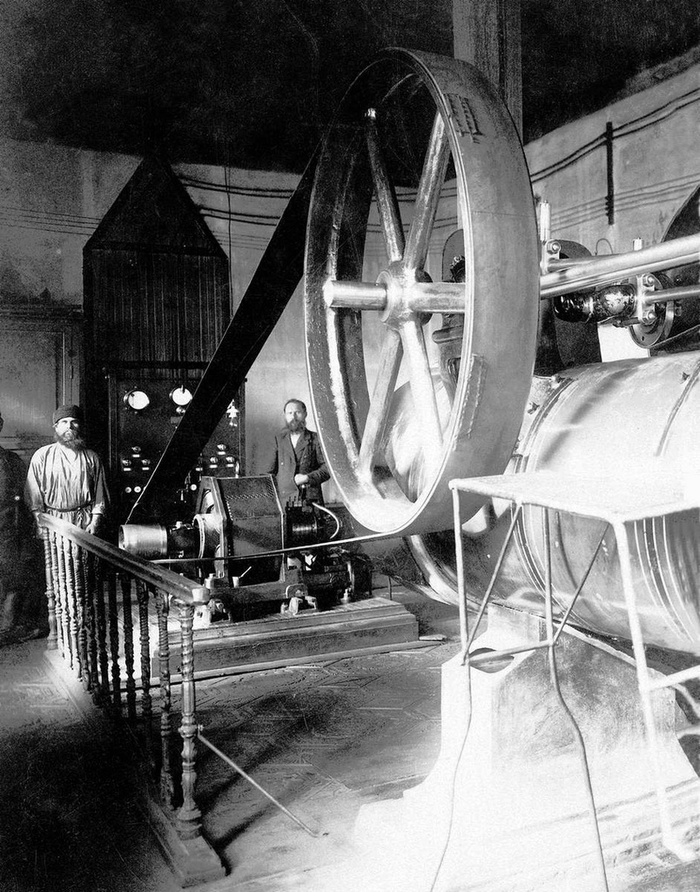

12. Паросиловая установка

Дата съемки: 1910 год

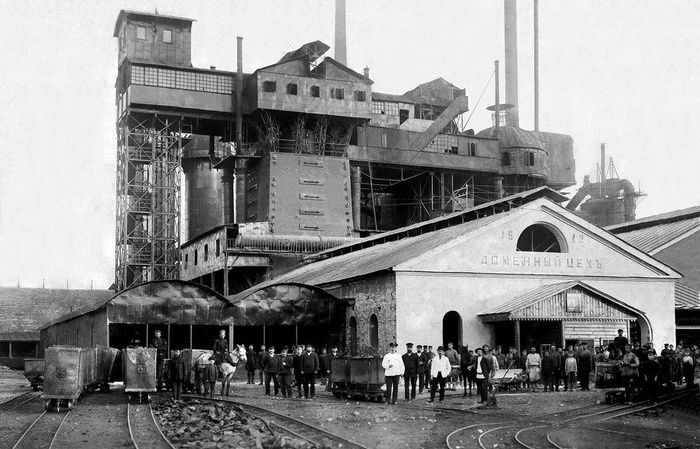

13. Доменный цех Саткинского казенного завода

Дата съемки: 1914 год

14. Первая мировая война. Путиловская судостроительная верфь. Рабочие изготавливают снаряды

Дата съемки: 1915 год

15. Завод «Красный путиловец». Очередь за зарплатой

Дата съемки: 1926 год

16. Крошка табака посредством пара

Дата съемки: 1880-е

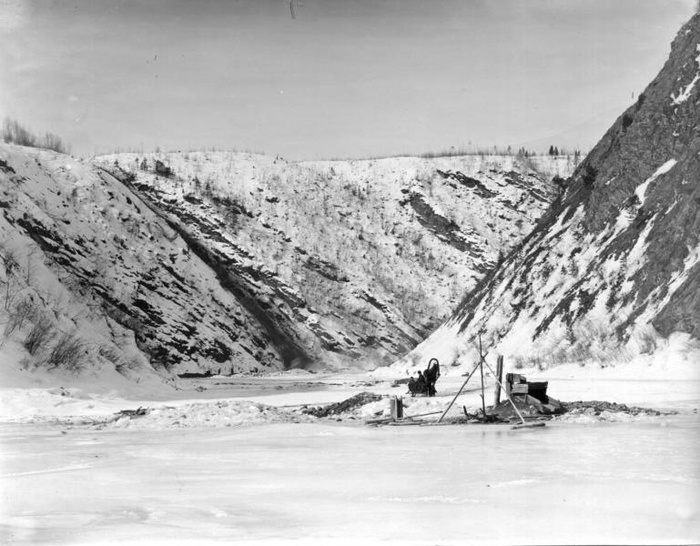

17. Пророко-Ильинский прииск. Зима

Дата съемки: 1900-е

18. Производство бочек для пива

Дата съемки: 1895 — 1904

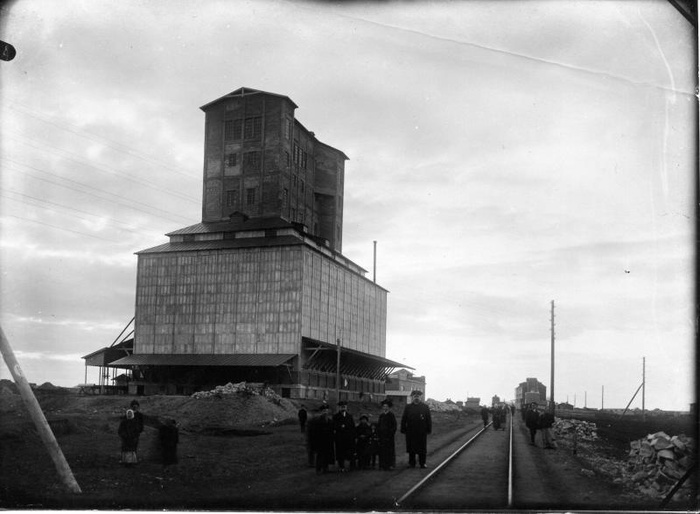

19. Зерновой элеватор у железнодорожного полотна

Дата съемки: 1900-е

20. Доставка руды на завод

Дата съемки: 1900 год

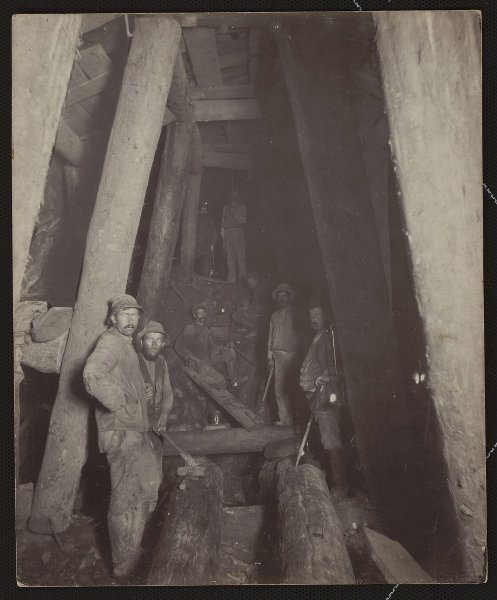

21. Внутренний вид штольни

Дата съемки: 1900-е

22. Чаеразвеска Ивана Петровича Колокольникова

Дата съемки: 1903 год

23. Николаевский судостроительный завод. Корабль перед спуском на воду

Дата съемки: 1914 год

24. Сборочный цех. Мастерские авиашколы «Стрельбомб»

Дата съемки: 12 февраля 1924

Спасибо за внимание!

Если Вам интересен подобный контент — можете подписаться 🙂

Другие посты из данного цикла:

Космический корабль

Слушал вчера интересный рассказ Михаил Мухина на Тактик Медия о авиапромышленности в Советской России и в СССР в период с 1917 по 1930 года.

Не буду пересказывать, так как нет смысла, лучше послушайте. Но одну цитату не могу не упомянуть

«Представьте себе, говорим Мухин, что вы идёте по тайге.Продираетесь через колючий кустарник, мокнете в болоте, вас нещадно жрут комары и вы сильно устали. Наконец, через несколько дней такого пути вы выбираетесь на поляну посередине этой глухой местности, а там, рядом с небольшой деревушкой местные мужики деловито строят космический корабль. Строят из местных материалов, каких-нибудь капканов, обрезков труб и деревяшек. Вы улыбаетесь, думая, ну что это за дурь такая и идёте отдохнуть. А потом этот корабль взлетает и успешно выходит на орбиту.

Вот так примерно выглядело, когда в двадцатых годах советская авиапромышленность сумела построить цельнометалличческий самолёт»

Ссылка на видео

Про кооператив «Божья роса» и пистолет в кармане пальто

Слушайте, ну перестаньте уже квохтать по поводу Сталина. Ах, популярность тирана растет, куда катится страна! Уже больше половины населения оценивают Сталина положительно, мы все умрем! Этот все путинский режим виноват, это он ползучей реабилитацией занимается! Да при чем здесь мы, это вы, либералы, наврали про 100500 миллионов лично расстрелянных, теперь это «Волки, волки!» никто слушать не хочет.

Слушайте, неужели вам действительно непонятно, почему популярность Сталина растет и, похоже, продолжит расти?

Отгадка-то всего в два слова — «ответственность элиты».

Причем любой элиты — старой, новой, военной, творческой, либеральной, патриотической, гомосексуалистической — без разницы. В том и проблема, что у всех у них на лбу написано: «ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ».

У нас вообще довольно мирный, покладистый и благодушный народ. Он, в принципе, и с дворцами, часами, самолетами и прочими яхтами Абрамовича готов смириться.

Это все как раз нормально, бригадир получает больше слесаря, так было, есть и будет. Но народ при этом понимает, что у бригадирской зарплаты есть и оборотная сторона. Что слесаря дрючат только за его личные косяки, а бригадиру прилетает за каждого из десяти оглоедов, что под ним числятся.

И это правильно.

Потому что правильный порядок вещей не терпит перекоса, у него все уравновешено. И привилегии обязательно уравновешиваются ответственностью.

Так должно быть. Так ПРАВИЛЬНО.

Но с определенного уровня, вся ответственность куда-то улетучивается. Во всех сферах. Министр отрасль завалил, перевели на другую, сидит рожа в телевизоре, нас уму-разуму учит. У главы госкорпорации корабли падают как листья осенью — глядь, сидит в телевизоре, рожа экрана шире, про перспективы рассказывает. Режиссер снял кино-говно, на 100 выделенных бюджетных миллионов собрал 4 копейки — сидит в телевизоре, на нашу бездуховность свистящим шепотом ужасается.

Даже «ай-ай-ай» никому из этого общества с безграничной безответственностью ни разу не сказали. За 25 лет так никто с этого Олимпа так и не упал, никого из них на заводе не видели. Кооператив «Божья роса» какой-то.

Это бесит. От этого бомбит. И фраза «Сталина на вас, [цензура], нет» сама просится на язык. Потому что народ — он, сцуко, все помнит. И помнит, как жила элита при Сталине. Хотите, напомню?

Я , работая над книгой «Красный Хогвартс», много читал документов того времени. И попался мне один эпизод, который все никак не идет из головы.

Это было в войну, в 1941 году. На уральских заводах никогда не было прокатных станов для броневой стали, их всего было четыре на весь Союз. И пока не были запущены эвакуированные из Украины и Ленинграда прокатные станы, не на чем было катать танковую броню. Вообще не на чем. А генералы на каждом заседании ГКО криком кричат — дайте танки.

И тогда на «Магнитке» придумали катать броню на блюминге.

Сами придумали — это важно.

Не буду вас грузить техническими подробностями, но это примерно как жарить блины на утюге – теоретически возможно, но практически мало кто пробовал. Никто в мире не пробовал, если честно. Все усугублялось тем, что примерно 40% вероятности было на то, что при попытке прокатать броневую сталь блюминг запорят, а это был крупнейший блюминг в стране. Что автоматически означало — изрядно просадить всю оборонную промышленность страны, которая и так отчаянно не успевала за нуждами фронта.

Так вот, легендарный директор Григорий Иванович Носов по прозвищу «Дед», руководивший «Магниткой» всю войну, на первую прокатку броневой стали на блюминге по воспоминаниям жены ушел с пистолетом в кармане пальто. В пистолете был один патрон – считалось, что при таком исходе не тронут семью. А «Деду» на тот момент было 35 лет, и дети малые были еще — 9 и 4 года.

Еще раз акцентирую. Это была идея его инженеров. Он ее поддержал. Он продавил ее у министра Тевосяна.

Это была их инициатива. Их никто не заставлял. Они сами решили, что надо спасать страну, извините уж за громкие слова.

Но это была и его ответственность. Он — главный, он директор комбината. Он ВЗЯЛ эту ответственность НА СЕБЯ. Это вообще были его любимые слова, ставшие на Магнитке поговоркой: «Отвечать буду я!».

И поэтому — пистолет в кармане пальто.

Я не говорю, что та система была наилучшей, оптимальной и даже просто хорошей. Но она, безусловно, работала и обеспечивала довольно высокие темпы развития страны.

Для меня бесспорно, что возрождать ее сегодня — идиотизм, слишком уж сильно изменились не страна даже, а принципы жизни на планете. Но столь же бесспорно для меня и то, что без тотального введения принципа всеобщей ответственности на всех уровнях мы никуда не продвинемся, и рейтинг Сталина продолжит расти.

И еще одно. Ни разу за всю историю нашей страны элита и общество не были так едины, как тогда.

Носов умер в августе 1951 года в Кисловодске, куда поехал с женой в свой первый отпуск после войны. Почему так поздно? Потому что послевоенные годы были для металлургии немногим легче чем военные. Оно, конечно, ура, Победа, да. Но 75% заказа как корова языком слизала. Ну не надо стране больше столько танков, извини. А чем занять и как кормить людей — думай сам, ты директор, завод, город и люди на тебе.

Кое как разгреб к 50-м, поехал в отпуск — Кисловодск, нарзан, кипарисы, солнце. Расслабился, чуть отпустил струну внутри, а сердце хлоп — и лопнуло. Выработало ресурс. 45 лет. Обширный инфаркт.

Гроб привезли в Магнитогорск и установили во Дворце культуры металлургов, и два дня туда шли люди – весь город шел проститься со своим директором. Зареванная поэтесса Людмила Татьяничева стихи читала:

Слез ему не надо,

И унынье тоже ни к чему.

Трудовая слава комбината

Будет вечной памятью ему.

А людская река все текла и текла.

Вот фото похорон.

Это отрывок из моей книги «Жизнь примечательных людей»

«Цени минуту!», СССР, 1975 год.

Художник — Решетников Борис Андреевич.

Москва. Издательство «Плакат». 1975 год.

Римская металлургия. Технологии опередившие время

Когда мы говорим, что Рим был величайшей античной цивилизацией – что мы под этим понимаем? Как правило какие-то отдельные чудеса – вот сохранился акведук до наших дней, а здесь остатки римской дороги. А что если я скажу, что две тысячи лет назад Рим обладал таким уровнем промышленного производства, который не снился Европе аж до 18 века?

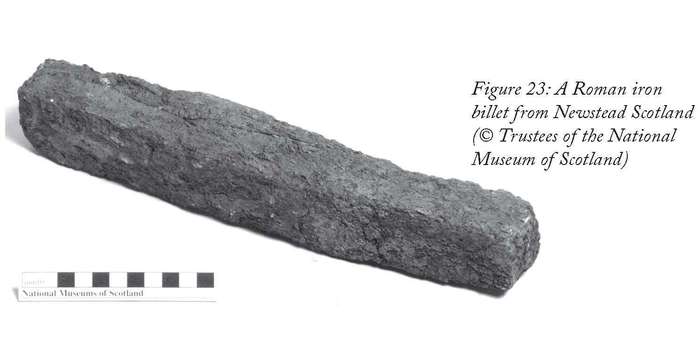

Я уже затрагивал этот вопрос в своей статье о противостоянии античности и средневековья, но сейчас хотел бы выделить один момент конкретнее. Технологии обработки стали в Риме были такими, каких Европа смогла достичь только в XIV-XV веках, а по масштабам производства только в XVIII в. Прорыв в области изучения римской металлургии произошел относительно недавно — в 2005 году на конференции ROMEC Дэвид Сим представил революционный доклад с металлографическим анализом сохранившихся деталей доспехов. Обратимся к работе Дэвида Сима и еще трех соавторов «In defence of Rome: a metallographic investigation of Roman ferrous armour from Northern Britain. Journal of Archaeological Science 32 (2005) 241–250».

В статье авторы провели подробный анализ остатков римских доспехов на предмет содержания шлака, толщины металла и допусков изготовления, а также содержания углерода. После чего сравнили эти результаты с теми характеристиками, которыми обладали средневековые стали по комплексу характеристик. Затрону кратко эту тему, если интересно будет – пишите, сделаем отдельную статью по римским доспехам. Римляне изготавливали доспехи из нескольких слоев металла с разным процентным содержанием углерода, таким образом, внешний слой обладал повышенной твердостью и препятствовал пробитию металла, а следующий слой был жестким и не давал повредить внутренние органы солдата. Римские металлы имели низкий процент шлака или вообще не имели таких включений. Что это давало? Шлаковые включения были чрезвычайно опасны для носителя пластинчатых доспехов, поскольку при попадании удара в ту точку, где есть включение шлака приводили к пробитию пластины. Отчасти поэтому примерно до середины 13 века подавляющее большинство доспехов в Европе были кольчужными, кольцо из-за маленьких размеров и замкнутой структуры достаточно жесткое. Почему говорю, отчасти, потому что римские кольчуги как раз также как и пластинчатые доспехи имели в составе небольшой процент шлака, так что видимо дело не только в качестве сырья.

Изучение истории очень похоже на сборку паззла без образца картинки. У тебя появляются различные детали, и ты собираешь из них мозаику, если паззлов много, то картинки легко собирается, потому что можно найти стыки, а если их нет, то будешь сидеть с новым фрагментом, не зная, куда его приладить. В тех или иных областях, Рим часто сравнивают с Европой 17-18 веков, например, Peter Temin в работе «The Economy of the Early Roman Empire» сравнивает экономику Рима с Европой 17 века. Здесь стоит упомянуть еще одну работу Andrew Wilson «Machines, power and the ancient economy», где тот анализирует различные технологии и машины римлян, часть из которых использовалась вплоть до XX века, например, ирригационные системы. Кроме того, он тоже делает вполне определенный вывод о том, что масштабы добычи металла в Римской Империи были такие, каких достигли только в 19 веке «Roman mining technology therefore enabled massive metal extraction in the first and second centuries A.D. from mines in Spain and elsewhere, on a scale unparalleled again until the nineteenth century». Дэвид Сим (и Ко) в своей фундаментальной работе «Roman imperial armour: the production of early imperial military armour» говорит о том, что уровень кузнечного производства в Риме был таким же высоким, как и в Европе, вплоть до 19 века (p. 14, The Evidence). Это все как раз кусочки мозаики, которые сами по себе могут трактоваться двояко.

Обратимся к другому исследованию, а именно «History of Ancient Copper Smelting Pollution During Roman and Medieval Times Recorded in Greenland Ice» Sungmin Hong, Jean-Pierre Candelone, Clair C. Patterson, Claude F. Boutron – работе, надо сказать, чертовски интересной. Авторы пробурили скважину в керне Гренландского льда и произвели замеры отложения меди, которые накапливались там с течением времени.

Авторы проводят исследование отобранных образцов

После чего наложили на хронологическую шкалу и получили график выбросов тяжелых металлов, по которому мы сможем оценить промышленное производство в исторической перспективе. Вот что получилось:

Итак, перед Вами ну если не история промышленного производства, то, по крайней мере, ее неплохая интерполяция. Как можно видеть, пик выбросов пришелся на период 2000 лет назад, после чего началось падение, постепенно ускоряющееся с постигающими Рим кризисами. Дно было пробито после окончательного падения Западной Римской империи и приходится на 8 век, здесь надо понимать, что эффект выбросов накопительный, поэтому мы здесь наблюдаем результат событий предыдущих поколений. Нового пика отложения достигают в 11 веке, но, по словам авторам исследования, за счет производства в Китае, на который приходится абсолютное большинство выбросов в этот период. Потом новый минимум в 15 веке и наконец, устойчивый рост вплоть до скачкообразного после промышленной революции. Интересно, что даже в 18 веке, уровень выбросов был меньше, чем в римскую эпоху, однако, авторы упоминают, в том числе и о совершенствовании технологий в 19 веке, которые позволили снизить процент выбросов, поэтому все же, думаю, именно в количественном отношении масштабы были сопоставимые. Как я уже говорил, это все же интерполяция данных, но считаю ее весьма точной, поэтому и опирался на нее. Кстати, интересно, как бы новохроноложцы среагировали на это исследование, вроде же по Фоменко дальше X века не было ничего, а тут кто-то так конкретно испортил воздух 2000 лет назад. Интересно, кто это так усиленно гадил в Гренландские льды тогда?

Римляне украли у нас детство!

Массовое промышленное производство в Римской империи

Чьи же запросы обслуживало такое колоссальное производство? Армии – 80-85 % бюджета Римской Империи уходило на военные нужды. Римская армия эпохи принципата была регулярной и профессиональной, и все солдаты в ней должны были обладать защитным вооружением, а это по разным оценка с учетом флота 300-350 тысяч человек. Авторы фундаментальной работы «Roman imperial armour: the production of early imperial military armour» выдвинули гипотезу, что древние римляне уже были знакомы с листовым прокатом.

Вообще гипотезы бывают разные, есть например, распространенная точка зрения и в пику ей приводится альтернативная. А есть гипотезы, которые высказываются даже не в пику господствующей точке зрения, а просто, чтобы как-то объяснять вновь полученные результаты. Идея о том, что римляне и использовали листовой прокат – это не просто некая реплика, что у них настолько развитые технологии были, что и прокат, небось, осилили. Нет, это результат достаточно большого и скрупулезного исследования Дэвида Сима и Хайме Камински и сейчас я расскажу об этом.

Авторы проанализировали 21 найденный пластинчатый элемент римских доспехов на предмет формы изготовления, размерных допусков и следов инструментов при изготовлении. Результаты впечатляющие, все образцы изготовлены с небольшими (по древним, конечно, меркам) отклонениями толщины металла, при этом сами пластины в среднем составляют около 1 мм толщиной. После чего Дэвид решил самостоятельно изготовить пластину с такими же характеристиками, используя доступные римлянам технологии:

Обрабатывалась примерно такая заготовка

1. Просто кузнец с молотком

2. Кузнец с подмастерьем

3. Молот, на который воздействуют сразу несколько человек

4. Тяжелый падающий молот

5. Отбойный молоток по типу тех, что сваи забивают

6. Прокат роликами

Сразу дам итоги — способы 1-3 во-первых не дали нужной толщины металла (удалось добить заготовку только до 4 мм), во-вторых, оставляли отметины, потому что молот не всегда соприкасается с металлом перпендикулярно, даже в третьем случае происходил отскок и повторный удар был чуть под углом. В-третьих, и, это, пожалуй, самое важное, итоговый профиль листа имел вид линзы, что не соответствовало найденным образцам.

Четвертый и пятый способ не оставляли характерных следов, однако, итоговый лист также имел форму линзы. Единственный способ, давший результат сопоставимый с римскими образцами – это как раз прокат роликами. Здесь есть еще интересный момент – отметины от молота можно убрать последующей обработкой, но никуда не денется профиль пластины в форме линзы. И самое главное – это вопрос массовости, авторы книги в других разделах книги производили расчет времени на изготовление каждого типа доспеха. Так вот мало сделать пластины с подходящей размерной точностью, нужно это производить массово, в каких масштабах я уже показал выше – это гигантская индустрия, сами авторы исследования тоже подробно объясняют, почему доспехи нужны ВСЕГДА, а не под конкретную войну. Соответственно, отбросив вывод о прокате, мы не сделаем это в угоду другой версии. Другой нормальной версии тупо нет, по крайней мере, лично мне она неизвестна (я говорю, именно о подробном исследовании, учитывающем время изготовления доспехов, его характеристики и масштабы производства, а не просто реплику «кузнецы ковали»).

Если доказательства настолько убедительные, почему это гипотеза? Нет находок, нет письменных свидетельств – мы пытаемся объяснить уже готовые факты и поэтому авторы естественно осторожно и корректно объясняют, почему они пришли к таким выводам. Но повторюсь, у нас в принципе, крайне мало каких-либо письменных свидетельств о римских технологиях.

Как бы то ни было, мы еще крайне мало знаем о римских технологиях и современные методы исследования дают только общие представление о них. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что множество технологий, которые появлялись в Европе вплоть до промышленной революции были хорошо известны римлянам.

Источник