- Основные методы глубинного закрепления грунтов

- Технологии глубинного закрепления грунтов

- Методы закрепления грунтов

- Методы закрепления грунтов

- Методы глубинного укрепления грунтов

- Химическое закрепление грунтов

- Термическое закрепление грунтов

- Электрический способ закрепления грунтов

- Механический способ укрепления грунтов

Основные методы глубинного закрепления грунтов

Не всегда строение грунта отвечает предъявляемым строительным требованиям по прочности, водонепроницаемости и устойчивости. Для повышения строительных свойств грунта на выбранной площадке используют поверхностные или глубинные методы его закрепления.

Поверхностное укрепление производится путем разрыхления, перемешивания почвы с вяжущими добавками и уплотнения полученной смеси. Работы производятся на глубину до 1 м. Глубинное укрепление выполняют путем термической обработки грунта, инъецированием вязущих или иных закрепляющих составов, забиванием механических инъекторов.

Технологии глубинного закрепления грунтов

Для увеличения прочностных и несущих показателей строительной площадки используют следующие методики глубинного закрепления:

I. Химические инъекции

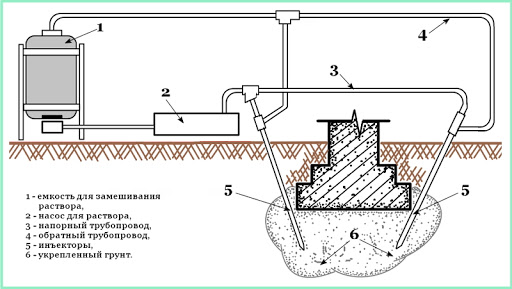

Химическое закрепление производится методом нагнетания химических растворов по ранее установленным сваям. Для этих целей используют цементные составы, которые хорошо заполняют пористые пески, скальные породы с трещинами.

Для закрепления грунтов с трещинами также используют метод заливки горячего и холодного битума. Горячая битумизация подходит для гравийно-гравелистых и скальных пород, а холодная — для уплотнения песчаников и заполнения тонких трещин.

Для укрепления песчаных почв используют методы смолизации и силикации, которые обеспечивают грунту высокую прочность и водонепроницаемость.

II. Термическое укрепление и замораживание

Термический способ подразумевает воздействие высоких температур в пробуренных на нужную глубину скважинах. Технология основана на сжигании жидкого или газообразного топлива, в результате которого происходит обжиг и закрепление грунта вокруг скважины.

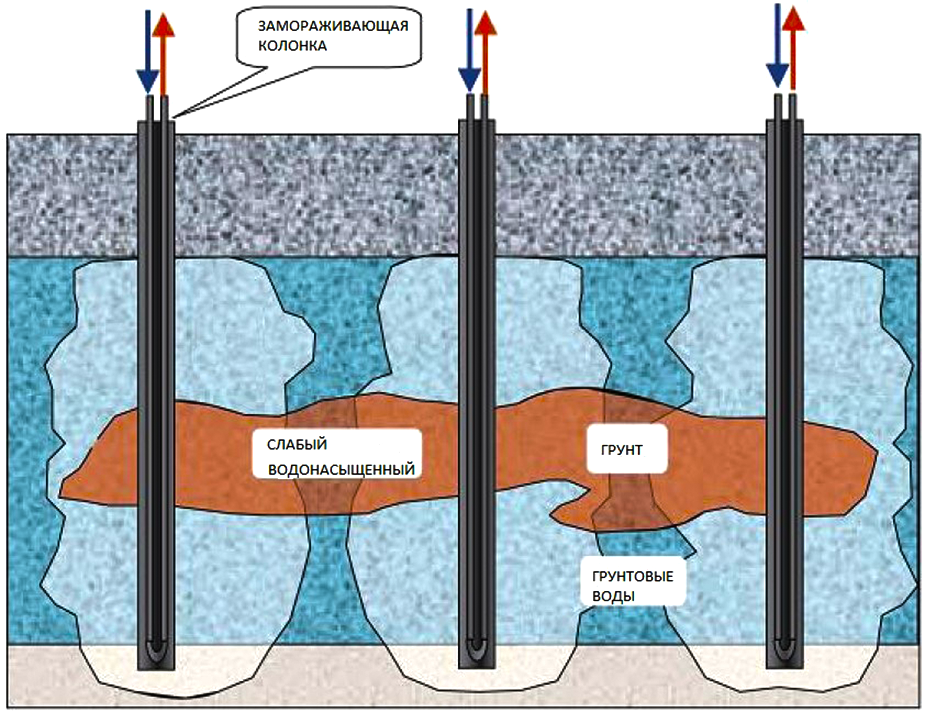

Искусственное замораживание представляет собой технологию временного укрепления грунтов, насыщенных подземными водами, с использованием скважин, сквозь которые пропускают хладоноситель. В качестве хладоносителя используют сжиженные газы или охлажденные растворы хлористого кальция или натрия. В результате воздействия получают льдогрунтовый массив, который обладает достаточной прочностью и полной водонепроницаемостью.

III. Электрический и электрохимический способы

Для упрочнения глинистых грунтов используют электрический метод, который заключается в пропускании через слои глины тока постоянного напряжения. Глинистая почва при этом становится более сухой и плотной, снижается риск вспучивания.

Для ускорения процесса может применяться электрохимический метод. При этой технологии через поданный в трубу химический раствор пропускают электрический ток.

IV. Механическое закрепление

Механические методы укрепления различаются, в зависимости от свойств и качества грунта. Для слабых почв выполняют грунтовые подушки путем замены исходного основания на более прочные породы. Также возможно закрепление с помощью вбивания грунтовых свай, вытрамбовывания или уплотнения виброкатками, виброплитами, трамбующими машинами.

Грунтовая подушка признана одним из наиболее востребованных и целесообразных способов повышения эффективности работы грунтов, расположенных в основании возводимых сооружений.

Набивные сваи — несущие конструкции из бетона, железобетона, песка или щебня, который устраиваются непосредственно в грунте.

При строительстве зданий с большими или неравномерными расчетными нагрузками на основание часто выбирают фундаменты глубокого заложения (ФГЗ).

Свайный фундамент — разновидность основания под здания и сооружения, в котором основную нагрузку воспринимают забивные или набивные сваи. Свайные опоры передают нагрузку грунт, запуская специфические процессы, которые нужно учитывать на стадии проектирования и непосредственно во время устройства фундамента.

При обустройстве фундаментов и оснований зданий строители преследуют две цели — чтобы бетонная конструкция получилась надежной и недорогой.

Слабыми называют сильносжимаемые, насыщенные водой грунты, теряющие прочность в процессе строительства.

Переориентация производства, изменение условий эксплуатации, модернизация зданий часто невозможны без их реконструкции. Важной частью этих работ является оценка состояния фундамента, в результате которой нередко обнаруживаются дефекты.

При закреплении грунтов твёрдые частицы, в них находящиеся, не изменяют своё положение, но физико-механические свойства грунтов при этом меняются. Для закрепления применяются специальные вяжущие материалы, функция которых состоит в формировании более прочных связей между отдельными частицами грунта.

Источник

Методы закрепления грунтов

Закрепление грунтов заключается в усилении связей между их частицами способами цементации, битумизации, силикатизации, смолизации, воздействием электрического тока, обжигом и т. д. на глубину до 15 м.

Для повышения несущей способности грунтов в основании фундаментов, а также для прекращения или уменьшения фильтрации воды под гидротехническими напорными сооружениями применяют цементацию. Сущность этого способа заключается в нагнетании в поры укрепляемого грунта цементного раствора, при отвердевании которого значительно увеличивается прочность и водонепроницаемость основания.

Способ цементации применим для закрепления грунтов, размеры пор которых обеспечивают свободное проникание частиц цемента. Наибольший эффект получается при цементации крупнообломочных грунтов, крупных и средней крупности песков с коэффициентом фильтрации от 80 до 200 м/сут. Цементация трудноосуществима в мелких песках и совсем непригодна для укрепления илистых, супесчаных, суглинистых и глинистых грунтов. Трещиноватые скальные грунты можно цементировать только при ширине трещин в них более 0,1 мм.

Для цементации применяют цементные или цементно-песчаные растворы состава от 1:1 до 1:3. Раствор нагнетают под давлением 0,3—1 МПа растворонасосами или пневмонагнетателями через предварительно заглубленные трубки-инъекторы диаметром 33—60 мм, имеющие в нижней части отверстия диаметром 4—6 мм. Радиус действия инъекторов ориентировочно принимают для трещиноватых скальных грунтов 1,2—1,5 м, для крупнообломочных грунтов 0,75—1 м, для крупных песков 0,5—0,75 м, для песков средней крупности 0,3—0,5 м.

Расход раствора составляет 20—40% объема закрепляемого грунта. Упрочнение грунта наступает после схватывания цемента. Закрепленный песчаный грунт вблизи инъектора на 28-е сут имеет предел прочности на сжатие 2—3 МПа. С изменением радиуса закрепления от 0,4 до 1,2 м предел прочности на сжатие зацементированного песка в крайних слоях меняется от 2 до 0,9 МПа.

Закрепление грунтов битумом называют битумизацией. Ее применяют для укрепления песков и сильно трещиноватых скальных грунтов. Битумизацию производят нагнетанием в грунт расплавленного битума или холодной битумной эмульсии. Первый способ применим для закрепления сильно трещиноватых скальных грунтов, так как грунт с мелкими порами почти непроницаем для вязкого битума. Разогретый до 200—220 °С битум нагнетают в грунт инъектором под давлением 2,5—3 МПа. Холодная битумная эмульсия по сравнению с разогретым битумом обладает большей способностью к прониканию в грунт, что позволяет использовать ее для закрепления песков. Для этого приготовляют битумную эмульсию, состоящую из 60% битума, расщепленного в воде с помощью эмульгатора на мельчайшие взвешенные частицы, и 40% воды. Полученную эмульсию нагнетают в грунт. Заполняя поры, битумная эмульсия связывает и закрепляет грунт.

Так как суспензия из взвешенных в воде частиц цемента не может проникнуть в грунты с мелкими порами, для закрепления таких грунтов применяют силикатизацию. Известны два способа силикатизации грунтов—двух растворный и одно растворный.

Сущность двух растворной силикатизации заключается в образовании связывающего частицы грунта вещества—геля кремниевой кислоты—в результате реакции между растворами силиката натрия (жидкого стекла) и хлористого кальция. Эта реакция подобна процессу образования песчаников в природных условиях, но происходит значительно быстрее. Наиболее интенсивно реакция протекает в течение первых двух часов нагнетания раствора в грунт, а затем замедляется. Через 10 сут прочность закрепленного грунта достигает 70—80% той, которая бывает после завершения процесса—примерно через 90 сут. Двух растворную силикатизацию применяют для укрепления крупных и средней крупности песков с коэффициентом фильтрации от 2 до 80 м/сут. Радиус закрепления таких песков в зависимости от значения коэффициента фильтрации изменяется от 0,3 до 1 м, а предел прочности закрепленных грунтов на сжатие через 28 сут составляет 1,5—5 МПа.

Одно растворную силикатизацию используют для закрепления мелких песков и плывунов с коэффициентом фильтрации 0,3—5 м/сут. Радиус закрепления таких грунтов 0,3—1 м, а предел прочности на сжатие закрепленных грунтов 0,4—0,5 МПа. Для упрочнения грунтов используют один раствор, состоящий из жидкого стекла и фосфорной кислоты.

Способ закрепления грунтов, представляющий собой дальнейшее развитие метода одно растворной силикатизации и основанный на использовании вместо жидкого стекла раствора синтетической смолы, а взамен фосфорной кислоты соляной, называют смолизацией грунтов. В настоящее время разработана технология закрепления карбамидной смолой песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 0,3—5 м/сут при содержании глинистых частиц не более 2%. Для закрепления грунтов используют водный раствор карбамидной смолы, в который непосредственно перед нагнетанием в грунт добавляют раствор соляной кислоты. Смесь подают в укрепляемый грунт, используя оборудование, применяемое для силикатизации. Процесс отверждения грунтов начинается через 1,5—4 ч после введения раствора соляной кислоты, что необходимо учитывать при производстве работ. Радиус закрепления грунта в зависимости от коэффициента фильтрации изменяется от 0,4 до 0,8 м. Предел прочности укрепленного грунта на одноосное сжатие 1—5 МПа. Вследствие высокой стоимости синтетических смол смолизацию грунтов пока применяют крайне редко, однако это обстоятельство следует рассматривать как временное явление.

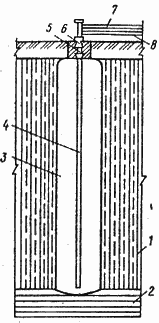

Способ электро закрепления грунтов основан на том, что под воздействием постоянного электрического тока в грунтах происходит движение воды к отрицательному электроду (электроосмос) и одновременно с этим перемещение коллоидальных взвешенных в воде частиц грунта к положительному электроду (электрофорез). Кроме того, наблюдаются явления электролиза и другие сложные химические процессы, приводящие к образованию кристаллизационных связей и продолжающиеся в течение нескольких лет. Так, на одной из строек было установлено, что предел прочности грунта на сжатие спустя год после прекращения процесса электро закрепления увеличился почти в 2 раза

Для обезвоживания грунта в него погружают электроды на расстоянии 0,6—1,5 м один от другого. В качестве положительных электродов используют стальные стержни любого профиля, а в качестве отрицательных – трубы с отверстиями, расположенными в зоне удаления воды.

Наблюдениями установлено, что под воздействием электрического тока коэффициент фильтрации песков увеличивается в процессе осушения в 10—20 раз, а глинистых и илистых грунтов—до 100 ра. Это обстоятельство в значительной степени способствует успеху способа электрохимического закрепления грунтов, сущность которого заключается в том, что на место удаляемой через отрицательный электрод воды в освобождающиеся поры грунта подается из трубчатого положительного электрода цементирующий раствор жидкого стекла, хлористого кальция или другого вещества.

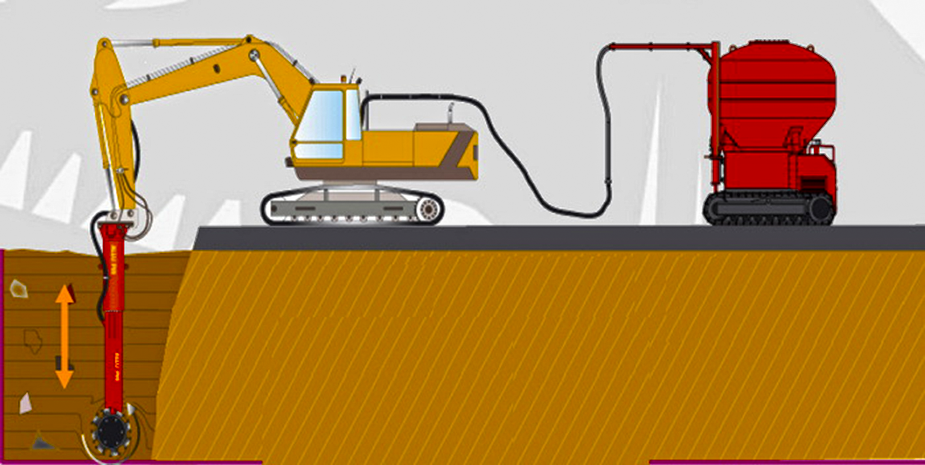

Сущность термического способа закрепления грунтов заключается в том, что при обжиге мало влажных просадочных лессовых и пористых суглинистых грунтов в них происходят необратимые процессы превращения водорастворимых связей между частицами грунта в водостойкие, в результате чего существенно повышается несущая способность грунтов и устраняется их просадочность. Обжиг грунтов осуществляется нагнетанием в скважины горячего воздуха температурой 600—800 °С или же сжиганием топлива (солярового масла, нефти, газа и т. п.) непосредственно в скважине с созданием температуры 800—1000 °С (рис. 5.2). Последний способ более экономичен и требует меньше оборудования. В результате обжига предел прочности грунта на сжатие повышается до 1,0—1,2 МПа. Обожженный грунт становится не размокаемым и морозоустойчивым, полностью утрачивая просадочные свойства.

Источник

Методы закрепления грунтов

Закрепление грунтов — это искусственное изменение строительных свойств грунтов различными физико-химическими способами. Такое преобразование обеспечивает увеличение их прочности, устойчивости, уменьшение сжимаемости и водонепроницаемости. Существует два основных способа закрепления грунтов: поверхностное и глубинное.

Поверхностное закрепление выполняют на глубину до 1 м. При этом способе грунт предварительно разрыхляется, перемешивается с закрепляющими материалами (вяжущие, цемент, известь и др.) и затем уплотняется. Глубинное закрепление предусматривает обработку грунтов без нарушения их естественного сложения путем инъекции закрепляющих материалов, термообработки и замораживания, с использованием предварительно пробуренных скважин, шпуров или забиваемых инъекторов. Инъекцию производят с использованием вяжущих, силикатных материалов и смол.

Методы глубинного укрепления грунтов

Для повышения несущей способности грунтовых оснований применяют следующие способы искусственного закрепления грунтов:

• Химический (цементация, битумизация и смолизация)

• Термический

• Искусственное замораживание

• Электрический

• Электрохимический

• Механический

Химическое закрепление грунтов

Химическое закрепление грунтов инъекцией в строительстве в настоящее время осуществляется способами силикатизации, смолизации и цементации. Наиболее распространенная и популярная из технологий по закреплению грунтов — это цементация. Цементация — это процесс нагнетания в грунт жидкого цементного раствора или цементного молока по ранее забитым полым сваям. Цементация применяется для закрепления крупно- и среднезернистых песков, трещиноватых скальных пород путем нагнетания в грунт цементного раствора через инъекторы. В зависимости от размера трещины и пористости песка применяют суспензию с отношением цемента к воде от 1:1 до 1:10, а также цементные растворы с добавками глины, песка и других инертных материалов.

Радиус закрепления грунтов составляет в скальных грунтах — 1,2-1,5 м, в крупных песках — 0,5-0,75 м, в песках средней крупности — 0,3-0,5 м. Цементацию производят нисходящими зонами; нагнетание прекращают при достижении заданного поглощения или когда снижение расхода раствора достигнет 0,5 л/мин в течение 20 мин при заданном давлении.

При горячей битумизации в трещины породы или в гравийно-гравелистый грунт нагнетают через скважины горячий битум, который, застывая, придает грунтам водонепроницаемость. При холодной битумизации, в отличие от горячей, нагнетают 35—45-процентную тонкодисперсную битумную эмульсию. Способ используется для очень тонких трещин в скальных грунтах, а также для уплотнения песчаных грунтов.

Смолизацию применяют для закрепления мелких песков и выполняют путем нагнетания через инъекторы в грунт смеси растворов карбамидной смолы и соляной кислоты.

Силикацией закрепляют песчаные и лессовые грунты, нагнетая в них химические растворы. Через систему перфорированных трубок-инъекторов в грунт последовательно нагнетаются растворы силиката натрия и хлористого кальция. Получающийся в результате реакции гель кремниевой кислоты придает грунту значительную прочность и водонепроницаемость.

Термическое закрепление грунтов

Термическое закрепление является результатом сжигания топлива (газообразного, жидкого, сжиженных газов) непосредственно в скважинах, пробуренных на всю глубину закрепляемого грунта. Закрепление грунта в скважине происходит под действием пламени, а в теле массива — от раскаленных газов, проникающих сквозь поры грунта. В результате вокруг скважины образуется столб обожженного грунта, диаметр которого зависит от продолжительности обжига и количества топлива. Этим способом можно закрепить грунты и устранить их просадочность на глубину до 15 м, доведя прочность в среднем до 1 МПа.

Искусственное замораживание грунтов является универсальным и надежным методом временного закрепления слабых водонасыщенных грунтов. Сущность данного метода заключается в том, что через систему замораживающих скважин, расположенных по периметру и в теле будущей выработки, пропускается хладоноситель с низкой температурой, который, отнимая от окружающего грунта тепло, превращает его в ледогрунтовый массив, обладающий полной водонепроницаемостью и высокой прочностью.

В зависимости от вида хладоносителя различаются два способа замораживания: рассольный и сжиженным газом. В первом случае рассол-хладоноситель представляет собой высококонцентрированный раствор хлористого кальция или натрия, предварительно охлажденный в испарителе холодильной машины до температуры минус 25° С. В качестве хладагента в холодильных машинах используются аммиак, фреон или жидкий азот. Во втором случае в качестве хладоносителя сжиженных газов используется главным образом жидкий азот, имеющий температуру испарения минус 196° С.

Электрический способ закрепления грунтов

Электрическим способом закрепляют влажные глинистые грунты. Способ заключается в использовании эффекта электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток с напряженностью поля 0,5-1 В/см и плотностью 1-5 А/кв.м. При этом глина осушается, уплотняется и теряет способностью к пучению.

Электрохимический способ отличается от предыдущего тем, что одновременно с электрическим током через трубу, являющуюся катодом, в грунт вводят растворы химических добавок (хлористый кальций и др.). Благодаря этому интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.

Механический способ укрепления грунтов

Механический способ укрепления грунтов имеет следующие разновидности: устройство грунтовых подушек и грунтовых свай, вытрамбовывание котлованов и др.

Устройство грунтовых подушек заключается в замене слабого грунта основания другим, более прочным, для чего слабый грунт удаляют, а на его место насыпают прочный грунт и послойно утрамбовывают. При устройстве грунтовых свай в слабый грунт забивают сваю-лидер. В полученную после извлечения этой сваи скважину засыпают грунт и послойно уплотняют. Вытрамбовывание котлованов осуществляется с помощью тяжелых трамбовок, подвешенных на стреле башенного крана. Этот способ менее сложен, чем способ грунтовых подушек, поскольку не требует замены грунта основания. Также уплотнение котлованов значительных размеров может осуществляться гладкими или кулачковыми катками, трамбующими машинами, виброкатками и виброплитами.

Источник