Определение расстояний до цели

Определение расстояний до целей днем может производиться различными способами: глазомером, по угловым величинам целей или местных предметов, по дальномерной шкале оптического прицела, непосредственным промером местности и по звуку.

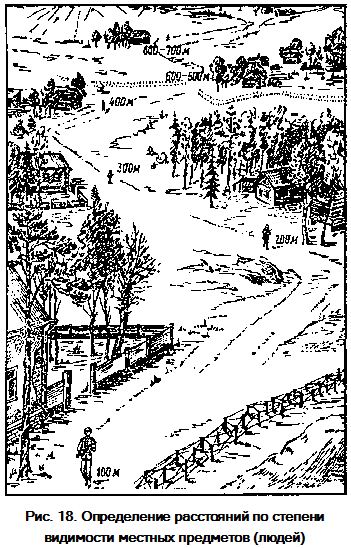

Глазомерный способ определения расстояния без применения каких-либо приборов является одним из основных способов определения расстояний до цели. В практике применяются два способа глазомерного определения расстояния до целей: по отрезкам местности, по степени видимости и кажущейся величине цели (рис. 18).

Чтобы развить свой глазомер, необходимо упражняться в оценке «на глаз» с обязательной перепроверкой шагами или по карте. Прежде всего необходимо какое-либо привычное расстояние, которое укрепилось в зрительной практике, например отрезок 100, 200 или 300 м, мысленно откладывать от себя до цели или местного предмета. При этом следует учитывать, что с увеличением расстояния кажущаяся величина отрезка в перспективе постепенно сокращается.

При определении расстояния по степени видимости и кажущейся величине цели необходимо видимую величину цели сравнить с запечатлевшимися в вашей памяти видимыми размерами данной цели на определенных удалениях. В процессе тренировки необходимо помнить: s более крупные предметы кажутся ближе мелких, находящихся на том же расстоянии; ^ более близко расположенными кажутся предметы, видимые резче и отчетливее. Предметы яркой окраски (белой, желтой, красной) кажутся ближе, чем предметы темных цветов (синего, черного, коричневого). Ярко освещенные предметы кажутся ближе, чем сла-боосвещенные, находящиеся на таком же удалении. Чем резче разница в окраске предметов и фона местности, на котором они видны, тем более уменьшенными кажутся расстояния до этих предметов (зимой снежное поле как бы приближает все находящиеся на нем более темные предметы). Во время тумана, дождя в сумерки и пасмурные дни при насыщенном воздухе наблюдаемые предметы кажутся дальше, чем в ясные дни; чем меньше промежуточных предметов находится между глазом и наблюдаемым предметом, тем этот предмет кажется ближе. Предметы на ровной местности кажутся ближе, особенно сокращенными кажутся расстояния, определяемые через водное препятствие (пространство), так противоположный берег кажется всегда ближе, чем это есть на самом деле. Складки местности (лощины, овраги), пересекающие измеряемую линию, тоже как бы сокращают расстояния. При наблюдении лежа предметы кажутся ближе, чем при измерении стоя; при наблюдении снизу вверх (от подошвы горы к вершине) предметы кажутся ближе, а при наблюдении сверху вниз — дальше.

Глазомерный способ определения расстояний может контролироваться следующими приемами:

- использование нескольких наблюдателей независимо друг от друга для определения одного и того же расстояния, среднее из всех и будет наиболее точным результатом;

- сравнение измеряемого расстояния с другим, обозначенным на местности отрезком, величина которого известна (расстояние между телеграфными столбами).

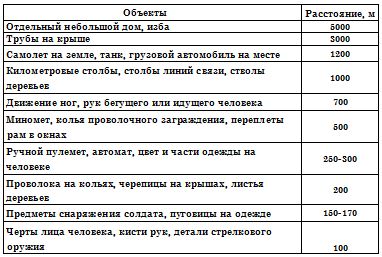

Для оценки расстояний можно воспользоваться примерными данными, приведенными в табл. 4.

Таблица 4. Расстояния видимости предметов и целей невооруженным глазом

Точность глазомера зависит от натренированности снайпера, от расстояния до цели и от условий наблюдения. При определении расстояния до 1000 м у опытных снайперов ошибки могут составлять до 10-15%, при значительно больших до 50%.

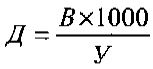

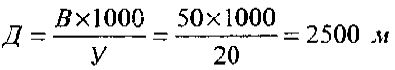

Для определения расстояния по угловой величине необходимо знать ширину или высоту цели (предмета), до которого измеряется расстояние, и иметь приборы наблюдения. Если известны размеры местного предмета, расстояние до него можно определить с помощью тысячных (тысячная — угловая величина, равная 1/1000 радиана или центральному углу, опирающемуся на дугу, равную 1/6000 части окружности). Для этого нужно измерить угол, под которым виден предмет (в тысячных). Затем известную заранее величину предмета в метрах умножить на тысячу (постоянное число) и результат разделить на число измеренных тысячных.Эти действия выражаются формулой:

где Д — определяемое расстояние до цели в метрах;

В — известная высота (длина, ширина) цели в метрах;

У — измеренная угловая величина в тысячных, под каким видна цель (предмет).

Угловую величину предмета в тысячных можно определить с помощью полевого бинокля или другого прибора наблюдения. В поле зрения бинокля имеется угломерная сетка (рис. 19), которая в свою очередь имеет взаимно перпендикулярные угломерные шкалы. Величина одного большого деления шкалы соответствует 10 тысячным (0-10), малого — 5 тысячным (0-05).

Пользуются угломерными шкалами бинокля так. Например, необходимо определить расстояние до ПТУР противника, расположенного на рубеже телеграфных столбов.

Расстояние между столбами равно 50 м. Оно закрывается большими делениями горизонтальной угломерной шкалы (20 тысячных или 0-20). Расстояние до ПТУР:

где В — расстояние между столбами» У — угол в тысячных под каким видна цель. При отсутствии приборов наблюдения угловые величины можно измерить с помощью подручных предметов (карандаша, спичечного коробка, линейки, а также пальцев руки и ладонью). Для этого нужно запомнить их значение в тысячных. Угловые величины этих предметов при удалении от глаза наблюдателя на свободно вытянутую вперед руку (50 см) равны:

- карандаша 0-10

- спички (по толщине) 0-3,5

- большого пальца 0-40

- указательного пальца 0-30

- среднего и безымянного пальца 0-35

- мизинца 0-25

- по длине 0-90

- по ширине 0-60

- по высоте 0-30

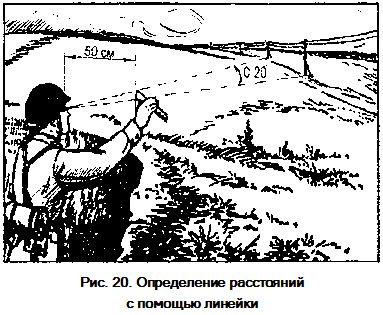

Для измерения расстояния при помощи линейки (рис. 20) необходимо держать ее перед собой на расстоянии 50 см от глаза, тогда одно деление (1 мм) будет соответствовать 0-02.

В дальнейшем расчет производится по формуле тысячной.

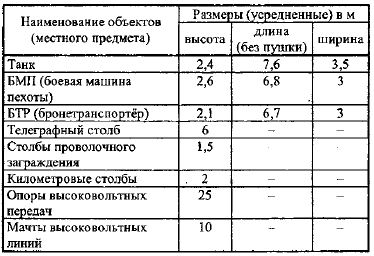

Определение расстояний по угловым размерам предметов дает точные результаты лишь при условии, если известны линейные размеры цели (табл. 5), а угловые измерения производятся тщательно.

Таблица 5 Линейные размеры типовых объектов и местных предметов

Для определения расстояний промером местности шагами нужно знать среднюю величину одной пары своих шагов в метрах. При определении расстояний счет производить парами шагов. Этот способ может быть применен лишь вне соприкосновения с противником и для проверки глазомерного способа. Этим способом можно измерить ширину реки. Для этого необходимо встать на своем берегу напротив какого-нибудь местного предмета (дерева), находящегося на противоположном берегу у воды. От места своего стояния отмерить вдоль берега какое-либо расстояние, например 50 шагов, и заметить эту точку (установить колышек); затем еще отмерить вдоль берега расстояние, равное половине отмеренного, т. е. в данном случае равное 25 шагов. От этого места отходить от берега под прямым углом до тех пор, пока замеченная ранее точка (колышек) не окажется в створе с предметом (деревом), находящимся на противоположном берегу. Пройденное от берега расстояние, увеличенное вдвое, будет равно ширине реки.

Определение расстояния по звуку и вспышке выстрела. Этот способ позволяет быстро определить расстояние до стреляющих орудий, пулеметов, минометов и других целей, обнаруживающих «себя в момент выстрела вспышкой и образованием дымовых колец. Для определения приближенного расстояния можно считать, что скорость распространения звука в воздухе примерно равна 330 м/сек, т.е. 1 км за 3 сек. Свет же распространяется почти мгновенно. Таким образом, отсчитав по секундной стрелке время от момента вспышки до момента слухового восприятия звука выстрела, расстояние (Д) в километpax до цели мы сможем подсчитать по формуле: Д = t/3, где Д — расстояние до цели в км; t — время (в сек), определенное с помощью секундомера; 3 — время (в сек), за которое звук распространится в воздухе на 1 км.

Если, например, звук был услышан, через 9 секунд после вспышки, то Д = 9/3 = 3 (км). При отсутствии часов время можно отсчитать путем счета про себя двухзначных цифр. Например: двадцать один, двадцать два и т. д., что примерно равно одной секунде счета одного числа.

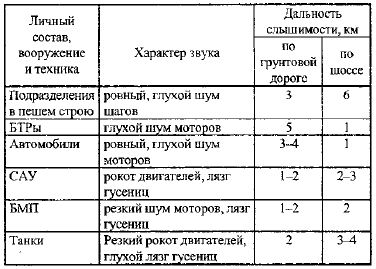

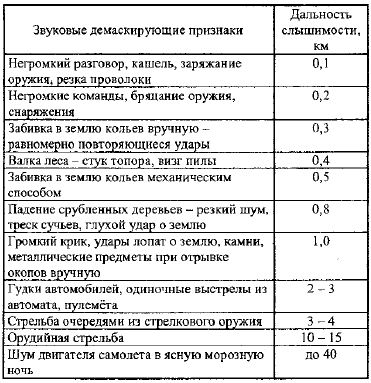

Определение расстояний на слух проводится в условиях ограниченной видимости. Для этого надо уметь различать по характеру звуков их источники и знать, с каких примерно расстояний можно услышать эти звуки. При нормальном слухе и благоприятных акустических условиях дальность слышимости может быть такая, как приведена в таблицах 6 а и 6 б.

Таблица 6а. Дальность слышимости шума передвижения войск и техники

Таблица 6б. Звуковые демаскирующие признаки

Точность определения расстояния на слух зависит от натренированности и остроты слуха снайпера, его умения учитывать природные факторы, влияющие на распространение и силу звука. К таким факторам можно отнести направление и силу ветра, температуру и влажность воздуха, характер расположения складок рельефа, наличие экранирующих поверхностей, отражающих звук, вызывающих эхо и слуховые обманы, наличие растительного покрова и его расположение.

В пасмурную погоду иди при глубокой облачности (особенно после дождя) слышимость повышается, в ясный солнечный день — ухудшается. Ночью и ранним утром слышимость лучше, чем днем, а зимой лучше, чем летом. В горной местности звуки слышны на значительно большем расстоянии, чем на равнине, так как звуковые волны, отражаясь от поверхности гор, распространяются дальше. Растительность и местные предметы на пути движения могут замедлить их распространение и изменить направление.

При расположении вблизи водоемов, в лесу, в горах или глубоких складках местности происходит сильное искажение звука как по силе, так и по направлению. Слышимость усиливается, когда ветер дует со стороны источника звука, ночью и в ранние утренние часы, в пасмурную погоду и особенно после дождя.

При усилении слышимости, вызываемой этими причинами, источники звука кажутся ближе, чем в действительности. Звук поглощается, т. е. становится слабее, в жаркую солнечную погоду, во время снегопада, дождя, в лесу, кустарнике, на местности с песчаным грунтом. При ослаблении слышимости расстояния до источников звука кажутся увеличенными.

Производство и продажа профессионального оборудования для ресторанного бизнеса.

Источник

Глазомерное определение расстояний до цели во время стрельбы

Дальность современного оружия для охоты составляет 50 метров, хотя они и обладают достаточной точностью поражения дичи. Однако ближе 20 метров не рекомендуется производить выстрел даже из стволов с цилиндрической сверловкой. Это объясняется кучностью полета дроби именно на расстоянии 20 метров, что затрудняет попадание по движущейся цели. А вот на расстоянии более 50 метров разлет дроби слишком большой, что также делает поражение дичи маловероятным. Для выстрела дробью из оружия 16 калибра рассчитано оптимальное расстояние выстрела: 23-30 м (сверловка стволов цилиндрическая), 30-35 м (стволы с дульным сужением). Это оптимальные средние показатели, которые варьируются в зависимости от номера дроби и величины дичи.

Из вышенаписанного

следует, что охотник должен уметь определять расстояние до дичи для совершения

удачного выстрела и ловить момент. До и после этой оптимальной величины

расстояния точность попадания значительно уменьшается. Особенно важную роль

охотничий глазомер играет в том случае, если стрелок использует дробовик для

стрельбы по движущейся мишени, особенностью которой является внезапность в

появлении и исчезновении.

Научиться с небольшой

погрешностью определять расстояние до цели, которая находится в воздухе и

двигается очень быстро, можно следующими

способами:

- по состоянию глазной

конвергенции; - по кажущейся величине

цели (относительно); - по степени рассмотрения у

дичи мелких деталей (уши, перья, глаза).

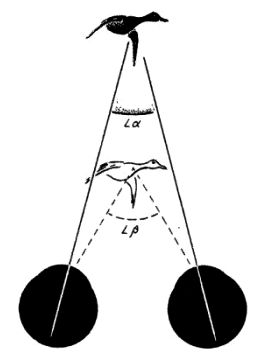

Конвергенцией называется

процесс сведения зрительных линий на рассматриваемом объекте, после чего

изображение попадает на центральные ямки сетчатки. Степень конвергенции

измеряется углом между зрительными линиями (α и β углы на рис. 1), а также

зависит от расстояния между рассматриваемым предметом и глазом. Чем ближе

объект, тем конвергенция сильнее, при этом каждое расстояние имеет свои

соответствие положению глаза, а значит и свой угол конвергенции.

Проведенные опыты со

стереоскопическими дальномерами определили, что человек может заметить

перемещение картинки обоими глазами тогда, когда оно равняется примерно 10-12

угловым минутам. Таки образом, можно предположить, что только после того же

изменения расположения глаза, перемещение картинки станет ему заметно. Если

именно эту величину взять за константу пределов точности, то конвергенция

играет главную роль для расстояния в 100-150 м. Но есть нюанс – чем больше

расстояние, тем точность конвергенции снижается.

Второй путь – определение

расстояния по изображению, которое образуется на сетчатке левого и правого

глаз. Чем больше расстояние до объекта, тем меньше он кажется. Эта зависимость

прямо пропорциональна. В этом можно убедиться, если посмотреть вдаль на

удаляющиеся столбы электропередач. Если посмотреть на рис. 2, можно моментально

определить, что козел второй расположен вдвое дальше первого, а третий — вдвое

дальше, чем второй.

Но есть еще память и

данные, о которых помнит наблюдатель.

Последний помнит о реальных размерах объекта на расстоянии 10-20 м и таким

образом может предполагать расстояние до него, насколько бы удален тот не был. С

точки зрения теории, этот способ является более точным, чем вышеописанный.

Особенностью этого способа является то, что он позволяет судить, как о

незначительных расстояниях, так и большой их протяженности. И все же людская

способность вычисления расстояния по приблизительным размерам объекта (по

величине их картинки) является скорее второй, запасной и менее развитой. Пробудить эту способность может только

трагическая случайность, а именно потеря одного из глаз. Силу подобной замены

можно измерить, только наблюдая за подобными людьми, которые становятся

хорошими водителями, стрелками и фехтовальщиками.

Определение расстояния по

приблизительным размерам предмета зачастую плохо развито, то переход от

двуглазого зрения к одноглазому, вызывает в человеке дезинформированность. Например, наведя ружье на цель и прикрыв один

глаз, охотник теряет ощущение дальности до объекта. Помимо этого существует еще

один неприятный момент, который связан с переходом к одноглазому зрению.

Называется он микропсия. Это когда предметы кажутся меньше, чем при двуглазом

зрении. Поэтому у тех, кто прикрывает один глаз, часто опускается ружье, т.к.

возникает ощущения, что птица уже преодолела оптимальное расстояние выстрела. И

в тот момент, когда ружье уже опущено и происходит оценка дальности двумя

глазами, приходит понимание, что птицу еще можно подстрелить.

Огромную помощь в

определении верного расстояния до объекта по приблизительным параметрам играют

приспособлении для прицела: планка, мушка, сетка и оптический прицел. Все эти

инструменты находится на одном и том же расстоянии от зрительного органа

стрелка, если оно в боевой готовности. Т.е. их изображение всегда одинаково и для охотника они постоянной

величины, а значит, величину объекта можно сравнивать с константой прицельных

инструментов. Единственное, что нужно просчитать – это проекцию объекта

(птицы), отнесённую к плоскости прицела и мушки.

Например, определим

проекцию кряквы, которая летит на расстоянии в 30 м. Отнесем эту проекцию в

плоскость мушки: длину кряквы примем равной 54 см, затем предположим, что

расстояние от мушки до зрительного органа равно 90 см. После этого рисуем

треугольник АОБ и ему подобный аОб и вычисляем требуемую проекцию мишени:

Третий способ вычисления

расстояния состоит в степени видимости деталей дичи, как то глаза или хвост.

Дело в том, что различить эти мелкие детали можно лишь при сформировавшемся

определенном их размере, которое зависит от дальности объекта. Здесь тоже есть

нюанс – погодные условия и степень видимости. Ведь никто не станет отрицать,

что в яркий солнечный день видимость лучше, чем в туманную погоду или в

сумерках. Возможность рассмотрения тех или иных деталей еще очень зависит от

освещенности и угла падения света. Именно эти факторы становятся главными в

заблуждениях и дезинформации о реальном положении дел.

Если животное находится

на земле в неподвижном состоянии, то расстояние, которое разделяет его и

стрелка, можно определить по предметам, расположенным на местности, их

заполнению разделяющего пространства. Зачастую это осуществляется на

подсознательном уровне, но если это

делать по определенному алгоритму, то результат окажется гораздо выше.

Предварительно отменяется 10 или 20 метров и запоминается местность –

расположение кочек, камней, кустов, тропинки и т.д. При появлении необходимости

в производстве расчета расстояния, нужно просто мысленно представить отрезок

такой длины и отложить его столько раз до животного, сколько это потребуется.

Однако тут придется учитывать укорочения в перспективе.

Если оценка расстояния

производится на ровной местности, допустим равнине, то нужно учитывать, что

наклон головы и положение линий зрения по отношению к горизонту играют большую

роль. Чем дальше расстояние до предмета,

тем выше следует поднять взгляд, и также в обратном порядке.

Источник