Гидромониторный способ разработки

Гидромонитор служит для создания плотной струи воды, выбрасываемой с большой скоростью, для управления этой струей при размыве пород.

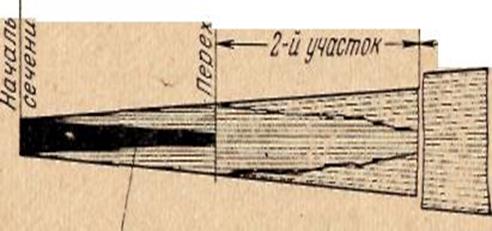

По длине напорной струи различают три участка (рис. 192). Первый — начинается у насадки, здесь струя плотная, форма ее близка к цилиндрической, поперечное сечение струи по всей длине

Рис. 192. Участки гидромониторной струи.

участка примерно одинаковое. На втором участке струя у поверхности насыщается воздухом, и поперечное сечение ее по длине постепенно увеличивается. На третьем участке струя состоит из отдельных струек и капель, сильно расширяется по всей длине участка.

Для разработки пород наиболее эффективен первый участок. Однако по правилам техники безопасности чаще всего используют второй участок, что позволяет устанавливать гидромонитор в некотором удалении от забоя.

Принцип работы гидромонитора заключается в следующем

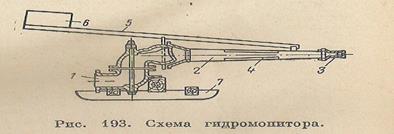

Нижнее колено 1 гидромонитора подсоединяется к трубопроводу, из которого вода под давлением попадает в ствол 2 и выбрасывается через насадку 3, предназначенную для увеличения работоспособности струи. С целью предотвращения завихрения в гидромониторных струях внутри ствола продольно его оси имеются успокоители 4 в виде направляющих лопаток. С этой же целью диаметр ствола суживается к выходному отверстию.

Гидромонитор управляется деревянным рычагом (водилом) 5 с укрепленным на нем противовесом 6, для удобства передвижки гидромониторы монтируются на салазках 7. На открытых работах широко применяют два типа гидромониторов — ГМ-2 и ГМН.

Гидромонитор типа ГМН по сравнению с ГМ-2 имеет значительно меньший вес, дает меньшие потери напора и более легко управляем.

Более совершенными и удобными являются гидромониторы, повороты ствола у которых производятся при помощи гидравлических цилиндров. Гидравлическое устройство в сравнении с ручным приводом делает управление гидромонитором безопасным и более легким, увеличивает его производительность (за счет более близкого расположения гидромонитора к забою), сокращает численность обслуживающего персонала.

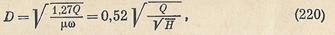

Гидравлический расчет гидромонитора состоит из определения скорости вылета струи из насадки, расхода воды и потерь напора в гидромониторе.

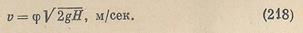

Скорость вылета струи из насадки гидромонитора вычисляют по формуле

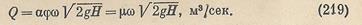

Расход воды через насадку

v — скорость вылета струи, м/сек;

a — коэффициент скорости (0,92—0,96);

g — ускорение силы тяжести, м/сек 2 ;

Н — рабочий напор струи воды перед насадкой, м;

Q — расход воды через насадку, м’/сек;

а — коэффициент сжатия;

ω — площадь выходного отверстия насадки, м 2 ;

μ — коэффициент расхода (ц. = аф = 0,92 — 0,96).

Общее выражение для суммарных потерь напора

h= kQ 2 , м вод. ст., (221)

где Q – расход воды через гидромонитор, м 3 /сек;

k – коэффициент, зависящий от положения ствола гидромонитора по отношению к горизонту.

В зависимости от характера грунта его можно размывать либо с подрезкой забоя и последующим смывом обрушенного грунта, либо только’смывом грунта непосредственно с откоса.

В некоторых случаях при разработке песчаных грунтов применяют размыв с забросом струи на верхнюю площадку уступа, в результате чего массив, насыщаясь водой, сползает под откос, а затем смывается.

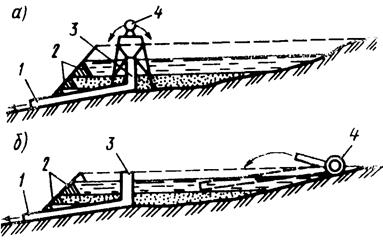

Размыв уступа в зависимости от направления струи гидромонитора по отношению к направлению стока пульпы может производиться встречным, попутным и комбинированным забоями (рис. 194, а, б, в).

|

| Рис. 194. Схемы размыва уступа: 1 — водовод; 2 — гидромонитор; 3 — направление потока пульпы; 4 — землесос. |

При работе встречным забоем гидромонитор устанавливают на нижней площадке уступа, и пульпа стекает в направлении, обратном по отношению к полету струи. При размыве встречным забоем струя воды имеет наибольшую разрушительную силу; количество воды, затрачиваемое на 1 м 8 грунта, наименьшее. Однако в этом случае гидромонитор устанавливают на значительном расстоянии от забоя, что снижает ударную силу струи. Кроме того, при этом ухудшаются условия труда в связи со значительным увлажнением рабочей площадки. • Размыв попутным забоем (когда грунт размывается с верхней площадки уступа в направлении стока пульпы), по сравнению со встречным, малопроизводителен, поэтому его применяют чаще на таких вспомогательных работах, как обрушение высоких забоев, смыв нависающих над забоем грунтовых козырьков и т. д. Размыв попутным забоем имеет следующие достоинства: размытый грунт транспортируется по направлению полета струи, гидромонитор и водоводы находятся на сухом месте. .Недостатки: большой и часто непроизводительный расход воды,на каждом отрабатываемом участке необходима предварительная разработка канавы, что резко снижает эффективность размыва.

Иногда (при наличии гравия, гальки) применяют комбинацию способов размыва попутным и встречным\забоями.

При гидромониторной разработке высота уступа обычно составляет 10—18 м, а ширина заходки 15—25 м.

Эффективность работы гидромониторов в значительной степени зависит от расстояния их установки от забоя. Минимальное расстояние гидромонитора от забоя

где к — поправочный коэффициент, зависящий от угла откоса уступа (0,8-1,3);

Н — высота уступа, м

Минимальное расстояние зависит от шага передвижки, равного длине секций водовода (обычно 6—12 м).

Специфической особенностью гидромониторной разработки является оставление в нижней части уступа недомыв а, с помощью которого создают уклон для самотечного стока пульпы.

Объем недомыва, остающийся после гидромониторной выемки, составляет 5—15% общего объема вскрыши. Уборка недомыва осуществляется обычно с помощью экскаваторов или бульдозеров; которые концентрируют породу в отвал с последующим размывом гидромонитором.

Дата добавления: 2015-07-14 ; просмотров: 3415 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Гидромониторная разработка

ГИДРОМОНИТОРНАЯ РАЗРАБОТКА (а. hydraulic mining; н. Wasserstrahlgewinnung; ф. abattage a l’aide du monitor hydraulique; и. arranque соn monitor hidrauliсо) — ведение горных работ посредством разрушения породного массива струёй воды гидромонитора; основной способ гидромеханизации. Гидромониторная разработка проводится с гидравлическим врубообразованием (подрезкой) или без него.

Гидромониторная разработка гидромониторно-землесосными установками осуществляется заходками. Высота уступа при гидромониторной разработке выбирается с учётом достижения максимальой производительности гидромонитора по породе и изменяется для средних условий от 15 до 20 м (в зависимости от производительности гидромонитора по воде и давления струи), в отдельных случаях от 20 до 35 м (карьеры КМА). Максимальное допустимое расстояние от гидромонитора до забоя и ширина гидромониторного забоя принимаются с учётом использования для размыва эффективной части струи. Например, при разработке глинистых пород струёй с напором у насадки 78-118 кПа ширина гидромониторного забоя 20-25 м. Вода к гидромониторам подаётся из водоёма насосами. Размытая порода с водой от забоя по площадке уступа или канаве поступает в зумпф, откуда грунтовым насосом перекачивается по трубопроводу к месту укладки. При благоприятном рельефе может быть применено самотёчное гидротранспортирование размытой породы. Для подтекания гидросмеси от забоя к зумпфу в процессе гидромониторной разработки на рабочей площадке уступа оставляется наклонный слой несмытой породы (недомыв). При ведении работ по кровле полезных ископаемых недомыв убирается бульдозером или экскаватором в навал. Уборка недомыва струёй воды требует большого удельного расхода воды, что резко снижает эффективность гидромониторной разработки.

Реклама

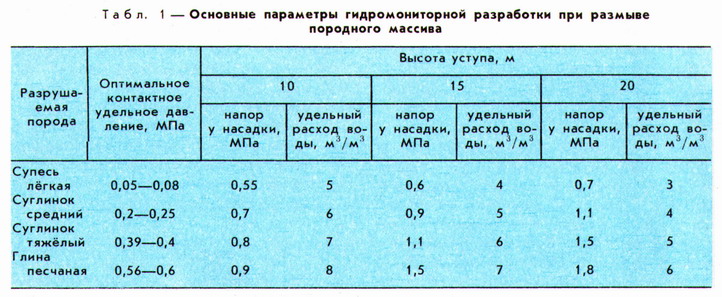

Интенсивность размыва (характеризуется объёмом породы, разрабатываемой с помощью 1 м 3 воды) возрастает при уменьшении связности породы, увеличении высоты уступа (до определённого предела), расхода воды через гидромонитор, при повышении компактности струи, уменьшении расстояния от гидромонитора до забоя (до допустимого значения). Необходимая величина контактного давления и высота уступа определяют параметры (напор и удельный расход воды) гидромониторной разработки (табл. 1).

Для интенсификации размыва плотных пород выполняют специальные мероприятия: предварительное рыхление породы экскаваторами, бульдозерами, с помощью буровзрывных работ, водонасыщением и др. Порода экскаватором или бульдозером подаётся в навалы, которые смываются струёй гидромонитора в зумпф. После буровзрывных работ порода, разрыхлённая в массиве и частично обрушенная, размывается струёй воды.

В условиях, пригодных для применения гидромеханизации, производительность труда при гидромониторной разработке в 2-2,5 раза выше, а себестоимость в 1,5-2 раза ниже, чем при экскаваторной разработке с вывозкой пород колёсным транспортом. Наибольший объём применения гидромониторной разработки — при разработке угольных месторождений (табл. 2).

Для гидромониторной разработки угля (обычно с крепостью f до 1,3) в условиях гидрошахт используются струи воды, формируемые в гидромониторных насадках диаметром 16-32 мм под давлением до 12 МПа. Уголь в приповерхностном слое массива разрушается в результате приложения гидродинамической нагрузки к площадке контакта струи с забоем. Производительность гидромонитора (масса угля, отбиваемого в единицу времени) при гидромониторной разработке на очистных работах обычно не менее 20 т/ч, на подготовительных — не менее 10-12 т/ч. Удельный расход воды, согласно условиям гидротранспорта и гидроподъёма пульпы, не превышает 3-5 м 3 /т. Расширение области применения гидромониторной разработки (на угли с f до 2, вязкие, слаботрещиноватые), повышение эффективности этого способа разрушения достигаются совершенствованием существующего гидравлического оборудования (например, повышением давления гидромониторных струй до 30 МПа и расхода воды до 500 м 3 /ч), созданием новых методов и средств гидромониторной разработки (гидроимпульсаторы и импульсные водомёты).

Достоинства гидромониторной разработки: поточность технологических процессов; относительно небольшой вес и простота оборудования; высокая производительность труда.

Недостатки: зависимость эффективности гидромониторной разработки от характера разрабатываемых горных пород; значительная энергоёмкость; сезонность работ. Дальнейшее совершенствование гидромониторной разработки связано с применением мощного высокопроизводительного оборудования с автоматическим управлением и развитием способов, в которых сочетаются гидравлические и другие виды разработок.

За рубежом гидромониторная разработка применяется при добыче фосфоритов (США), олова (Малайзия), урановой руды (ЮАР), угля (КНР и др.) и др.

Источник

Гидромеханическая разработка грунта гидромониторами и землесосными установками

Гидромеханический метод основан на использовании воды для переработки грунта. Применение этого метода целесообразно при больших объемах работ, необходимости устройства насыпей с минимальной осадкой, при наличии достаточных ресурсов воды и электроэнергии.

Технологический процесс гидромеханизации включает разработку грунта в забое и перевод его в полужидкую массу (пульпу), транспортирование и укладку (намыв) пульпы в сооружение или в отвал.

По способу разработки грунтов методами гидромеханизации различают гидромониторный (размыв грунта струей воды) и землесосный (засасывание грунта из-под воды). Первый способ применяют при разработке грунта в надводных забоях, а второй – в подводных забоях.

Гидромониторный способ – размыв сухого забоя мощной струей воды с последующим транспортированием разжиженного грунта (пульпы) Применяется при вскрышных работах (разработка верхних слоев грунта для свободного доступа к полезным ископаемым с последующей разработкой их открытым способом), разработке выемок песка, суглинка, глины и т.д.

Землесосный способ выполняется посредством разработки, всасывания и транспортирования по трубам разжиженного грунта из-под воды. Способ нашел применение при устройстве каналов, намывке дамб, плотин, насыпей, планировке территорий, устройстве морских и речных сооружений.

Гидромеханическая разработка грунта – наиболее удобный и экономичный способ, при нем отпадает необходимость в строительстве автомобильных дорог, железнодорожных путей и в транспортных средствах для перевозки грунта. Увлажнение, разравнивание и уплотнение грунта, неизбежные при сухом способе производства работ, здесь отпадают, так как эту работу выполняет вода. Стоимость разработки грунта на 30. 40 % ниже по сравнению с экскаваторной; выработка также возрастает в 1,5. 2 раза. Если взять стоимость всего цикла производства земляных работ, то стоимость при гидромеханизации ниже остальных способов в 10. 18 раз.

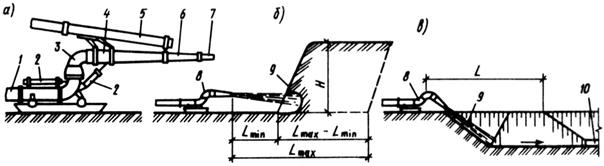

Разработка грунта гидромониторамиприменяется в надводных забоях (рис. 5.1). Основным технологическим средством является гидромонитор, который представляет собой стальной ствол с насадкой (50…175 мм) и шарнирными сочленениями, обеспечивающими вращение ствола в вертикальной и горизонтальной плоскостях для направления водяной струи на фронт забоя. Вода подступает к гидромонитору по трубопроводу под значительным напором (60…80 м), создавая скорость движения струи по выходе из насадки 10…35 м/с. В результате ударного действия струи грунт разрушается и образуется пульпа. В зависимости от рода грунта и высоты забоя расход воды на 1 м 3 разрабатываемого грунта составляет 3…15 м 3 .

Разработка грунта может производиться встречным забоем, когда гидромонитор располагается на подошве забоя, и размыв ведут снизу вверх или попутным забоем – с расположением гидромонитора над фронтом забоя и размывом грунта сверху вниз.

Рис. 5.1. Гидромониторный способ разработки грунта: а) схема гидромонитора;

б) встречный забой; в) попутный забой; 1 – водовод; 2 – гидроцилиндры управления;

3, 4 – шарнирное сочленение ствола с водоводом; 5 – рычаг; 6 – ствол;

7 – насадка ствола; 8 – гидромонитор; 9 – фронт забоя; 10 – канава отвода пульпы

В первом случае обеспечивается высокая производительность гидромонитора за счет периодических обвалов грунта, нависающего над зоной подмыва (вруба). Этот эффект достигается при применении для отбойки грунта воды под высоким напором или взрывчатых веществ (взрывание грунта). Так как гидромонитор может оказаться среди потоков пульпы, ее следует направлять в обход гидромонитора.

При попутных забоях производительность гидромонитора ниже, но перемещается он по сухому грунту, а поток пульпы, приобретая от водяной струи достаточную начальную скорость, обеспечивает интенсивный сток.

При благоприятном рельефе местности, размытой гидромонитором, грунт по трубопроводу или лоткам самотеком направляется к месту образования насыпи. При неблагоприятном рельефе пульпа вначале поступает по канавам в зумпф или приемный колодец, а затем по напорному трубопроводу перекачивается землесосом в насыпь.

Разработка грунта землесосным способом производится в подводных забоях с использованием земснарядов (рис. 5.2). В процессе разработки грунта производится всасывание грунтовой массы из-под воды с помощью всасывающей трубы землесоса, как с предварительным рыхлением для плотных глинистых грунтов, так и без него для песчаных и илистых грунтов.

Труба землесоса подвешена к специальной стреле, соединенной с мачтой и установленной на барже (земснаряде). При разработке плотных грунтов всасывающую трубу снабжают специальной вращающейся рыхлительной головкой или вибрационным рыхлителем.

Земснаряд соединяют с магистральным пульпопроводом, проложенным по берегу. Благодаря плавучему пульпопроводу, смонтированному на специальных поплавках (плашкоутах), осуществляют его передвижение вслед за перемещающимся по забою земснарядом. Разработку грунта начинают с заглубления всасывающей трубы с наконечником (или рыхлителем) на глубину снимаемого за одну проходку слоя грунта. Пульпа засасывается и подается по трубопроводам под давлением 200. 800 Па, производительность (масса перемещаемой пульпы по трубопроводу) изменяется в пределах 0,4. 12 тыс. м 3 /ч.

Рис. 5.2. Землесосный способ разработки грунта:

1 – грунтозаборное устройство; 2 – всасывающий трубопровод; 3 – грунтовой насос;

4 – напорный пульпопровод; 5 – свайный ход; 6 – плавучий пульпопровод;

7 – береговой пульпопровод; 8 – укладка грунта

Рабочим органом землесосного снаряда является засасывающее устройство. В зависимости от связности грунта к этому устройству перед его зевом прикрепляют в лёгких грунтах раструбы, а в глинистых и суглинистых грунтах – фрезерные разрыхлители. Под действием центробежного насоса в засасывающем устройстве образуется вакуум, под влиянием которого вода с грунтом (пульпа) поступает во всасывающую трубу, затем нагнетается в напорные пульповоды, которые уже перемещают пульпу к месту укладки.

Намыв насыпей из пульпы. Укладка (намыв) грунта происходит в результате оседания частиц грунта из пульпы, когда скорость движения ее становится ниже критической. Первоначально обваловывают площадь (с помощью бульдозера создают валы грунта заданной высоты по периметру этой территории), на которую будет поступать пульпа, так называемую карту намыва.

Ширину карты намыва назначают равной ширине основания возводимой насыпи, а длина карты принимается в пределах 100. 200 м.

Одновременно в работе должно находиться не менее трех карт – захваток: на одной – отстой пульпы, на второй – подача пульпы, на третьей – обваловывание. На этих картах поочередно выполняют намыв грунта, отстой (обезвоживание) и подготовительные работы к намыву следующего слоя. По контуру каждой карты бульдозером возводят земляной вал на высоту намываемого слоя пульпы и наращивают установленный ранее в пределах этой карты дренажный (водосборный) колодец с выпускаемой за пределы карты трубой. В зависимости от фильтрационных свойств грунта слой пульпы, укладываемый за один приём, может составлять 0,5…2,5 м.

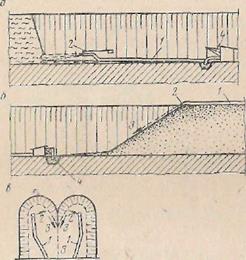

Из существующих способов намыва и транспортирования пульпы чаще других применяются эстакадный и безэстакадный(рис. 5.3).

Рис. 5.3. Намыв грунта: а) эстакадным способом;

б) безэстакадным способом; 1 – водоотводящая труба; 2 – обваловывание грунтом;

3 – водосборный колодец (дренаж); 4 – магистральный пульпопровод

Эстакадный способ намыва грунта состоит в том, что магистральный пульповод располагают по продольной оси насыпи на инвентарных эстакадах, которые превышают по высоте возводимую насыпь. По всей длине пультопровод имеет отверстия или патрубки для слива пульпы. Из пульповода пульпа поочередно направляется на карты или участки намыва. Применяют этот способ для намыва широких насыпей.

В связи с трудностью извлечения нижней части опорных рам эстакады они обычно остаются в грунте. Это снижает качество насыпи и приводит к значительному расходу древесины. Кроме того, перестановка эстакады и ее наращивание, демонтаж монтаж пультопровода требуют значительных затрат ручного труда. Всё это сужает область применения эстакадного способа.

При безэстакадном способе магистральный пульпопровод укладывают вдоль основания возводимой насыпи (с одной или двух сторон в зависимости от ее размеров и местных условий рельефа). Через каждые 20…30 м на трубопроводе устанавливают специальные выпускные патрубки, через которые пульпа поступает на карту намыва.

Этот способ более прогрессивен, так как позволяет экономить около 1000 кубометров лесоматериалов, необходимых для устройства эстакад на каждый миллион кубометров намыва грунта.

Земляные валы вокруг насыпей устраивают высотой 1,0. 1,5 м для одной очереди намыва, сам же намыв выполняют слоями от 20 до 100 см высотой в зависимости от способности укладываемого грунта к дренированию. Для ускорения удаления воды с намываемой насыпи устраивают сбросные колодцы, из которых осветленная вода (освободившаяся от намываемого грунта) отводится за пределы насыпи. По мере намыва слоев грунта на карте колодцы наращиваются по высоте.

Возведение насыпей методом намыва обеспечивает значительную плотность грунта, в связи с чем к искусственному уплотнению грунта не прибегают, а придают насыпи небольшой (1,5 % при суглинистых и супесчаных и 0,75 % при песчаных фунтах) запас высоты на последующую усадку.

Источник