Разработка грунта гидромеханическим способом

Гидромеханическую разработку грунта применяют при возведении гидротехнических сооружений, устройстве больших водоемов, дорожных насыпей и выемок, а также при намыве территорий под застройку в прибрежных зонах водных акваторий и на заболоченных участках в районах нового освоения. Этот способ предусматривает полную механизацию всех процессов разработки, транспортировки и укладки грунта в сооружения, снижая стоимость и трудоемкость работ по сравнению с применением землеройных и землеройно-транспортных машин. Однако эффект получают лишь при больших объемах земляных работ, так как требуется прокладка трубопроводов, устройство эстакад и других сооружений.

Разработка грунта гидромониторами. Основана на разрушении грунта струей воды, вытекающей из насадки под давлением 2,5. 15 МПа. Размытый грунт, смешиваясь с водой, образует полужидкую массу, называемую пульпой. Пульпу собирают в специальные углубления — зумпфы, откуда перекачивают грунтовым насосом по трубам к месту укладки.

После отфильтрования воды грунт осаждается, а вода может быть возвращена в водоем или использована повторно. В случае благоприятного рельефа местности пульпу транспортируют самотеком по специальным лоткам.

Плотный грунт размывают гидромонитором преимущественно встречным забоем (рис. 12,а), а рыхлый несвязанный грунт — попутным забоем (рис. 12,6).

Рис. 12. Схема разработки и транспортировки грунта гидромеханическим способом

а — гидромонитором встречным забоем транспортировкой пульпы землесосом; б — то же. попутным забоем; в — плавучий земснарядом; 1 – землесос; кол (зумпф); 3 – гидромонитор; 4- забой; 5 – всасывающая труба; 6 — баржа с насосной установкой; 7- пульпопровод; 8- грунтовое обвалование. 9 – площадка намыва.

Разработка грунта встречным забоем более производительна, однако расположение гидромонитора в мокрой среде затрудняет его эксплуатацию.

Разработка грунта землесосными снарядами. Земснаряд представляет собой самоходное или несамоходное судно, на котором смонтировано оборудование по забору грунта из подводного забоя и его транспортировке к месту укладки. Грунт со дна водоема всасывают через трубу, подвешенную к специальной стреле на земснаряде (рис. 12,в). При разработке плотных грунтов трубу оборудуют специальной вращающейся рыхлительной головкой. Земснаряд с помощью плавучего пульпопровода соединяют с магистральным трубопроводом, проложенным по берегу.

Намыв грунта в сооружении осуществляют слоями по 200. 250 мм, разбивая рабочую площадь в плане на отдельные карты — захватки. Перед началом намыва по контуру карты сооружают бульдозером земляной вал на высоту первого слоя пульпы и водосборный (дренажный) колодец, которые перед намывом очередного слоя наращивают.

Грунт намывают эстакадным и безэстакадным способами.

При эстакадном способе магистральный пульпопровод на участке намыва размещают на деревянной эстакаде выше будущей насыпи. При безэстакадном способе его укладывают вдоль оси возводимой насыпи по одну или обе стороны ее основания, в зависимости от ширины насыпи и рельефа местности. На пульпопроводе через каждые 200. 300 мм устанавливают специальные патрубки для подачи пульпы в карту намыва.

Эстакадный способ требует значительного расхода древесины на возведение опор, но при этом отпадает необходимость в периодической перекладке выпускных патрубков и их наращивании.

Укладка грунта в насыпь намывным способом обеспечивает его необходимую плотность и, как правило, исключает искусственное уплотнение.

Разработка грунта способом взрыва.

Взрывной способ разработки грунта применяют для рыхления скальных и мерзлых грунтов, а также для устройства выемок под искусственные водоемы и каналы, плотины, селезащитные сооружения. В качестве взрывчатого вещества (ВВ) чаще всего используют аммонит, тол, тротил. Необходимую энергию взрыва получают путем выбора типа ВВ, его размещения в грунте и последовательности взрывания зарядов. Это дает возможность осуществить направленный выброс грунта, обеспечивая его перемещение в нужном направлении и укладку.

Размещение зарядов в грунте может быть накладным и внутренним. При накладном методе заряды располагают на поверхности среды, при внутреннем — в предварительно подготовленных шпурах, скважинах, камерах или щелях.

Метод шпуровых зарядов.Применяют на открытых и подземных разработках при небольших объемах одновременно взрываемого грунта. Шпуры устраивают диаметром 25. 75 мм, а располагают их в один или несколько рядов вдоль забоя. Взрывчатым веществом заполняют не более 2/3 высоты (длины) шпура, а верхнюю часть его забивают песком или буровой мелочью.

Метод скважинных зарядов. Применяют при рыхлении большого массива грунта или для сброса породы. Его отличие от метода шпуровых зарядов состоит в том, что для размещения ВВ устраивают скважины диаметром 200 мм и более. Верхнюю часть скважины также забивают буровой мелочью или песком.

Метод камерных зарядов.Применяют при разработке котлованов и каналов значительных размеров и для производства направленного выброса фунта. Метод заключается в том, что в зоне разрабатываемого грунта устраивают вертикальные колодцы (шурфы) или горизонтальные галереи (штольни), из которых в боковых направлениях отрывают камеры для размещения крупных сосредоточенных зарядов. Колодцы и штольни после размещения в них зарядов, забивают грунтом. Направленность выброса обеспечивают расположением зарядов в два ряда вдоль будущей выемки с увеличением массы ВВ в одном из рядов и их замедленным взрыванием.

Метод щелевых зарядов.Применяют при рыхлении мерзлых грунтов. Для этого с помощью диско-фрезной или буровой машины на расстоянии 0,5. 2,5 м друг от друга нарезают парные щели на глубину промерзания грунта. В одну из щелей закладывают заряд ВВ, другую оставляют пустой в качестве компенсирующей. От взрыва грунт, расположенный между зарядной и компенсирующей щелями, дробится и одновременно смещается в сторону компенсирующей щели. На больших площадях щелей нарезают несколько, а заряды закладывают через одну щель. Взрывные работы, и особенно массовые взрывы, выполняют по специальным проектам, определяющим способы взрывания, размещение зарядов, порядок закладки взрывных камер или скважин и очередность взрывов.

4 Технология погружения свай и устройства

Свайные фундаменты состоят из рядов или групп свай, объединенных по верху ростверком — монолитной или сборно-монолитной лентой, плитой.

Сваи классифицируются по способам передачи вертикальных нагрузок от сооружения, материалу изготовления, конструкции и форме и методам производства свайных работ.

В зависимости от способа передачи нагрузок на грунт сваи подразделяются на: сваи-стойки и висячие сваи. По материалам выделяют деревянные, бетонные, железобетонные, стальные, грунтовые и комбинированные сваи.

Форма поперечного сечения свай разнообразна: сплошная — круглого, квадратного, прямоугольного или многоугольного сечения, полая — квадратного с круглой полостью или кольцеобразного сечения (трубчатые); шпунтовая — различных сечений, зависящих от типа сопряжения шпунтин.

Сваи бывают заводского изготовления (погружаемые) и набивные. Погружаемые сваи изготовляют на заводах и погружают в грунт теми или иными методами. Набивные сваи устраивают непосредственно в грунте.

Источник

Гидромеханическая разработка грунта гидромониторами и землесосными установками

Гидромеханический метод основан на использовании воды для переработки грунта. Применение этого метода целесообразно при больших объемах работ, необходимости устройства насыпей с минимальной осадкой, при наличии достаточных ресурсов воды и электроэнергии.

Технологический процесс гидромеханизации включает разработку грунта в забое и перевод его в полужидкую массу (пульпу), транспортирование и укладку (намыв) пульпы в сооружение или в отвал.

По способу разработки грунтов методами гидромеханизации различают гидромониторный (размыв грунта струей воды) и землесосный (засасывание грунта из-под воды). Первый способ применяют при разработке грунта в надводных забоях, а второй – в подводных забоях.

Гидромониторный способ – размыв сухого забоя мощной струей воды с последующим транспортированием разжиженного грунта (пульпы) Применяется при вскрышных работах (разработка верхних слоев грунта для свободного доступа к полезным ископаемым с последующей разработкой их открытым способом), разработке выемок песка, суглинка, глины и т.д.

Землесосный способ выполняется посредством разработки, всасывания и транспортирования по трубам разжиженного грунта из-под воды. Способ нашел применение при устройстве каналов, намывке дамб, плотин, насыпей, планировке территорий, устройстве морских и речных сооружений.

Гидромеханическая разработка грунта – наиболее удобный и экономичный способ, при нем отпадает необходимость в строительстве автомобильных дорог, железнодорожных путей и в транспортных средствах для перевозки грунта. Увлажнение, разравнивание и уплотнение грунта, неизбежные при сухом способе производства работ, здесь отпадают, так как эту работу выполняет вода. Стоимость разработки грунта на 30. 40 % ниже по сравнению с экскаваторной; выработка также возрастает в 1,5. 2 раза. Если взять стоимость всего цикла производства земляных работ, то стоимость при гидромеханизации ниже остальных способов в 10. 18 раз.

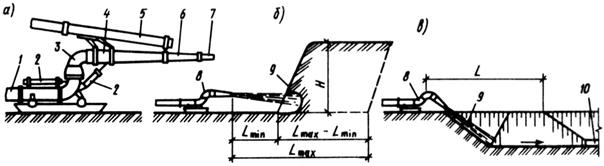

Разработка грунта гидромониторамиприменяется в надводных забоях (рис. 5.1). Основным технологическим средством является гидромонитор, который представляет собой стальной ствол с насадкой (50…175 мм) и шарнирными сочленениями, обеспечивающими вращение ствола в вертикальной и горизонтальной плоскостях для направления водяной струи на фронт забоя. Вода подступает к гидромонитору по трубопроводу под значительным напором (60…80 м), создавая скорость движения струи по выходе из насадки 10…35 м/с. В результате ударного действия струи грунт разрушается и образуется пульпа. В зависимости от рода грунта и высоты забоя расход воды на 1 м 3 разрабатываемого грунта составляет 3…15 м 3 .

Разработка грунта может производиться встречным забоем, когда гидромонитор располагается на подошве забоя, и размыв ведут снизу вверх или попутным забоем – с расположением гидромонитора над фронтом забоя и размывом грунта сверху вниз.

Рис. 5.1. Гидромониторный способ разработки грунта: а) схема гидромонитора;

б) встречный забой; в) попутный забой; 1 – водовод; 2 – гидроцилиндры управления;

3, 4 – шарнирное сочленение ствола с водоводом; 5 – рычаг; 6 – ствол;

7 – насадка ствола; 8 – гидромонитор; 9 – фронт забоя; 10 – канава отвода пульпы

В первом случае обеспечивается высокая производительность гидромонитора за счет периодических обвалов грунта, нависающего над зоной подмыва (вруба). Этот эффект достигается при применении для отбойки грунта воды под высоким напором или взрывчатых веществ (взрывание грунта). Так как гидромонитор может оказаться среди потоков пульпы, ее следует направлять в обход гидромонитора.

При попутных забоях производительность гидромонитора ниже, но перемещается он по сухому грунту, а поток пульпы, приобретая от водяной струи достаточную начальную скорость, обеспечивает интенсивный сток.

При благоприятном рельефе местности, размытой гидромонитором, грунт по трубопроводу или лоткам самотеком направляется к месту образования насыпи. При неблагоприятном рельефе пульпа вначале поступает по канавам в зумпф или приемный колодец, а затем по напорному трубопроводу перекачивается землесосом в насыпь.

Разработка грунта землесосным способом производится в подводных забоях с использованием земснарядов (рис. 5.2). В процессе разработки грунта производится всасывание грунтовой массы из-под воды с помощью всасывающей трубы землесоса, как с предварительным рыхлением для плотных глинистых грунтов, так и без него для песчаных и илистых грунтов.

Труба землесоса подвешена к специальной стреле, соединенной с мачтой и установленной на барже (земснаряде). При разработке плотных грунтов всасывающую трубу снабжают специальной вращающейся рыхлительной головкой или вибрационным рыхлителем.

Земснаряд соединяют с магистральным пульпопроводом, проложенным по берегу. Благодаря плавучему пульпопроводу, смонтированному на специальных поплавках (плашкоутах), осуществляют его передвижение вслед за перемещающимся по забою земснарядом. Разработку грунта начинают с заглубления всасывающей трубы с наконечником (или рыхлителем) на глубину снимаемого за одну проходку слоя грунта. Пульпа засасывается и подается по трубопроводам под давлением 200. 800 Па, производительность (масса перемещаемой пульпы по трубопроводу) изменяется в пределах 0,4. 12 тыс. м 3 /ч.

Рис. 5.2. Землесосный способ разработки грунта:

1 – грунтозаборное устройство; 2 – всасывающий трубопровод; 3 – грунтовой насос;

4 – напорный пульпопровод; 5 – свайный ход; 6 – плавучий пульпопровод;

7 – береговой пульпопровод; 8 – укладка грунта

Рабочим органом землесосного снаряда является засасывающее устройство. В зависимости от связности грунта к этому устройству перед его зевом прикрепляют в лёгких грунтах раструбы, а в глинистых и суглинистых грунтах – фрезерные разрыхлители. Под действием центробежного насоса в засасывающем устройстве образуется вакуум, под влиянием которого вода с грунтом (пульпа) поступает во всасывающую трубу, затем нагнетается в напорные пульповоды, которые уже перемещают пульпу к месту укладки.

Намыв насыпей из пульпы. Укладка (намыв) грунта происходит в результате оседания частиц грунта из пульпы, когда скорость движения ее становится ниже критической. Первоначально обваловывают площадь (с помощью бульдозера создают валы грунта заданной высоты по периметру этой территории), на которую будет поступать пульпа, так называемую карту намыва.

Ширину карты намыва назначают равной ширине основания возводимой насыпи, а длина карты принимается в пределах 100. 200 м.

Одновременно в работе должно находиться не менее трех карт – захваток: на одной – отстой пульпы, на второй – подача пульпы, на третьей – обваловывание. На этих картах поочередно выполняют намыв грунта, отстой (обезвоживание) и подготовительные работы к намыву следующего слоя. По контуру каждой карты бульдозером возводят земляной вал на высоту намываемого слоя пульпы и наращивают установленный ранее в пределах этой карты дренажный (водосборный) колодец с выпускаемой за пределы карты трубой. В зависимости от фильтрационных свойств грунта слой пульпы, укладываемый за один приём, может составлять 0,5…2,5 м.

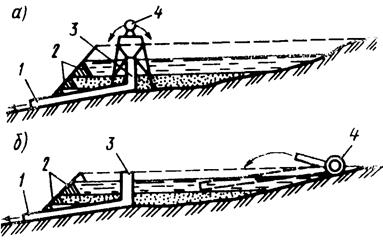

Из существующих способов намыва и транспортирования пульпы чаще других применяются эстакадный и безэстакадный(рис. 5.3).

Рис. 5.3. Намыв грунта: а) эстакадным способом;

б) безэстакадным способом; 1 – водоотводящая труба; 2 – обваловывание грунтом;

3 – водосборный колодец (дренаж); 4 – магистральный пульпопровод

Эстакадный способ намыва грунта состоит в том, что магистральный пульповод располагают по продольной оси насыпи на инвентарных эстакадах, которые превышают по высоте возводимую насыпь. По всей длине пультопровод имеет отверстия или патрубки для слива пульпы. Из пульповода пульпа поочередно направляется на карты или участки намыва. Применяют этот способ для намыва широких насыпей.

В связи с трудностью извлечения нижней части опорных рам эстакады они обычно остаются в грунте. Это снижает качество насыпи и приводит к значительному расходу древесины. Кроме того, перестановка эстакады и ее наращивание, демонтаж монтаж пультопровода требуют значительных затрат ручного труда. Всё это сужает область применения эстакадного способа.

При безэстакадном способе магистральный пульпопровод укладывают вдоль основания возводимой насыпи (с одной или двух сторон в зависимости от ее размеров и местных условий рельефа). Через каждые 20…30 м на трубопроводе устанавливают специальные выпускные патрубки, через которые пульпа поступает на карту намыва.

Этот способ более прогрессивен, так как позволяет экономить около 1000 кубометров лесоматериалов, необходимых для устройства эстакад на каждый миллион кубометров намыва грунта.

Земляные валы вокруг насыпей устраивают высотой 1,0. 1,5 м для одной очереди намыва, сам же намыв выполняют слоями от 20 до 100 см высотой в зависимости от способности укладываемого грунта к дренированию. Для ускорения удаления воды с намываемой насыпи устраивают сбросные колодцы, из которых осветленная вода (освободившаяся от намываемого грунта) отводится за пределы насыпи. По мере намыва слоев грунта на карте колодцы наращиваются по высоте.

Возведение насыпей методом намыва обеспечивает значительную плотность грунта, в связи с чем к искусственному уплотнению грунта не прибегают, а придают насыпи небольшой (1,5 % при суглинистых и супесчаных и 0,75 % при песчаных фунтах) запас высоты на последующую усадку.

Источник