Сложные белки

Это структуры, содержащие белковую часть – апопротеин и небелковый компонент – простетическую группу. В зависимости от строения последней принято различать следующие их варианты.

Фосфопротеины – это сложные белки, простетической группой которых является остаток фосфорной кислоты. Тип связи между апопротеином и небелковым компонентом – сложноэфирная, которая образуется при взаимодействии ОН-группы серина или треонина с фосфорной кислотой. К протеинам этого класса относятся казеиноген молока, фосфорилированные модификации гистонов, ферменты (РНК-полимеразы, некоторые фосфотрансферазы, фосфатазы) и другие, а также вителлин, фосвитин желтка и овальбумин белка яиц, ихтуллин икры рыб.

Остатки фосфорной кислоты, включённые в белки, находятся в диссоциированом состоянии, что придаёт молекуле сильный отрицательный заряд. Поэтому фосфопротеины могут легко взаимодействовать с лигандами или отталкивать их. Так, например, они связывают ионы Са 2+ и транспортируют их.

Но главная особенность данной простетической группы – это возможность изменения конформации и заряда белковой молекулы, что сказывается на её свойствах и функциях. Реакция взаимодействия с фосфорной кислотой называется фосфорилирование или дефосфорилирование и используется, например, для регулирования активности ферментов и изменения функциональной активности биомембран (проницаемости и др.).

Фосфопротеины необходимы для развития зародыша, плода, новорожденного, т.к. содержат оптимальный набор аминокислот, а фосфорная кислота используется для формирования скелета (связывание ионов Са 2+ ), для образования макроэргов – АТФ, АДФ и др., которые требуются в качестве источников энергии в реакциях синтеза, особенно интенсивно протекающих в растущем организме.

Нуклеопротеины – сложные белки, простетической группой которых являются нуклеотиды, и в первую очередь нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК. В качестве апопротеина выступают белки гистоны, реже протамины. Так как эти протеины положительно заряжены, а нуклеиновые кислоты – отрицательно, то связь, образуемая между ними, ионная. Множество октамеров гистонов, комплексируясь с полинуклеотидом, образует нуклеосомы, которые затем компактно укладываются в органоидах (рис. 13).

В функциональном отношении они отвечают за хранение и передачу наследственной информации и процессы биосинтеза белка.

Хромопротеины («цветные белки») своей окраской обязаны простетической группе – пигменту. В зависимости от строения различают следующие подклассы: гемопротеины, флавопротеины, родопсин.

Миоглобин – небольшой глобулярный белок (Mr 16500 Да); молекула его состоит из одной полипептидной цепи (153 а/к) и одного гема. Сродство к кислороду у данного гемопротеида значительно больше, чем у гемоглобина, поэтому он может принимать газ от последнего для сохранения или использования его в мышечных клетках.

Гем b является также структурной единицей ферментов каталазы и пероксидазы, обезвреживающих пероксиды, и цитохромов – митохондриальных белков, участвующих в переносе электронов от окисляемых веществ в конечном итоге на кислород за счёт своей способности изменять валентность железа.

Гем а встречается в растительных гемопротеинах и участвует в процессе фотосинтеза.

Флавопротеины (flavus— жёлтый). Их простетической группой служат активные формы витамина В2 (рибофлавин) – ФАД (флавинадениндинуклеотид), ФМН (флавинмононуклеотид). Классический пример данного вида белков оксидоредуктазы — ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции в клетке. В некоторые флавоноиды включены ионы металлов — металлофлавопротеины или молекула гема – флавогемопротеины. Их типичными представителями, содержащими также негемовое железо, являются альдегидоксидаза, ксантинДГ, дигидрооротатДГ, ацил-КоА-ДГ. На долю последних приходится до 80 % митохондриальных белков, выполняющих важную роль в биоэнергетике клетки.

Родопсин(от греч. rhodos — пурпур и opsis — зрение)– это белок, простетической группой которого является активная форма витамина А – ретиналь. Апопротеин связан с ним иминной связью. Родопсин — основное светочувствительное вещество палочек сетчатки глаза. Его функция состоит в восприятии света в сумерках, т.е. он отвечает за сумеречное зрение.

Металлопротеины – сложные белки, где роль небелкового компонента выполняют катионы металлов. Связь между ними ионная или координационная (донорно-акцепторная). Типичными представителями таких белков являются железосодержащие белки.

Ферритин. В его составе ионы Fe 3+ депонируются в клетках селезёнки, костного мозга, но богаче всего этим белком печень. Там может накапливаться до 700 мг железа, которое используется по мере надобности для синтеза гема. Гемосидерин – это комплекс гликопротеина и ионов железа, образуется в тканях при кумулировании избытка железа. Трансферрин – растворимый в воде железопротеин, содержащий ещё олигосахариды (металлогликопротеин). Этот белок вырабатывается гепатоцитами и секретируется в кровь, где служит для транспорта катионов этого металла к клеткам других органов. Молекула трансферрина удерживает два иона железа, которые захватывает в кишечнике или местах распада гема, и осуществляет их перенос к точкам депонирования и утилизации. Церулоплазминаналогично трансферрину обеспечивает транспорт катионов металла, только восьми ионов меди.

Кроме того, многие ферменты в свой активный центр включают различные ионы металлов, выступающие в роли Ко-фактора: Zn 2+ — в алкогольдегидрогеназу (алкогольДГ), Mn 2+ — в аргиназу, Mg 2+ — в гексокиназу, Мо 2+ — в ксантинДГ и другие.

Гликопротеины,или гликоконъюгаты. В них простетическая группа представлена углеводными компонентами и связана с белком О-гликозидными (реже N-гликозидными) связями. Небелковый фрагмент некоторых гликопротеидов редко бывает представлен одним моносахаридом; как правило, это олиго- или полисахаридные разветвлённые цепочки. Причём на долю углеводов может приходиться от 1 до 85%.

Исходя из вклада в общую копилку, выделяют два подкласса белков, содержащих углеводы: протеогликаныи гликопротеины. Между ними имеются существенные отличия:

Источник

Химия сложных белков

Молекула сложного белка состоит из простого белка и небелкового вещества – простетической группы (греч. prostheto – присоединяю).

Хромопротеиды – (chroma – краска), состоят из белка и связанного с ним окрашенного небелкового компонента.

Различают гемопротеиды, магний-порфирины, флавопротеиды. Они участвуют в фотосинтезе, дыхании клеток и целостного организма, транспорте кислорода и углекислоты, окислительно-востановительных реакциях и т.д. Таким образом, они играют исключительно важную роль в процессах жизнедеятельности.

Гемопротеиды – к ним относятся гемоглобин и его производные, миоглобин, хлорофилсодержащие белки и ферменты. Все они содержат в качестве небелкового компонента структурно сходные железо- или магнийпорфирины.

Гемоглобин содержится в эритроцитах, белковая часть – глобин, а небелковая часть – гем. Видовые различия гемоглобина обусловлены глобином, а гем одинаков у всех видов. Доля гема составляет 4%, глобина- 96%.

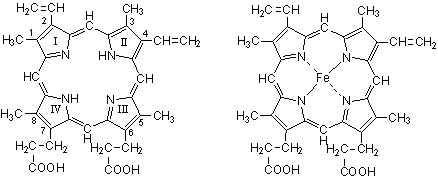

Гем состоит из четырех пиррольных колец: 1,3,5,8 -тетраметил, 2,4 -дивинил, 6,7 дипропионовый порфин (рис.2.11).

Протопорфирин IX Гем

(1,3, 5, 8 — тетраметил — 2, 4 — дивинил –

6,7 — дипропионовокислый порфин)

Атом железа связывается с порфирином, а также с белковым компонентом (имидазольной группой гистидина). Белковая часть состоит из двух α-цепей, состоящих из 141 аминокислотного остатка, β-цепей, состоящей из 146 аминокислотных остатков. Серповидная анемия связана с глобином, где в шестом положении пептида глутаминовая кислота в норме заменена валяном (рис.2.3).

Оксигемоглобин HbO2, где кислород соединен координационной связью с атомом железа, что обеспечивает оксигенизацию — насыщение кислородом, это не химическая связь.

Карбоксигемоглобин HbCO – гемоглобин связан с оксидом углерода (угарным газом). При этом Hb теряет способность связывать кислород.

Метгемоглобин HbOH – окисленный гемоглобин. Образуется при отравлении оксидом азота, парами нитробензола и другими соединениями, железо трехвалентное; не способен к оксигенизации.

Карбгемоглобин HbCO2 – гемоглобин, насыщенный углекислым газом CO2.

Миоглобин имеет Мм 17000 Да, имеет гем и одну полипептидную цепь, содержится в мышечной ткани.

Каталаза – гемсодержащий фермент, имеет Мм 225000 Да, катализирует разрушение перекиси водорода:

Флавопротеиды – входят в состав ферментов оксидоредуктаз, катализирующих окислительно-восстановительные реакции в клетке. Некоторые из них содержат ионы металлов.

Нуклеопротеиды – состоят из белков и нуклеиновых кислот. Различают ДНП (дезоксинуклеопротеид), РНП (рибонуклеопротеид). ДНП преимущественно локализован в ядре, а РНП – в цитоплазме. ДНК хранит наследственную информацию, является важнейшим компонентом биохимической структуры клетки животного организма, а потому нуклеопротеиды будут рассмотрены более подробно в разделе «Нуклеиновые кислоты».

Липопротеиды – состоят из белка и липида. В составе липопротеидов открыты нейтральные жиры, свободные жирные кислоты, фосфолипиды, холестериды. Липопротеиды широко распространены в природе и выполняют разнообразные функции. Они входят в состав клеточной мембраны, внутриклеточных мембран ядра, митохондрий, микросом, миелиновых оболочек нервных волокон. Различают следующие липопротеиды в плазме крови:

α-ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, содержание белка в них — 50%, богаты фосфатидами.

β-ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, содержание белка в них 21%, богаты холестерином.

Пре-β-ЛПОНП – липопротеиды особо низкой плотности, содержание белка в них 9%; богаты триглицеридами.

Хиломикроны, содержание белка 1% (жиры).

Липопротеиды, особенно богатые холестерином, имеют значение в развитии атеросклероза.

Фосфопротеиды. К ним относятся казеиноген молока, вителлин, фосфовитин, выделенные из желтка куриного яйца, овальбумин, много фосфопротеидов в тканях нервной системы.

Фосфопротеиды синтезируются в клетке путем посттрансляционной модификации. Они содержат органически связанный лабильный фосфат, абсолютно необходимый для выполнения ряда биологических функций.

Гликопротеиды. Простетическая группа представлена углеводами и их производными. В гидролизате обнаруживают гексозамины (глюкозамин, галактозамин), глюкозу, маннозу, галактозу, ксилозу, арабинозу, глюкуроновую, уксусную и серные кислоты, нейраминовую и сиаловую кислоты и т.д.

Гиалуроновая кислота – входит в состав внеклеточного вещества соединительной ткани, содержится в клеточной оболочке, в стекловидном теле, синовиальной жидкости. Состоит из D-глюкуроновой кислоты и N-ацетил-О-глюкозамина, соединенных β(1→3)-гликозидной связью (формула гиалуроновой кислоты приведена на стр.79). Между собой структурные единицы дисахаридов соединены обычными β(1→4)-связями, которые разрываются под действием фермента гиалуронидазы.

Хондроитинсерная кислота – тоже полимерная молекула внеклеточного основного вещества, имеет структуру подобную гиалуроновой кислоте; отличие в том, что вместо N-ацетил-D-глюкозамина в состав входит N-ацетил-D-галактозамин. К гликопротеидам относятся также белки плазмы (за исключением альбуминов), трансферрин, церулоплазмин, гонадотропный, фолликулостимулирующие гормоны, муцин, овомукоид.

Металлопротеиды. К ним относятся биополимеры, содержащие, кроме белка, ионы какого-либо металла. Типичные представители – железосодержащие ферритин, трансферрин, гемосидерин.

Ферритин – высокомолекулярный водорастворимый белок с молекулярной массой 400000, содержание железа 17-23% (в среднем 20%), главным образом находится в селезенке, печени, костном мозге, является депо железа в организме.

Трансферрин – железопротеид с молекулярной массой 90000 Да обнаружен в сыворотке крови в составе β-глобулинов, содержание железа в нем 0,13%. Железо связано координационно с участием гидроксильных групп тирозина. Это физиологический переносчик железа.

Гемосидерин – содержится в клетках РЭС, печени, селезенки.

Ко второй группе металлопротеидов относятся ферменты, у которых металл является мостиком между белковыми компонентами и субстратом, при этом металл выполняет каталитическую функцию. Сюда относятся ферменты, зависимые от ионов Zn 2+ , Mg 2+ , Fe 2+ , Fe 3+ , Mn 2+ , Cu 2+ , K + , Na + , Ca 2+ .

Так, Zn + обеспечивает каталитическую активность ферментов: алкогольдегидрагеназы, карбоангидразы, карбоксипептидазы; Mg 2+ – фосфогидролазы и фосфотрансферазы; Mn 2+ – аргиназы и фосфотрансферазы; Cu + – цитохромоксидазы и тирозиназы; Fe 2+ , Fe 3+ – цитохромов, пероксидазы, каталазы, ферредоксин-НАДФ-оксидоредуктазы; Mg 2+ , Ca + , Na + , K + – фосфопируваткиназы, АТФ-азы.

Ионы металлов могут быть прочно (ковалентно) присоединены, или же могут легко отделяться, но без ионов металла активность фермента отсутствует.

Источник