Газообмен происходит способом через

1.1. Анатомо-физиологические особенности воздухоносных путей

Дыхание – это многокомпонентный процесс жизнеобеспечения всех внутренних органов, включающий внешнее дыхание, транспорт газов кровью, обмен газов между кровью и тканями, а также тканевое дыхание. В свою очередь внешнее дыхание включает газообмен между внешней средой и альвеолярным воздухом, а также альвеолярное дыхание – газообмен между альвеолярным воздухом и притекающей к легким кровью (рис.1).

Внешнее дыхание – процесс, регулируемый центральной и периферической вегетативной и соматической нервной системой, носит произвольный и непроизвольный характер, включает акт активного регулируемого вдоха (активную инспирацию), пассивную постинспирацию (расслабление вдыхательной мускулатуры) и активный регулируемый выдох (экспирацию). Вентиляция альвеол обеспечивается за счет чередования вдоха и выдоха. При вдохе в альвеолы поступает насыщенный кислородом воздух, а при выдохе удаляется из альвеол в окружающую среду воздух, насыщенный CO2 и бедный O2. Передвижение воздуха во время вдоха и выдоха по воздухоносным путям обусловлено попеременным расширением и уменьшением размеров грудной клетки за счет последовательного сокращения и расслабления дыхательных мышц грудной клетки (вдыхательных и выдыхательных), а также диафрагмы. Дыхательные мышцы грудной клетки включают инспираторную и экспираторную мускулатуру.

Диафрагма ограничивает снизу грудную полость, состоит из сухожильного центра и мышечных волокон.

Во время вдоха диафрагма уплощается в результате сокращения мышечных волокон, отходящих от внутренней поверхности грудной клетки, а купол диафрагмы сглаживается, открывается реберно-диафрагмальный синус. Участки легких, расположенные в этих синусах, хорошо вентилируются.

К инспираторным мышцам грудной клетки относятся наружные межреберные и внутренние межхрящевые мышцы. В момент вдоха нижележащее ребро поднимается к вышележащему, а грудная клетка поднимается.

Во время выдоха сокращаются экспираторные мышцы, к которым относятся внутренние межреберные. При их сокращении вышележащее ребро подтягивается к нижележащему, а грудная клетка опускается.

Для усиления дыхания в условиях нормы и патологии используется вспомогательная инспираторная и экспираторная мускулатура. К вспомогательным инспираторным мышцам относятся грудинно-ключично-сосцевидная мышца, а также большие и малые грудные, лестничные, зубчатые мышцы. К важнейшим вспомогательным экспираторным мышцам относятся мышцы живота.

В зависимости от того, связано ли расширение грудной клетки преимущественно с поднятием ребер или уплощением диафрагмы, различают реберный (грудной) и брюшной тип дыхания. Тип дыхания в значительной мере зависит от возраста. С возрастом подвижность грудной клетки уменьшается и начинает преобладать брюшной тип дыхания. Брюшное дыхание затрудняется в последние месяцы беременности. Принято считать, что у женщин преобладает грудной тип дыхания, а у мужчин – брюшной. Брюшное дыхание наиболее эффективно, так как при таком дыхании улучшается вентиляция легких и облегчается венозный возврат от брюшной полости к сердцу.

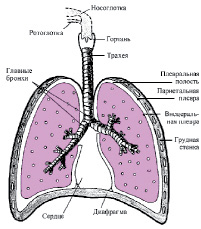

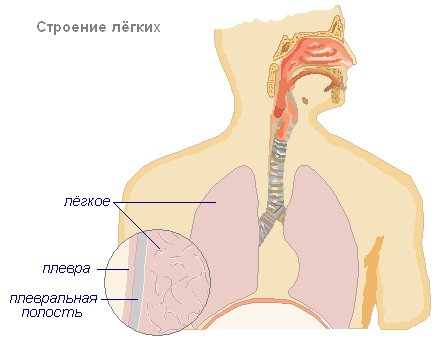

В условиях нормы легкие отделяются от грудной клетки плевральной полостью, находящейся между висцеральным и париетальным листками плевры и заполненной несжимаемой жидкостью (рис.2). Последняя обеспечивает скольжение мешков плевры друг относительно друга. В случаях развития плеврита и скопления жидкости в полости плевры с последующим образованием спаек, вентиляция легких резко затрудняется.

Рис.2. Схема строения органов дыхания

В плевральной полости создается определенной давление, которое на высоте вдоха на 0,6 – 0,8 кПа ниже атмосферного, а в конце выдоха внутриплевральное давление на 0,3-0,5 кПа также ниже атмосферного. Таким образом, в плевральной полости давление постоянно отрицательное, ниже атмосферного. Поступление воздуха, крови или эксудата в плевральную полость называют, соответственно – пневмо-, гемо-, или гидроторакс. При этом поджатые легкие не следуют за сокращением дыхательной мускулатуры, либо их смещение происходит в меньшем объеме. Искусственный односторонний пневмоторакс иногда проводят с диагностической целью, чтобы уменьшить нагрузку на поражённые туберкулезом легкие.

1.2. Роль воздухоносных путей в обеспечении дыхания и недыхательных функций.

Дыхательные пути начинаются с полости носа, включая носоглотку, гортань, трахею, бронхи, бронхиолы и заканчиваются альвеолярными ходами и альвеолами. Внутренняя поверхность дыхательных путей покрыта слизистой оболочкой, которая выстлана мерцательным эпителием, содержит значительное количество желез, выделяющих слизь, а также различные виды рецепторов. Отдельные участки воздухоносных путей отличаются особенностями структуры и функции.

Касаясь роли носового дыхания, необходимо отметить его способность очищать, увлажнять и согревать воздух. При участии реснитчатого эпителия и слизи здесь задерживаются взвешенные в воздухе частицы размером до 4мкм. При носовом дыхании происходит обеззараживание воздуха за счет иммуноглобулинов классов A,G,M, секретируемых или пассивно диффундирующих в слизистую, а также при участии микро- и макрофагов, лизоцима, комплемента, интерферона, содержащихся в слизи.

Слизистая носа и носоглотки содержит значительное количество ирритантных рецепторов, механорецепторов, обонятельных рецепторов, рецепторов болевой чувствительности, являющихся окончаниями обонятельного, тройничного, лицевого, верхнегортанного нервов. С рецепторов слизистой оболочки носа формируются защитные рефлексы в виде чихания и усиленного слизеотделения, а также рефлексы, влияющие на функциональную активность центральной нервной системы, ряда внутренних органов.

С механорецепторов и хеморецепторов слизистой носа и носоглотки возникает афферентная импульсация в ретикулярную формацию ствола мозга, а затем в слюноотделительный, дыхательный, сосудодвигательный центры продолговатого мозга, в гипоталамус. При этом усиливаются неспецифические восходящие активирующие влияния и на кору головного мозга.

Возбуждение рецепторов слизистой носа и носоглотки резко усиливается при развитии воспалительного процесса в верхних дыхательных путях инфекционной или аллергической природы под влиянием медиаторов воспаления и аллергии: гистамина, кининов, лейкотриенов, причем возбуждение ирритантных рецепторов вызывает развитие тахипноэ, спазм дыхательных путей, кашлевой рефлекс, чихание, чувство першения.

Гортань – завершает верхний отдел дыхательных путей и переходит в трахею – начальную часть нижних дыхательных путей. Гортань обеспечивает дыхательную, защитную и речевую функции, в частности регулирует поступление воздуха в нижние дыхательные пути за счет сужения и расширения голосовой щели. Слизистая гортани содержит механорецепторы, ирритантные рецепторы, возбуждение которых при участии верхне- и нижегортанного нервов, языкоглоточного нерва регулирует частоту и глубину дыхательных движений. Кроме дыхательной функции, гортань выполняет защитную, голосовую и речевую функции.

В трахее и бронхах продолжаются процессы усиленного увлажнения, согревания и очищения воздуха. Здесь при участии слизи и мерцательного эпителия задерживаются более мелкие, взвешенные в воздухе частицы размером от 4 мкм до десятых долей мкм, а также происходит инактивация патогенных агентов за счет выделительного фагоцитоза, иммуноглобулинов, лизоцима, лактоферрина, интерферона.

Стенки трахеи и крупных бронхов содержат хрящевые кольца и не спадаются при дыхании, а мышечные волокна, образующие стенку бронха, регулируют просвет бронхов на фоне изменения нервных и гуморальных влияний, а также уровня локально образующихся медиаторов воспаления и аллергии.

Воздухоносные пути (ВП) легких представляют собой ряд дихотомически-делящихся трубок, представленных 23 генерациями В.П.. Первые 16 генераций включают бронхи, бронхиолы и терминальные бронхиолы, выполняющие проводящую функцию для воздуха. Последние 7 генераций состоят из дыхательных бронхов, альвеолярных ходов и альвеолярных мешочков, дающих начало альвеолам. Стенки проводящих воздухоносных бронхов состоят из 3-х основных слоев: внутренней слизистой оболочки, гладкомышечного слоя и внешнего соединительнотканного слоя, содержащего хрящ в больших бронхах. Эпителиальные клетки ВП несут на апикальной поверхности реснички, продвигающие слизь в направлении носоглотки. В свою очередь слизь образуется бокаловидными клетками. Реснитчатый эпителий и бокаловидные клетки формируют мукоцилиарный эскалатор, обеспечивающий очищение ВП (рис.3).

Диаметр просвета воздухоносных путей регулируется при участии холинергических нервных влияний; освобождение ацетилхолина приводит к сокращению гладких мышц воздухоносных путей. В то же время неадренергические, нехолинергические нейроны и нервные волокна за счет высвобождения субстанции Р обеспечивают сокращения гладких мышц воздухоносных путей, а при участии ВИП (вазоактивного интестинального пептида) возникает расслабление гладких мышц воздухоносных путей.

Важная роль в регуляции просвета воздухоносных путей отводится медиаторам воспаления, аллергии: гистамину, гепарину, серотонину, лейкотриенам, факторам активации тромбоцитов, хемотаксиса. В свою очередь эозинофилы в зоне воспаления являются источником таких медиаторов, как главный основной белок, катионный белок, лейкотриены В4,С4 и других, также оказывающих выраженное влияние на просвет воздухоносных путей.

Большинство медиаторов воспаления, вызывающих бронхоспастическое действие, реализуют биологические эффекты при участии специфических рецепторов.

Слизистая трахеи и бронхов является слабой рефлексогенной зоной, несмотря на наличие достаточного количества механо-, хемо- и ирритантных рецепторов. Значительная часть этих рецепторов относится к быстро-адаптирующимся или промежуточным, высокопороговым и, соответственно, низкочувствительным структурам, нефункционирующим в условиях нормы и возбуждающимся лишь при сверхпороговых раздражениях или под влиянием медиаторов воспаления и аллергии, а также при застойных явлениях в малом кругу кровообращения. Импульсация в этих рецепторах распространяется по чувствительным волокнам к центрам n. Vagus, а затем при участии ретикулярной формации ствола мозга к инспираторным и экспираторным бульбарным нейронам, определяя частоту и глубину дыхательных движений, а также развитие кашлевого рефлекса.

Источник

Дыхание

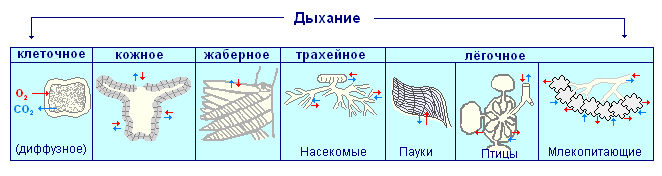

Эволюция дыхательной системы

Всё живое на Земле существует за сёт солнечного тепла и энергии, достигающей поверхности нашей планеты. Все животные и человек приспособились добывать энергию из синтезированных растениями органических веществ. Чтобы использовать энергию Солнца, заключённую в молекулах органических веществ, её необходимо высвободить, окислив эти вещества. Чаще всего в качестве окислителя используют кислород воздуха, благо он составляет почти четверть объёма окружающей атмосферы.

Одноклеточные простейшие животные, кишечнополостные, свободноживущие плоские и круглые черви дышат всей поверхностью тела. Специальные органы дыхания — перистые жабры появляются у морских кольчатых червей и у водных членистоногих. Органами дыхания членистоногих являются трахеи, жабры, листовидные лёгкие расположенные в углублениях покрова тела. Система органов дыхания ланцетника представлена жаберными щелями, пронизывающими стенку переднего отдела кишечника — глотку. У рыб под жаберными крышками располагаются жабры, обильно пронизанными мельчайшими кровеносными сосудами. У наземных позвоночных органами дыхания являются лёгкие. Эволюция дыхания у позвоночных шла по пути увеличения площади легочных перегородок, участвующих в газообмене, совершенствования транспортных систем доставки кислорода к клеткам, расположенным внутри организма, и развития систем, обеспечивающих вентиляцию органов дыхания.

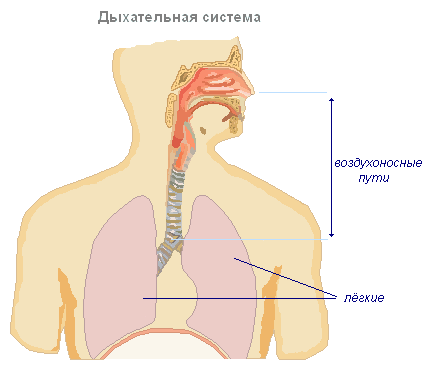

Строение и функции органов дыхания

Необходимым условием жизнедеятельности организма является постоянный газообмен между организмом и окружающей средой. Органы, по которым циркулируют вдыхаемый и выдыхаемый воздух, объединяются в дыхательный аппарат. Систему органов дыхания образуют носовая полость, глотка, гортань, трахея, бронхи и лёгкие. Большинство из них представляют собой воздухоносные пути и служат для проведения воздуха в лёгкие. В лёгких и происходят процессы газообмена. При дыхании организм получает из воздуха кислород, который разносится кровью по всему телу. Кислород участвует в сложных окислительных процессах органических веществ, при котором освобождается необходимая организму энергия. Конечные продукты распада — углекислота и частично вода — выводятся из организма в окружающую среду через органы дыхания.

| Название отдела | Особенности строения | Функции |

| Воздухоносные пути | ||

| Полость носа и носоглотка | Извилистые носовые ходы. Слизистая снабжена капиллярами, покрыта мерцательным эпителием и имеет много слизистых железок. Есть обонятельные рецепторы. В полости носа открываются воздухоносные пазухи костей. |

|

| Гортань | Непарные и парные хрящи. Между щитовидным и черпаловидными хрящами натянуты голосовые связки, образующие голосовую щель. Надгортанник прикреплён к щитовидному хрящу. Полость гортани выстлана слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием. |

|

| Трахея и бронхи | Трубка 10–13 см с хрящевыми полукольцами. Задняя стенка эластичная, граничит с пищеводом. В нижней части трахея разветвляется на два главных бронха. Изнутри трахея и бронхи выстланы слизистой оболочкой. | Обеспечивает свободное поступление воздуха в альвеолы лёгких. |

| Зона газообмена | ||

| Лёгкие | Парный орган — правое и левое. Мелкие бронхи, бронхиолы, легочные пузырьки (альвеолы). Стенки альвеол образованы однослойным эпителием и оплетены густой сетью капилляров. | Газообмен через альвеолярно-капилярную мембрану. |

| Плевра | Снаружи каждое лёгкое покрыто двумя листками соединительнотканной оболочки: легочная плевра прилегает к лёгким, пристеночная — к грудной полости. Между двумя листками плевры — полость (щель), заполненная плевральная жидкостью. |

|

Функции дыхательной системы

- Обеспечение клеток организма кислородом О2.

- Удаление из организма углекислого газа СО2, а также некоторых конечных продуктов обмена веществ (паров воды, аммиака, сероводорода).

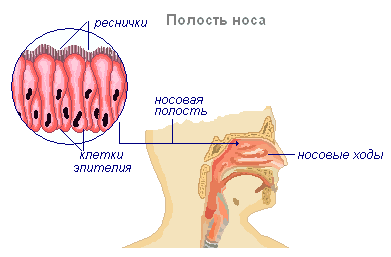

Носовая полость

Воздухоносные пути начинаются с носовой полости, которая через ноздри соединяется с окружающей средой. От ноздрей воздух проходит по носовым ходам, выстланным слизистым, реснитчатым и чувствительным эпителием. Наружный нос состоит из костных и хрящевых образований и имеет форму неправильной пирамиды, которая изменяется в зависимости от особенностей строения человека. В состав костного скелета наружного носа входят носовые косточки и носовая часть лобной кости. Хрящевой скелет является продолжением костного скелета и состоит из гиалиновых хрящей различной формы. Полость носа имеет нижнюю, верхнюю и две боковые стенки. Нижняя стенка образована твёрдым нёбом, верхняя — решётчатой пластинкой решётчатой кости, боковая — верхней челюстью, слёзной костью, глазничной пластинкой решётчатой кости, нёбной костью и клиновидной костью. Носовой перегородкой полость носа разделена на правую и левую части. Перегородка носа образована сошником, перпендикулярной пластинкой решётчатой кости и спереди дополняется четырёхугольным хрящом носовой перегородки.

На боковых стенках полости носа располагаются носовые раковины — по три с каждой стороны, что увеличивает внутреннюю поверхность носа, с которой соприкасается вдыхаемый воздух.

Носовая полость образована двумя узкими и извилистыми носовыми ходами. Здесь воздух согревается, увлажняется и освобождается от частичек пыли и микробов. Оболочка, выстилающая носовые ходы, состоит из клеток, которые выделяют слизь, и клеток реснитчатого эпителия. Движением ресничек слизь вместе с пылью и микробами направляется из носовых ходов наружу.

Внутренняя поверхность носовых ходов богато снабжена кровеносными сосудами. Вдыхаемый воздух, попадает в полость носа, обогревается, увлажняется, очищается от пыли и частично обезвреживается. Из носовой полости он попадает в носоглотку. Затем воздух из носовой полости попадает в глотку, а из неё — в гортань.

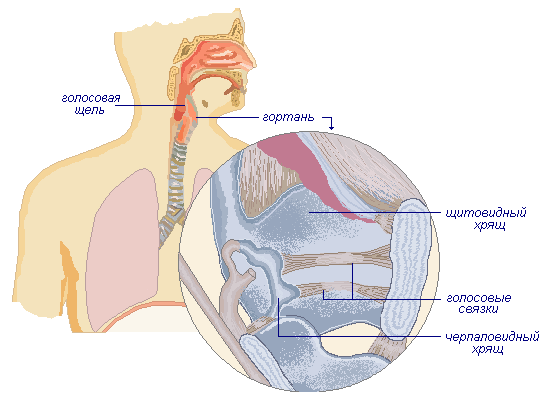

Гортань

Гортань — один из отделов воздухоносных путей. Сюда из носовых ходов через глотку поступает воздух. В стенке гортани есть несколько хрящей: щитовидный, черпаловидный и др. В момент глотания пищи мышцы шеи поднимают гортань, а надгортанный хрящ опускается и закрывается гортань. Поэтому пища поступает только в пищевод и не попадает в трахею.

В узкой части гортани расположены голосовые связки, посредине между ними находится голосовая щель. При прохождении воздуха голосовые связки вибрируют, производя звук. Образование звука происходит на выдохе при управляемом человеком движении воздуха. В формировании речи участвуют: носовая полость, губы, язык, мягкое нёбо, мимические мышцы.

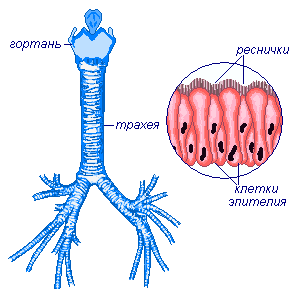

Трахея

Гортань переходит в трахею (дыхательное горло), которая имеет форму трубки длиной около 12 см, в стенках которого есть хрящевые полукольца, не позволяющие ей спадать. Задняя стенка её образована соединительнотканной перепонкой. Полость трахеи, как и полость других воздухоносных путей выстлана мерцательным эпителием, препятствующим проникновению в лёгкие пыли и других инородных тел. Трахея занимает серединное положение, сзади она прилежит к пищеводу, а по бокам от неё располагаются сосудисто-нервыне пучки. Спереди шейный отдел трахеи прикрывают мышцы, а вверху она охватывается ещё щитовидной железой. Грудной отдел трахеи прикрыт спереди рукояткой грудины, остатками вилочковой железы и сосудами. Изнутри трахея покрыта слизистой оболочкой, содержащей большое количество лимфоидной ткани и слизистых желёз. При дыхании мелкие частички пыли прилипают к увлажнённой слизистой оболочке трахеи, а реснички мерцательного эпителия продвигают их обратно к выходу из дыхательных путей.

Нижний конец трахеи делится на два бронха, которые затем многократно ветвятся, входят в правое и левое лёгкие, образуя в лёгких «бронхиальное дерево».

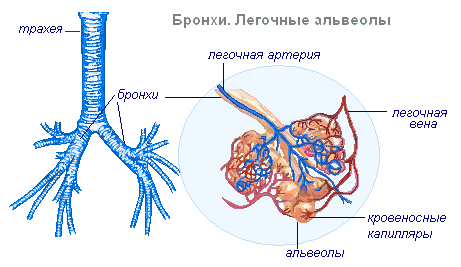

Бронхи

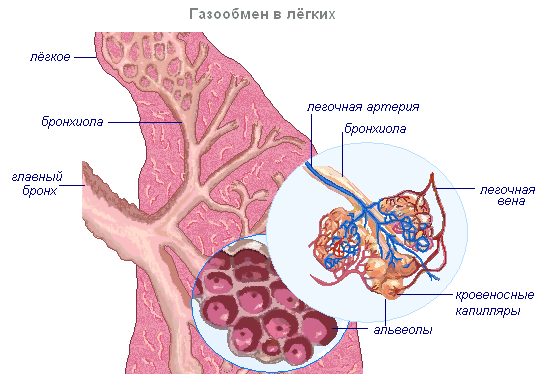

В грудной полости трахея делится на два бронха — левый и правый. Каждый бронх входит в лёгкое и там делится на бронхи меньшего диаметра, которые разветвляются на мельчайшие воздухоносные трубочки — бронхиолы. Бронхиолы в результате дальнейшего ветвления переходят в расширения — альвеолярные ходы, на стенках которых находятся микроскопические выпячивания, называемые легочными пузырьками, или альвеолами.

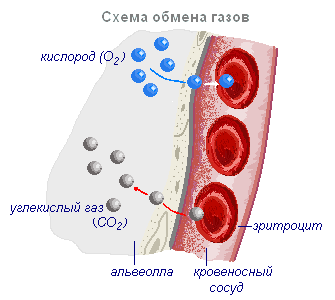

Стенки альвеол построены из особого тонкого однослойного эпителия и густо оплетены капиллярами. Общая толщина стенки альвеолы и стенки капилляра составляет 0,004 мм. Через эту тончайшую стенку происходит газообмен: в кровь из альвеолы поступает кислород, а обратно — углекислый газ. В лёгких насчитывается несколько сотен миллионов альвеол. Общая поверхность их у взрослого человека составляет 60–150 м 2 . благодаря этому в кровь поступает достаточное количество кислорода (до 500 литров в сутки).

Лёгкие

Лёгкие занимают почти всю полость грудной полости и представляют собой упругие губчатые органы. В центральной части лёгкого располагаются ворота, куда входят бронх, легочная артерия, нервы, а выходят легочные вены. Правое лёгкое делится бороздами на три доли, левое на две. Снаружи лёгкие покрыты тонкой соединительнотканной плёнкой — легочной плеврой, которая переходит на внутреннею поверхность стенки грудной полости и образует пристенную плевру. Между этими двумя плёнками находится плевральная щель, заполненная жидкостью, уменьшающей трение при дыхании.

На лёгком различают три поверхности: наружную, или рёберную, медиальную, обращённую в сторону другого лёгкого, и нижнюю, или диафрагмальную. Кроме того, в каждом лёгком различают два края: передний и нижний, отделяющие диафрагмальную и медиальную поверхности от рёберной. Сзади рёберная поверхность без резкой границы переходит в медиальную. Передний край левого лёгкого имеет сердечную вырезку. На медиальной поверхности лёгкого располагаются его ворота. В ворота каждого лёгкого входит главный бронх, легочная артерия, которая несёт в лёгкое венозную кровь, и нервы, иннервирующие лёгкое. Из ворот каждого лёгкого выходят две легочные вены, которые несут к сердцу артериальную кровь, и лимфатические сосуды.

Лёгкие имеют глубокие борозды, разделяющие их на доли — верхнюю, среднюю и нижнюю, а в левом две — верхнюю и нижнюю. Размеры лёгкого не одинаковы. Правое лёгкое несколько больше левого, при этом оно короче его и шире, что соответствует более высокому стоянию правого купола диафрагмы в связи с правосторонним расположением печени. Цвет нормальных лёгких в детском возрасте бледно-розовый, а у взрослых они приобретают тёмно-серую окраску с синеватым оттенком — следствие отложения в них попадающих с воздухом пылевых частиц. Ткань лёгкого мягкая, нежная и пористая.

Газообмен лёгких

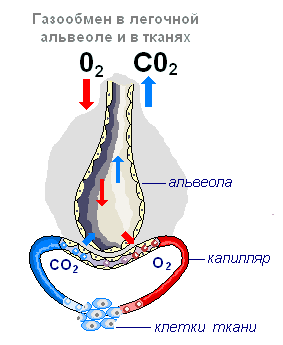

В сложном процессе газообмена выделяют три основные фазы: внешнее дыхание, перенос газа кровью и внутреннее, или тканевое, дыхание. Внешнее дыхание объединяет все процессы, происходящие в лёгком. Оно осуществляется дыхательным аппаратом, к которому относятся грудная клетка с мышцами, приводящими её в движение, диафрагма и лёгкие с воздухоносными путями.

Воздух, поступивший в лёгкие при вдохе, изменяет свой состав. Воздух в лёгких отдаёт часть кислорода и обогащается углекислым газом. Содержание углекислого газа в венозной крови выше, чем в воздухе, находящемся в альвеолах. Поэтому углекислый газ выходит из крови в альвеолы и содержание его меньше, чем в воздухе. Сначала кислород растворяется в плазме крови, далее связывается с гемоглобином, а в плазму поступают новые порции кислорода.

Переход кислорода и углекислого газа из одной среды в другую проходит благодаря диффузии от большей концентрации к меньшей. Хотя диффузия протекает медленно, поверхность контакта крови с воздухом в лёгких настолько велика, что полностью обеспечивает нужный газообмен. Подсчитано, что полный газообмен между кровью и альвеолярным воздухом может происходить за время, которое втрое короче, чем время пребывания крови в капиллярах (т.е. в организме имеются значительные резервы обеспечения тканей кислородом).

Венозная кровь, попав в лёгкие, отдаёт углекислый газ, обогащается кислородом и превращается в артериальную. В большом круге эта кровь расходится по капиллярам во все ткани и отдаёт кислород клеткам тела, которые постоянно потребляют его. Углекислого газа, выделяющегося клетками в результате их жизнедеятельности, здесь больше, чем в крови, и он диффундирует из тканей в кровь. Таким образом, артериальная кровь, пройдя через капилляры большого круга кровообращения, становится венозной и правой половиной сердца направляется в лёгкие, здесь опять насыщается кислородом и отдаёт углекислый газ.

В организме дыхание осуществляется с помощью дополнительных механизмов. Жидкие среды, входящие в состав крови (её плазмы), обладают низкой растворимостью в них газов. Поэтому, для того чтобы человек мог существовать, ему нужно было бы иметь сердце мощнее в 25 раз, лёгкие — в 20 раз и за одну минуту перекачивать более 100 литров жидкости (а не пять литров крови). Природа нашла способ преодоления этой трудности, приспособив для переноса кислорода особое вещество — гемоглобин. Благодаря гемоглобину кровь способна связывать кислород в 70 раз, а углекислый газ — в 20 раз больше, чем жидкая часть крови — её плазма.

Альвеола — тонкостенный пузырёк диаметром 0,2 мм, заполненный воздухом. Стенка альвеолы образована одним слоем плоских клеток эпителия, по наружной поверхности которых разветвляется сетка капилляров. Таким образом, газообмен происходит через очень тонкую перегородку, образованную двумя слоями клеток: стенки капилляра и стенки альвеолы.

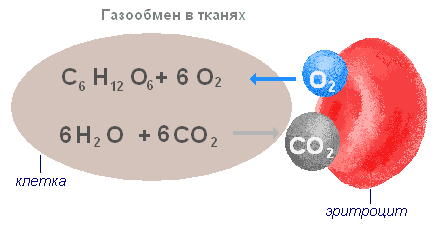

Обмен газов в тканях (тканевое дыхание)

Обмен газов в тканях осуществляется в капиллярах по тому же принципу, что и в лёгких. Кислород из тканевых капилляров, где его концентрация высока, переходит в тканевую жидкость с более низкой концентрацией кислорода. Из тканевой жидкости он проникает в клетки и сразу же вступает в реакции окисления, поэтому в клетках практически нет свободного кислорода.

Диоксид углерода по тем же законам поступает из клеток, через тканевую жидкость, в капилляры. Выделяющийся углекислый газ способствует диссоциации оксигемоглобина и сам вступает в соединение с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, транспортируется в лёгкие и выделяется в атмосферу. В оттекающей от органов венозной крови углекислый газ находится как в связанном, так и в растворённом состоянии в виде угольной кислоты, которая в капиллярах лёгких легко распадается на воду и углекислый газ. Угольная кислота может также вступать в соединения с солями плазмы, образуя бикарбонаты.

В лёгких, куда поступает венозная кровь, кислород снова насыщает кровь, а углекислый газ из зоны высокой концентрации (легочных капилляров) переходит в зону низкой концентрации (альвеол). Для нормального газообмена воздух в лёгких постоянно сменяться, что достигается ритмическими атаками вдоха и выдоха, за счёт движений межрёберных мышц и диафрагмы.

Транспорт кислорода в организме

| Путь кислорода | Функции |

| Верхние дыхательные пути | |

| Носовая полость | Увлажнение, согревание, обеззараживание воздуха, удаление частиц пыли |

| Глотка | Проведение согретого и очищенного воздуха в гортань |

| Гортань | Проведение воздуха из глотки в трахею. Защита дыхательных путей от попадания пищи надгортанным хрящом. Образование звуков путём колебания голосовых связок, движения языка, губ, челюсти |

| Трахея | Свободное продвижение воздуха |

| Бронхи | Свободное продвижение воздуха |

| Лёгкие | Органы дыхания. Дыхательные движения осуществляются под контролем центральной нервной системы и гуморального фактора, содержащегося в крови, — СО2 |

| Альвеолы | Увеличивают площадь дыхательной поверхности, осуществляют газообмен между кровью и лёгкими |

| Кровеносная система | |

| Капилляры лёгких | Транспортируют венозную кровь из легочной артерии в лёгкие. По законам диффузии О2 поступает из мест большей концентрации (альвеолы) в места меньшей концентрации (капилляры), в то же время СО2 диффундирует в противоположном направлении. |

| Легочная вена | Транспортирует О2 от лёгких к сердцу. Кислород, попав в кровь, сначала растворяется в плазме, затем соединяется с гемоглобином, и кровь становится артериальной |

| Сердце | Проталкивает артериальную кровь по большому кругу кровообращения |

| Артерии | Обогащают кислородом все органы и ткани. Легочные артерии несут венозную кровь к лёгким |

| Капилляры тела | Осуществляют газообмен между кровью и тканевой жидкостью. О2 переходит в тканевую жидкость, а СО2 диффундирует в кровь. Кровь становится венозной |

| Клетка | |

| Митохондрии | Клеточное дыхание — усвоение О2 воздуха. Органические вещества благодаря О2 и дыхательным ферментам окисляются (диссимиляция) конечные продукты — Н2О, СО2 и энергия которая идёт на синтез АТФ. Н2О и СО2 выделяются в тканевую жидкость, из которой диффундируют в кровь. |

Дыхание — это совокупность физиологических процессов, обеспечивающих газообмен между организмом и внешней средой (внешнее дыхание), и окислительных процессов в клетках, в результате которых выделяется энергия (внутреннее дыхание). Обмен газов между кровью и атмосферным воздухом (газообмен) — осуществляется органами дыхания.

Источником энергии в организме служат пищевые вещества. Основным процессом, освобождающим энергию этих веществ, является процесс окисления. Он сопровождается связыванием кислорода и образованием углекислого газа. Учитывая, что в организме человека нет запасов кислорода, непрерывное поступление его жизненно необходимо. Прекращение доступа кислорода в клетки организма ведёт к их гибели. С другой стороны, образованный в процессе окисления веществ углекислый газ должен быть удалён из организма, так как накопление значительного количества его опасно для жизни. Поглощение кислорода из воздуха и выделение углекислого газа осуществляется через систему органов дыхания.

Биологическое значение дыхания заключается в:

- обеспечении организма кислородом;

- удалении углекислого газа из организма;

- окислении органических соединений БЖУ с выделением энергии, необходимой человеку для жизнедеятельности;

- удалении конечных продуктов обмена веществ (пары воды, аммиака, сероводорода и т.д.).

Источник