Гаструляция у млекопитающих происходит способом

У человека имплантация погружная, или интерстициальная. За одни сутки бластоциста погружается в эндометрий почти наполовину, а через 40 часов — полностью. Дефект, образовавшийся в слизистой оболочке матки, восстанавливается в течение 5 суток. Условно имплантация состоит из двух фаз — прилипания (адгезии) бластоцисты к слизистой оболочке матки и погружения (инвазии) бластоцисты в глубину слизистой оболочки.

На 6-е сутки эмбриогенеза бластоциста прикрепляется к эпителию эндометрия (обычно, эмбриональным полюсом в области задней или вентральной стенки у маточного угла). В адгезии бластоцисты важную роль играют вещества группы интегринов, вырабатываемые эпителиоцитами слизистой оболочки матки. В норме у женщин между 19-24 сутками менструального цикла — т. е. в самые оптимальные для взаимодействия с бластоцистой сроки, наблюдается активная экспрессия гена интегрина в эпителиоцитах слизистой оболочки матки.

Гаструляция

У зародыша человека гаструляция инициируется в конце 1-й недели развития, сразу по окончании дробления и сброса прозрачной зоны, когда зародыш начинает погружаться в стенку матки.

1-я фаза гаструляция продолжается всю 2-ю неделю развития. Материал внутренней клеточной массы расщепляется способом деламинации на два листка — эпибласт (верхнюю часть) и гипобласт (нижнюю часть). Клетки гипобласта — мелкие кубические, их цитоплазма имеет пенистый вид, они формируют тонкий слой под эпибластом и граничат с полостью бластоцисты. Клетки эпибласта более высокие и имеют вид псевдомногослойного призматического эпителия.

Клетки эпибласта разобщаются посредством небольших полостей, при слиянии которых в дальнейшем формируется амниотическая полость. В нижней части амниотической полости остается небольшая группа клеток эпибласта — материал будущего зародыша (эмбриобласт) и внезародышевых органов.

2-я фаза гаструляции происходит на 3-й неделе развития, осуществляется способом иммиграции и завершается формированием трех зародышевых листков — эктодермы, мезодермы, энтодермы. В будущем из материала этих листков возникнут ткани эмбриона и внезародышевых органов. Происходящие во 2-й фазе гаструляции события напоминают таковые у куриного зародыша и представителей млекопитающих.

Инициация иммиграции связана с активной и неравномерной в разных участках эпибласта пролиферацией клеток, которая приводит к формированию клеточных потоков и образованию на поверхности эпибласта структур, известных как первичная полоска и гензеновский узелок. Округлый и плоский зародышевый диск во 2-ю фазу гаструляции превращается в вытянутый с расширенным краниальным и более узким каудальным концами.

Особое морфогенетическое значение в раннем эмбриогенезе принадлежит головному отростку (нотохорду). Головной отросток растет в краниальном направлении между эпи- и гипобластом, пока не достигнет прехордальной пластинки, которая является «индикатором» будущего рта зародыша. Головной отросток дает начало развитию хорды зародыша — своеобразного клеточного стержня, который определяет первичную ось эмбриона и придает ему «жесткость».

Хорда формирует ось скелета зародыша человека и является основой развития костей осевого скелета (позвоночника, ребер, грудины, черепа). Вокруг хорды в будущем сформируется позвоночный столб. Нотохорд оказывает важное индуцирующее влияние на дифференцировку прилежащего к нему сверху участка эктодермы в нервную пластинку и далее — в нервную трубку, из которой будут развиваться головной и спинной мозг. К концу 3-й недели эмбриогенеза хорда почти полностью сформирована и простирается от орофарингеальной мембраны до каудального конца зародыша.

Источник

Эмбриональное развитие

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

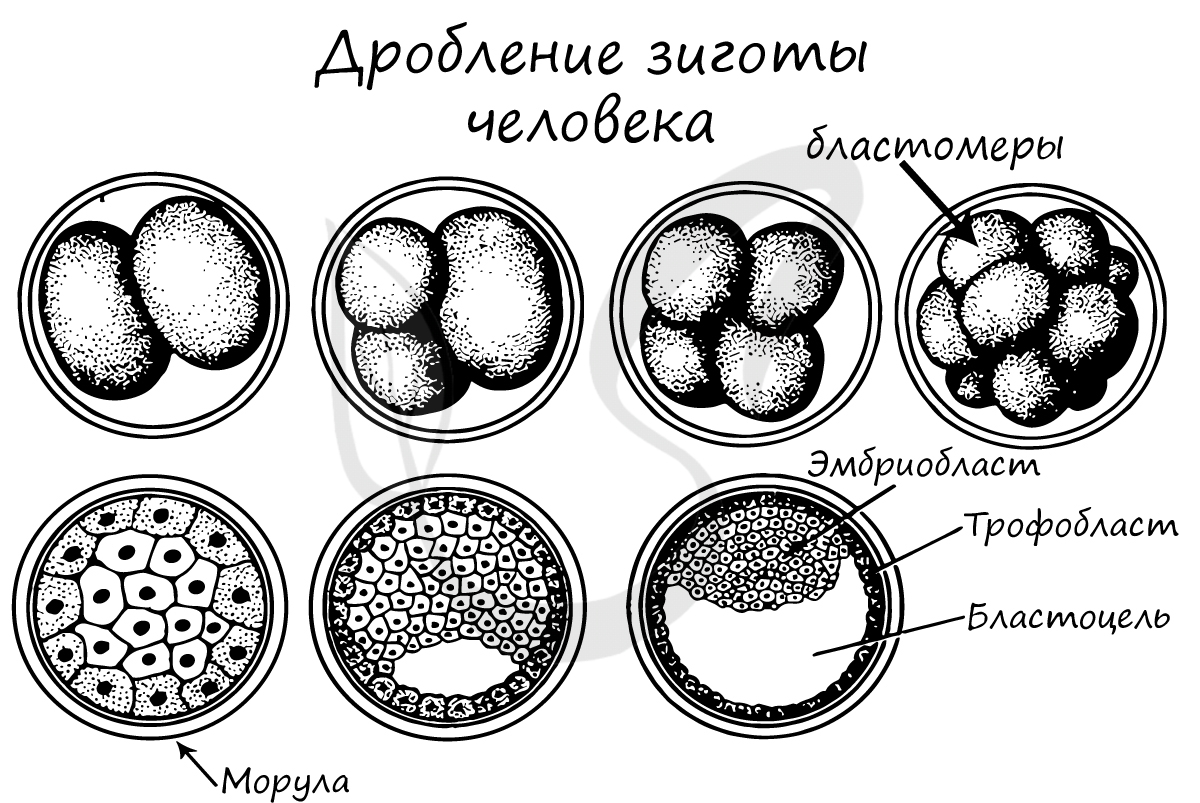

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение — слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum — ягода тутового дерева) — клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция — заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри — бластула (греч. blastos — зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость — бластоцель (греч. koilos — полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

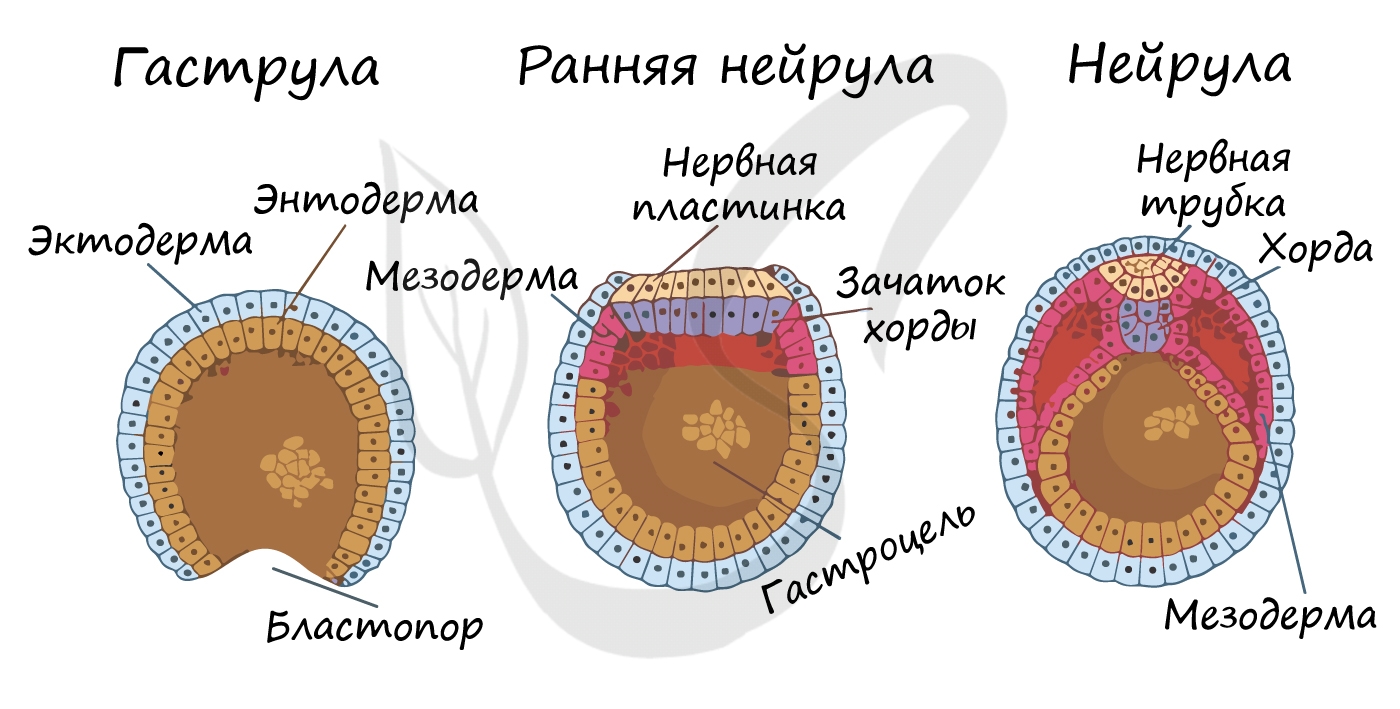

Гаструляция (греч. gaster — желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь — происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется — гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду — первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós — внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος — наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок — мезодерма (греч. μέσος — средний).

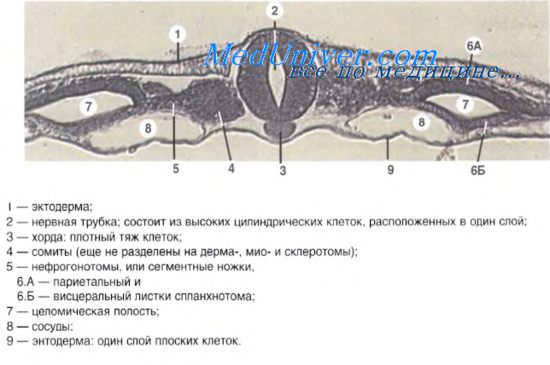

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции — закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма — окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος — наружный) — наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος — средний) — средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós — «внутренний») — внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

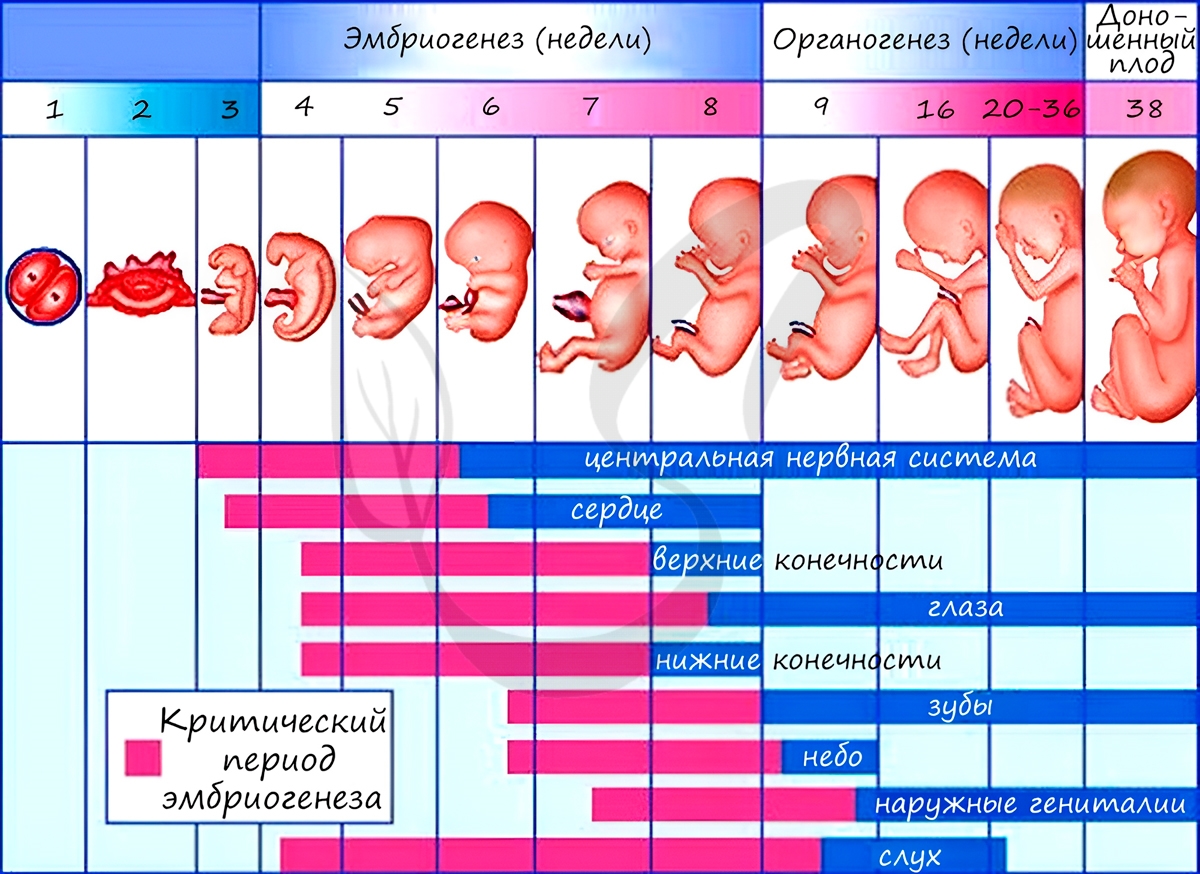

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας — чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные — группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа — аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

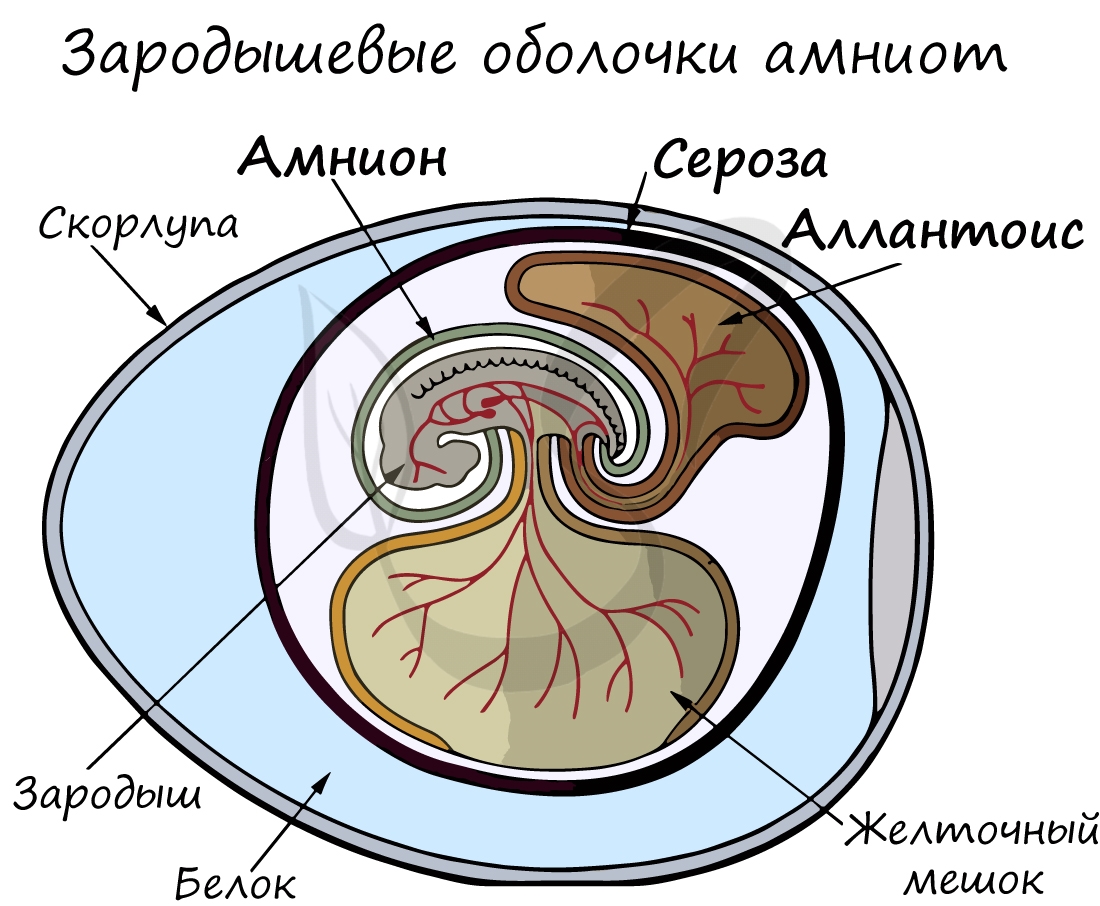

Амниоты — группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они «обрели независимость» от него.

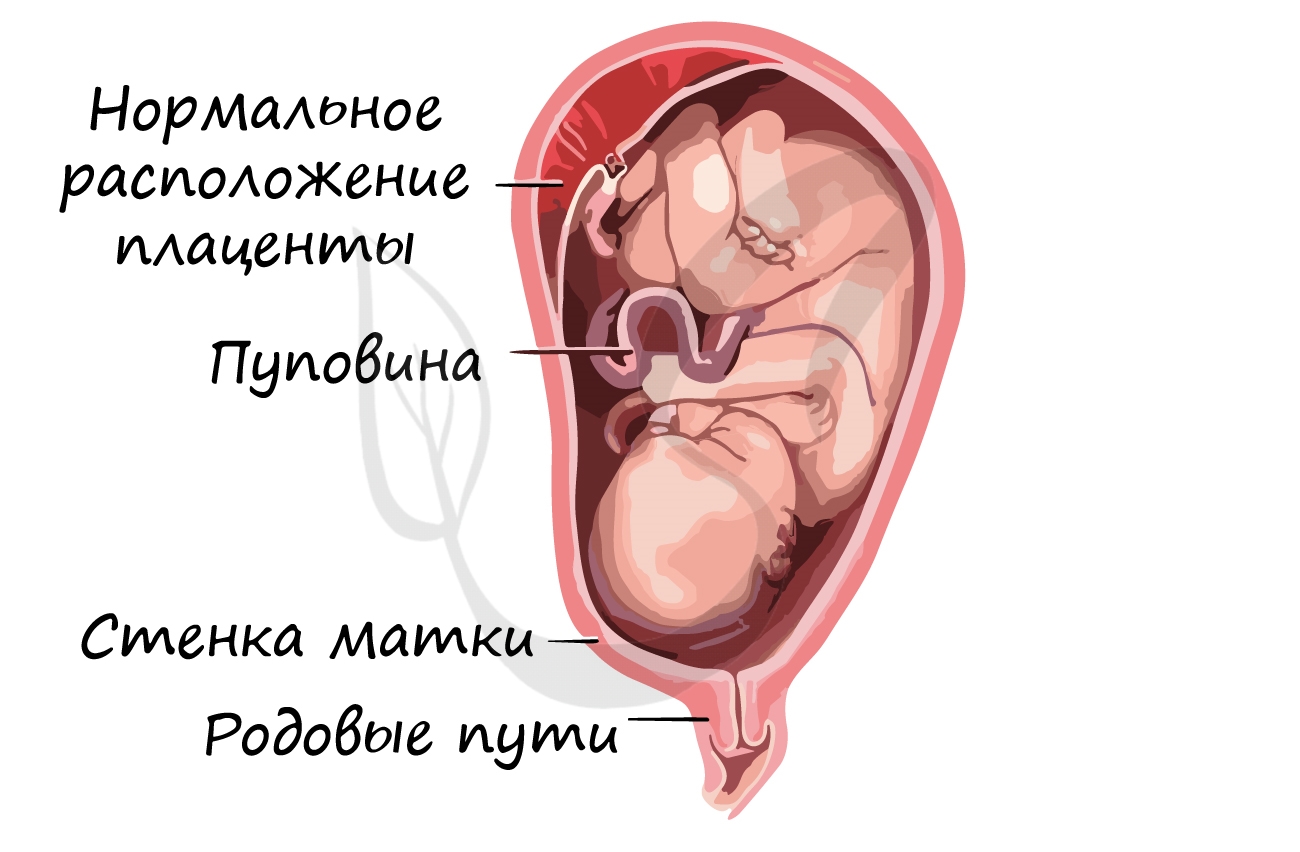

Развитие плода происходит в мышечном органе — матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту — «детское место» — орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой — кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган — пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Гаструляция млекопитающих

Развитие млекопитающих

У высших (плацентарных) млекопитающих яйцеклетка содержит малое количество желтка и является вторичной олигоизолецитальной. Дробление полное, неравномерное, асинхронное. В ходе дробления наблюдается ранняя компактизация бластомеров, в результате чего образуется плотный клеточный шар – морула. В последующем возникает полость наполненная жидкостью – бластоцель и формируется бластоциста. В процессе образования бластоцисты бластомеры наружной клеточной массы формируют трофобласт, а бластомеры внутренней клеточной массы – эмбриобласт.

У плацентарных млекопитающих по сравнению с беспозвоночными и низшими позвоночными очень рано начинает функционировать геном зародыша. Трансляция белков с генома зародыша наблюдается со стадии восьми бластомеров.

В период дробления у млекопитающих происходит ранее обособление клеток, которые образуют внезародышевые органы, что связано с внутриутробным способом развития.

Рис. 1. Схема дробления и образования бластоцисты млекопитающих: А – полное асинхронное дробление зиготы, стадии 2 и 4 бластомеров; Б – обрастание светлыми клетками темных (морула); В – образование бластоцисты, формирование полости, обособление темных клеток внутренней клеточной массы от светлых — наружной клеточной массы — трофобласта; 1 – внутренняя клеточная масса, 2 – трофобласт

Особенности развития млекопитающих:

1) в ходе развития у млекопитающих появляется необходимость в создании таких внезародышевых органов как амнион и плацента, которые защищают зародыш и обеспечивают его метаболитами матери;

2) развитие зародыша происходит в матке, что освобождает его от необходимости развиваться быстро;

3) внезародышевые органы, в частности плацента, обеспечивают зародыша питательными веществами материнского организма, поэтому яйцеклетка не нуждается в большом количестве желтка и дробление протекает с той же скоростью что и деление соматической клетки.

Гаструляция млекопитающих, как и у всех позвоночных, протекает в две фазы и заканчивается образованием трех зародышевых листков, комплекса осевых зачатков органов и внезародышевых органов.

Первая фаза гаструляции осуществляется путем деламинации и протекает одновременно с имплантацией. При этом эмбриобласт бластоцисты расщепляется на эпи- и гипобласт (рис. 10). Эпибласт является источником развития зародыша и внезародышевой амниотической эктодермы. Клетки гипобласта перемещаются по внутренней поверхности трофобласта и участвуют в образовании желточного мешка, который плотно прилегает к трофобласту. Одновременно в конце ранней гаструляции происходит формирование таких внезародышевых органов, как желточный мешок, хорион, аллантоис.

Первыми из внезародышевых органов формируются желточный мешок и аллантоис. Сначала под эпибласт выселяются клетки, которые заполняют всю полость бластоцисты и образуют первичную внезародышевую мезенхиму. В ней формируются две полости – одна над эпибластом, вторая под гипобластом. Сформировавшиеся полости обрастают клетками за счет размножения клеток обоих клеточных пластов – эпи- и гипобласта. При этом образуются два пузыря – амниотический, расположенный над будущим зародышем, и желточный – под гипобластом; материалом для пузырей станут это будущие амнион и желточный мешок. Часть мезенхимы подходит близко к трофобласту и вместе с ним формирует хорион.

К началу ранней гаструляции зародыш имеет следующее строение: снаружи находится хорион, состоящий из двух слоев – трофобласта и внезародышевой мезенхимы. Сам трофобласт разделен на два листка – симпластотрофобласт, располагающийся снаружи, и внутренний цитотрофобласт. Полость зародыша заполнена внезародышевой мезенхимой. В ней находится два пузырька – амниотический пузырек, состоящий из внезародышевой мезенхимы и внезародышевой эктодермы; и пузырек желточного мешка, сформированный внезародышевой мезенхимой и внезародышевой энтодермой. Пузырьки прилегают друг к другу и прикреплены к хориону с помощью амниотической ножки, которая образована внезародышевой мезенхимой.

Тело зародыша, образованное клетками дна амниона и крышей желточного мешка, называется зародышевым диском и состоит из эпи- и гипобласта.

Поздняя гаструляция у млекопитающих осуществляется путем миграции и частичной инвагинации. Основные процессы протекают в эпибласте и напоминают таковые при гаструляции у птиц с образованием первичной полоски и первичного узелка. Первичная полоска содержит материал для формирования зародышевой эктодермы, и мезодермы. Первичный узелок является источником хордального отростка. Клетки первичной полоски прорывают эпибласт, мигрируют между эпибластом и гипобластом и образуют мезодерму. С этого момента зародыш становится трехслойным.

Клетки первичного узелка мигрируют под эпибласт и образуют хордальный отросток. Часть клеток первичной полоски перемещаются по направлению к гипобласту, встраиваются в него и занимают центральное положение. Из них формируется кишечная энтодерма.

Из всех зародышевых листков (но в основном из мезодермы) выселяются клетки, которые заполняют все пространство между зародышевым листком и формируют вторичную, или зародышевую, мезенхиму.

Таким образом, ранняя гаструляция у млекопитающих, как и у всех позвоночных, заканчивается расщеплением эмбриобласта на два листка, а поздняя – образованием третьего зародышевого листка – мезодермы, комплекса осевых зачатков (хорды, нервной и кишечной трубки) и внезародышевых органов (амниона, хориона, желточного мешка).

Внезародышевые органы – временные, или провизорные, – образуются у позвоночных в процессе гаструляции и имеют характерные особенности:

— формируются вне тела зародыша;

— принимают активное участие в процессе роста и развития;

— перестают функционировать при рождении.

Впервые внезародышевые органы в процессе эволюции появились у рыб в виде желточного мешка, который выполняет трофическую функцию у всех позвоночных, кроме млекопитающих. В стенке желточного мешка формируются кровеносные сосуды, которые связывают его с сосудистой системой зародыша: по ним желток, расщепленный ферментами, поступает в организм зародыша.

Рис. 2. Схема развития внезародышевых органов у птиц: 1 – скорлупа; 2 – воздушная камера; 3 – белочная оболочка (белок); 4 – амниотическая складка; 5 – зародыш; 6 – кишечная трубка; 7 – аллантоис; 8 – формирование серозной оболочки (хориона); 9 – обрастание желтка и образование желточного мешка

С выходом на сушу у позвоночных появляется необходимость еще в одном внезародышевом органе – амнионе, который дает возможность зародышу развиваться в водной среде. Необходимость водной среды для развития зародыша обусловлена тем, что она удерживает постоянную температуру окружающей среды, предохраняет зародыш от высыхания, механических повреждений, обеспечивает процессы выделения и поглощения.

Амнион (амниотическая оболочка) формируется двумя способами: при замыкании надзародышевой складки у птиц и рептилий (рис. 2) или путем раздвижения экто- и энтодермы у млекопитающих и человека (рис. 3). Независимо от способа образования зародыш оказывается окруженным амниотическими оболочками со всех сторон. Сами оболочки продуцируют жидкость, которая заполняет амниотическую полость. Химический состав амниотической жидкости изменяется по мере развития зародыша.

Функции амниотической жидкости:

— механическая защита (от повреждения, высыхания, срастания);

— выбор пути дифференцировки клеток наружной поверхности зародыша и создания необходимого давления для развития полостей – носовой, ротовой, ткани для развития легкого.

В ходе эволюции формируется орган или группа вспомогательных органов, которые обеспечивают дыхание и выделение продуктов метаболизма. Это серозная оболочка у низших и хорион, плацента и аллантоис у млекопитающих.

Серозная оболочка является самой наружной внезародышевой оболочкой, которая примыкает к скорлупе у птиц или стенке матки у млекопитающего (хорион). Эта оболочка осуществляет обмен веществ между зародышем и окружающей средой.

Аллантоис – развивается в результате выпячивания стенки задней кишки. У птиц и рептилий он выполняет дыхательную и выделительную функции. У млекопитающих проводит сосуды к зародышу и плаценте.

Рис. 3. Схема последовательных стадий образования внезародышевых органов у млекопитающих: 1 – зародыш; 2 – туловищная складка; 3 – амниотические складки; 4 – амнион; 5 – желточный мешок; 6 – аллантоис; 7 – хорион

Хорион формируется с момента исчезновения оболочки оплодотворения и внедрения трофобласта в стенку матки, то есть с момента имплантации. В том месте, где зародыш прикрепился к слизистой оболочке матки, ворсины хориона разрастаются и вместе с децидуальной оболочкой матки формируют плаценту. На остальном протяжении они редуцируют, образуя гладкий хорион.

Первоначально ворсины представляют собой выросты трофобласта и называются первичными ворсинами. Ворсины, сформировавшиеся из трофобласта и подлежащей внезародышевой мезодерме, называются вторичными. Третичные, или истинные, ворсины состоят из эпителия трофобласта, соединительной ткани и сосудов зародыша, которые прорастают вдоль аллантоиса и разветвляются в ворсины.

Сосуды ворсин связаны с сосудами зародыша через аллантоисные сосуды, которые входят в состав пупочного канатика.

Обмен метаболитами в плаценте у млекопитающих осуществляется следующим образом: метаболиты зародыша по пупочным артериям попадают в сосуды ворсин и проникают последовательно через стенку капилляра ворсины, соединительную ткань ворсины, эпителий трофобласта и поступают в материнский организм. От матери все необходимые метаболиты проходят тот же плацентарный барьер, но уже в обратном порядке и по пупочной вене поступают к зародышу.

В зависимости от типа питания зародыша у млекопитающих выделяют следующие типы плацент.

1. Эпителиохориальная – ворсины хориона врастают в ткани матки и эпителий ворсин контактирует с эпителием матки.

2. Десмохориальная – ворсины хориона разрушают эпителий маточных желез и контактируют с соединительной тканью матки.

3. Эндотелиохориальная – ворсины хориона разрушают эпителий и соединительную ткань и контактируют с эндометрием сосудов.

4. Гемохориальная – ворсины хориона разрушают стенку кровеносного сосуда матки и контактируют непосредственно с кровью материнского организма.

Животные с первым и вторым типом плацент после рождения быстро приспосабливаются к самостоятельной жизни, так как хорион только поглощает из крови матери белки и расщепляет их, а синтез собственных белков происходит в печени зародыша.

При третьем и четвертом типах плацент хорион сам синтезирует эмбриоспецифические белки из аминокислот материнского организма. Вот почему зародыши животных и человека с таким типом плацент длительное время не способны к внеутробному существованию.

Размножение млекопитающих значительно отличается от размножения других позвоночных. Огромное количество зверей живородящие. Наблюдаемая у некоторых пресмыкающихся, земноводных и даже рыб живородность существенным образом отличается от живородности млекопитающих.

Оплодотворенные яйца низших позвоночных задерживаются в яйцеводах самки, а зародыш получает все необходимые питательные вещества из запасов яйца.

В противоположность этому мелкие яйца млекопитающих имеют ничтожное количество питательных веществ. Оплодотворение у млекопитающих внутреннее. Созревшие яйцевые клетки поступают в парные яйцеводы, где происходит их оплодотворение. Оба яйцевода открываются в особый орган женской половой системы — матку. Матка — мускульный мешок, стенки которого способны сильно растягиваться. Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к стенке матки, где происходит развитие плода.

В месте прикрепления яйцеклетки к стенке матки развивается плацента или детское место. Зародыш соединен с плацентой пуповиной, внутри которой проходят его кровеносные сосуды.

В плаценте через стенки сосудов из крови матери в кровь зародыша поступают питательные вещества и кислород, удаляется углекислый газ и другие, вредные для зародыша продукты жизнедеятельности. В момент рождения у высших зверей плацента отделяется от стенки матки и выталкивается наружу в виде последа.

Особенности размножения и развития отличают млекопитающих от других классов позвоночных животных.

Эволюция системы размножения зверей – от утконоса до высших млекопитающих – шла по пути совершенствования:

- органов выкармливания детёнышей молоком,

- органов развития зародыша внутри материнского организма.

Клоака, объединяющая низших зверей с пресмыкающимися и птицами, исчезает, возникает матка.

Рождение из яйца заменяется живорождением.

С точки зрения строения организма, только у высших млекопитающих есть матка и плацента – органы для обеспечения внутриутробного развития зародышей. Только млекопитающие выкармливают детёнышей молоком – веществом, которое содержит всё необходимое для развития детёныша.

Только высшие млекопитающие могут обеспечить своему потомству такую защиту, которая не повлечёт за собой сокращение числа детёнышей.

Образ жизни и поведение млекопитающих, как и других животных, меняется в связи с сезонными изменениями условий обитания. Осенью звери линяют. Неблагоприятное зимнее время многие проводят в спячке, а другие делают запасы кормов. Немногие совершают миграции. Численность млекопитающих зависит от кормовых условий, болезней, хищников.

Гаструляция у млекопитающих

Вместо того чтобы развиваться самостоятельно, большинство млекопитающих разработали замечательную стратегию развития внутри своей матери. Зародыш млекопитающих получает питательные вещества непосредственно от матери, а не пользуется накопленным желтком.

Эта эволюция повлекла за собой резкие перемены в материнской анатомии (такие, как расширение нижнего отдела яйцевода, образующее матку), а также развитие у плода органа, способного к усвоению материнской пищи — плаценты.

4.39. Первое разделение клеток в пределах внутренней клеточной массы заключается в формировании слоя гипобласта. Эти клетки, отделяясь от внутренней клеточной массы, вселяются в полость бластоцисты, где из них образуется энтодерма желточногомешка.

Как и у зародышей птиц, у млекопитающих эти клетки не участвуют в построении какой-либо части организма новорожденного. Оставшуюся на поверхности часть внутренней клеточной массы, лежащую над гипобластом, теперь следует считать эпибластом.Эпибласт затем расщепляется посредством мелких трещин, которые в конце концов сливаются, отделяя зародышевый эпибластот других клеток эпибласта, образующих выстилку амниона. После образования выстилки амнион наполняется секретом, называемым амниотической жидкостью, которая предотвращает высыхание развивающегося зародыша.

Эмбриональный эпибласт содержит все клетки, необходимые для образования самого зародыша. В этом отношении он сходен с эпибластом птиц. На заднем крае эмбрионального эпибласта образуется локальное утолщение, в итоге дающее начало первичной полоске, через которую мигрируют клетки-предшественники энтодермы и мезодермы. Как и у зародыша птиц, клетки мигрирующие между слоями гипобласта и эпибласта, покрыты гиалуроновой кислотой.

В то время как в зародышевом эпибласте наблюдаются движения клеток, напоминающие движения клеток при гаструляции у рептилий и птиц, из клеток трофобласта образуются органы, характерные только для млекопитающихи обеспечивающие выживание плода в матке.

Часть клеток трофобласта — нормально делящиеся клетки — составляет слой, называемый цитотрофобластом,другая часть образует популяцию, в которой деления ядер не сопровождаются цитокинезом в результате чего формируется синцитиальный трофобласт.На его поверхности образуются многочисленные ворсминки.

Они внедряются в слизистую оболочку матки, закрепляя в ней зародыша. Матка в свою очередь посылает в эту область кровеносные сосуды, где они затем контактируют с синцитиальным трофобластом.

Вскоре после этого мезодермальная ткань простирается кнаружи от гаструлируюшего зародыша. К этому времени на поверхности трофобласта развиваются многочисленные выросты (ворсинки). Было показано, что мезодермальная ткань мигрирует через первичную полоску, но становится внезародышевой, а не зародышевой мезодермой и входит в ворсинки трофобласта. Из внезародышевой мезодермы формируются кровеносные сосуды, несущие питательные вещества от матери к зародышу.

Узкий соединительный стебелекиз внезародышевой мезодермы соединяет зародыш с трофобластом, а затем формирует сосуды пупочного канатика.Полностью развитый орган, состоящий из ткани трофобласта и содержащий внезародышевые кровеносные сосуды (мезодермального происхождения), называется хорионом;сливаясь со стенкой матки, хорион образует плаценту.

Видно, что плод заключен в амнион и, кроме того, защищен еще хорионом.

Гаструляция у млекопитающих и человека

Можно легко различить кровеносные сосуды, входящие в хорион и выходящие из него, а также ворсинки, простирающиеся от наружной поверхности хориона. Эти ворсинки содержат кровеносные сосуды и увеличивают площадь хориона, доступную для материнской крови.

Для высших млекопитающих характерно более или менее плотное прикрепление зародыша к стенкам матки, наступающее через несколько дней после начала развития (у мыши на 6-е, у человека на 7-е сутки), когда зародыш находится на стадии бластоцисты.

В основе процесса прикрепления, называемого имплантацией, лежит погружение ворсинок хориона в стенку матки. В результате образуется особый орган — плацента, имеющая зародышевую часть (ворсинки хориона) и материнскую часть (более или менее измененная стенка матки).

В зависимости от расположения ворсинок на хорионе и крипт на слизистой оболочке матки у млекопитающих различают несколько типов строения плацент.

Например, у ряда копытных (коровы), лемуров и китообразных встречается полуплацента,в которой ворсинки хориона погружаются в складки слизистой оболочки матки, как пальцы в перчатку.

Такая плацента называется неотпадающей, т.к. при родах ворсинки хориона выходят из углублений слизистой оболочки матки, не повреждая ее, без кровотечения. Наиболее тесная связь сосудов плода и матери осуществляется в гемохориальной плаценте приматов и некоторых других отрядов животных. Здесь ворсинки хориона прободают эндотелий кровеносных сосудов слизистого слоя матки и непосредственно соприкасаются с материнской кровью.

Таким образом, кровь матери и плода разделена между собой лишь тонкой наружной оболочкой ворсинок хориона и стенками капиллярных сосудов зародыша.

Установлено, что клетки ворсинок хориона активно заглатывают путем пиноцитоза целые капельки крови матери. Отторжение плаценты у всех хищных, грызунов, летучих мышей и приматов при родах сопровождается отпадением части слизистой оболочки матки и кровотечением, поэтому ее называют отпадающей (децидуальной).

Таким образом, хотя кровеносные сосуды плода и матери нигде не сливаются, растворенные в крови вещества могут диффундировать через ворсинки.

Этим способом мать снабжает плод питательными веществами и кислородом, а плод отправляет в кровеносную систему матери конечные продукты обмена (главным образом диоксид углерода и мочевину).

Внезародышевые органы млекопитающих и типы плацент

Формирование внезародышевых органов: оболочек, желточного мешка и аллантоиса.

Птицы, рептилии и млекопитающие относятся к группе амниот — животных, эмбриональное развитие которых протекает во внезародышевых оболочках.

Всего внезародышевых оболочек (органов) четыре:

Внезародышевые органы выполняют разные функции и различаются по тому, какие зародышевые листки участвуют в их формировании.

Амнион и хорион образуются из слоя клеток, образованно эктодермой и париетальным листком латеральной мезодермы, называемым соматоплеврой. По своему происхождению амнион и хорион являются соматоплевральными внезародышевыми оболочками.

Стенка желточного мешка и аллантоис образуются в результате разрастания слоя клеток, образованного энтодермой и висцеральным листком латеральной мезодермы – спланхноплеврой. По своему происхождению желточный мешок и аллантоис являются спланхноплевральными внезародышевыми органами.

Желточный мешок выполняет функцию органа питания.

Висцеральный листок мезодерме, входящий в состав стенки желточного мешка, развивает мощную систему кровесносных сосудов и капилляров, по которой питательные вещества из желточного мешка переносятся в тело зародыша. Жеоточный мешок соединяется со средней кишкой зародыша тонкой трубкой – желточным стебельком, внутри которого находится желточный проток.

Однако питательные вещества через желточный проток не поступают. В утилизации желтка участвуют клетки стенки желточного мешка. Сначала энтодермальные клетки расщепляют белки желтка яйца до растворимых аминокислот, которые потом поступают в кровеносные сосуды мезодермы и с кровотоком переносятся в тело зародыша.

Кроме того, желточный мешок является органом внезародышевого кроветворения. В мезодерме желточного мешка закладываются кровяные островки, которые дают первую генерацию клеток крови зародыша и являются источник стволовых кроветворных клеток. Последние мигрируют по внезародышевым кровеносным сосудам и заселяют кроветворные органы зародыша.

Амнион – внезародышевый орган,закладывается вместе с хорионом в виде складки на стенке зародышевого мешка в его головном отделе (головная амниотическая складка) в середине вторых суток инкубации.

Он состоит из внезародышевой эктодермы и париетального листка внезародышевой мезодермы. Складка из этих листков с течение третьих суток инкубации нарастает на тело зародыша до уровня поворота и вдоль его тела. На третьи сутки инкубации формируется хвостовая амниотическая складка, она начинает подниматься над хвостовой частью тела зародыша, достигая примерно уровня растущей хвостовой кишки.

К началу четвертых суток инкубации амниотические складки все больше нарастают над телом зародыша и покрывают его, образую сначала заметной величины отверстие, а затем смыкаются, оставляя узкое воронкообразное отверстие – сероамниотический проток.

Таким образом, над телом зародыша создается полость, которая через сероамниотический проток заполняется жидкой фракцией белка из белковой (третичной) оболочки яйца. С этого времени зародыш оказывается погруженным в жидкую среду, соответствующую водной среде обитания низших позвоночных животных.

Жидкость амниона примерно на 14-ые сутки инкубации становится дополнительным к желтку источником питания цыпленка непосредственно через формирующийся рот и желудочно-кишечный тракт.

Аллантоис формируется как дивертикул задней кишки зародыша, разрастающийся в полость экзоцелома и вытесняющий его. У птиц аллантоис представляет собой большой мешок, в котором накапливаются и хранятся до вылупления цыпленка токсические продукты метаболизма зародыша.

В основном это продукты азотистого обмена, накапливающиеся в виде солей мочевой кислоты.

Хорион (сероза) образует внешнюю внезародышевую оболочку эмбриона и выполняет защитную функцию. По мере разрастания аллантоиса висцеральная мезодерма, покрывающая его снаружи, прирастает к париетальной мезодерме хориона – формируется хориоаллантоис. В хориаллантоисной оболочке из материала висцеральной мезодермы формируется большое число кровеносных сосудов, формирующих густую капиллярную сеть.

Она осуществляет газообмен, то есть выполняет функцию дыхания зародыша. Хориоаллантоис обеспечивает также растворение кальция скорлупы, который необходим для остеогенеза, и его транспорт к зародышу.

Типы плацент.

Типы плацент.

Продолжением имплантации является процесс образования плаценты – плацентация.

Плацента – провизорный орган, который формируется во время беременности, в ее построении участвуют как эмбриональные, так и материнские ткани. Через плаценту осуществляется связь зародыша с материнским организмом. Функции плаценты, обеспечивающие нормальное развитие зародыша, многообразны: трофика и газообмен, защитная, регуляторная, гормональная, антитоксическая и т.д. Основная функция плаценты заключается в передаче веществ, растворенных в крови матери, эмбриону и наоборот.

Питательные вещества диффундируют из крови матери в кровь эмбриона, а конечные продукты обмена веществ плода диффундируют в кровь матери и выводятся ее выделительной системой. Через плаценту осуществляются газообмен: кислород поступает от матери к эмбриону, а углекислый газ – от эмбриона к матери. Кроме того, плаценты многих млекопитающих вырабатывают гормоны, которые способствуют сохранению беременности (у человека это хорионический гонадотропин).

При рождении плода плацента отторгается.

У разных представителей плацентарных млекопитающих строение плаценты неодинаково. Иногда плаценты различных видов млекопитающих классифицируют по их анатомическому строению. При этом учитывается форма плаценты и расположение на ней ворсинок хориона. По этим признакам выделяют 4 вида плацент (классификация по О.Гертвигу):

7. диффузная плацента, для которой характерно образование ворсин по всей поверхности хориона;

Множественные плаценты – хориальные ворсины представлены группами, границами между ними являются участки гладкого хориона;

9. Зонарная плацента – ворсины хориона располагаются, как бы опоясывая плод;

10. Дискоидальная плацента – хориальные ворсины сконцентрированы в одном участке хориона; характерны для грызунов, приматов и человека.

Однако чаще при классификации плацент используют другой подход – гистологический.

В основу его положена степень сближения с материнским кровеносным руслом.

Кровоток плода и кровоток матери никогда не смешиваются: их разделяет несколько слоев эмбриональной и материнской ткани, которые образуют так называемый гемоплацентарный барьер.

Он обеспечивает селективный обмен растворенными веществами между системами кровообращения материнского организма и плода. Плаценты разных видов млекопитающих подразделяют на 4 типа в зависимости от количества слоев, разделяющих кровоток матери и плода:

4) Эпителиохориальные плаценты – материнские ткани не разрушаются, а ворсины хориона только прилегают к углублениям слизистой оболочки матки (свиньи, лошади и др.);

5) Синдесмохориальные плаценты – ворсины хориона разрушают эпителий матки и вторгаются в соединительную ткань слизистой оболочки матки (жвачные животные);

6) Эндотелиохориальные плаценты – ворсины контактируют с эндотелием кровеносных сосудов слизистой матки (хищники);

7) Гемохориальные плаценты – ворсины хориона соприкасаются непосредственно с материнской кровью; разветвленная сеть ворсин расположена в межворсинчатом пространстве, заполненном несвертывающейся кровью матери, то есть осуществляется наиболее совершенный контакт между плодом и материнским организмом (грызуны, насекомоядные, обезьяны и человек).

В плацентах 2-4 типов клетки трофобласта вырабатывают протеолитические ферменты, которые разрушают прилежащие маточные ткани.

Глубина проникновения клеток трофобласта в глубь материнских тканей зависит от митотической и протеолитической активности клеток трофобласта, а также мигрировать в глбь материнских тканей на ранних этапах формирования плаценты.

Клетки трофобласта вырабатывают сходные с пепсином гликопротеины, характерные для беременности (PAG – Pregnancy Associated Glycoproteins). Так, например, у жвачных в клетках трофобласта экспрессируется около 100 генов, кодирующих белки этой группы, и в результате экзоцитоза везикул, содержащих PAG.

По крайней мере часть этих молекул имеют высокую протеинкиназную активность и разрушает окружающие материнские клетки, а другая часть выполняет барьерную функцию, связывая белки, выделяемые материнскими клетками. Белки группы PAG вырабатываются и в трофобласте эпителиохориальной плаценты свиньи, но, по-видимому, они не экзоцитируются в количестве, достаточном для разршения окружающих материнских тканей.

В случае синдесмохориальных плацент (жвачные) клетки трофобласта не проходят глубоко в материнские ткани, так как довольно быстро устанавливают специализированные плотные контакты с окружающими материнскими клетками и теряют мобильность.

Клетки трофобласта, которые мигрируют в материнские ткани, являются двух- и трехъядерными, но в формировании единого слоя синцититрофобласта, как в случае гемохориальной плаценты человека, не происходит.

В случае гемохориальных плацент у приматов и человека слой синцитиотрофобласта, обладающий высокой протеолитической и фагоцитарной активностью, разрушает не только маточный эндотелий и лежащую под ним децидуальную ткань, но и стенки кровеносных сосудов, которыми пронизан эндометрий.

В гемохориальных плацентах грызунов синцитий не формируется и все клетки трофобласта сохраняют свою индивидуальность, но для них также характерны высокий уровень протеолитической и фагоцитарной активности, а на начальных этапах формировария плаценты – активная миграция в глубь материнских тканей.

В результате в обоих случаях кровь матери контактирует непосредственно с поверхностью хориона и от кровотока эмбриона ее отделяют только эмбриональные ткани.

По степени повреждения материнсаких тканей при родах все типы плацент подразделяют на отпадающие (или децидуальные) и неотпадающие.

Для свиней, лошадей, верблюдов, многих жвачных животных, лемуров и некоторых других видов плацентарных млекопитающих характерна неотпадающая плацента, состоящая только из плодных тканей.

При родах ворсины хориона выходят из углублений слизистой оболочки матки, не повреждая ее, без кровотечений.

Для хищных, грызунов, насекомоядных, рукокрылых, приматов и человека характерны плаценты отпадающего (децидуального типа). В состав такой плаценты входят как плодные, так и материнские ткани.

При родах происходит так называемое отторжение плаценты – вместе с ворсинами хориона отторгается и часть слизистой оболочки матки, что вызывает довольно значительное кровотечение.

В случаях формирования децидуальной плаценты маточный эндометрий реагирует на имплантацию эмбриона – в нем развивается децидуальная реакция. Клетки эндометрия, расположенные вокруг места имплантации, начинают активно делиться.

Источник

Типы плацент.

Типы плацент.