Гаструляция у ланцетника осуществляется способом

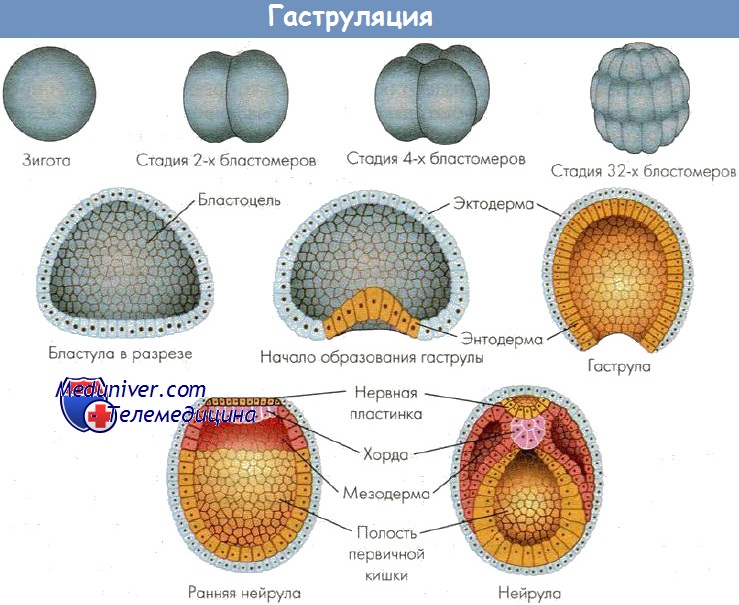

Гаструляция — результат активного деления клеток, роста и направленных перемещений (миграций) клеточных потоков с формированием многослойного зародыша, или гаструлы, (возникновением послойно расположенных, отделенных друг от друга отчетливой щелью, зародышевых листков: наружного — эктодермы, среднего — мезодермы, внутреннего — энтодермы). Перемещение клеток происходит в строго определенной области зародыша — в области серого серпа. Последний был описан В. Ру в 1888 г. В оплодотворенном яйце амфибии серый серп выявляется как окрашенная область на стороне, противоположной проникновению спермия. В этом месте, как полагают, локализуются факторы, необходимые для гаструляции.

У разных представителей позвоночных гаструляция совершается несколькими основными способами: путем инвагинации (впячивания), иммиграции (перемещения части клеток внутрь зародыша), эпиболии (обрастания), деламинации (расщепления). Способы гаструляции зависят от типа яйцеклетки. При любом способе гаструляции в качестве ведущих сил выступают неравномерная пролиферация клеток в разных частях зародыша, уровень обменных процессов в клетках, расположенных в разных частях зародыша, активность амебоидных движений клеток, а также индуктивные факторы (белки, нуклеопротеиды, стероиды и др.). В результате гаструляции обособляются основные зачатки органов и тканей.

Следующим периодом эмбриогенеза является гисто- и органогенез — дифференцировка различных тканей и органов организма из материала зародышевых листков и эмбриональных зачатков.

В результате гаструляции возникает многослойный зародыш. Несмотря на различные способы гаструляции после выделения материала зародышевых листков по оси зародыша находится материал хорды, который подстилает нервную пластинку, слева и справа от хорды располагается материал мезодермы. Все это характеризует осевой комплекс зачатков. В дальнейшем происходит формирование зачатков органов, представляющих собой пространственно локализованные группы стволовых клеток — источников развития тканей. Закономерности дифференцировки клеточного материала зачатков можно проследить в эмбриогенезе наиболее изученных животных.

Ланцетник. Развитие ланцетника.

Классическим объектом эмбриологических исследований ланцентник, подробно изученный А.О. Ковалевским. Ланцетник является представителем класса хордовых животных подтипа бесчерепных, размером до 8 см и обитает на песчаном дне в теплых морях. Свое название получил из-за формы, напоминающей ланцет (хирургический инструмент с обоюдоострым лезвием, современный скальпель).

Яйцеклетка ланцетника олиго- и изолецитальная, размером 110 мкм, ядро располагается ближе к анимальному полюсу. Оплодотворение наружное. Дробление зиготы полное, почти равномерное, синхронное и заканчивается образованием бластулы. В результате чередования меридианальных и широтных борозд дробления формируется однослойная бластула с полостью, заполненной жидкостью — бластоцелем. Бластула сохраняет полярность, ее дно представляет собой вегетативную, а крыша — анимальную части; между ними находится краевая зона.

При гаструляции происходит впячивание вегетативной части бластулы в анимальную. Впячивание постепенно углубляется и, наконец, формируется двустенная чаша с широко зияющим отверстием, ведущим в новообразованную полость зародыша. Такой способ гаструляции называется инвагинацией. Так бластула превращается в гаструлу. В ней материал зародыша оказывается дифференцированным на наружный листок — эктодерму, и внутренний — энтодерму. Полость чаши именуется гастроцелем, или полостью первичной кишки, которая сообщается с внешней средой посредством бластопора, что соответствует заднепроходному отверстию. В бластопоре различают дорсальную, вентральную и две латеральных губы. В результате инвагинации центр тяжести зародыша смещается, и зародыш поворачивается бластопором кверху. Постепенно происходит смыкание краев бластопора и удлинение зародыша. Топография клеток в составе губ бластопора определяет развитие разных частей зародыша. При гаструляции из внутреннего листка гаструлы обособляются хорда и мезодерма, которые располагаются между экто- и энтодермой. Завершается гаструляция образованием осевого комплекса зачатков и дальше — обособлением зачатков органов. Хорда индуцирует развитие нервной трубки из материала дорсальной эктодермы. Эта часть эктодермы утолщается, образуется нервная пластинка (нейроэктодерма), которая прогибается по средней линии и превращается в желобок.

Края желобка постепенно смыкаются в нервную трубку. Оставшаяся часть эктодермы — кожная, срастается над нервной трубкой. Однако на самом переднем и заднем концах зародыша нервная трубка некоторое время сообщается с внешней средой с помощью двух отверстий — нейропоров. В последующем происходит разделение мезодермы на спинные сегменты — сомиты, количество которых нарастает от 15 пар до 60-65 пар у взрослого ланцетника. Часть латерально расположенной мезодермы не сегментируется и расщепляется на наружный (париетальный) и внутренний (висцеральный) листки спланхнотома. Эти листки растут между экто- и энтодермой и, достигнув середины на вентральной стороне зародыша под кишечной трубкой, срастаются, формируя единую вторичную полость — целом. На переднем конце зародыша возникает углубление (ротовая бухта), растущее по направлению к переднему отделу кишечной трубки. При контакте эктодермы ротовой бухты и слепого конца кишечной трубки происходит апоптоз клеток и возникает сообщение кишки с внешней средой. Аналогичный процесс протекает на заднем конце зародыша. По бокам головного отдела зародыша также возникает контакт кожной эктодермы и кишечной энтодермы. В месте этого контакта происходит прорыв. Так полость передней кишки сообщается с внешней средой (формируется жаберный аппарат). После этого зародыш выходит из яйцевой оболочки во внешнюю среду в виде личинки.

Методы маркирования для изучения процессов миграции бластомеров позволили выделить определенные области зародыша на ранних стадиях развития (зиготы — бластулы), которые позднее развиваются в зародышевые листки и эмбриональные зачатки органов и тканей. Эти области были названы презумптивными (предполагаемыми) участками, или зачатками.

Таким образом, на примере развития ланцетника можно наблюдать закономерное перемещение клеток и формирование зародышевых листков, осевого комплекса зачатков и обособление зачатков органов и тканей.

Источник

Эмбриогенез ланцетника

Индивидуальное развитие ланцетника представляет собой простейшую исходную схему эмбриогенеза, путем постепенного усложнения которой в ходе эволюции возникли более сложные системы развития хордовых животных, включая человека.

СТРОЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Яйца ланцетника бедны желтком и микроскопически малы (100-120мкм), относятся к изолецитальному типу. Желточные зерна невелики и распределены в цитоплазме почти равномерно. Тем не менее, в яйцеклетке выделяют анимальный и вегетативный полюс. В области анимального полюса при созревании яйцеклетки происходит отделение редукционных телец. Ядро в оплодотворенной яйцеклетке находится ближе к анимальному полюсу в силу не совсем равномерного распределения желтка, располагаясь в свободной от желточных включений части клетки. Созревание яйцеклетки происходит в воде. Первое редукционное тельце отделяется на анимальном полюсе ооцита еще до оплодотворения. Оно смывается водой и погибает.

Самки ланцетника выметывают яйца в воду, сюда же самцы выпускают сперматозоиды – оплодотворение наружное, моноспермное. После проникновения сперматозоида вокруг яйцеклетки образуется оболочка оплодотворения, которая препятствует проникновению в яйцо других

избыточных спермиев. Вслед за этим происходит отделение второго редукционного тельца, которое располагается между желточной оболочкой и яйцеклеткой.

Все дальнейшее развитие проходит также в воде. Через 4-5 дней из яйцевой оболочки вылупливается микроскопическая личинка, которая переходит к самостоятельному питанию. Сначала она плавает, а затем оседает на дно, растет и совершает метаморфоз

Малое количество желтка объясняет простоту дробления и гаструляции. Дробление полное, почти равномерное, радиального типа, в результате образуется целобластула (рис. 1).

Рис. 1. Дробление яйца ланцетника (по Алмазову, Сутулову, 1978):

А – зигота; Б, В, Г – образование бластомеров (показано расположение веретена деления)

Анимальный полюс приблизительно соответствует будущему переднему концу тела личинки. Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) целиком дробится на бластомеры в правильной геометрической прогрессии. Бластомеры почти одинаковой величины, анимальные лишь не-

сколько мельче вегетативных. Первая борозда дробления – меридиональная, проходит через анимальный и вегетативный полюс. Она разделяет шаровидное яйцо на две совершенно симметричные половины, но бластомеры округляются. Они шаровидные, имеют малую площадь со-

прикосновения. Вторая борозда дробления также меридиональная, перпендикулярна первой, а третья – широтная.

По мере увеличения количества бластомеров они все больше расходятся от центра зародыша, образуя посередине большую полость. В конце концов, зародыш принимает форму типичной целобластулы – пузырька со стенкой, образованной одним слоем клеток – бластодермой и с полостью, заполненной жидкостью – бластоцелем (рис. 2).

Клетки бластулы, вначале округлые и потому не плотно сомкнутые, затем приобретают форму призм и плотно смыкаются. Поэтому позднюю бластулу, в противоположность ранней, называют эпителиальной.

Стадия поздней бластулы завершает период дробления. К концу этого периода размеры клеток достигают минимума, а общая масса зародыша не увеличивается по сравнению с массой оплодотворенной яйцеклетки.

Рис. 2. Бластула ланцетника (по Алмазову, Сутулову, 1978):

А – внешний вид; Б – поперечный разрез (стрелка показывает задне-переднее направление тела будущего зародыша); В – расположение материалов будущих органов на сагитальном разрезе бластулы

Гаструляция происходит путем инвагинации – впячивания вегетативного полушария бластулы внутрь, по направлению к анимальному полюсу (рис. 3). Процесс протекает постепенно и заканчивается тем, что все вегетативное полушарие бластулы уходит внутрь и становится внутренним зародышевым листком – первичная энтодерма зародыша. Фактор, обуславливающий инвагинацию – разница темпов деления клеток в краевой зоне и в вегетативной части бластулы, приводящей к активному перемещению клеточного материала. Анимальное полушарие становится

Рис. 3. Начальные стадии гаструляции ланцетника (по Мануиловой, 1973):

наружным зародышевым листком – первичная эктодерма. Зародыш приобретает вид двуслойной чаши с широко зияющим отверстием – первичным ртом или бластопором. Полость, в которую ведет бластопор, называют гастроцель (полость первичного кишечника). Бластоцель в результате впячивания низводится до узкой щели между наружным и внутренним зародышевыми листками. На данной стадии зародыш носит название гаструлы (рис. 4 А, Б).

Первичный кишечник (архентерон), представленный внутренним зародышевым листком, окружающим полость гаструлы, является зачатком не только пищеварительной системы, но и других органов и тканей личинки. Бластула, как и яйцеклетка, плавает анимальным полюсом кверху в силу большего веса вегетативного полушария.

В результате инвагинации центр тяжести зародыша перемещается и гаструла поворачивается бластопором кверху.

Бластопор окружен дорсальной, вентральной и боковыми губами. Далее происходит концентрическое смыкание краев бластопора и удлинение зародыша. У ланцетника, представителя вторичноротых, бластопор соответствует не ротовому, а заднепроходному отверстию, обозначая

задний конец зародыша. В результате смыкания краев бластопора и выпячивания тела в передне-заднем направлении, зародыш удлиняется. При этом поперечник гаструлы уменьшается – общая масса составляющих зародыш клеток не может увеличиваться, пока развитие идет под покровом яйцевых оболочек. Зародыш приобретает билатеральную симметрию.

Расположение зачатков в поздней гаструле лучше всего видно на поперечном разрезе зародыша (рис. 4 В, Г).

Наружную стенку его образует эктодерма, неоднородная в своем составе. В дорcальной части эктодерма утолщена и состоит из высоких цилиндрических клеток. Это зачаток нервной системы, которая остается

Гаструла ланцетника (по Мануиловой, 1973):

А – ранняя стадия; Б – поздняя стадия; В – поперечный разрез через позднюю гаструлу; Г – гаструла, переходящая в нейрулу (поперечный разрез)

еще на поверхности и образует так называемую медуллярную или нервную пластинку. Остальная эктодерма состоит из мелких клеток и является зачатком покрова животного. Под нервной пластинкой во внутреннем зародышевом листке располагается зачаток хорды, по обеим сторонам которого в виде двух тяжей находится материал мезодермы. В брюшной части располагается энтодерма, образующая основание первичной кишки, крышу которой составляют зачатки хорды и мезодермы .

Материал будущих внутренних органов, находясь в бластуле снаружи, в процессе гаструляции перемещается внутрь зародыша и располагается на местах, развивающихся из них органов. Только зачаток нервной системы остается еще на поверхности. Он погружается внутрь зародыша на стадии, следующей за гаструлой.

НЕЙРУЛЯЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ ОСЕВЫХ ОРГАНОВ

По окончании гаструляции начинается следующий этап в развитии зародыша – дифференцировка зародышевых листков и закладка органов. Наличие комплекса спинных органов: нервной трубки, хорды и осевой мускулатуры, известных также под именем осевых, является одной их

характерных черт типа хордовых.

Стадия, на которой происходит закладка осевых органов, называется нейрулой. Внешне она характеризуется изменениями, происходящими с зачатком нервной системы.

Они начинаются с нарастания эктодермы по краям нервной пластинки. Образующиеся нервные валики растут навстречу друг другу и затем смыкаются. Пластинка же погружается внутрь и сильно прогибается (рис. 5).

Рис. 5. Нейрула ланцетника (по Мануиловой, 1973):

А – ранняя стадия (поперечный разрез); Б – поздняя стадия (поперечный

разрез), буквой “ Ц ” обозначена вторичная полость тела (целом)

Это приводит к образованию желобка, а затем нервной трубки, которая в передней и задней части зародыша некоторое время остается открытой (указанные изменения удобнее всего проследить на поперечном разрезе зародыша). Вскоре, в задней части тела эктодерма нарастает на бластопор и отверстие нервной трубки, закрывая их таким образом, что нервная трубка остается сообщенной с кишечной полостью – образуется нервно-кишечный канал.

Одновременно с формированием нервной трубки существенные изменения происходят и во внутреннем зародышевом листке. Из него постепенно обособляются материалы будущих внутренних органов. Зачаток хорды начинает выгибаться, выделяется из общей пластинки и превращается в обособленный тяж в виде сплошного цилиндра. Одновременно происходит обособление мезодермы. Этот процесс начинается с появления небольших карманообразных выростов по двум сторонам

внутреннего листка. По мере роста они отделяются от энтодермы и в ви-де двух тяжей с полостью внутри располагаются по всей длине зародыша. Кроме продольных желобков от переднего конца первичного кишечника последовательно отчленяются еще две пары целомических мешков.

Таким образом, в развитии ланцетника имеется стадия, характеризующаяся наличием трех пар сегментов и свидетельствующая об эволюционном родстве ланцетника с трехсегментарными личинками полухордовых и иглокожих. У ланцетника ярко выражен энтероцельный способ

образования целома – его отшнуровка от первичного кишечника. Этот способ является исходным для всех вторичноротых животных, но почти ни у кого из вышестоящих позвоночных, за исключением круглоротых, с такой ясностью не представлен. После отделения хорды и мезодермы

края энтодермы постепенно сближаются в спинной части и в конце концов смыкаются, образуя замкнутую кишечную трубку.

В ходе дальнейшего развития мезодерма сегментируется: тяжи разделяются поперечно на первичные сегменты или сомиты. Из них образуются три основные закладки:

• дерматом формируется из наружной, обращенной к эктодерме стенке сомита, – из его клеток впоследствие возникает соединительная часть кожи, представленная преимущественно фибробластами;

• склеротом образуется из внутренней части сомита, примыкающей к хорде (низшие позвоночные) или к хорде и нервной трубке (высшие позвоночные) – представляет зачаток осевого скелета;

• миотом представляет часть сомита, расположенную между дерматомом и склеротомом – является зачатком всей поперечно-полосатой мускулатуры.

Дифференцировка сомитов у ланцетника протекает иначе, чем у позвоночных. Это различие выражается в том, что у позвоночных сегментируется только спинная часть мезодермальных тяжей, тогда как у ланцетника они полностью распадаются на сегменты. Последние вскоре разделяются на спинную часть – сомиты, и брюшную – спланхнотом.

Сомиты, из которых развивается туловищная мускулатура, остаются обособленными друг от друга, спланхнотомы же сливаются на каждой стороне, образуя левую и правую полости, которые затем объединяются под кишечной трубкой в общую вторичную полость тела (целом).

В развитии ланцетника, с одной стороны, ясно представлены черты типичных позвоночных (характерное расположение зачатков при гаструляции, формирование хорды из дорсальной стенки первичной кишки и нервной пластинки из дорсальной эктодермы), а с другой – черты беспозвоночных вторичноротых животных (целобластула, инвагинационная гаструла, трехсегментная стадия, энтероцельная закладка мезодермы и образования целома).

В дальнейшем, в связи с образованием хвоста нервно-кишечный канал исчезает. В головной части кишечной трубки прорывается ротовое отверстие, а на заднем конце, под хвостом, образуется анальное – путем вторичного прорыва стенки тела животного на месте закрывшегося бластопора. Зародыш переходит в стадию свободноплавающей личинки.

Источник

.jpg)