Электромагнитные поля, изучаемые в электроразведке

Естественные переменные электромагнитные поля. К естественным перемен-

ным электромагнитным полям относят региональные переменные квазигармонические

низкочастотные поля космической (их называют магнитотеллурическими) и атмосфер-

1. Происхождение магнитотеллурических полей объясняют воздействием на ио- носферу Земли потока заряженных частиц, посылаемых Солнцем. Вариации магнито- теллурического поля, тесно связанные с вариациями магнитного поля Земли, происхо- дят одновременно и зависят от одной причины — корпускулярного излучения Солнца. Периодические одиннадцатилетние, годовые, суточные вариации магнитного поля Земли и магнитные бури вызывают соответствующие изменения магнитотеллурическо- го поля. В целом эти поля инфранизкой частоты (от 10-5 до 10 Гц), а на таких частотах скин-эффект проявляется слабо. Поэтому магнитотеллурические поля проникают в Землю до глубин в десятки и даже первые сотни километров.

Магнитотеллурическое поле состоит из электрической компоненты Е, которая связана с теллурическими (земными) токами, и магнитной компоненты Н, связанной с вариациями магнитного поля. Если к двум заземленным на расстоянии в несколько де- сятков или сотен метров электродам MN подключить через усилитель электроразве- дочный осциллограф или магнитофон и автоматически записать изменение естествен- ных потенциалов, то можно получить теллурограмму Е. Магнитную компоненту Н из- меряют с помощью чувствительного магнитометра. Зависимость магнитотеллурическо- го поля от времени различная. Бывают периодические колебания с периодом Т от долей секунды до нескольких минут, когда возмущения устойчивы. Такие колебания называ- ют короткопериодными (КПК). Они наиболее интенсивны в утренние и дневные часы, в летние периоды и в годы повышенной солнечной радиации. Иногда записи носят им- пульсный характер (колебания-цуги), иногда вообще длительное время (несколько ча- сов) сигналов Е и Н нет («теллурики» отсутствуют).

Измеряемыми параметрами магнитотеллурического поля являются электрические (Ех, Еу) и магнитные (Нх, Ну, Hz) составляющие напряженности поля. Значения па- раметров зависят, с одной стороны, от интенсивности вариаций теллурического и гео- магнитного полей, а с другой — от удельного электрического сопротивления пород, слагающих геоэлектрический разрез. По измеренным взаимно перпендикулярным электрическим и магнитным составляющим можно рассчитать сопротивление ρ одно- родного полупространства (нормальное поле) с помощью полученной в теории элек- троразведки формулы:

где Т — период колебаний; α — коэффициент пропорциональности; α = 0,2, если Т измеряют в секундах, Ex—в милливольтах на километр (мВ/км), Ну — в нанотеслах (нТ).

Таким образом, измеряемыми параметрами магнитотеллурического поля являют- ся электрические и магнитные компоненты поля и период их колебаний, а также полу- чаемые по ним значения удельных электрических сопротивлений, которые над неодно- родной средой называются кажущимися ρТ. Эти поля изучают магнитотеллурическими методами (МТМ) электроразведки.

Поля грозовой природы. Происхождение естественных переменных полей атмо- сферной природы связано с грозовой активностью. При каждом ударе молнии в Землю (их число по всей поверхности Земли примерно составляет 100 в 1 с) возбуждается электромагнитный импульс («атмосферик»). Молнии наиболее распространены в тро- пических зонах, однако летом они часты даже в полярных широтах. В целом под воз- действием гроз в Земле везде и всегда существует слабое грозовое поле, которое назы-

вают шумовым. Оно состоит из периодически повторяющихся импульсов (цугов), ко-

торые носят квазисинусоидальный характер с преобладающими частотами от 10 Гц до

10 кГц и напряженностью по электрической составляющей до долей милливольт на метр.

Средний уровень поля «атмосфериков» подвержен заметным суточным и сезон- ным вариациям, т.е. векторы напряженности электрической Е и магнитной Н состав- ляющих не остаются постоянными по амплитуде и направлению. Однако средний уро- вень напряженности Еср , Нср по какому-то направлению за время в течение 10 с зави- сит от усредненного электрического сопротивления геологической среды, над которой ведут наблюдения. Таким образом, измеряемыми параметрами «атмосфериков» явля- ются различные составляющие Еср и Нср , используемые в методах переменного естест- венного электрического и магнитного поля (ПЕЭП и ПЕМП).

Геоэлектрохимические поля. К геоэлектрохимическим (физико-химическим) от- носятся естественные электрические, вызванные потенциалы, а также потенциалы электрохимических реакций рудных минералов.

1. К естественным постоянным электрическим полям относятся локальные поля электрохимической и электрокинетической природы. Электрохимическими являются постоянные поля, которые обусловлены окислительно-восстановительными реакциями, протекающими на границе электронного (рудные минералы) и ионного (окружающие подземные воды) проводников. Они наблюдаются на многих сульфидных, угольных и графитовых месторождениях. Возникновение естественных (ЕП) или самопроизволь- ных (ПС) потенциалов над сульфидными рудами можно объяснить следующим обра- зом.

Рис.4.1 Графики потенциала U и напряженности поля Е (а) и схема образования естест- венного поля сульфидной залежи (б):

1 —зона вадозной циркуляции подзем- ных вод; 2 — зона насыщения; 3 — токовые линии; УГВ — уровень грун- товых вод; РТ — рудное тело

Верхняя часть сульфидной залежи, как пра- вило, располагается в зоне активной, так назы- ваемой вадозной циркуляции богатых кислоро- дом и углекислотой инфильтрующихся атмо- сферных вод (рис.4.1). Более глубокие части за- лежи находятся в зоне бедных кислородом за- стойных вод. Поэтому в верхней части залежи происходит окисление руды и переход сульфи- дов в сульфаты. Окислительные реакции сопро- вождаются освобождением электронов в атомах окисляющихся элементов, в результате чего верхняя часть рудного тела приобретает положи- тельный потенциал по отношению к нижней. Восстановительные реакции в нижней части тела сопровождаются присоединением электронов, поэтому эта часть тела заряжается отрицательно. В окружающей среде происходит обратное рас- пределение зарядов и возникает электрический ток. При этом к верхней части залежи будут на- правляться отрицательно заряженные ионы, а к нижней — положительные. Поэтому над верхней частью сульфидной залежи наблюдаются отри- цательные аномалии потенциалов ЕП. Подобный процесс регенерации электрического поля про- исходит длительное время до полного окисления руд или изменения геолого-гидрогеологической обстановки.

Электрокинетические естественные постоянные поля обусловлены диффузионно- адсорбционными и фильтрационными свойствами горных пород, насыщенных подзем- ными водами. Благодаря различной подвижности катионов и анионов происходит не- равномерное распределение зарядов в подземных водах разной концентрации, что и ведет к созданию естественного электрического поля диффузионной природы. Величи- на и знак диффузионных потенциалов зависят от адсорбционных свойств минералов, т.е. способности мелкодисперсных и коллоидных частиц удерживать на своей поверх- ности ионы того или иного знака. Поэтому разности потенциалов, возникающие при диффузии в породах подземных вод разной концентрации, получили название диффу- зионно-адсорбционных.

Естественные потенциалы наблюдаются при фильтрации подземных вод через пористые породы. Трещины и поры в горной породе можно рассматривать как капил- ляры, стенки которых способны адсорбировать ионы одного знака (чаще всего отрица- тельные). В жидкой среде вблизи стенок капилляра накапливаются заряды противопо- ложного знака. Таким образом, в капиллярах образуется двойной электрический слой. При движении жидкости через капилляр часть подвижных зарядов двойного электри- ческого слоя (как правило, положительных) выносится по направлению движения. В результате на концах капилляра возникает разность потенциалов, пропорциональная перепаду давлений. Движение подземных вод через сложную систему пор и трещин в горной породе создает некоторое суммарное электрическое поле фильтрации, завися- щее от литологического состава, пористости и гидрогеологических факторов.

Основными измеряемыми параметрами естественных полей являются потенциа- лы U, разности потенциалов ΔU, напряженности поля E = ΔU / MN, пропорциональ- ные электрокинетической активности α. Естественные постоянные электрические поля разной природы используют в методе ЕП или ПС.

2. Поля вызванной поляризации или вызванные потенциалы (ВП) создают при гальваническом возбуждении постоянного тока с помощью линии АВ и измерения раз- ности потенциалов ВП на приемных электродах MN ΔUВП через 0,5—1 с после отклю- чения тока, т.е. измеряют спад напряженности электрического поля. В результате по формуле (4.1) рассчитывают вызванную поляризуемость горных пород η . Над неодно- родным полупространством рассчитанные по формуле (4.1) значения называют кажу- щейся поляризуемостью ηк .

Интенсивные поля ВП (η = 10—40 %) возникают в средах, содержащих электрон- но-проводящие (рудные) минералы. При пропускании тока через такую среду в ней происходят процессы, сходные с теми, которые наблюдаются при зарядке аккумулято- ра. Во время пропускания тока на поверхности рудных минералов, окруженных под- земной водой, происходит ряд физических превращений и химических реакций, приво- дящих к вынужденной поляризации среды. После отключения тока в среде устанавли- вается равновесие и в течение нескольких секунд наблюдается спад электрического по- ля на приемных электродах. В средах, где породообразующие минералы не проводят электрический ток, образование полей ВП связано с перераспределением зарядов на контакте жидкой и твердой фаз, диффузией ионов через пористые среды, адсорбцией их на глинистых частицах и другими процессами. Поля вызванной поляризации ис- пользуют в методе вызванных потенциалов (ВП).

3. Потенциалами реакций рудных минералов называют значения контактных раз- ностей потенциала, которые наблюдаются при подключении к рудным минералам (ру- дам) источников постоянного тока. Под действием тока на границе минералов с метал- лической связью атомов и жидкости с ионной проводимостью протекают электродные окислительно-восстановительные реакции. Если к рудному телу подключить отрица- тельный полюс внешнего источника тока, то в среде идут катодные восстановительные

реакции с присоединением электронов к реагирующим рудным минералам. Этот про- цесс, например, на сульфидах приводит к их катодному разложению. Если к рудному телу подключить положительный полюс внешнего источника тока, то в среде идут анодные окислительные реакции, сопровождающиеся отрывом электронов от реаги- рующих минералов. В результате происходит растворение, разрушение минералов с образованием оксидов металлов. На сульфидах, например, происходит анодное раство- рение.

Каждый минерал имеет свои потенциалы реакций анодного растворения и катод- ного разложения. Они связаны с энергией кристаллической решетки, не зависят от ге- незиса и внешних условий и поэтому являются четким диагностическим признаком минерала. Например, для галенита характерны потенциалы реакций 0,36 В и — 0,87 В, для халькопирита — 1,17 В и — 0,63 В. Потенциалы реакций используют в контактном и бесконтактном способах поляризационных кривых (КСПК и БСПК), а также в методе частичного извлечения металлов (ЧИМ).

Искусственные постоянные электрические поля. Искусственные постоянные электрические поля создают с помощью батарей, аккумуляторов, генераторов, подклю- чаемых к электродам-заземлителям (А, В), через которые в Землю пропускают ток I. С помощью двух других электродов-заземлителей (М, N) и милливольтметра измеряют разность потенциалов ΔU.

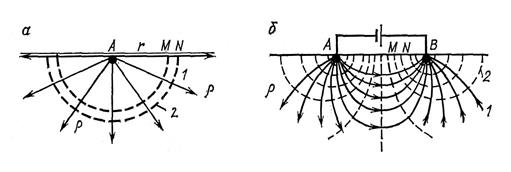

1. Поле точечного источника. Нормальное поле точечного источника (рис. 4.2), т.е. зависимость ΔU от I, расстояний между пунктами возбуждения и измерения, удельного электрического сопротивления однородного полупространства ρ, может быть определено с помощью закона Ома:

ΔU = I R = I ρΔl / s ,

где R — сопротивление линейного проводника; Δl, s — его длина и площадь по-

Рис.4.2 Поле точечного (а) и двух точечных (б) источников над однородной изотропной средой на границе земля — воздух.

1—токовые линии; 2 — эквипотенциальные линии

В однородной среде ток I от точечного источника стекает во все стороны равно- мерно. Эквипотенциальные поверхности, т.е. поверхности, на которых электрический потенциал U постоянен, должны быть перпендикулярны к токовым линиям, а значит, иметь вид полусфер с центром в точке А. Разность потенциалов ΔU между двумя точ- ками М и N или между эквипотенциальными поверхностями с радиусами AM и AN, проходящими через эти две точки, может быть определена по приведенной выше фор- муле

где I — весь ток, проходящий через указанные полусферы.

Длина «проводника» равна расстоянию между соседними эквипотенциальными поверхностями Δl =MN, а поперечное сечение s—поверхности полусферы с радиусом АО, т.е. s=2 π (AO)2. При больших AM и AN по сравнению с MN

Источник

Использование гальванического разделения цепей для улучшения электромагнитной совместимости

Введение

Электронные системы часто работают в условиях сложной электромагнитной обстановки. Причем это обстоятельство не всегда очевидно: например, проложенный рядом с оборудованием силовой кабель, о наличии которого никто не догадывается, может доставить серьезные неприятности. Прикосновение человека к прибору с плохо обеспеченным защитным заземлением может привести к электростатическому разряду. Сильный грозовой разряд способен вывести из строя входные каскады устройства, если провода, соединяющие компоненты системы, имеют достаточно большую длину.

Стандартные способы защиты устройства от таких нежелательных случаев хорошо известны. К ним относится применение TVS-диодов во всех входных каскадах, в т. ч. на вводе шин питания, экранирование и заземление корпуса, экранирование сигнальных проводов. Мы рассмотрим влияние гальванического разделения цепей на электромагнитную совместимость (ЭМС). Этот способ защиты не так хорошо известен, и им нередко незаслуженно пренебрегают.

Гальваническое разделение цепей

На рис. 1 показана упрощенная структурная схема электронного устройства без гальванического разделения цепей. На входах и на шине питания установлены защитные TVS-диоды, корпус заземлен. Поскольку современные TVS-диоды имеют очень малую паразитную емкость, их можно подключать к сигнальным линиям с высокоскоростными сигналами. Они способны защитить систему от импульсов мощностью несколько киловатт и длительностью всего несколько пикосекунд.

Рис. 1. Упрощенная структурная схема электронного устройства без гальванического разделения цепей

Другими словами, эти диоды при превышении порогового напряжения замыкают входную цепь накоротко на землю, удерживая на входе безопасное напряжение. При этом они могут в течение короткого времени длительностью несколько микросекунд (напомним, что стандартный испытательный импульс имеет форму 8/20 или 10/1000) проводить токи величиной несколько сотен ампер. Такие замечательные свойства диодов позволяют хорошо защищать схему от повреждения, но в то же время создают проблемы для помехоустойчивости из-за протекания большого импульсного тока по общей земле.

В значительной степени решить эту проблему можно за счет гальванического разделения цепей. Упрощенная структурная схема устройства с гальваническим разделением цепей показана на рис. 2. В данном случае входные тракты системы и ее питание отделены от центральной части системы гальваническим барьером. Обе части системы имеют разное заземление. Входная часть системы использует «плавающее» заземление ISO GND. Между этими землями существует паразитная емкость, представляющая собой сумму всех паразитных емкостей между изолированными частями.

Рис. 2. Упрощенная структурная схема устройства с гальваническим разделением цепей

При воздействии всплесков напряжения на входную часть системы это напряжение прикладывается и к изолирующему барьеру. Через проходную емкость этого барьера и паразитную емкость между землями короткие пики напряжения и тока проходят в изолированную часть системы. Избавиться от этого эффекта нельзя, но уменьшить его вполне возможно. Для этого между землями необходимо включить высоковольтный конденсатор СISO как это показано на рис. 2.

Рис. 3. Эффект от включения конденсатора СISO

Эффект от включения конденсатора СISO, иллюстрируется на рис. 3, на котором показаны результаты симулирования в случае приложения к входу электростатических разрядов с формой импульса10/100 и амплитудой 8 кВ (рис. 3а) и амплитудой 4 кВ (рис. 3б). Как и следовало ожидать, дополнительный конденсатор уменьшает амплитуду импульса и «заваливает» его фронт. Причем чем больше емкость этого конденсатора, тем более выражен данный эффект.

Не менее интересны и результаты сравнения неизолированной и изолированной системы при протекании быстрого переходного процесса во входной линии. Результаты моделирования для этого случая при импульсе напряжения 1 кВ показаны на рисунке 4. В этом случае эффект применения конденсатора СISO также предсказуем — заметно уменьшается амплитуда тока и длительность его протекания. Более подробно ознакомиться с результатами испытаний и с обсуждением того, как влияет емкость и сопротивление изоляционного барьера, можно, например, в [1–2].

Рис. 4. Результаты моделирования при импульсе напряжения 1 кВ

В любом случае следует иметь в виду, что использование гальванического разделения входных цепей системы от ее центральной части заметно снижает влияние всплесков перенапряжений, возникающих на входе из-за быстрых переходных процессов, электростатических разрядов и мощных помех. Причем чем меньше значение проходной емкости, тем больше эффект от применения гальванической развязки.

Введение дополнительного конденсатора СISO помогает уменьшить влияние внешних воздействий. Выбор величины емкости зависит от условий эксплуатации. В рассмотренных выше случаях (рис. 3–4) емкость конденсатора СISO по-разному влияла на изменение во времени токов и напряжений, протекающих через TVS-диоды, что объясняется разными условиями проведения испытаний на стойкость к электростатическому разряду и к переходным процессам на входных сигнальных линиях.

Практическое использование гальванического разделения цепей

Рассмотрим практический пример использования гальванического разделения цепей. Многие компании производят гальванические развязки сигнальных цепей, но далеко не всегда они содержат встроенные DC/DC-преобразователи для разделения цепей питания. Насколько известно автору, среди работающих на нашем рынке компаний гальванические развязки с разделением цепей питания производят Analog Devices, Texas Instruments, Mornsun. К ним можно причислить и компанию SiLabs, но следует учесть, что ее компоненты содержат ключи силового каскада, но не имеют встроенного трансформатора. Применение развязок с встроенными DC/DC-преобразователями позволяет сократить занимаемое на плате место, упрощает топологию и, как следствие, облегчает решение проблем электромагнитной совместимости.

В качестве примера рассмотрим гальваническую развязку ISOW784x компании Texas Instruments. Ее структурная схема показана на рис. 5.

Рис. 5. Структурная схема ISOW784x

Приведем основные параметры ISOW784x:

- напряжение питания: 3,3–5 В;

- выходная мощность встроенного DC/DC-преобразователя: 0,65 Вт;

- выходной ток встроенного DC/DC-преобразователя (max): 130 мА;

- скорость передачи данных (max): 100 Мбит/с;

- стойкость к изменению синфазного напряжения: 100 кВ/мкс;

- электрическая прочность изолирующего барьера: 5 кВ (СКЗ) и 7,071 кВ в пике;

- диапазон рабочей температуры: –40…125 °C;

- корпус: 16‑выводной SOIC размером 10,3×7,5 мм.

Максимального выходного тока 130 мА встроенного DC/DC-преобразователя, как правило, вполне достаточно для того, чтобы организовать питание четырех трактов входных сигналов. В качестве диэлектрика в развязке используется диоксид кремния SiO2. Его диэлектрическая прочность достигает 500 В (СКЗ)/мкм, благодаря чему и достигается высокая электрическая прочность изоляции, позволяющая с запасом удовлетворить требования стандартов электробезопасности.

Заметим, что никакое гальваническое разделение цепей не означает полного разделения частей. Проходные емкости собственно развязки, особенно малогабаритного встроенного трансформатора DC/DC-преобразователя, и паразитные емкости платы создают токовый контур, который представляет собой антенну, излучающую помехи. Причем чем выше скорость передачи данных и больше площадь токовой петли из паразитных емкостей, тем больше величина излучаемых помех. На эти обстоятельства следует обратить внимание при разработке топологии платы и постараться уменьшить паразитные емкости между двумя частями системы.

Уменьшить величину токовой петли может Y2‑конденсатор СISO (рис. 2). Напомним, что по требованиям стандарта IEC60384-1 максимально допустимое напряжение Y2‑конденсатора должно находиться в диапазоне 150–300 В (АС). Этот конденсатор должен выдерживать пиковое напряжение 5 кВ. Но, к сожалению, такой конденсатор имеет и паразитную индуктивность выводов, которая снижает эффективность его использования в полосе частот выше 200–300 МГц.

Решением этой проблемы может стать емкость, образованная слоями печатной платы (stitching capacitance). На рис. 6 показан пример формирования такой емкости на четырехслойной печатной плате. Изолированные части системы размещаются на верхнем и нижнем слоях, емкость образуется с помощью слоев земли и питания. В данном случае величина емкости составила 30 пФ. Подробный расчет, создаваемой таким образом емкости, изложен в [4].

Рис. 6. Конденсатор, образованный слоями печатной платы (stitching capacitance)

Виды гальванической развязки

В микросхемах гальванической развязки используются, в основном, три способа гальванического разделения:

- оптронная развязка;

- трансформаторная развязка;

- КМОП.

Оптронная развязка известна очень давно. Пожалуй, наибольших успехов в производстве гальванических оптронных развязок достигли компании Avago (ныне Broadcom) и Toshiba. Основными ограничивающими факторами в использовании оптронных развязок являются температурная зависимость, временные задержки, из-за которых может происходить рассинхронизация тактовых сигналов и данных, ограничение скорости передачи и довольно большое энергопотребление. В высокоскоростных интерфейсах оптронная развязка не находит широкого применения.

Трансформаторная развязка наилучшим способом реализована в технологии iCoupler компании Analog Devices, а развязка с использованием КМОП-технологии — в технологиях компаний Texas Instruments и SiLabs. Обе эти технологии позволяют увеличить электрическую прочность изоляции до более чем 5 кВ (АС).

В технологии iCoupler планарный микротрансформатор формируется на кристалле кремния. Первичная и вторичная части этого трансформатора разделены полиимидом с высокой электрической прочностью. В КМОП-технологии кристаллы, образующие первичную и вторичную часть развязки, разделены дифференциальным емкостным изолирующим барьером. С точки зрения автора, трансформаторная развязка и емкостная развязка КМОП-технологии практически равноценны при использовании в сетях передачи данных. Ни одна из них не имеет явных преимуществ над другой.

Несмотря на отмеченные выше недостатки оптронных развязок, следует сказать несколько слов в их защиту. Нередко в специализированных СМИ высказывается мнение о том, что этот вид развязки якобы устарел и она во всех отношениях уступает конкурентам. В качестве доказательства приводятся результаты сравнительных испытаний или моделирования.

Например, в [4] среди прочих характеристик рассматривается важный параметр — стойкость к изменению синфазного напряжения (common-mode transient immunity, CMTI). Сравнивается реакция на изменение синфазного напряжения оптронной развязки HCPL‑4506 (с CMTI = 20 кВ/мкс) и развязки Si8712A (с CMTI свыше 50 кВ/мкс), производимой по КМОП-технологии. Как и следовало ожидать, результаты сравнительных испытаний показали, что Si8712A значительно меньше реагирует на изменение синфазного напряжения, чем HCPL‑4506.

Результат объясняется наличием паразитных емкостей и несовершенством схемы HCPL‑4506 (рис. 7). Действительно, как уже упоминалось, паразитные проходные емкости ухудшают характеристики развязки, но дело в том, что для испытаний был отобран далеко не лучший вариант оптронной развязки. Например, оптронная развязка ACNW3410 от Avago (Broadcom) в драйвере затвора использует улучшенную схему и ее величина CMTI = 100 кВ/мкс та же, что у развязок, производимых по двум другим технологиям.

Рис. 7. Схема HCPL-450 с паразитными емкостями

В заключение отметим, что оптронные развязки имеют свою нишу применения. Прежде всего, это одноканальные развязки сигнальных линий и драйверы затворов. Из-за относительно больших задержек распространения сигналов и возможных рассогласований этих задержек между каналами не рекомендуется использовать их в многоканальных системах передачи данных и в драйверах затвора силовых каскадов с двумя и более силовыми ключами.

Источник