- Фотосинтез

- Биология

- Обмен энергии и веществ в клетке растений

- Катаболизм у растений

- Анаболизм у растительной клетки

- Вторичные метаболиты

- Темновая фаза фотосинтеза – питание клетки растений

- Как вещества проходят из клетки и внутрь неё?

- Как проходит через плазмолемму молекула воды?

- Прохождение кислорода и углекислого газа через мембрану

- Выделение веществ из клетки

- Циркуляция цитоплазмы

- Рост и развитие клетки растений

- Клеточное деление

- Как клетки реагируют на окружающую среду и общаются?

Фотосинтез

Типы питания

По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός — сам + τροφ — пища) — организмы, которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος — иной + τροφή — пища) — организмы, использующие для питания готовые органические вещества.

Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις — смешение + τροφή — пища) — организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно.

Фотосинтез

Фотосинтез (греч. φῶς — свет и σύνθεσις — синтез) — сложный химический процесс преобразования энергии квантов света в энергию химических связей. В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из неорганических.

Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла (греч. χλωρός — зелёный и φύλλον — лист) — зеленого пигмента, окрашивающего органы растений в зеленый цвет. Существуют и другие вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют светособирающую или светозащитную функции.

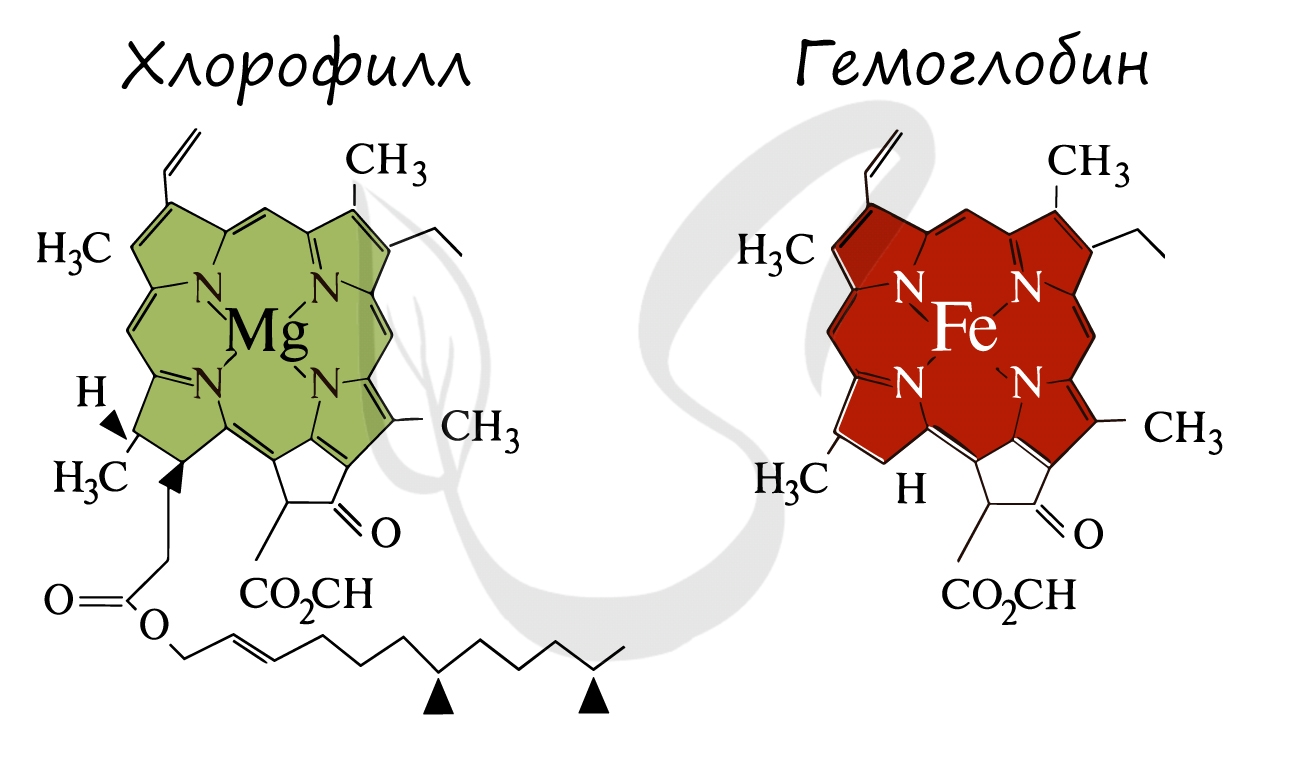

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится ион Mg.

В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: «Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического»

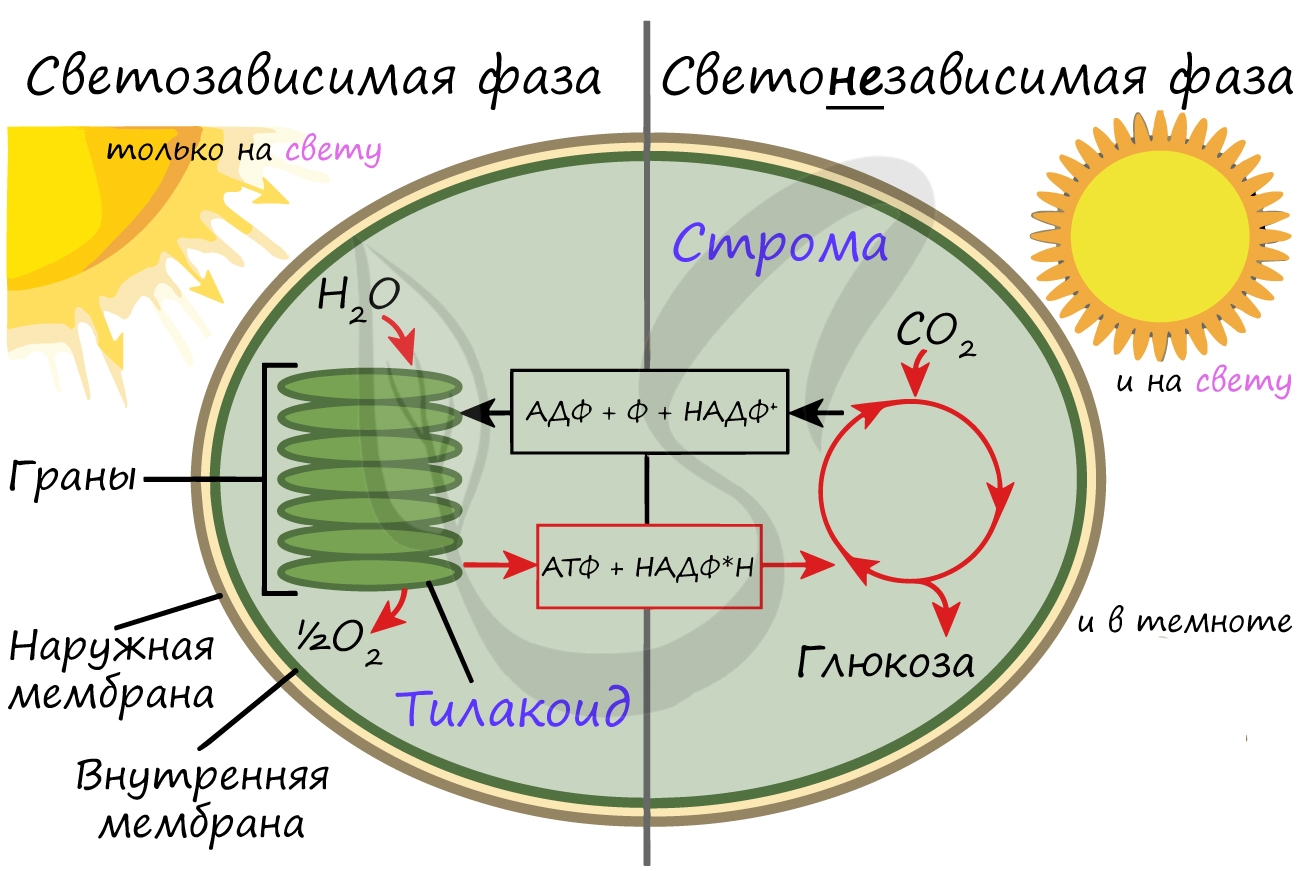

Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой) и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.

Светозависимая фаза (световая)

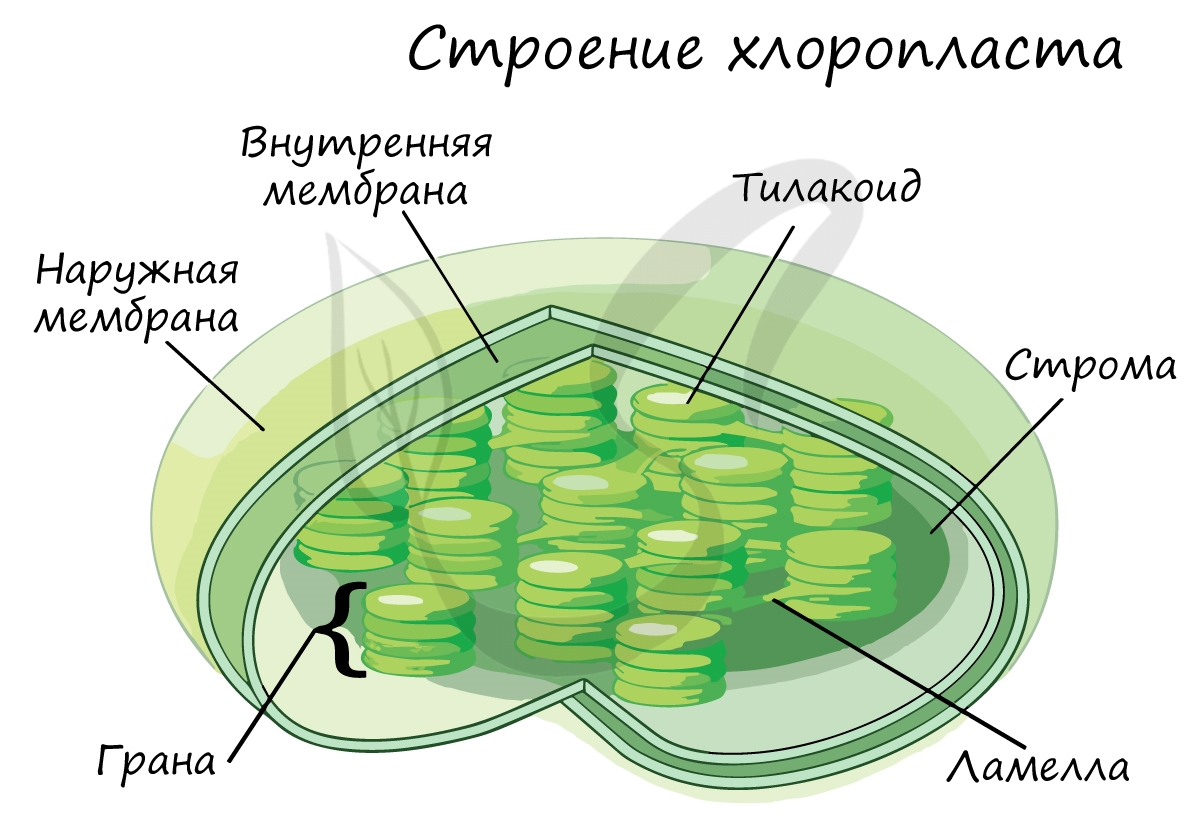

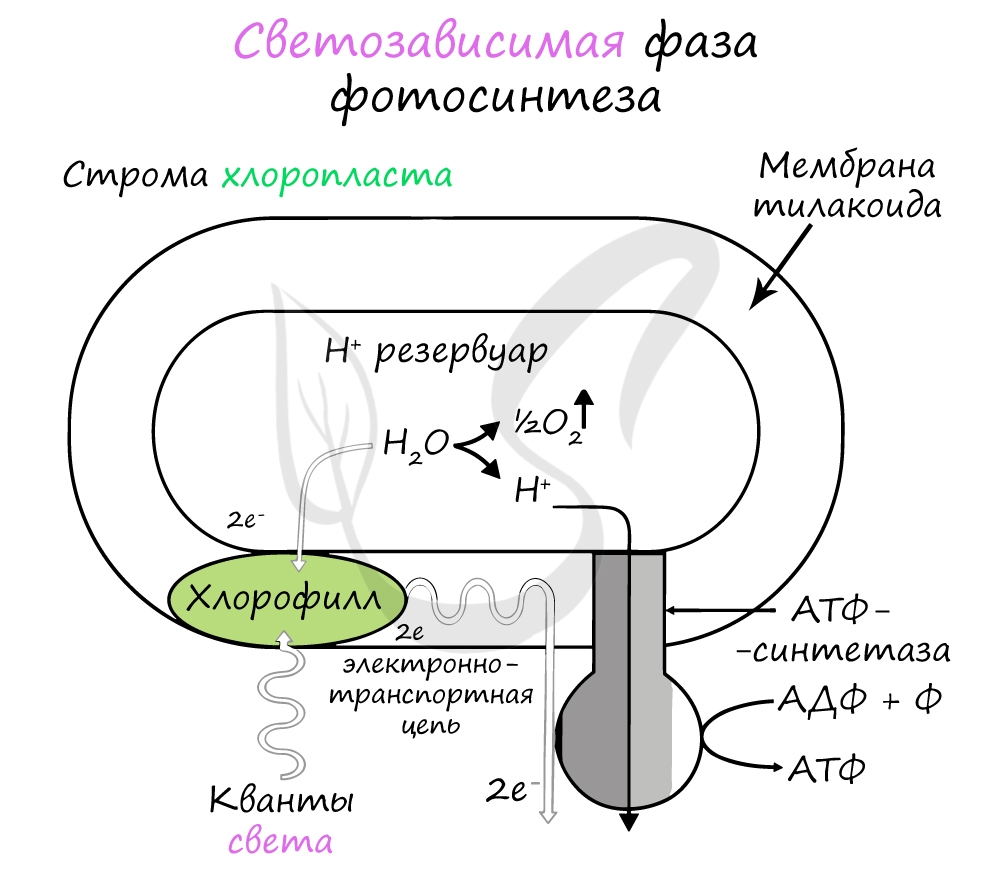

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты, белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.

Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов, тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).

Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H + ) скапливаются с внутренней стороны мембраны тилакоидов, а электроны — с внешней. В результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные заряды.

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы. В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:

Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с электронами и образуют атомарный водород, который используется для восстановления молекулы-переносчика НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная форма — НАФД + превращается в восстановленную — НАДФ∗H2.

Предлагаю создать квинтэссенцию из полученных нами знаний. Итак, в результате светозависимой фазы фотосинтеза образуются:

- Свободный кислород O2 — в результате фотолиза воды

- АТФ — универсальный источник энергии

- НАДФ∗H2 — форма запасания атомов водорода

Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2 в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой фазе фотосинтеза.

Светонезависимая (темновая) фаза

Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта постоянно: и днем, и ночью — вне зависимости от освещения.

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6. В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.

Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.

Значение фотосинтеза

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.

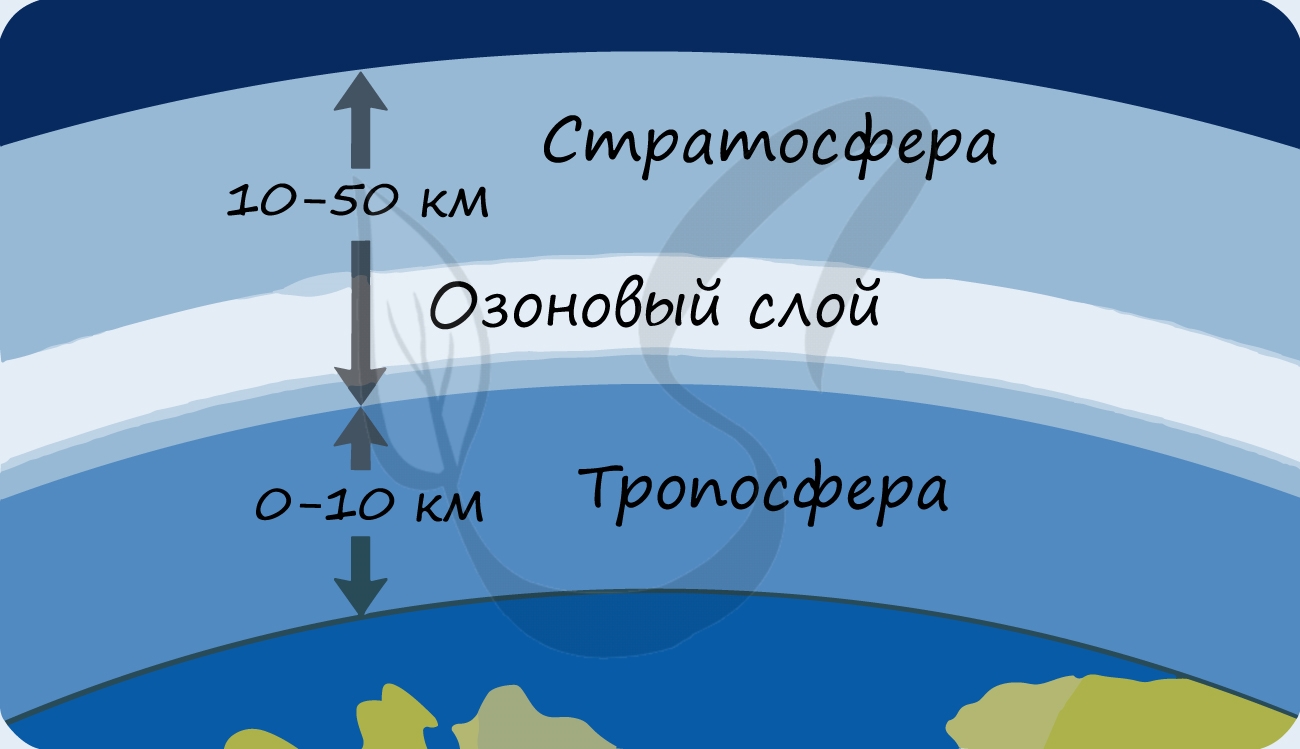

В разделе эволюции мы уже обсуждали, что изначально в составе атмосферы Земли не было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать первые фотосинтезирующие бактерии — сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле стало возможно аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все живое на нашей планете от губительного ультрафиолета.

Говоря о роли фотосинтеза, выделим следующие функции, объединяющиеся в так называемую космическую роль растений. Итак, растения за счет фотосинтеза:

- Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего живого на планете

- Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают органическую массу

- Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в атмосфере, очищают ее от избытка CO2

- Способствуют образованию защитного озонового экрана, поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение

Хемосинтез (греч. chemeia – химия + synthesis — синтез)

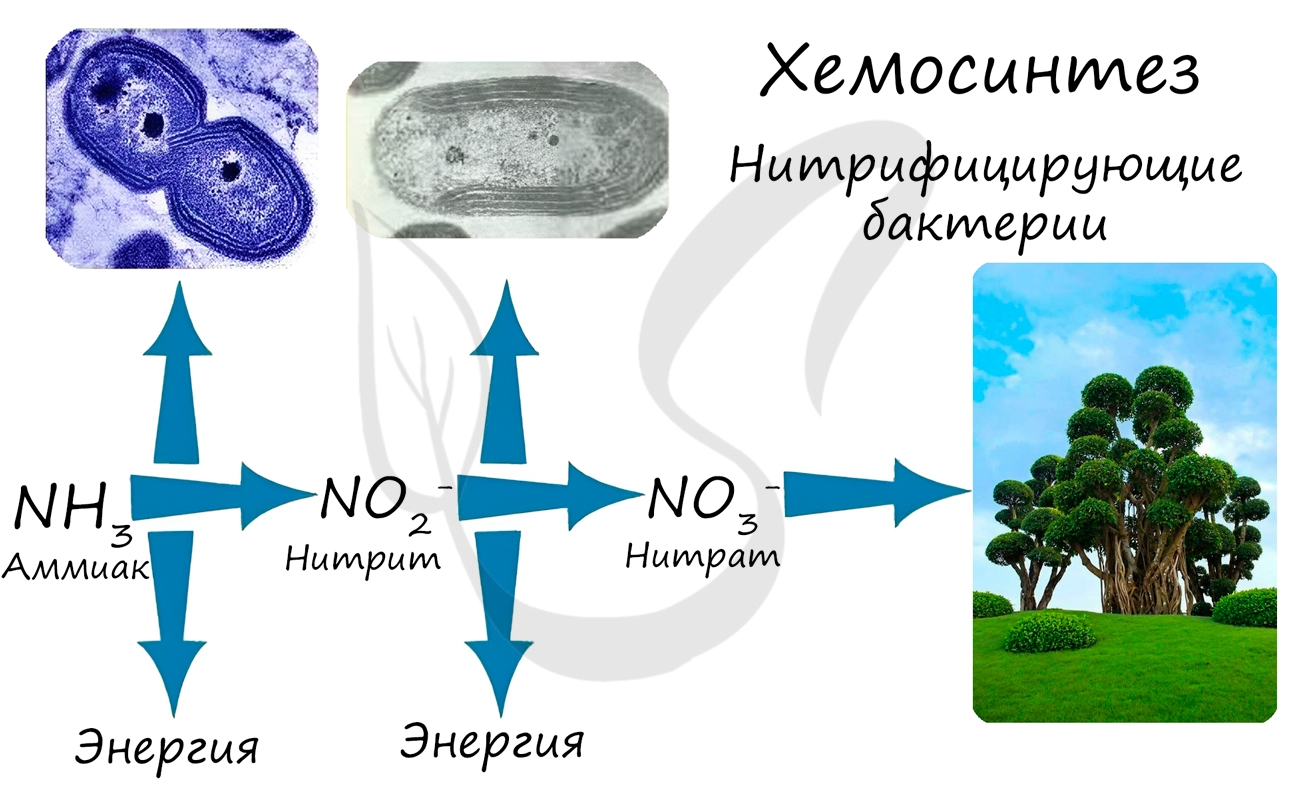

Хемосинтез — автотрофный тип питания, который характерен для некоторых микроорганизмов, способных создавать органические вещества из неорганических. Это осуществляется за счет энергии, получаемой при окислении других неорганических соединений (железо- , азото-, серосодержащих веществ).

Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится к аэробам, для жизни им необходим кислород.

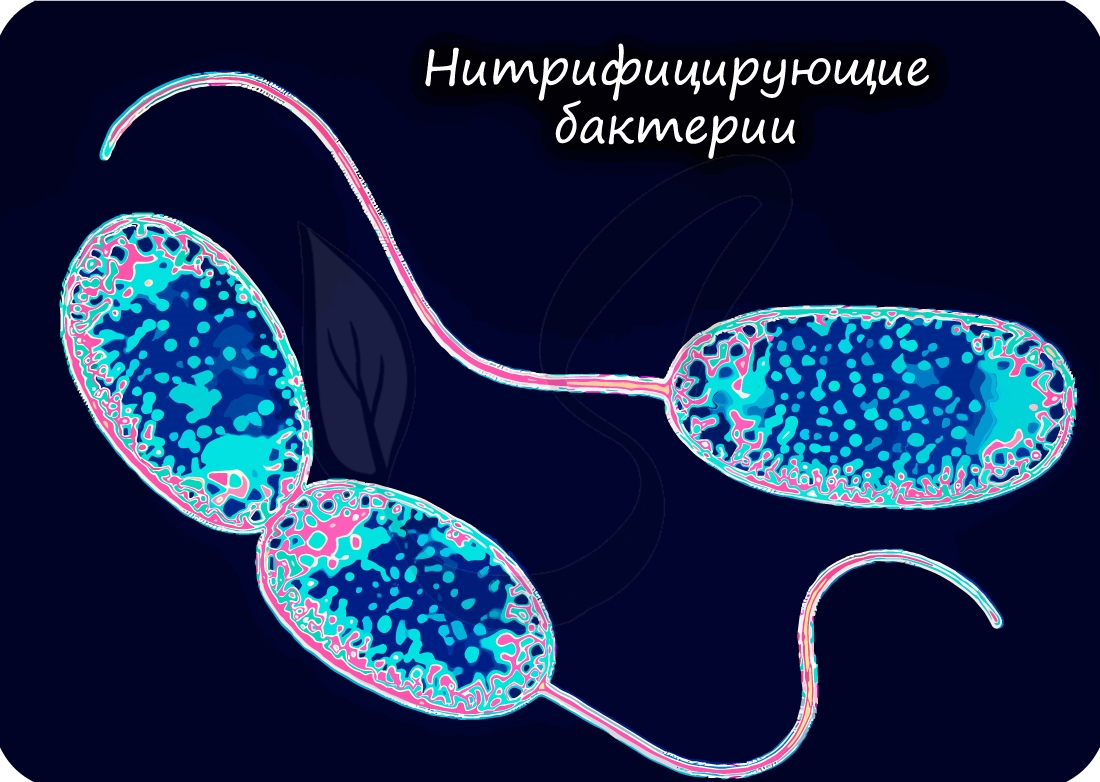

При окислении неорганических веществ выделяется энергия, которую организмы запасают в виде энергии химических связей. Так нитрифицирующие бактерии последовательно окисляют аммиак до нитрита, а затем — нитрата. Нитраты могут быть усвоены растениями и служат удобрением.

Помимо нитрифицирующих бактерий, встречаются:

- Серобактерии — окисляют H2S —> S 0 —> (S +4 O3) 2- —> (S +6 O4) 2-

- Железобактерии — окисляют Fe +2 —>Fe +3

- Водородные бактерии — окисляют H2 —> H +1 2O

- Карбоксидобактерии — окисляют CO до CO2

Значение хемосинтеза

Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.

Нитрифицирующие бактерии обеспечивают переработку (нейтрализацию) ядовитого вещества — аммиака. Они также обогащают почву нитратами, которые очень важны для нормального роста и развития растений.

Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Биология

Именная карта банка для детей

с крутым дизайном, +200 бонусов

Закажи свою собственную карту банка и получи бонусы

План урока:

Обмен энергии и веществ в клетке растений

Это основное свойство живых организмов. Обмен веществ и энергии, или метаболизм (греч. «изменение», «превращение») включает в себя такие основные процессы клеточного уровня, как производство (биосинтез) белков и липидов, фотосинтез и дыхание. Он делится на два противоположных, но взаимозависимых процесса: катаболизм, в результате которого сложные вещества разлагаются на простые с выделением энергии и анаболизм – производство сложных, свойственных данному организму веществ, сопровождающееся затратой энергии. Рассмотрим подробнее, какие процессы обеспечивают обмен веществ и превращение энергии в клетке растений.

Обмен энергии и веществ у растений

Катаболизм у растений

Дыхание клетки – общее свойство всех организмов. Только дышат они разными веществами. Растения дышат кислородом, такие организмы называют аэробами. В цитоплазме и органеллах («органах дыхания» клетки) митохондриях происходит последовательное расщепление глюкозы. В митохондриях у многих организмов, в том числе и у растений, этот процесс происходит при участии кислорода и называется он окислением, или дыханием клетки. При этом чаще глюкоза, реже белки и липиды, разлагается до минимальных продуктов: воды и углекислого газа, при этом происходит накопление и запасание энергии химических связей.

Процесс дыхания клетки растений происходит и ночью и днём. Значит, они тоже поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Универсальным источником энергии у всех живых организмов являются молекулы АТФ. Они легко расстаются с остатками фосфорной кислоты и при этом вырабатывают много энергии. А она необходима для большинства жизненных процессов клетки.

Световая фаза фотосинтеза тоже относится к катаболизму. Она проходит только на свету. В это время в хлоропластах листьев происходит разложение воды, запасание энергии солнца в виде энергии химических связей и некоторые другие процессы. А запасённые продукты участвуют во второй (темновой) фазе фотосинтеза, которая уже относится к анаболизму.

В клетке также разбираются ненужные, вредные (попавшие через плазмолемму бактерии), ошибочные, нерабочие или лишние макромолекулы и элементы самой клетки, которые неспособны делать свою работу. Переваривание больших сложных молекул происходит в лизосомах – пузырьках, наполненных ферментами.

Аппарат Гольджи помогает удалять избыточные вещества из клетки

Анаболизм у растительной клетки

Другие названия этой части обмена веществ – биосинтез, пластический обмен, ассимиляция. В растительной клетке собираются все органические вещества. Синтез белков происходит в рибосомах, большая часть которых расположена на эндоплазматической сети. Помните строение клетки, мы изучали его на прошлом уроке. Производство нужных клетке и всему организму белков проходит одинаково в клетках всех царств живой природы. Сахара производятся в хлоропластах в процессе фотосинтеза. Поэтому по типу питания клетки растений являются автотрофами. Кроме первичных метаболитов (производимых веществ), непосредственно нужных для жизни, клетки производят много вторичных веществ, которые есть не во всех тканях.

Вторичные метаболиты

Учёные открыли 45 000 веществ, синтезируемых специально предназначенными для этого клетками. Они нужны растению для общения со средой и защиты. Например, для самозащиты от вызывающих болезни бактерий и вирусов, травоядных животных они выделяют отпугивающие и ядовитые секреты, для привлечения животных – ароматные летучие вещества. Вот несколько примеров таких веществ:

- эфирные масла обладают свойством убивать бактерий и отпугивать фитофагов. Они появляются в железистых волосках листьев перечной мяты, лимона. Главная часть эфирных масел – это терпены. Хлопчатнику, кукурузе и другим растениям они нужны для привлечения хищных насекомых, которые поедают напавших на растения членистоногих;

- липкие пищеварительные секреты, содержащие ферменты, у хищных растений;

Железистые волоски росянки

- яды. Всем известны ядовитые растения: анчар, клещевина, ландыш, вороний глаз. Но мало кто знает, что яд есть в семенах яблони, вишни, персика, миндаля и многих других растений. Есть животные, которые в результате эволюции приспособились поедать и токсичные растения. И после этого они сами становятся ядовитыми. Например, бабочка монарх питается растениями семейства молочайных и накапливает в своём теле их токсины, поэтому птицы её не едят. Монотерпены хвойных находятся в смоле, они ядовиты для насекомых, в том числе и для злейших врагов деревьев короедов;

- клетки молочайных производят форболовый эфир, который не только очень ядовит, если попадает в пищеварительную систему млекопитающих, но и вызывает раздражение кожи при проникновении на её поверхность.

- каучук есть у многих растений, но наибольшее его количество находится в млечниках бразильской гевеи, манихота и фикуса.

- фенолы (ароматические вещества) нужны растениям для привлечения опылителей и животных, распространяющих их семена.

- для этой же цели служат и красящие вещества – антоцианы, находящиеся в лепестках цветов и частях побегов.

Темновая фаза фотосинтеза – питание клетки растений

Фотосинтез ещё называют воздушным питанием растения. Хотя во многих школьных определениях говорится, что он проходит только на свету, это не совсем точно. Первая фаза фотосинтеза действительно запасает энергию Солнца, она не может проходить в темноте. Вторая фаза может проходить в отсутствии света, в ней используются уже запасённые в первый этап вещества. В результате множества химических реакций в хлоропластах синтезируются углеводы с использованием тех продуктов, которые были запасены во время световой фазы и поступили из внешней среды: энергии АТФ, атомов водорода и молекул углекислого газа.

Кроме воздушного, у растений есть и другой способ питания клетки – минеральный. У высших растений корни всасывают воду с растворёнными минеральными солями и клетки ксилемы доставляют её ко всем частям растения. У низших растений – водорослей, питание клеток организма минералами и водой осуществляется всей поверхностью тела. Они участвуют во всех жизненных процессах растений, например, вода, магний и марганец нужны для фотосинтеза. Магний входит в состав хлорофилла и участвует в реакциях его образования. При недостатке этого элемента, листья растения желтеют, потому что в них разрушается хлорофилл. Марганец путём активации ферментов регулирует белково-углеводный обмен, дыхание и фотосинтез.

Как вещества проходят из клетки и внутрь неё?

Для жизни клетке нужны многие вещества: вода, минералы, газы, органические вещества и их «строительные частички». Они проходят в неё через плазмолемму, которая не является полностью непроницаемой. Проходимость веществ зависит от химических и физических свойств мембраны и самих молекул и ионов, проходящих через неё. Из клетки выходят произведённые в ней гормоны, ферменты и другие вещества белкового и липидного происхождения, а также ненужные и вредные молекулы и ионы.

Как проходит через плазмолемму молекула воды?

Вода в клетке участвует во многих процессах. Она разлагается в ходе фотосинтеза с образованием иона водорода, который участвует в производстве сахаров. В воде протекают все химические реакции, необходимые для жизни организма. Она наполняет вакуоль и цитозоль, тем самым поддерживая форму клетки при помощи тургорного давления.

Вода через плазмолемму проходит легко, прямым объёмным потоком и по законам физики: от места с большей концентрацией молекул к стороне с меньшей их концентрацией (по градиенту). Такой процесс называется диффузией, при этом вода проходит через мембранные поры. Распространённый пример: разбрызгивание духов в одной части комнаты и заполнение их запахом всей комнаты даже при неподвижности воздуха в ней. Или вспомните, как вы обмакивали грязную кисточку в стакан с водой. В одном месте опустили, а краска «расползлась» по всей жидкости. Молекулы поступают с той стороны, на которой их концентрация выше.

Транспорт веществ через плазмолемму

Другой способ прохождения воды называется осмосом. Он заключается в том, что жидкость проходит в ту сторону, на которой расположена вода с большей концентрацией каких-либо ионов, или солей. Это явление приносит немало проблем многим одноклеточным, особенно обитающим в воде. У эвглены, живущей в пресных водоёмах, внутри клетки водный раствор более «солёный», чем вода снаружи. Поэтому вода стремится внутрь клетки. Если её будет слишком много, она разбавит содержимое цитоплазмы или приведёт к разрыву плазмолеммы. Чтобы спастись, эвглена постоянно удаляет избыток воды при помощи сократительной вакуоли.

Прохождение кислорода и углекислого газа через мембрану

Кислород как остаточный продукт удаляется из клетки в результате фотосинтеза. Он нужен клетке для дыхания, поэтому он постоянно проходит как внутрь, так и наружу. Так же движется и углекислый газ. Клетке он нужен для фотосинтеза, а образуется при дыхании и удаляется.

Кислород и углекислый газ – незаряженные и очень мелкие молекулы, они растворяются в липидах, а плазмалемма из них и состоит, поэтому эти газы проходит сквозь неё легко, способом простой диффузии и при помощи белков-переносчиков. На скорость их прохождения влияет только степень концентрации такого же газа на противоположной стороне мембраны.

Заряженные полярные молекулы проходят через плазмолемму против градиента, при помощи погружённых в мембрану транспортных белков с затратой энергии.

Выделение веществ из клетки

Клетки растений секретируют и выделяют вещества, нужные им для привлечения опылителей, отпугивания животных или защиты от испарения воды (вторичные метаболиты). Такие секреторные клетки расположены в железистых волосках, нектарниках, млечниках, гидатодах. Они выделяются через устьица на покровной кожице растения.

Избыточные или ненужные продукты клетка растений накапливает в вакуолях или собирает в везикулы (секреторные пузырьки) и удаляет за пределы протопласта через плазмолемму. Они проходят через неё путём фагоцитоза и пиноцитоза.

Фагоцитоз и пиноцитоз

Циркуляция цитоплазмы

Её научное название: циклоз. Значение движения цитоплазмы очень велико. В растительных клетках он помогает передвижению всех нужных веществ к её частям. Под микроскопом это можно наблюдать по перемещению органелл, но внутренняя структура клетки при этом сохраняется. Движение цитоплазмы в клетке обеспечивают микротрубочки и микрофиламенты цитоскелета, затрачивая энергию АТФ.

Хлоропласты используют это движение, чтобы найти наиболее подходящее место по отношению к свету, а пузырьки с веществами, чтобы передвинуться поближе к плазмолемме и выйти за пределы клетки. Скорость циклоза зависит от освещения, температуры, количества необходимого кислорода.

Способы передвижения цитоплазмы в клетках

Рост и развитие клетки растений

Клетка растений родятся в образовательной ткани. Там они все внешне одинаковые. Различаются химическим составом, особенностями строения ядер и органелл. В маленьких клетках все части мелкие, недоразвитые. В митохондриях не развиты кристы, ядро мелкое с крупным ядрышком, много небольших вакуолей, рибосомы не прикреплены к эндоплазматической сети.

С возрастом клетка растений растёт – увеличивается в размере за счёт растяжения и увеличения центральной вакуоли при слиянии мелких пузырьков. И развивается. Процесс развития клетки сопровождается изменением, превращением в часть какой-либо ткани растения. Она становится либо одной из покровных клеток, либо проводящих с толстыми стенками и без ядра и т.д. В ней дозревают хлоропласты и митохондрии, большинство рибосом прикрепляются к ЭПС, утолщается клеточная оболочка, клетка теряет способность к делению и становится частью ткани организма.

Развитие и рост клетки растений

Клеточное деление

У растений, как и у всех эукариот, существует 2 типа непрямого (с образованием веретена) деления клеток: неполовых (митоз) и половых (мейоз). Размножение неполовых клеток у растений происходит только в определённых местах, в образовательной ткани, расположенной в верхушках побегов, в основании листьев, в узлах злаков, в верхушке корня и под корой – в камбии. Деление половых клеток бывает в пестиках и тычинках или в других специальных образованиях растений.

При митозе из одной клетки получается две. Они такие же, как и та, из которой они образовались. Митоз у растений отличается от такого же деления у других организмов.

- Интерфаза – период между делениями. В ней происходят процессы обмена веществ и энергии, т. е. жизнедеятельность клетки. А также подготовка к делению – удвоение ДНК, накопление веществ и энергии.

- Митоз – само деление.

- Препрофаза – этап деления, характерный только для растительной клетки. В него происходит образование под плазмолеммой кольца из микротрубочек. Оно называется препрофазной лентой. Так как в клетках растений нет клеточного центра с центриолями, то их заменяет препрофазная лента. Она будет участвовать в образовании веретена деления и растягивании хромосом.

- Профаза. В процессе этого этапа деления клетки белки и хроматин скручиваются в хромосомы и становятся заметными под микроскопом. Оболочка ядрышка разрушается, начинает образовываться веретено деления.

- Прометафаза. В её начале растворяются мембраны ядра, хромосомы движутся к экватору клетки.

- Метафаза. В ней хромосомы становятся примерно на одинаковом расстоянии от полюсов, нити присоединяются к пояскам хромосом.

- Анафаза характеризуется растягиванием частей хромосом – хроматид к верхнему и нижнему краям клетки.

- Телофаза. В ней происходит растворение хроматина и становятся невидимыми под микроскопом, образуются ядра у каждого из полюсов клетки, заканчивается формирование клеточной перегородки, или пластинки (фрагмопласта у высших растений и некоторых водорослей и фикопласта у других водорослей), разделяющей материнскую клетку на две дочерние. Недостающие органоиды достраиваются.

Митоз в клетке растений

Как клетки реагируют на окружающую среду и общаются?

Растения реагируют на свет и звуки, общаются между собой при помощи химических веществ, передавая их через воздух и почву. Если в клетки проникают патогенные бактерии, то в них начинает выделяться биохимическое оружие, клетки корня растения «договариваются» с грибными гифами о совместной взаимовыгодной жизни – симбиозе. За общение клеток отвечает белок MICU, который настраивает ионы кальция, выполняющие основную работу по передаче сигналов. Клетки растений соединены тяжами цитоплазмы (плазмодесмами), по ним вещества и поступают из клетки в клетку. То есть происходит обмен веществ между клетками.

Источник