Формализованная модель обработки информации

Обработка информации

Понятие обработки информации является весьма широким. Ведя речь об обработке информации, следует дать понятие инварианта обработки. Обычно им является смысл сообщения (смысл информации, заключенной в сообщении). При автоматизированной обработке информации объектом обработки служит сообщение, и здесь важно провести обработку таким образом, чтобы инварианты преобразований сообщения соответствовали инвариантам преобразования информации.

Цель обработки информации в целом определяется целью функционирования некоторой системы, с которой связан рассматриваемый информационный процесс. Однако для достижения цели всегда приходится решать ряд взаимосвязанных задач.

К примеру, начальная стадия информационного процесса — рецепция. В различных информационных системах рецепция выражается в таких конкретных процессах, как сбор и/или отбор информации (в системах научно-технической информации), преобразование физических величин в измерительный сигнал (в информационно-измерительных системах), раздражимость и ощущения (в биологических системах) и т. п.

Процесс рецепции начинается на границе, отделяющей информационную систему от внешнего мира. Здесь, на границе, сигнал внешнего мира преобразуется в форму, удобную для дальнейшей обработки. Для биологических систем и многих технических систем, например читающих автоматов, эта граница более или менее четко выражена. В остальных случаях она в значительной степени условна и даже расплывчата. Что касается внутренней границы процесса рецепции, то она практически всегда условна и выбирается в каждом конкретном случае исходя из удобства исследования информационного процесса.

Следует отметить, что, независимо от того, как «глубоко» будет отодвинута внутренняя граница, рецепцию всегда можно рассматривать как процесс классификации.

Обратимся теперь к вопросу о том, в чем сходство и различие процессов обработки информации, связанных с различными составляющими информационного процесса, используя при этом формализованную модель обработки. Прежде всего, нельзя отрывать этот вопрос от потребителя информации (адресата), а также от семантического и прагматического аспектов информации. Наличие адресата, для которого предназначено сообщение (сигнал), определяет невозможность установления однозначного соответствия между сообщением и содержащейся в нем информацией. Совершенно очевидно, что одно и то же сообщение может иметь различный смысл для разных адресатов и различное прагматическое значение.

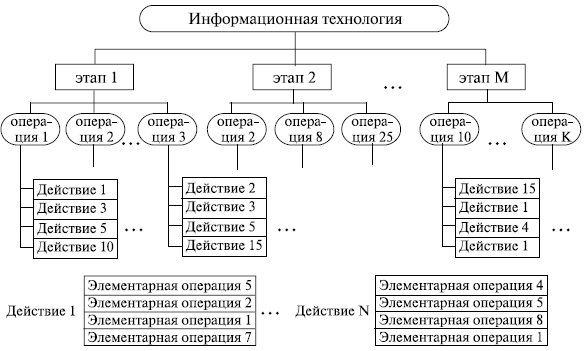

Рис. 2.1. Технологический процесс переработки информации в виде иерархической структуры по уровням

Используемые в производственной сфере такие технологические понятия, как «технологический процесс», «технологическая операция», «метрика», «норматив» и т. п. могут применяться и в ИТ. Для этого нужно начинать с определения цели. Затем следует попытаться провести структурирование всех предполагаемых действий, приводящих к намеченной цели, и выбрать необходимый программный инструментарий (рис. 2.1).

1-й уровень — этапы, где реализуются базовые технологические процессы, состоящие из операций и действий последующих уровней.

2-й уровень — операции, в результате выполнения которых будет создан конкретный объект в выбранной на 1-м уровне программной среде.

3-й уровень — действия, совокупность стандартных для каждой программной среды приемов работы, приводящих к выполнению поставленной в соответствующей операции цели.

4-й уровень — элементарные операции по управлению элементарными действиями объектов.

ИТ, как и другие технологии, должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса обработки информации на этапы, операции, действия;

- включать весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной цели;

- иметь регулярный и масштабируемый характер;

- этапы, действия, операции технологического процесса должны быть стандартизированы и унифицированы, что позволит более эффективно осуществлять целенаправленное управление информационными процессами.

Традиционно в процессе обработки информации используются как измерительная аппаратура, обеспечивающая входные данные, так и собственно обрабатывающие (вычислительные) системы. И те и другие прошли длинную дорогу развития вместе с человеческой цивилизацией. В следующем пункте будут перечислены основные вехи их истории.

Если раньше обрабатывающей системой был человек или какие-то механические приспособления, то для проведения процесса обработки было достаточно сформулировать набор правил (инструкций). Давно подметили, что повторяющиеся операции целесообразно автоматизировать в первую очередь и желательно перепоручить машинам. При этом человек, задавая циклическое правило работы машине, колоссально выигрывает в трудозатратах.

Предположим, вам надо сложить 1000 последовательных данных измерений. Заводим специальный счетчик-сумматор и присваиваем ему значение 0. Для каждого из данных надо получить результат измерений и добавить его к счетчику, то есть вам надо сделать 2001 операцию при «ручном» счете. Другой вариант — написать шесть инструкций для машины:

- завести счетчик-сумматор и присвоить ему значение 0;

- завести индекс (номер) текущей операции и присвоить ему значение 0;

- получить новый результат измерений;

- добавить его к счетчику-сумматору;

- увеличить на 1 индекс текущей операции;

- если он меньше 1000, то перейти к шагу 3.

За прошедшее время существенно усложнились задачи обработки информации, развились способы формулировки и записи правил работы машин (программ работы). Вычислительные устройства превратились в компьютеры, а правила работы — в компьютерные программы.

Программирование — процесс создания компьютерных программ с помощью языков программирования. Программирование сочетает в себе элементы искусства, науки, математики и инженерии.

В узком смысле слова программирование рассматривается как кодирование — реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке программирования. Под программированием также может пониматься разработка логической схемы для интегральной микросхемы, а также процесс записи информации в микросхему ПЗУ (Постоянного Запоминающего Устройства) некоторой электронной системы. В более широком смысле программирование — процесс создания программ, то есть разработка программного обеспечения.

Составителями программ являются программисты. Большая часть работы программиста связана с написанием и отладкой исходного кода на одном из языков программирования.

Различные языки программирования поддерживают различные стили программирования (или парадигмы программирования). Отчасти искусство программирования состоит в том, чтобы на одном из языков эффективно реализовать алгоритм, наиболее полно подходящий для решения имеющейся задачи. Разные языки требуют от программиста различного уровня внимания к деталям при реализации алгоритма, результатом чего часто бывает компромисс между простотой и производительностью (или между временем программиста и временем пользователя).

Единственный язык, напрямую выполняемый процессором, — это машинный язык (также называемый машинным кодом). Изначально все программисты прорабатывали весь алгоритм в машинном коде, но сейчас эта трудная работа уже не делается. Вместо этого программисты пишут исходный код на языке высокого уровня (например, С, С++, С#, Java), а компьютер, используя компилятор или интерпретатор и уточняя все детали, транслирует его за один или несколько этапов в машинный код, готовый к исполнению на целевом процессоре. Если требуется полный низкоуровневый контроль над системой, программисты пишут программу на языке ассемблера, мнемонические инструкции которого преобразуются один к одному в соответствующие инструкции машинного языка целевого процессора.

В некоторых языках вместо машинного кода генерируется интерпретируемый двоичный код «виртуальной машины», также называемый байт-кодом (byte-code). Такой подход применяется в языке Forth, некоторых реализациях языков Lisp, Java, Perl, Python, а также в языках платформы Microsoft .NET.

Типичный процесс разработки программ состоит, в общем, из семи этапов:

- постановка задачи;

- формализация и специфицирование;

- выбор или составление алгоритма;

- программирование;

- компиляция (трансляция);

- отладка и тестирование;

- запуск в эксплуатацию.

Эксплуатируемая программа имеет дело с данными различных типов, предназначенных для решения конкретных задач.

Источник

Методы – формализованные и неформализованные

Формализованные методы базируются на использовании фактографической информации (описательна, необобщенная информация для дальнейшего анализа).

Используются в следующих случаях: если есть ретроспективная информация, то есть существует статистика; когда количество факторов и их сила будет такой же, как и в прошлом (факторы влияют на объект), тенденция развития такая же.

Суть: на основе объективных данных, глубины имеющихся данных, описывается развитие на основе математического аппарата.

Глубина– частота имеющихся данных. Необходимо убедиться в гладкости тенденции.

Результат использования может быть двояким: не только для составления прогнозов, но и для накапливания первичной информации об объекте.

1. Простота в применении. Наличие готовых алгоритмов.

2. Объективность (не достоверность), доверие

3. Динамика. Формализованные методы позволяют определить динамику развития на любое будущее время.

4 возможность анализа прогнозирования при отсутствии ретроспективной информации

5 позволяет прогнозировать при высокой вероятности возникновения качественных скачков в развитии объекта

1 сложность процедуры сбора и обработки информации

2 индивидуальный субъективизм экспертов

3 дискретность прогноза

4. Формализованные методы можно применять, только если мы знаем предысторию развития исследования объекта.

5. Не могут учесть скачкообразные изменения, ведущие к скачкообразным изменениям в количестве.

а) Метод наименьших квадратов

б) Метод экспоненциального сглаживания

в) Метод адаптированного сглаживания

2) Системено-структурные методы (основанные на выявлении структурной взаимосвязи и анализу выявленных взаимосвязей.)

а) Морфологический анализ

б) Матричный метод

в) Метод сетевого моделирования

г) Метод структурной аналогии

3) Ассоциативные (методы ассоциации, основанные на установлении зависимости, внутренней логики развития природных объектов (живых и общественных явлений), и затем модель переносится на объект прогнозирования.)

а) Вероятностное моделирование

б) Имитационное моделирование

в) Историко-логическое моделирование (анализ)

4) Опережающей информации (информация опережает практику)

а) Анализ потоков публикаций

б) Метод анализа патентной информации

в) Метод значимости открытий и изобретений

Неформализованные методы – методы, основанные на использовании интуиции и опыта лиц, принимающих решение. Обычно это не связано с использованием математического аппарата и графических изображений, хотя все зависит от конкретного метода. Так в группе неформализованных методов выделяют подкласс методов частично неформализованных, к которым относят следующие методы:

— метод экспертных оценок;

— диагностические методы;

— матричные методы;

— сетевые методы;

— метод экономического анализа;

— морфологический метод;

— метод дерева целей;

— имитационное динамическое моделирование.

Эти методы хотя и базируются на субъективных приблизительных оценках, но все же более структурированы, чем полностью неформализованные (метод мозговой атаки, метод комиссии, суда и т.д.).

Неформализованные методы ориентированы не на массовый сбор данных, а на достижение углубленного понимания исследуемых социальных явлений. отсутствие формализации делает невозможным массовый охват исследуемых объектов, в результате чего число единиц обследования снижается до минимума. Отказ от широты охвата компенсируется “глубиной” исследования, т.е. детальным изучением социального явления в его целостности и взаимосвязи с другими явлениями. набор исследуемых переменных при использовании этих методов заранее жестко не определен, поэтому они могут варьировать непосредственно где исследования как по числу, так и по набору. К неформализованным методам относятся наблюдение, свободное интервью, описания, заимствованные из прессы, а также так называемые личные документы (автобиографии, письма, дневники). По выражению социолога А.Н.Алексеева, неформализованные методы открывают перед исследователем пусть небольшой участок действительности, но зато такой, ‘какой он есть”

33. Информационный менеджмент: содержание и цели осуществления. Особенности информационного менеджмента как области социального управления.

Менеджмент — это управление в социально-экономических системах: совокупность современных принципов, методов, средств и форм управления производством с целью повышения его эффективности и увеличения прибыли.

Информационный менеджмент —технология, компонентами которой являются документная информация, персонал, технические и программные средства обеспечения информационных процессов, а также нормативно установленные процедуры формирования и использования информационных ресурсов.

Информационный менеджмент — это управление экономическими информационными системами (ЭИС) на всех стадиях их жизненного цикла.

Информационный менеджмент необходим:

- на предприятиях-производителях программных продуктов;

- на предприятиях, занимающихся реализацией программных продуктов;

- на предприятиях-потребителях информационных систем;

- на предприятиях, работающих в IT-консалтинге.

Для определения понимания сущности информационного менеджмента необходимо принимать во внимание ряд положений:

Информация — комплексное понятие, то есть:

- условие и средство делового общения;

- средство доведения до общества сведений об организации;

- источник сведений о внешней среде;

- товар.

1. Информационный менеджмент осуществляется в пределах конкретной организации.

2. Информация представляет собой самостоятельный фактор производства, который лежит в основе процесса принятия управленческого решения.

3. Информационный менеджмент имеет отношение не просто к информации, а ко всей информационной деятельности организации, при этом являясь значительно более масштабным понятием, чем управление документооборотом.

Таким образом,информационный менеджмент — управление деятельностью по созданию и использованию информации в интересах организации.

Другими словами, информационный менеджмент — процесс управления на базе компьютерных технологий обработки информации с применением управленческих информационных систем как базового инструмента для работы менеджеров на всех уровнях управления в различных предметных областях.

Цель информационного менеджмента: обеспечение эффективного развития организации посредством регулирования различных видов её информационной деятельности.

Задачи информационного менеджмента:

- Качественно информационное обеспечение процессов управления в организации;

- Осуществление управления информационными ресурсами;

- Обеспечение управления обработки информации на всех уровнях;

- Интерфейсная задача — обеспечение управления коммуникациями (общение — передача информации от человека к человеку).

Социальный менеджмент — это область управления, формирующая у будущих специалистов теор тические и практические навыки, позволяющие эффективно возде ствовать на социальные процессы, влиять на создание благ приятной для человека социальной среды, прое тировать социальные организации, что в свою очередь обеспечивает рациональное испо ьзование самого богатого и неогра иченного из всех ресурсов —- человеческого.

34. Социальная информация. Определение. Свойства. Особенности информации как товара.

Социальная информация — совокупность знаний, сведений, данных и сообщений, которые формируются и воспроизводятся в обществе и используются индивидами, группами, организациями, различными социальными институтами для регулирования социального взаимодействия, общественных отношений и процессов.

В философской и социологической литературе имеются «узкая» и «широкая» трактовки социальной информации. «Узкую» трактовку, иногда используемую социологами, характеризует следующая цитата: «К социальной информации относится не вообще вся информация, полученная человеком в процессе отражения окружающего мира, а лишь имеющая общественный интерес, служащая развитию общественной жизни, получившая признание людей. Естественно-научную и техническую информацию мы причислить к социальной не можем, т. к. последние не носят ярко выраженной классовой направленности». Это понимание сводит социальную информацию к понятию мacсовой, если не публицистической информации (см. ниже), поэтому неконструктивно.

«Широкая» трактовка представлена в следующих высказываниях. Социальная информация «представляет собой знания, сообщения, сведения о социальной форме движения материи и о всех других ее формах в той мере, в какой они используются обществом, человеком, вовлечены в орбиту общественной жизни». Б. А. Грушин к социальной информации относит «всю без исключения совокупность сообщений, вышедших из «рук» человека. Это и научный текст, и религиозная проповедь, и газетная статья, и архитектурный проект». Автор отмечает, что социальная информация «связана с жизнью общества не только своим существованием, но и самим своим содержанием, а также типом знаковой системы, избираемой для фиксирования этого содержания».

Для человека важно не столько количественная характеристика информации, сколько ее свойства связанные с познанием окружающего мира. Для человека информация может быть важной или нет, полной или нет и т.д. Другими словами, для социальной информации важно ее качество.

Следует оговорить, что различные авторы выделяют различные свойства информации.

- Ценность информации. Чем важнее задача, которую решает человек, тем ценнее информация, требуемая для ее решения.

- Доступность информации. Например, если тот или иной текстовый материал есть во Всемирной паутине, а у Вас есть подключение к сети Интернет, то получить информацию проще, чем если бы текст был представлен в какой-нибудь библиотеке, до которой еще надо добраться.

- Понятность информации. Сообщение на японском языке может быть непонятно для россиянина, даже если содержит ценную информацию.

- Полнота информации. Достаточность информации для решения определенного спектра задач.

- Избыточность информации.

- Адекватность. Соответствие информации действительности.

- Актуальность. Информация может иметь значение лишь в определенный момент времени.

- Объективность. Чем меньше зависит содержание информации от того, кто ее получил и обработал, тем она более объективна.

- и др.

Особенностью свойств социальной информации является их временный характер и зависимость от конкретного человека. Так одна и та же информация для кого-то может быть понятной, а для кого-то — нет. Сегодня актуальной, а завтра – нет.

Потребительские свойства информации — это не просто набор ее источников (документов) в области решаемой проблемы. Это та сумма отобранных, переработанных и представленных в соответствующих видах и формах сведений, при использовании которых потребитель (предприниматель, инженер, менеджер, руководитель) с учетом его экономических, социальных, психических возможностей и особенностей может с максимальным успехом решать стоящую перед ним проблему.

Информация – это товар особого рода: на него нельзя механически переносить все

характеристики материальных продуктов. Товарные свойства информации как

реального феномена, с одной стороны, определяются тем, что свойственно товарам

вообще, а с другой стороны – особенностями, связанными с ее природой и

возможностями использования.

Как и любой товар, информация обладает стоимостью и потребительной стоимостью.

Но, подчеркнем еще раз, что до тех пор, пока не произойдет реального обмена

между обособленными товаропроизводителями, информационный продукт стоимости не

имеет. До этого момента его потребительная стоимость (полезность) остается

только “приметой” информационного товара.

Специфика информации как товара.

1. Информационный товар уникален, поскольку обладает свойством многократного использования без потери своих потребительских качеств. В силу этого информация является единственным видом ресурсов, которому не свойственна экономия в абсолютном значении этого понятия. Напротив, чем шире и активнее ее применяют, тем богаче становится общество. В общественном производстве информация выступает не только в качестве самостоятельного ресурса, но и в качестве замены по отношению к другим традиционным ресурсам.

2.Способность к ресурсосбережению, обеспечивающая эффект от ее применения, является важнейшим потребительским качеством информации. Различные виды информации способны обеспечивать экономию времени, труда, денежных средств и материальных ресурсов за счет оптимизации и ускорения принятия решений по различным направлениям деятельности. Информация, овеществленная в средствах труда, программных продуктах, позволила сэкономить неизмеримый в своих масштабах труд человечества. Огромные возможности экономии ресурсов обеспечивает информация, используемая для организации, планирования и управления

производством. Но не исключен и обратный результат при использовании некачественной информации или дезинформации, в какой бы сфере это ни происходило. Как правило, это становится причиной удорожания, замедления, расточительства и других негативных явлений. По различным оценкам, промышленно развитые страны ежегодно теряют до 10% национального дохода из-за недостаточной информированности руководителей и специалистов народного хозяйства.

3. Потребительная стоимость информационного товара имеет и еще одну примечательную особенность, связанную с быстрым устареванием и потерей качеств отдельными видами информации. Но в определенных случаях потребительские качества не могут проявиться и быть использованными в силу невосприимчивости общественным производством из-за низкого уровня развития и отсутствия экономических стимулов. В таком случае потребительная стоимость выступает как потенциальная, с заявкой на будущее или на использование в непредусмотренных традициями сферах деятельности.

Источник