Тема 2. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное

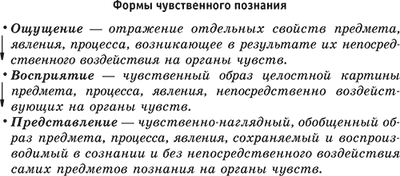

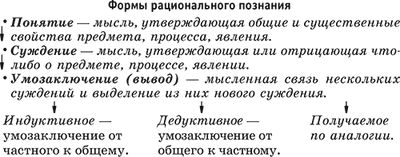

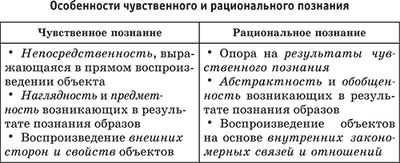

Познание имеет два уровня (две стороны) – чувственное познание – осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом) и рациональное познание – присуще только человеку, является более сложным способом отражения действительности, который осуществляется посредством мышления.

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения.

Эмпиризм (от гр. emperia – опыт) – единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт.

Рационализм (от лат. ratio – разум, рассудок) – наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая – высшая.

Знание является единством чувственного и рационального познания действительности. Вне чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Например, многие понятия современной науки весьма абстрактны, и все же они не свободны от чувственного содержания. Не только потому, что своим происхождением эти понятия обязаны в конечном счете опыту людей, но и потому, что по своей форме они существуют в виде системы чувственно воспринимаемых знаков. С другой стороны, знание не может обойтись без рациональных данных опыта и включения их в результаты и ход интеллектуального развития человечества.

Своеобразной формой сопряжения чувственного и рационального в познании выступает интуиция (лат. intuitis – взгляд, вид) – вид познания, в котором проявляется способность непосредственного постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения» без опоры на логические обоснования и доказательства.

Основные признаки интуиции: внезапность; неполная осознанность; непосредственный характер возникновения знаний.

Различают следующие виды интуиции:

– интеллектуальная – связана с умственной деятельностью;

– мистическая – связана с жизненными переживаниями, эмоциональным миром человека.

В интуиции четко и ясно осознается лишь результат (вывод, истина), а конкретные процессы, ведущие к нему, остаются за пределами сознания, т. е. коренятся в области бессознательного. Знания, полученные при помощи интуиции, в дальнейшем должны пройти через этап доказательства и обоснования, чтобы стать истиной.

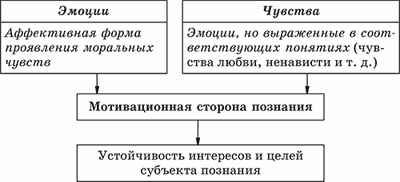

В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства человека. Под их воздействием формируется мотивационная сторона познания, выражающаяся в устойчивости интересов и целей познающего субъекта к объекту познания.

Иногда результатом познания становится заблуждение. Это не абсолютный вымысел, а обычно одностороннее отражение объективной реальности субъектом.

Заблуждение – это содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, но принимаемое за истину.

Источники заблуждения: погрешности, связанные с переходом от чувственного уровня познания объекта к рациональному; некорректный перенос чужого опыта без учета конкретной проблемной ситуации.

Ложь – это сознательное искажение образа объекта.

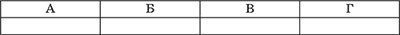

B3. Установите соответствие между формами познания и их сущностью: к каждой позиции данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

Источник

Ложное сознание

Ло́жное созна́ние — понятие марксистской классовой теории, обозначающее систематическое искажение господствующих общественных отношений в сознании угнетаемых классов: рабов, крепостных, крестьян и рабочих. Эти классы страдают от ложного сознания ввиду того, что их ментальные представления о сложившихся общественных отношениях систематически скрывают или искажают реальное положение дел: господство, подчинение и эксплуатацию. В работах Маркса нет выражения «ложное сознание», однако он уделял большое внимание близким по значению понятиям идеологии и товарного фетишизма. [1]

Содержание

Теория

Маркс предложил классовую теорию, основанную на анализе объективных свойств системы экономических отношений, обусловливающих тип общественного строя: класс, к которому принадлежит индивид, определяется местом, которое он занимает в системе отношений к собственности. Помимо этого индивид обладает и субъективными свойствами — мыслями и ментальными структурами, определяющими его отношение к окружающему миру и самому себе. Эти ментальные конструкции могут в большей или меньшей степени соответствовать реальности, которую они отображают. В обществе, разделённом на классы, всегда существует конфликт материальных интересов между господствующими и угнетаемыми социальными группами и, согласно Марксу, возникают такие социальные механизмы, которые создают систематические ошибки, искажения и провалы в сознании низших слоёв общества. Если эти формирующие сознание механизмы отсутствуют, то низшие слои общества, всегда составляющие большинство, незамедлительно попытаются свергнуть эту систему, основанную на господстве. Таким образом, социальные институты, формирующие мысли, идеи и ментальные структуры, создают и совершенствуют ложное сознание и идеологию. [1]

В работе «Немецкая идеология» Маркс определяет идеологию как систему идей, при помощи которых люди осознают свой мир. Согласно ключевой идее Маркса, идеология и мышление обусловлены материальными условиями. Материальные условия определяют сознание, а не сознание — материальную реальность: «Ручная мельница даёт вам общество с сюзереном [т.е. феодалом] во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом». [2] Функция системы идеологии — обеспечение господствующего положения привилегированного класса. В другой работе — «Капитал» — анализируется понятие товарного фетишизма. Маркс обозначает им распространённую иллюзию, существующую в обществе с товарным производством. Товар осознаётся исключительно в терминах его денежного эквивалента — цены, а не в контексте производственных отношений. Труд рабочего, производящего обувь на швейном оборудовании, выпадает из поля зрения — и мы видим только её денежную стоимость. Маркс утверждает, что это — общественно значимая форма мистификации. Рыночное общество таким способом скрывает отношения господства и эксплуатации, составляющих его основу. [1]

Энгельс

Впервые термин «ложное сознание» встречается в письме Фридриха Энгельса к Францу Мерингу. [3] Он писал:

— Ф. Энгельс. 14 июля 1893 г. [4]

Источник

Раздел 4. Познание

Тема 1. Познание мира

Познание – процесс деятельности человека, основным содержанием которого является отражение объективной реальности в его сознании, а результатом – получение нового знания об окружающем мире. Таким образом, познание есть сознание в действии, постоянная реализация сознания. Знание есть продукт познания.

Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предполагает наличие двух сторон: субъекта и предмета познания.

Представители различных философских направлений по-разному отвечали на вопрос о возможности познания мира.

Виды познания: обыденное, социальное, научное, религиозное, мифологическое, художественное.

Ни один из видов познания, не является изолированным от остальных, все они тесно взаимосвязаны.

Образец задания

C5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о познании.

Ответ: Познание – это активное отражение или воспроизведение действительности в сознании человека, т. е. обусловленный прежде всего практикой процесс приобретения и развития знания, его постоянное углубление, расширение и совершенствование.

Примеры предложений: Сущностью процесса познания является получение как можно более объективного, полного и точного знания об окружающем мире. Познание представляет собой основной способ бытия, существования сознания. В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства человека. Знания являются продуктом познания и др.

Тема 2. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное

Познание имеет два уровня (две стороны) – чувственное познание – осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом) и рациональное познание – присуще только человеку, является более сложным способом отражения действительности, который осуществляется посредством мышления.

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения.

Эмпиризм (от гр. emperia – опыт) – единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт.

Рационализм (от лат. ratio – разум, рассудок) – наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая – высшая.

Знание является единством чувственного и рационального познания действительности. Вне чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Например, многие понятия современной науки весьма абстрактны, и все же они не свободны от чувственного содержания. Не только потому, что своим происхождением эти понятия обязаны в конечном счете опыту людей, но и потому, что по своей форме они существуют в виде системы чувственно воспринимаемых знаков. С другой стороны, знание не может обойтись без рациональных данных опыта и включения их в результаты и ход интеллектуального развития человечества.

Своеобразной формой сопряжения чувственного и рационального в познании выступает интуиция (лат. intuitis – взгляд, вид) – вид познания, в котором проявляется способность непосредственного постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения» без опоры на логические обоснования и доказательства.

Основные признаки интуиции: внезапность; неполная осознанность; непосредственный характер возникновения знаний.

Различают следующие виды интуиции:

– интеллектуальная – связана с умственной деятельностью;

– мистическая – связана с жизненными переживаниями, эмоциональным миром человека.

В интуиции четко и ясно осознается лишь результат (вывод, истина), а конкретные процессы, ведущие к нему, остаются за пределами сознания, т. е. коренятся в области бессознательного. Знания, полученные при помощи интуиции, в дальнейшем должны пройти через этап доказательства и обоснования, чтобы стать истиной.

В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства человека. Под их воздействием формируется мотивационная сторона познания, выражающаяся в устойчивости интересов и целей познающего субъекта к объекту познания.

Иногда результатом познания становится заблуждение. Это не абсолютный вымысел, а обычно одностороннее отражение объективной реальности субъектом.

Заблуждение – это содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, но принимаемое за истину.

Источники заблуждения: погрешности, связанные с переходом от чувственного уровня познания объекта к рациональному; некорректный перенос чужого опыта без учета конкретной проблемной ситуации.

Ложь – это сознательное искажение образа объекта.

Образец задания

B3. Установите соответствие между формами познания и их сущностью: к каждой позиции данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Тема 3. Истина, ее критерии. Относительность истины

Во многом проблема достоверности наших знаний о мире определяется ответом на фундаментальный вопрос теории познания: «Что есть истина?».

Существуют различные трактовки понятия «истина».

Истина – это:

– соответствие знаний действительности;

– то, что подтверждено опытом;

– некое соглашение, конвенция;

– свойство самосогласованности знаний;

– полезность полученного знания для практики.

Классическая концепция истины связана с первым определением: истина – знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним.

Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу в полном объеме.

Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсолютный и относительный аспекты, которые можно рассматривать и как относительно самостоятельные истины.

Объективная истина – это такое содержание знания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества.

Абсолютная истина – это исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе; знание, которое никогда не может быть опровергнуто.

Относительная истина – это неполное, неточное знание, соответствующее определенному уровню развития общества, который обусловливает способы получения этого знания; это знание, зависящее от определенных условий, места и времени его получения.

Разница между абсолютной и относительной истинами (или абсолютным и относительным в объективной истине) в степени точности и полноты отражения действительности. Истина всегда конкретна, она всегда связана с определенным местом, временем и обстоятельствами.

Не все в нашей жизни поддается оценке с точки зрения истины или заблуждения (лжи). Так, можно говорить о разных оценках исторических событий, альтернативных трактовках произведений искусства и т. п.

Одним из важнейших является вопрос о критериях истины.

Критерий истины – это то, что удостоверяет истину и позволяет отличить ее от заблуждения.

Возможные критерии истины: соответствие законам логики; соответствие ранее открытым законам той или иной науки; соответствие фундаментальным законам; практика; простота, экономичность формы; парадоксальность идеи.

Практика (от гр. practikos – активный, деятельный) – целостная органическая система активной материальной деятельности людей, направленная на преобразование реальной действительности, осуществляющаяся в определенном социокультурном контексте.

Формы практики: материальное производство (труд), преобразование природы; социальное действие (реформы, революции, войны и т. д.); научный эксперимент.

Функции практики в процессе познания

Практика – источник познания: практическими потребностями были вызваны к жизни существующие ныне науки.

Практика – основа познания: человек не просто наблюдает или созерцает окружающий мир, но в процессе своей жизнедеятельности преобразует его. Именно благодаря этому и происходит наиболее глубокое познание тех свойств и связей материального мира, которые были бы просто недоступны человеческому познанию, если бы оно ограничивалось только простым созерцанием, пассивным наблюдением. Практика вооружает познание инструментами, приборами, оборудованием.

Практика – цель познания: человек для того и познает окружающий мир, раскрывает законы его развития, чтобы использовать результаты познания в своей практической деятельности.

Практика – критерий истины: пока какое-то положение, высказанное в виде теории, концепции, простого умозаключения, не будет проверено на опыте, не претворится в практике, оно останется всего лишь гипотезой (предположением). Поэтому основным критерием истины выступает практика.

Между тем практика одновременно определенна и неопределенна, абсолютна и относительна. Абсолютна в том смысле, что только развивающаяся практика может окончательно доказать какие-либо теоретические или иные положения. В то же время данный критерий относителен, так как сама практика развивается, совершенствуется и поэтому не может тотчас и полностью доказать те или иные выводы, полученные в процессе познания. Поэтому в философии выдвигается идея взаимодополняемости: ведущий критерий истины – практика, которая включает материальное производство, накопленный опыт, эксперимент, – дополняется требованиями логической согласованности и во многих случаях практической полезностью тех или иных знаний.

Образец задания

B2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «истина». Отражение действительности; знание; конкретность; зависимость от человека; процесс.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «истина».

Ответ: Зависимость от человека.

Тема 4. Виды человеческих знаний

Знание – результат познания действительности, содержание сознания, полученное человеком в ходе активного отражения, идеального воспроизведения объективных закономерных связей и отношений реального мира.

Термин «знание» употребляется в разных смыслах:

– как способности, умения, навыки, которые базируются на осведомленности;

– как познавательно значимая информация;

– как особая познавательная единица, выражающая форму отношения человека к действительности и существующая наряду и во взаимосвязи со своей противоположностью – практическим отношением.

Каждой форме общественного сознания: науке, философии, мифологии, политике, религии и т. д. – соответствуют специфические виды знаний.

Когда разграничивают научное, основанное на рациональности, и ненаучное знания, то выделяют следующие формы.

Образец задания

B4. Найдите в приведенном ниже списке проявления, отражающие обыденное знание, и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) назидание

2) личный опыт

3) образ

4) традиция

5) эксперимент

6) формализация

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ: 124.

Источник