Физиологичный способ подачи голоса

Большое значение для голоса имеет способ его подачи, так называемая атака звука. Принято различать три типа голосоподачи: 1) сначала идет легкий выдох, затем смыкаются и начинают колебаться голосовые складки. Голос звучит после легкого шума. Такой способ считается придыхательной атакой; 2) момент смыкания голосовых складок и начало выдоха совпадают. Это мягкая атака звуков; 3) сначала смыкаются голосовые складки, а затем осуществляется выдох, приводя их в колебания. Этот тип называется твердой атакой.

Наиболее употребительна и физиологически обоснована мягкая атака. Однако возможно использование и двух других способов подачи звука в зависимости от голосовых задач и эмоционального состояния человека, а иногда и в целях постановки голоса.

РАЗВИТИЕ ГОЛОСА У ДЕТЕЙ

Развитие детского голоса условно делится на несколько периодов: дошкольный до 6—7 лет, домутационный от 6—7 до 13 лет, мутационный — 13—15 лет и послемутационный — 15—17 лет. Фонация детьми дошкольного возраста осуществляется за счет краевого натяжения голосовых складок в связи со слабостью гортанных мышц. Диапазон звучания составляет 5—6 нот.

В домутационном периоде параллельно с анатомическим ростом органов голосообразования заканчивается развитие рецепторного аппарата гортани, и к 12 годам по месту расположения и морфологическому строению он соответствует рецепторному аппарату взрослого. Детский голос постепенно развивается, его диапазон расширяется до 11 —12 нот.

Мутация голоса (от лат. mutatio — изменение, перемена) наступает в результате изменений в голосовом аппарате и во всем организме под влиянием возрастной эндокринной перестройки, возникающий в период полового созревания. Время, в течение которого происходит переход детского голоса во взрослый, называется мутационным периодом. Явление это физиологическое и наблюдается в возрасте 13—15 лет. У мальчиков голосовой аппарат в это время растет быстро и неравномерно, у девочек гортань развивается замедленно. В период полового созревания мужская и женская гортани приобретают четкие отличительные особенности. Возможны колебания мутационного периода в зависимости от сроков наступления половой зрелости. У жителей юга мутация наступает раньше и протекает более остро, чем у жителей севера.

Источник

Физиологичный способ подачи голоса

Практические логопеды знают, что уже в дошкольном возрасте голос заикающихся может отличаться от нормы по своим качественным признакам.

При определении нормы голоса подразумевают достаточную его силу для речевой практики, включая динамический диапазон, высоту голоса (частота основного тона) с частотным диапазоном, соответствующим полу и возрасту.

У заикающихся нередко наблюдаются локальные напряжения мышц голосового аппарата (“зажимы”), что ухудшает характеристики голоса. Встречаются также дисфонические расстройства.

В задачу работы над голосом входит:

1) развитие силы и динамического диапазона голоса;

2) формирование навыков рациональной голосоподачи и голосоведения;

3) развитие мелодических характеристик голоса.

Начальные этапы работы над голосом могут быть включены в период “щадящего речевого режима” или “режима молчания”. Работа начинается с изолированного произнесения гласных звуков.

Точное, четкое, ясное и полнозвучное произношение гласных звуков обеспечивает выразительность речи. За счет изменения звучания гласных возможно в дальнейшем применение других техник: замедление темпа речи; выравнивание послогового ритма; использование “полного стиля” произношения. В основном за счет гласных звуков возможно интонационно окрасить речь и, главное, достичь ее слитного и плавного произнесения.

Работу над голосом можно проводить в следующей последовательности:

Занимающимся предлагается сделать диафрагмальный вдох и на выдохе произнести длительно, растягивая на весь выдох, звук “а”. Звук должен произноситься легко и свободно, при средней степени звучания голоса. Рот должен быть широко открыт, при этом звук “посылается” вперед. Следует следить за тем, чтобы заикающиеся не произносили звук на “остаточном” выдохе, т.е. чтобы начало выдоха и фонации совпадали во времени.

Затем таким же образом предлагается протянуть гласный “о”. Для объяснения рациональной артикуляции гласного “о” можно использовать образ: “пинг-понговый шарик во рту”.

При произнесении гласного “у” обращают внимание на то, что губы вытянуты вперед, при “и” — губы растянуты в улыбку, при звуке “э” — рот слегка полуоткрыт и т.д.

В развитии речевого голоса у заикающихся учитывают атаку звука и регистр голоса.

Под атакой звука понимают начало звука, т.е. включение в работу голосовых складок. Атака звука зависит от плотности смыкания голосовых складок и силы выдоха. Существуют три вида атаки звука: твердая, мягкая и придыхательная. При придыхательной атаке звука сначала слышится легкий шум выдоха, а затем слышится звук, похожий на “Х-А-А-А”. При мягкой атаке момент смыкания голосовых складок и момент начала выдоха совпадают. Звук получается мягкий, богатый обертонами. При твердой атаке сначала смыкаются голосовые складки, а затем осуществляется выдох. Звук получается твердый, часто резкий.

Заикающиеся обучаются начинать произнесение каждого гласного с “мягкой” голосоподачи, или атаки. Логопед дает образец “твердой” атаки, т.е. резкого начала гласного звука и “мягкой” атаки, или мягкого “вплывания” в звук. После чего заикающиеся упражняются в подаче звука на мягкой атаке, произнося гласные и их сочетания, а затем слова и фразы, начинающиеся с гласного звука.

В речевом голосе принято выделять три регистра:

— грудной, или нижний регистр, в котором преобладает грудное резонирование;

— смешанный или средний регистр;

— головной или верхний регистр, в котором преобладает головное резонирование.

При работе над голосом заикающихся учат добиваться плавного перехода из регистра в регистр.

В самом начале работы над голосом заикающиеся обучаются использовать грудной резонатор, так как это снижает напряжение голосовых складок.

При обучении использованию грудного резонатора гласные звуки даются в следующей последовательности: А, О , У, И, Э. Такая последовательность связана с тем, что звук А содержит в себе резонирование как высоких, так и низких тонов; звуки О, У относятся к резонаторам низких тонов, звуки И, Э — к резонаторам высоких тонов.

Детям предлагают в игровой форме произнести звуки низким и высоким голосом, используя для этого различные игровые упражнения.

“Как гудит большой паровоз (на звук У-У-У), а как маленький паровозик?” и т.д.

“Как рычит большой медведь низким голосом (на звук И-И-И), а как рычит маленький медвежонок высоким голоском?”

У взрослых для ощущения звука в грудном резонаторе можно предложить произнести гласный А низким голосом, при этом ладонь приложить к грудине, слегка постукивая по ней. Заикающийся должен ощутить легкую вибрацию в области груди. Постановка диафрагмального дыхания и включение в звучание голоса нижних резонаторов позволяют поставить голос на “опору”. Эта снимает излишнее напряжение голосовых складок, стенок гортани и глотки, т.е. способствует снятию “зажимов”.

При постановке голоса очень важно вызвать у заикающегося ощущение “открытой глотки”, которое зак

репляется при произнесении гласных звуков. Важно, чтобы нижняя челюсть была расслаблена.

Использование диафрагмального дыхания, использование нижнего резонатора, ощущение “открытой глотки” и расслабленной нижней челюсти позволяет литься голосу свободно и легко. На этом этапе начинается работа над развитием интонационно-мелодических характеристик.

Перед заикающимися ставится задача, используя ряд гласных звуков, менять высоту голоса, придавать ему речевые интонации вопроса, ответа, удивления; передавать голосом различные эмоциональные состояния радости, печали и пр. Работа над голосом продолжается затем на материале автоматизированных рядов, слов, словосочетаний и фраз. (См. Приложение 5).

Таким образом, формирование рациональной голо-соподачи плавно переходит в развитие просодической стороны речи.

Заикающиеся обучаются слитно произносить длинный ряд гласных (АоуиАоуиАоуиАоуи) при непрерывном артикулировании на одном речевом выдохе. Такое слитное произнесение обеспечивается непрерывным голосоведением. Оно должно обязательно сопровождаться интонационным модулированием голоса. Этот навык в дальнейшем переносится на слитное произнесение синтагмы.

Работа над голосом должна быть систематической, регулярной, длительной и проходить на всех этапах коррекционной работы. Объем работы над голосом и методические приемы зависят от возраста заикающегося. Чем младше ребенок, тем в большей степени работа над голосом должна идти по принципу подражания. Это указывает на большое значение состояния голоса у родителей, воспитателей и, тем более, логопеда.

Приемы постановки голоса описаны во многих руководствах (Н.П. Вербовая и др., 1977; М.И. Буянов, 1989; Э.М. Чарели, 1991; Л.3. Арутюнян, 1993 и др.).

Источник

Физиологичный способ подачи голоса

Принято различать три типа постановки голоса: 1) мягкую, 2) твёрдую и 3) придыхательную.

О мягкой постановке говорим тогда, когда при фонации голосовые связки сближаются не полностью, остаётся узкая элиисоидная щель, обеспечивающая возможность свободных колебаний. Как правило колебания происходят в горизонтальной плоскости. Голосовые связки только сближены, полного контакта между ними не имеется. Мягкая постановка голоса является чертой, характерной для физиологического голоса. Соприкосновение голосовых связок в низком регистре обычно бывает более тесным, чем в высоком. В высоком регистре между голосовыми связками остается довольно широкая щель.

Твердая постановка обусловлена тесным контактом голосовых связок. Если сближенные голосовые связки слишком сильно надавливают одна на другую, голос становится очень твердым и носит, если можно так определить, взрывной характер. При ослабленных и дряблых голосовых связках твердая постановка голоса имеет компенсаторный характер. Однако, спустя короткое время, появляются явные признаки утомления голосового аппарата и другие неприятные явления, связанные с перегрузкой.

Предыхательная постановка голоса является результатом того, что голосовые связки во время фонации полностью не смыкаются, между их задними концами остаётся щель в форме треугольника. При таком положении голосовых связок часть выдыхаемого воздуха проходит через треугольную щель, не принимая участия в образовании голосовой волны, и — как призвук сипоты — присоединяется к голосу. Такой призвук портит голос, делает его менее ценным.

Мегкое окончание фонации заключается в том, что голосовые связки по мере уменьшения давления воздуха в подсвязочном пространстве, постепенно заканчивают свои колебания и до самого конца остаются сближенными. Такого рода окончание фонации является признаком правильно выработанной дыхательной опоры.

Твердое окончание фонации является следствием внезапного её прекращения и открытия голосовой щели.

Придыхательное окончание фонации возникает в тех случаях, когда голосовые связки раньше времени утрачивают своё напряжение, расслабляются и выдыхаемый воздух проходит через открывшуюся щель. К голосу присоединяется портящий его шум, возникающий при прохождении неколеблющейся воздушной волны. Шум этот бывает слышен ешё и тогда, когда звучание голоса уже окончилось.

Как известно, колебания голосовых связок являются условием возникновения голоса. Чем больше частота колебаний, тем выше голос. Величина отклонения голосовых связок, или амплитуда их колебаний, определяет силу голоса. Нормальная фонация обуславливается согласованным колебанием обоих голосовых связок.

Согласно Heymann почти у 12% совершенно здоровых людей наблюдается некоторое нарушение функции левой голосовой связки. Малютин подтверждает наблюдения Heymann, указывая, что замедленные колебания левой голосовой связки имеют место гораздо чаще, чем правой.

В норме колебания голосовых связок происходят в горизонтальной плоскости. Ритм и регулярность колебаний обоих голосовых связок строго между собой согласованы. Частота и амплитуда колебаний голосовых связок — одинакова. Изменения голоса, проявляющиеся только на определенном отрезке голосового диапазона, связаны с изменениями колебаний на этой высоте. Таким образом, исследование полного объёма голоса является очень важным условием. Изменения голосообразования, возникающие во время piano исчезают во время forte и наоборот.

Из вышесказанного следует, что голос необходимо исследовать при пении crescendo и decrescendo. Во время образования низких звуков колеблется вся масса голосовых связок, в то время как при образовании высоких звуков колеблются лишь их края. Однако, сказанное выше не является правилом, нельзя также установить четкой границы между одним и другим способом колебания голосовых связок.

Источник

Физиологические основы формирования певческого голоса

Эффективность процесса певческого воспитания обусловлена уровнем компетентности педагога-хормейстера в области физиологии певческого голоса, пониманием механизмов взаимодействия всех частей певческого аппарата.

Обратимся к науке.

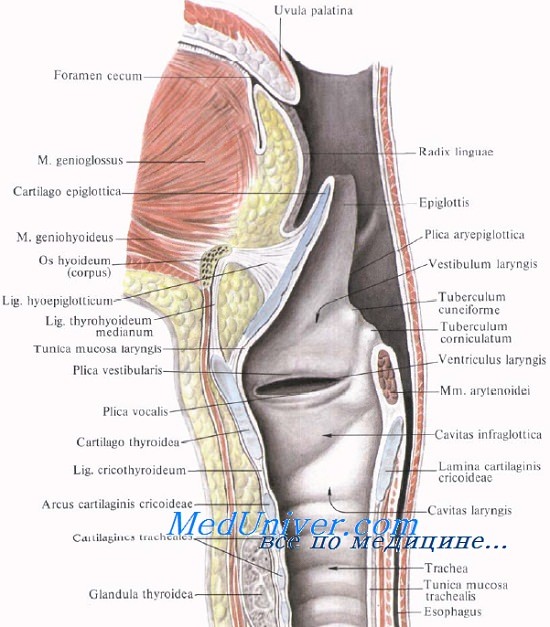

Основными частями голосового аппарата человека являются: дыхательный аппарат — легкие с дыхательными путями и дыхательными мышцами, гортань с голосовыми складками, где зарождается звук, и артикуляционный аппарат, совокупность резонаторов. Все части голосового аппарата находятся в непосредственной взаимосвязи и взаимозависимости.

Деятельность голосового аппарата в целом подчинена регулирующему влиянию коры головного мозга. Гортань — центральный звукообразующий орган. Она выполняет три основные функции: дыхательную, защитную и голосовую. Все они сопряжены с движениями голосовых складок — основной мышцы гортани.

Гортань представляет собой сложное образование, состоящее из хрящей, мышц и связок. Она подвижно соединена с подъязычной костью и подвешена вместе с ней к нижней челюсти и основанию черепа. Кроме того, гортань прикреплена к грудной кости. В спокойном состоянии гортань находится у детей на уровне от 3-го до 6-го шейного позвонка.

Гортань состоит из нескольких хрящей: перстневидного, щитовидного и двух черпаловидных. Мышцы, прикрепленные к хрящам гортани, разделяются на две группы: группа наружных мышц, смещающих гортань в целом и группа внутренних мышц, изменяющих расположение хрящей по отношению друг к другу.

Мышцы голосовых складок, толщу которых составляют щиточерпаловидные мышцы, у детей, состоят из одного слоя (наружного), второй слой (внутренний), формируется с возрастом. Длина голосовых связок у детей меньше, чем у взрослых, примерно в 1,5 раза, а голосовые складки у детей имеют не только меньшую длину, но и толщину.

Собственно вокальными мышцами являются внутренние части щиточерпаловидных мускулов. Вокальные мышцы отличаются от других мышц гортани своим строением, особенностью обмена веществ и необычайными функциональными возможностями. Голосовые мышцы содержат продольные, поперечные и косые волокна.

Сокращение продольных пучков мышечных волокон вызывает замыкание голосовой щели, а сокращение поперечных ведет к ее размыканию. Косые мышечные пучки идут от голосового отростка черпаловидных хрящей косо по направлению к свободному краю голосовой связки, в котором они заканчиваются, вплетаясь в него отдельными волокнами. Влияние сокращения этих мышц на изменение высоты тона можно сравнить с нажатием пальца на струну во время игры на струнном инструменте.

Собственно вокальные мышцы, т.е. внутренняя часть щиточерпаловидных мускулов, формируется постепенно, начиная с 5 лет, они выделяются в виде особого отдела из общей массы щиточерпаловидных мышц.

Косые, поперечные и продольные волокна этой внутренней части щиточерпаловидных (т.е. вокальных) мышц формируются из косых, поперечных и продольных мышечных пучков наружной части щиточерпаловидных мускулов. С возрастом эти разнонаправленные мышечные волокна постепенно отодвигаются к внутренней части голосовых складок и начинают обособляться в собственную голосовую мышцу, которая к 7 годам в гортани ребенка занимает медиальную часть голосовой складки. Но еще не доходит до ее свободного края и не вплетается в нее. К 12 годам голосовые мышцы полностью отделяются от наружных щиточерпаловидных мышц.

Основная функция косых и поперечных мышечных волокон заключается в изменении параметров колебательной системы (голосовых складок) по длине, толщине и жесткости при воспроизведении звуков различной высоты, силы и тембра.

Однако кроме этих фонаторных мускулов (наружных и внутренних щиточерпаловидных), заложенных в толще самих голосовых складок, в регуляции их натяжений участвует еще и внешняя мышечная система, основу которой составляют щитоперстневидные мускулы, оплетающие хрящи гортани с внешней стороны.

Микстовое звучание обеспечивается за счет совместного участия в работе обеих мышечных систем в различном соотношении.

Пока вокальные мускулы еще не выделились из общей фонаторной массы, их функцию выполняют щиточерпаловидные мускулы, которые у детей состоят также из разнонаправленных мышечных пучков при поддержке активно работающих других мышечных систем всего тела.

Механизм формирования различных регистров у детей тот же, что и у взрослых, т.е. чисто грудному и чисто фальцетному звучанию детского голоса соответствуют крайние типы настроя гортани на полный или краевой колебательный режим; смешанное звучание основано на балансировании между двумя голосообразующими мышечными системами, которые управляют натяжением голосовых складок.

Поскольку кора головного мозга у детей функционально еще не развита, им легче удаются простые регулировки за счет какой- либо одной мышечной системы (внешней или внутренней). Голосовые мышцы формируются к 10 годам.

Внизу гортань переходит непосредственно в трахею, нижний конец трахеи разделяется на два крупных бронха. Бронхи вместе с легочными пузырьками образуют два легких, расположенных в герметически изолированной от окружающей среды грудной полости внутри грудной клетки.

Скелет грудной клетки оплетен поперечно полосатыми мышцами, которые осуществляют дыхательные движения. Основание грудной клетки составляет диафрагма — мощная дыхательная мышца. При вдохе она опускается вниз, при выдохе поднимается. Она работает как поршень и является главными регулятором подвязочного давления в речи и пении.

К артикуляционным органам относятся ротовая полость с языком, мягким небом, нижней челюстью, губами, а также глотка и гортань.

Роль резонаторов в голосовом аппарате человека выполняют различные воздушные полости дыхательного тракта, окружающие голосовые складки сверку и снизу. Отсюда и название: верхние и нижние резонаторы. Нижними резонаторами являются трахея и бронхи. Они придают голосу грудное резонирование, полноту и объемность. К верхним резонаторам относятся глотка, ротовая и носовая полости. Верхние резонаторы усиливают голос, возникающий в гортани, сообщая звуку головное резонирование, значительно влияют на его тембр.

Главная особенность голоса ребенка состоит в том, что он постоянно находится в процессе роста, развития, изменения и требует осторожного отношения.

Рассмотрим некоторые процессы певческой деятельности.

Сложное движение всех систем звеньев голосового аппарата, обуславливающих певческий процесс можно назвать атактной певческой функцией (от лат. attaktus — прикосновение).

Под атактной функцией подразумевается жизнедеятельный процесс всего сложного тканевого объединения, составляющего голосообразующий участок гортани, а именно: голосовых мышц, голосовых связок и эластического конуса. Этот аппарат осуществляет корковый интонационно-певческий рефлекс.

Выполняя певческое движение, певческий аппарат является материальной основой для формирования музыкально-проекционного аппарата коры больших полушарий. Малейшее интонационно-певческое движение голосообразующего участка гортани передается в кору как раздражение. В результате множественных и целенаправленных певческих движений постепенно образуется система временных связей, проторенных путей и очагов возбуждения, позволяющая в дальнейшем выработать динамическую стереотипию певческой функции в целом.

Динамическая стереотипия представляет собой устойчивую систему деятельности большого комплекса мышц брюшного пресса, диафрагмы, межреберных мышц, легочных альвеол, бронхов и трахеи; весь этот двигательный аппарат включается в специальную певческую работу при первом прикосновении друг к другу двух половин голосообразующего участка гортани, между которыми начинает движение воздушный смычок. При первой попытке произвести звук приходят в движение голосовая мышца с голосовыми связками, и, как бы автоматически, образуется без всякого волевого усилия физиологически необходимый выдох.

Начало образования динамического стереотипа рефлекторного певческого поведения — это воспитание интонационного и фонематического рефлексов и слухового анализатора.

Формирование этой динамической стереотипии педагогическими путями возможно только на основе понимания всех закономерностей деятельности и развития певческого аппарата и обеспечивается систематической вокальной тренировкой.

Вся деятельность певческого аппарата в процессе пения представляет собой яркий пример цепного рефлекса: когда кончается действие одной пары или группы мышц, начинает работать другая.

Поверхность голосовых связок, слизистой ткани стенок голосообразующего участка гортани под влиянием бесконечного количества физиологически верных движений претерпевает значительные микро — функциональные тканевые изменения, что находит существенное отражение в певческом звуке данной индивидуальности. Звук приобретает блеск, гладкость, чистоту интонации и другие качественные изменения в тембре. В этом заключается процесс сонастраивания тканевых элементов, осуществляющих певческое движение. Процесс тканевого сонастраивания под влиянием специальных вокальных упражнений происходит не только в координировании больших двигательных систем, но и в самом голосообразующем участке гортани между голосовыми валиками обеих половин этого участка. Это сложный и длительный процесс. Функциональное взаимодействие тканевых элементов голосообразующего участка гортани в процессе певческого движения совершенствуется, и техника музыкального движения, осуществляемая двигательными центрами, поднимается до более высокого уровня.

Всякий рефлекс, в том числе и двигательный, оставляет в коре головного мозга последствие, которое влияет на состояние тканевых элементов голосовой мышцы, тканей мягких резонаторов глоточного пространства и ротовой полости, таким образом возникает следовой рефлекс.

Автоматизм музыкального движения по хроматическому и диатоническому звукоряду формируется средствами подкорковых и спинномозговых центров, а за двигательными анализатором коры остается регулирующая функция.

Весь процесс овладения музыкально-исполнительской техникой должен проходить по системе образования комплексной связи слухового, зрительного и двигательного анализаторов с кинестезическими клетками коры. На основе этой органично выраженной и многократно подкрепленной комплексными движениями связи в корковых, подкорковых и спинно-мозговых центрах постепенно создается автоматизм данного двигательного акта певческого движения.

Основным методическим принципом вокального воспитания является принцип комплексного развития частей певческого аппарата и его функций в тесной взаимосвязи между собой.

Исходя из данного принципа, согласно концепции А. Яковлева можно сформулировать основные задачи в работе над развитием детского голоса, а именно:

1. Развитие певческой атактной функции.

2. Формирование универсальной пластичности подвижной акустической формы мягких и твердых резонаторов полости рта и глотки в единстве с речедвигательным аппаратом.

3. Развитие опорно-мышечной функции в процессе певческого движения, в тесной функциональной связи с певческим механизмом гортани.

4. Формирование дифференцированного интонационного движения гортани.

5. Формирование легатированного и стаккатированного певческого движения, оптимальной силы на протяжении всего диапазона.

6. Формирование непринужденности и органичности певческого движения и глубины фонематической формы певческого звучания.

Формирование динамической стереотипичности певческого процесса обуславливает необходимость системы целенаправленных упражнений, развивающих в комплексе все составляющие певческого аппарата, не отрывая друг от друга работу над развитием атактной функции от развития опорно-мышечной дыхательной функции, и фонематического рефлекса.

Предлагаемый путь работы, в основе которого лежит фонетический метод воспитания певческого голоса, предполагает систематическую многолетнюю работу с детьми, начиная с младшего школьного возраста.

Формирование певческих навыков, с одной стороны, обусловлено формированием музыкального мышления, памяти, с другой стороны, активизирует развитие выше названных психических процессов. Голосовые связки в процессе пения всё более тонко дифференцируют интонационную и ритмическую структуру музыки, обеспечивает освоение в процессе пения элементов музыкального языка, что позволяет впоследствии детям слышать эти элементы в звучащей музыкальной материи; совершая во внутреннем плане операции анализа и синтеза.

Весь пропетый музыкальный материал благодаря включению психофизиологического певческого механизма надолго запоминается, в пении формируется активное отношение к интонации, к звучащей музыкальной ткани, пение — возможность самостоятельной интерпретации в процессе исполнительской деятельности. В певческой деятельности происходит как бы «ощупывание» голосовыми связками, запоминание на нервно-мышечном уровне основных типизированных интонаций лада.

Источник