Способы бурения горных пород

Краткая история развития буровой техники

Лекция 2. 3. БУРИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Бурение горных пород является одной из самых старых отраслей, рождение которой относится к началу каменного века, когда первобытному человеку пришлось сверлить отверстие в каменном топоре.

По утверждению археологов, первобытный человек просверливал отверстие в кусках крепчайших горных пород пустотелой костью, вращая ее и подсыпая под ее торец песок, смоченный водой.

В Египте бурение горных пород было известно уже около 6000 лет назад. При раскопках были найдены пустотелые бронзовые буры, армированные драгоценными камнями.

В Китае издавна для проходки скважин применялось ударное бурение.

В России впервые бурение скважин было осуществлено в 14в. На Тотемском заводе, где было пробурено 100 м скважин ударным способом.

Бурное развитие буровой техники началось со 2 й половины 19в., после изобретения колонкового бурового снаряда и пневматического бурильного молотка (перфоратора).

Значительный вклад в развитие буровой техники внесли наши советские ученые.

Бурение горных пород осуществляется такими способами:

Механические способы бурения подразделяются на:

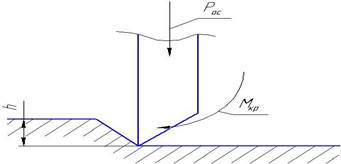

3.2.1. Вращательное бурение. При вращательном бурении разрушение породы осуществляется инструментом резцового, шарошечного и алмазного типов под воздействием осевого усилия подачи Рос и крутящего момента Мкр для вращения инструмента. В результате непрерывного вращения и поступательного движения резец движется по винтовой линии и своими режущими кромками разрушает горную породу.

Для обеспечения эффективного процесса разрушения величины Рос и Мкрдолжны быть значительными.

Удаление буровой мелочи осуществляется:

· с помощью витых штанг или шнеков;

а. Бурение резцами малоабразивной горной породы с крепостью до 6-8 по шкале профессора Протодьяконова М.М.

б. Шарошечное бурение – породы средней крепости и крепкие (f=18-20)

в. алмазное бурение – крепкие и весьма крепкие абразивные горные породы с f до 20 (геологоразведка).

а. Бурение резцами – непрерывность процесса разрушения и высокая скорость бурения;

б. Шарошечное бурение – возможность бурения крепких горных пород, лучшие показатели при бурении взрывных скважин в сравнении с другими типами;

в. Алмазное бурение – высокая износостойкость, возможность бурения крепких, абразивных горных пород.

а. Бурение резцами – значительный износ резцов при бурении крепких абразивных горных пород и поэтому ограниченная область применения;

б. Шарошечное бурение – необходимость создания на инструмент значительных осевых усилий, значительная стоимость инструмента;

в. Алмазное бурение – высокая стоимость инструмента, низкие скорости бурения.

3.2.2. Ударное бурение. При ударном способе бурения разрушение горной породы производится лезвием бурового инструмента внедряющегося в породу под действием удара Руд.

| После удара буровой инструмент поворачивается и по нему наносится очередной удар и т.д. осевая нагрузка на инструмент Рос или отсутствует (станки ударно-канатного бурения) или небольшая (перфораторы). Величина Мкр незначительная. Область применения применяется для бурения пород средней крепости, крепких и весьма крепких. Достоинство: возможность бурения крепких абразивных пород. Недостаток: сравнительно низкая скорость бурения из-за периодического воздействия инструмента на породу. |

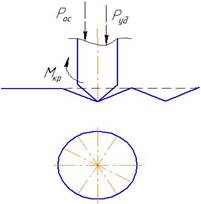

3.2.3.Ударно-вращательное бурение. При ударно-вращательном бурении по непрерывно вращающемуся буровому инструменту наносится значительная ударная нагрузка Руд. Инструмент прижимается к забою сравнительно небольшим усилием Роспод действием небольшого крутящего момента Мкр.

Область применения: крепкие абразивные горные породы с f=8-20.

Достоинства: возможность бурения глубоких скважин.

Недостатки: те же что и при ударном бурении.

3.2.4.Вращательно-ударное бурение. При вращательно-ударном бурении разрушение породы происходит под действием на буровой инструмент значительной по величине осевой нагрузке Рос, ударной нагрузке Руд, и крутящего момента Мкр.

Разрушение породы осуществляется за счет резания. Ударная нагрузка способствует улучшению условий внедрения инструмента в породу.

Область применения: неабразивные породы средней крепости крепкие

Достоинства: высокая бурения.

Недостатки: низкая прочность бурового инструмента.

3.2.5. Физические способы бурения. При физических способах бурения на разрушаемую горную породу воздействуют газами, жидкостями электрическим током, теплом или другими энергоносителями.

3.2.6. Огневое бурение. При огневом способе бурения на забой скважины подается со сверхзвуковой скоростью струя газов, имеющих температуру 2500-3000° и водяная струя.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Способы бурения горных пород

Бурильные машины

Бурение горных пород осуществляется такими способами:

Механические способы бурения подразделяются на:

Вращательное бурение. При вращательном бурении распушение породы осуществляется инструментом резцового, шарошечного и алмазного типов под воздействием осевого усилия подачи Рос и крутящего момента Мкр для вращения инструмента. В результате непрерывного вращения и поступательного движения резец движется по винтовой линии и своими режущими кромками разрушает горную породу.

Для обеспечения эффективного процесса разрушения величины Рос и Мкрдолжны быть значительными.

Удаление буровой мелочи осуществляется:

- с помощью витых штанг или шнеков;

- сжатым воздухом;

- водой;

- воздушно-водяной смесью.

а. Бурение резцами малоабразивной горной породы с крепостью до 6-8 по шкале профессора Протодьяконова М.М.

б. Шарошечное бурение – породы средней крепости и крепкие (f=18-20)

в. алмазное бурение – крепкие и весьма крепкие абразивные горные породы с f до 20 (геологоразведка).

а. Бурение резцами – непрерывность процесса разрушения и высокая скорость бурения;

б. Шарошечное бурение – возможность бурения крепких горных пород, лучшие показатели при бурении взрывных скважин в сравнении с другими типами;

в. Алмазное бурение – высокая износостойкость, возможность бурения крепких, абразивных горных пород.

а. Бурение резцами – значительный износ резцов при бурении крепких абразивных горных пород и поэтому ограниченная область применения;

б. Шарошечное бурение – необходимость создания на инструмент значительных осевых усилий, значительная стоимость инструмента;

в. Алмазное бурение – высокая стоимость инструмента, низкие скорости бурения.

Ударное бурение. При ударном способе бурения разрушение горной породы производится лезвием бурового инструмента внедряющегося в породу под действием удара Руд.

| После удара буровой инструмент поворачивается и по нему наносится очередной удар и т.д. осевая нагрузка на инструмент Рос или отсутствует (станки ударно-канатного бурения) или небольшая (перфораторы). Величина Мкр незначительная. Область применения применяется для бурения пород средней крепости, крепких и весьма крепких. Достоинство: возможность бурения крепких абразивных пород. Недостаток: сравнительно низкая скорость бурения из-за периодического воздействия инструмента на породу. |

Ударно-вращательное бурение. При ударно-вращательном бурении по непрерывно вращающемуся буровому инструменту наносится значительная ударная нагрузка Руд. Инструмент прижимается к забою сравнительно небольшим усилием Роспод действием небольшого крутящего момента Мкр.

Область применения: крепкие абразивные горные породы с f=8-20.

Достоинства: возможность бурения глубоких скважин.

Недостатки: те же что и при ударном бурении.

Вращательно-ударное бурение. При вращательно-ударном бурении разрушение породы происходит под действием на буровой инструмент значительной по величине осевой нагрузке Рос, ударной нагрузке Руд, и крутящего момента Мкр.

Разрушение породы осуществляется за счет резания. Ударная нагрузка способствует улучшению условий внедрения инструмента в породу.

Область применения: неабразивные породы средней крепости крепкие f=6-14.

Достоинства: высокая скорость бурения.

Недостатки: низкая прочность бурового инструмента.

Физические способы бурения. При физических способах бурения на разрушаемую горную породу воздействуют газами, жидкостями электрическим током, теплом или другими энергоносителями. Огневое бурение. При огневом способе бурения на забой скважины подается со сверхзвуковой скоростью струя газов, имеющих температуру 2500-3000°С и водяная струя.

Источник

Физические способы бурения горных пород

Основные физические способы бурения — термический и гидравлический. Есть также электрогидравлический, плазменный, ультразвуковой и некоторые другие.

При термическом способе бурения горные породы разрушаются высокотемпературными источниками тепла — открытым пламенем. Рабочим органом станка для такого бурения является термобур с огнеструйной горелкой, из которой со сверхзвуковой скоростью на забой скважины направляется газовая струя с высокой температурой. В камеру сгорания через форсунку подают смесь тонкораспыленного керосина с газообразным кислородом. Образующиеся внутри камеры газообразные продукты горения с температурой до 2000°С под действием давления внутри камеры вылетают через отверстия в днище горелки со скоростью около 2000 м/с и воздействуют на забой скважины. Горелка охлаждается водой.

Ручной термобур представляет собой металлическую штангу-кожух диаметром 30 мм, в котором имеется горелка с системой охлаждения. Керосин и газообразный кислород поступают в горелку под давлением 0,7 МПа, а вода для охлаждения — под давлением 1—1,3 МПа.

Ручными термобурами можно бурить шпуры диаметром 60 мм и глубиной 1,5-2 м, передвижными станками термического бурения — шпуры и скважины диаметром до 130 мм и глубиной до 8 м.

По сравнению с механическим термический способ бурения шпуров более эффективен и при бурении пород кристаллической структуры превышает его по производительности в 10-12 раз.

Гидравлический способ бурения используется для разработки скважины в легких суглинках и плывунах. При этом способе воду нагнетают в забой скважины через колонну труб и специальную струйную насадку, прикрепленную к нижней части колонны. Вода размывает забой, а трубы понием воды выжимается вдоль наружных стенок обсадной трубы, извлекаемой из грунта лебедкой.

Этим способом бурения можно проходить скважины глубиной до 8 м со скоростью до 1 м/мин.

Источник

Нефть, Газ и Энергетика

Блог о добычи нефти и газа, разработка и переработка и подготовка нефти и газа, тексты, статьи и литература, все посвящено углеводородам

Бурение скважины

Бурение — это процесс создания ствола скважины путем разрушения горных пород и удаления продуктов разрушения (выбуренной породы).

Способы бурения скважин

Способ бурения – это разновидность технологических процессов углубления ствола скважины, определяемая спецификой процесса разрушения горной породы, подвода энергии к породоразрушающему инструменту и удаления выбуренной породы.

По особенностям разрушения горных пород (РГП) на забое скважины все способы бурения можно подразделить на три группы:

группа 1 – способы механического бурения, характеризующиеся тем, что разрушение горной породы происходит при непосредственном силовом (механическом) воздействии рабочего органа (инструмента) на породу;

группа 2 – физические способы бурения (условное название), отличающиеся тем, что РГП происходит под воздействием физических факторов, например, высокой температуры, ударной волны и т.д.;

группа 3 – химические способы бурения, заключающиеся в том, что горная порода разрушается вследствие химического воздействия подводимых к забою агентов, вызывающих , например, ее растворение.

Из перечисленных групп наибольшее распространение имеют способы механического бурения.

По характеру движения породоразрушающего инструмента на забое скважины способы механического бурения подразделяются на два класса: 1 – способы ударного бурения; 2 – способы вращательного бурения.

При ударном бурении породоразрушающий инструмент (долото) совершает возвратно-поступательное движение вдоль оси скважины и наносит периодические удары по забою. Разновидности ударного бурения – ударно-канатное и ударное на штангах.

По сравнению с ударным вращательное бурение имеет существенное преимущество. Оно состоит в том, что породоразрушающий инструмент находится в постоянном контакте с забоем, вращаясь вокруг своей оси, а выбуренная порода непрерывно удаляется с забоя. Это преимущество обеспечило способам вращательного бурения более высокую производительность и широкое применение.

Как промежуточный на стыке двух указанных классов можно выделить способ ударно-вращательного бурения с помощью гидро- и пневмоударников. В этом случае породоразрушающий инструмент (долото) не только вращается на забое скважины, но и получает ударные импульсы от бойка гидро- или пневмоударника. В результате этот способ совмещает преимущества обоих классов – вращательного (постоянный контакт породоразрушающего инструмента с забоем) и ударного (наложение импульсной нагрузки).

Движение породоразрушающего инструмента

Местонахождение привода породоразрушающего инструмента

Рис. 1.2. Классификация способов глубокого бурения

При роторном бурении разрушение горной породы на забое скважины происходит в результате силового воздействия породоразрушающего инструмента, который с поверхности (с помощью бурильной колонны) приводится во вращение вокруг своей оси, проходящей через центр забоя. Обломки горных пород (выбуренная порода), отделившиеся от забоя, тотчас удаляются потоком жидкости или струей газообразных агентов. Начало использованию вращательного бурения на нефть было положено в конце 80-х годов Х I Х столетия в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Но внедрение роторного способа бурения обычно относят к 1901 г., когда он был применен в штате Техас на площади Корсикана. В России вращательное бурение впервые применили в Грозном в 1902 г. для бурения скважины на нефть глубиной 345 м.

В настоящее время это – один из наиболее распространенных способов бурения в нефтяной и газовой промышленности. Роторным способом проходят как мелкие скважины (глубиной в несколько десятков метров), так и наиболее глубокие (например, скважина «Берта Роджерс 1» глубиной 9590 м в США).

Бурение с забойным гидравлическим двигателем – разновидность вращательного бурения. От роторного способа отличается тем, что породоразрушающий инструмент приводится во вращение гидравлической машиной (турбобуром, объемным двигателем), находящейся в скважине непосредственно над долотом. В России первый турбобур был сконструирован и изготовлен в 1923 г. инженером М.А. Капелюшниковым, а широкое освоение турбинного бурения началось после создания надежного и достаточно мощного турбобура. В области освоения и развития турбинного бурения наша страна обладает неоспоримым приоритетом. Турбинным способом была пройдена и самая глубокая в мире скважина Кольская СГ-3. Ее глубина превышает 12 тыс. м. С использованием турбобура в нашей стране выполняется свыше 80 % всего объема глубокого бурения.

Объемный забойный гидравлический двигатель начали осваивать с 60-х годов. В нем для преобразования гидравлической энергии потока жидкости применен героторный винтовой механизм.

Следующая разновидность вращательного бурения – способ с применением электробура. При бурении с электробуром породоразрушающий инструмент так же, как и в предыдущем случае, приводится во вращение от машины, размещенной в скважине в непосредственной близости от забоя. Для привода долота используют электрическую машину, которая представляет собой своеобразный электромотор, смонтированный в трубном корпусе малого диаметра. Электроэнергия подается к электробуру с поверхности по секционированному кабелю, проходящему внутри бурильной колонны.

Электробур был создан советскими инженерами А.П. Островским и Н.В. Александровым в 1938 г., а в 1940 г. с помощью электробура в районе Баку была пробурена первая скважина. Способ бурения с электробуром весьма перспективен, так как благодаря наличию канала связи с забоем позволяет получать оперативную информацию о работе инструмента в скважине.

Колонковое бурение (разновидность вращательного) отличается тем, что разрушение горной породы происходит по кольцевому забою, в результате чего остается неразрушенный столбик горной породы, который в виде образца (керна) извлекают на поверхность. Применение колонкового бурения началось с середины Х I Х столетия. А в 1862 г. швейцарский часовщик Георг Лешо впервые использовал этот способ в Альпах при проводке тоннеля Мон-Сени. Несколько позже проф. Петербургского горного института С. Г. Войслав разработал конструкцию бурового станка для колонкового бурения.

Отличительная особенность шнекового способа состоит в том, что отделенные от забоя обломки горной породы выносятся на поверхность с помощью непрерывной колонны шнеков, образующих своеобразный винтовой транспортер, подобие шнека в мясорубке (отсюда наименование способа). Способ шнекового бурения используется для проходки неглубоких (до 50–100 м) скважин при геологическом картировании и сейсморазведке.

Классификация рассмотренных способов приведена на рис. 1. 2.

Проходка ствола скважины предусматривает два основных технологических процесса: разрушение горной породы на забое скважины и удаление ее обломков с забоя и из скважины. Масса частиц горной породы, отделенных от забоя, называется выбуренной породой..

крепление ствола скважины (разобщение пластов) – подготовка ствола, обсадных труб и оборудования к спуску обсадной колонны, спуск и цементирование обсадной колонны, контроль качества цементирования и герметичности обсадной колонны:

Источник