Фильтрационный способ питания это

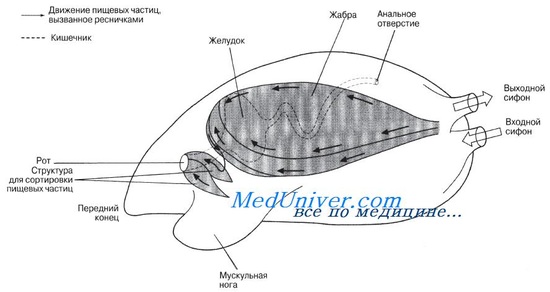

Животные, питающиеся таким образом — фильтраторы, — отфильтровывают из воды небольшие частицы органического вещества. Так питаются многие моллюски, например мидия обыкновенная (Mytilus edulis), которая прикрепляется к скалам и камням в мелких прибрежных водах. Мидия относится к двустворчатым моллюскам. Раковина этих моллюсков состоит из двух соединенных между собой половинок, или створок. Внутри раковины находятся две большие жабры, по одной с каждой стороны. Жабры покрыты тонкими волосками, называемыми ресничками. Движение ресничек создает ток воды, попадающей внутрь животного по трубке, называемой входным сифоном, и выводящейся по трубке, называемой выходным сифоном. Эта вода содержит необходимую моллюску пищу, такую как микроскопические простейшис и водоросли. Многочисленные секреторные клетки, расположенные среди ресничек, вырабатывают потоки липкой слизи, захватывающие частицы пищи. Далее эта пища с помощью лент из особых ресничек продвигается в сторону рта, который расположен около переднего края жабры. Ротовое отверстие окружают специальные структуры, также покрытые ресничками, в которых частицы пищи сортируются до того, как они попадут в рот. Пищеварительный канал устрицы состоит из желудка и короткого кишечника, заканчивающийся анальным отверстием, расположенным около выходного сифона.

Питание с помощью щупалец

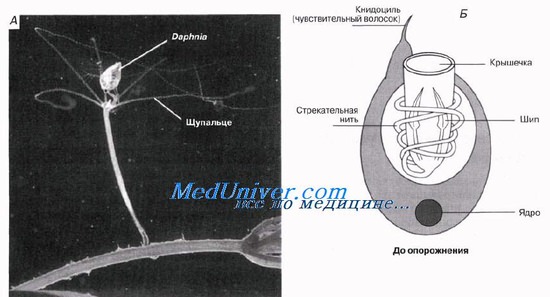

К типу Cnidaria относятся животные с очень простым строением тела — это медузы, актинии и пресноводная гидра. Все эти животные плотоядны, и для захвата пищи имеют щупальца, которые окружают ротовое отверстие). У этих животных нет настоящего кишечника и его роль выполняет простой мешок (гастралышя полость), открытая со стороны рта. Пища попадает в организм через рот (заглатывание), но и все непереваренные остатки выводятся также через рот.

Вдоль наружной поверхности щупалец расположены стрекательные клетки, называемые нематобластами. При стимуляции этих клеток активируется пусковой механизм, внешне напоминающий волосок, и происходит взрывообраз-ный выброс содержимого клеток. Как правило, на стрекательные клетки одновременно должны воздействовать два раздражителя, например прикосновение и соответствующие химические вещества («запах»). Существуют несколько типов нематобластов. У некоторых из них имеются шипы, которые проникают в жертву во время «атаки» стрекательных клеток. У других — небольшие крючки, зацепляющие жертву, и длинные полые нити (жало у медуз), выделяющие ядовитое вещество, способное парализовать или даже убить жертву. Эти нити могут быть липкими и опутывать жертву. Опутанная нитями жертва щупальцами направляется в рот для переваривания. Через широко открытое ротовое отверстие жертва попадает в гастральную полость, после чего начинается первая внеклеточная фаза пищеварения. Когда пища будет расщеплена до небольших фрагментов, ее с помощью фагоцитоза захватят клетки, выстилающие гастральную полость; в этих клетках и происходит окончательное внутриклеточное пищеварение. Жертвами гидры обычно становятся дафнии (Daphnia) и циклопы (Cyclops), небольшие ракообразные, обитающие в пресной воде.

Питание детритом

Детрит представляет собой свежую или разложившуюся органическую материю, обычно встречающуюся на поверхности почвы. Организмы, питающиеся детритом, называются детритоядными или детритофагами. Примером таких животных могут служить дождевые черви. Детритофаги обычно участвуют в первой стадии переработки мертвого материала и поэтому играют важную роль в экосистеме. Дождевой червь потребляет фрагменты детрита, в особенности остатки растений, находящиеся на поверхности почвы или в норке, куда они затаскиваются животным. Кусочки пищи измельчаются, смачиваются щелочным секретом, выделяемым глоткой, и проглатываются. Дождевые черви могут питаться и органическими веществами, находящимися в почве, которую они заглатывают во время рытья норок.

Пищеварительный тракт дождевого червя имеет вид прямой трубки, которая простирается от ротового отверстия до анального. Каждый его участок имеет свою специализацию в переваривании и всасывании поглощенной пищи. Любой непереваренный материал выделяется через анальное отверстие в виде характерных катышек. Впервые на важную роль дождевых червей в поддержании структуры и плодородия почвы обратил внимание Чарлз Дарвин. В плодородной почве может насчитываться до двух миллионов дождевых червей на гектар. Проходя через кишечник червя почва размельчается и обогащается различными элементами, а затем в виде экскрементов выносится на поверхность. Это улучшает ее структуру и обеспечивает своего рода вспахивание (по приблизительным оценкам, такой оборот почвы составляет около 50 т на гектар в год). Конечные продукты азотистого обмена червей в свою очередь добавляют питательные вещества в почву; эти вещества в дальнейшем могут использовать растения. Связывание избытка кальция в виде его солей уменьшает кислотность почвы, что в целом улучшает рост растений. Вырытые червями ходы обеспечивают хорошую аэрацию почвы и дренаж, в результате чего большее количество кислорода поступает к корням растений. Затаскивая детрит с поверхности почвы в свои норки, земляные черви увеличивают общую скорость разложения органических веществ и продуктивность экосистемы.

Источник

Фильтрация как тип питания.

Рис. 41. Состав планктонной пищи асцидии из Баренцева моря (по С. А. Зернову, 1949)

Такой способ питания, не требующий больших затрат энергии на поиски добычи, характерен для пластинчатожаберных моллюсков, сидячих иглокожих, полихет, мшанок, асцидий, планктонных рачков и др. (рис. 42). Животные-фильтраторы выполняют важнейшую роль в биологической очистке водоемов. Мидии, обитающие на площади 1 м2, могут прогонять через мантийную полость 150–280 м3 воды за сутки, осаждая взвешенные частицы. Пресноводные дафнии, циклопы или самый массовый в океане рачок Calanus finmarchicus отфильтровывают в день до 1,5 л воды на особь. Литоральная зона океана, особенно богатая скоплениями фильтрующих организмов, работает как эффективная очистительная система.

Рис. 42. Фильтровальные аппараты гидробионтов (по С. А. Зернову, 1949):

1– личинки мошек Simulium на камне (а) и их фильтровальные придатки (б);

2– фильтрующая ножка рачка Diaphanosoma brachyurum;

3– жаберные щели асцидии Phasullia;

4– рачок Bosmina с отфильтрованным содержимым кишечника;

5– пищевой ток инфузории Bursaria

Свойства среды во многом определяют пути адаптации ее обитателей, их образ жизни и способы использования ресурсов, создавая цепи причинно-следственных зависимостей. Так, высокая плотность воды делает возможным существование планктона, а наличие парящих в воде организмов – предпосылка для развития фильтрационного типа питания, при котором возможен и сидячий образ жизни животных.

Источник

Фильтрационный способ питания это

Процесс питания микроорганизмов имеет ряд особенностей:

во-первых, поступление питательных веществ происходит через всю поверхность клетки;

во-вторых, микробная клетка обладает исключительной быстротой метаболических реакций;

в-третьих, микроорганизмы способны довольно быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды обитания. Разнообразие условий существования микроорганизмов обусловливает различные типы питания.

Типы питания определяются по характеру усвоения углерода и азота. Источником других органогенов — водорода и кислорода служит вода. Вода необходима микроорганизмам и для растворения питательных веществ, так как они могут проникать в клетку только в растворенном виде.

По усвоению углерода микроорганизмы делят на два типа: автотрофы и гетеротрофы.

Автотрофы (от греч. autos — сам, trophe — питание) способны синтезировать сложные органические вещества из простых неорганических соединений. Они могут использовать в качестве источника углерода углекислоту и другие неорганические соединения углерода. Автотрофами являются многие почвенные бактерии (нитрифицирующие, серобактерии и др.).

Гетеротрофы (от греч. heteros—другой, trophe — питание) для своего роста и развития нуждаются в готовых органических соединениях. Гетеротрофы представляют обширную группу микроорганизмов, среди которых различают сапрофитов и паразитов.

Сапрофиты (от греч. sapros — гнилой, phyton — растение) получают готовые органические соединения от отмерших организмов. Они играют важную роль в разложении мертвых органических остатков, например бактерии гниения и др.

Паразиты (от греч. parasitos — нахлебник) живут и размножаются за счет органических веществ живой клетки растений, животных или человека.

По способности усваивать азот микроорганизмы делятся также на две группы: аминоавтотрофы и аминогетеротрофы.

Аминоавтотрофы для синтеза белка клетки используют молекулярный азот воздуха (клубеньковые бактерии, азотобактер) или усваивают его из аммонийных солей.

Аминогетеротрофы получают азот из органических соединений — аминокислот, сложных белков. К ним относят все патогенные микроорганизмы и большинство сапрофитов.

По источникам энергии среди микроорганизмов различают фототрофы, использующие для биосинтетических реакций энергию солнечного света (пурпурные серобактерии) и хемотрофы, которые получают энергию за счет окисления неорганических веществ (нитрифицирующие бактерии и др.) и органических соединений (большинство бактерий, в том числе и патогенные для человека виды).

В настоящее время для характеристики типов питания введена новая терминология: гетеротрофы называют органотрофами, а автотрофы — литотрофами (от греч. litos — камень), так как подобные микроорганизмы способны расти в чисто минеральной среде.

Факторы роста. Микроорганизмы для своего роста и размножения нуждаются в особых веществах, которые сами синтезировать не могут и должны получать их в готовом виде. Эти вещества называют факторами роста, и нужны они микробным клеткам в небольших количествах. К ним относят различные витамины, некоторые аминокислоты (необходимые для синтеза белка), пуриновые и пиримидиновые основания (идущие на построение нуклеиновых кислот) и др. Многие факторы роста входят в состав различных ферментов и играют роль катализаторов в биохимических процессах.

Знание потребностей микроорганизмов в питательных веществах и факторах роста очень важно, в частности, для создания питательных сред, применяемых для их выращивания.

Транспорт питательных веществ. Питательные вещества могут проникать в цитоплазму микробных клеток только в виде небольших молекул и в растворенном виде.

Сложные органические вещества (белки, полисахариды и др.) предварительно подвергаются воздействию ферментов, выделяемых микробной клеткой, и после этого становятся доступными для использования. Транспорт питательных веществ в клетку и выход из нее продуктов метаболизма осуществляется в основном через цитоплазматическую мембрану.

Питательные вещества проникают в клетку несколькими способами:

- Пассивная диффузия, т.е. перемещение веществ через толщу мембраны, в результате чего выравниваются концентрация веществ и осмотическое давление по обе стороны оболочки. Таким путем могут проникать питательные вещества, когда концентрация в среде значительно превышает концентрацию веществ в клетке.

- Облегченная диффузия — проникновение питательных веществ в клетку с помощью активного переноса их особыми молекулами-переносчиками, называемыми пермеазами. Это вещества ферментной природы, которые локализованы на цитоплазматической мембране и

обладают специфичностью. Каждая пермеаза адсорбирует соответствующее питательное вещество на наружной стороне цитоплазматической мембраны, вступает с ним во временную связь и диффундирует комплексно через мембрану, отдавая на внутренней стороне ее транспортируемое вещество в цитоплазму. Этот процесс совершается без использования энергии, так как перемещение веществ происходит от более высокой концентрации к более низкой. - Активный транспорт питательных веществ осуществляется также с помощью пермеаз, но этот процесс требует затраты энергии. В этом случае питательное вещество может проникнуть в клетку, если концентрация его в клетке значительно превышает концентрацию в среде.

- В ряде случаев транспортируемое вещество может подвергаться химической модификации, и такой способ переноса веществ получил название переноса радикалов или транслокации химических групп. По механизму передачи транспортируемого вещества этот процесс сходен с активным транспортом.

Выход веществ из микробной клетки осуществляется или в виде пассивной диффузии, или в процессе облегченной диффузии с участием пермеаз.

4. ФЕРМЕНТЫ И ИХ РОЛЬ В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ

Ферменты — это вещества белковой природы, вырабатываемые живой клеткой. Они являются биологическими катализаторами и играют важную роль в обмене веществ микроорганизмов.

По химическому строению, свойствам и механизму действия ферменты микробов сходны с ферментами, образующимися в клетках и тканях животных и растений. Ферменты микробной клетки локализуются в основном в цитоплазме, некоторые содержатся в ядре и клеточной оболочке. Микроорганизмы могут синтезировать самые разнообразные ферменты, относящиеся к шести известным классам: оксиредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы.

Характерные свойства ферментов:

— специфичность действия, т. е. каждый фермент реагирует с определенным химическим соединением или катализирует одну или несколько близких химических реакций. Например, фермент лактаза расщепляет лактозу, мальтаза — мальтозу.

— активность ферментов зависит от температуры среды, рН и других факторов. Для многих патогенных микроорганизмов оптимальное значение рН 7,2 — 7,4, а оптимальная температура находится в пределах 37—50 °С.

Классификации ферментов.

Ферменты микроорганизмов классифицируются на экзоферменты и эндоферменты. Экзоферменты, выделяясь во внешнюю среду, расщепляют макромолекулы питательных веществ до более простых соединений, которые могут быть усвоены микробной клеткой. Эндоферменты участвуют в реакциях обмена веществ, происходящих внутри клетки.

У микроорганизмов различают также конститутивные и индуктивные ферменты. Конститутивные ферменты постоянно находятся в микробной клетке независимо от условий существования. Это в основном ферменты клеточного обмена.

Индуктивные (адаптивные) ферменты синтезируются в клетке только под влиянием соответствующего субстрата, находящегося в питательной среде, и когда микроорганизм вынужден его усваивать. Например, если бактерии, не вырабатывающие в обычных условиях фермента амилазы, расщепляющей крахмал, засеять на питательную среду, где единственным источником углерода служит крахмал, то они начинают синтезировать этот фермент.

Наряду с ферментами обмена многие патогенные бактерии вырабатывают также ферменты агрессии, которые служат для преодоления естественных защитных барьеров макроорганизма и являются факторами патогенности. К таким ферментам относятся гиалуронидаза, которая расщепляет межклеточное вещество соединительной ткани (гиалуроновую кислоту) и тем самым способствует распространению возбудителя в макроорганизме.

Ферментный состав любого микроорганизма является достаточно постоянным признаком, а различные виды микроорганизмов довольно четко различаются по набору ферментов. Поэтому изучение ферментативного состава имеет важное значение для дифференциации и идентификации различных микроорганизмов.

Практическое использование микробных ферментов.

—Издавна человек использовал ферментативную активность дрожжей в пивоварении и виноделии.

—Применение ферментов в пищевой промышленности позволяет значительно интенсифицировать технологический процесс, повысить выход и улучшить качество готовой продукции.

—Ферменты, выделенные из определенных видов микроскопических грибов, используются в процессе изготовления пшеничного теста, что позволяет увеличить объем, пористость выпеченного хлеба, улучшить его свежесть, аромат, вкус. Ферментные препараты некоторых микроорганизмов применяют для ускорения процессов выделения соков из плодов и ягод.

-С целью получения высококачественных кормов для сельскохозяйственных животных процессы микробного синтеза используются при силосовании зеленых трав; благодаря ферментативной активности дрожжей, размножающихся на отходах нефти (парафинах), получают белково-витаминные концентраты, которые являются ценным питательным веществом, их добавляют к грубым кормам для животных.

-Ферменты позволяют некоторым микроорганизмам усваивать метан, и эти виды бактерий используют для борьбы с метаном в шахтах.

-Известно, что ферменты бактерий (в частности, сенной палочки) широко применяются в качестве биодобавок к стиральному порошку «Ока» и стиральной пасте «Био». Эти препараты удаляют белковые загрязнения, так как ферменты расщепляют белки до водорастворимых веществ, легко смываемых при стирке.

-В медицинской промышленности с помощью ферментов микроорганизмов получают витамины, гормоны, алкалоиды.

5. ДЫХАНИЕ БАКТЕРИЙ

Дыхание (или биологическое окисление) микроорганизмов представляет собой совокупность биохимических процессов, в результате которых освобождается энергия, необходимая для жизнедеятельности микробных клеток.

По типу дыхания все микроорганизмы разделяются на облигатные (строгие) аэробы, облигатные анаэробы и факультативные (необязательные) анаэробы.

Облигатные аэробы (микобактерии туберкулеза и др.) живут и развиваются при свободном доступе кислорода, т. е. реакции окисления осуществляются у них при участии молекулярного кислорода с высвобождением большого количества энергии. Существуют и микроаэрофилы, которые нуждаются в малых количествах кислорода (некоторые лептоспиры, бруцеллы).

Облигатные анаэробы (клостридии столбняка, ботулизма и др.) способны жить и размножаться только в отсутствие свободного кислорода воздуха. Наличие свободного кислорода для облигатных анаэробов является губительным. Это связано с тем, что в присутствии кислорода конечным продуктом окисления органических соединений оказывается перекись водорода. А поскольку анаэробы не обладают способностью продуцировать фермент каталазу, расщепляющую перекись водорода, то она накапливается и оказывает токсическое действие на бактерии.

Факультативные анаэробы могут размножаться как при наличии молекулярного кислорода, так и при отсутствии его. К ним относят большинство патогенных и сапрофитных бактерий.

6. ПИГМЕНТЫ МИКРООРГАНИЗМОВ

Некоторые микроорганизмы (бактерии, грибы) в процессе обмена веществ образуют красящие вещества — пигменты. По химическому составу и свойствам пигменты неоднородны. стафилококков), а растворимые— окрашивают питательную среду (синегнойная палочка).

Образование пигментов у микробных клеток происходит на свету при достаточном доступе кислорода и определенном составе питательной среды. Пигментообразование в ряде случаев является стойким признаком микроорганизмов, что позволяет использовать его в качестве теста для идентификации некоторых бактерий (например, стафилококки, синегнойная палочка).

Пигментообразование у микроорганизмов имеет определенное физиологическое значение. Пигменты защищают микробную клетку от природной ультрафиолетовой радиации, принимают участие в процессах дыхания, некоторые обладают антибиотическим действием (продигиозан).

7. СВЕТЯЩИЕСЯ И АРОМАТООБРАЗУЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

Среди микроорганизмов (бактерий, грибов) встречаются такие, которые обладают способностью светиться (люминесцировать). Свечение бактерий возникает в результате интенсивных процессов окисления, сопровождающихся выделением энергии. Свечение морской воды, чешуи рыб, тела мелких ракообразных, сгнившего дерева объясняется присутствием на них светящихся бактерий или фотобактерий.

Все светящиеся бактерии относятся к аэробам. Большая часть их видов обитает в морской воде, так как они лучше размножаются при повышенной концентрации соли (галофильные микробы). Светящиеся бактерии излучают зеленый или голубоватый свет, хорошо заметный в темноте.

В начале XX века пытались использовать светящиеся бактерии в практических целях, их предлагали применять для «безопасных ламп» в пороховых погребах.

Выявлены микроорганизмы, способные вырабатывать ароматические вещества, например уксусно-этиловый, уксусно-амиловый эфиры. Запахи некоторых микробов определяют ароматические свойства вин, молока, масла, сливок, сыров и т. д. Ароматообразующие бактерии широко используют при приготовлении различных пищевых продуктов.

Некоторые микроорганизмы в процессе жизнедеятельности образуют вещества с неприятным запахом (индол, скатол, сероводород), что связано с разложением органических веществ.

8. РОСТ И РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ

Одним из важнейших проявлений жизнедеятельности микроорганизмов являются рост и размножение их.

Рост определяется как увеличение размеров отдельной особи и упорядочное воспроизведение всех клеточных компонентов и структур.

Под размножением понимают способность микроорганизмов к самовоспроизведению, в результате чего увеличивается число особей в популяции. Основной способ размножения у бактерий поперечное деление.

Деление бактерий (кокков) может происходить в различных плоскостях с образованием многообразных сочетаний клеток: цепочки стрептококков, парные соединения (диплококки), тетрады кокков, тюки (сарцина), гроздья (стафилококки). Палочковидные и извитые формы делятся поперечно и только в одной плоскости.

У некоторых бактерий размножение происходит путем образования почки (микобактерии туберкулеза, клубеньковые бактерии), которая по величине меньше исходной клетки.

Скорость размножения бактерий велика, что обусловлено интенсивностью их обмена. У большинства бактерий каждая клетка делится в течение 15—30 мин. Подсчитано, что за 24 ч у бактерий сменяется столько поколений, сколько у человека за 5000 лет. Есть виды бактерий, которые делятся медленно, 1 раз в сутки, например микобактерии туберкулеза.

Для каждого вида бактерий скорость размножения может быть различной и зависит от возраста культуры, питательной среды, температуры, значения рН и многих других факторов.

Увеличение количества размножившихся в жидких питательных средах бактерий можно наблюдать через 18—24 ч — появляется либо помутнение среды, либо образование пленки или осадка.

При размножении на плотных питательных средах бактерии образуют на поверхности среды и внутри нее типичные для каждого микробного вида колонии. Каждая колония — это популяция микроорганизмов, развившаяся из одной клетки определенного вида бактерии. Колонии бактерий различаются по размеру, форме, строению, консистенции и цвету. Внешний вид колоний у некоторых бактерий настолько характерен, что может служить дифференциальным признаком для идентификации микроорганизмов. Например, колонии возбудителя сибирской язвы можно сравнить с локонами или львиной гривой.

Спирохеты и риккетсии размножаются также поперечным делением, вирусы- репродукцией.

Лекция № 5 на тему:

«Питательные среды. Принципы культивирования микробов. Микробиологический метод диагностики.»

План.

- Классификация методов микробиологической диагностики.

- Питательные среды.

- Этапы микробиологического метода диагностики:

3.1. условия культивирования

3.2. изучение культуральных свойств

3.3. идентификация чистой культуры

1. Существуют следующие методы микробиологической диагностики:

- микроскопический— метод не является ведущим, т.к. морфологические признаки у патогенных и непатогенных микробов могут быть общими. Микроскопический метод является основным только при диагностике гельминтозов, протозоозов, боррелиоза.

- микробиологический(бактериологический)- это метод посева исследуемого материала на искусственные питательные среды с целью получения чистой культуры и ее идентификации. Метод является «золотым стандартом» в диагностике многих инфекционных заболеваний, хотя имеет недостатки ( длительность, трудоемкость, высокая стоимость, невозможность применения для диагностики вирусных инфекций, риккетсиозов, хламидиозов и т.д.).

- серологический— это метод выявления антител в исследуемой крови с помощью известных антигенов. Метод тоже не является ведущим, т.к. может давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты, но в диагностике инфекций , вызванных облигатными паразитами применяется широко.

- кожно-аллергический- метод основан на явлении аллергии и применяется при диагностике некоторых инфекционных заболеваний, напр., туберкулеза- проба Манту, бруцеллеза- проба Бюрне, туляремии- проба с тулярином, сибирской язвя- проба с антраксином и т.д.

- биологический- метод заражения экспериментальных животных исследуемым материалом с целью воспроизведения клиники заболевания или накопления чистой культуры. Применяется для диагностики ботулизма, столбняка, газовой гангрены и т.д.

- молекулярно- биологический (молекулярно-генетический) – метод искусственного размножения ДНК или РНК возбудителя и его последующего выявления.

2. ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ

Общие сведения

Питательные среды применяют для выращивания микробов, выделения их в чистой культуре, изучения ряда свойств микробов и длительного сохранения свежевыделенных и производственных культур. Бактериологическая диагностика инфекционных заболеваний и производство бактерийных препаратов часто зависят от полноценности состава примененных питательных сред: это касается прежде всего содержания в питательной среде пластического материала для построения тела микробных клеток, а также источников энергии. Для построения белков клетки требуется азот, углерод, водород, кислород. Снабжение водородом и кислородом осуществляется за счет воды. Источники углерода многочисленны и многообразны, На первом месте стоят сахара, многоатомные спирты и кислоты. Углерод является также составной частью всех органических соединений, в том числе белков, пептонов, аминокислот. Поэтому в составе питательных сред специальные источники углерода не нужны.

Основное внимание следует уделить источникам азота. Все искусственные питательные среды, как самостоятельно изготовляемые в лабораториях, так и выпускаемые централизовано (сухие питательные среды), имеют в своей основе вещества, содержащие азот. В качестве азотистого субстрата для изготовления питательных сред служат в основном белки животного происхождении — мясо (преимущественно говяжье), рыба, мясо — костная мука, казеин. С таким же успехом применяют для этой цели заменители полноценного мяса — плаценту, кровяные сгустки, а также дрожжи; можно использовать и белки растительного происхождения (соевые бобы, горох, ячмень и т. п.).

Так как бактериальная клетка усваивает лишь растворимые продукты, то для ее жизнедеятельности необходима вода как основной растворитель питательных веществ; количество воды в бактериальных клетках относительно постоянно (75…90% от влажной массы).

Микробам для нормального развития нужны минимальные количества некоторых металлов (железо, медь, марганец и др.). Эти микроэлементы участвуют в образовании коферментов, посредством которых такие сложные вещества, как белки, жиры и полисахариды, подвергаются гидролизу до более простых и растворимых в воде соединений. Например, крахмал гидролизуется до мальтозы, белки — до аминокислот, жиры — до глицерина и жирных кислот. Такие низкомолекулярные продукты гидролиза растворимы в воде и уже в водорастворимом состоянии ассимилируются микробами. Так как все микробные клетки состоят из сложного комплекса не только органических, но и минеральных соединений, для построения цитоплазмы, а также для создания необходимых для жизни микробных клеток физико-химических условий питательные среды должны содержать и неорганические вещества — соединения хлора, фосфора, натрия, калия, кальция, магния и некоторых других Кроме основных компонентов питательной среды (пластических, энергетических, зольных), для нормального развития микробов, особенно патогенных, необходимы еще добавочные вещества, которые носят название «факторов роста». Они имеют для микробов то же значение, что витамины для высших организмов. Ростовые вещества, которыми в основном являются витамины группы В, играют важную роль регуляторов и стимуляторов обмена веществ у микробов, главным образом для построения активных групп ферментов. Отсутствие их ведет к нарушению обмена и прекращению роста.

Мясо — пептонные среды, а также гидролизаты мяса, казеина и ряд других основных сред содержат в большинстве случаев достаточное количество факторов роста. В качестве примесей последние имеются также в агаре.

Кроме того, большинство микробов способно самостоятельно синтезировать необходимые им факторы роста. Для тех же микроорганизмов, которые не обладают такой способностью, необходимо вносить в питательную среду готовые факторы роста, например дрожжевой лизат, никотиновую кислоту и др. У различных видов микробов потребность в факторах роста различна. Вместе с тем не все ростовые вещества имеют одинаковое значение. Некоторые нужны лишь ограниченному числу микроорганизмов, другие являются более универсальными. К числу последних относятся никотиновая кислота, которая содержится в мясных экстрактах, тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2) и другие витамины комплекса В. Для роста некоторых видов микробов в питательные среды необходимо добавлять углеводы, нативные белки (кровь, сыворотку).

Синтетическими питательными средами называются такие, которые состоят из растворов химически чистых соединений в точно установленных дозировках. В них в качестве источника азота обычно используют различные аминокислоты. Преимущество синтетических питательных сред состоит в том, что они воспроизводимы, так как имеют постоянный состав.

Различные потребности микробов отдельных видов обусловливают большое разнообразие питательных сред. Для многих видов бактерий существуют специальные среды, так как химический состав микробной клетки в основном зависит от того субстрата, на котором она размножается и растет.

Реакция сред.

Для роста разных видов микробов требуется определенная реакция среды, которая выражается показателем концентрации водородных ионов (рН). При кислой реакции концентрация водородных (Н) ионов больше концентрации гидроксильных (ОН) ионов, при щелочной реакции — наоборот, при нейтральной — количество тех и других равно. Для большинства бактерий рН среды устанавливают в пределах 6,8…8,0. Реакция питательных сред определяется двумя методами: колориметрическим и электрометрическим (рН-метрия). Колориметрическим способом реакцию определяют с помощью шкалы Михаэлиса, представляющей собой стандартный набор пробирок с окрашенными жидкостями соответственно разным величинам рН.

Требования, предъявляемые к средам

Среды должны соответствовать следующим требованиям:

1) быть питательными, т.е. содержать в легко усвояемом виде все вещества, необходимые для удовлетворения пищевых и энергетических потребностей микробной клетки. Ими являются источники органогенов и минеральных (неорганических) веществ, включая микроэлементы и т.д.( см Общие сведения). Кроме того, микроорганизмы, как все живые существа, нуждаются в большом количестве воды.

2) иметь оптимальную концентрацию водородных ионов – рН, так как только при оптимальной реакции среды, влияющей на проницаемость оболочки, микроорганизмы могут усваивать питательные вещества.

Для большинства патогенных бактерий оптимальна слабощелочная среда (рН=7,2…7,4). Исключение составляют холерный вибрион — его оптимум щелочная реакция (рН=8,5…9,0) и возбудитель туберкулеза- слабокислая реакция (рН=6,2…6,8).

Чтобы во время роста микроорганизмов кислые или щелочные продукты их жизнедеятельности не изменили рН, среды должны обладать буферностью, в их состав вводят буферные вещества, нейтрализующие продукты обмена;

3) быть изотоничными для микробной клетки; т.е. осмотическое давление в среде должно быть таким же, как внутри клетки. Для большинства микроорганизмов оптимальна среда, соответствующая 0,5% раствору натрия хлорида;

4) быть стерильными, так как посторонние микробы препятствуют росту изучаемого микроба, определению его свойств и изменяют свойства среды (состав, рН и др.);

5) плотные среды должны быть влажными и иметь оптимальную для микроорганизмов консистенцию;

6) обладать определенным окислительно – восстановительным потенциалом. Этот потенциал показывает насыщение среды кислородом. Для одних микроорганизмов нужен высокий потенциал (аэробы), для других – низкий ( анаэробы).

7) быть по возможности унифицированным, т.е. содержать постоянные количества отдельных ингредиентов. Так, среды для культивирования большинства патогенных бактерий должны содержать 0,9…1,2 г/л аминного азота NН2; 2,5…3,0 г/л общего азота N; 0,5% хлоридов в пересчете на натрия хлорид; 1% пептона.

8) быть прозрачными, чтобы удобнее было следить за ростом культур, легче заметить загрязнение среды посторонними микроорганизмами.

Этапы приготовления сред

Этапы приготовления сред: 1)варка; 2)установление оптимальной величины рН; 3) осветление; 4) фильтрация; 5) разлив; 6) стерилизация; 7) контроль.

Варят среды на открытом огне, водяной бане, в автоклаве или варочных котлах, подогреваемых паром.

Посуда для приготовления сред не должна содержать посторонних веществ, например щелочей, выделяемых некоторыми сортами стекла, или окислов железа, которые могут попасть в среду при варке ее в ржавых кастрюлях. Лучше всего пользоваться стеклянной, эмалированной или алюминиевой посудой.

Перед употреблением посуду необходимо тщательно вымыть, прополоскать и высушить. Новую стеклянную посуду предварительно кипятят 30 мин в 1-2% растворе хлороводородной кислоты или погружают в этот раствор на ночь, после чего в течение часа прополаскивают в проточной воде. Посудой, предназначенной для приготовления сред, нельзя пользоваться в других целях, например для хранения химических реактивов или дезинфицирующих растворов — даже следы этих веществ могут помешать росту микроорганизмов.

Установление рН сред ориентировочно производят с помощью индикаторных бумажек, компаратора Михаэлиса , электрического рН-метра..

Для успешного роста микробов недостаточно правильно установить первоначальную реакцию питательной среды. Микробы в процессе роста образуют ряд кислот, что делает реакцию среды целой и является основной причиной прекращения роста. Во избежание этого необходимо создать условия, препятствующие резкому изменению реакции среды. Отчасти эту роль вы полняют как было указано выше, азотистые вещества, имеющиеся в среде. Чем больше аминокислот в субстрате, тем большими буферными свойствами обладает среда. В настоящее время ко многим питательным средам прибавляют еще фосфатные буферные смеси.

Осветление сред производят, если при варке они мутнеют или темнеют. Для осветления в среду, подогретую до 50°С, вливают белок куриного яйца, взбитый с двойным количеством воды, перемешивают и кипятят. Свертываясь, белок увлекает в осадок взвешенные в среде частицы. Таким же способом можно вместо яичного белка использовать сыворотку крови (20…30 мл на 1 л среды).

Фильтрацию жидких и расплавленных желатиновых сред производят через влажный бумажный или через матерчатые фильтры. Фильтрация агаровых сред затруднена — они быстро застывают. Обычно их фильтруют через ватно-марлевый фильтр (в воронку помещают марлевую салфетку и на нее пышный комок ваты).

Разливают среды в пробирки (по 3,0-5,0 мл или по 10 мл), флаконы, колбы, матрацы и бутылки не более чем на 2/3 емкости, так как при стерилизации могут намокнуть пробки и среды утратят стерильность.

Среды, которые стерилизуют при температуре выше 100°С, разливают в чистую сухую посуду. Среды, стерилизуемые при более низкой температуре, обязательно разливают в стерильную посуду.

Разливают среды с помощью воронки, на конец которой надета резиновая трубка с зажимом Мора. Для мерного разлива применяют мензурки, бюретки, дозаторы, шприцы-пипетки и т.п.

Посуду со средой обычно закрывают ватно-марлевыми пробками, поверх которых надевают бумажные колпачки. Важно, чтобы при разливе среда не смачивала края посуды, иначе к ним могут прилипнуть пробки. К каждому сосуду обязательно прикрепляют этикетку с названием среды и датой ее приготовления.

Стерилизация. Режим стерилизации зависит от состава среды и указан в ее рецепте.

Контроль готовых сред: а) контроль стерильности: среды ставят в термостат на 2 сут, после чего просматривают. Если на средах не появятся признаки роста, их считают стерильными;

б) химический контроль: окончательно устанавливают рН, содержание общего и аминного азота, пептона, хлоридов (их количество должно соответствовать указанному в рецепте).

в) биологический контроль: несколько образцов среды засевают специально подобранными ‘культурами микроорганизмов, и по их росту судят о питательных (ростовых) свойствах среды. К готовой среде прилагают этикетку и паспорт, в котором указывают название и состав среды, результаты контроля и др. Хранят среды при комнатной температуре в шкафах, желательно специально для них предназначенных. Некоторые среды, например среды с кровью и витаминами, хранят в холодильнике.

В основу классификации питательных сред положены следующие признаки.

1. Исходные компоненты. По исходным компонентам различают натуральные и синтетические среды. Натуральные среды готовят из продуктов животного и растительного происхождения. В настоящее время разработаны среды, в которых ценные пищевые продукты (мясо и др.) заменены непищевыми: костной и рыбной мукой, кормовыми дрожжами, сгустками крови и др. Несмотря на то, что состав питательных ср… Продолжение »

Источник