Философия как метод мышления и наука о мышлении (логика)

Философия, являясь всеобщим методом познания – является всеобщим методом мышления. Чтобы правильно мыслить – нужно изучать мышление. Но, скажите вы, ведь есть и другие науки, изучающие мышление. Психология и пр. Но всё же философия рассматривает мышление как способ постижения истины; такая наука называетвся логикой, т.е. философия является логикой. Логика – наука о мышлении. Декарт: философия – наука о том, как управлять своим разумом, чтобы найти истину.

52. Два вида мышления: рассудочное и разумное. Две науки о мышлении: формальная логика и логика философская (содержательная).

Но не всякая логика есть философия. Дело в том, что как постепенно выяснилось, что существуют два вида мышления: одно мышление это рассудочное мышление (рацио), а другое это разумное мышление (интеллект). Впервые это различие обнаруживается в трудах Платона. Потом это есть у Аристотеля, встречам в средних веках у Северин Боэций (Утишение философией), Иоанн Скотт Эриугена, потом у Фомы Аквинского. Далее у Джордана Бруно. Дальше Кант и Шеллинг, ну и наконец Гегель. После Гегеля все стало на место. Он впервые разделил рассудок и разум и открыл мышление как объективный процесс.

Рассудочное мышление – это мышление как субъективная деятельность человека, идущая по правилам. А разумное – это мышление как объективный процесс.

Существуют два вида мышления, следовательно существуют и две науки о мышлении, две логики.

1) Формальная логика (создана Аристотелем). Формальная логика зародилась в философии, а потом вывалилась из философии и стала самостоятельной наукой.

2) Филосовская логика – диалектика (создана Гегелем). И когда Гегель открыл эту логику, философия стала наукой о мышлении, о процессе и законах этого процесса.

Источник

Лекция 1. Философия как специфический вид (образ) мышления

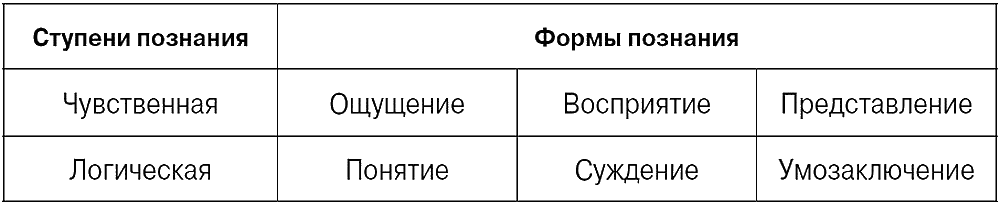

Человеческая познавательная деятельность осуществляется как двухуровневый процесс на ступени чувственного познания (живого созерцания) и на ступени абстрактного мышления, которое с определенным допущением можно назвать логической ступенью или ступенью рационально-логического познания. Каждая ступень (уровень) познания имеет по три характерных для нее формы: ощущение, восприятие, представление – для чувственности; понятие, суждение, умозаключение – для логического мышления (см. табл. 1).

Формы и ступени познания

Живое созерцание, или чувственная ступень познания отличается:

– активным характером познавательной деятельности во взаимодействии субъекта познания с окружающей его средой, действительностью;

– непосредственным характером полученного знания;

– использованием органов чувств вне обязательной связи с языком как вербальной знаковой информационной и коммуникационной системой.

Примечание: учитывая, что типы и формы коммуникаций бывают разные (вербальный текстово-речевой, невербальный образно-ассоциативный, невербальный моторно-двигательный, невербальный жестово-знаковый), следует подчеркнуть, что в данном контексте имеется в виду лишь вербальный язык или вербальный тип коммуникации.

Чувственное познание протекает в трех основных формах.

1. Ощущение – отражение отдельными органами чувств соответственно отдельных свойств предметов материального мира: цвета, запаха, вкуса, звучания, формы.

2. Восприятие – комплекс ощущений, целостный образ предмета на чувственном уровне.

3. Представление – воспроизведение в памяти ранее воспринятого вне непосредственного контакта с чувственно воспринимаемым объектом.

Примечание: представление есть наиболее активная форма чувственного познания, имеющая возможность определенного домысливания того, что ранее не воспринималось реально, но стало плодом воображения, результатом иллюзорного или виртуального познания.

Чувственное познание имеет ограниченный, поверхностный характер в том смысле, что дает знание лишь о внешних свойствах конкретно и непосредственно познаваемых объектов.

Чтобы получить знание о недоступных в акте живого созерцания внутренних свойствах, типичных для целого множества или класса однородных объектов и связанных с самим качеством их существования и функционирования, требуется выйти на уровень абстрактного мышления.

Уровень абстрактного мышления или логическая ступень познания отличается:

– абстрактным и обобщенным характером знания;

– опосредованностью отражения действительности;

– неразрывной связью мышления с языком;

– еще более активным характером отражающей, творческой способности.

Примечание: абстракция (от лат. термина abstraction – отвлечение) – результат или продукт процесса абстрагирования, то есть отвлечения от одних свойств объекта и, наоборот, выделения, обособления других его свойств. Примеры:’ спортсмен как человек, регулярно занимающийся соревновательной деятельностью; спортивное орудие как предмет, имеющий определенный функциональный потенциал, используемый на тренировке и во время соревнования.

Примечание: обобщение – это распространение неких единичных или частных характеристик на всю совокупность рассматриваемых объектов; переход от отдельного к общему; процедуры выделения закономерностей (общих, необходимых, повторяющихся, существенных связей и отношений). Примеры: из-за единичной неудачи спортсмена могут списать как неперспективного; по выдающимся способностям и результатам одного или нескольких спортсменов их тренера начинают считать высококвалифицированным и уже закономерно ожидают выдающихся достижений от всех его воспитанников.

Примечание: активность и относительная обособленность мышления от действительности объясняется наличием идеального плана, идеальной корректировки и идеальной оценки реального или виртуального действия, поступка на основе идеально образа. Идеальный образ вводится посредством процедуры идеализации, то есть мысленного конструирования несуществующего в действительности объекта через акцент на чистоту и обособленность некого свойства. Примеры: материальная точка (объект, у которого вся масса сосредоточена в одной точке), идеальный газ, идеальная плоскость, абсолютно черное тело.

Основные формы абстрактного мышления или способы связи частей содержания и способы строения мысли:

– понятие – форма мышления, отражающая предметы в виде совокупности существенных признаков.

Примеры: спорт, соревнование, регламент, судья, скорость, сила, гибкость;

– суждение – форма мышления, в которой утверждается или отрицается связь между предметом и признаком или между предметами, которая обладает свойством выражать либо истину, либо ложь.

Примеры: любой спортсмен имеет право на объективное судейство; «Динамо» есть спортивный клуб; Иванов – тренер Петрова; спортивное мужество и воля к победе существуют;

– умозаключение – форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений (посылок) выводится новое суждение (заключение).

Примеры: любой удар, выполненный с нарушением правил, не засчитывается (первая посылка); Иванов нанес удар и нарушил правила (вторая посылка), следовательно, удар Иванова не засчитывается (заключение); все спортсмены участвуют в соревнованиях (посылка), следовательно, нет ни одного спортсмена, который бы не участвовал в соревнованиях (заключение).

При осуществлении познавательной деятельности в качестве ее продукта или результата рождаются знания. Можно выделить три основных смысла термина «знания»:

– осведомленность, умение, навык что-либо сделать, выполнить (операциональный смысл);

– любая значимая, адекватная информация (информационный смысл);

– любая относительно автономная познавательная единица, таксон (гносеологический смысл).

Анализ истории мировой философии позволяет рассматривать философию, во-первых, как специфическую область знания; во-вторых, как особый вид познавательной деятельности.

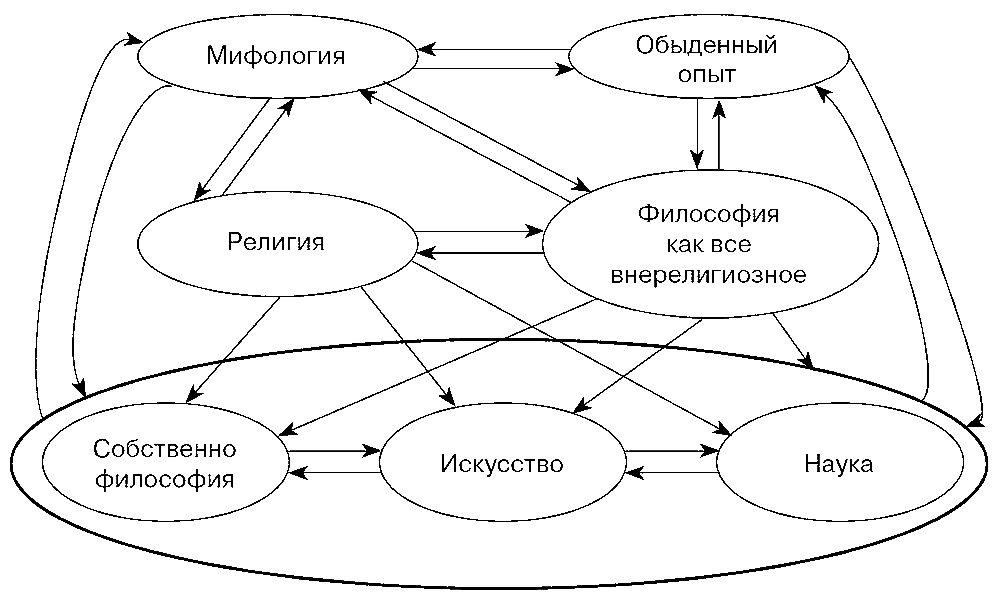

1. Как область знания философия изначально формировалась, постепенно обособляясь от мифологии и религии, то есть вне их, хотя и сосуществуя с ними и даже где-то пересекаясь. Что касается искусства и науки, то философия долгое время составляла с ними единое целое, но впоследствии искусство и наука отпочковались (отделились) от философии, хотя у них до сих пор существуют точки соприкосновения и зоны пересечения (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема происхождения и развития философского знания

2. Философское знание рассматривается в трех нижеперечисленных смыслах:

– осведомленность в определенного рода вопросах и проблемах, умение и навык их философской формулировки, анализа, разрешения. Примеры философских вопросов: В чем смысл жизни? Что первично: материя или сознание? Познаваем ли мир?;

– определенный объем философской информации, например, знание философских концепций;

– в той или иной степени полные или, наоборот, ограниченные гносеологические таксоны (концептуальные единицы, отражающие ту или иную область философствования, например, философия природы, философия религии, философия искусства).

3. Как вид познавательной деятельности философия отличается:

– крайней или высшей степенью абстрактности и обобщенности мыслительных представлений;

– максимальной развернутостью на саму себя (саморефлексивностью);

– акцентом на анализ субъект-объектных отношений (причем наиболее общего характера).

И, наконец, философия возникает и далее развивается в направлении исследования всех типов и форм коммуникации, но в основном с позиции созерцательного или теоретического анализа, то есть вербальности.

Философию можно и даже целесообразно рассматривать в фокусе мировоззренческой, методологической, идеологической деятельности, а также в фокусе искусства (см. рис. 2).

Рис. 2. Фокусы рассмотрения философии

Собственно, можно предположить, что философия выполняет мировоззренческие, методологические, идеологические функции и решает аналогичные задачи, а также имеет функции и задачи искусства. Но прежде чем говорить о них, следует определить предмет философии как специфического знания.

Философия есть знание о всеобщем в бытии и познании.

Философия – область знания, изучающего предельные основания бытия и познания.

Философия исследует всеобщие или наиболее общие законы природы, общества, мышления.

Философия есть дисциплина, изучающая предельно общие законы как проявления и отражения субъект-объектных отношений.

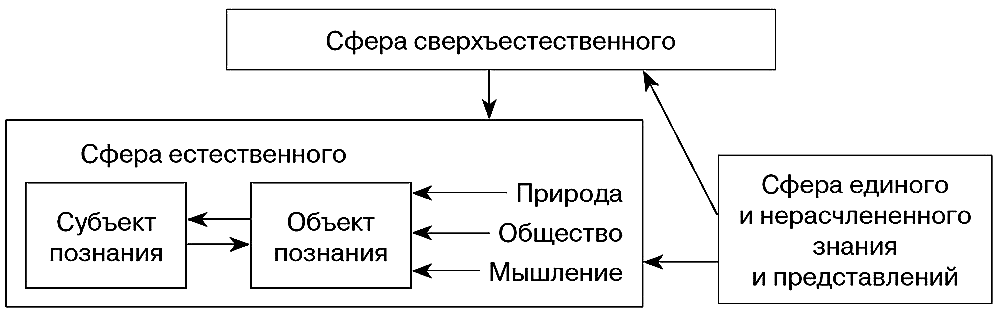

Нетрудно заметить, что данные определения взаимодополняют и разъясняют друг друга. Однако для наглядности объяснений покажем их с помощью схемы (см. рис. 3).

Рис. 3. Схема предметных областей различных мировоззренческих типов

Одновременно данная схема помогает прояснить специфику различных типов мировоззрений: мифологического, религиозного, художественного, научного, философского, обыденного. Мировоззрение рассматривается как целостность представлений о человеке, социоприродной среде его обитания и об их отношениях. В этой целостности:

– сферу первоначального (самого древнего) знания отражала мифология. Для мифологического мировоззрения характерны: нерасчлененность представлений о естественном и сверхъестественном, антропоморфизм взглядов, их конкретность, относительная полнота регламентации жизнедеятельности;

– сферу сверхъестественного и ее влияние на сферу естественного отражает религиозное мировоззрение;

– сферу естественного с точки зрения творческой деятельности субъекта познания и агента этой деятельности отражает художественное мировоззрение, проявляемое в искусстве;

– сферу естественного с точки зрения объективных законов и закономерностей существования природы, общества, человека отражает научное мировоззрение;

– сферу естественного с точки зрения семейно-бытовых и иных единичных, частных субъект-объективных отношений отражает обыденное мировоззрение;

– сферу естественного с точки зрения анализа всеобщих или наиболее общих субъект-объектных отношений отражает философия о человеке, мире и их взаимоотношениях.

Мировоззренческая специфика философии позволяет некоторым ее областям, ориентированным на исследование законов бытия и мышления, выступать в качестве общенаучной методологии, выполнять одновременно эвристическую, эпистемологическую, гносеологическую и другие функции.

Эвристическая функция – решение задачи обнаружения источника и потенциала развития нового знания.

Эпистемологическая функция – решение задачи определения общего направления развития и накопления того или иного знания как гносеологического таксона.

Гносеологическая функция – решение задачи оценки истинности и адекватности (непротиворечивости, полноты, точности) отражения новым знанием области или стороны, грани действительности. Гносеологическая функция – решение задачи практического внедрения новых знаний.

Собственно методологическая функция – решение задачи сравнения и выбора методологии (общих и всеобщих методов анализа, исследования намеченной проблематики).

Парадигмальная функция – решение задачи определения причины и времени наступления, характера и направленности разрешения кризисных ситуаций, связанных с революционными изменениями познавательного процесса.

Мировоззренческая специфика философии позволяет ей выступать и верховным идеологическим арбитром, создавать самые общие и поэтому трудно разрушаемые идеологические концепции.

Идеология есть детально разработанная система знаний и оценок, предназначенная для регламентации человеческой жизнедеятельности и общественных отношений; иными словами, это знание, окрашенное четко выраженными социальными интересами и целеуказаниями. Выполняя функцию идеологической системы, философия тяготеет к роли пропагандиста, но может решать и агитационные задачи. И в том и в другом случае она решает задачи социального управления и манипулирования. Иными словами, философия несет в себе системную оценку субъекта управляющего воздействия, объекта управления, ресурсной базы и обстоятельств осуществления управления, намечает общий идеальный план деятельности, ее коррекционный механизм по ходу развертывания процесса и критерии оценки конечного результата по изменению объекта, субъекта, ресурсов и обстоятельств. Все это получает распространение посредством средств массовой коммуникации (информации) на глубинном (пропагандистском) и поверхностном (агитационном) уровнях.

Грамотное создание, обоснование и защита философских идеологических систем – это уже искусство. Но и помимо данного аспекта управления массовым и индивидуальным сознанием философия осуществляет функцию искусства в иных аспектах:

– как искусства или мастерства ведения доказательного философского спора (диалога, диспута, полемики, дискурса);

– в смысле разработки такого раздела философского знания, как эстетика.

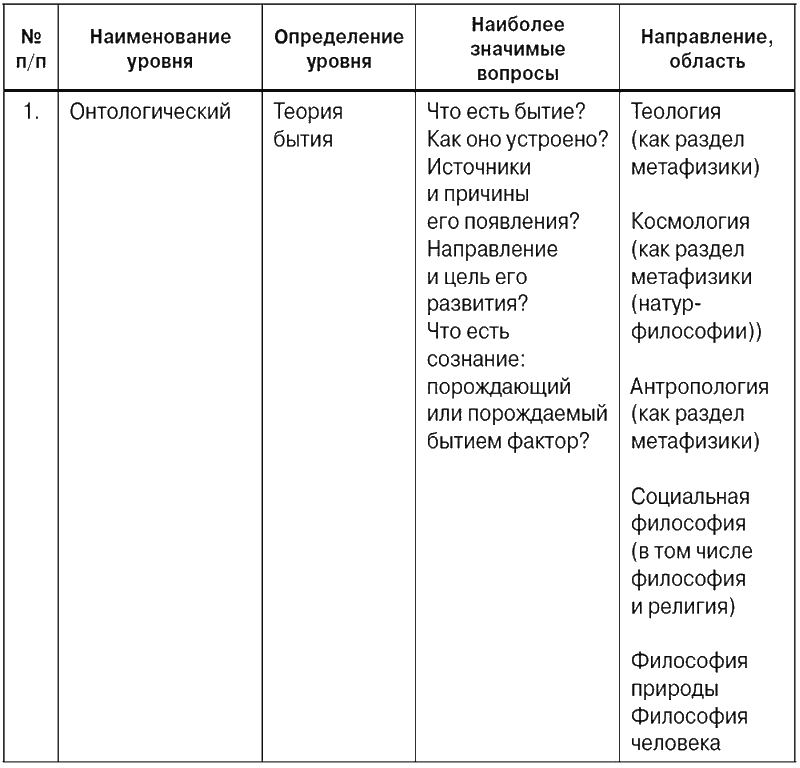

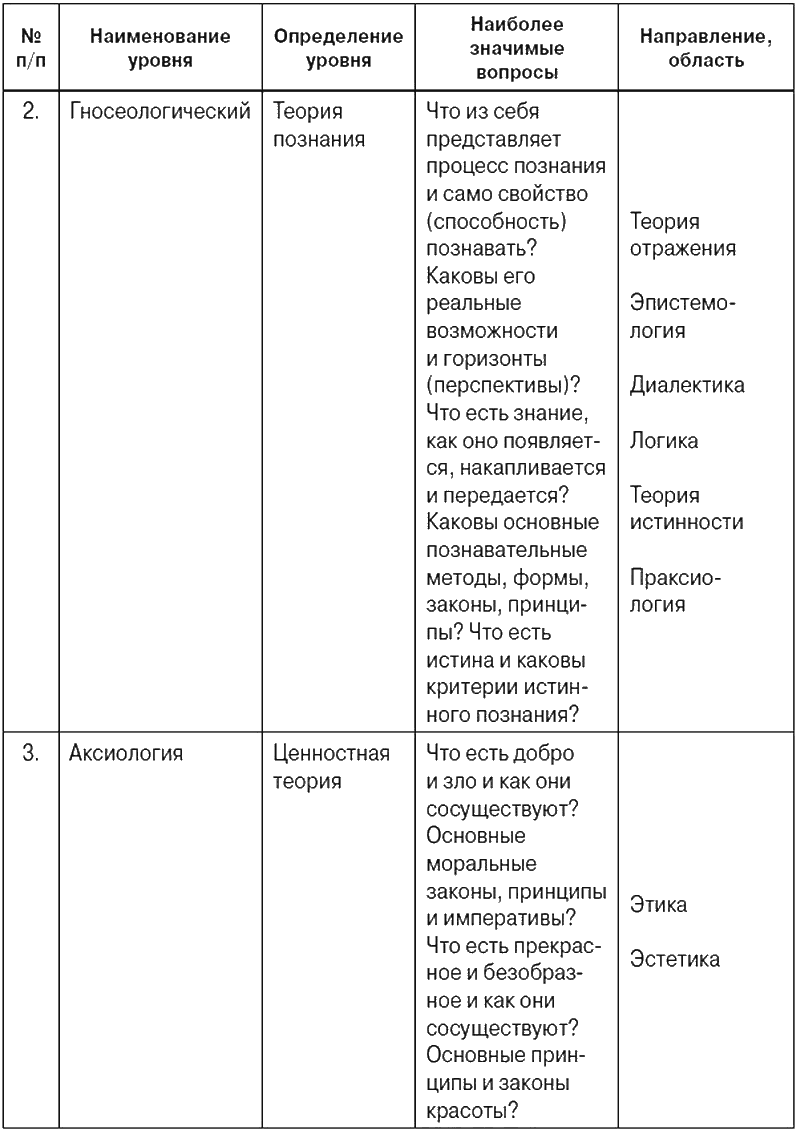

Философское знание не хаотично и бессистемно, а четко организовано, структурировано по вертикали (уровни) и по горизонтали (области, направления). Данная организация выступает результатом более чем двух с половиной тысяч лет развития философии и в общих чертах отражает ход этой мировой традиции (см. табл. 2).

Организация (структура) философского знания

Окончание табл. 2

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник