- Философия как форма духовного освоения мира и учебная дисциплина

- Философия как форма духовного освоения мира — Задачи философского познания и его социально-исторического изменения

- Задачи философского познания и его социально-исторического изменения

- Структура философии

- Типы мировоззрения

- Функции философского знания

Философия как форма духовного освоения мира и учебная дисциплина

Отделение умственного труда от физического, с одной стороны, мифология и накопление эмпирических знаний, с другой стороны, а также стремление человека постигнуть свою собственную сущность способствовали возникновению общего целостного взгляда на мир и место человека в нем — философии. Зарождается принципиально иной тип мировоззрения, по-другому осмысливающий сложившиеся в мифологии и религии представления о мире и человеке и вырабатывающий при этом принципиально иные способы осмысления и решения мировоззренческих проблем. Особенностью философского мировоззрения стала абстрактно-понятийная, а не чувственно-образная, как в других типах мировоззрения, форма освоения действительности.

Но отличие философского мировоззрения от мифологического и религиозного не в форме, а в содержании освоения действительности. В нем уже различаются природный и социальный мир, человеческий способ действий и проявление природных сил и явлений. Стало это возможным благодаря накоплению математических, физических и астрономических знаний, появлению календаря и распространению письменности. Если предшествующие исторические типы мировоззрения можно определить как переживание человеком реальности и своего бытия в ней, то философское мировоззрение есть размышление человека о существующем, есть самопостижение.

Если человек хочет понять смысл своей жизни, он обращается не к научным трактатам. Научное знание может многое объяснить ему, но не через это знание он будет двигаться к своим идеалам. Они лежат в другой плоскости. Постижение смысла жизни является сущностной характеристикой философского знания. Философия дает возможность человеку найти себя в безбрежном океане событий, глубоко осознать не только внешний, но и собственный духовный мир, осмыслить, в чем его предназначение в потоке бытия. Никакая другая наука не учит тому, каким надо быть, чтобы быть человеком.

1. Мировоззрение— целостный взгляд на мир и место человека в нем.

В истории человечества выделяются три основные формы мировоззрения:

2. Мифология— форма общественного сознания, мировоззрение древнего общества, которое совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое восприятие окружающей действительности.

Как правило, мифы пытаются дать ответ на следующие основные вопросы:

• происхождение Вселенной, Земли и человека;

• объяснение природных явлений;

• жизнь, судьба, смерть человека; деятельность человека и его достижения;

• вопросы чести, долга, этики и нравственности.

Чертами мифа являются:

• наличие фантастических богов, их общение, взаимодействие с человеком;

• отсутствие абстрактных размышлений (рефлексии);

• практическая направленность мифа на решение конкретных жизненных задач (хозяйство, защита от стихии и т. д.);

• однообразие и поверхность мифологических сюжетов.

3. Религия— форма мировоззрения, основанная на вере в наличие фантастических, сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь человека и окружающий мир.

При религиозном мировоззрении для человека характерна чувственная, образно-эмоциональная (а не рациональная) форма восприятия окружающей действительности.

Религия исследует вопросы те же, что и миф:

•происхождение Вселенной, Земли, жизни на Земле, человека;

• объяснение природных явлений;

• поступки, судьба человека;

4 Основными мировыми религиями являются:

Крупнейшие и наиболее распространенные в мире национальные религии:

•синтоизм;

Помимо мировоззренческих религия имеет ряд иных функций:

•объединительную (консолидирует общество вокруг идей либо ради идей);

• культурологическую (способствует распространению определенной культуры, влияет на культуру);

• нравственно-воспитательную (культивирует в обществе идеалы любви к ближнему, сострадания, честности, терпимости, порядочности, долга).

4. Философия— особый, научно-теоретический тип мировоззрения. Философское мировоззрение отличается от религиозного и мифологического тем, что оно:

• основано на знании (а не на вере либо вымысле);

• рефлексивно (имеет место обращенность мысли на саму себя);

• логично (имеет внутреннее единство и систему);

• опирается на четкие понятия и категории.

Таким образом, философияпредставляет собой высший уровень и вид мировоззрения, отличающийся рациональностью, системностью, логикой и теоретической оформленностью.

5. Философия как мировоззрение прошла три основные стадии своей эволюции:

•космоцентризм;

Космоцентризм — философское мировоззрение, в основе которого лежит объяснение окружающего мира, явлений природы через могущество, всесильность, бесконечность внешних сил — Космоса и согласно которому все сущее зависит от Космоса и космических циклов (данная философия была свойственна Древней Индии, Древнему Китаю, иным странам Востока, а также Древней Греции).

Теоцентризм — тип философского мировоззрения, в основе которого лежит объяснение всего сущего через господство необъяснимой, сверхъестественной силы — Бога (был распространен в средневековой Европе).

Антропоцентризм — тип философского мировоззрения, в центре которого стоит проблема человека (Европа эпохи Возрождения, нового и новейшего времени, современные философские школы).

Основная специфика философского знаниязаключается в его двойственности, так как оно:

• имеет очень много общего с научным знанием — предмет,

методы, логико-понятийный аппарат;

• однако не является научным знанием в чистом виде.

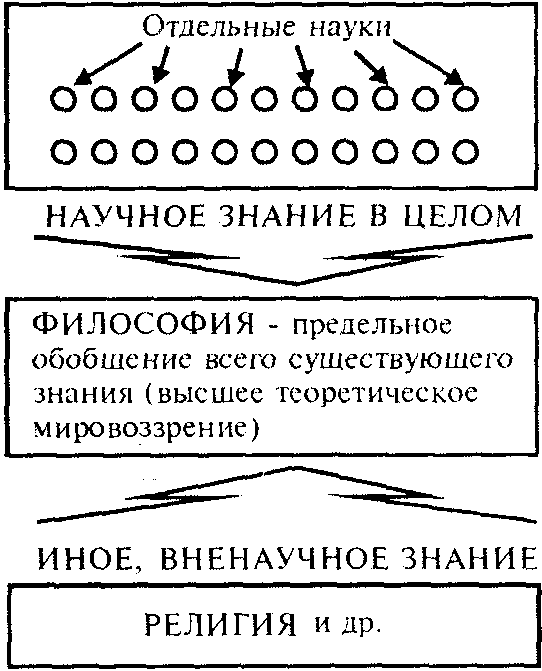

Главное отличие философии от всех иных наук заключается в том, что философияявляется теоретическим мировоззрением, предельным обобщением ранее накопленных человечеством знаний.

Предмет философии шире предмета исследования любой отдельной науки, философия обобщает, интегрирует иные науки, но не поглощает их, не включает в себя все научное знание, не стоит над ним.

Можно выделить следующие особенности философского знания:

•имеет сложную структуру (включает онтологию, гносеологию, логику и т. д.);

•носит предельно общий, теоретический характер;

• содержит базовые, основополагающие идеи и понятия, которые лежат в основе иных наук;

• во многом субъективно — несет в себе отпечаток личности и мировоззрения отдельных философов;

• является совокупностью объективного знания и ценностей, нравственных идеалов своего времени, испытывает на себе влияние эпохи;

• изучает не только предмет познания, но и механизм самого познания;

• имеет качество рефлексии — обращенности мысли на саму себя (то есть знание обращено как на мир предметов, так и само на себя);

• испытывает на себе сильное влияние доктрин, вырабатываемых прежними философами;

• в то же время динамично — постоянно развивается и обновляется;

• опирается на категории — предельно общие понятия;

• неисчерпаемо по своей сути;

• ограничено познавательными способностями человека (познающего субъекта), имеет неразрешимые, «извечные» проблемы (происхождение бытия, первичность материи или сознания, происхождение жизни, бессмертие души, наличие либо отсутствие Бога, его влияние на мир), которые на сегодняшний день не могут быть достоверно разрешены логическим путем.

Источник

Философия как форма духовного освоения мира — Задачи философского познания и его социально-исторического изменения

Термин «философия» происходит от древнегреческих слов phileo — любовь и софия — мудрость, таким образом, буквально означает «любовь к мудрости». Поэтому философия предполагает именно любовь, стремление к знанию (истина), а не столько само знание (истина) как таковое.

Сегодня философия понимается как особый духовный способ, которым человек справляется с реальностью. Он задает и пытается ответить на вечные вопросы, ответы на которые указывают нам на следующее «почему?», то есть на вопрос: почему вообще что-то существует? В конечном счете, философия всегда задает вопросы о мире в целом. Почему вообще существует мир? Что на самом деле существует? Возможны ли знания о мире? Что за знание — правда? Какое место занимает человек в этом мире? Почему человек живет? И так далее. Другими словами, философия — это мировоззрение.

Идеология — это совокупность взглядов, оценок, принципов, норм и ориентиров, которые определяют общее видение, понимание мира и отношение человека к нему, а также служат ориентиром или регулятором поведения человека.

Структура мировоззрения может быть представлена следующим образом:

- Когнитивная составляющая включает в себя обобщенные знания — повседневные, профессиональные, научные и т.д;

- Ценностно-нормативный компонент включает в себя ценности, идеалы, убеждения, нормы, инструкции к действию и т.д;

- Эмоционально-волевой компонент — это индивидуальная эмоциональная окраска тех знаний, норм, ценностей, которые человек декларирует как свои собственные, а также развитие определенного психологического отношения к тому, чтобы быть готовым действовать в соответствии с ними;

- Практическая составляющая — это реальная готовность человека к определенному типу поведения в определенных обстоятельствах и его реализация.

Задачи философского познания и его социально-исторического изменения

Теперь перейдем непосредственно к вопросу о философских проблемах. Несмотря на то, что у философов разных эпох и народов развиваются проблемы, а их выражение имеет свои отличительные черты, у них есть в некоторой степени общие черты — ограниченность, универсальность и «вечность» вопросов в системе «мир — человек». И. Кант назвал философию наукой «о конечных целях человеческого разума». В этом он видел ее достоинство и ценность.

Он резюмировал сферу философии под следующими вопросами:

- Что я могу знать?

- Что мне делать?

- На что я надеюсь?

- Что такое человек?

Все разнообразие философских проблем можно свести к пяти большим группам — разделам философии:

- Онтология (греческое ontos — бытие и логотипы — учение, слово) — учение о существовании;

- Гносеология (греческий гнозис — знание) — теория познания, отрасль философии, изучающая природу знания и его возможности, связь знания с реальностью, определяющая условия достоверности знания и пути достижения истины;

- Философская антропология (греческий антропос — человек) — философское исследование человека;

- Аксиология (греческая аксиа — ценность) — философское учение о природе ценностей;

- Праксиология (греческий praktikos — активная) — это отрасль философии, которая изучает специфический человеческий способ отношения к миру, заключающийся в практической и преобразующей деятельности.

Ядром всей философской проблемы является так называемый главный вопрос философии (фундаментальная проблема), который устанавливает онтологические и гносеологические отношения материи и сознания. Согласно определению Ф. Энгельса, «высшим вопросом всей философии является вопрос об отношении ума к природе, к тому, что первично — ум или природа». Вторая (гносеологическая) сторона этого вопроса касается узнаваемости мира. Варианты решения этого центрального философского вопроса определяют поляризацию философских доктрин, их принадлежность к одному из двух главных направлений в философии — материализму или идеализму.

Материализм (от латинского материализм — материя) — это философское направление, признающее примат, несотворение и неразрушимость материи, которая дается нам восприятием и существует независимо от сознания и нашего восприятия (объективного). Значит, материя — это главная основа реальности. Среди наиболее ярких представителей этого направления — Гераклит, Демокрит, Эпикур, Т. Хоббс, П. А. Хольбах, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс и другие.

Структура философии

Идеализм (от греческой идеи — вид, образ, концепция) — направление философии, предполагающее примат духовного, мыслительного, ментального и подчиненного значения материального, природного, физического. В истории философской мысли эта тенденция развивалась в двух основных вариантах: объективный идеализм и субъективный идеализм. Объективный идеализм (Платон, Фома Аквинский, Г. Гегель, представители русской философии религии и др.) рассматривает «мировой дух», существующий независимо от человека и его сознания, как первооснову мира. Субъективный идеализм (Дж. Беркли, Д. Хьюм, И. Кант и др.) предполагает примат субъективного (сознания человека и его ощущений) над внешней реальностью и отрицает его независимость от воли и сознания субъекта. Характерной чертой этого направления является агностицизм (по-гречески a — отрицание и гнозис — знание) — полное или частичное отрицание возможности познания мира.

Важно отметить, что материализм и идеализм, имея дело с главным субъектом философии, обычно исходят из принципа монизма (греческий monos — одно) — то есть берут за основу все, что существует в начале (либо материя, либо дух), но в истории философии были и дуалистические (лат. Но в истории философии существовали дуалистические (латинский дуэт-два) концепции (например, Р. Декарт называл две различные универсальные основы бытия — ум и тело), а также плюралистические (латинский плюрализм — множественное) интерпретации мира (четыре «корня» — Эмпедокл, монады — Х. Лейбниц).

Существует несколько исторически сложившихся типов мировоззрения: мифологическое, религиозное, художественное, научное, философское. Непосредственными предпосылками философской мысли являются возникшие в древности мифология, религия и элементы научного знания.

Типы мировоззрения

Самый ранний тип мировоззрения — мифология (греческий — учение о легендах) — синкретическое (синкретизм — не разделяется) эмоционально-образное представление о явлениях природы и общества, выраженное в символической форме. Основой религиозного мировоззрения является вера в существование сверхъестественного (Бога или богов). Религия (латинская religio — благочестие, святость, а латинская religare — связывать, связывать) — это форма мировоззрения и понимания мира, особенностью которой является культовая система, то есть система ритуалов, направленная на установление прямых связей с абсолютным началом. В отличие от мифа, религия не «смешивает» земное и священное, а наоборот «разделяет» их на противоположные полюса. Таким образом, абсолютное начало помещается «в трансцендентное (в отличие от имманентного, что-то за пределами сознания и познания) царство».

Художественное мировоззрение характеризуется творческим взаимодействием с реальностью через художественные образы, в создании которых эмоции, интуиция, символы, индивидуальный опыт и т.д. играют существенную роль.

Мифологические, религиозные и художественные мировоззрения носят духовный и практический характер. С развитием общества появилась возможность теоретического освоения действительности. Появление этого типа мировоззрения, как уже упоминалось выше, относится к середине I тысячелетия до н.э. Это научно-философское мировоззрение, характеризующееся рациональным мировоззрением (т.е. с помощью разума; латинский рационализм — разумный).

В древности философия и наука еще не прошли окончательный процесс дифференциации и были почти неразличимы. Наука возникла как самостоятельное явление и сформировалась как социальный институт только в современную эпоху, когда она приобрела методы исследования, стала экспериментальной и приобрела прикладное значение в полном смысле этого слова.

Функции философского знания

Философия действует в двух ипостазах:

- Как информацию о мире в целом и о человеческом отношении к нему,

- Как комплекс принципов и универсальных методов познания. Поэтому существуют две группы его функций: мировоззрение и методология.

Гуманистический: философия укрепляет духовную сферу человека, помогает определить смысл его жизни, формулирует ориентиры для его поведения и т.д. Русский философ XIX века В.С. Соловьев говорил, что философия: «…освобождает человеческую личность от внешнего насилия и придает ей внутреннее содержание». Это делает человека полностью человеком»;

Социальный и аксиологический: философия развивает и формирует идею социального идеала, интерпретирует социальную реальность, критикует и сравнивает ее с идеалом. Функция критики окружающей действительности вызвана неудовлетворенностью человека в ней, желанием ее изменить. Философия развивает ценностные понятия: добро, справедливость, красота и др;

Культурно-просветительская: философия участвует в социализации личности, формирует ее психические характеристики, устраняет проблемы общения и понимания.

Вышеперечисленные функции раскрывают практическую направленность философии, которая выражается главным образом в двух пунктах: этико-воспитательном и социально-воспитательном.

Методологические функции:

- Эвристика: философия создает условия для научных открытий, способствует росту научного знания и способна его прогнозировать;

- Интеграция: философия объединяет элементы человеческого опыта в единое целое; гармонизируются частные образы и концепции мира;

- Координация: философия систематизирует, рационализирует другие науки, координирует методы и языки наук;

- Логико-эпистемологический: состоит в разработке самого философского метода, в логико-эпистемологической основе познавательной деятельности.

Проблема средств философских исследований остается открытой, поскольку отсутствует широкое систематическое освещение этого вопроса. В частности, это зависит от наличия различных идеологических позиций философов.

Однако основные средства познания в философии включают в себя следующее:

- Диалектика (греческий диалегомай — размышление, беседа) — учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мысли, а также универсальный метод познания, основанный на этом учении (в этом смысле метафизика считается антиподом диалектики). Диалектика имеет множество исторических форм. Первый — Сократ и Платон, которые понимали его как искусство диалога. Результатом диалога является определение границ проблемной области (границ неизвестного) через множество вопросов;

- Формальные логические методы, законы и правила (например, индукция и дедукция) играют существенную роль в философских исследованиях;

- Психологические эксперименты — философ конструирует идеальную модель, а затем мысленно экспериментирует с этими идеальными объектами;

- Герменевтическая интерпретация — метод обнаружения внутреннего смысла текстов для достижения понимания;

- Важную роль в творческом процессе философов играют иррациональные (lat. irrationalis — неразумные) средства: интуиция, мистические элементы, медитация и др;

- Важную роль в философском творчестве играет сомнение, по словам Гегеля, «отстраненность от той или иной предполагаемой истины»;

- Необходимо также отметить большое значение практики как критерия истины.

В то же время философия не содержит запрета на использование методов других наук при решении конкретных проблем философского знания.

На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник