Философия как специфический способ духовного освоения мира

Традиционно философию ставят рядом с наукой, с теоретической формой научного знания. Для этого есть немало оснований. Исходным элементом, первокирпичиком как науки, так и философия является знание.

Это знание о сущности действительности. Под сущностью понимается внутренная основа вещи, ее природа. Знание о сущности позволяет познавать закономерности, определяющие существование и движение вещей и процессов, и раскрыть единство мира в многообразии его проявлений и составных частей. Философия не просто раскрывает сущность вещей и явлений, она ищет предельные основания действительности. В качестве таких предельных оснований в истории философии выступали природные стихии (вода, огонь), материя, дух, воля, Бог и другие.

Философское знание концептуально: оно обладает системной организацией. Философское знание строится в виде теоретической системы, элементами которой являются: 1) категории (основные, наиболее общие понятия, выражающие существенные стороны предметов и явлений и их связей), 2) принципы (исходные положения, начала, составляющие основания теоретической системы знаний, ее фундамент. Принципы определяют подход, способ познавательной деятельности), а также 3) законы(под законом понимается теоретическое положение, характеризующее устойчивые, существенные и необходимые связи предметов или явлений между собой. Эти положения являются выводами, в которых излагаются основные результаты данной теории. На их основе возможны прогноз и предсказание).

Философское знание является проблемным. Это значит, что исходным пунктом философского исследования является крупная теоретическая или практическая задача. Так, Аристотель говорил, что философия вообще возникает из удивления. Удивление – это способность увидеть новое, непонятное в понятном и привычном. Удивление раздвигает горизонт человеческого сознания, поворачивая вещи и явления новыми гранями. Во-вторых, проблемность означает подвижный, недогматический характер философского знания. В философии нет раз и навсегда данных решений и ответов, в зависимости от ситуации и контекста задача формулируется как-то иначе и потому требует нового подхода и нового решения.

Итак, философия обладает целым рядом черт, позволяющих говорить о том, что она есть вид теоретического знания, что она использует в своих целях аппарат теоретической науки (понятие, закон, метод, концепция, система, принцип, проблема).

Но это не вся философия, и даже не ее половина. Кроме научно-теоретической стороны, в философии есть другая сторона, духовно-практиЧеская. В состав философии входят не только знания, но и ценности. Ценность – это не сам предмет, а его значение для человека, положительное или отрицательное. Ценность в символической форме обозначает границу человеческого, переступать которую человек не имеет права,чтобы не утратить человеческой сущности. Таким образом, ценность, очерчивая границу дозволенного, заключает в себе в скрытой форме запрет. Ценности – явления духовной культуры, различающиеся по видам: эстетические (прекрасное-безобразное), моральные (добро-зло), религиозные (Бог-дьявол), научные (истина-ложь).

Включая в свой состав ценности и принципы, философия становится средством духовной ориентации человека в мире. С их помощью человек осуществляет свободный выбор среди альтернатив, которые возникают в той или иной ситуации.

Среди ценностей выделяются идеалы– те ценности, которые в своей совокупности очерчивают смысл человеческой жизни. Это высшие ценности, без которых жизнь утрачивает смысл, ради которых стоит жить и умереть. Идеал – это духовный образец подлинной жизни, способ ее осуществления. В зависимости от принятых человеком идеалов складываются его убеждения(твердая уверенность в своих взглядах, отношении, позиции, оценках), а уже в соответствии с убеждениями человек формулирует общие и частные цели своих действий.

Способствуя определению и осмыслению идеалов и убеждений, философия является инструментом формирования жизненной позиции человека. Принимая определенные ценности и принципы, идеалы и убеждения человек становится как личность – существо, способное к выбору, целеполаганию и действию, с одной стороны, и несущее ответственность за результаты и последствия своего выбора и своих действий, с другой. Человек не рождается личностью, а становится ею в процессе жизни, и роль философии в деле становления личности – быть способом самопознания и строительства духовного мира человека.

На основании этого можно утверждать, что философское знание имеет личностный характер. Это не означает, что у каждого свой набор категорий, принципов, законов, своя система знания. Это означает, что в процессе самопознания человек использует теоретический аппарат философской науки для решения своих жизненных проблем, для определения целей и самого смысла собственной жизни. Поэтому свобода философского мышления– обязательное свойство философии, в ином случае она станет средством духовного насилия над человеком со стороны какой-то внешней силы – общества, государства, партии, вождя, а человек превратится в инструмент чужой воли.

Предмет философии

Под предметом какой-либо научной дисциплины понимается 1) часть реальности, на которую направлено познание (или объект), и 2) система закономерностей, действием которых определяется существование этого объекта. С этой точки зрения положение философии в мире наук выглядит сомнительным – у нее нет своей отдельной части действительности, в роли ее объекта выступает “весь мир”. Означает ли это, что философия является наукой наук (царицей наук)? А философ – своеобразным координатором, наставником или надсмотрщиком в царстве науки?

Если главная цель и результат философии – человек, его духовный мир, человеческое самопознание, формирование личности, то и предмет философии следует искать в той области, где размещается отношение человека к миру, познавательное и практическое. Эта область – граница, где проходит взаимодействие между “второй природой”, то есть миром, созданным человеком и его трудом, с одной стороны, и “первой природой”, с другой. Итак, одной стороны – человек и культура (вторая природа, мир искусственно созданных вещей), с другой – природа как объект преобразования и арсенал сырья и энергии, которые человек извлекает из нее. Из этого соотношения культуры и природы вытекают три основные темы философского познания: 1) объект, 2) субъект, 3) отношение субъекта к объекту.

Тема объекта – проблема независимой от воли и сознания человека объективной реальности. Окружающие человека предметы “первой” и “второй” природы обнаруживают тождественное свойство: в своем движении они подчиняются не воле и желанию человека, а внутренним закономерностям самой действительности. В процессе практической деятельности предметы оказывают сопротивление целям человека и его действиям, и тогда успех деятельности достигается за счет подчинения целей и действий человека внутренней природе предмета. Явления и предметы окружающего мира, включая и “первую” и “вторую” природу, выступают перед человеком в его деятельности в форме объекта, т. е. как не зависящие от его воли и сознания и подчиненные действию внутренних закономерностей действительности.

Тема субъекта– проблема человека, его сущности, его особого места в мире. Человек принадлежит миру и подчиняется его закономерностям. Но сам этот окружающий человека мир двойствен: если предметы “первой” природы существуют независимо от человека, то предметы “второй” природы, существуя независимо от него, предполагают тем не менее деятельность человека как необходимое условие их существования. Поясним это на примере. Предметы природы возникают в ходе естественного развития, без вмешательства человека. Предметы культуры возникают только с помощью творчески-преобразующей деятельности человека – из материала природы, в соответствии с законами природы. Естественным путем они появиться не могут. В этом смысле и сам человек – не продукт природы, а результат исторического развития, продукт культуры, самопорожденное существо. Человек как субъект выпадает из цепи естественных, природных закономерностей, дает начало иному типу закономерностей, на основе которого возникает феномен человеческой свободы.

Тема отношения субъекта к объекту– проблема отношения человека как свободно и творчески действующего существа к внешнему миру, это проблема свободы и необходимости. Отношение человека к миру реализуется в форме деятельности – практической и познавательной. Деятельность – способ общественного бытия человека, в ней находят разрешение противоречия субъекта и объекта, свободы и необходимости, духовного и материального и т. п. Деятельность человека изменяет внешнюю природу, превращая ее в “мир человека” – мир, ставший объектом практической и познавательной деятельности субъекта. “Мир человека” – сложное образование, в структуре которого можно выделить следующие структурные уровни: природное, общественное и духовное. Природное здесь – естественная, натуральная форма вещей (их физико-химические, механические или биологические свойства, включая и телесную организацию человеческих индивидов), представляющая собой “сырой материал” человеческой деятельности и естественный “фундамент” “мира человека”, связывающий его с той частью природы, которая еще не освоена человеком и откуда он черпает новое сырье, раздвигая тем самым границы “мира человека”.

Общественный уровень “мира человека” – совокупность социальных отношений и связей, образующих социальную систему (социум) и объективированных, воплощенных в различных предметных результатах деятельности – в орудиях труда, общественных институтах, произведениях искусства, языке и т.д.

Духовное – сфера общественного и индивидуального сознания, идеальных продуктов деятельности – не только познания, но и практики. Здесь “располагаются” знания, ценности и идеалы, внутренний мир человека. В этой сфере складывается человеческая личность (человеческое Я как ядро субъективности).

Соответственно, отношение человека к миру (взятое как отношение субъекта к объекту) в предельной форме выступает как отношение сознания к бытию. Отношение сознание к бытию, которое в классический период рассматривалось как основной(гносеологический) вопрос философии, очерчивает границы предмета философского знания. Предмет философии совпадает с “миром человека”, раскрывая его структурное противоречие – противоречие между духовным и материальным. Это противоречие пронизывает также структуру деятельности и самого человека. Разрешение данного противоречия в процессе деятельности раздвигает границы “мира человека”, ведет к прогрессирующей экспансии человека в природу, повышению степени его свободы.

Предмет философии – это исторический процесс обретения человеком свободы в ходе становления и развития “мира человека”, в первую очередь – культуры. Этот процесс имеет свою размерность, включая основания, условия и возможности. Основанием достижения свободы человека выступает человеческая деятельность (труд), взятая в целом, в единстве практики и познания (“труд – это целесообразная, сознательная деятельность, в ходе которой человек контролирует и регулирует процесс обмена веществом между обществом и природой”). Условия – характер природной и общественной среды, в которой живет человек, уровень развития производительных сил общества, социальная структура, состояние культуры, политическая система и т.д. Возможности– степень развития человеческой личности (его Я), ее интересов и потребностей, в том числе потребности в свободе, характер его задатков и деятельных способностей, воля, уровень образования.

Итак, по своей сути философия является способом самоопределения человека в истории, определения смысла и целей его существования через решение вопроса об отношении сознания к бытию.

Источник

Философия как форма духовного освоения мира и учебная дисциплина

Отделение умственного труда от физического, с одной стороны, мифология и накопление эмпирических знаний, с другой стороны, а также стремление человека постигнуть свою собственную сущность способствовали возникновению общего целостного взгляда на мир и место человека в нем — философии. Зарождается принципиально иной тип мировоззрения, по-другому осмысливающий сложившиеся в мифологии и религии представления о мире и человеке и вырабатывающий при этом принципиально иные способы осмысления и решения мировоззренческих проблем. Особенностью философского мировоззрения стала абстрактно-понятийная, а не чувственно-образная, как в других типах мировоззрения, форма освоения действительности.

Но отличие философского мировоззрения от мифологического и религиозного не в форме, а в содержании освоения действительности. В нем уже различаются природный и социальный мир, человеческий способ действий и проявление природных сил и явлений. Стало это возможным благодаря накоплению математических, физических и астрономических знаний, появлению календаря и распространению письменности. Если предшествующие исторические типы мировоззрения можно определить как переживание человеком реальности и своего бытия в ней, то философское мировоззрение есть размышление человека о существующем, есть самопостижение.

Если человек хочет понять смысл своей жизни, он обращается не к научным трактатам. Научное знание может многое объяснить ему, но не через это знание он будет двигаться к своим идеалам. Они лежат в другой плоскости. Постижение смысла жизни является сущностной характеристикой философского знания. Философия дает возможность человеку найти себя в безбрежном океане событий, глубоко осознать не только внешний, но и собственный духовный мир, осмыслить, в чем его предназначение в потоке бытия. Никакая другая наука не учит тому, каким надо быть, чтобы быть человеком.

1. Мировоззрение— целостный взгляд на мир и место человека в нем.

В истории человечества выделяются три основные формы мировоззрения:

2. Мифология— форма общественного сознания, мировоззрение древнего общества, которое совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое восприятие окружающей действительности.

Как правило, мифы пытаются дать ответ на следующие основные вопросы:

• происхождение Вселенной, Земли и человека;

• объяснение природных явлений;

• жизнь, судьба, смерть человека; деятельность человека и его достижения;

• вопросы чести, долга, этики и нравственности.

Чертами мифа являются:

• наличие фантастических богов, их общение, взаимодействие с человеком;

• отсутствие абстрактных размышлений (рефлексии);

• практическая направленность мифа на решение конкретных жизненных задач (хозяйство, защита от стихии и т. д.);

• однообразие и поверхность мифологических сюжетов.

3. Религия— форма мировоззрения, основанная на вере в наличие фантастических, сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь человека и окружающий мир.

При религиозном мировоззрении для человека характерна чувственная, образно-эмоциональная (а не рациональная) форма восприятия окружающей действительности.

Религия исследует вопросы те же, что и миф:

•происхождение Вселенной, Земли, жизни на Земле, человека;

• объяснение природных явлений;

• поступки, судьба человека;

4 Основными мировыми религиями являются:

Крупнейшие и наиболее распространенные в мире национальные религии:

•синтоизм;

Помимо мировоззренческих религия имеет ряд иных функций:

•объединительную (консолидирует общество вокруг идей либо ради идей);

• культурологическую (способствует распространению определенной культуры, влияет на культуру);

• нравственно-воспитательную (культивирует в обществе идеалы любви к ближнему, сострадания, честности, терпимости, порядочности, долга).

4. Философия— особый, научно-теоретический тип мировоззрения. Философское мировоззрение отличается от религиозного и мифологического тем, что оно:

• основано на знании (а не на вере либо вымысле);

• рефлексивно (имеет место обращенность мысли на саму себя);

• логично (имеет внутреннее единство и систему);

• опирается на четкие понятия и категории.

Таким образом, философияпредставляет собой высший уровень и вид мировоззрения, отличающийся рациональностью, системностью, логикой и теоретической оформленностью.

5. Философия как мировоззрение прошла три основные стадии своей эволюции:

•космоцентризм;

Космоцентризм — философское мировоззрение, в основе которого лежит объяснение окружающего мира, явлений природы через могущество, всесильность, бесконечность внешних сил — Космоса и согласно которому все сущее зависит от Космоса и космических циклов (данная философия была свойственна Древней Индии, Древнему Китаю, иным странам Востока, а также Древней Греции).

Теоцентризм — тип философского мировоззрения, в основе которого лежит объяснение всего сущего через господство необъяснимой, сверхъестественной силы — Бога (был распространен в средневековой Европе).

Антропоцентризм — тип философского мировоззрения, в центре которого стоит проблема человека (Европа эпохи Возрождения, нового и новейшего времени, современные философские школы).

Основная специфика философского знаниязаключается в его двойственности, так как оно:

• имеет очень много общего с научным знанием — предмет,

методы, логико-понятийный аппарат;

• однако не является научным знанием в чистом виде.

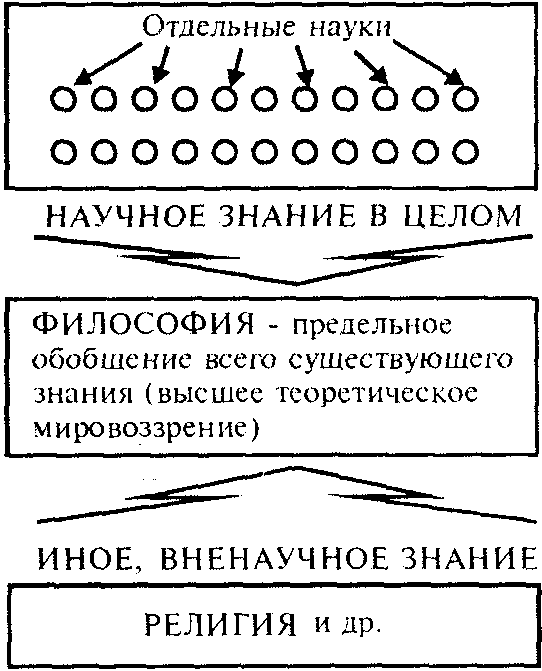

Главное отличие философии от всех иных наук заключается в том, что философияявляется теоретическим мировоззрением, предельным обобщением ранее накопленных человечеством знаний.

Предмет философии шире предмета исследования любой отдельной науки, философия обобщает, интегрирует иные науки, но не поглощает их, не включает в себя все научное знание, не стоит над ним.

Можно выделить следующие особенности философского знания:

•имеет сложную структуру (включает онтологию, гносеологию, логику и т. д.);

•носит предельно общий, теоретический характер;

• содержит базовые, основополагающие идеи и понятия, которые лежат в основе иных наук;

• во многом субъективно — несет в себе отпечаток личности и мировоззрения отдельных философов;

• является совокупностью объективного знания и ценностей, нравственных идеалов своего времени, испытывает на себе влияние эпохи;

• изучает не только предмет познания, но и механизм самого познания;

• имеет качество рефлексии — обращенности мысли на саму себя (то есть знание обращено как на мир предметов, так и само на себя);

• испытывает на себе сильное влияние доктрин, вырабатываемых прежними философами;

• в то же время динамично — постоянно развивается и обновляется;

• опирается на категории — предельно общие понятия;

• неисчерпаемо по своей сути;

• ограничено познавательными способностями человека (познающего субъекта), имеет неразрешимые, «извечные» проблемы (происхождение бытия, первичность материи или сознания, происхождение жизни, бессмертие души, наличие либо отсутствие Бога, его влияние на мир), которые на сегодняшний день не могут быть достоверно разрешены логическим путем.

Источник