Фагоцитоз

Фагоцито́з (др.-греч. φαγεῖν — пожирать и κύτος — клетка) — процесс, при котором специально предназначенные для этого клетки крови и тканей организма (фагоциты) захватывают и переваривают твёрдые частицы. Осуществляется двумя разновидностями клеток: циркулирующими в крови зернистыми лейкоцитами (гранулоцитами) и тканевыми макрофагами. Открытие фагоцитоза принадлежит И. И. Мечникову, который выявил этот процесс, проделывая опыты с морскими звёздами и дафниями, вводя в их организмы инородные тела. Например, когда Мечников поместил в тело дафнии спору грибка, то он заметил, что на неё нападают особые подвижные клетки. Когда же он ввёл слишком много спор, клетки не успели их все переварить, и животное погибло. Клетки, защищающие организм от бактерий, вирусов, спор грибов и пр., Мечников назвал фагоцитами.

У человека различают два типа профессиональных фагоцитов:

У некоторых других животных фагоцитировать могут ооциты, плацентные клетки, клетки, выстилающие полость тела, пигментный эпителий сетчатки глаза [1] .

Основные этапы фагоцитарной реакции сходны для клеток обоих типов. Реакция фагоцитоза может быть подразделена на несколько этапов:

1. Хемотаксис. В реакции фагоцитоза более важная роль принадлежит положительному хемотаксису. В качестве хемоаттрактантов выступают продукты выделяемые микроорганизмами и активированными клетками в очаге воспаления (цитокины, лейкотриен В4, гистамин), а также продукты расщепления компонентов комплемента (С3а, С5а), протеолитические фрагменты факторов свертывания крови и фибринолиза (тромбин, фибрин), нейропептиды, фрагменты иммуноглобулинов и др. Однако, «профессиональными» хемотаксинами служат цитокины группы хемокинов.

Ранее других клеток в очаг воспаления мигрируют нейтрофилы, существенно позже поступают макрофаги. Скорость хемотаксического перемещения для нейтрофилов и макрофагов сопоставима, различия во времени поступления, вероятно, связаны с разной скоростью их активации.

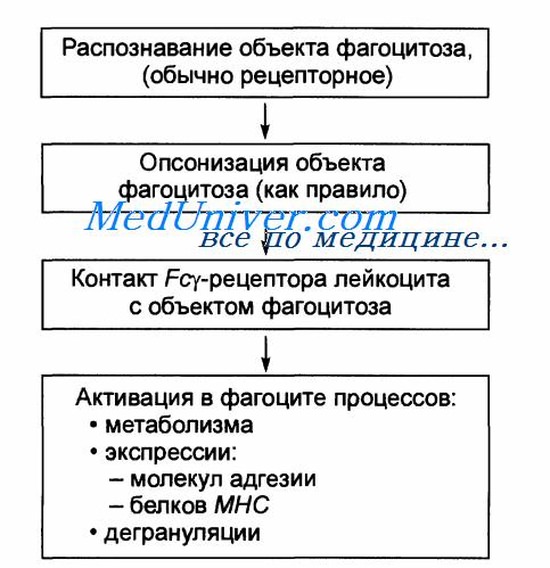

2. Адгезия фагоцитов к объекту. Обусловлена наличием на поверхности фагоцитов рецепторов для молекул, представленных на поверхности объекта (собственных или связавшихся с ним). При фагоцитозе бактерий или старых клеток организма хозяина происходит распознавание концевых сахаридных групп — глюкозы, галактозы, фукозы, маннозы и др., которые представлены на поверхности фагоцитируемых клеток. Распознавание осуществляется лектиноподобными рецепторами соответствующей специфичности, в первую очередь маннозосвязывающим белком и селектинами, присутствующими на поверхности фагоцитов.

В тех случаях, когда объектами фагоцитоза являются не живые клетки, а кусочки угля, асбеста, стекла, металла и др., фагоциты предварительно делают объект поглощения приемлемым для осуществления реакции, окутывая его собственными продуктами, в том числе компонентами межклеточного матрикса, который они продуцируют.

Хотя фагоциты способны поглощать и разного рода «неподготовленные» объекты, наибольшей интенсивности фагоцитарный процесс достигает при опсонизации, т. е. фиксации на поверхности объектов опсонинов к которым у фагоцитов есть специфические рецепторы — к Fc-фрагменту антител, компонентам системы комплемента, фибронектину и т. д.

3. Активация мембраны. На этой стадии осуществляется подготовка объекта к погружению. Происходит активация протеинкиназы С, выход ионов кальция из внутриклеточных депо. Большое значение играют переходы золь-гель в системе клеточных коллоидов и актино-миозиновые перестройки.

4. Погружение. Происходит обволакивание объекта.

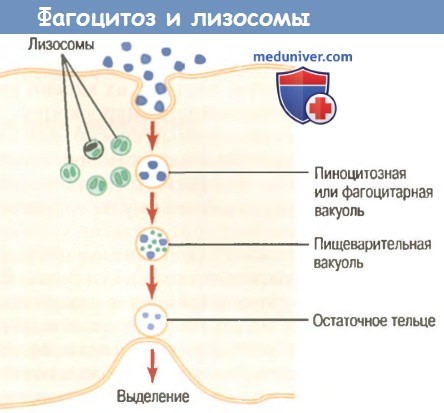

5. Образование фагосомы. Замыкание мембраны, погружение объекта с частью мембраны фагоцита внутрь клетки.

6. Образование фаголизосомы. Слияние фагосомы с лизосомами, в результате чего образуются оптимальные условия для бактериолиза и расщепления убитой клетки. Механизмы сближения фагосомы и лизосом неясны, вероятно имеется активное перемещение лизосом к фагосомам.

7. Киллинг и расщепление. Велика роль клеточной стенки перевариваемой клетки. Основные вещества участвующие в бактериолизе: перекись водорода, продукты азотного метаболизма, лизоцим и др. Процесс разрушения бактериальных клеток завершается благодаря активности протеаз, нуклеаз, липаз и других ферментов, активность которых оптимальна при низких значениях pH.

8. Выброс продуктов деградации.

Фагоцитоз может быть:

- завершённым (киллинг и переваривание прошло успешно);

- незавершённым (для ряда патогенов фагоцитоз является необходимой ступенью их жизненного цикла, например, у микобактерий и гонококков).

Источник

Фагоцитоз как способ питания характерен для

Наиболее важной функцией нейтрофилов и макрофагов является фагоцитоз — поглощение клеткой вредоносного агента. Фагоциты избирательны в отношении материала, который они фагоцитируют; иначе они могли бы фагоцитировать нормальные клетки и структуры организма. Осуществление фагоцитоза зависит главным образом от трех специфических условий.

Во-первых, большинство естественных структур имеют гладкую поверхность, которая препятствует фагоцитозу. Но если поверхность неровная, возможность фагоцитирования возрастает.

Во-вторых, большинство естественных поверхностей имеют защитные белковые оболочки, отталкивающие фагоциты. С другой стороны, большинство погибших тканей и инородных частиц лишены защитных оболочек, что делает их объектом фагоцитоза.

В-третьих, иммунная система организма образует антитела против инфекционных агентов, например бактерий. Антитела прикрепляются к мембранам бактерий, и бактерии становятся особенно чувствительными к фагоцитозу. Для осуществления этой функции молекула антитела также соединяется с продуктом С3 каскада комплемента — дополнительной частью иммунной системы, обсуждаемой в отдельной статье на сайте (просим вас пользоваться формой поиска выше). Молекулы С3, в свою очередь, прикрепляются к рецепторам на мембране фагоцитов, инициируя фагоцитоз. Этот процесс выбора и фагоцитоза называют опсонизацией.

а) Фагоцитоз, осуществляемый нейтрофилами. Нейтрофилы, входящие в ткани, являются уже зрелыми клетками, способными к немедленному фагоцитозу. При встрече с частицей, которая должна быть фагоцитирована, нейтрофил сначала прикрепляется к ней, а затем выпускает псевдоподии во всех направлениях вокруг частицы. На противоположной стороне частицы псевдоподии встречаются и сливаются друг с другом. При этом образуется замкнутая камера, содержащая фагоцитируемую частицу. Затем камера погружается в цитоплазматическую полость и отрывается от наружной стороны клеточной мембраны, формируя свободно плавающий фагоцитарный пузырек (также называемый фагосомои) внутри цитоплазмы. Один нейтрофил обычно может фагоцитировать от 3 до 20 бактерий, прежде чем он сам инактивируется или погибает.

б) Фагоцитоз, осуществляемый макрофагами. Макрофаги представляют собой конечную стадию развития моноцитов, входящих в ткани из крови. При активации иммунной системой они становятся гораздо более мощными фагоцитами, чем нейтрофилы, и часто могут фагоцитировать до 100 бактерий. Макрофаги также способны поглощать гораздо более крупные частицы, даже целые эритроциты и иногда малярийных паразитов, тогда как нейтрофилы не могут фагоцитировать частички, размер которых значительно превышает размер бактерии. Кроме того, макрофаги могут выталкивать конечные продукты и часто живут и функционируют в течение многих месяцев.

в) Сразу после фагоцитирования большинство частиц перевариваются внутриклеточными ферментами. После фагоцитирования инородной частицы лизосомы и другие цитоплазматические гранулы нейтрофила или макрофага немедленно вступают в контакт с фагоцитарным пузырьком, их мембраны сливаются, в результате в пузырек вбрасываются многие переваривающие ферменты и бактерицидные вещества. Таким образом, фагоцитарный пузырек теперь становится переваривающим пузырьком, и сразу начинается расщепление фагоцитированной частицы.

И нейтрофилы, и макрофаги содержат громадное количество лизосом, наполненных протеолитическими ферментами, особенно приспособленными для переваривания бактерий и других чужеродных белковых веществ. Лизосомы макрофагов (но не нейтрофилов) содержат также большое количество липаз, которые разрушают толстые липидные мембраны, покрывающие некоторые бактерии, например туберкулезную палочку.

г) И нейтрофилы, и макрофаги могут уничтожать бактерии. Кроме переваривания поглощенных бактерий в фагосомах нейтрофилы и макрофаги содержат бактерицидные агенты, уничтожающие большинство бактерий, даже если лизосомальные ферменты не могут их переварить. Это особенно важно, поскольку некоторые бактерии имеют защитные оболочки или другие факторы, предупреждающие их разрушение пищеварительными ферментами. Основная часть «убивающего» эффекта связана с действием некоторых мощных окислителей, образуемых в больших количествах ферментами мембраны фагосомы, или специфической органеллой, называемой пероксисомой. К этим окислителям относятся супероксид (О2 — ), пероксид водорода (Н2О2) и гидроксилъные ионы (-ОН), каждый из них даже в небольших количествах смертелен для большинства бактерий. Кроме того, один из лизосомальных ферментов — миелопероксидаза — катализирует реакцию между Н2О2 и ионами Cl с образованием гипохлорита — мощного бактерицидного агента.

Однако некоторые бактерии, особенно туберкулезная палочка, имеют оболочки, устойчивые к лизосомальному перевариванию, и к тому же секретируют вещества, отчасти препятствующие «убивающим» эффектам нейтрофилов и макрофагов. Такие бактерии ответственны за многие хронические болезни, например туберкулез.

Видео стадии фагоцитоза и питание клетки

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Физиология человека.»

Источник

Фагоцитоз как способ питания характерен для

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, исправьте их.

1. В 1908 г. И.П. Павлов открыл явление фагоцитоза, которое лежит в основе клеточного иммунитета.

2. Иммунитет – это невосприимчивость организма к инфекциям и чужеродным веществам – антигенам.

3. Иммунитет может быть специфическим и неспецифическим.

4. Специфический иммунитет – это реакция организма на действие неизвестных чужеродных агентов.

5. Неспецифический иммунитет обеспечивает защиту от знакомых организму антигенов.

6. Иммунитет может осуществляться как специальными клетками – фагоцитами, так и антителами – белковыми молекулами, содержащимися в лимфоцитах крови, её плазме и тканевой жидкости.

7. Открытие клеточного иммунитета побудило учёных к исследованиям в области гуморального иммунитета.

Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 5.

1) 1 – В 1908 г. И.И. Мечников открыл явление фагоцитоза, которое лежит в основе клеточного иммунитета. (ИЛИ, В 1882 И.И. Мечников открыл явление фагоцитоза, которое лежит в основе клеточного иммунитета; ИЛИ В 1908 г. И.И. Мечников получил Нобелевскую премию за то, открыл явление фагоцитоза, которое лежит в основе клеточного иммунитета).

2) 4 – специфический иммунитет – это реакция на определённый антиген, к которому выработалась невосприимчивость.

3) 5 – неспецифический иммунитет – это реакция на любой антиген, попавший в организм

И.И. Мечников открыл фагоцитоз (процесс активного поглощения клетками организма микробов и других чужеродных частиц) в 1882 (о чём доложил в 1883 на VII съезде русских естествоиспытателей и врачей в Одессе), разработал на их основе сравнительную патологию воспаления (1892), а в дальнейшем – фагоцитарную теорию иммунитета («Невосприимчивость в инфекционных болезнях», 1901). В 1908 году получил Нобелевскую премию совместно с П. Эрлихом.

Установите соответствие между видом клеток и его способностью к фагоцитозу.

| ВИД КЛЕТОК | СПОСОБНОСТЬ К ФАГОЦИТОЗУ |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Питание инфузории происходит следующим образом. На одной из сторон тела туфельки имеется воронкообразное углубление, ведущее в рот и трубчатую глотку. С помощью ресничек, выстилающих воронку, пищевые частицы (бактерии, одноклеточные водоросли, детрит) загоняются в рот, а затем в глотку. Из глотки пища путем фагоцитоза проникает в цитоплазму Образовавшаяся при этом пищеварительная вакуоль подхватывается круговым током цитоплазмы. В течение 1−1,5 ч пища переваривается, всасывается в цитоплазму, а непереваренные остатки через отверстие в пелликуле — порошицу — выводятся наружу.

Фагоцитоз — активное захватывание и поглощение инородных живых объектов (бактерии, фрагменты клеток) и твёрдых частиц одноклеточными организмами или клетками многоклеточных животных. Растения и грибы к этому не способны, т. к. у них в клетках жесткие клеточные стенки. Хлорелла и хламидомонада — растения, питаются автотрофно, мукор — гриб, всасывает растворенные вещества.

По вашему пояснению грибы не способны к фагоцитозу. Но в задании говорится , что мукор способен к фагоцитозу , а мукор — это гриб.

Где в задании говорится, что мукор способен к фагоцитозу? У него жесткая клеточная стенка. Он не может менять форму для захвата твердых частиц. Мукор питается путем всасывания.

Клетка инфузории покрыта пелликулой, у неё есть клеточный рот. Как она способна к фагоцитозу?

Большинство инфузорий имеют цитостом — специально предназначенный для эндоцитоза участок поверхности тела, лишённый ресничек, инфрацилиатуры и альвеол. Пища фагоцитируется клеткой через цитостом. Сформировавшаяся в цитофаринксе пищеварительная вакуоль отделяется от него и поступает внутрь клетки. У некоторых паразитических инфузорий рот редуцирован и питание осуществляется через поверхность тела путём пиноцитоза.

Я правильно поняла, клеточный рот у инфузории, это и есть участок предназначенный для фагоцитоза?

Источник

ФАГОЦИТО́З

В книжной версии

Том 33. Москва, 2017, стр. 173-174

Скопировать библиографическую ссылку:

ФАГОЦИТО́З (от греч. φάγος – пожиратель, …цит и . оз ), активное захватывание и поглощение микроскопич. инородных живых объектов (бактерии, фрагменты клеток) и твёрдых органич. частиц одноклеточными организмами или особыми клетками многоклеточных животных организмов. Явление Ф. обнаружено И. И. Мечниковым в 1882. Лежит в основе питания примитивных организмов. В процессе эволюции эта способность постепенно перешла к отд. специализир. клеткам, сначала к пищеварительным, затем к особым клеткам соединит. ткани – фагоцитам, выполняющим защитную функцию в многоклеточном организме. У беспозвоночных их называют амёбоцитами . У человека и др. млекопитающих активными фагоцитами являются нейтрофилы крови (микрофаги). Тканевые клетки иммунной системы, обладающие выраженной двигательной активностью, способные к Ф., именуют макрофагами . Они присутствуют в разных тканях организма, несут на своей поверхности молекулы адгезии , рецепторы для антител и комплемента , а также специфич. рецепторы, позволяющие распознавать чужеродные макромолекулы, микроорганизмы и клетки. Макрофаги крови называют моноцитами , соединит. ткани – гистиоцитами, печени – купферовскими клетками; содержатся также в кроветворных органах, стенке альвеол лёгкого, в брюшной и плевральной полостях.

Источник