- Эволюционное развитие технологических процессов

- ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖИНИРИНГ, ИННОВАЦИИ

- Измеритель диаметра, измеритель эксцентриситета, автоматизация, ГИС, моделирование, разработка программного обеспечения и электроники, БИМ

- Эволюция технологических укладов

- 2.1. Развитие технологических способов производства. Исторические формы организации производства

Эволюционное развитие технологических процессов

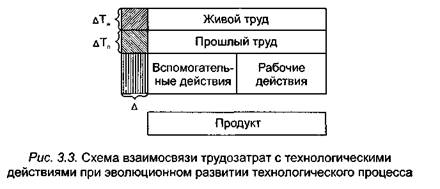

предполагает снижение затрат труда на осуществление технологического процесса за счет улучшения только вспомогательных действий. Поскольку оба вида труда (живой и прошлый) в общем случае расходуются на выполнение как рабочих, так и вспомогательных действий, можно предложить следующую схему взаимосвязи трудозатрат со вспомогательными действиями технологического процесса (рис. 3.3).

Если, например, вспомогательные действия сокращаются на некоторую величину A, это приводит к соответствующему снижению затрат живого АТЖ и прошлого АТП труда. Если на эту часть вспомогательных действий затрачивается только один вид труда, то снижаются издержки только на него. Вариант динамики трудозатрат, представленный на рис. 3.1, б соответствует схеме на рис. 3.3, т.е. эволюционное развитие технологического процесса обеспечивает неограниченное во времени снижение трудозатрат.

Обобщая вышеизложенное, сформулируем закон эволюционного развития: целесообразные изменения в области вспомогательных действий приводят к снижению совокупных затрат труда или повышению производительности совокупного труда.

Экономический эффект от эволюционного развития (снижение затрат на выполнение вспомогательных действий) может быть достаточно ощутимым, так как в абсолютном большинстве случаев в структуре технологического процесса вспомогательных действий гораздо больше, чем рабочих. Сократить долю вспомогательных действий, сущность которых в основном сводится к пространственному перемещению предмета труда и (или) инструмента, в простейшем случае можно путем рационального размещения технологического оборудования, сводящего перевозки полуфабриката к минимуму.

Примером практической реализации эволюционного развития технологических процессов являются роторные технологии. По сравнению с традиционными организационными схемами непрерывных технологических процессов они позволяют значительно повысить пространственную компактность и за счет этого снизить трудозатраты на выполнение вспомогательных действий.

В приведенных выше примерах задача уменьшения затрат решена непосредственно через снижение доли вспомогательных действий. Однако ее можно решить и путем повышения технологических возможностей инструмента.

Например, при токарной обработке деталей можно сделать резец обоюдоострым, позволяющим снимать стружку не только при его движении вдоль детали, но и в обратном направлении. В таком случае вспомогательный ход (перемещение резца относительно детали без воздействия на нее) значительно сокращается, что влечет за собой соответствующее снижение трудозатрат. При этом, естественно, требуются некоторые дополнительные затраты на получение более технологичного инструмента, которые в будущем окупаются снижением доли вспомогательных действий.

При эволюционном развитии технологических процессов необходимо также учитывать следующие моменты:

• повышение мощности технологического оборудования приводит к увеличению объема выпускаемой продукции. Если затраты на сырье и рабочие действия в данном случае увеличиваются пропорционально объему выпуска, то затраты на вспомогательные действия, как правило, в такой же зависимости не возрастают;

• часто транспортное оборудование не работает в номинальном по мощности режиме, поэтому его догрузка не влечет увеличение затрат на транспортирование. Именно по этой причине крупные производства обеспечивают большее снижение себес-юимости продукции, чем маломощные;

• для непрерывных технологических процессов, характеризующихся одновременным выполнением рабочих и вспомогательных действий, снизить затраты на вспомогательные действия можно путем замедления их длительности до длительности рабочих действий. Хотя при эгом выполняемая работа, а, значит, и расход энергии на перемещение сырья остается прежним, выигрыш обеспечивается за счет меньшей стоимости менее мощных транспортных средств.

Существуют и другие пути эволюционного совершенствования технологического процесса. Иногда существует принципиальная возможность полного исключения вспомогательных действий и соответствующих затрат. Такое возможно тогда, когда инструмент и предмет труда находятся в пост оянном контакте, и не требуется совмещать их в пространстве (например, если в качестве инструмента выступает окружающая среда (воздух). Кислород, содержащийся в воздухе, является инструментом для всех процессов окисления. Под воздействием окружающей среды (естественных циклов замерзания и оттаивания) улучшается качество глины.

Возможен вариант почти полного исключения затрат на выполнение вспомогательных действий. Для этого надо найти «бесплатное» транспортное средство в виде природных эффектов и явлений. Так, при перемещении груза сверху вниз мы час-го используем силу тяжести и не задумываемся, что это самый жономически выгодный способ осуществления вспомогательных действий. Для этой цели также можно использовать, например, течение воды, таяние и образование льда, ветер, дождь, морские приливы и т.д.

Очевидно, что когда нельзя применить естественные природные процессы, полное исключение затрат на выполнение вспомогательных действий невозможно по технологическим

причинам. Но к нему необходимо стремиться, так как это самый выгодный способ повышения производительности труда. В отличие от рационалистического, эволюционное развитие обеспечивает снижение совокупных затрат за счет не замещения живого труда прошлым, а сокращения затрат на выполнение вспомогательных действий технологического процесса, в первую очередь, путем сокращения их доли в структуре всех технологических действий. В результате значение показателя уровня технологии повышается. Но такое повышение не имеет скачкообразный характер, так как основная доля затрат определяется видом рабочих действий.

Дата добавления: 2015-09-14 ; просмотров: 1066 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖИНИРИНГ, ИННОВАЦИИ

Измеритель диаметра, измеритель эксцентриситета, автоматизация, ГИС, моделирование, разработка программного обеспечения и электроники, БИМ

Эволюция технологических укладов

На основе этой и других теорий российскими экономистами и была разработана концепция технологических укладов. В начале 1990-х Дмитрий Львов и Сергей Глазьев предложили понятие «технологический уклад» как совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития производства, и выделили пять уже реализованных укладов. Каждый такой цикл начинается, когда новый комплект инноваций поступает в распоряжение производителей. Основы последующего технологического уклада зарождаются, как правило, ещё в период расцвета предыдущего, а иногда и предпредыдущего уклада.

Критерием отнесения производства к определенному технологическому укладу является использование в данном производстве технологий, присущих этому укладу, либо технологий, обеспечивающих выпуск продукции, которая по своим техническим либо физико-химическим характеристикам может соответствовать продукции данного уклада.

Первый технологический уклад (1770-1830 гг.) – Первая промышленная революция. Был основан на новых технологиях в текстильной промышленности, использовании энергии воды, что привело к механизации труда и началу поточного производства.

Страны-лидеры: Великобритания, Франция, Бельгия.

Второй технологический уклад (1830-1880 гг.) еще называют «Эпохой пара».

Характеризовался ускоренным развитием железнодорожного и водного транспорта на основе паровых машин, широким внедрением паровых двигателей в промышленное производство.

Страны-лидеры: Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, США.

Третий технологический уклад (1880-1930 гг.) получил название «Эпоха стали» (Вторая промышленная революция).

В основе – использование в промышленном производстве электрической энергии, развитие тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на основе использования стального проката. Множество открытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф. Автомобиль. Появились крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали монополии. Началась концентрация банковского и финансового капитала.

Страны-лидеры: Германия, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды.

Четвертый технологический уклад (1930-1970 гг.), так называемая, «Эпоха нефти».

Характеризуется дальнейшим развитием энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Период массового производства автомобилей, тракторов, самолётов, различных видов вооружения, товаров народного потребления. Широкое распространение компьютеров и программных продуктов. Использование атомной энергии в военных и мирных целях. Конвейерные технологии становятся основой массовых производств. Образование транснациональных и межнациональных компаний, которые осуществляют прямые инвестиции в рынки различных стран.

Страны-лидеры: США, Западная Европа, СССР

Пятый технологический уклад (1970-2010 гг.). – технологии, используемые в микроэлектронной промышленности, вычислительной, оптико-волоконной технике, программном обеспечении, телекоммуникациях, роботостроении, при производстве и переработке газа, оказании информационных услуг; производстве, основанном на использовании биотехнологий, космической технике, химии новых материалов с заданными свойствами.

Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединённых электронной сетью на основе интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.

Сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада. Его контуры только начинают складываться в развитых странах мира.

VI технологический уклад – это нанотехнологии (наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, оптические наноматериалы, наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, наносистемная техника, нанооборудование), клеточные технологии, технологии, используемые в генной инженерии, водородной энергетике и управляемых термоядерных реакциях, а также для создания искусственного интеллекта и глобальных информационных сетей – синтез достижений на этих направлениях должен привести к созданию, например, квантового компьютера, искусственного интеллекта и в конечном счёте обеспечить выход на принципиально новый уровень в системах управления государством, обществом, экономикой.

Специалисты по прогнозам считают, что при сохранении нынешних темпов технико-экономического развития, шестой технологический уклад в развитых странах мира фактически наступит в 2014 (!) – 2018 годах, а в фазу зрелости вступит в 2040-е годы. При этом в 2020—2025 годах произойдёт новая научно-техническая и технологическая революция, основой которой станут разработки, синтезирующие достижения названных выше базовых направлений. Для подобных прогнозов есть основания. На 2010 год доля производительных сил пятого технологического уклада в наиболее развитых странах, в среднем составляла 60%, четвёртого — 20%, а шестого – около 5 %. Очевидно, что соотношение доли технологических укладов в экономике страны в целом определяет степень ее развития, внутреннюю и внешнюю стабильность. К сожалению, инициативу во внедрении Шестого уклада однозначно перехватили США. Отдельные опережающие работы в странах постсоветского пространства не могут соперничать с этим массивом.

К размышлению:

Интересно мнение Владимира Лепского, главного научного сотрудника РАН, президента Клуба инновационного развития, который считает: «Раз нельзя догнать, надо опередить…». Он высказал идею перехода к Седьмому технологическому укладу: «Шестой уклад подразумевает производство технологий, а Седьмой следует понимать как производство людей, способных создавать технологии, организовывать условия жизни и формы сознания».

Понравилась статья? Тогда поддержите нас, поделитесь с друзьями и заглядывайте по рекламным ссылкам!

Источник

2.1. Развитие технологических способов производства. Исторические формы организации производства

С точки зрения экономического развития история общества представляет собой смену цивилизаций и определенных форм производства.

Слово «цивилизация» произошло от латинского civilis и в переводе на русский язык означает гражданский, общественный.

1) для оценки характера и уровня культуры (различают античную и современную, европейскую и азиатскую цивилизации и т.д.);

2) для характеристики стадии развития человеческого общества, пришедшего на смену варварству;

3) как заключительная стадия развития культуры, фаза ее заката;

4) как совокупность основных компонентов общественной жизни: человеческого потенциала, способа производства материальных благ, окружающей среды.

Перечень определений можно продолжить, но все чаще цивилизацию определяют как преобразованную, окультуренную природу (в девственной природе существование цивилизации невозможно) и человека, усвоившего культуру или совокупность общественных отношений как форм социальной организации культуры.

Этапы развития человеческой цивилизации связывают с тремя крупными революциями: сельскохозяйственной, промышленной и научно-технической.

Первая великая революция в производительных силах произошла около 10 тысяч лет назад и была связана с возникновением производящей экономики. Именно на этом этапе производство перешло от присвоения продуктов природы и охоты к производству предметов потребления. Основной отраслью стало сельское хозяйство. Основным видом труда стал сельскохозяйственный труд. Основной формой богатства стала земля.

Вторая великая революция — промышленная, началась приблизительно 300 лет назад в Англии и была связана с переходом от ручного труда к машинному.

Третий этап в развитии человеческой цивилизации начался в середине 50-х годов XX века и связан с научно технической революцией, которая знаменовала собой переход от машинного производства к автоматизированному. С этого времени основной формой богатства становятся знания, способность в кратчайшие сроки создавать и усваивать новую информацию. Главной формой производственной деятельности становится производство услуг, а не производство материально-вещественных благ (под услугами, в первую очередь, подразумевают производственные услуги, а именно — создание и распространение научно-технической информации, маркетинг, финансово-кредитные услуги и т.д.).

С середины 70-х годов начался новый технологический переворот. Его олицетворяют мини-компьютеры, информатика, новые материалы, неизвестные прежде источники энергии, новая технология во всех отраслях экономики, новый уровень автоматизации, первая и вторая «зеленые» революции в сельском хозяйстве. Современный технологический переворот ведет к коренным структурным сдвигам в области производства, потребления, управления, образа жизни, образования, культуры. Он-то и должен привести нас к постиндустриальному обществу.

Исследования истории цивилизации приводят к выводу, что в своем развитии производительные силы общества прошли несколько исторических этапов. Каждому такому этапу соответствует особый технологический способ производства.

Понятие «технологический способ производства» отражает исторически определенный способ соединения различных элементов в системе производительных сил. Один технологический способ производства отличается от другого характером применяемых средств труда, сырья, материалов и видов энергии, особенностями технологии и типом работника.

Первоначально люди занимались охотой, рыболовством, собирательством, т.е. они присваивали данное природой. Этому этапу соответствует присваивающий технологический способ производства. В результате сельскохозяйственной революции происходит переход к земледелию и скотоводству, т.е. от присваивающего хозяйства к производящему (ручному технологическому способу производства). Этот технологический способ производства был господствующим в докапиталистических формациях. Формами организации производства в рамках ручного технологического способа производства были кустарно-ремесленная и мануфактурная.

Кустарно-ремесленная форма представляла собой простейшее объединение работников, выполняющих однородные операции и решающих производственную задачу с применением ручной техники. К. Маркс назвал эту форму производства простой кооперацией и первой стадией развития промышленности. В простой кооперации нет глубокого разделения труда, эффект достигается самим фактором объединения людей, поскольку всякий совместный труд более продуктивен, чем труд в одиночку.

В совместном труде между работниками возникает соревнование — это значит, что десять рабочих, работающих совместно, сделают больше, чем те же десять рабочих, работающих изолированно. Кроме того, имеет значение то, что рабочие работают под надзором капиталиста. Таким образом, простая кооперация обеспечивает более высокую производительность труда.

Мануфактура — это та же простая кооперация, но основанная на разделении труда и без применения машин. Мануфактура господствовала в Западной Европе приблизительно с середины XVI в. до конца XVIII в. Великие английские экономисты. В.Петти и А. Смит обстоятельно исследовали мануфактурную организацию и дали ее блестящее описание в своих произведениях. Мануфактуры возникали двумя путями. Первый — объединение в мастерской ремесленников одной специальности с разделением труда между ними в рамках данной мануфактуры.

Мануфактура дала дальнейший толчок повышению производительности труда, которое было достигнуто за счет разделения труда между рабочими.

Углубляя разделение труда, мануфактура подготовила промышленный переворот. Она упростила рабочие операции до такой степени, что стала возможной замена ручного труда механическими приспособлениями. Произошел переход к машинному технологическому способу производства.

Машинный технологический способ производства имеет свои формы организации производства: крупное машинное производство, поточно-конвейерное, автоматизированное, гибкое автоматизированное производство и др.

Вышеназванные формы общественного производства различаются средствами труда, типом работника, поселениями.

Кустари имели универсальные инструменты. Мануфактура, упрощая и дробя производственные процессы на мелкие операции, создала принципиально новые специализированные инструменты. В условиях фабрики основным орудием труда становится машина, которая состоит из трех компонентов: рабочих машин , двигателя и передаточного механизма, а предприятие образует систему машин. В гибком автоматизированном производстве главным средством труда являются робототехнические комплексы или автоматизированные системы управления. В отличие от машинного производства автоматизированное является четырехзвенным, так как к прежним трем звеньям добавляется управляющее устройство.

Под влиянием и в соответствии с технической вооруженностью труда изменялся и тип работника. При простой кооперации — это кустарь-универсал. При мануфактуре — частичный рабочий, специализирующийся на выполнении одной операции. При крупном машинном производстве частичный рабочий становится простым придатком машины, «машинным» рабочим. Если в мануфактуре разделение труда во многом зависело от рабочего, его способностей и навыков, то в крупном машинном производстве организация труда и распределение рабочих по всему технологическому циклу диктует машина. При машинном производстве частичный рабочий окончательно теряет свою индивидуальность. При гибком автоматизированном производстве формируется новый тип работника — работник широкого профиля.

Новые формы труда изменили и тип поселения. При простой кооперации это было село либо город. При мануфактуре также либо село, либо город. При крупном машинном производстве поселение приобрело главную форму — город. При гибком автоматизированном производстве — агломерация, т.е. система городов, связанная коммуникацией и сетью дорог.

В ходе научно-технической революции происходит переход к новому технологическому способу производства, характерной чертой которого является превращение науки в непосредственную производительную силу (постиндустриальный, или, согласно другой точки зрения, экологизированный технологический способ производства).

Источник