- ЕГЭ. Общество. Тема 7. Эволюция. Революция. Реформа

- Виды революций

- Оценки социальных революций

- Виды реформ

- Эволюция в обществознании — это форма развития социума. Факторы, примеры, оценочные критерии

- Что такое эволюция

- Прогресс и регресс общества

- Важные факторы

- Религия и культура

- Политика и экономика

- Эволюция как способ изменения общества

ЕГЭ. Общество. Тема 7. Эволюция. Революция. Реформа

Пути развития общества — это эволюционный , революционный и путь реформирования. Рассмотрим каждый из них.

Эволюция — это (от лат. evolutio — «развёртывание») процесс естественного изменения общества, при котором возникает социальная форма развития общества, отличающаяся от предшествующей. Эволюционный путь развития — это плавные, постепенные изменения, которые происходят в обществе в конкретных исторических условиях.

.Впервые о социальной эволюции заговорил социолог Спенсер Г.

Высоко оценил эволюционный путь развития современный российский историк Волобуев П. Он назвал положительные стороны эволюции:

- Обеспечивает преемственность развития, сохраняя всё накопленное богатство

- Сопровождается позитивными качественными изменениями, причём во всех сферах общества.

- Эволюция использует реформы, способна обеспечить и поддерживать социальный прогресс, придавать ему цивилизованную форму.

Революция – (от лат. revolutio — поворот, превращение) это коренные, скачкообразные, существенные изменения в обществе, которые приводят к переходу общества из одного качественного состояния в другое.

Виды революций

По времени протекания:

- Кратковременные (например, Февральская революция в России в 1917 году)

- Долговременные (например, неолитическая , то есть переход от присваивающего к производящему типу хозяйства, продолжалась около 3 тысяч лет; промышленная революция- то есть переход от ручного труда к машинному, длилась коло 200 лет, это 18-19 вв.).

По сферам протекания

- технические (неолитическая, промышленная, научно- техническая)

- культурная

- социальная (со сменой власти)

По масштабам протекания:

- в отдельной стране

- в ряде стран

- глобальные

Оценки социальных революций

К.Маркс: « Революция — это локомотив истории», «движущая сила общества»

Бердяев Н.: « Все революции кончались реакциями. Это неотвратимо. Это закон. И чем неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее были реакции».

Большинство социологов видят в революции нежелательное отклонение от естественного хода истории, потому что любая революция – это всегда насилие, гибель людей, обнищание людей.

Реформа – (от лат. reformo преобразование) это изменение в обществе, проводимое сверху правительством, властью. Это происходит путём принятия законов, постановлений и других властных предписаний. Реформы могут происходить в одной сфере или сразу в нескольких. Однако не происходит существенных, фундаментальных изменений в государстве (в строе, явлении, структуре).

Виды реформ

По влиянию на ход исторического развития

- Прогрессивные, то есть приводящие к совершенствованию в какой-либо сфере общества ( реформа образования, здравоохранения. Вспомним реформы Алекcандра II- крестьянская, земская , судебная , военная- все они значительно совершенствовали общественные отношения.

- Регрессивные – приводящие к движению назад, ухудшающие что-либо в обществе. Так контрреформы Александра III привели к усилению реакции, консерватизму в управлении.

По сферам общества:

- Экономические (преобразования в хозяйственной деятельности страны)

- Социальные (создание условий для достойной жизни людей)

- Политические (изменения в политической сфере, например, принятие конституции, нового избирательного закона и т.д.)

Новые типы революций 20-21 веков:

- «зелёная» революция — комплекс изменений в сельском хозяйстве, который произошёл в развивающихся странах в 1940-1970-е годы 20 века. Сюда входит : введение более продуктивных сортов растений; расширение ирригации, то есть оросительных систем; совершенствование сельскохозяйственной техники; применение удобрений, пестицидов, то есть химических средств для борьбы с вредителями и сорняками. Цель данной революции – значительное увеличение сельскохозяйственной продукции, выход на мировой рынок.

- «бархатная» революция — процесс бескровного реформирования социального режима. Впервые термин возник в связи с событиями в Чехословакии в ноябре-декабре 1989г. В данных революциях ведущую роль играют группы элиты, которые конкурируют с элитой же, но находящейся у власти.

- « оранжевая» революция — компания митингов, протестов, забастовок, пикетов и иных актов гражданского неповиновения, цель которых – решение злободневных проблем. Впервые термин появился в связи с событиями на Украине в 2004 году, когда противостояли сторонник Ющенко и Януковича.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Источник

Эволюция в обществознании — это форма развития социума. Факторы, примеры, оценочные критерии

Эволюция в обществознании — это понятие, тесно связанное с процессом становления биологического вида человека в биосоциальный феномен. Есть одно принципиальное отличие человека от животного, что выделяет его среди всего органического мира Земли. Люди живут в социуме, и не просто стаей или прайдом в естественном ареале обитания, а в искусственной среде, которую создают люди, подстраивая под себя и свои биологический нужды любой уголок многообразного мира. Другие виды приспосабливают свой организм и вынуждены проходить естественный отбор в соответствии со средой обитания. Люди меняют биосферу ради своих социальных нужд, в процессе сосуществования друг с другом. Они сами управляют этими целенаправленными изменениями — это важная особенность общественной эволюции.

Что такое эволюция

Определение термина «эволюция» меняется в зависимости от дисциплины. В общем, это синоним слова развитие; без привязки к научной области, означает поэтапное изменение состояния чего-либо или кого-либо. В обществознании эволюция — это одна из форм развития социума. Есть еще две формы — революция и реформа. Опорные слова, характеризующие именно эволюцию в обществознании — это плавное, постепенное изменение общества.

В этом смысле антоним эволюции — революция. Переход из одного состояние общества в другое резкий, скачкообразный. Такой рывок может быть обусловлен не только политическими потрясениями, но и научно-техническим прогрессом, например.

Прогресс и регресс общества

Эти два понятия-антипода сложно описать количественными показателями, но именно их используют для определения, что такое эволюция в обществознании. Наблюдая общественный прогресс (или регресс), рассуждают о таких знаковых моментах:

Благосостояние, качество жизни индивидуумов.

Социальная защищенность граждан.

Нравственность отдельных членов общества и в целом социума, в том числе отсутствие агрессии и противостояния отдельных групп граждан друг другу, например, расизм.

Демократия — она на данный момент считается высшим признаком политического развития общества.

Сопряженная с предыдущим понятием свобода каждого человека на слово, выбор, вероисповедание и прочее независимо от пола, возраста, материального благосостояния, принадлежности общественной организации и других социальных критериев. Все это отражено в Конституции РФ.

Важные факторы

Примеры эволюции в обществознании важно рассматривать в разрезе одного из нескольких оказывающих влияние факторов, которые не надо путать с оценочными показателями эволюции:

Институт семьи и брака.

Религия и культура

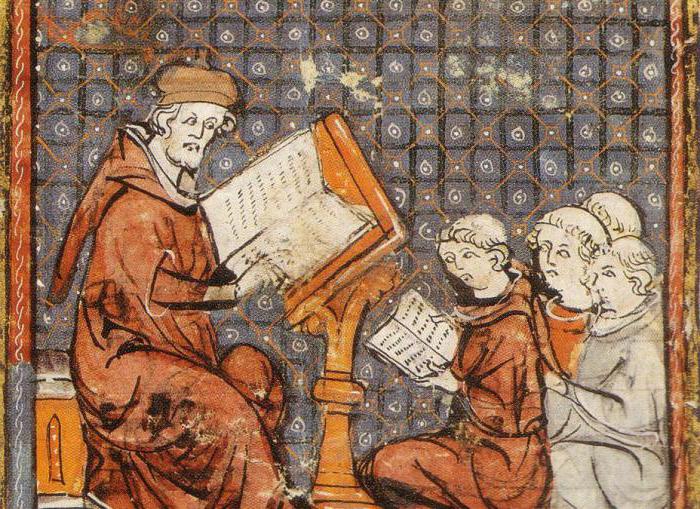

Религия и культура в обществознании относятся к разным институтам. Синергии этих сил во влиянии на развитие общества в Средние века — интересный пример эволюции общества. Центром развития средневековых наук были именно церковные институты, а самые образованные люди — духовенство. Несмотря на устойчивый стереотип, что церковь во все века преследовала культуру и науку за попытку посягнуть на ее место в общественном строе, среди многих великих ученых немало священников.

Политика и экономика

Пересекаются между собой политика и экономика, влияя на развитие общества в целом. Яркий пример — государственный бюджет, которые тем выше, чем лучше экономическая ситуация в стране. И соответственно, тем больше благосостояние граждан-бюджетников, социально зависимых членов общества, например, безработных или инвалидов, живущих на государственное пособие.

Чем выше уровень национального дохода и меньше инфляция в государстве, тем большее количество граждан принадлежит среднему классу, а уровень бедности в стране не превышает 5 %. Когда экономика терпит кризис, в жизни общества наступает регресс. Все большее число людей попадают из среднего класса в бедный, качество их жизни неуклонно падает — это один из показателей эволюции общества.

Источник

Эволюция как способ изменения общества

Даже элементарное знакомство с историей формирует представление об изменчивости, развитии общества. У социолога это представление перерастает в потребность вскрыть основные тенденции социальной эволюции, разобраться в причинах, определить основные этапы. Так складывались и складываются различные социологические интерпретации изменения и развития общества.

В ХIХ веке под влиянием дарвинизма прочные позиции в социологии занял эволюционизм, система взглядов, признающая объективный характер социального развития. Если эволюция общества — естественноисторический процесс, то роль ученого виделась в выявлении основных параметров происходящих трансформаций, в поиске того решающего звена, модификация которого влечет за собой изменение всего облика общества.

О.Конт таким определяющим фактором считал прогресс знания. Развитие знания от его теологической, мистифицированной формы к позитивной, научной, считал он, обусловливают переход человека от военного общества, основанного на подчинении обожествляемым героям и вождям, к индустриальному обществу, осуществляющему благодаря человеческому разуму иной уровень производства и удовлетворения потребностей.

Г.Спенсер видел сущность эволюции в усложнении общества, в усилении его внутренней дифференциации, сопровождающейся ростом интеграционных процессов, восстанавливающих единство социального организма на каждом новом этапе развития. Движение общества от гомогенности к гетерогенности сопровождается ростом свободы индивидов, общество перестает жестко контролировать своих граждан и начинает все больше и больше обслуживать их интересы. Усложнение общества, ведущее к росту самостоятельности граждан, — таково понимание Г.Спенсером социального прогресса.

У Э.Дюркгейма содержание эволюции сводится к переходу от механической солидарности, основанной на неразвитости и сходстве индивидов и их общественных функций, к солидарности органической, возникающей на основе разделения труда и социальной дифференциации. Благодаря последнему обеспечивается взаимозависимость людей на принципиально иной основе, происходит их интеграция в единый социальный организм, формируется чувство солидарности как высший моральный принцип общества.

Марксизм определяющим фактором социального развития считает производительные силы, рост которых ведет к смене способа производства, провоцирующего соответствующие изменения всего общества и обеспечивающего смену общественно-экономических формаций. Эволюционистским по своей сути был подход сторонников теорий индустриального и постиндустриального общества. В основе движения к новой стадии здесь также лежат качественные сдвиги в науке, технике, характере производства, в социальной структуре, в знаниях и т.д.

Отличительной чертой марксизма стало настоятельное стремление соединить эволюцию с революцией, придать последней легитимный характер, то есть доказать ее крайне важное значение для поступательного развития общества. К.Маркс считал, что прогресс возможен только на основе кардинального обновления способа производства. Революция должна была выполнить роль повивальной бабки, помочь родиться новым экономическим и политическим структурам. Без нее общество не сможет избавиться от причин, вызывающих гниение. Именно поэтому революция по Марксу — это локомотив истории, обеспечивающий обновление и ускорение общества.

Для других представителей эволюционизма революции были лишь эпизодом, кровавым и жестоким, в развитии обществ, причем эпизодом скорее случайным, возникающим под воздействием экстремальных факторов, чем закономерным. А. де Токвиль, говоря о Великой французской революции, отмечал, что все, что революция сделала, было бы сделано и без нее.

Значение эволюционизма заключается прежде всего в признании объективности развития. Ход истории неотвратим, и общество изменяется во времени. Последовательно, но неуклонно преобразуются социальные структуры, институты, нормы, ценности, а, следовательно, и сам индивид со своими интересами, идеалами и ориентациями. И наоборот, возвышение потребностей, активизация мышления, приращение знаний толкают человека к целенаправленным действиям по изменению своей социальной среды.

В рамках этого направления удалось определить и некоторые тенденции социальной эволюции. Общество движется от простого состояния к более сложному, то есть более структурированному, более дифференцированному. Усложнение социальной структуры одновременно является условием и следствием растущего многообразия запросов, устремлений индивидов. Творческая личность с широким кругозором становится основным творцом истории. Она требует раскрепощения своего внутреннего созидательного потенциала, стремится к обществу, которое в наибольшей степени может обеспечить свободу.

Однако процесс развития настолько сложен, что эволюционизм, несмотря на свое победное шествие в ХIХ в. начал спотыкаться о подводные камни истории. Я имею в виду его неспособность ответить на целый ряд вопросов, которые ставила социологическая наука. Прежде всего, в рамки традиционного эволюционизма, исходящего из принципа поступательного, восходящего развития общества, не укладывались попятные движения, кризисы и распады обществ, исчезновение целых цивилизаций. Для объяснения этих явлений исследователи обратились к теориям циклического развития (О.Шпенглер, А.Тойнби). Эволюция общества представала теперь не как прямолинейное движение к более совершенному состоянию, а как своеобразный замкнутый цикл подъема, расцвета и упадка, повторяющийся по мере его завершения. Менее пессимистичные, но также отрицающие прямолинейность, утверждались маятниковые концепции развития. В соответствии с ними, выведенное из равновесия под воздействием каких-либо факторов, общество начинает совершать колебательные движения от одной крайней точки к другой, застывая где-то посередине и восстанавливая стабильность.

Камнем преткновения для эволюционизма стала также проблема критериев развития, проявившаяся в стремлении найти универсальные параметры социального прогресса. Чуть ранее я уже называл эти критерии, то есть те основные звенья, изменение которых и влечет за собой восходящее развитие: знания, социальная дифференциация, свобода личности, солидарность, технический прогресс, производительные силы. Однако при углубленном изучении роль этих звеньев стало очевидным, что они могут дать импульс не только позитивным, но и негативным процессам. Знание может быть использовано для создания оружия массового уничтожения, дифференциация и неконтролируемая свобода — спровоцировать социальную энтропию, солидарность, напротив, подавить инициативу и самостоятельность индивида, научно-техническая революция — привести к экологической катастрофе.

В этой связи рядом исследователей была поставлена под сомнение сама идея объективности социального прогресса. Научный анализ не должен базироваться на оценках «лучше», «совершеннее», ибо оценочные представления носят субъективный характер и зависят от идеологических воззрений исследователя, его ориентаций, ценностей и идеалов, в свою очередь формирующихся под влиянием социального окружения. Люди не могут одинаково ответить, что прогрессивнее общество, построенное на принципах социального равенства, или общество, где основополагающим является принцип индивидуальной свободы. Ответы на эти и аналогичные вопросы лежат в области ценностных предпочтений и вряд ли могут стимулировать научный поиск единственно верного, магистрального направления развития человечества. Кроме того, эволюционизм, создавая впечатляющие картины развития общества в большой исторической ретроспективе, оказывался беспомощным в объяснении явлений и процессов на сжатом отрезке времени. Возникавшие сдвиги только тогда приобретали значимость для исследователя, когда они отражали глубинные изменения в поведении людей, деятельности институтов, социальных организаций. Такие «мелочи», как правительственный кризис, рост преступности, девиантное поведение и многие другие оставались за кадром эволюционных теорий. Требовался иной подход к изучению социального развития, который смог бы преодолеть указанные ограничения. Так появились теории социального изменения, суть которых попробую раскрыть на примере концепции Т.Парсонса.

Т.Парсонс к проблеме социального изменения подходит с позиций системного анализа. Он исходит из того, что общество как система обладает устойчивостью, способностью к самовоспроизводству, проявляющуюся в постоянстве и стабильности ее основных структурных элементов. Если в наблюдаемый момент в результате каких-либо действий, событий нарушается соотношение сил, элементов, поддерживающих равновесие системы (происходит рост влияния какой-либо группы, формируется новый состав государственных органов и т.п.), то этот вид изменений он называет «изменением равновесия». Его отличительной чертой является то, что общественная система в целом, ее основные структурные элементы остаются неизменными и благодаря этому быстро восстанавливают утраченное равновесие. Приспособление системы к изменившимся условиям осуществляется за счет внутренних резервов, она интегрирует в себя новые образования, оставаясь в целом неизменной. В качестве иллюстрации тезиса Т.Парсонса можно сослаться на неоднократные попытки проведения реформ в 50-60-е г.г. в СССР. Изменение социальных потребностей, рост демократических настроений побуждали руководство страны к принятию мер по созданию адекватных возможностей их выражения. Однако сама социальная система обладала такой высокой устойчивостью, что абсорбировала, интегрировала новые веяния, сохраняя при этом все основные структурные элементы, и продолжала функционировать на прежних принципах.

Второй вид социального изменения по Т.Парсонсу — «изменение структуры», когда давление на систему изнутри и извне становится настолько сильным, что она оказывается неспособной восстанавливать утраченное равновесие. С целью сохранения целостности общества, повышения его адаптивной способности происходит трансформация ее важных структурных элементов (социальных ролей, институтов, организаций). Модификации подвергаются целые подсистемы экономическая, политическая, система ценностей.

Т.Парсонс даже вводит понятие эволюционных универсалиев, то есть таких структур, возникновение которых свидетельствует о появлении качественно нового состояния системы. Первоначально в социальной системе складываются четыре универсалии: система коммуникаций, система родства, религия и технология. Последующие изменения системы — это возникновение в ней стратификационной структуры с соответствующей культурной легитимизацией ее принципов, появление бюрократии, денег и рыночного комплекса, безличного нормативного регулирования и демократических объединений.

На мой взгляд, на этапе структурной перестройки или, в соответствии с терминологией Т.Парсонса, на этапе внедрения новых эволюционных универсалиев, находится наше российское общество. Его выживание как целого непосредственно зависит от успешного создания таких элементов, структур, которые придадут всей системе качественно иное содержание, повысят ее адаптационную способность в изменившихся условиях.

Системный подход Т.Парсонса давал возможность увидеть, какие явления и процессы, происходящие в обществе, ведут к его структурной перестройке, а какие, несмотря на кажущийся размах, оста-

ются малозначимыми, второстепенными. Признавая определенные преимущества этого подхода, следует видеть и его ограничительные рамки. Развитие по Т.Парсонсу — это скорее отклонение от нормального положения общественной системы, чем ее естественное состояние. Он видел слабые месте своего методологического подхода, но считал его применение, тем не менее, необходимым для успешного решения познавательных задач, выявления того, что изменилось в обществе, каковы последствия этих изменений.

В заключении лекции мне хочется отметить, что общество — это социальный монстр, порожденный людьми, стремившимися к удовлетворению своих потребностей, искавшими кратчайшие пути достижения своих целей и создавшими в ходе этих поисков сложную систему межличностного и группового взаимодействия, регулируемую нормами, правилами, социальными институтами. Я называю общество монстром, потому что оно, как огромное сказочное чудовище, пытается подчинить себе человека, навязать ему свои принципы, заставить его следовать своим предписаниям.

Должен ли человек вступать с ним в схватку, чтобы отстоять свои личные интересы? Вопрос бессмысленен, ибо нелепо бороться с собственной тенью. Общество существует благодаря человеку и в самом человеке, в его стремлениях к организации деятельности, к упорядочиванию отношений с людьми, к предсказуемости поведения партнеров. Все это может дать только общество, как универсальный способ организации социальной жизни. Человеку остается только поиск оптимальных форм этой организации и трудная борьба по их воплощению в реальность.

Антипов Г.А., Кочергин А.Н. Проблемы методологии исследования общества как целостной системы. — Новосибирск, 1988.

Дюркгейм Э.О. О разделении общественного труда. Метод социологии. — М., 1990.

Интегративные тенденции в современном мире и социальный прогресс. — М., 1989.

Левашов В.К. О социальной сущности концепции устойчивого развития// Социс. — 1997. — № 4.

Общество в разных измерениях. Социологи отвечают на вопросы. — М., 1990.

Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. — М., 1992.

Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилизации. М., 1993.

Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. — Новосибирск, 1992.

Романенко Л.М. Гражданское общество (социологический словарь-справочник). — М., 1995.

Смешанное общество: основы, сущность, проблемы. — М., 1993.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.

Источник