Комбинированный способ эвакуации

Комбинированный способ эвакуации заключается в сочетании массового вывода населения из городов пешим порядком с вывозом его всеми видами имеющегося транспорта, не занятого воинскими и особо важными народнохозяйственными перевозками, по эвакуационным графикам. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с вывозом всего населения транспортными средствами, так как при этом обеспечивается проведение эвакуационных мероприятий с использованием всех возможных маршрутов и достижение основной массой населения безопасной зоны в сравнительно короткие сроки.

Эвакуация населения комбинированным способом осуществляется по территориально-производственному принципу. Это значит, что выведение в загородную зону рабочих и служащих, членов их семей, студентов вузов, учащихся специальных заведений и ПТУ организуется через предприятия, учреждения и учебные заведения. Остальное население эвакуируется, как правило, через ДЭЗ по месту жительства.

Транспортом обязательно вывозится население, которое не может передвигаться пешим порядком (престарелые, инвалиды, больные, беременные женщины, женщины с детьми до 10-летнего возраста, медицинский персонал вместе с нетрудоспособными членами их семей).

Проведение эвакуационных мероприятий возлагается на специально создаваемые эвакуационные органы, руководителей предприятий, учреждений, учебных заведений.

Источник

Комбинированный способ эвакуации населения

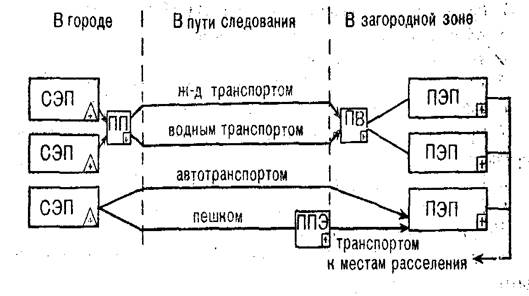

Основным способом эвакуации является комбинированный способ, при котором массовый вывод населения из города (пункта) пешим порядком сочетается с вывозом ряда категорий населения транспортом (рисунок).

Вывозу транспортом подлежат рассредотачиваемые рабочие и служащие, АСФ или часть их и те, кому трудно передвигаться пешком (престарелые, инвалиды, больные, кроме нетранспортабельных, дети до 10 лет с родителями). Вывоз их осуществляется непосредственно до ПЭП.

Остальное население выводится пешим порядком.

Население, выводимое пешим порядком, разбивается на колонны по 500 – 1000 человек, колонны – на группы по 50 – 100 человек.

Руководители организаций назначают начальников колонн и старших групп.

Начальнику колонны на СЭП выдают схему маршрута, на которой указываются: населенные пункты на маршруте, места больших и малых привалов, исходный пункт (начало маршрута) и пункты регулирования движения с указанием времени прохождения их, ППЭ, пункты обогрева в холодное время года и другие данные. При небольших расстояниях население может следовать пешим порядком до ПЭП.

На пешеходный маршрут назначают начальника маршрута с группой управления, средствами связи (радиосвязь, 2 – 3 мотоцикла, 1 – 2 автомобиля), представителями формирований охраны общественного порядка, медицинской службы с необходимыми силами и средствами.

Марш пеших колонн планируют, как правило, на расстояние одного суточного перехода, до ППЭ, совершается за 10 – 12 ч. От ППЭ до ПЭП население доставляется транспортом сельских районов.

Скорость движения пеших колонн – 4 – 5 км/ч. Дистанция между колоннами – до 500 м. через каждые 1,5 – 2 ч пути назначают малые привалы по 10 – 15 мин, а в начале второй половины суточного перехода – большой привал на 1 – 2 ч, как правило, за зоной возможных разрушений, затоплений. Места привалов, особенно больших, выбирают с учетом защитных свойств местности, наличия водоисточников, медицинских пунктов.

В угрожаемый период предусматривается оповещение и сбор органов по делам ГО ЧС, эвакоорганов, администраций транспортных органов, пунктов посадки и других лиц.

Эвакуационные комиссии разных уровней уточняют количество подлежащего рассредоточению и эвакуации населения, контролируют готовность СЭП, пунктов посадки и наличие транспортных средств, состояния маршрутов эвакуации, готовность пунктов управления, средств связи и оповещения, защитных сооружений у СЭП и пунктов посадки к приему людей и т.д. и вносят необходимые корректировки в планы.

Эвакоприемные комиссии контролируют состояние пунктов высадки эвакуируемого населения, районов его размещения, приведение в готовность ПЭП и ППЭ, наличие транспорта для вывоза эвакуируемого населения от ППЭ до ПЭП, от станций высадки до отдаленных мест размещения и т.д.

Администрация СЭП, ПЭП, ППЭ готовят помещения к работе, уточняют данные о количестве рассредотачиваемых и эвакуируемых через их пункты, проверяют системы связи и оповещения, готовность защитных сооружений к приему людей и т.д.

В этот период может проводиться заблаговременная эвакуация отдельных групп населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (т.е. частичная эвакуация в отличие от общей). К этим группам относятся студенты, учащиеся школ – интернатов и профессионально – технических училищ, воспитанники ведомственных детских домов и других детских учреждений совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, а также пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и престарелых с обслуживающим персоналом и членами их семей. Вывоз их осуществляется всеми видами транспорта без нарушения графиков их работы в мирное время. Могут выделяться дополнительные поезда, автобусы, суда при наличии возможностей.

С получением распоряжения о проведении рассредоточения и эвакуации населения органы по делам ГО ЧС совместно с эвакокомиссиями организаций оповещают рабочих, служащих с членами их семей о времени прибытия на СЭП работающие смены оповещаются на месте администрациями организаций.

Население, не связанное с производством и сферой обслуживания, оповещается через жилищно-эксплуатационные организации с указанием времени прибытия на СЭП.

Руководители транспортных организаций приводят в готовность станции, пристани, пункты посадки и высадки людей, транспортные средства, формируют поезда, автоколонны (по 20 – 30 автомобилей) и организуют вывоз населения в соответствии с заблаговременно разработанными графиками движения поездов, автоколонн, судов с рассредотачиваемым и эвакуируемым населением.

Получив распоряжение об эвакуации, граждане обязаны собрать самые необходимые вещи, СИЗ, продукты питания на 2 – 3 дня, запас питьевой воды, аптечку, деньги, все документы (паспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, свидетельства о браке и рождении детей, диплом), подготовить к эвакуации детей дошкольного возраста.

С собой можно брать не более 50 кг вещей на одного эвакуируемого в двух упаковках: в одной запас воды и продуктов, ценности и СИЗ; в другой, которая при наличии транспорта будет принята к перевозке, необходимую одежду, обувь, белье и т.д. На второй упаковке должна быть бирка с указанием Ф.И.О., места работы, домашнего адреса и пункта назначения.

Перед уходом на СЭП необходимо выключить газ, воду, электрические приборы; снять с окон гардины и занавесы; убрать в теневые места легковоспламеняющиеся вещи; закрыть форточки, двери. Один комплект ключей необходимо сдать управляющему делами или в РЭУ.

В назначенное время прибыть на СЭП, в дальнейшем строго выполнять указания эвакоорганов, соблюдать дисциплину.

На районный (городской) СЭП население прибывает городским транспортом, регистрируется, распределяется по поездам (автоколоннам, судам) или пешим колоннам.

Население, отправляемое одним поездом или судном, составляет эшелон. Начальник эшелона (из руководящего состава организации) вблизи СЭП распределяет людей по вагонам или судовым помещениям, назначает старших по вагонам (судовым помещениям) и организованно пешим порядком выводит их к местам посадки.

Начальник автоколонны (назначается руководителем организации) распределяет людей по машинам, назначает старших по машинам.

Посадку организует старшие по вагонам, автомобилям, судовым помещениям. В первую очередь размещают больных, инвалидов, родителей с детьми. После посадки не разрешается оставлять вагоны. В пути следования не допускается выход на остановках, переход в другие вагоны.

По прибытии в пункт высадки население по указанию начальников эшелонов, колонн высаживаются, регистрируются на ПЭП и расселяются по указаниям администрации ПЭП. Самовольное оставление мест расселения не допускается. Местные органы власти, руководители местных организаций принимают меры по трудоустройству прибывшего населения.

Пешие колонны от СЭП следуют на исходный пункт пешеходного маршрута. Порядок дальнейшего следования изложен выше.

Рассредоточение и эвакуация считаются завершенными после выхода последних эшелонов в колонн в загородную зону.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Эвакуация населения в безопасные районы

Эвакуация населения в безопасные районы

Эвакуация в безопасные районы включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, из населенных пунктов, расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушениях гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее — рассредоточение работников организаций).

Безопасный район представляет собой территорию в пределах загородной зоны, подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

Загородная зона в пределах административных границ субъекта Российской Федерации должна располагаться вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, катастрофического затопления и опасного радиоактивного загрязнения.

Рассредоточение — это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Рассредоточению подлежат рабочие и служащие:

уникальных (специализированных) объектов экономики, для продолжения работы которых соответствующие производственные базы в загородной зоне отсутствуют или располагаются в категорированных городах;

организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов категорированных городов (городских энергосетей, объектов коммунального хозяйства, общественного питания, здравоохранения, транспорта и связи, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

Эвакуация населения в мирное время — это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах (местах).

Для кратковременного размещения населения могут развертываться пункты временного размещения (ПВР) на объектах, способных вместить необходимое количество эвакуированных и обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение на период от нескольких часов до нескольких суток.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются варианты эвакуации населения — упреждающая (заблаговременная) или экстренная (безотлагательная).

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения проводится из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС).

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) его из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации в военное время, а также подготовка районов для размещения эвакуированного населения и его жизнеобеспечения, хранения материальных и культурных ценностей возлагаются:

а) в федеральных органах исполнительной власти — на руководителей гражданской обороны — руководителей федеральных органов исполнительной власти;

б) в субъектах Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образованиях — на руководителей гражданской обороны — руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителей органов местного самоуправления;

в) в организациях — на руководителей гражданской обороны — руководителей организаций.

Эвакуации на военное время подлежат:

а) работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону (далее — работники организаций, переносящих производственную деятельность в загородную зону), а также неработающие члены семей указанных работников;

б) нетрудоспособное и не занятое в производстве население, в том числе персонал организаций, прекращающих свою деятельность на период войны;

в) материальные и культурные ценности.

В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития военных действий проводится частичная и общая эвакуация.

Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих графиков работы транспорта. При этом эвакуируются нетрудоспособное и не занятое в производстве население (лица, обучающиеся в школах-интернатах и образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, воспитанники детских домов, ведомственных детских садов, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с обслуживающим персоналом и членами их семей), материальные и культурные ценности, подлежащие первоочередной эвакуации.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Эвакуация населения в безопасные районы планируется заблаговременно, в мирное время, и осуществляется по территориально-производственному принципу в соответствии с разработанными планами:

эвакуация и рассредоточение работников организаций, переносящих производственную деятельность в загородную зону, а также эвакуация неработающих членов семей указанных работников организуются и проводятся соответствующими должностными лицами организаций;

эвакуация остального нетрудоспособного и не занятого в производстве населения осуществляется по месту жительства должностными лицами соответствующих органов местного самоуправления.

Ответственность за организацию, планирование, обеспечение и проведение эвакуации (рассредоточения) населения (персонала организаций), материальных и культурных ценностей и их размещение в загородной зоне, а также за подготовку районов размещения эвакуированного населения в загородной зоне и его жизнеобеспечение, хранение материальных и культурных ценностей возлагается:

в федеральных органах исполнительной власти и организациях — на соответствующих руководителей гражданской обороны — руководителей федеральных органов исполнительной власти и организаций;

на территориях субъектов Российской Федерации и входящих в их состав административно-территориальных образований — на соответствующих руководителей гражданской обороны — глав органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководителей органов местного самоуправления.

При планировании эвакуации населения и рассредоточения учитываются производственные планы, мобилизационные планы на расчетный год и порядок работы организаций в военное время, прогнозы демографической ситуации, миграции населения, решения, принятые в схемах расселения и размещения производительных сил, схемах (проектах) районной планировки, генеральных планах городов, других градостроительных документах на ближайшую и отдаленную перспективу.

Заблаговременно (в мирное время) формируются (создаются) следующие эвакоорганы:

— эвакуационные комиссии республиканские, краевые, областные, городские, районные в городах и других населенных пунктов и объектовые;

— эвакуационные комиссии министерств (ведомств) и организаций;

— сборные эвакуационные пункты — городские и объектовые;

— эвакоприемные комиссии — при органах местного самоуправления;

— промежуточные пункты эвакуации (ППЭ);

— приемные эвакуационные пункты (ПЭП);

— оперативные группы (ОГ) — по организации вывоза эвакуируемого населения;

— группы управления на маршрутах пешей эвакуации;

— администрации пунктов посадки (высадки) населения на транспорт (с транспорта). Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из зон ЧС осуществляется, как правило, без развертывания СЭП. Их задачи в этом случае возлагаются на оперативные группы, за которыми закрепляются соответствующие административно-территориальные единицы.

Нетрудоспособное и не занятое в производстве население и лица, не являющиеся членами семей работников организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время, размещаются в более отдаленных безопасных районах по сравнению с районами, в которых размещаются работники указанных организаций.

Перевозки населения на расстояние до 100 км выполняются, как правило, автотранспортом, местными и пригородными поездами, воздушными, морскими и речными судами. Перевозки населения на расстояние свыше 100 км — железнодорожным транспортом, воздушными, морскими и речными судами.

Эвакуированное население в загородной зоне размещается на территории соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом местных условий.

Каждой организации, переносящей свою деятельность в военное время в загородную зону, заблаговременно (в мирное время) определяется производственная база и назначается (выделяется) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления район (пункт) размещения в загородной зоне.

При отсутствии загородной зоны на территории субъекта Российской Федерации на территории другого субъекта РФ выделяется загородная зона по согласованию с органами исполнительной власти этого субъекта.

Районы размещения населения в загородной зоне согласовываются с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, органами военного управления (штабами военных округов) и мобилизационными подразделениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Аналогичный порядок распространяется на закрепление загородной зоны для размещения и хранения материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы.

Источник