Ролевые позиции в педагогическом общении

Приложение к практическому занятию №3

Трансактный анализ общения. Три составляющих личности человека (родитель, взрослый, дитя).

Глубинные пласты взаимодействия людей попытался раскрыть в своем учении основатель трансактного анализа американский психолог и психотерапевт Эрик Берн. Основная идея его теории заключается в том, что внутри каждого человека живут как бы несколько людей и каждый из них в тот или иной момент управляет поведением человека. В основе трансактного анализа лежит философское предположение о том, что каждый человек будет «в порядке» тогда, когда он будет сам держать свою жизнь в собственных руках и сам будет за нее нести ответственность.

Трансакция (дословно – сделка) – единица акта общения, обмен прикосновениями (контакт) между эго–состояниями общающихся людей. Это взаимный процесс: посыл – реакция.

Трансакция это действие (акция), направленное на другого человека. Это единица общения. Концепция Э.Берна была создана в ответ на необходимость оказания психологической помощи людям, имеющим проблемы в общении.

Трансактный анализ представляет собой модель межличностного взаимодействия. Теория трансактного анализа основывается на трех положениях Э.Берна, который выделяет следующие три составляющие личности человека, обусловливающие характер общения между людьми: родительское, взрослое, детское:

– каждый человек был когда-то ребенком;

– каждый человек имел родителей или лиц, их заменяющих;

– каждый человек со здоровым мозгом способен адекватно оценивать окружающую реальность.

В трансактном анализе выделяется три эго-состояния:

Родительское («Родитель») состояние «Я», которое подразделяется на заботливое родительское состояние «Я» и критическое родительское состояние «Я». Родительское «Я», состоящее из правил поведения, норм, позволяет индивиду успешно ориентироваться в стандартных ситуациях, «запускает» полезные, проверенные стереотипы поведения, освобождая сознание от загруженности простыми, обыденными задачами. Родительское «Я» обеспечивает с большой вероятностью успех поведения в ситуациях дефицита времени на размышления, анализ, поочередное рассмотрение возможностей поведения.

«Родитель» является источником социальной преемственности, он включает в себя социальные установки поведения, усвоенные из внешних источников. С одной стороны, это набор полезных, проверенных временем правил и руководств, с другой — вместилище предрассудков и предубеждений.

Взрослое («Взрослый») состояние «Я» воспринимает и перерабатывает логическую составляющую информации, принимает решения преимущественно обдуманно и без эмоций, проверяя их реальность. Взрослое «Я», в отличие от Родительского, способствует адаптации не в стандартных, однозначных ситуациях, а в уникальных, требующих размышлений, дающих свободу выбора и, вместе с этим, необходимость осознания последствий и ответственного принятия решений.

«Взрослый» — источник реалистичного, рационального поведения (это состояние не связано с возрастом, есть дети, которые взрослеют после какой-нибудь трагедии). Будучи ориентирован на объективный сбор информации и полную ответственность за свои поступки, «взрослый» организованно, адаптивно, разумно действует, хладнокровно оценивая вероятность успеха и неуспеха этих действий.

Детское («Дитя»)состояние «Я» следует жизненному принципу чувств. На поведение в настоящем влияют чувства из детства. Детское «Я» также выполняет свои, особые функции, не свойственные двум другим составляющими личности. Оно «отвечает» за творчество, оригинальность, разрядку напряжения, получение приятных, иногда «острых», необходимых в определенной степени для нормальной жизнедеятельности впечатлений. Детское «Я» выступает на сцену, когда человек не чувствует достаточно сил для самостоятельного решения проблем: не способен преодолеть трудности или противостоять давлению другого человека. Это «Я» подразделяется на естественное детское «Я» (спонтанные реакции типа радости, печали и т.д.), приспосабливающееся детское «Я» (приспосабливающийся, прислуживающийся, боязливый, виноватый, колеблющийся и т.п.), возражающее детское «Я».

«Дитя» — эмотивное начало в человеке; это состояние «Я» включает все импульсы, естественно присущие ребенку: доверчивость, нежность, изобретательность, но также капризность, обидчивость и т.д. Внешне «Дитя» выражается, с одной стороны, как детски непосредственное отношение к миру (творческая увлеченность, наивность гения), с другой — как архаичное детское поведение (упрямство, легкомыслие и т.п.).

С позиции родителя «играются» роли отца, старшей сестры, педагога, начальника; с позиции взрослого – роли соседа, случайного попутчика, подчиненного, знающего себе цену, и т.д.; спозиции ребенка – роли молодого специалиста, артиста – любимца публики, зятя.

| Хар-ка | Эго-состояние | Действия |

| Родитель | Назидательный, самоуверенно-агрессивный | Учит, направляет, оценивает, осуждает, опекает |

| Взрослый | Рациональный, корректный, сдержанный | Трезво оценивает, логически мыслит, владеет собой |

| Ребенок | Эмоциональный, неуверенный, подчиняемый | Капризничает, упрямится, творит, протестует |

Любое из названных эго-состояний может ситуативно или постоянно преобладать в человеке, и тогда он чувствует, мыслит и действует в рамках этого состояния. Он может вдруг начать воспринимать окружающее и действовать с точки зрения своего детского самоотношения («Я — милый мальчик, все должны мной восхищаться», «Я — слабый ребенок, меня все обижают») или смотреть на мир глазами своих родителей («Нужно помогать людям», «Нельзя доверять никому»).

В личности каждого человека обнаруживаются все три составляющие, однако при условии плохого воспитания личность может деформироваться так, что одна составляющая начинает подавлять другие, что обусловливает нарушение общения и переживается человеком, как внутреннее напряжение. (см таблицу № 2.)

Инстанция «Я»

и типичные способы поведения и высказывания

Каждое из состояний «Я» выполняет определенные функции и вследствие этого является жизненно необходимым. Дисгармонии, нарушения общения связаны либо с подавлением одного из них, либо с проявлением в тех ситуациях, которые оно не должно контролировать. Для оптимального функционирования личности, с точки зрения трансактного анализа, необходимо, чтобы в личности были гармонично представлены все три состояния «Я».

Актуализация эго-состояний и их переключение реализуется в афоризме: «Если нельзя, но очень хочется, то немножко можно» (Родитель – нельзя; Ребенок – очень хочется; Взрослый – немножко можно). Актуализация каждого эго-состояния сопровождается характерными вербальными и невербальными проявлениями.

ТА позволяет овладеть тонкостями общения, дает возможность более четко улавливать скрытый смысл сказанного, стать инициатором общения, избежать тактических и стратегических ошибок в контакте.

Ролевые позиции в педагогическом общении.

«С психологической точки зрения содержание педагогического общения может быть очень многообразным по ролевым позициям партнеров, и для всего диалога может иметь решающее значение то, насколько правильно выбрана позиция педагогом:

1) Отношение педагога к учащемуся

как «родитель – дитя».

«Ты – тупой!», «Ты – трус!», «Ты – безответственный человек!», «Негодяй!» и т.п.

Среди неадекватных способов оценки учащихся педагогами отмечается манера оценивать (как негативно, так и позитивно) личность ребенка в целом, а не конкретно его поступки.

Этими словами педагог уже программирует подростка на все дурное и низкое.

Если родитель постоянно позитивно оценивает личность учащегося в целом, а не его поступки, то у подростка возможно формирование истероидных черт характера в виде гипертрофии потребности в восторженном, восхищенном признании его личности.

Дата добавления: 2018-04-05 ; просмотров: 1237 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Три состояния человека по теории Э. Берна. Ролевые позиции в педагогическом общении

Главная > Документ

| Информация о документе | |

| Дата добавления: | |

| Размер: | |

| Доступные форматы для скачивания: |

РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ

1. Три состояния человека по теории Э. Берна.

2. Ролевые позиции в педагогическом общении.

1. Три состояния человека по теории Э. Берна.

Американский психолог и психотерапевт Эрик Берн разработал теорию трансактного анализа общения. В основе трансактного анализа лежит философское предположение о том, что каждый человек будет «в порядке» тогда, когда он будет сам держать свою жизнь в собственных руках и сам будет за нее нести ответственность. Трансакция это действие (акция), направленное на другого человека. Это единица общения. Концепция Э. Берна была создана в ответ на необходимость оказания психологической помощи людям, имеющим проблемы в общении.

Э. Берн выделяет следующие три составляющие личности человека, которые обусловливают характер общения между людьми: родительское, взрослое, детское.

Родительское (Родитель–Р) состояние «Я» , которое подразделяется на заботливое родительское состояние «Я» и критическое родительское состояние «Я». Родительское «Я», состоящее из правил поведения, норм, позволяет индивиду успешно ориентироваться в стандартных ситуациях, «запускает» полезные, проверенные стереотипы поведения, освобождая сознание от загруженности простыми, обыденными задачами. Кроме того, Родительское «Я» обеспечивает с большой вероятностью успеха поведение в ситуациях дефицита времени на размышления, анализ, поочередное рассмотрение возможностей поведения.

Взрослое (Взрослое–В) состояние «Я» воспринимает и перерабатывает логическую составляющую информации, принимает решения преимущественно обдуманно и без эмоций, проверяя их реальность. Взрослое «Я», в отличие от Родительского, способствует адаптации не в стандартных, однозначных ситуациях, а в уникальных, требующих размышлений, дающих свободу выбора и, вместе с этим, необходимость осознания последствий и ответственного принятия решений.

Детское (Дитя–Д, или Ребенок) состояние «Я» следует жизненному принципу чувств. На поведение в настоящем влияют чувства из детства. Детское «Я» также выполняет свои, особые функции, не свойственные двум другим составляющими личности. Оно «отвечает» за творчество, оригинальность, разрядку напряжения, получение приятных, иногда «острых», необходимых в определенной степени для нормальной жизнедеятельности впечатлений. Кроме того, Детское «Я» выступает на сцену, когда человек не чувствует достаточно сил для самостоятельного решения проблем: не способен преодолеть трудности или противостоять давлению другого человека. Это «Я» подразделяется на естественное детское «Я» (спонтанные реакции типа радости, печали и т. д.), приспосабливающееся детское «Я» (приспосабливающийся, прислуживающийся, боязливый, виноватый, колеблющийся и т. п.), возражающее детское «Я».

С позиции родителя «играются» роли отца, старшей сестры, педагога, начальника; с позиции взрослого – роли соседа, случайного попутчика, подчиненного, знающего себе цену, и т. д.; с позиции ребенка – роли молодого специалиста, артиста – любимца публики, зятя.

В личности каждого человека обнаруживаются все три составляющие, однако при условии плохого воспитания личность может деформироваться так, что одна составляющая начинает подавлять другие, что обусловливает нарушение общения и переживается человеком, как внутреннее напряжение. (Таблица 1.)

Каждое из состояний «Я» выполняет определенные функции и вследствие этого является жизненно необходимым. Дисгармонии, нарушения общения связаны либо с подавлением одного из них, либо с проявлением в тех ситуациях, которые оно не должно контролировать. Для оптимального функционирования личности, с точки зрения трансактного анализа, необходимо, чтобы в личности были гармонично представлены все три состояния «Я».

Инстанции «Я» и типичные способы поведения и высказывания

Источник

Инстанции Я и типичные способы поведения и высказывания

| Инстанция Я | Типичные способы поведения, высказывания |

| Заботливый родитель | Утешает, исправляет, помогает «Это мы сделаем» «Не бойся» «Мы все тебе поможем» |

| Критический родитель | Грозит, критикует, приказывает «Опять ты опоздал на работу?» «У каждого на столе должен быть график!» |

| Взрослый | Собирает и дает информацию, оценивает вероятность, принимает решения «Который час?» «У кого же может быть это письмо?» «Эту проблему мы решим в группе» |

| Спонтанный ребенок | Естественное, импульсивное, хитрое, эгоцентричное поведение «Это дурацкое письмо у меня уже третий раз на столе» «Вы это сделали просто замечательно!» |

| Приспосабливающийся ребенок | Беспомощное, боязливое, приспосабливающееяс к нормам, уступчивое «Я бы с радостью, но у нас будут неприятности» |

| Бунтующий ребенок | Протестующее, бросающее вызов «Я это делать не буду!» «Вы этого сделать не сможете» |

1) родителя – «играются» роли отца, старшей сестры, педагога, начальника;

2) взрослого – роли соседа, случайного попутчика, подчиненного, знающего себе цену, и т.д.;

3) ребенка – роли молодого специалиста, артиста – любимца публики, зятя.

В личности каждого человека обнаруживаются все три составляющие, однако при условии плохого воспитания личность может деформироваться так, что одна из составляющих начинает подавлять другие, что обусловливает нарушение общения и переживается человеком, как внутреннее напряжение.

Каждое из состояний Я выполняет определенные функции и вследствие этого является жизненно необходимым. Дисгармонии, нарушения общения связаны либо с подавлением одного из них, либо с проявлением в тех ситуациях, которые оно не должно контролировать. «Целью структурного анализа является овладение внутренним конфликтом (не обязательно его решение) с помощью диагноза состояния Я, его обеззараживания, действия на его границы и стабилизации тех состояний, в которых Взрослый мог бы сохранить контроль над личностью в стрессовых ситуациях». Э.Берн.

Для оптимального функционирования личности, с точки зрения трансактного анализа, необходимо, чтобы в личности были гармонично представлены все три состояния Я. Часто встречающаяся проблема – ослабление Взрослого Я. Существует несколько способов укрепления Взрослого: научиться распознавать своего Ребенка и Родителя; быть чутким к Ребенку в других; давать Взрослому время на обдумывание; выработать свою систему ценностей и т.п.

Все состояния Я хороши, правильны, необходимы и выполняют определенные функции. Вопрос заключается в том, когда и какое состояние Я активно, когда и для каких целей его использовать.

Анализ трансакции составляет вторую часть трансактного анализа. Трансакция – это единица коммуникации между двумя или более персонами. Отдельная трансакция состоит из трансакции-стимула и трансакции-ответа. Трансакции исходят из определенного состояния Я одного партнера по общению и направлены к определенному состоянию Я другого партнера. Они являются открыто проявляющимся аспектом социальных связей индивида.

Одни трансакции приводят к оптимальному взаимодействию, другие, наоборот, – к конфликту. Трансакции анализируются с точки зрения того, с позиций каких инстанций личности собеседников они осуществляются.

Бывают разные трансакции:

параллельные – трансакция-стимул и трансакция-ответ, которые не пересекаются, но дополняют друг друга (например, обращение Взрослого к Ребенку, ответ Ребенка Взрослому);

пересекающиеся: трансакция-стимул и трансакция-ответ пересекаются (например, обращение Взрослого к Взрослому, а ответ критикующего Родителя Ребенку);

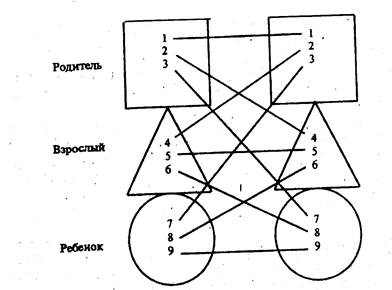

скрытые – это те трансакции, смысл которых не связан непосредственно с наблюдаемым поведением. Так, за внешне безобидным содержанием скрывается очень обидный подтекст. Такие трансакции требуют одновременного участия более чем двух состояний Я каждого участника взаимодействия (рис.1).

К позитивному завершению общения ведут параллельные трансакции. Пересекающиеся трансакции чаще всего приводят к ссорам и конфликтам, негативному завершению общения и вызывают впоследствии массу скрытых трансакций.

На рис.1 параллельными являются трансакции (1-1), (5-5), (9-9), пересекающимися – все остальные трансакции: (2-4), (4-2), (3-7), (7-3), (6-8) и (8-6). Примерами неконфликтного взаимодействия являются: беседа двух родителей о «падении современных нравов» (Р-Р — (1-1)), разговор двух математиков на какую-либо научную тему (В-В — (5-5)), игра детей (Д-Д — (9-9)).

Теоретически идеальными являются отношения между людьми, при которых каждый из партнеров находится в дополнительных отношениях с каждым из аспектов своего партнера так, чтобы удовлетворительные трансакции существовали вдоль девяти возможных векторов в двух направлениях.

Рис.1.Диаграмма отношений.

Источник