- 7 самых острых вопросов о лечении эпилепсии у детей

- 1. “Профессор, можно ли вылечить эпилепсию у ребёнка?“

- 2. Какие эффективные методы используются сегодня для лечения эпилепсии у детей?

- 3. Как сократить появление возможных побочных эффектов от приёма антиэпилептических препаратов?

- 3 Comments

- Эпилепсия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Причины возникновения эпилепсии

- Симптомы эпилепсии

- Патогенез эпилепсии

- Классификация и стадии развития эпилепсии

- Связанные с локализацией эпилепсии и синдромы

- Генерализованные эпилепсии и синдромы

- Эпилепсии и синдромы, не определенные относительно того, являются ли они фокальными или генерализованными

- Специальные синдромы

- Осложнения эпилепсии

- Диагностика эпилепсии

- Лечение эпилепсии

- Лекарственная терапия

- Хирургическое лечение

- Первая помощь при приступе эпилепсии

- Прогноз. Профилактика

- Техника безопасности для пациентов с эпилепсией

7 самых острых вопросов о лечении эпилепсии у детей

Можно ли вылечить эпилепсию у ребёнка? Какие методы лечения являются наиболее эффективными? Каких ограничений при эпилепсии следует придерживаться? На ваши вопросы отвечает эксперт-эпилептолог профессор Ури Крамер, клиника «Мигдаль Медикал», Израиль.

1. “Профессор, можно ли вылечить эпилепсию у ребёнка?“

Да, у некоторых маленьких пациентов эпилепсию можно излечить полностью с помощью правильно подобранного лечения, и добиться полной отмены приёма противоэпилептических препаратов после нескольких лет без приступов.

Существует множество видов эпилепсии. Среди них есть те, которые проходят сами по себе, а другие не удаётся вылечить полностью. Каждый случай индивидуален, и для того, чтобы уверенно сказать, пройдёт ли эпилепсия в вашем случае, необходимо рассмотрение пройденных ребёнком исследований и анализ медицинской истории.

2. Какие эффективные методы используются сегодня для лечения эпилепсии у детей?

Прежде всего применяется медикаментозное лечение, с помощью которого можно достичь полного контроля над приступами у большинства детей.

Если же противоэпилептические препараты у ребёнка не помогают, то эпилепсия у ребёнка считается фармакорезистентной – устойчивой к лечению медикаментозными средствами.

В таких случаях ребёнку могут порекомендовать кетогенную диету или хирургическое решение (имплантацию стимулятора блуждающего нерва или удаление очага при фокальной эпилепсии).

3. Как сократить появление возможных побочных эффектов от приёма антиэпилептических препаратов?

Врачи-эпилептологи всегда стараются подобрать ребёнку препарат с минимальным количеством возможных побочных эффектов. В современной медицине существует более 20 препаратов, каждый из которых имеет свои побочные эффекты, хотя их принцип действия примерно одинаков.

Во время онлайн-консультации детского эпилептолога, с родителями всегда обговариваются возможные побочные эффекты лечения, а также индивидуальные особенности ребёнка, что позволяет выбрать наиболее подходящий препарат.

Если же в результате приёма препарата у ребёнка проявилась усталость или гипереактивность, он стал себя вести странно и неестественно, поправился или потерял аппетит – следует обратиться к лечащему эпилептологу для корректировки протокола.

4. Почему у некоторых пациентов, несмотря на длительное лечение, приступы не прекращаются?

Дело в том, что лечение эпилепсии достаточно сложный процесс, который имеет множество особенностей. Подобрать правильное лечение может быть сложно из-за разницы в протоколах лечениях и отсутствия необходимых антиэпилептических препаратов. Поэтому в России, Украине, Казахстане и других странах бывшего СССР варианты протокола лечения достаточно ограничены, что затрудняет подбор наиболее оптимального протокола лечения.

В Израиле используются более двадцати препаратов нового поколения, которые применяются для лечения эпилепсии и контроля над приступами. Благодаря этому нам удаётся подобрать эффективный протокол лечения в 9 из 10 случаев за 1 онлайн-консультацию.

5. Помогают ли неконвенционные методы лечения эпилепсии у детей: дельфинотерапия, иглоукалывание, гомеопатия, пересадка стволовых клеток и народные средства?

Данные методики могут показаться привлекательными и достаточно простыми для решения проблемы эпилептических приступов, но при этом, они не имеют должного обоснования для того, чтобы считаться эффективными. В интернете можно найти множество рассказов о том, как та же дельфинотерапия или народные средства помогли ребёнку избавиться от приступов, но, к сожалению, большинство из таких историй попросту выдуманные.

Не существует каких-либо эффективных методов лечения эпилепсии у детей помимо тех, которые были описаны выше.

6. Что может спровоцировать приступ эпилепсии у ребёнка?

Каждый пациент уникален и имеет свои особенности, а потому приступ может быть спровоцирован различными причинами.

Самыми частыми причинами, способными спровоцировать эпилептический приступ, являются:

- Стресс

- Недостаток сна

- Несоблюдение режима дня

- Световые эффекты (около 5% пациентов с уже диагностированной эпилепсией)

- Несоблюдение приёма препаратов

Крайне важно вовремя принимать антиэпилептические препараты вовремя и в соответствии с рекомендациями лечащего врача, чтобы поддерживать необходимую дозу действующего вещества в крови. Только в этом случае эпилепсию можно держать под контролем и избежать проявления бесконтрольных эпилептических приступов.

7. Каких органичений следует придерживаться ребёнку с эпилепсией? Что категорически делать при эпилепсии не рекомендуется?

В сети можно найти множество запретов для детей, которые страдают эпилепсией. В нашу клинику часто обращаются родители, чьи дети официально освобождены от уроков физкультуры или отстранены от активной социальной жизни из-за их диагноза.

К счастью, множество из данных ограничений являются мифами, которые не имеют ничего общего с реальными научными исследованиями. Важно дать ребёнку возможность нормально жить и развиваться наряду со сверстниками несмотря на эпилепсию, а задача медицины ему в этом помочь.

При этом, существует несколько ограничений, которых действительно следует придерживаться:

- Не оставлять ребёнка без присмотра во время купания, будь то бассейн, ванна или душ. Если ваш ребёнок уже подросток, то попросите его не замыкать двери в ванную, даже если он просто принимает душ.

- Спать не менее 7-8 часов в день, отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время.

- В случае дневных приступов отказаться от активных занятий спортом, в процессе которых можно получить травмы головы или от падения с высоты. При этом, когда приступы находятся под контролем – заниматься спортом можно и даже нужно, ведь физическая активность положительно влияет на детей.

Помните – при правильно назначенном лечении, которое держит приступы под контролем, ваш ребёнок может вести активную жизнь и в будущем стать профессором, премьер-министром, бизнесменом и добиться успехов фактически в любой области (относительно своим способностям и ограничениям).

Хотите знать, что действительно помогает при эпилепсии и как помочь ребёнку жить максимально полноценной жизнью, несмотря на заболевание?

Раз в неделю мы выпускаем видео или статью о лечении эпилепсии. Это БЕСПЛАТНАЯ и ЕДИНСТВЕННАЯ в своем роде электронная рассылка в мире и мы уверены, что в этих выпусках вы найдёте много полезных рекомендаций для себя и своего ребёнка.

Первый выпуск, который Вы получите – “9 Главных вопросов и ответов об эпилепсии”.

- Можно ли вылечить эпилепсию у детей?

- Переходит ли эпилепсия по наследству?

- Помогают ли альтернативные методы лечения контролировать приступы?

- Что нельзя делать при эпилепсии?

- Сколько должен спать ребёнок с эпилепсией?

- Чем опасны приступы эпилепсии во сне?

- Как помочь пациенту во время приступа?

- Можно ли заниматься спортом?

- Может ли эпилепсия привести к проблемам в учебе, задержке развития, проблем с памятью и поведением?

Введите своё имя и адрес электронной почты и проверьте свою почту через 5 минут

***Мы ценим вас и ваше доверие. Наша цель – предоставить вам достоверную информацию о лечении эпилепсии, а также постараться помочь вам или вашим детям жить с этим тяжелым заболеванием. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы и проданы третьим лицам. Как и вы, мы не любим получать бесполезную почту или рекламу, и постараемся оправдать ваше доверие.

Читайте книгу детского эпилептолога профессора Ури Крамера «Детская эпилепсия от А до Я»

Узнайте, как помочь ребёнку жить максимально возможной полноценной жизнью, несмотря на эпилепсию. Автор – известный детский эпилептолог профессор Ури Крамер. Издательство: клиника «Мигдаль Медикал» (Израиль, 2021)

Книга написана простым языком для мам и пап, полна практических советов и рекомендаций эксперта-эпилептолога с мировым именем.

В книге профессора Крамера вы найдёте ответы на многие ваши вопросы об эпилепсии у детей, начиная с видов приступов, правильной диагностики, эффективных методов лечения, и заканчивая практическими советами о том, как повысить качество жизни вашего ребёнка и подготовить его к самостоятельной взрослой жизни.

Вашему ребёнку нужна помощь? Запишитесь на онлайн-консультацию профессора Крамера прямо сейчас!

Профессор Ури Крамер – известный израильский эпилептолог, специалист по диагностике и лечению эпилепсии у детей. С помощью профессора многие маленькие пациенты избавились от приступов и получили возможность жить абсолютно нормальной жизнью.

Для записи на консультацию свяжитесь с врачом клиники через контактную форму или по WhatsApp/Viber.

Более подробная информация на следующей странице:

Самые популярные статьи

Профессор Ури Крамер

Профессор Крамер – известный детский эпилептолог, эксперт с мировым именем в диагностике и лечении эпилепсии у детей.

Образование, стаж и научная работа

- опыт более 30 лет

- окончил медицинский факультет Тель-Авивского университета

- стажировка в области детской неврологии в педиатрической клинике г. Бостона (США), отделение детской эпилепсии

- ординатура в области педиатрии в больнице Каплан (Реховот, Израиль).

- автор многочисленных работ и исследований в области детской неврологии, в частности в лечении эпилепсии.

- председатель Израильской ассоциации детской неврологии и эпилепсии.

3 Comments

Спасибо, очень интересно! У меня вопрос к вам. Можно ли заниматься ребенку боксом? Ходил 4 года, недавно был первый приступ.

Здравствуйте!

Пациентам с эпилепсией можно заниматься боксом, карате и другими видами контактного спорта, если приступы под контролем.

Желаем здоровья вам и вашей семье!

Через два года после операции на органах малого таза началась эпилепсия, а может сама провоцировала ее принимав по 6-8 табл после приступа а затем до следующего приступа не принимала лекарства. Года два правильно принимала финлепсин, приступов не было. Сейчас опять началась потеря сознания почти ежедневно. Обнаружили опухоль в головном мозге. Знакомая сказала что по этой причине могут быть приступы?

Источник

Эпилепсия — симптомы и лечение

Что такое эпилепсия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Казенных Т. В., психиатра со стажем в 22 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Эпилепсия (Epilepsy) — это хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторными спонтанными приступами (пароксизмами), которые возникают в результате избыточных нейронных разрядов. Клинически эпилепсия проявляется судорогами и изменениями сознания (вплоть до его потери) [4] [11] . Эпилепсия может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом другой патологии [9] .

По данным ВОЗ, эпилепсией в активной форме страдает во всём мире примерно каждый 4-10 человек из 1000 — это одно из самых распространённых неврологических заболеваний [20] . В странах с низким уровнем дохода эпилепсия встречается чаще, что связано с повышенным риском заболеть малярией и нейроцистицеркозом, менее развитой структурой здравоохранения и повышенным травматизмом при ДТП. ВОЗ утверждает, что почти 80 % людей с эпилепсией живут в странах с низким и средним уровнем дохода [20] . При этом при должной диагностике и лечении большая часть пациентов с эпилепсией могут жить без приступов и ухудшения качества жизни.

Эпилепсия известна человечеству давно — первые свидетельства о ней относятся к 4000 до н.э. Заболевание является серьёзной социальной проблемой, так как недостаток информирования об эпилепсии способствует непониманию, страху перед симптомами у окружающих и дискриминации больных.

Заболевание проявляется в виде кратковременных непроизвольных судорог в какой-либо части тела, либо же судороги затрагивают всё тело целиком. Иногда приступы сопровождаются потерей сознания и утратой контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря. Припадки могут иметь форму как незначительных провалов в памяти и мышечных спазмов, так и тяжелых, продолжительных конвульсий.

Люди с эпилепсией чаще получают ушибы и переломы, связанные с припадками. У них также чаще встречаются тревожные расстройства и депрессия. Кроме того у пациентов с эпилепсией повышен риск преждевременной смерти в результате падений, утопления и ожогов.

Причины возникновения эпилепсии

Существует множество факторов, приводящих к возникновению спонтанной биоэлектрической активности (нейрональных разрядов), которые приводят к повторным эпилептическим припадкам. К причинам эпилепсии относят структурные, генетические, инфекционные, метаболические, иммунные и неизвестные этиологические факторы, к примеру:

- некоторые генетические заболевания;

- повреждение мозга в предродовой период и во время рождения (гипоксия или родовая травма, низкая масса тела при рождении);

- врожденные пороки развития головного мозга;

- травмы головы;

- инсульт;

- инфекции — менингит, энцефалит, нейроцистицеркоз;

- опухоли мозга.

Спровоцировать приступ эпилепсии при некоторых её видах может дефицит сна, приём алкоголя, гипервентиляция, сенсорные (чувственные стимулы): мигающий свет, изменения температуры, громкие звуки.

В зависимости от того, что именно вызывает эпилептические приступы, выделяют несколько видов патологии:

- идиопатическая (первичная, или врожденная);

- симптоматическая (вторичная, или фокальная);

- криптогенная эпилепсия (приступы возникают при отсутствии очаговых изменений в головном мозге по данным электроэнцефалографии, не подходят под критерии идиопатической формы, но при этом нет доказательств их симптоматической природы).

В случае идиопатической эпилепсии всегда есть наследственная предрасположенность к приступам: заболевание диагностировано у кровных родственников, либо имелись повторяющиеся потери сознания замирания, затянувшийся энурез. Учёные выделили около 500 генов, которые могут нести информацию об этой мутации, причём тип наследования этих генов может быть как аутосомно-доминантным (когда болезненный ген может проявляться в каждом поколении, подавляя здоровый ген), так и рецессивным (когда ген болезни подавляется здоровым и проявление болезни возможно при носительстве болезненного гена матерью и отцом) [15] [19] .

Клинические проявления идиопатической эпилепсии начинаются в детском возрасте. Чаще всего структурные изменения мозга отсутствуют, но имеется высокая активность нейронов. Нет и выраженного когнитивного дефекта. Прогноз при этой форме эпилепсии чаще благоприятен, пациенты хорошо себя чувствуют на антиэпилептических препаратах, которые значительно уменьшают количество приступов и позволяют добиться длительной ремиссии.

При симптоматической эпилепсии всегда есть органическая причина — кисты, опухоли головного мозга, пороки развития, неврологические инфекции, инсульты, а также изменения мозга в результате наркотической или алкогольной зависимости.

Также возможно проявление симптоматической эпилепсии в рамках наследственных заболеваний — их известно около 160. Чаще такие заболевания предполагают умственную отсталость с аутосомно-рецессивным типом наследования, когда носителями генов являются оба родителя.

При криптогенной эпилепсии выделить причину возникновения не удается даже при очень тщательном обследовании. Криптогенная эпилепсия — это одна из самых сложных хронических патологий ЦНС, развитие которой обусловлено неустановленными или неопределенными причинами. Заболевание проявляется регулярно повторяющимися специфическими припадками. Длительное течение обуславливает присоединение психических расстройств, снижаются когнитивные способности, присоединяется психотическая симптоматика.

Следует понимать, что появление однократного судорожного приступа хоть и является настораживающим симптомом, не всегда говорит о наличии эпилепсии. Врач вправе рассматривать этот диагноз, если у пациента случалось два и более приступа.

Симптомы эпилепсии

Основное клиническое проявление эпилепсии — эпилептические пароксизмы: приступы, которые возникают из-за патологического (слишком интенсивного или слишком замедленного) электрического разряда в головном мозге [11] . Приступ обычно кратковременен, стереотипен (имеет характерные повторяющиеся черты) и проявляется нарушением поведения, эмоций, двигательных или сенсорных функций [21] .

По продолжительности и возможной причине возникновения выделяют:

- длительные (эпилептический статус);

- случайные (наступившие неожиданно и без провоцирующего фактора);

- циклические (возникающие через периодические интервалы времени);

- провоцируемые эпилептические пароксизмы (возникающие вследствие воздействия экзогенных или эндогенных факторов или вызванных сенсорной стимуляцией).

Эпилептический приступ может протекать единично или серией приступов, между которыми человек не приходит в себя и не восстанавливается полностью. Приступ может сопровождаться судорогами или протекать без них.

По клиническим проявлениям выделяют генерализованные и парциальные припадки.

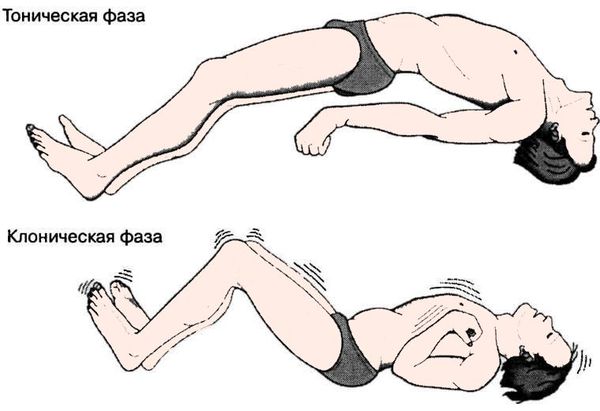

- Наиболее распространенная разновидность генерализованных припадков — тонико-клонический (судорожный) приступ. На фоне полного здоровья человек теряет сознание, падает, тело выгибается – происходит симметричное тоническое напряжение тела, может быть прикус языка, кратковременная задержка дыхания, затем мышцы начинают подергиваться (клонические судороги), иногда бывает непроизвольное мочеиспускание или дефекация. Продолжительность приступа до 5 минут.

- Клонические припадки. Встречаются редко и проявляются мышечными спазмами – повторяющимися подёргиваниями.

- Тонические припадки. Проявляются внезапным приступообразным напряжением мышц, из-за перенапряжения затрудняется дыхание, пациент закатывает глаза и падает (если приступ застал его в положении стоя). При падении возможны травмы.

- Атонические (астатические) припадки, характеризуются безсудорожными потерями сознания с внезапной утратой тонуса мышц и таким же быстрым восстановлением.

- У детей чаще всего выявляются абсансы: ребёнок на несколько секунд замирает, но при этом может совершать какие-то движения.

- Для атипичных абсансов в отличии от классических характерно постепенное начало и окончание. Чаще всего они сопровождаются кивками головой, наклонами туловища, каскадными падениями. Подергивания мышц обычно выражены минимально.

- Миоклонии проявляются кратковременными неритмичными подергиваниями группы мышц.

Парциальные припадки также называют фокальными или локальными приступами. Приступы могут протекать по-разному в зависимости от того, какой участок мозга затрагивает нарушение и как далеко оно распространяется. К симптомам относятся потеря ориентации, нарушения движения, ощущений (включая зрение, слух и вкус), настроения или других когнитивных функций.

К неклассифицируемым эпилептическим припадкам относят приступы со клиническими проявлениями, не относящимися к вышеперечисленным категориям, например, приступы с ритмичным движением глаз, жевательными движениями челюстями и плавательными движениями конечностями.

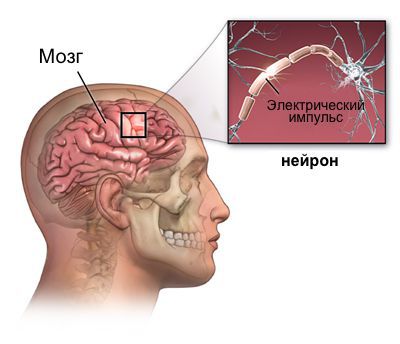

Патогенез эпилепсии

В настоящее время существует гипотеза возникновения эпилепсии, включающая комплекс нейрохимических, нейроморфологических и нейрофизиологических нарушений, приводящих к развитию заболевания.

Один из механизмов формирования эпилептической активности — возникающее на клеточном уровне нарушение баланса между тормозными и возбуждающими медиаторными системами мозга. Это приводит к появлению и распространению возбуждающего постсинаптического потенциала (то есть, электрических разрядов) [11] [12] .

Общий фактор, способствующий клиническому проявлению приступов, — это структурное органическое повреждение головного мозга. Поражение мозга формирует очаг эпилептической активности в зоне, окружающий деструкцию [21] .

Очаг эпилептической активности представляет собой нейронную сеть, имеющую в своём составе эпилептические нейроны. Эти нейроны характеризуются нестабильностью мембран, что способствует их спонтанному или провоцируемому электрическому возбуждению, что в результате вызывает симптоматику эпиприпадка.

Между соседними нейронами коры в нормальных условиях существует взаимное (коллатеральное) торможение. Разрушение части нейронов вызывает дисбаланс, приводящий к увеличению процессов возбуждения в коре. Это смещает электролитный баланс, и в межклеточном пространстве накапливаются ионы калия. В норме избыток ионов калия поглощается клетками глии. Но избыток калия вызывает рост клеток глии, что приводит к их чрезмерному разрастанию (глиозу) и нарушению нормальной взаимосвязи нейроцитов между собой [21] .

В результате вышеперечисленных механизмов формируется эпилептический очаг, нейроны которого постоянно генерируют свой патологический ритм и постепенно подчиняют ему остальные клетки мозга. Поэтому основная стратегия лечения эпилепсии — подавление пароксизмальной активности нейронов эпилептического очага, что достигается длительным применением противоэпилептических препаратов, воздействующих на обмен основных нейромедиаторных систем мозга [11] [12] .

Классификация и стадии развития эпилепсии

Классификация эпилепсий предусматривает несколько уровней:

- 1 уровень: определяется тип приступов (фокальный, генерализованный или с неизвестным началом).

- 2 уровень: определение типа эпилепсии (фокальная, генерализованная, сочетанная или неизвестная). Ориентируемся прежде всего на клинические проявления и наличие изменений на ЭЭГ.

- 3 уровень: устанавливается эпилептический синдром [16] . В этом помогают данные ЭЭГ, КТ и физикального обследования, учитываем возраст пациента, наличие коморбидных факторов (психических расстройств, в том числе когнитивной дисфункции) и провоцирующие факторы.

- 4 уровень: устанавливается этиология расстройства [18] .

Различают несколько проявлений эпилепсии: идиопатическую эпилепсию, при которой различного типа припадки — основное и главное проявление заболевания, и эпилептический синдром, когда припадки являются одним из симптомов другого заболевания.

Также эпилепсия как болезнь или синдром может проявляться:

- одиночными припадками той или иной формы;

- серийными припадками, которые следуют друг за другом с короткими интервалами (от минут до часов); во время этих интервалов к пациенту возвращается сознание;

- в форме эпилептического статуса — состояния, протекающего длительно, иногда в течение нескольких лет. Характеризуется изменением поведения, сознания, двигательных функций. Изменения вызваны постоянными эпилептическими разрядами нейронов головного мозга, что подтверждается электроэнцефалографическими методами. В более узком смысле эпилептическим статусом называют припадок, длящийся более 30 минут или повторные припадки, между которыми пациент не возвращается в сознание. Внезапно возникший эпилептический статус генерализованных тонико-клонических припадков — это опасное для жизни состояние, требующее экстренной госпитализации.

Эпилепсия и эпилептические синдромы подразделяется на следующие виды Комиссией по классификации и терминологии Международной противоэпилептической лиги (1989 год): [21]

- Связанные с локализацией (фокальные, локальные, парциальные) эпилепсии и синдромы.

- Генерализованные эпилепсии и синдромы.

- Эпилепсии и синдромы, не определенные относительно того являются ли они фокальными или генерализованными.

- Специальные синдромы.

Связанные с локализацией эпилепсии и синдромы

- Идиопатические:

- Доброкачественная эпилепсия детского возраста с центро-темпоральными спайками;

- Эпилепсия детского возраста с окципитальными пароксизмами;

- Первичная эпилепсия чтения.

- Симптоматические:

- Хроническая прогредиентная (синдром Кожевникова) детского возраста;

- Синдромы, характеризующиеся специфическим способом вызывания;

- Различные синдромы, обозначение которых основываются на типе припадка и других клинических особенностях: височно-, лобно-, теменно- или затылочно-долевые эпилесии;

- Связанные с локализацией идиопатические эпилепсии: лобно-долевая ночная наследственная эпилепсия.

Генерализованные эпилепсии и синдромы

- Идиопатические:

- Доброкачественные семейные судороги новорожденных;

- Доброкачественные судороги новорожденных;

- Доброкачественная миоклоническая эпилепсия в младенчестве;

- Эпилепсия с пикнолептическими абсансами детского возраста;

- Юношеская эпилепсия с абсансами;

- Юношеская миоклоническая эпилепсия (синдром Янца);

- Эпилепсия с большими судорожными припадками в бодрствовании;

- Другие генерализованные идиопатические эпилепсии;

- Эпилепсия со специфическим способом вызывания.

- Криптогенные:

- Синдром Уэста: эпилепсия с молниеносными, кивательными припадками и инфантильными спазмами;

- Синдром Леннокса — Гасто;

- Эпилепсия с миоклонико-астатическими припадками;

- Эпилепсия с миоклоническими абсанссами.

- Симптоматические:

- Неспецифической этиологии;

- Специфические синдромы.

Эпилепсии и синдромы, не определенные относительно того, являются ли они фокальными или генерализованными

- С генерализованными или фокальными припадками:

- Припадки новорожденных;

- Тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества;

- Эпилепсия с непрерывными комплексами спайк-волна в медленно-волновом сне;

- Синдром эпилептической афазии (синдром Ландау — Клеффнера);

- Другие неопределенные эпилепсии.

- Без однозначных генерализованных или фокальных черт.

Специальные синдромы

- Фебрильные судороги

- Изолированный эпилептический припадок или изолированный эпилептический статус

- Припадки которые возникают исключительно при острых метаболических или токсических нарушениях

Классификация эпилепсии постоянно развиваются: прогресс генетики приводит к открытию новых причин заболевания.

Осложнения эпилепсии

При эпилепсии возможны следующие осложнения:

- эпилептический статус генерализованных припадков;

- травмы (ушибы, переломы);

- повышение внутричерепного давления: сопровождается головными болями распирающего характера, тошнотой и рвотой, иногда спутанностью сознания;

- отёк мозга (накопление жидкости внутри нервных клеток и в межклеточном пространстве): характерно нарастание неврологической симптоматики, возможно угнетение сознания вплоть до комы;

- ишемический и геморрагический инсульт: при эпилепсии возникает нарушение центральной регуляции сосудистого тонуса, может резко повышаться артериальное давление, что при предрасполагающих факторах (атеросклероз, аневризмы) приводит к обеднению кровотока и ишемическому инсульту или разрыву стенки сосуда и кровоизлиянию;

- тромбоз внутричерепных вен: развивается на фоне застоя венозной крови при нарушении сосудистой регуляции при эпиприпадке, при остром воспалении проявляется картиной ишемического инсульта;

- аспирационная пневмония;

- ТЭЛА (тромбоэмболия лёгочной артерии) сопровождается чувством нехватки воздуха, резким учащением дыхания, артериальное давление падает до низких цифр, возможен летальный исход;

- отёк лёгких на фоне эпилептического статуса;

- кардиогенный шок;

- почечная недостаточность на фоне кардиогенного шока.

Аспирационная пневмония — одно из самых опасных осложнений. Во время приступа у больного эпилепсией может быть рвота, он может заглотнуть рвотные массы и пищу. При аспирационной пневмонии в начальном периоде больного беспокоит сухой непродуктивный кашель, общая слабость и незначительное повышение температуры тела. При развитии осложнения температура повышается до значительных цифр, присоединяется боль в груди и озноб, а кашель сопровождается пенистой мокротой с кровью. Через 2 недели в легком образуется абсцесс и диагностируется эмпиема (значительное скопление гноя) плевры.

Коморбидные психические расстройства. Изменения психики считаются вторым характерным клиническим признаком заболевания. Они могут быть как первичными, обусловленными самим патологическим процессом, так и вторичными, связанные с влиянием средовых факторов, а также с побочными действиями лекарственных средств. Особенности личности формируются уже на ранних этапах заболевания и прослеживаются на всем его протяжении, включая наиболее поздние его стадии [1] [9] [11] . Наиболее типичными изменениями личности при определенной длительности эпилепсии считается прежде всего полярность аффекта: сочетания склонности «застревать» на аффективных переживаниях (особенно негативно окрашенных), и импульсивности с большой силой аффективного разряда. Кроме того, изменения личности включают эгоцентризм с концентрацией всех интересов на своих потребностях и желаниях, аккуратность, доходящая до педантизма, гиперболизированное стремление к порядку, ипохондричность, сочетание грубости, агрессивности по отношению к одним и угодливости, подобострастия к другим [14] .

Менее специфичными в клинической картине стойких изменений личности при эпилепсии являются нарушения памяти и интеллекта [13] . В формировании изменений характера пациентов с эпилепсией определенная роль принадлежит реакциям личности на отношение окружающих, а также на осознание своей болезни и связанных с ней психических дефектов.

К общепринятым проявлениям эпилептической болезни относятся эпизодические психозы с расстройствами сознания и психомоторным возбуждением, частота их колеблется от 7 % до 22 % и связана с определенным типом течения болезни [7] .

Диагностика эпилепсии

Диагностические возможности в настоящее время весьма широки, они позволяют точно установить, страдает пациент эпилепсией или приступ является следствием другого расстройства. Для этого проводятся прежде всего инструментальные обследования, которые имеют решающее значение в диагностике и определении типа припадка.

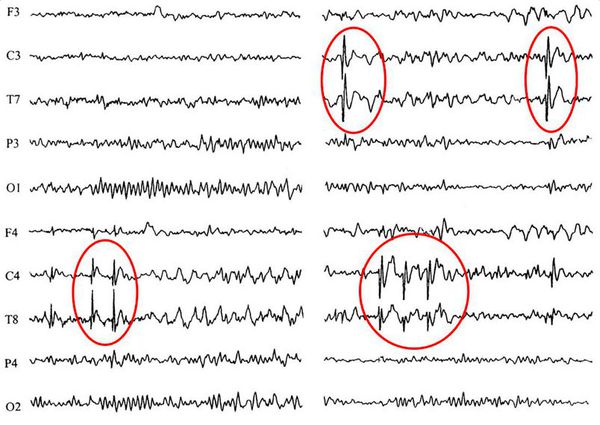

ЭЭГ (электроэнцефалография) — основной метод диагностики. У пациентов с эпилепсией регистрируются изменения в характере мозговых волн даже в те моменты, когда они не испытывают приступов. При первичном обращении целесообразно провести ночной ЭЭГ-видеомониторинг, чтобы точно ответить на вопрос о происхождении пароксизмов. При дальнейшем динамическом наблюдении врачу будет достаточно рутинной ЭЭГ, которая должна проводиться не менее 1 раза в 6 месяцев [8] .

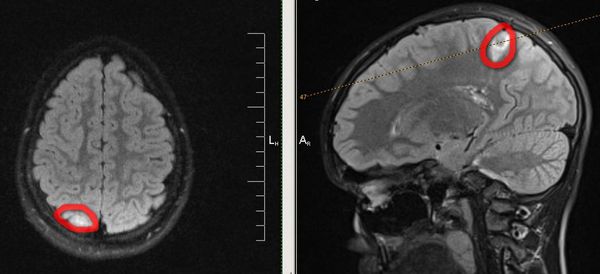

КТ и МРТ головного мозга. Основополагающими методами диагностики эпилепсии являются методы визуальной диагностики — компьютерная и магнитно-резонансная томография, а также ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография. Они позволяют выявить имеющийся у больного органический субстрат (опухоли, кисты, сосудистые мальформации или аневризмы), оценить его функцию и структуру, а иногда выявить очаги аномальной электрической активности, которые встречаются при эпилепсии.

В некоторых случаях врачи могут применять экспериментальные методы диагностики, например, МЭГ (магнитоэнцефалографию). Метод представляет собой вид энцефалографии, который позволяет оценивать структуру и функции головного мозга. При МЭГ регистрируются магнитные сигналы нейронов, что позволяет наблюдать за активностью мозга с разных точек во времени. Этот метод не требует применения электродов, а также позволяет оценивать сигналы из глубоких структур мозга, где ЭЭГ малоэффективна. Также применяется такой метод, как резонансная спектроскопия, которая позволяет выявлять нарушения биохимических процессов в ткани мозга. Данное обследование проводится 1 раз в 3-4 года, иногда чаще при необходимости наблюдения за динамикой развития образования.

Очень важен анамнез заболевания, позволяющий на основе расспроса пациента узнать подробности начала и развития заболевания, его длительность, характер течения, наличие наследственной предрасположенности к эпилепсии. Чрезвычайно важно описание самих пароксизмов, их частота, описание, наличие факторов, способствующих возникновению приступов. Такой расспрос позволяет врачу определить тип приступов, а также предположить, какая область головного мозга может быть поражена.

Анализы крови необходимо проводить не реже 1 раза в 3 месяца с целью оценки действия на организм пациента с эпилепсией противоэпилептических средств. Кроме того, больные, принимающие соли вальпроевой кислоты, обязательно отслеживают значение тромбоцитов, так как тромбоцитопения (снижение их количество) — одно из возможных побочных явлений, наблюдающихся при приёме вальпроатов. Анализы крови помогают оценить врачу действие других этиологических факторов (инфекция, отравление свинцом, анемия, сахарный диабет), а также помогают при оценке вклада генетических факторов.

Нейропсихологическое тестирование необходимо проводить не реже 1 раза в год для оценки вклада коморбидных психических расстройств и для определения типа заболевания [6] [7] . Тесты оценивают свойства памяти, речи, внимания, скорости мышления, эмоциональной сферы пациента и других когнитивных функций.

Лечение эпилепсии

Лечения эпилепсии — сложный длительный и динамичный процесс, основная цель которого состоит в предотвращении развития приступов. Он должен соответствовать следующим принципам: индивидуальность, длительность, регулярность, непрерывность, динамичность и комплексность.

Лекарственная терапия

Антиконвульсанты. На первое место в комплексном лечении эпилепсии выходят противосудорожные препараты [4] [5] . Основу лечения больных эпилепсией составляет многолетний прием антиконвульсантов — препаратов различных фармакологических групп, которые способствуют купированию и дальнейшему предотвращению эпиприпадков. К таким препаратам относятся, к примеру, карбамазепин и бензонал.

Однако мишенью терапевтической активности является не только припадок, но и психические расстройства у больного с органическим заболеванием головного мозга. Значительный интерес представляет использование противоэпилептических препаратов последних поколений (например вальпроатов), которые, помимо противосудорожного действия, обладают нейропротективными и нейрометаболическими свойствами, что особенно актуально в терапии эпилепсии с коморбидными психическими расстройствами [13] [14] .

Терапия сопутствующих расстройств. Поскольку эпилепсии очень часто сопутствуют психические расстройства (чаще когнитивная дисфункция), целесообразно проводить не реже двух раз в год поддерживающую терапию, включающую нейропротективные (например мексидол), ликвокоррегирующие (диакарб) и метаболические препараты — нейрометаболики (ноотропы, например пантогам и ноотропил), однако их назначение должно быть оправдано [15] . Эффективность и оправданность назначения ноотропов сейчас оспаривается в связи с недостаточной доказанностью эффекта [22] [23] . Назначение подобного курса возможно только после получения динамических результатов обследования.

Хирургическое лечение

Лечение может включать инструментальное устранение причин эпилептических синдромов: опухолей и кровоизлияний.

Операции применяются также в тех случаях, когда припадки не поддаются лекарственному лечению или угрожают жизни пациента. Удаление эпилептогенного очага предполагает устранение участка мозга, виновного в возникновении эпиприпадков, или его изоляции от остальных участков мозга. При парциальных припадках в тех случаях, когда медикаменты не дают эффекта, имплантируют электростимулятор, раздражающий блуждающий нерв и подавляющий развитие припадков.

Первая помощь при приступе эпилепсии

Действия, которые ни в коем случае нельзя совершать во время приступа эпилепсии (несмотря на распространённые стереотипы):

- применять предметы (ложку, шпатель) для разжатия челюстей человека с приступом;

- давать лекарства и жидкости во время приступа через рот;

- пытаться насильственно сдержать судорожные движения;

- бить пострадавшего по щекам, обливать водой;

- делать искусственное дыхание и массаж сердца.

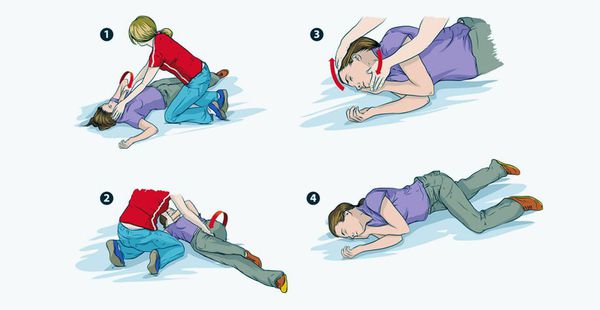

Во время приступа стоит положить под голову что-то мягкое, например, свёрнутую куртку. Снять очки, расслабить галстук, после окончания приступа перевернуть человека на бок (чтобы избежать западения корня языка). Важно засечь время, когда начался приступ, так как информация об этом может стать важной для лечащего врача.

Приступ эпилепсии является поводом для вызова скорой. Оставайтесь с человеком до момента, как он придёт в сознание, после предложите свою помощь — он будет чувствовать себя растерянно.

Прогноз. Профилактика

У каждого пациента заболевание протекает по-разному, чаще всего прогноз зависит от того, насколько рано оно началось, как часто бывают приступы и насколько выражены коморбидные психические расстройства. Эпилептологи говорят о стойкой терапевтической ремиссии в том случае, если на протяжении 3-4 лет у пациента нет любого вида приступов. В большинстве случаев пациент возвращается к своей привычной жизни, продолжает работать, создает семью. Но нужно помнить, что людям с эпилепсией нельзя работать по ночам и нежелательно часто менять часовой пояс и климат. У больных эпилепсией есть ограничения при трудоустройстве — им категорически нельзя работать в шумном душном помещении, на высоте, с движущимися механизмами.

По мнению большинства детских эпилептологов, чем раньше развивается эпилепсия и чем позже она диагностируется, тем хуже прогноз по развитию ребенка [12] [15] [17] .

Если эпилепсия идиопатическая (наследственно детерминированная), предотвратить её невозможно. Профилактика симптоматической эпилепсии, развивающейся на фоне первичной патологии головного мозга, возможна — для этого необходимо избегать травмы головы и своевременно лечить инфекционные и неинфекционные заболевания мозга. По оценкам ВОЗ, до 25% случаев развития эпилепсии можно предотвратить [20] .

Пациентам с эпилепсией важно соблюдать диету: ограничивать потребление жидкости, приправ, поваренной соли, крепкого кофе и чая. Важно соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать, гулять на свежем воздухе, также показаны легкие физические зарядки.

Техника безопасности для пациентов с эпилепсией

Следует переоборудовать дом, где живёт человек с эпилепсией: закрыть острые углы, убрать твёрдые предметы, стеклянные поверхности, беречься кипятка. Пациенту с эпилепсией не стоит работать в одиночестве.

Для сна рекомендуется применять капу, антиудушающую подушку. Вместо ванной стоит принимать душ, так как одна из самых частых причин смерти пациентов с эпилепсией — утопление в ванной. Другие рекомендации для пациентов с эпилепсией:

- вести дневник приема лекарств;

- носить инфобраслет и инструкцию по первой помощи;

- в смартфоне активировать SOS-функцию, носить датчик падения, передавать GPS-положение родным;

- носить эпишапку или защитный ободок;

- запрещены подводные виды спорта и единоборства;

- плавать и рыбачить нужно в спасжилете под присмотром.

Источник