- Эскалация конфликта

- ПОНЯТИЕ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА

- Читайте также

- ЛЕКЦИЯ № 17. Понятие конфликта

- ЛЕКЦИЯ № 9. Понятие социального конфликта и возможные пути его разрешения

- 21. Понятие и типология социального конфликта

- 29. Понятие конфликта

- Лекция 22. Понятие конфликта, его сущность

- Понятие внутриличностного конфликта

- Понятие межличностного конфликта и его особенности

- 22. Понятие конфликта. Психологическая напряженность. Виды конфликта

- Функция эскалации

- 1. Понятие конфликта

- Модели эскалации конфликта

- Схема эскалации конфликта в коллективе

- СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФЛИКТА НА ЭТАПЕ ЭСКАЛАЦИИ

- ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА

Эскалация конфликта

Под эскалацией конфликта (от лат. scala — лестница) понимается прогрессирующее во времени развитие конфликта, обострение противоборства, при котором последующие разрушительные воздействия оппонентов друг на друга выше по интенсивности, чем предыдущие. Эскалация конфликта представляет ту его часть, которая начинается с инцидента и заканчивается ослаблением борьбы, переходом к завершению конфликта.

Эскалация конфликта характеризуется следующими признаками.

• Сужение когнитивной сферы в поведении и деятельности. Ниже мы рассмотрим более подробно психологический механизм эскалации. Сейчас отметим, что в ходе эскалации происходит переход к более примитивным формам отражения.

• Вытеснение адекватного восприятия другого образом врага. Образ врага как целостное представление об оппоненте, интегрирующее искаженные и иллюзорные черты, начинает формироваться в ходе латентного периода конфликта в результате восприятия, детерминированного негативными оценками. Пока нет противодействия, пока угрозы не реализованы, образ врага носит очаговый характер. Его можно сравнить со слабо проявленным фотографическим снимком, где изображение нечеткое и бледное. В ходе эскалации образ врага проявляется все более выразительно и постепенно вытесняет объективный образ. О том, что образ врага становится доминирующим в информационной модели конфликтной ситуации, свидетельствуют:

недоверие (все, что исходит от врага, — либо плохо, либо, если это разумно, преследует нечестные цели);

возложение вины на врага (враг ответствен за все возникшие проблемы и виноват во всем); негативное ожидание (все, что делает враг, он делает с единственной целью — нанести нам вред);

отождествление со злом (враг воплощает противоположное тому, что я есть и к чему стремлюсь, он хочет уничтожить то, чем я дорожу и поэтому должен быть сам уничтожен);

представление «нулевой суммы» (все, что выгодно врагу, вредит нам, и наоборот);

деиндивидуализация (всякий, кто принадлежит к данной группе, автоматически является нашим врагом);

отказ в сочувствии (мы не имеем ничего общего с нашим врагом, никакая информация не сможет побудить нас проявлять к нему гуманные чувства, руководствоваться этическими критериями по отношению к врагу опасно и неблагоразумно).

Закреплению образа врага способствуют: возрастание негативных эмоций; ожидание деструктивных действий другой стороны; негативные стереотипы и установки; значимость объекта конфликта для личности (группы); длительность конфликта.

• Рост эмоционального напряжения. Возникает как реакция на рост угрозы возможного ущерба; снижение управляемости противоположной стороной; невозможность реализовать свои интересы в желаемом объеме в короткое время; сопротивление оппонента.

• Переход от аргументов к претензиям и личным выпадам. Когда сталкиваются мнения людей, то они обычно стараются их аргументировать. Окружающие, оценивая позицию человека. косвенным образом оценивают и его способность к аргументации. Человек обычно придает значительную личностную окраску плодам своего интеллекта. Поэтому критика результатов его интеллектуальной деятельности может быть воспринята как негативная оценка его самого как личности. Критика в этом случае воспринимается как угроза самооценке личности, а попытки защитить себя ведут к смещению предмета конфликта в личностный план.

• Рост иерархического ранга нарушаемых и защищаемых интересов и их поляризация. Более интенсивное действие затрагивает более важные интересы другой стороны. Поэтому эскалации конфликта может быть рассмотрена как процесс углубления противоречий, т. е. как процесс роста иерархического ранга нарушаемых интересов. При эскалации интересы оппонентов как бы разводятся на противоположные полюса. Если в предконфликтной ситуации они могли как-то сосуществовать, то при эскалации конфликта существование одних возможно только за счет игнорирования интересов другой стороны.

• Применение насилия. Отличительный признак эскалации конфликта — введение в «бой» последнего из аргументов — насилия.

По мнению С. Кудрявцева, многие насильственные действия обусловлены местью. Исследования агрессии показывают, что она в значительной мере связана с какой-либо внутренней компенсацией (утраченного престижа, снижения самооценки и т.п.), возмещением ущерба. Действия в конфликте могут вызываться стремлением к возмездию за ущерб, причиненный «Я» [44].

Физическое насилие и агрессия в целом провоцируются не только уже осуществленной угрозой, но и угрозой потенциальной. Поэтому интенсификация физического насилия в конфликте связана с ростом интенсивности взаимных действий, вызванным неадекватным возмездием за деструкцию «Я».

• Потеря первоначального предмета разногласий заключается в том, что противоборство, начавшееся из-за спорного объекта, перерастает в более глобальное столкновение, в ходе которого первоначальный предмет конфликта уже не играет основной роли. Конфликт становится независимым от вызвавших его причин и продолжается после того, как они стали незначимыми (М.Дойч).

• Расширение границ конфликта. Происходит генерализация конфликта, т. е. переход к более глубоким противоречиям, возникновению множества разных точек столкновения. Конфликт распространяется на более обширные территории. Происходит расширение его временных и пространственных границ.

• Увеличение числа участников. В ходе эскалации конфликта может происходить «укрупнение» противоборствующих субъектов путем привлечения все большего количества участников. Преобразование межличностного конфликта в межгрупповой, численное увеличение и изменение структур соперничающих групп меняет характер конфликта, расширяя набор применяемых в нем средств.

Внешний план эскалации конфликта может быть описан с помощью теории «симметричного схизмогенеза» (Г. Бейтсон). Схизмогенез — это изменение индивидуального поведения, происходящее в результате накопления опыта взаимодействия между индивидами. Различают два варианта схизмогенеза — дополнительный и симметричный. Дополнительный имеет место в тех случаях, где взаимодействие строится на основе взаимодополняющих действий, например, настойчивости одного субъекта и уступчивости другого. В ходе взаимодействия все большая настойчивость одного субъекта может вести ко все большей уступчивости другого, и наоборот, и так до разрушения взаимоотношений. Симметричный схизмогенез развивается тогда, когда субъекты используют одинаковые поведенческие модели. На поведение субъекта другой отвечает поведением той же направленности, но более интенсивным и т.д. Результатом также будет разрушение отношений.

Хотя Г. Бейтсон прямо не связывает симметричный схизмогенез с развитием конфликта, очевидно, что эскалация борьбы происходит именно по такому принципу. Из признания внешнего сходства сторон и «симметричности» развития взаимодействия не следует, что стороны в процессе борьбы преследуют одинаковые цели [44]. Одна сторона может стремиться к изменению сложившегося соотношения позиций, придерживаться наступательной стратегии; другая — пытаться сохранить статус-кво и придерживаться целиком стратегии оборонительной. Очевидно, что более интенсивные наступательные действия с большей вероятностью будут вызывать интенсивную защиту, и наоборот.

Говоря о внутренних пружинах эскалации конфликта, необходимо обратиться к особенностям эволюции функционирования психики в условиях опасности и угрозы. Теория эволюционной эпистемологии (Г. Вольмер, К. Лоренц) утверждает, что человек, не обладающий специальными органами, способствующими выживанию при нападении или защите (клыками, лапами, копытами и т.д.), выжил благодаря способностям мозга, которые позволяют лучше приспосабливаться к условиям окружающей среды. История развития мозга растягивается на сотни миллионов лет. Продольный разрез человеческого мозга по срединной линии показывает наличие очень древних

и молодых частей, совокупная деятельность которых определяет способ восприятия мира, а также управляет поведением человека. Архаические механизмы агрессивных и защитных действий по отношению к источнику угрозы в виде своеобразных программ заложены в глубинных слоях промежуточного мозга (он сформировался сотни миллионов лет назад). Они были необходимы для обеспечения выживания на первой, биологической фазе эволюции.

С начала культурной эволюции человека в противоположность агрессивным и защитным действиям развился интерес к неизвестному. Оценка неизвестного как угрожающего или интересного является продуктом взаимодействия архаических реакций промежуточного мозга и сравнительно недавно обретенных реакций конечного мозга (формировался в последние 3—4 млн. лет). Если господствуют спонтанные страхи, то сигналы промежуточного мозга подчинят и вытеснят физиологически более слабые процессы конечного мозга. Поэтому сочувствие, терпимость, компромиссное поведение и другие положительные социальные приобретения могут быть не реализованы из-за чувства небезопасности, социального давления, страха и стрессов всех видов, возникающих во время угрозы.

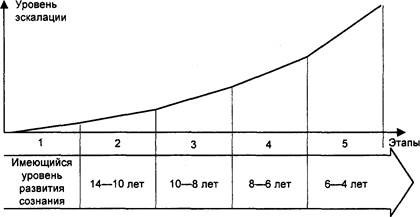

По мере обострения конфликта происходит регрессия сознательной сферы психики [82]. Данный процесс носит лавинообразный характер, основывающийся на бессознательном и подсознательном уровнях психической деятельности. Он развивается не хаотически, а поэтапно, воспроизводя онтогенез психики, но в противоположную сторону (рис. 2).

Два первых этапа отражают развитие предконфликтной ситуации. Вырастает значимость собственных желаний и аргументов. Возникает страх, что будет утеряна почва для совместного решения проблемы. Растет психическая напряженность. Меры, принимаемые одной стороной для изменения позиции оппонента, понимаются противоположной стороной как сигнал к эскалации.

Третий этап — собственно начало эскалации. Все надежды сосредоточиваются на действии, заменяющем бесплодные дискуссии. Однако ожидания участников парадоксальны: обе стороны надеются путем нажима и твердостью вызвать перемену позиции оппонента, тогда как никто не готов добровольно уступить. Зрелый, сложный взгляд на реальность жертвуется в пользу упрощенного подхода, который легче поддерживать эмоционально. Действительные проблемы конфликта теряют значимость, тогда как личность противника оказывается в центре внимания.

Рис. 2. Соответствие этапов эскалации конфликта уровням функционирования психики человека. Возрастные уровни эмоционального и социально-познавательного функционирования психики человека [64]

На четвертом этапе функционирование психики регрессирует приблизительно до уровня, соответствующего возрасту 6-8 лет. У человека еще присутствует образ «другого», но он больше не готов считаться с мыслями, чувствами и положением этого «другого». В эмоциональной сфере начинает доминировать черно-белый подход, т. е. все, что «не я» или «не мы», является плохим, и поэтому отвергается.

На пятом этапе эскалации явные признаки поступательной регрессии проявляются в форме абсолютизации негативной оценки оппонента и позитивной — себя. На карту ставятся «священные ценности», убеждения и высшие моральные обязательства. Сила и насилие принимают обезличенные формы, восприятие противоположной стороны застывает в жестком образе врага. Враг обесценивается до состояния «вещи» и лишается человеческих черт. Однако те же люди способны нормально функционировать внутри своей группы. Из-за этого неопытному наблюдателю трудно принимать во внимание их, глубоко регрессировавшее восприятие других, принимая меры по урегулированию конфликта.

Описанная выше регрессия не является неизбежной для любого человека в любой трудной ситуации социального взаимодействия. Очень многое зависит от воспитания, от усвоения моральных норм и всего того, что называют социальным опытом конструктивного взаимодействия.

Дата добавления: 2014-12-03 ; просмотров: 6950 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

ПОНЯТИЕ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА

ПОНЯТИЕ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА

Эскалация (от лат. scala – лестница) – это самый интенсивный по эмоциональному фону и быстро развивающийся этап конфликтного взаимодействия.

Признаки эскалации в конфликтном взаимодействии

1. В действиях и поведении участников уменьшается когнитивная или рациональная составляющая.

2. На первое место в межличностных отношениях противоборствующих сторон выходит негативная оценка друг друга, восприятие исключает целостное содержание, акцентируя лишь отрицательные черты оппонента.

3. В связи со снижением управления ситуацией взаимодействия увеличивается эмоциональное напряжение у участников конфликта.

4. Доминирование субъективных выпадов и критика личностных черт оппонента взамен аргументации и доводов в пользу поддерживаемых интересов.

На этапе эскалации главным противоречием могут выступать уже не цели и интересы субъектов конфликтного взаимодействия, а личностные противоречия. В связи с этим проявляются другие интересы сторон, усугубляющие атмосферу конфликта. Любые интересы при эскалации максимально поляризуются, участники полностью отвергают интересы противоположной стороны. За увеличение агрессивности на этом этапе может произойти потеря истинного первоначального предмета противоречия. Поэтому конфликтная ситуация перестает зависеть от причин, побудивших участников к конфликту, и может развиваться и после уменьшения ценности и значимости первоначального предмета противоречия.

Эскалация обладает свойством увеличения временных и пространственных характеристик конфликта. Противоречия участников становятся обширнее и глубже, поводов столкновения становится больше. Фаза эскалации конфликта– наиболее опасный этап всей конфликтной ситуации, так как именно в это время изначально межличностный конфликт может перерасти в межгрупповой. Это, в свою очередь, ведет к разнообразию используемых на стадии открытого конфликта средств.

Эскалация имеет внешние и внутренние механизмы, усиливающие конфликт. Внешние механизмы эскалации заключаются в способах и стратегиях поведения противоборствующих сторон. При совпадении поведенческих действий конфликт более интенсивен, так как участники примерно равными способами добиваются раз личных целей и интересов.

Внутренние механизмы эскалации основаны на возможностях психики и мозга человека. Особенности характера индивидов, личностные и социальные установки участников конфликтной ситуации влияют на реакцию и функционирование человека в условиях эмоциональной напряженности и потенциальной опасности.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

ЛЕКЦИЯ № 17. Понятие конфликта

ЛЕКЦИЯ № 17. Понятие конфликта Слово «конфликт» (от лат. confliktus) означает столкновение (сторон, мнений, сил). Причинами столкновений могут быть самые разные проблемы нашей жизни. Например, конфликт по поводу материальных ресурсов, по поводу ценностей и важнейших жизненных

ЛЕКЦИЯ № 9. Понятие социального конфликта и возможные пути его разрешения

ЛЕКЦИЯ № 9. Понятие социального конфликта и возможные пути его разрешения Конфликт – открытое столкновение противоположных позиций, интересов, взглядов, мнений субъектов взаимодействия.Основу конфликтных ситуаций в группе между отдельными людьми составляет

21. Понятие и типология социального конфликта

21. Понятие и типология социального конфликта Конфликт – открытое столкновение противоположных позиций.На вербальном уровне конфликт проявляется чаще всего в споре.Стадии протекания конфликта:1) потенциальное формирование противоречий;2) осознание участниками своих

29. Понятие конфликта

29. Понятие конфликта Слово «конфликт» означает столкновение. Причинами столкновений могут быть самые разные проблемы нашей жизни. Конфликт по сути является одним из видов социального взаимодействия, субъектами и участниками которого выступают отдельные индивиды,

Лекция 22. Понятие конфликта, его сущность

Лекция 22. Понятие конфликта, его сущность Воспоминания о конфликтах, как правило, вызывают неприятные ассоциации: угрозы, враждебность, непонимание, попытки, порой безнадежные, доказать свою правоту, обиды… В результате сложилось мнение, что конфликт – всегда явление

Понятие внутриличностного конфликта

Понятие внутриличностного конфликта Внутриличностный конфликт – это конфликт внутри психического мира личности, представляющий собой столкновение ее противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, ценностей, целей, идеалов). Внутриличностному

Понятие межличностного конфликта и его особенности

Понятие межличностного конфликта и его особенности Строгого определения межличностного конфликта, видимо, дать нельзя. Но когда мы говорим о таком конфликте, то нам сразу представляется картина противоборства двух человек на основе столкновения противоположно

22. Понятие конфликта. Психологическая напряженность. Виды конфликта

22. Понятие конфликта. Психологическая напряженность. Виды конфликта В настоящий момент существует самостоятельная отрасль психологии труда, изучающая трудовой конфликт как составляющий элемент групповой динамики. Под конфликтом понимается столкновение интересов

Функция эскалации

Функция эскалации В рамках одного сценария повторение одной и той же символической темы посредством цепочки образов, связанных между собой одной или несколькими общими характеристиками, может быть способом подготовки встречи с неким завершающим цепочку исключительно

1. Понятие конфликта

1. Понятие конфликта В настоящий момент существует самостоятельная отрасль психологии труда, изучающая трудовой конфликт как составляющий элемент групповой динамики. Под конфликтом понимается возникновение трудноразрешимых противоречий, столкновение

Модели эскалации конфликта

Модели эскалации конфликта Термин эскалация имеет два близких значения. С одной стороны, он может означать использование все более жестких тактик, когда участники конфликта оказывают все больший нажим друг на друга. С другой стороны, этот термин может означать усиление

Схема эскалации конфликта в коллективе

Схема эскалации конфликта в коллективе Но чаще всего не реагировать на конфликт – все равно что оставлять в пустом доме тлеющие угли: пожара, конечно, может и не случиться, но уж если случится…Вообще аналогия между конфликтом и пожаром более глубока:1) и тот и другой

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФЛИКТА НА ЭТАПЕ ЭСКАЛАЦИИ

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФЛИКТА НА ЭТАПЕ ЭСКАЛАЦИИ Эскалация конфликта начинается на этапе первого инцидента или противоборствующего действия и заканчивается на этапе перехода к завершению конфликта в общей структуре конфликтной ситуации. Эскалация в зависимости от

ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА

ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА Социальный конфликт – это конфликт больших социальных групп, возникший на основании социального противоречия. В современном мире происходит обострение и увеличение числа социальных противоречий, что ведет к повышению

Источник