Способы образования третьего зародышевого листка

У всех многоклеточных животных, кроме губок и кишечнополостных, вслед за образованием экто- и энтодермы развивается третий зародышевый листок — мезодерма. Мезодерма имеет двойное происхождение. Одна ее часть имеет вид рыхлой массы клеток, выселяющихся поодиночке, из других зародышевых листков. Эта часть называется мезенхимой. Из мезенхимы впоследствии образуются все виды соединительной ткани, гладкая мускулатура, кровеносная и лимфатическая системы. В процессе филогенеза она возникла раньше. Вторая часть мезодермы называется мезобластом. Она возникает в виде компактного двусторонне-симметричного зачатка. Мезобласт образовался в филогенезе позже мезенхимы. В онтогенезе он развивается различными способами.

Телобластический способ, главным образом, наблюдается у первичноротых животных (типично протекает у моллюсков, кольчатых червей, ракообразных). Он проходит путем врастания многоклеточных зачатков с двух сторон бластопора или путем внедрения в этих же местах двух крупных клеток — телобластов. В результате размножения телобластов, от которых отделяются мелкие клетки, формируется мезодерма.

Энтероцельный способ наблюдается у вторичноротых (типичное течение у иглокожих, ланцетника). У них мезобласт отшнуровывается от стенки первичной кишки в виде парных мезодермальных карманов с зачатками целомической полости внутри.

Следовательно, на стадии образования зародышевых листков имеет место один и тот же процесс, варьирующий только в деталях. Сущность происходящих явлений заключается в дифференцировке трех зародышевых слоев: наружного — эктодермы, внутреннего — энтодермы и находящегося между ними среднего слоя — мезодермы. В дальнейшем за счет этих слоев развиваются различные ткани и органы.

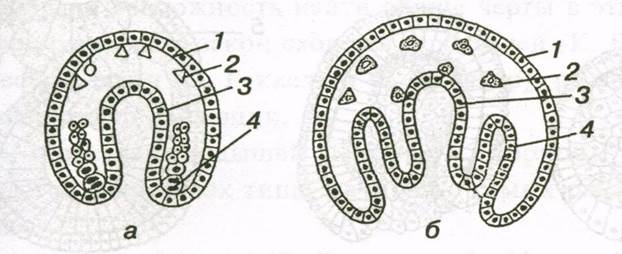

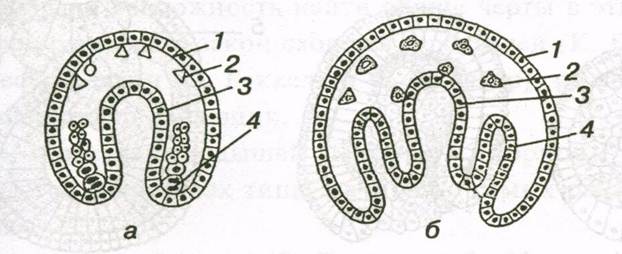

Рис. 5. Способы образования третьего зародышевого листка: А — телобластический, Б – энтероцельный, 1 – эктодерма, 2 – мезенхима, 3 – энтодерма, 4 – телобласт (а) и целомическая мезодерма (б).

Источник

Гаструляция — закладка зародышевых листков

Гаструляция представляет собой сложный процесс перемещения эмбрионального материала с образованием двух или трех слоев тела зародыша, называемых зародышевыми листками. В процессе гаструляции выделяют два этапа:

- образование эктодермы и энтодермы (двухслойный зародыш);

- образование мезодермы (трехслойный зародыш).

В зависимости от вида животного первый этап гаструляции может проходить разными путями:

- путем инвагинации, т. е. втягивания, гаструляция идет у животных с изолецитальном типом яиц.

- Вегетативный полюс бластулы втягивается внутрь, наподобие стенки продырявленного резинового мяча. Противоположные полюса бластодермы почти смыкаются в виде незначительной полости, а из шара возникает двухслойный зародыш. Внешний слой клеток носит название наружного листка, или эктодермы, внутренний слой — внутреннего листка, или энтодермы. Полость называется гастроцеле, или первичной кишкой, а вход в кишку получил наименование бластопоры, или первичного рта. Края его сближаются, образуя верхнюю и нижнюю губы.

- другим ее способом являются деламинация — расслоение;

- эпиболия — обрастание;

- иммиграция — проникновение внутрь;

- чаще всего имеет место смешанный тип.

Гаструляция

По окончании периода дробления у многоклеточных животных наступает период образования зародышевых листков — гаструляция. Гаструляция связана с перемещением эмбрионального материала. Сначала образуется ранняя гаструла, имеющая два зародышевых листка (эктодерму и энтодерму), затем поздняя гаструла, когда формируется 3-й зародышевый листок — мезодерма. Зародыш, образовавшийся в результате гаструляции, называется гаструлой.

Образование ранней гаструлы происходит следующими способами:

· иммиграцией (выселением клеток), у кишечнополостных;

· инвагинацией (впячиванием), у ланцетника;

· эпиболией (обрастанием), у лягушки;

· деляминацией (расщеплением), у кишечнополостных.

При иммиграции часть клеток бластодермы с поверхности зародыша уходит в бластоцель. Образуется наружный слой — эктодерма и внутренний — энтодерма. Бластоцель заполнена клетками.

При инвагинации определенный участок бластодермы (вегетативный полюс) прогибается внутрь и достигает анимального полюса. Образуется двуслойный зародыш-гаструла. Наружный слой клеток — эктодерма, внутренний — энтодерма выстилает полость первичной кишки (гастроцель). Отверстие, при помощи которого полость сообщается с внешней средой, называется первичным ртом — бластопором. У первичноротых животных (черви, моллюски, членистоногие) он превращается в ротовое отверстие, у вторичноротых — в анальное отверстие, а рот образуется на противоположном конце (хордовые).

Эпиболия характерна для животных, которые развиваются из телолецитальных яиц. Образование гаструлы идет за счет быстрого размножения микромеров, которые обрастают вегетативный полюс. Макромеры оказываются внутри зародыша. Образование бластопора не происходит и нет гастроцели.

Деляминация встречается у кишечнополостных, бластула которых похожа на морулу. Клетки бластодермы делятся на наружный и внутренний слои. Наружный слой образует эктодерму, внутренний — энтодерму (рис. 69).

У всех многоклеточных, кроме губок и кишечнополостных, возникает 3-й зародышевый листок — мезодерма. Формирование мезодермы происходит двумя способами: телобластическим или энтероцельным.

Телобластический способ свойствен первичноротым. На границе между эктодермой и энтодермой по бокам от бластопора клетки — телобласты — начинают делиться и дают начало мезодерме.

Энтероцельный способ характерен для вторичноротых. Клетки, формирующие мезодерму, обособляются в виде карманов первичной кишки. Полости карманов превращаются в целом. Мезодерма делится на отдельные участки — сомиты, из которых образуются определенные ткани и органы.

Рис. 69. Типы гаструл.

а — инвагинационная гаструла; б, в — две стадии развития иммиграционной гаструлы; г, д — две стадии развития деляминационной гаструлы; е, ж — две стадии развития эпиболической гаструлы; 1 — эктодерма; 2 — энтодерма; 3 — бластоцель.

Второй этап гаструляции — образование третьего (среднего) зародышевого листка. Он называется мезодермой, т. к. образуется между наружным и внутренним листками. Различают два основных способа образования мезодермы:

- телобластический. Он встречается у многих беспозвоночных;

- энтероцельный. Он характерен для хордовых.

В этом случае с двух сторон от первичной кишки образуются втягивания — карманы (целомические мешки). Внутри карманов находится полость, представляющая собой продолжение первичной кишки — гастроцеле. Целомические мешки полностью отшнуровываются от первичной кишки и разрастаются между эктодермой и энтодермой. Клеточный материал этих участков дает начало среднему зародышевому листку — мезодерме. Дорсальный отдел мезодермы, лежащий по бокам от нервной трубки и хорды, расчленен на сегменты — сомиты. Вентральный ее отдел образует сплошную боковую пластину, находящуюся по бокам кишечной трубки.

Сомиты дифференцируются на три отдела:

- медиальный (склеротом);

- центральный (миотом);

- латеральный (дерматом).

В вентральной части мезодермальной закладки принято различать нефрогонотом (ножка сомита) и спланхнотом. Закладка спланхнотома разделяется на два листка, между которыми образуется полость. В отличие от бластоцеле, она получила название внутренней полости, или целома. Один из листков, висцеральный, граничит с энтодермальной кишечной трубкой, а другой, париетальный, подлежит непосредственно эктодерме.

Источник

1.5.3. Образование зародышевых листков (гаструляция)

По окончании периода дробления зародыши всех многоклеточных животных вступают в период образования зародышевых слоев (листков). Этот этап называется гаструляцией.

В процессе гаструляции различают два этапа. Сначала образуется ранняя гаструла, имеющая два зародышевых листка: наружный – эктодерму и внутренний – энтодерму. Затем наступает поздняя гаструла, когда образуется средний зародышевый листок – мезодерма. Образование гаструлы протекает по-разному.

Выделяют 4 типа гаструляции:

1) Иммиграция — гаструляция путем выселения отдельных клеток из бластодермы внутрь. Впервые описана И. И. Мечниковым у зародышей медуз. Иммиграция может быть униполярной, биполярной и мультиполярной, т. е. при иммиграции клетки выселяются из одной, двух или нескольких зон сразу. Иммиграция, наблюдающаяся у кишечно-полостных, стоящих в эволюционном ряду ниже всех многоклеточных, является самым древним типом гаструляции.

2) Инвагинация — гаструляция путем впячивания вегетативного полюса. Она характерна для низших хордовых, иглокожих, некоторых кишечно-полостных, т.е. она наблюдается у зародышей, развивающихся из изолецитальных яиц, характеризующихся полным равномерным дроблением.

3) Эпиболия — обрастание.

Если зародыш развивается из телолецитального яйца, а на вегетативном полюсе бластулы находятся крупные, богатые желтком макромеры, то прогибание вегетативного полюса затруднено, и гаструляция происходит за счет быстрого размножения микромеров, которые обрастают вегетативный полюс. При этом макромеры оказываются внутри зародыша. Эпиболия наблюдается у земноводных, она сочетается с перемещением бластодермы внутрь зародыша (инвагинация) на границе анимального и вегетативного полюсов, т. е. эпиболия в чистом виде практически не встречается.

4) Деляминация — расслоение. При этом типе гаструляции, наблюдающейся у некоторых кишечно-полостных, имеющих бластулу в виде морулы (отсутствует в бластуле бластоцель), клетки бластодермы делятся на наружные и внутренние. В результате за счет наружных клеток образуется эктодерма гаструлы, а за счет внутренних — энтодерма.

Рис. 4. Типы гаструл: а – инвагинационная гаструла; б, в – две стадии развития иммиграционной гаструлы; г, д – две стадии развития деляминационной гаструлы; е, ж – две стадии развития эпиболической гаструлы; 1 – эктодерма; 2 – энтодерма; 3 – бластоцель.

Несмотря на разнообразие типов гаструляции, сущность процесса сводится к одному: однослойный зародыш (бластула) превращается в двухслойный зародыш (гаструлу).

1.5.4. Способы образования третьего зародышевого листка

У всех многоклеточных животных, кроме губок и кишечнополостных, вслед за образованием экто- и энтодермы развивается третий зародышевый листок — мезодерма. Мезодерма имеет двойное происхождение. Одна ее часть имеет вид рыхлой массы клеток, выселяющихся поодиночке, из других зародышевых листков. Эта часть называется мезенхимой. Из мезенхимы впоследствии образуются все виды соединительной ткани, гладкая мускулатура, кровеносная и лимфатическая системы. В процессе филогенеза она возникла раньше. Вторая часть мезодермы называется мезобластом. Она возникает в виде компактного двусторонне-симметричного зачатка. Мезобласт образовался в филогенезе позже мезенхимы. В онтогенезе он развивается различными способами.

Телобластический способ, главным образом, наблюдается у первичноротых животных (типично протекает у моллюсков, кольчатых червей, ракообразных). Он проходит путем врастания многоклеточных зачатков с двух сторон бластопора или путем внедрения в этих же местах двух крупных клеток — телобластов. В результате размножения телобластов, от которых отделяются мелкие клетки, формируется мезодерма.

Энтероцельный способ наблюдается у вторичноротых (типичное течение у иглокожих, ланцетника). У них мезобласт отшнуровывается от стенки первичной кишки в виде парных мезодермальных карманов с зачатками целомической полости внутри.

Следовательно, на стадии образования зародышевых листков имеет место один и тот же процесс, варьирующий только в деталях. Сущность происходящих явлений заключается в дифференцировке трех зародышевых слоев: наружного — эктодермы, внутреннего — энтодермы и находящегося между ними среднего слоя — мезодермы. В дальнейшем за счет этих слоев развиваются различные ткани и органы.

Рис. 5. Способы образования третьего зародышевого листка: А — телобластический, Б – энтероцельный, 1 – эктодерма, 2 – мезенхима, 3 – энтодерма, 4 – телобласт (а) и целомическая мезодерма (б).

Источник

Способы образования третьего зародышевого листка

У всех многоклеточных животных, кроме губок и кишечнополостных, вслед за образованием экто- и энтодермы развивается третий зародышевый листок — мезодерма. Мезодерма имеет двойное происхождение. Одна ее часть имеет вид рыхлой массы клеток, выселяющихся поодиночке, из других зародышевых листков. Эта часть называется мезенхимой. Из мезенхимы впоследствии образуются все виды соединительной ткани, гладкая мускулатура, кровеносная и лимфатическая системы. В процессе филогенеза она возникла раньше. Вторая часть мезодермы называется мезобластом. Она возникает в виде компактного двусторонне-симметричного зачатка. Мезобласт образовался в филогенезе позже мезенхимы. В онтогенезе он развивается различными способами.

Телобластический способ, главным образом, наблюдается у первичноротых животных (типично протекает у моллюсков, кольчатых червей, ракообразных). Он проходит путем врастания многоклеточных зачатков с двух сторон бластопора или путем внедрения в этих же местах двух крупных клеток — телобластов. В результате размножения телобластов, от которых отделяются мелкие клетки, формируется мезодерма.

Энтероцельный способ наблюдается у вторичноротых (типичное течение у иглокожих, ланцетника). У них мезобласт отшнуровывается от стенки первичной кишки в виде парных мезодермальных карманов с зачатками целомической полости внутри.

Следовательно, на стадии образования зародышевых листков имеет место один и тот же процесс, варьирующий только в деталях. Сущность происходящих явлений заключается в дифференцировке трех зародышевых слоев: наружного — эктодермы, внутреннего — энтодермы и находящегося между ними среднего слоя — мезодермы. В дальнейшем за счет этих слоев развиваются различные ткани и органы.

Рис. 5. Способы образования третьего зародышевого листка: А — телобластический, Б – энтероцельный, 1 – эктодерма, 2 – мезенхима, 3 – энтодерма, 4 – телобласт (а) и целомическая мезодерма (б).

Источник