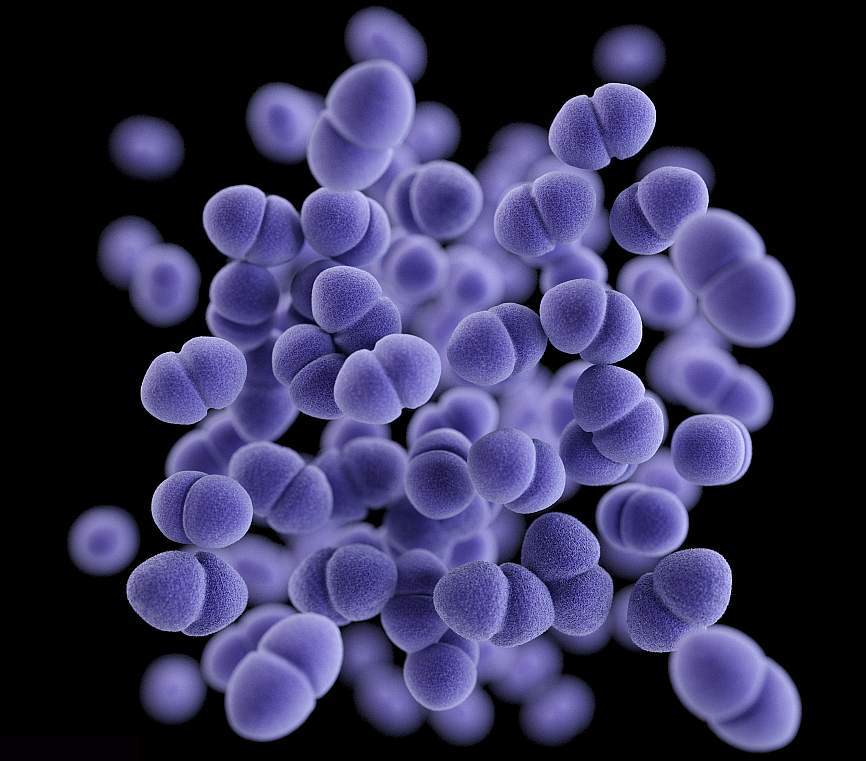

Enterococcus faecium (энтерококки фэциум)

Энтерококки — молочнокислые грамположительные бактерии, не образующие спор и капсул, факультативные анаэробы (способные использовать энергию брожения и поэтому, жить и при больших и при ничтожных количествах кислорода). Оптимальная температура культивирования энтерококков от 35 до 37° С. Энтерококки осуществляют метаболизм бродильного типа, ферментируют разнообразные углеводы с образованием в основном молочной кислоты, но не газа, снижая кислотность среды до 4,2–4,6 pH. Энтерококки высокорезистентны к различным факторам внешней среды и дезинфицирующим средствам, могут длительное время сохранять жизнеспособность на предметах домашнего обихода, выдерживают нагревание до 60° С в течение 30 минут.

Энтерококки E. faecium колонизируют преимущественно тонкую кишку. Они обладают высокой ферментативной активностью, выраженным антагонизмом по отношению к условно-патогенным микробам (вырабатывают энтероцины), выживают в желчи.

Enterococcus faecium также является условно-патогенным микробом. С одной стороны, он необходимый для человека микроорганизм (в опытах на животных было доказано, что отсутствие Enterococcus faecium в кишечнике может привести к гибели животного от инфекции), но, с другой, может быть причиной различных заболеваний.

Энтерококки, в том числе Enterococcus faecium, всё чаще становятся причиной внутрибольничных инфекций. В течение последних десятилетий отмечен рост резистентности энтерококков к ванкомицину. В клиническом материале от человека, кроме Е. faecium, встречаются также Е. faecalis, Е. gilvus и E. pallens. E. faecium составляло 5–10 % от всех выделенных у человека энтерококков, 80–90% — E. faecalis (Бондаренко В.М. Суворов А.Н. Симбиотические энтерококки и проблемы энтерококковой оппортунистической инфекции). Частота резистентности к ванкомицину у штаммов Enterococcus faecium достигает 50 %, что гораздо выше, чем у штаммов наиболее часто встречающегося у человека Enterococcus faecalis (5%).

Enterococcus faecium участвуют в реакции трансплантат против хозяина (Карпеева Ю.С. и др.).

Enterococcus faecium заселяет кишечник человека в первые дни жизни. Заселение энтерококками происходит более активно у детей, находящихся на грудном вскармливании.

Enterococcus faecium, как и другие энтерококки, применяются в пищевой промышленности, где используются способность энтерококков гидролизовать лактозу, сбраживать молоко, эффективно подавлять болезнетворные бактерии в самих пищевых продуктах, а также их высокая устойчивость к воздействию кислот, солей и высокой температуры. Различные штаммы Enterococcus faecium широко применяются при изготовлении разных сортов сыра и копченостей. Ниже даны некоторые примеры:

- штамм Enterococcus faecium FAIR-E 198 используется при приготовлении сыра «фета»

- штаммы RZS C5 и DPC 1146 — сыр Чеддер

- штаммы CCM 4231 и RZS C13 — испанская колбаса холодного копчения

- штамм CTC49 2 — колбаса твердого копчения и копченая свинина

Антибиотики, активные в отношении Enterococcus faecium

Антибактериальные средства (из имеющих описание в данном справочнике), активные в отношении Enterococcus faecium: ванкомицин, нифурател, доксициклин (не ко всем штаммам).

Для лечения энтерококковых инфекций, в том числе вызванных резистентными к ванкомицину штаммами Enterococcus faecium, применяется антибактериальный препарат линезолид.

Не активен в отношении Enterococcus faecium линкомицин.

Публикации и видео для профессионалов здравоохранения, затрагивающие роль Enterococcus faecium в заболеваниях ЖКТ и их лечении

На сайте GastroScan.ru в разделе «Видео» имеются подраздел для пациентов «Популярная гастроэнтерология» и подраздел «Для врачей», содержащий видеозаписи докладов, лекций, вебинаров по различным направлениям гастроэнтерологии для профессионалов здравоохранения.

Enterococcus faecium в систематике бактерий

По современным представлениям вид Enterococcus faecium относится к роду Enterococcus (энтерококки), который входит в семейство Enterococcaceae, порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип Firmicutes, Terrabacteria group, царство Бактерии.

По принятой ранее классификации энтерококки относились к стрептококкам группы D и Enterococcus faecium назывались Streptococcus faecium (стрептококки фэциум).

Источник

Enterococcus faecalis (энтерококк фекальный)

Фекальные энтерококки — самые часто встречающиеся в организме человека и домашней птицы энтероккоки. Фекальные энтерококки также колонизируют кишечник крупного рогатого скота, свиней, собак, лошадей, овец и коз.

Фекальный энтерококк может являться возбудителем различных инфекций: мочевыводящих путей, интраабдоминальных, органов малого таза, раневых, эндокардита. Фекальные энтерококки, наряду с энтерококками вида фэциум являются наиболее патогенными видами среди энтерококков, они составляют 80–90% от всех выделенных в клиническом материале человека энтерококков. Фекальные энтерококки часто бывают причиной внутрибольничных инфекций (Бондаренко В.М. Суворов А.Н. Симбиотические энтерококки и проблемы энтерококковой оппортунистической инфекции).

Enterococcus faecalis участвуют в реакции трансплантат против хозяина (Карпеева Ю.С. и др.).

В то же время, фекальные энтерококки входят в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и многих позвоночных, играют важную роль в обеспечении колонизационной резистентности слизистой оболочки. Основное место обитания фекального энтерококка в организме — тонкая кишка, но он также встречается в толстой кишке, губчатой части мочеиспускательного канала, в половых органах, и, иногда, в полости рта. Фекальные энтерококки присутствуют в кале 90 % взрослых людей. Количество фекальных энтерококков во внешней среде является значимым санитарным и эпидемиологическим показателем ее фекальной загрязненности.

Фекальные энтерококки в пищевой промышленности

Инфекция мочевых путей и фекальные энтерококки

Бактериурия — наличие бактерий в моче может является признаком воспаления в мочевыводящих путях, мочевом пузыре, почках. При отсутствии каких-либо симптомов, истинная бактериурия (инфекция мочевых путей) диагностируется при наличии не менее 10 5 микробных тел в 1 мл свежевыпущенной мочи, иначе предполагается, что загрязнение мочи происходит при ее заборе. При наличии симптомов или при заборе мочи катетером диагностический порог может быть значительно уменьшен. Часто бактериурия не сопровождается какими-либо симптомами, тогда она называется бессимптомной или асимптоматическая бактериурией. В то же время, бактериурия нередко сочетается с симптомами цистита, пиелонефрита, простатита, уретрита, а также встречается у беременных. Бессимптомная бактериурия не всегда требует немедленного лечения.

Одним из возбудителей воспалений мочевыводящих путей (ВМП) является фекальный энтерококк, на долю которого приходится от 1 до 18 % (в зависимости от типа заболевания) всех выявленных при бактериурии патогенных микроорганизмов. Остальные виды энтерококков практически не встречаются среди возбудителей ВМП.

Активность антибиотиков в отношении Enterococcus faecalis

Антибактериальные средства (из имеющих описание в данном справочнике), активные в отношении Enterococcus faecalis: левофлоксацин, норфлоксацин, офлаксацин, рифаксимин, нифурател, доксициклин (не ко всем штаммам). Enterococcus faecalis умеренно чувствителен к ципрофлоксацину. 74 % штаммов Enterococcus faecalis не чувствительны к тетрациклину. Не активны в отношении Enterococcus faecalis линкомицин и клиндамицин. Чувствительные к ванкомицину и гентамицину штаммы Enterococcus faecalis чувствительны также к моксифлоксацину.

Для лечения острых неосложненных инфекций мочевыводящих путей, вызванных Enterococcus faecalis могут быть рекомендованы нитрофураны, цефалоспорины III поколения, гентамицин, фторхинолоны, последние — с оговоркой о неблагоприятных тенденциях к росту устойчивости. Следует отметить, что цефалоспорины лишены активности против энтерококков, а ранние фторхинолоны (ломефлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин) обладают слабой активностью против Enterococcus faecalis.

Enterococcus faecalis в систематике бактерий

По современным представлениям вид Enterococcus faecalis относится к роду Enterococcus (энтерококки), который входит в семейство Enterococcaceae, порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип Firmicutes, Terrabacteria group, царство Бактерии.

По принятой ранее классификации энтерококки относились к стрептококкам серогруппы D и Enterococcus faecalis назвался Streptococcus faecalis. Традиционно он иногда называется фекальным стрептококком.

Источник

Энтерококки

Темой сегодняшнего разговора будут одни из наиболее распространенных микроорганизмов из семейства Enterobacteriaceae — энтерококки, которые являются грамположительными кокками и факультативными анаэробами.

Автор: Трубачева Е.С., врач – клинический фармаколог

Темой сегодняшнего разговора будут одни из наиболее распространенных микроорганизмов из семейства Enterobacteriaceae — энтерококки, которые являются грамположительными кокками и факультативными анаэробами.

Микробиологические аспекты

Энтерококки входят в состав нормальной микрофлоры кишечника, обитают в основном в тонкой кишке и при этом, обнаруживаясь за пределами своей естественной среды обитания, являются возбудителями множества социально-значимых заболеваний. Наибольшее клиническое значение имеют E.faecalis и E.faecium.

Отличительным свойством энтерококков является их способность к образованию биопленок. О биопленках достаточно подробно мы рассуждали в статье, посвященной синегнойной палочке. И специфика течения многих заболеваний, вызванных энтерококками, объясняется именно пленкообразованием.

Клинические аспекты

Наиболее частым возбудителем внебольничных инфекций является E.faecalis — сюда относятся инфекции мочевыводящих путей и инфекционные эндокардиты у внутривенных наркозависимых пациентов.

E.faecium наиболее часто выявляется при нозокомиальных инфекциях — здесь преобладают так же инфекции мочевыводящих путей, но связанные с проведением инструментальных методов исследования, а также всевозможные виды бактеремий, связанных с медицинскими вмешательствами.

Когда мы можем думать о состояниях, вызванных энтерококками?

- Менингиты, как следствие черепно-мозговых травм, нейрохирургических вмешательств и при наличии антомических дефектов центральной нервной системы

- Перитониты любой этиологии

- Пельвиоперитониты (в составе микст-флоры)

- У пациентов с диабетической стопой

- У пациентов с инфекциями мочевыводящих путей, особенно в случаях их катетеризации

- Уросепсис

- У внутривенных наркозависимых — наравне с зеленящими стрептококками — энтерококки являются одними из наиболее частых возбудителей, а потому эмпирическая антибактериальная терапия должна перекрывать оба эти возбудителя

- Холангиты и инфекции билиарного тракта

- Катетер-ассоциированные инфекции (наряду с эпидермальными стафилококками)

Существуют следующие факторы риска инфицирования энтерококками:

- Длительные и неоднократные госпитализации

- Пациенты старшего возраста

- Пациенты с иммунодефицитами различной этиологии

- Лица, страдающие хроническими заболеваниями, такими как рак и диабет

- Пациенты с установленными мочевыми катетерами

- Пациенты на гемодиализе

- Пациенты с нейтропениями

- Наличие центральных венозных катетеров и дефекты ухода за оными

- Использование в стационарах антибиотиков широкого спектра действия (срабатывает принцип «свято место пусто не бывает», и энтерококки получают селективное преимущество на поле боя, где полегла остальная микрофлора)

- Недавно прооперированные пациенты или пациенты с открытыми ранами и язвами (высокий риск внутрибольничного инфицирования)

- Пациенты с установленными дренажами, а также интубированные пациенты (риск внутрибольничного инфицирования)

Как мы можем заметить, основную роль в развитии заболеваний, вызванных энтерококками, играет человеческий, точнее ятрогенный фактор. Энтерококки, как и вся остальная кишечная микрофлора, по воздуху летать не умеют, да и ножками не ходят, а потому главное в их нераспространении — чистота наших рук и соблюдение санитарно-противоэпидемических правил, написанных, как и большинство подобных документов (например, как ПДД), кровью, причем кровью пациентов.

Аспекты лечения

Их можно разделить на лекарственные и нелекарственные.

Аспекты медикаментозного лечения

Здесь автор отступит от правила и не отправит изучать вопрос по книжкам и таблицам, а попытается расписать антибактериальную терапию более подробно. Это связано и со спецификой самого возбудителя, и со спецификой контингента, имеющего заболевания, им вызванные.

- Инфекционный эндокардит

Как уже упоминалось ранее, наряду с зеленящим стрептококком, а вообще намного чаще, энтерококк является основным возбудителем инфекционного эндокардита у лиц с внутривенной наркотической зависимостью. Проще говоря, если перед вами наркозависимый, и у него эндокардит трикуспидального клапана, то первое, о чем вы должны подумать, — это энтерококк, и эмпирическую терапию назначать с учетом этого знания. Конечно, могут быть варианты в виде того же зеленящего стрептококка или даже золотистого стафилококка, но эти возбудители более присущи пациентам с несанированной ротовой полостью и на митральном клапане (зеленящий) или после кардиохирургического вмешательства (золотистый стафилококк). Также на стафилококковый, а не энтерококковый характер поражения будет намекать снимок органов грудной клетки в прямой проекции, подозрительно напоминающий решето (один раз увидев стафилококковую метастатическую пневмонию ее уже ни с чем не перепутаешь).

Чем будем лечить?

Как ни странно это прозвучит в современных условиях, но препаратами выбора будут представители аминопенициллинового ряда — ампициллин (дешевле) или амоксициллин (в разы дороже) в обязательной комбинации с аминогликозидом — гентамицином (этот дешевле) или амикацином. Поэтому если вы работаете в стационаре скорой помощи и у вас попадаются пациенты данной категории — ампициллин для инъекций крайне рекомендуется иметь на полках аптеки в достаточных количествах. Это до сих пор дешево, сердито и очень эффективно в случаях терапии энтерококковых инфекций почти любой этиологии, и главное правильно рассчитать дозу, так как аминопенициллины относятся к так называемым время-зависимым препаратам (читаем первую и вторую часть здесь).

Повторимся еще раз — аминопенициллины в данном случае должны использоваться только в комбинации с аминогликозидами ввиду их синергетического действия в отношении энтерококков и ввиду вероятности микст-инфекции у подобной категории пациентов.

Вопрос по эмпирическому использованию ванкомицина остается дискуссионным — если в случае E.faecalis его можно назначать на уровне эмпирической терапии, когда у пациента имеется документированная аллергия на пенициллины (если конечно вам покрасили мазок по Граму или ваш стационар настолько крут, что имеет свой масс-спектрометр), то в случае E.faecium даже начинать не стоит — сразу зовите специально обученного человека, пусть он думает, что дальше делать.

Как уже было выше упомянуто, цефалоспорины назначать не стоит — энтерококки к ним природно устойчивы. А для того чтобы рука потянулась к карбопенемам, вам надо иметь доказанную мульти-резистентность возбудителя.

- Ампициллин назначается в дозировке 2 грамма каждые 4 часа внутривенно (6 раз в сутки, так как препарат создает времязависимую подавляющую концентрацию), либо, если уж совсем денег нет, то можно использовать пенициллин в дозировке 18-24 млн ЕД в сутки в виде суточной инфузии, если в отделении есть инфузомат (если нет, то делим на шесть введений). Таблетированными формами ампициллина пользоваться нельзя, и не только в таких серьезных ситуациях — у таблеток большие проблемы с биодоступностью (менее 40%), то есть создать бактерицидную концентрацию почти не реально.

- Гентамицин рассчитывается на килограмм массы тела (1 мг/кг/сут) и вводят однократно внутримышечно (так как он относится к дозозависимым антибиотикам). Стоит отдельно отметить, что правило отмены через 7-10 суток в отношении гентамицина в случае жизнеугрожающих инфекций не действуют, так как польза превышает возможный вред, и препараты назначаются на весь срок лечения под контролем клиренса креатинина, который берется до начала лечения и далее каждые три дня.

В случае развития резистентности к ампициллину используется его защищенная форма в виде ампициллина/сульбактама в комбинации с гентамицином. Дозировки рассчитываются по ампициллину.

Если совсем не повезло и лаборатория дала мультирезистентного фекального энтерококка, то используется комбинация ванкомицин (15 мг/кг/сут) в комбинации с гентамицином (8 мг/кг/сут) под жесточайшим контролем функции почек. Кроме того, в случае мультирезистентного возбудителя может быть использована комбинация имипенема с ампициллином, если, конечно, сможете обосновать ее для страховой компании — автор обосновывала, необходимый эффект получала, пациент не только выживал, но и выздоравливал. Только призывать к такого рода схемам, описанным, в основном, в американской литературе, автор ни в коем случае не будет, особенно в нынешние неспокойные времена. Сейчас наши основные документы по назначению любого вида терапии располагаются здесь.

В случае обнаружения резистентного E.faecium препаратом выбора становится линезолид и, не побоюсь этого слова, молитва, так как срок лечения не менее 8 недель, а кто нам столько препарата выдаст, да и прогноз при применении бактериостатика как-то не очень.

- Катетер-ассоциированные инфекции: помимо удаления катетера и обязательного исследования оного в микробиологической лаборатории, установки нового катетера в новом месте, также используется ампициллин в комбинации с гентамицином (в тех же дозировках, что описаны выше) либо ванкомицин (15 мг/кг/сут), если пациент демонстрирует аллергическую реакцию на оные, либо линезолид 600 мг каждые 12 часов, либо даптомицин 6 мг/кг/сут (если сможете его добыть).

- Инфекции мочевыводящих путей — здесь предпочтение стоит отдать пероральному амоксициллину в комбинации с клавулановой кислотой дважды в день. Вызвана сия рекомендации тем, что это чаще всего эта инфекция, присущая амбулаторному этапу, будет вызвана дикой и непуганой флорой, и заодно прикроетесь от вероятной кишечной палочки как второго возбудителя. Если ситуация развилась в стационаре — смотрим пункт первый и лечим по той же схеме.

- Отдельного упоминания требует лечение ванкомицин-резистентных энтерококков, так как видят их уже практически все доктора хирургического и реанимационного профиля. Арсенал наш в этом случае крайне беден — это, по сути, только линезолид да даптомицин. Линезодид является бактериостатиком, дающим высокие риски миелосупресии и тромбоцитопении через 2 недели от начала применения, которое должно составлять не менее 8 недель, но это, по сути, единственный шанс для пациента с энтероккоковым менингитом, устойчивым к ванкомицину, так как даптомицин, который надо найти, и как-то убедить его купить (стоит он просто безбожных денег), в мозговые оболочки не проникает в виду размера самой молекулы. Можно также упомянуть о тигециклине (100 мг нагрузочная и далее по 50 мг каждые 12 часов), но он тоже стоит как самолет. Поэтому самым лучшим вариантом лечения ванкомицин-устойчивых энтерококковых инфекций является их недопущение в принципе, то есть СанПин, СанПин и еще раз СанПин. А уж если такой пациент все-таки приключился, то необходима немедленная изоляция оного в отдельную палату, а еще лучше в изолятор, чтобы от него не переинфицировать всех вокруг, если вдруг кто-то про обработку рук забудет.

На этом краткий обзор энтерококковых инфекций закончим, и из кишечной микрофлоры у нас останется только королева внтурибольничных инфекций — ее величество Klebsiella, о которой мы поговорим в одной из следующих публикаций.

Источник