Энергетический обмен способы питания гдз

1. Дайте определения диссимиляции (энергетического обмена).

Диссимиляция – совокупность реакций расщепления, при котором выделяется энергия, необходимая для реакций биосинтеза.

2. Выберите и подчеркните правильный вариант ответа на вопрос.

Какое из нижеперечисленных химических соединений является универсальным носителем энергии в клетке?

Ответ: молочная кислота, глюкоза, АТФ , жирные кислоты, витамин С, хлорофилл, глицерин, аминокислоты.

3. Назовите органоид клетки, в котором вырабатывается универсальный носитель энергии.

4. Перечислите основные этапы энергетического обмена.

2. Бескислородный (гликолиз).

3. Аэробное дыхание (кислородное расщепление).

5. Охарактеризуйте первый этап энергетического обмена по следующим позициям.

2. Исходные вещества: молекулы ди- и полисахаридов, жиров, белков, нуклеиновых кислот.

3. Образующиеся продукты: глюкоза, глицерин, жирные кислоты, аминокислоты, нуклеотиды.

4. Энергетический выход: небольшое количество энергии, которое рассеивается в виде теплоты.

6. Охарактеризуйте второй этап энергетического обмена по следующим позициям.

2. Исходные вещества: глюкоза.

3. Образующиеся продукты: молочная кислота, спирт, углекислый газ, уксусная кислота, ацетон.

4. Энергетический выход: образуется 2 молекулы АТФ. В виде химической связи в молекуле АТФ сохраняется 40% энергии, а остальная рассеивается в виде тепла.

7. Установите соответствие между двумя вариантами процессами брожения и их характеристиками.

А. Молочнокислое брожение.

Б. Спиртовое брожение.

1. Источник энергии – глюкоза.

2. Конечные продукты – диоксид углерода и этанол.

3. Конечные продукты – молочная кислота.

4. Не нуждается в кислороде.

5. Выход энергии – две молекулы АТФ.

6. КПД процесса – 40%.

8. Охарактеризуйте по следующим позициям этап энергетического обмена, в наибольшей мере обеспечивающий клетку энергией.

1. Название этапа: аэробное дыхание.

2. Условия реализации (зависимость от кислорода): в присутствии кислорода.

3. Исходные вещества: молочная кислота и другие продукты, образовавшиеся во время 2 стадии.

4. Образующиеся продукты: вода, углекислый газ.

5. Морфологическая основа (локализация в клетке): митохондрии.

6. Энергетический выход: 36 молекул АТФ.

9. Закончите приведенную ниже классификацию живых организмов в зависимости от способов получения энергии.

10. Установите соответствие между названием группы организмов и ее характеристикой.

1. В качестве внешнего источника энергии используют энергию, освобождающуюся при окислительно-восстановительных реакциях.

2. В качестве внешнего источника энергии используют энергию света.

3. В качестве внешнего источника энергии используют энергию, освобождающуюся при окислении органических соединений.

11. Ответьте, как называется процесс биосинтеза органических соединений из неорганических, идущий за счет световой энергии.

12. Впишите недостающее слово.

Процесс биосинтеза органических соединений из неорганических, идущий за счет энергии, освобождающейся при окислительно-восстановительных реакциях, называется хемосинтез .

13. Установите соответствие.

1. зеленые растения

2. нитрифицирующие бактерии

14. Выберите и впишите правильный вариант окончания утверждения.

Источником молекулярного кислорода, образующегося в качестве побочного продукта при фотосинтезе, является (вода, диоксид углерода ).

15. Напишите суммарное уравнение фотосинтеза.

16. Ответьте, какой процесс эффективнее.

А) синтез АТФ при фотосинтезе в хлоропластах или

Б) синтез АТФ в митохондриях с участием кислорода при дыхании растений

И во сколько раз.

В хлоропластах образуется в 30 раз больше АТФ, чем в митохондриях того же растений при участии кислорода.

17. Установите соответствие.

А. Пластический обмен.

Б. Энергетический обмен.

1. Ферментативное расщепление гликогена.

2. Разборка мембран отслуживших свой срок органелл.

3. Самосборка биомембран.

4. Окисление глюкозы до молочной кислоты.

5. Самоудвоение ДНК.

6. Биосинтез РНК на матрице ДНК.

7. Спиртовое брожение.

8. Присоединение жирных кислот к глицерину с образованием жиров

9. Биосинтез глюкозы из диоксида углерода при участии света.

Источник

Энергетический обмен способы питания гдз

Подробное решение Раздел стр. 27 по биологии для учащихся 9 класса, авторов С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин 2016

Вопрос 1. Что такое диссимиляция?

Совокупность реакции расщепления называют энергетическим обменом клетки или диссимиляцией. Диссимиляция прямо противоположна ассимиляции: в результате расщепления вещества утрачивают сходство с веществами клетки.

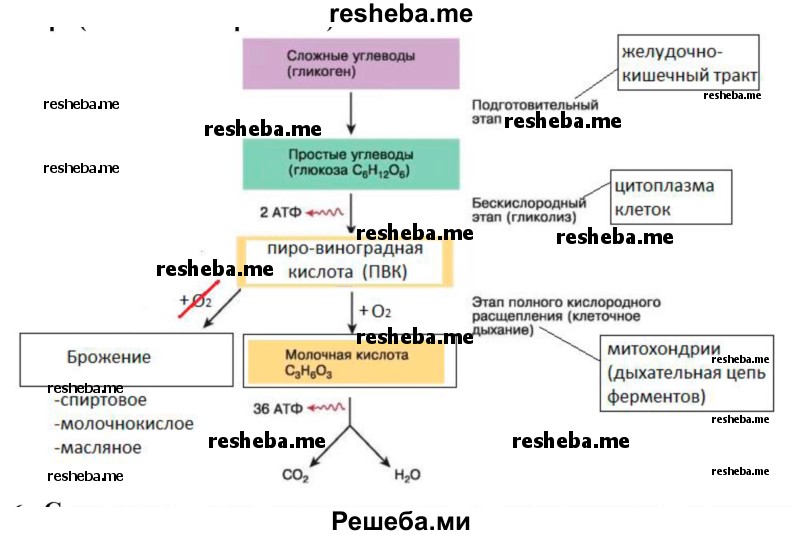

Вопрос 2. Изобразите схематично этапы энергетического обмена.

Энергетический обмен обычно делят на 3 этапа. Первый этап – подготовительный. На этом этапе молекулы ди- и полисахаридов, жиров, белков распадаются на мелкие молекулы – глюкозу, глицерин и жирные кислоты, аминокислоты, крупные молекулы нуклеиновых кислот – на азотистые основания – нуклеотиды. На этом этапе выделяется небольшое количество энергии, которая рассеивается в виде тепловой энергии.

Второй этап – бескислородный, или неполный. Он называется также анаэробным дыханием или брожением. Термин «брожение» обычно применяют по отношению к процессам, протекающим в клетке микроорганизмов или растений. Образующиеся на этом этапе вещества при участии ферментов вступают на путь дальнейшего расщепления. В мышцах, например, в результате анаэробного дыхания молекула глюкозы распадается на 2 молекулы молочной кислоты (гликолиз). В реакциях расщепления глюкозы участвуют фосфорная кислота и АДФ.

Третий этап энергетического обмена – стадия аэробного дыхания, или кислородного расщепления. Реакции этой стадии энергетического обмена также катализируются ферментами. При доступе О к клетке образовавшиеся во время предыдущего этапа вещества окисляются до конечных продуктов – Н2О и СО2. кислородное дыхание сопровождается выделением большого количества энергии и аккумуляцией ее в молекулах АТФ.

Вопрос 3. В чём заключается роль АТФ в клетке?

Живые организмы могут использовать только химически связанную энергию. Каждое вещество обладает определенным запасом потенциальной энергии. Главными материальными носителями ее являются химические связи, разрыв или преобразование которых приводит к освобождению энергии. Энергетический уровень одних связей имеет величину 8—10 кДж — эти связи называются нормальными. В других связях заключена значительно большая энергия — 25—40 кДж — это так называемые макроэргические связи. Почти все известные соединения, обладающие такими связями, имеют в своем составе атомы фосфора или серы, по месту которых в молекуле и локализованы эти связи. Одним из соединений, играющих важнейшую роль в жизнедеятельности клетки, является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) состоит из органического основания аденина (I), углевода рибозы (II) и трех остатков фосфорной кислоты (III). Соединение аденина и рибозы называется аденозином. Пирофосфатные группы имеют макроэргические связи, обозначенные значком

. Разложение одной молекулы АТФ с участием воды сопровождается отщеплением одной молекулы фосфорной кислоты и выделением свободной энергии, которая равна 33—42 кДж/моль. Все реакции с участием АТФ регулируются ферментными системами.

Вопрос 4. В каких структурах клетки осуществляется синтез АТФ?

Синтез АТФ происходит в мембранах митохондрий в процессе дыхания, поэтому все ферменты и кофакторы дыхательной цепи, все ферменты окислительного фосфорилирования локализованы в данных органеллах.

Вопрос 5. Сравните известные вам типы питания организмов.

По способу получения органических веществ, т. е. по способу питания, все организмы делятся на две группы: автотрофные и гетеротрофные.

Вопрос 6. Какие организмы называют автотрофными? На какие группы делят автотрофные организмы?

Автотрофы – это организмы, которые способны сами синтезировать необходимые им органические вещества, получая из окружающей среды углерод в виде СO2, воду и минеральные соли. К ним относятся некоторые бактерии и все зелёные растения.

В зависимости от того, какой источник энергии автотрофные организмы используют для синтеза органических соединений, их делят на две группы: фототрофы и хемотрофы. Для фототрофов источником энергии служит свет, а хемотрофы используют энергию, освобождающуюся при окислительно-восстановительных реакциях.

Вопрос 7. Почему в результате фотосинтеза у зелёных растений в атмосферу выделяется свободный кислород?

Источником молекулярного кислорода, образующегося в процессе фотосинтеза и выделяющегося в атмосферу, является фотолиз – разложение воды под влиянием света. Кроме фотолиза воды, энергия света используется в световой фазе для синтеза АТФ из АДФ и фосфата без участия кислорода. Это очень эффективный процесс: в хлоропластах образуется в 30 раз больше АТФ, чем в митохондриях тех же растений с участием кислорода. Таким путём накапливается энергия, необходимая для процессов связывания СO2.

Вопрос 8. Объясните, почему, несмотря на то что в процессе фотосинтеза синтезируется АТФ, фотосинтез относят к пластическому обмену.

Пластическим обменом называют совокупность реакций биохимического синтеза. Вследствие этих реакций из соединений, поступающих в клетку, образуются необходимые для нее вещества. Основные процессы пластического обмена — это биосинтез белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, а также фотосинтез и хемосинтез. А так, как при фотосинтезе синтезируются органические вещества, то этот процесс относят к пластическому обмену.

Вопрос 9. Что такое хемосинтез? Расскажите о значении хемосинтезирующих бактерий в природе.

Хемосинтез — тип питания бактерий, основанный на усвоении СO2 за счет окисления неорганических соединений.

Многие виды бактерий, способные синтезировать необходимые им органические соединения из неорганических за счет энергии химических реакций окисления, происходящих в клетке, относятся к хемотрофам. Захватываемые бактерией вещества окисляются, а образующаяся энергия используется на синтез сложных органических молекул из CO2 и H2O. Этот процесс носит название хемосинтеза.

Важнейшую группу хемосинтезирующих организмов представляют собой нитрифицирующие бактерии. Исследуя их, С. Н. Виноградский в 1887 г. открыл процесс хемосинтеза.

Эти бактерии, обитая в почве, окисляют аммиак, образующийся при гниении органических остатков, до азотистой кислоты:

2NH3 + 3O2 = 2HNO2 + 2H2O + 653,5 кДж.

Затем бактерии других видов этой группы окисляют азотистую кислоту до азотной:

2HNO2 + O2 = 2HNO3 + 151,1 кДж.

Взаимодействуя с минеральными веществами почвы, азотистая и азотная кислоты образуют соли, которые являются важнейшими компонентами минерального питания высших растений.

Под действием других видов бактерий в почве происходит образование фосфатов, также используемых высшими растениями.

Существует несколько групп хемосинтезирующих бактерий, из которых наибольшее значение имеют нитрифицирующие, серобактерии и железобактерии.

Например, нитрифицирующие бактерии получают энергию для синтеза органических веществ, окисляя аммиак до азотистой, а затем до азотной кислоты, серобактерии — окисляя сероводород до сульфатов, водородные бактерии — окисляя водород до воды, а железобактерии — превращая закисные соли железа в окисные. Освобожденная энергия аккумулируется в клетках хемобактерий в форме АТФ. Процесс хемосинтеза, при котором из СO2образуется органическое вещество, протекает аналогично темновой фазе фотосинтеза. Благодаря жизнедеятельности бактерий-хемосинтетиков в природе накапливаются большие запасы селитры и болотной руды.

Чрезвычайно широко распространены в почве и в различных водоемах нитрифицирующие бактерии. Они добывают энергию путем окисления аммиака и азотистой кислоты, поэтому играют очень важную роль в круговороте азота в природе. Аммиак , образующийся при гниении белков в почве или в водоемах, окисляется нитрифицирующими бактериями, которые С.Н. Виноградский назвал нитросомонас (Nitrosomonas).

2Н2 + O2 → 2Н2O + Q

Водородные бактерии окисляют водород , постоянно образующийся при анаэробном (бескислородном) разложении различных органических остатков микроорганизмами почвы . Хемосинтезирующие бактерии, окисляющие соединения железа и марганца , также открыл С.Н. Виноградский. Они чрезвычайно широко распространены как в пресных, так и в морских водоемах. Благодаря их жизнедеятельности на дне болот и морей образуется огромное количество отложенных руд железа и руд марганца . Академик В.И. Вернадский — основатель биогеохимии говорил о залежах железных и марганцевых руд как о результате жизнедеятельности этих бактерий в древние геологические периоды.

4Fe(HCO3)2 + 6H2O + O2 → 4Fe(OH)3 + 4H2CO3 +4CO2 + Q

При этой реакции энергии выделяется немного, поэтому железобактерии окисляют большое количество закисного железа

Вопрос 10. Какие организмы называют гетеротрофными? Приведите примеры.

Организмы, не способные сами синтезировать органические вещества из неорганических, нуждаются в поступлении их из окружающей среды. Эти организмы называют гетеротрофными. К ним относят большинство бактерий, грибы и всех животных.

Источник

Энергетический обмен способы питания гдз

Подробное решение параграф § 16 по биологии для учащихся 10 класса, авторов Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 2014

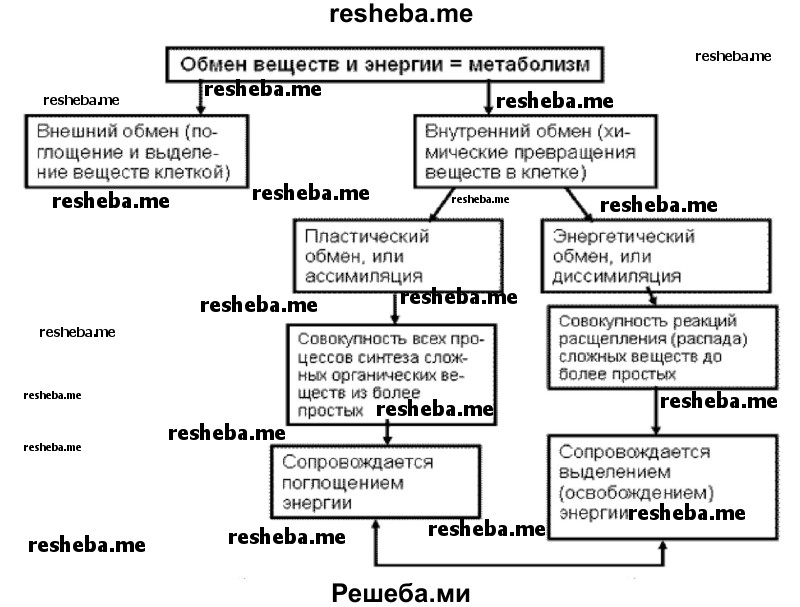

Что такое метаболизм?

(от греч. μεταβολή — «превращение, изменение»), или обмен веществ — набор химических реакций, которые возникают в живом организме для поддержания жизни. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Из каких двух взаимосвязанных процессов он состоит?

Энергетический обмен и пластический обмен

Где в организме человека происходит расщепление большей части органических веществ, поступающих с пищей?

Первоначально, в пищеварительном тракте, затем в клетках и их органоидах (митохондрии, цитоплазма).

Вопросы для повторения и задания

1. Что такое диссимиляция? Перечислите её этапы.

Совокупность реакций расщепления высокомолекулярных соединений, которые сопровождаются выделением и запасанием энергии, называют энергетическим обменом или диссимиляцией. В основном энергия запасается в виде универсального энергоёмкого соединения — АТФ.

2) Бескислородное окисление

3) Кислородное окисление

2. В чём заключается роль АТФ в обмене веществ в клетке?

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — нуклеотид, состоящий из азотистого основания (аденина), сахара рибозы и трёх остатков фосфорной кислоты (рис. 53). АТФ является главной энергетической молекулой клетки, своего рода аккумулятором энергии. Все процессы в живых организмах, требующие затрат энергии, сопровождаются превращением молекулы АТФ в АДФ (аденозиндифосфорную кислоту). При отщеплении остатка фосфорной кислоты высвобождается большое количество энергии — 40 кДж/моль. Таких высокоэнергетических (так называемых макроэргических) связей в молекуле АТФ две. Восстановление структуры АТФ из АДФ и фосфорной кислоты происходит в митохондриях и сопровождается поглощением энергии.

3. Какие структуры клетки осуществляют синтез АТФ?

4. Расскажите об энергетическом обмене в клетке на примере расщепления глюкозы.

1) Подготовительный этап расщепления углеводов идет в пищеварительном тракте до простого углевода – глюкозы, при этом энергии выделяется мало и она рассеивается в организме в виде тепла.

2) Бескислородный этап расщепления глюкозы – гликолиз (анаэробное окисление). Этап протекает в цитоплазме в отсутствие свободного кислорода. Глюкоза С6Н12О6 пировиноградная кислота (ПВК) С3Н4О3. Глюкоза расщепляется до ПВК с выделением 4АТФ. Затем 2АТФ используются в этом этапе для дальнейшего превращения ПВК в молочную кислоту. И в итоге во втором этапе выделяется 2АТФ.

3) Кислородное окисление – аэробное окисление (или клеточное дыхание). Этап, в результате которого молочная кислота расщепляется под действием молекулярного кислорода до конечных продуктов распада – углекислого газа и воды. Протекает в митохондриях на дыхательной цепи ферментов, которые располагаются на кристах митохондрий. Вт результате этого этапа выделяется 36 АТФ. Таким образом, за два этапа – при полном окислении 1 моль глюкозы (1 молекулы) выделяется 38 АТФ (2АТФ + 36АТФ). Итоговый синтез и запас АТФ осуществляется в митохондриях – эти органоиды называются энергетическими центрами клетки.

5. Изобразите схематично процесс диссимиляции, сведя на одной схеме все возможные его варианты, упомянутые в тексте параграфа (в том числе брожение).

6. Синонимами слов «диссимиляция» и «ассимиляция» являются термины «катаболизм» и «анаболизм». Объясните происхождение этих терминов.

Катаболизм (от греч. Καταβολή, «сбрасывание, разрушение») или энергетический обмен, или диссимиляция — процесс метаболического распада, разложения на более простые вещества (дифференциация) или окисления какого-либо вещества, обычно протекающий с освобождением энергии в виде тепла и в виде АТФ. Анаболизм (от греч. ἀναβολή, «подъём») – так называются все процессы создания новых веществ, клеток и тканей организма. Примеры анаболизма: синтез в организме белков и гормонов, создание новых клеток, накопление жиров, создание новых мышечных волокон – это все анаболизм.

Подумайте! Вспомните!

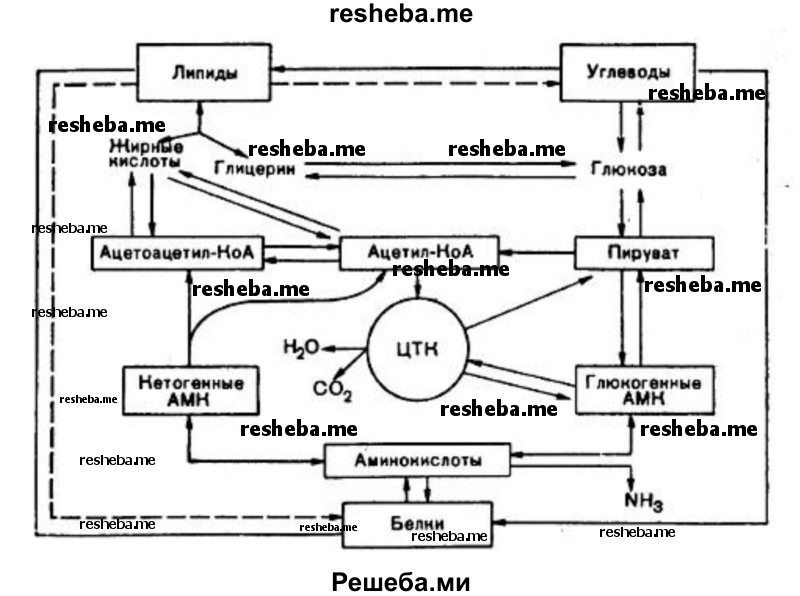

1. Объясните, почему потребление избыточного количества пищи приводит к ожирению.

Так как в клетках все органические соединения соединены друг с другом основными метаболитами (ПВК, ацетил-КоА) через которые одни органические вещества могут превращаться при избытке в другие. Наример, избыток углеводов превращаются в жиры.

2. Почему энергетический обмен не может существовать без пластического обмена?

Энергия, которая высвобождается при энергетическом обмене идет на процессы в пластическом обмене. И вещества пластического обмена расщепляются в энергетическом обмене.

3. Как вы считаете, почему после тяжёлой физической работы, для того чтобы быстрее снять боли в мышцах, рекомендуют принять тёплую ванну?

Боль в мышцах вызывает накопление молочной кислоты при гликолизе, ее концентрация действует на рецепторы, раздражая их, вызывая жжение. Чтобы снять это действие необходим прилив крови с кислородом, кислород расщепить молочную кислоту до конечных продуктов распада. Одним из способов служит принятие теплой ванны. При этом тело разогревается, сосуды расширяются и кровь с кислородом приливает и питает все мышцы, тем самым молочная кислота окисляется до углекислого газа и воды, снимается болевые ощущения в мышцах.

Источник