- Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

- Что такое ИВЛ?

- Показания к искусственной вентиляции легких

- Инвазивная вентиляция легких

- Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

- Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

- Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

- Неинвазивная вентиляция легких

- НИВЛ — что это?

- Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

- Эндотрахеальный (интубационный) наркоз: преимущества, показания, противопоказания

- Александр Иванов, хирург-гинеколог

- Особенности эндотрахеального наркоза

- Показания и противопоказания к интубационному наркозу

- Как выполняется эндотрахеальный наркоз

- Возможные осложнения

- Эндотрахеальная анестезия (общий наркоз)

- Аналгезия, или обезболивание

- Седация, или комфортный сон

- ИВЛ, или искусственная вентиляция легких

- Миорелаксация, или расслабление мышц

- Поддержание гомеостаза

- После операции

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

- муковисцидоз;

- пневмония;

- кардиогенный отек легких;

- рестриктивные патологии легких;

- боковой амиотрофический синдром;

- синдром ожирения-гиповентиляции;

- кифосколиоз;

- травмы грудной клетки;

- дыхательная недостаточность в послеоперационный период;

- дыхательные расстройства во время сна и т. д.

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

- отсутствие эффекта или непереносимость НИВЛ у пациента;

- повышенное слюнотечение или образование чрезмерного количества мокроты;

- экстренная госпитализация и необходимость немедленной интубации;

- состояние комы или нарушение сознания;

- вероятность остановки дыхания;

- наличие травмы и/или ожогов лица.

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

- Для краткосрочной ИВЛ эндотрахеальная трубка вводится в трахею больного через рот или нос. Для долгосрочной ИВЛ на шее пациента делается разрез, рассекается передняя стенка трахеи и непосредственно в ее просвет помещается трахеостомическая трубка.

- Через трубку в легкие подается дыхательная смесь. Риск утечки воздуха сведен к минимуму, поэтому больной гарантированно получает нужное количество кислорода.

- Состояние больного можно контролировать с помощью мониторов, на которых отображаются параметры дыхания, объем подаваемой воздушной смеси, сатурация, сердечная деятельность и др. данные.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

- Полностью берет на себя функцию дыхания, т.е. фактически дышит вместо пациента.

- Нуждается в регулярной проверке исправности всех клапанов, т.к. от работоспособности системы зависит жизнь больного.

- Процедура должна контролироваться врачом. Отлучение пациента от аппарата ИВЛ также предполагает участие специалиста.

- Используется с дополнительными аксессуарами – увлажнителями, откашливателями, запасными контурами, отсосами и т. д.

Неинвазивная вентиляция легких

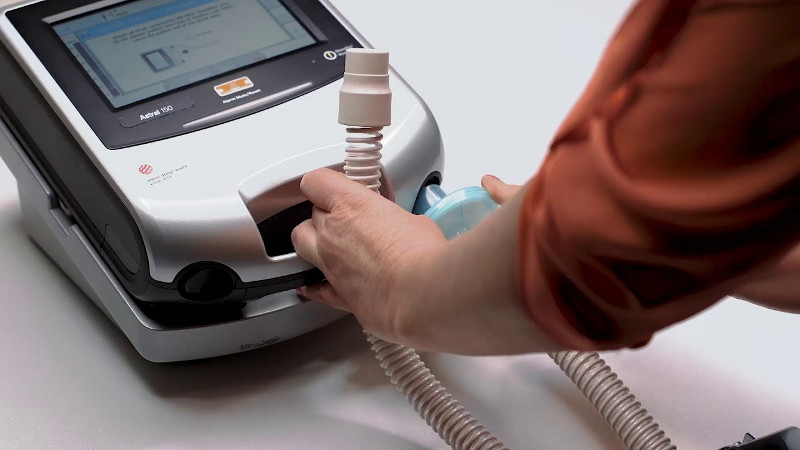

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы – носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

- одышка в состоянии покоя;

- частота дыхания ЧД>25, участие в респираторном процессе вспомогательной дыхательной мускулатуры;

- гиперкапния (PaC02>45 и его стремительное нарастание);

- уровень Ph

Источник

Эндотрахеальный (интубационный) наркоз: преимущества, показания, противопоказания

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/03/endotrahealnyj-narkoz-300×200.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/03/endotrahealnyj-narkoz.jpg» title=»Эндотрахеальный (интубационный) наркоз: преимущества, показания, противопоказания»>

Александр Иванов, хирург-гинеколог

- Запись опубликована: 27.03.2019

- Время чтения: 1 mins read

При этом виде обезболивания анестетик вводят в дыхательные пути пациента через эндотрахеальную трубку, помещаемую в рот, нос или трахеостомическое отверстие в шее.

В настоящее время при проведении большинства сложных операций специалисты выбирают именно этот метод, так как он обладает целым рядом достоинств, способных коренным образом повлиять на исход лечения.

Особенности эндотрахеального наркоза

Пациенты часто спрашивают, зачем вводить газ в легкие через трубку, когда можно воспользоваться маской. Многие преимущества этого метода как раз и кроются в возможности взаимодействия наркозного аппарата непосредственно с органами дыхания — он фактически “дышит” за человека, осуществляя вентиляцию легких смесью газов — кислорода и наркозного вещества.

Благодаря этому врач может проводить операцию столько, сколько необходимо, не ограничивая себя во времени.

Интубационная анестезия выполняется с помощью аппарата, который контролирует все жизненно важные функции организма во время операции и автоматически варьирует концентрацию подаваемого газа. Это исключает такие риски, как внезапный выход пациента из сна или ухудшение его самочувствия из-за завышенной концентрации наркоза.

Кроме этого, эндотрахеальная анестезия дает следующие возможности:

- точность дозировки препаратов, которой нельзя достичь при масочном обезболивании;

- возможность регулировать интенсивность легочной вентиляции для изменения газового состава крови;

- хорошая проходимость дыхательного тракта. При интубации пациентам не грозит западание языка, больной не подавится слюной, кровью или пищевыми массами;

- возможность проведения бронхолегочной санации (через специальный катетер можно удалить мокроту, гной, скопившуюся слизь);

- возможность одновременного применения миорелаксантов, уменьшающих риск кровотечения и расслабляющих мускулатуру.

Последний пункт особенно важен для хирурга. При других методах наркоза, без подключения пациента к аппарату, поддерживающему дыхание, значительное расслабление мускулатуры приведет к остановке дыхания. А некоторые операции, например, микрохирургические, требуют именно максимальной расслабленности мускулов — как раз в этом случае и подойдет эндотрахеальный наркоз.

Показания и противопоказания к интубационному наркозу

Выбор метода анестезии — всегда зона ответственности хирурга. Его задача — определить наиболее щадящий и надежный вариант, учитывающий особенности организма пациента, его вес, возраст и др.

Ряд операций не позволяет использовать этот метод, так как доктору важно, чтобы легкие находились в расслабленном (сжатом) состоянии, газ же их сильно раздувает.

Эндотрахеальный наркоз рекомендуется:

- при длительных (от 1 часа) сложных оперативных вмешательствах;

- в случаях, предполагающих возможную остановку дыхания (что повлечет гибель пациента);

- при угрозах удушения (отеки горла, ларингоспазмы, экстренное вмешательство при полном желудке и др.);

- при ЛОР-операциях, во время которых необходимо защитить дыхательные пути от попадания крови и слюны;

- при вмешательствах на щитовидной железе, шее, голове, лице;

- при микрохирургических операциях, требующих абсолютного расслабления тела и др.

Абсолютных противопоказаний к проведению эндотрахеального (интубационного) обезболивания нет. С осторожностью его применяют при острых респираторных болезнях, заболеваниях и пороках развития дыхательных путей, делающих введение эндоскопической трубки опасным или очень сложным, при острых почечных и печеночных патологиях и при инфаркте миокарда.

Как выполняется эндотрахеальный наркоз

Перед проведением наркоза проводится премедикация — медикаментозная подготовка пациента. С вечера больному дают снотворные или транквилизаторы, которые снимают спазмы, вызванные страхом и нервозностью. Утром вводят препараты, снижающие выделение слюны и угнетающие функцию блуждающего нерва. Из ротовой полости убирают съемные протезы — они могут помешать введению трубки аппарата.

Перед операцией пациенту вводят трубку в трахею (интубация). Этот момент проходит абсолютно безболезненно, так как предварительно анестезиолог вводит внутривенный наркоз и расслабляющие препараты (миорелаксанты), и человек засыпает. Перед введением эндотрахеальной трубки врач закрывает зубы пациента специальными накладками и применяет другие меры, защищающие ротовую полость от травм.

Для эндотрахеального наркоза используется новейший препарат Севоран, отличающийся минимальными побочными эффектами. Он быстро выводится из организма, не вызывая осложнений.

Препараты для наркоза вводятся в дыхательные пути по методу стандартной ингаляционной анестезии с помощью аппарата, например, Fabius Tiro, учитывающего все показатели состояния пациента. Для эндотрахеального наркоза используется новейший препарат Севоран, отличающийся минимальными побочными эффектами. Он быстро выводится из организма, не вызывая осложнений.

После окончания операции больного выводят из наркоза и, когда он начинает дышать, трубку извлекают.

Анестезиолог не отходит от пациента до тех пор, пока тот полностью не придет в сознание и его самочувствие не восстановится.

Возможные осложнения

Этот вид наркоза может сопровождаться введением различных препаратов, их выбор зависит от вида операции и материальных возможностей пациента. Кроме этого, следует учитывать длительность воздействия лекарств. После пробуждения больные могут ощущать неприятные последствия общей анестезии, связанные с интубированием и действием самих препаратов:

- тошноту и рвоту;

- боль, отек или сухость в горле, ротовой полости;

- слабость, головную боль и головокружение;

- перепады настроения;

- проявления аллергии (сыпь и зуд).

Все проявления вполне терпимы и быстро проходят.

Источник

Эндотрахеальная анестезия (общий наркоз)

Это самый технически сложный и вместе с тем самый безопасный вид анестезиологического пособия как для пациента, так и для врача-анестезиолога. Данный вид наркоза может использоваться при любом типе операций, как малых, так и больших, длительных и очень длительных. Полное название эндотрахеальной анестезии звучит так — «многокомпонентная сбалансированная комбинированная анестезия в условиях искусственной вентиляции легких» с использованием внутривенных и газообразных анестетиков. Существует 5 основных составляющих данной анестезии.

Аналгезия, или обезболивание

Пациент, идущий на оперативное вмешательство, не должен чувствовать боли. Препараты, обеспечивающие это условие вводятся через периферический катетер, установленный в вену.

Седация, или комфортный сон

Пациент, идущий на операцию, не должен испытывать дискомфорт во время ее проведения (звуки инструмента в операционной, разговоры хирурга с ассистентами и медперсоналом и т.д.). Препараты, обеспечивающие это условие, также вводятся через периферический катетер, установленный в вену.

ИВЛ, или искусственная вентиляция легких

Операция, проводимая по различным причинам, расценивается нашим организмом, как травма, пусть и наносимая с самой благородной целью, но травма. Поэтому проведение операции требует для организма колоссальных энергоресурсов и энергозатрат. Это первая и самая важная причина применения ИВЛ, проводя которую врач-анестезиолог в значительной мере экономит собственные энергоресурсы пациента, которые понадобятся ему для скорейшего заживления раны и выздоровления. Второй, не менее важной причиной, является угнетающее действие препаратов для обезболивания и седации на дыхательный центр центральной нервной системы. С увеличением длительности и объема операции, увеличивается и их дозировка. Пациент как бы «забывает» дышать, точнее он дышит, но недостаточно для обеспечения кислородом организма в условиях травмы. Вот почему функция дыхания пациента замещается или протезируется. Происходит это только на момент операции и незаметно для пациента. После того как пациент обезболен и глубоко спит, в трахею устанавливается одноразовая стерильная интубационная трубка или в ротоглотку- ларингеальная маска. Следует отметить, что как это произойдет, впрочем, как и извлечение этой трубки из трахеи или маски, пациент не будет чувствовать, знать и тем более помнить. Здесь очень важно, чтобы анестезиолог, проводящий операцию, имел достаточный опыт. Следует добавить, что аппарат, который обеспечивает ИВЛ, должен быть очень качественным, так как он будет выдавать пациенту свою особую определенную газовую смесь. Аппараты ИВЛ в клинике новые, прошедшие необходимые тесты и калибруются перед каждой операцией. Врач-анестезиолог определяет и видит в режиме реального времени сколько по объему пациент вдохнул, сколько выдохнул (с погрешностью до миллилитра), какой газовый состав у вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В любой момент пропорции газовой смеси анестезиолог может изменить, исходя из этапов операции или потребности организма пациента в ту или иную единицу времени.

Миорелаксация, или расслабление мышц

Необходима по нескольким причинам: нейтрализовать двигательную активность пациента во время сна — пациент спит, и ему во время наркоза снятся сны, не кошмары, а вполне нормальные сны (кто-то плавает в море, кто-то играет в хоккей, кто-то работает). Все это сопровождается движениями, которые могут помешать оперирующему хирургу или попросту расстерилизовать его. Для того, чтобы выполнить ряд операций, особенно это операции на брюшной полости, необходимо, чтобы оперируемый орган также был в покое, это обеспечивает расслабление мускулатуры тела.

Поддержание гомеостаза

Поддержание гомеостаза, или внутренней среды организма, пациента на нормальном уровне — это ряд мероприятий, направленных на помощь организму перенести стресс, травму, операцию. Сюда входит внутривенное введение различных групп лекарственных препаратов: антибиотики, противоаллергические препараты, противорвотные препараты, противовоспалительные, противоотечные, препараты снижающие кровотечение из раны после операции и много других, которые вводятся исключительно по показаниям.

На операционном столе пациент засыпает в течение 20-30 секунд. Засыпает спокойно, без «провалов», галлюцинаций и кошмаров. Просыпается также легко, полное восстановление сознания наступает в течение 15-30 минут после окончания операции.

После операции

Пробуждение после данного типа анестезии спокойное и быстрое, как правило, в течение 15-30 минут сознание восстанавливается полностью, то есть пациент отдает себе отчет, где и по какой причине он находится, что с ним произошло. За пациентом в течение раннего послеоперационного периода постоянно наблюдают медицинская сестра и врач анестезиолог-реаниматолог.

Источник