Эмпатический способ общения

Эмпатический способ общения с другой личностью имеет несколько граней. Он подразумевает вхождение в личный мир другого и пребывание в нем . Он включает постоянную чувствительность к меняющимся переживаниям другого — к страху или гневу, или растроганности, или стеснению, одним словом, ко всему, что испытывает он или она. Это означает временную жизнь другой жизнью, деликатное пребывание в ней без оценивания и осуждения. Это означает улавливание того, что другой сам едва осознает. Но при этом отсутствуют попытки вскрыть совершенно неосознаваемые чувства, поскольку они могут оказаться травмирующими. Это включает сообщение ваших впечатлений о внутреннем мире другого, когда вы смотрите свежим и спокойным взглядом на те его элементы, которые волнуют или пугают вашего собеседника. Это подразумевает частое обращение к другому для проверки своих впечатлений и внимательное прислушивание к получаемым ответам. Вы доверенное лицо для другого. Указывая на возможные смыслы переживаний другого, вы помогаете ему переживать более полно и конструктивно. Быть с другим таким способом означает на некоторое время оставить в стороне свои точки зрения и ценности, чтобы войти в мир другого без предвзятости. В некотором смысле это означает, что вы оставляете в стороне свое . Это могут осуществить только люди, чувствующие себя достаточно безопасно в определенном смысле: они знают, что не потеряют себя в порой странном или причудливом мире другого и что смогут успешно вернуться в свой мир, когда захотят.

Быть эмпатичным трудно. Это означает быть ответственным, сильным и в то же время-тонким и чутким.

Источник

Эмпатия – инструмент общения и писательства

Способность к эмпатии влияет на способность к успеху

В современной психологии слово «эмпатия» означает способность человека представлять себя на месте другого человека, интуитивно понимать и принимать его идеи, действия, чувства, переживать сходные эмоциональные состояния.

Эмпатию следует отличать от симпатии, сочувствия и переживания.

От симпатии эмпатия отличается тем, что сопровождается чувством чувством обеспокоенности за другого человека. Но это и не сочувствие, не сопереживание, когда мы говорим «я сочувствую», «я переживаю».

Эмпатия – это умение понять точку зрения другого человека и сказать: «Вы сейчас чувствуете то-то… желаете того-то…». Это способность, с помощью которой можно чувствовать эмоции других.

Ученые пока так и не пришли к единому мнению: приобретаются ли эмпатические реакции в ходе развития человека или они врожденные. Однако известно, что эмпатия проявляется уже у младенцев. Вспомним: как только один малыш заплачет, его дружно поддерживают своим плачем и другие малыши, которые находятся рядом.

Позже различные условия воспитания либо притупляют способность к эмпатии, либо благоприятствуют ее развитию. Развивают эмпатию т еплые взаимоотношения родителей с детьми, сопереживание взрослых другим людям и желание помочь тем, кому трудно.

По мнению психологов, важную роль в формировании эмпатии играет эмоция печали. Например, детский плач побуждает мать обратить на ребенка внимание, успокоить его. Печаль о потере близкого человека учит понимать подобное состояние других людей.

Способность к эмпатии положительно сказывается на разных эмоциональных способностях и социальных достижениях человека во «взрослой» жизни. Как правило, люди с высокой степенью эмпатии мягкие, доброжелательные общительные, эмоциональные. Они склонны меньше приписывать другим вину за неблагоприятные события, не требуют сильных наказаний за чужие проступки. Обычно такие люди многого достигают в жизни.

Те же, кто демонстрирует низкую степень эмпатии, как правило, замкнуты, недоброжелательны, более агрессивны. И менее успешны.

Эмпатия в общении

Проявить эмпатию по отношению к собеседнику во время общения – значит, посмотреть на ситуацию его глазами, «вслушаться» в его эмоциональное состояние, с помощью воображения представить его чувства и подумать, как он себя повел бы, будь он на месте собеседника. Мы отказываемся от критики собеседника, мы стараемся его понять и принять, а также «докопаться» до самой сути сообщения.

Все это создает благоприятную ситуацию, когда мы пытаемся выстроить диалог, принять совместные решения или разрешать проблемы.

Представим себе недовольного посетителя, с которым приходится часто сталкиваться на работе. Он регулярно жалуется – на плохое качество работы фирмы, высокие цены на продукцию, невнимательное отношение сотрудников и прочее, и прочее… Как с ним «договориться»?

Прежде всего, важно постараться выслушать и понять этого посетителя, мысленно занять его место. Почему он недоволен? Он очень одинок в личной жизни, его не понимают на работе. Ему плохо. И это его нытье, быстрее всего, – попытка привлечь к себе и своим внутренним проблемам внимание.

Когда мы знаем проблему, мы, вероятнее всего, найдем путь ее решения.

Эмпатия в писательстве

Эмпатия помогает нам не только в реальной жизни. Так, она помогает писателю в творчестве. Он способен понять, кто его целевая аудитория, что она хочет получить от произведения, которое ей предлагают прочесть.

Для этого можно составить «эмпатическую карту«. Даже если потом мы ее не будем использовать, необходимые сведения останутся в нашем сознании. Карта может состоять из следующих подразделов:

1. Думаю и чувствую. Какой мой читатель, какие вопросы, проблемы его тревожат? Какие у него болевые точки? Чего он боится? Что может послужить причиной, что он не купит нашу книгу? Ответы можно найти в местах, где люди жалуются (форумы, странички в соцсетях). Страхи и сомнения потенциальных читателей лучше развеять «правильной» рекламой, общением и пр.

2. Говорю и делаю. Как наш читатель ведет себя публично? Как говорит и действует? Какие вопросы задает, проблемы поднимает и как их решает? Как он ищет и выбирает книги, на что обращает особенное внимание? Эту информацию также можно найти на его страничках в соцсетях.

3. Вижу. Как живет наш читатель? Какие похожие на наши книги читает? Ответы находим, изучая не только его странички, но и материалы наших конкурентов, официальные обзоры.

4. Слышу. Как окружение нашего читателя влияет на него? Что говорят ему родные, коллеги, друзья, другие авторитетные люди? Какие СМИ он слушает, каким слухам доверяет, как реагирует на манипуляции? Слухи и мнения форумов, соцсетей, истории успехов и провалов, городские легенды и стереотипы — всё подобное нам в помощь.

5. Ценности и достижения. Как мы можем помочь читателю разрешить его вопрос, избавиться от сомнений? За какие возможности книги он готов платить? Какие ценности мы должны транслировать? Как нам лучше позиционировать произведение, книгу?

Систематизировав собранные данные, мы научимся лучше понимать свою ЦА. Особенно важны такие сведения, когда пишем книгу нон-фикшн. В конечном итоге, мы пишем, выпускаем книги для людей, значит, они должны отвечать их потребностям, разрешать их вопросы.

Однако писателю важно не только знать свою целевую аудиторию, но и персонажей своих художественных произведений. Их мы чувствуем тоже именно благодаря эмпатии. Без нее писатель вряд ли напишет эмоционально насыщенное произведение, которое тронет душу многих читателей. Скорее, получатся выхолощенные сюжеты, внутри которых действуют шаблонные, плоские персонажи.

Потом именно эмпатия помогает читателю понять героя книги, актеру – вжиться в образ, режиссеру – выстроить сюжетную линию спектакля или фильма…

И это еще не всё!

Если среди наших действующих лиц не найдется ни одного, кто способен чувствовать эмоции других персонажей, а действовать будут исключительно эгоистичные, замкнутые и агрессивные типы…

О-оп… Хотела написать, что не удастся создать что-то стоящее. А потом подумала: а что? Это отличная идея для произведения: представить мир, населенный именно такими персонажами! Нет тех, кто способен стать на чужую точку зрения, нет тех, кто способен понять, почему люди действуют так, а не иначе. Этакое общество закоренелых эгоистов.

А также мне интересно: какую роль в вашей жизни и творчестве играет эмпатия?

Источник

Эмпатия в общении: правила эмпатийного общения

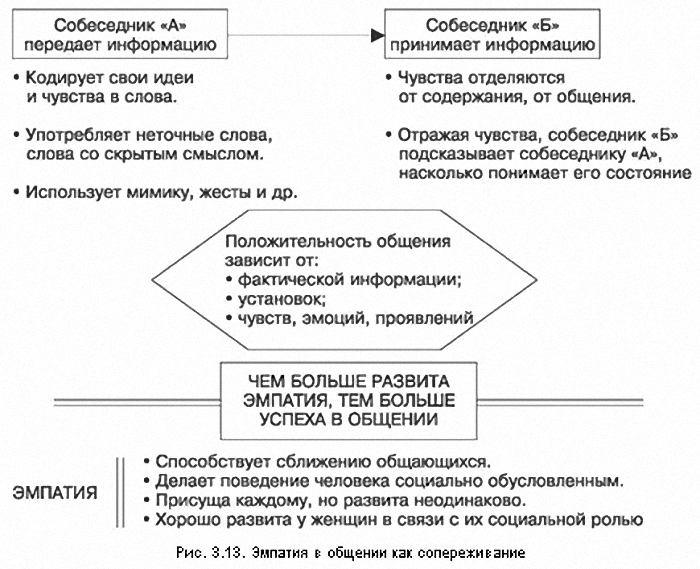

Одним из важнейших компонентов правильного построения процесса общения является эмпатия как умение сопереживать чувствам собеседника (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Эмпатия в общении как сопереживание

Можно выделить несколько основных условий эмпатического общения.

- Умение слышать партнера, отмечая, что сказано и как.

- Наличие положительных установок к собеседнику.

- Развитие внимания, памяти и особенностей воображения.

Приятно говорить с чутким собеседником, который разделяет наши эмоции и переживания.

Развитие эмпатических способностей определяется:

- условиями, в которых воспитывается человек;

- числом содержательных коммуникативных связей человека в семье;

- культурными традициями той среды, в которой вырос человек.

Как развивается эмпатия в процессе взросления человека? В период до 6 месяцев преобладает эмоциональное общение с матерью. Ребенок реагирует на эмоциональные проявления родителей, подражает им, имитирует их мимику, речевые звуки, не осознавая их значения.

К 3 годам ребенок отделяет себя от окружающей среды. У него формируется образ «Я», а также наблюдается ситуативно-речевое подражание. Ребенок начинает оценивать собственные поступки так, как это делали в отношении его взрослые: разговаривая сам с собой, он отчитывает или хвалит себя. Ребенок как бы использует социальные роли других, перенося свое «Я» на персонажи своего воображения.

В 5-7 лет у ребенка в сюжетно-ролевых играх обогащаются представления о жизни взрослых. Вместе со сверстниками дети отображают ситуации из жизни родителей, стараются в ней разобраться.

По мере развития мышления и речи децентрация собственного «Я» все чаще осуществляется «про себя», молча. Ребенок проигрывает роли в своем воображении, наделяя героев сопутствующими переживаниями. Материал для инсценировок берется:

- из своего жизненного опыта;

- из просмотренных кинофильмов;

- из сказок, рассказов.

Период от 10 до 17 лет характеризуется тем, что постепенно, по мере приближения к юношескому возрасту, накапливается большой репертуар ролевых взаимоотношений, причем он тем шире, чем богаче социальный и эмоциональный опыт личности.

Эмпатические качества развиваются тем интенсивнее, богаче и разнообразнее, чем больше у подростка представлений о других людях, а познание других связано с познанием самого себя.

Большую помощь в обучении эмпатическому пониманию может оказать умение «читать» мимику, жесты, позы, взгляды, рукопожатия, походку собеседника.

Отражение чувств наиболее полезно в конфликтных ситуациях. Если мы сумеем показать человеку, что понимаем его чувства, наверняка «обвинительный накал» его речи спадет.

Отражение чувств помогает и говорящему — он лучше и полнее начинает осознавать свое собственное эмоциональное состояние, что является началом преодоления кризиса.

Правила отражения чувств.

1. При отражении чувств акцент делается не на содержании сообщения, а на эмоциональном состоянии собеседника. Это различие не всегда легко уловить, но оно имеет принципиальное значение. Сравним две фразы: «Я чувствую себя обиженным» и «Я думаю, что я обижен».

- Отражая чувства собеседника, мы должны показывать ему, что понимаем его состояние: «У меня такое ощущение, что вы чем-то расстроены». Желательно избегать категоричных формулировок типа: «Я уверен, что вы огорчены».

- Следует учитывать и интенсивность чувств собеседника: «Вы немного расстроены!» (совершенно, очень и т. п.).

Понять чувства собеседника можно различными путями:

- по выражению лица, жестам, интонации собеседника;

- по его словам, отражающим чувства.

Иногда понять и промолчать ценнее, чем лезть к собеседнику в душу со своим «пониманием».

Большую помощь в обучении эмпатическому пониманию может оказать умение «читать» мимику, жесты, позы, взгляды, рукопожатия, походку собеседника.

Ситуация. Мама, встречая сына Сережу (7 лет) из школы, увидела, что его трясет от случившихся неприятностей. Мама сказала: «Прикрою окно, а то тебя всего знобит от холодного ветра». Как только окно было закрыто, дрожь прекратилась.

Что же произошло?

Решение. Эта ситуация показывает пример выражения эмпатии со стороны мамы. Кроме того, в этом случае ярко проявился такой психологический механизм, как создание «якоря» по типу условного рефлекса. Слова мамы связали его дрожь (вызванную испытанными неприятностями) с холодным воздухом из окна и сформировали так называемый «якорь». И как только окно закрылось, как только «причина» была ликвидирована — дрожь тут же пропала, хотя объективно от этого существенных изменений температуры воздуха и т. п. не произошло. «Якорь», подменив истинную причину дрожи другой, сумел «обмануть» организм сына. После этого мама смогла спокойно общаться с сыном, выясняя причины неприятностей.

Ситуация. Дети мгновенно улавливают наше дурное настроение. Беспокоясь за родителей, они часто винят в плохом настроении взрослых именно себя.

Как предпочтительнее поступать в данной ситуации?

Решение. Искренние слова о переживаемых нами чувствах помогут ребенку перестать чрезмерно беспокоиться, ощутить уверенность: «Раз у родителей могут быть мрачные мысли, значит, это нормально, что и у меня они время от времени появляются». Но ребенку не нужны подробности, иначе возможен риск сформировать у него тревогу, страх и склонность к депрессии.

Даже испытывая упадок духа, родители способны передавать детям оптимизм — не столько в отношении своего, сколько их будущего. «Я знаю, что ты можешь быть счастливым и добиться успеха в жизни» — именно такие ободряющие слова в сочетании с проявлениями поддержки, любви и готовности выслушать в повседневной жизни придают ребенку веру в себя и свое будущее.

Ситуация. Дима в семье единственный ребенок. Он с удовольствием слушает мать, которая часто говорит ему о своей материнской любви и о том, какой он хороший. В такие минуты у него возникает мысль: «Она — мать и хочет мне добра». Но когда Дима смотрит на маму, то отчетливо видит холодные, отстраненные глаза, и ее голос тогда кажется ему суровым, и мальчик чувствует какую-то тревогу.

Как влияет на личность ребенка такое противоречивое поведение матери?

Решение. У Димы возник внутриличностный конфликт как результат противоречия между позитивным содержанием, которое он слышит из уст матери, и тем, что он видит безрадостное выражение лица матери.

Противоречия и несовпадение сказанного и демонстрируемого ребенок чувствует и при наблюдении за действиями и поступками матери. Противоречивость ее поведения может выражаться и в том, что она иногда бывает спокойной и любящей, все понимает и все прощает, а в другой раз — нервной, отчужденной, ничего не хочет понимать и прощать.

Диму такое поведение матери пугает. Не понимая причин, он винит себя: «Я что-то не так сделал, и мама перестала меня любить».

Неоднозначное отношение матери к ребенку значительно тормозит его личностное развитие. Это влияет и на формирование внутреннего образа «я», а также на отношение к самому себе. Ребенок не знает, как себя оценивать: «Хороший я или плохой?», «Умный или глупый?», «Сильный или слабый?».

При излишнем беспокойстве попробуйте немного «отойти» от своих ощущений и проявить в отношении кого-либо эмпатию. Поставьте себя на место другого человека, подумайте, о чем он думает, что переживает. Такое изменение угла зрения помогает изменить стратегию отношений.

Родители должны передавать детям положительный настрой, даже если им самим не всегда хватает присутствия духа.

Задание (на различение интонирования речи). Подготовьте фонограмму с записями одних и тех же фраз с различными интонациями, выражающими неуверенность, растерянность, агрессивность, возмущение и др.

Задание (на понимание эмоционального содержания печатного текста). Приготовьте лист бумаги, разделенный на две части.

Слева нужно написать какой-либо текст, отражающий процесс общения, справа — названия выраженных в нем чувств.

Задание (на понимание эмоциональной стороны устной речи). Понаблюдайте со стороны за общающимися и попытайтесь определить эмоциональную окраску высказываний участников диалога.

Ситуация. Оценивая действия ребенка, можно ему сказать: «Зная тебя, я был уверен, что ты все сделаешь хорошо» или: «Зная тебя и твои способности, я думаю, ты смог бы сделать это лучше».

Какое из данных высказываний нужно предпочесть? В чем различие их психологического смысла?

Решение. Обращение первого типа обеспечивает психологическую поддержку, тогда как второе выражает разочарование. Для нормального развития ребенок часто нуждается в психологической поддержке. Чтобы ее оказать, нужно:

- опираться на сильные стороны характера, психики ребенка;

- помогать ему разделять большие задания на мелкие, с которыми он может справиться;

- создавать ситуации гарантированного успеха;

- проявлять веру в ребенка;

- показывать удовлетворенность ребенком;

- демонстрировать оптимизм. Поддерживать ребенка психологически можно:

- словами, например: «красиво», «аккуратно», «продолжай» и т. п.;

- высказываниями типа: «Мне нравится, как ты работаешь»;

- прикосновениями к плечу, руке, легким объятием и т. п.;

- совместными действиями;

- выражением лица, улыбкой, кивком и т. п.

При общении с ребенком придерживайтесь некоторых правил, применяя эмпатическое слушание.

- Проявите полную заинтересованность в его проблемах. Подчеркивайте эту заинтересованность мимикой, жестами, восклицаниями и т. п. Не пользуйтесь предвзятыми оценками, данными ребенку чужими людьми.

- Свое расположение к нему подчеркните улыбкой.

- Слушая ребенка, не отвлекайтесь. Сконцентрируйте все свое внимание на нем.

- Дайте ребенку высказаться. Не торопите, дайте ему время высказаться свободно.

- Не подчеркивайте всем своим видом, что ребенка трудно слушать.

- Не давайте советов и оценок без его просьбы.

- Ищите истинный смысл слов ребенка. Помните, что сказанное слово дополняется оттенками, проявляющимися в изменении тональности и окраски голоса, мимике, жестах, движениях, наклонах головы и тела.

- Покажите ребенку, что тот услышан и смысл сказанного понят.

Упражнения на развитие эмпатии.

- что необходимо для жизни яблони (земля, вода, пчелы, чтобы опылять цветы, и т. д.);

- что необходимо в жизни человеку (друзья, которые способны его понимать, и др.).

- Дайте представить ребенку, что он какое-то животное, например собачка. Предложите ему сочинить рассказ от имени собачки. При этом в помощь ребенку предложите такие вопросы.

- Есть ли у собачки какой-либо домик?

- Кто ее кормит?

- Всегда ли у нее есть еда?

- Зачем собачке нужен человек, у которого она живет?

- Зачем людям нужна собачка?

Пусть ребенок подумает о том, как собачка общается с человеком, который о ней заботится.

- Как она приглашает поиграть?

- Как дает себя погладить?

- Как показывает, что она хороший друг?

Поговорите с ребенком о том, почему люди нуждаются в домашних животных, а те — в нас. Задайте следующие вопросы.

- Испытывают ли животные чувства?

- Почему люди ответственны за животных?

- Что дают животные человеку?

3. Поговорите о семье ребенка, в чем нуждается каждый из ее членов.

- Что нужно папе (работа, мама, бабушка, сын и т. д.)?

- Что нужно маме (работа, папа, сын, бабушка и т. д.)?

- В чем нуждается сын (в пище, в заботе мамы, папы, бабушки, в учебе и т. д.)?

4. Перебрасываясь мячиком, попросите ребенка произносить добрые

слова, которые поднимают людям настроение и помогают в беде.

Психологической основой гуманных отношений является эмоциональная эмпатия, которая представляет собой сочетание переживания, сочувствия и импульса к действию.

Источник