Элиминация, её формы и результаты

Формы элиминации.

1) Массовая неизбирательная элиминация – элиминация, при которой вопрос жизни и смерти не обусловлен индивидуальными особенностями организмов, поскольку случайно возникший фактор (наводнение, пожар, извержение вулкана, воздействие человека) уничтожает любую особь, оказавшуюся в сфере его влияния. Массовая элиминация не сопровождается отбором и может привести популяцию лишь к вымиранию, но не к эволюции, хотя и будет способствовать преобразованию генофонда;

Возникает при воздействии на популяцию факторов среды, превосходящем адаптивные возможности данной группы особей (популяции, вида), обычно стихийных бедствий и катастрофических антропогенных вмешательств (наводнения, засухи, изменение характера ландшафта в результате, например, урбанизации и т. п.). Массовая Э. может приводить к полному вымиранию вида.

Хотя эта форма элиминации как будто не имеет избирательного значения, она все же приводит к отбору на большую плодовитость в силу чисто статистической закономерности. При всяком случайном истреблении всегда имеют больше шансов оставить какое-либо потомство те особи, которые размножаются более энергично, т. е. более плодовитые и раньше созревающие. При случайной истребляемости всегда оказывается более вероятным, что уцелеют хотя бы единичные экземпляры из тысяч потомков одной особи, чем из какого-либо десятка или сотни потомков другой особи, которые могут быть полностью уничтожены.

2) Избирательная элиминация – проявляется в гибели отдельных особей под воздействием среды как результат относительной приспособленности. Эта элиминация может быть прямой или косвенной, а в пределах этих двух также постоянной, периодической, сезонной, возрастной, но при этом наблюдается выживание особей, наиболее приспособленных к данным условиям.

Только избирательная Э. приводит к дифференцированному выживанию и размножению более приспособленных особей, т. е. к естественному отбору.

Элиминирующие факторы могут действовать с разной интенсивностью на различные возрасты (возрастная индивидуальная элиминация), могут изменяться по сезонам, а также в разное время дня (периодическая элиминация) и в разные фазы жизнедеятельности животного. Все это накладывает свой особый отпечаток на борьбу за существование, но во всех этих случаях мы имеем типичное переживание особей, наиболее приспособленных к данным условиям существования и, в частности, наиболее успешно сопротивляющихся указанным элиминирующим факторам.

Несмотря на различия в элиминирующих факторах и на различия в частных результатах, следует отметить, что борьба за существование в форме индивидуальной элиминации происходит всегда и везде, при всяких условиях. Даже в искусственно создаваемых постоянных оптимальных условиях внешней среды в лабораторных культурах никогда не прекращается действие естественного отбора, ибо борьба за существование определяется не одними лишь внешними факторами, а соотношениями между организмом и средой. При наличии же индивидуальных различий и индивидуальной изменчивости соотношение между организмом и средой является для разных особей различным. Элементарный отбор на жизнеспособность, связанный с устранением неблагоприятных мутаций, происходит всегда и при всех условиях, и это есть основное, наиболее общее выражение индивидуальной элиминации.

а) Прямая избирательная элиминация – это гибель особей при непосредственном влиянии на них абиотических и биотических факторов: резкого колебания температуры, влажности, механическое действие ветра и потоков воды, существенное изменение концентрации солей в почве и т.д., а также хищников, паразитов, инфекционных заболеваний и т.п.

1. Прямая элиминация физическими факторами внешней среды, или климатом в широком смысле, ведет к переживанию особей, наиболее защищенных от неблагоприятных влияний внешней среды, т. е. либо наиболее стойких, либо способных вовремя избегнуть этих влияний, либо обладающих специальными средствами защиты.

2. Прямая элиминация биологическими факторами, т. е. хищниками, паразитами и патогенными микроорганизмами, ведет к переживанию особей, наиболее вооруженных активными или пассивными средствами защиты против хищников и паразитов, а также к переживанию особей наиболее иммунных к болезням.

б) Причинами косвенной элиминации являются физиологические изменения, возникающие при голодании, различных заболеваниях и при интенсивной конкуренции, которые приводят к ослаблению организмов и снижению их плодовитости или устранению от размножения. Выживание менее истощенных особей, как правило, обусловлено их большей приспособленностью. При косвенной элиминации отбор обычно идет в направлении сокращения плодовитости, когда совершенствуются приспособления, обеспечивающие сохранение жизни немногочисленного потомства.

· При ограниченности пищевых ресурсов для данного вида организмов численность последних ограничивается на данной территории известными пределами. Всякое приближение к этому пределу ведет к нехватке пищи для большинства особей. Ослабление организма вследствие голода (иногда только зимнего) ведет к ослаблению функций размножения и к повышенной смертности от неблагоприятных физических влияний, а также к усиленному истреблению хищниками, паразитами и болезнями. Интенсивность элиминации возрастает, следовательно, с увеличением плотности населения.

И в этом случае происходит отбор наиболее приспособленных особей, наиболее успешно добывающих себе пропитание и наиболее экономно его использующих. Это ведет у хищников к развитию органов чувств и средств нападения, а также соответствующих инстинктов.

При борьбе, обусловленной нехваткой пищевого материала, приобретает очень большое значение истощение организма (особенно самки) при интенсивном образовании половых продуктов. Поэтому известные преимущества в борьбе за существование получают менее плодовитые особи, как менее истощенные. В особенности при развитии крупных яиц и при наличии живорождения и различных форм заботы о потомстве (кормление) борьба за жизненные средства приводит к естественному отбору менее истощенных, т. е. менее плодовитых особей, в смысле сокращения числа одновременно откладываемых яиц или рождаемых детенышей.

Возрастная элиминация. Молодые особи, как правило, гибнут чаще взрослых. Обычно это приводит к выработке чрезвычайно разнообразных приспособлений, защищающих ранние стадии развития.

Семейная и групповая элиминация.

При семейной элиминации происходят те же явления прямого или косвенного устранения целых семей действием биотических или абиотических факторов. Примитивные формы семейного отбора возможны в силу того, что потомство одной пары является в отношении своих наследственных свойств более однородным, чем вся популяции в целом.

Совместная жизнь родителей с их потомством значительно увеличивает значение семейного отбора, так как в этом случае члены одной семьи подвергаются в значительной мере одним и тем же опасностям. Поэтому вопросы элиминации и переживания будут решаться нередко для всей семьи в целом. В этом случае будет происходить естественный отбор наиболее стойких, наиболее активных и защищенных семей, причем особое значение приобретают различные формы заботы о потомстве, связанные с развитием сложной системы инстинктов.

Семейная элиминация ведет к установлению оптимальной плодовитости (большой при интенсивной прямой элиминации и малой при интенсивной косвенной) и к развитию различных способов защиты яиц и молоди и различных форм заботы о потомстве.

Примерно то же мы имеем и при групповой элиминации, но только в больших масштабах вплоть до полного вытеснения популяции. Групповая элиминация определяет размещение конкретных популяций по экологическим нишам — стациям и биотопам, а также таксономическое расчленение мира организмов.

(В природе постоянно присутствуют все формы элиминации, но в жизни и эволюции данного вида в каждый текущий момент времени и в известном месте преобладает одна из этих форм, что и определяет основное направление эволюции той или иной популяции этого вида или ее вымирание.)

Реже всего встречается массовая неизбирательная элиминация, и только при массовой гибели отсутствует индивидуальная элиминация. Элиминация может быть избирательной только при соревновании генетически различающихся особей внутри данной популяции. Именно тогда обнаруживается положительная сторона борьбы за существование.

Элиминация, её формы и результаты

Формы элиминации определяются как элиминирующими факторами (физическими, физиологическими и биологическими), так и объектами элиминации (отдельные особи, целые семьи или целые популяции), их возрастом (возрастная элиминация) и, наконец, характером самой элиминации (стихийная элиминация, постоянная, периодическая, сезонная).

(Таким образом, общая элиминация означает естественный отбор на максимальную плодовитость. Высокая плодовитость многих мелких рачков и других массовых форм планктона, а также многих насекомых есть результат, а вместе с тем и показатель их высокой общей элиминации (истребление рыбами, птицами и млекопитающими). Особенно интенсивна, однако, массовая гибель яиц и личинок, а вместе с тем и плодовитость многих паразитов. Из растений велика гибель спор и мелких семян у форм, распространяемых ветром и не обладающих значительным запасом питательных веществ в семенах.)

Индивидуальная элиминация физическими или биологическими факторами ведет при разнообразных условиях среды к развитию широких приспособлений типа ароморфозов. При интенсивном истреблении она же ведет к увеличению плодовитости, а при случайном характере элиминации, кроме того, к катаморфозам.

При более однородных жизненных условиях та же прямая индивидуальная элиминация ведет к более частным приспособлениям типа алломорфозов. При косвенной индивидуальной элиминации, связанной с ограниченностью жизненных средств, эволюция идет по пути прогрессивной специализации (теломорфоз), связанной с понижением плодовитости и уменьшением пластичности данной формы организмов (И. Шмальгаузен, 1939а).

Формы борьбы за существование характеризуются прежде всего как различные формы соревнования, связанные также с различными направлениями естественного отбора и определяющие через это характер эволюционного процесса. Индивидуальное соревнование определяет изменения структуры и функций организма, межсемейное соревнование — эволюцию форм размножения, а межгрупповое соревнование — распределение организмов и таксономическое их расхождение.

2. Численность популяции: типы динамики численности, факторы, регулирующие численность. Разница между колебаниями численности и отбором. Связь колебаний численности с динамикой частот генотипов.

I. Стабильный тип: малая амплитуда и длительный период колебаний численности (10-20 лет). Свойствен видам с хорошо выраженными механизмами популяционного гомеостаза, высокой выживаемостью, низкой плодовитостью, большой продолжительностью жизни, сложной возрастной структурой, развитой заботой о потомстве. Целый комплекс эффективно работающих регуляторных механизмов держит такие популяции в определенных пределах плотности. Такова, например, динамика численности крупных млекопитающих и птиц (китообразные, копытные, крупные рептилии).

II. Лабильный тип: более высокая амплитуда, периода 5-11 лет. Характерен для животных с меньшими размерами, меньшей продолжительностью жизни. Норма смертности таких животных выше, обилие повышается в периоды размножения. При этом различают три фазы колебательного цикла: нарастания, максимума, разрежения численности. Возврат к стабильному состоянию происходит быстро. Регуляторные механизмы не теряют контроля за численностью популяций, увеличивая свою эффективность вслед за увеличением плотности. Примером могут быть крупные грызуны, зайцеобразные, некоторые хищники, птицы, рыбы, насекомые с длительным циклом развития.

III. Эфемерный тип: вспышки рождаемости сменяются периодами депрессии, амплитуда очень высокая. Длина цикла до 4-5 лет. Прекращение действия модифицирующих факторов не вызывает быстрого возврата популяции в стабильное состояние. Динамика численности складывается из циклов, в которых различают пять обязательных фаз: нарастания численности, максимума, разреживания, депрессии, восстановления. Для популяций периодически характерны предельно высокий и необычайно низкий уровень численности. По фазам цикла также сильно меняются показатели размножения, возрастной и половой структуры популяции, физиологического состояния, поведения, а иногда и морфологических особенностей составляющих ее особей. Характерно для короткоживущих видов с несовершенной адаптацией, очень плодовитых, но и с высокой смертностью (мелкие грызуны, насекомые).

(Тип динамики численности – скорее популяционная, но не видовая характеристика. Популяции одних и тех же видов в различных условиях могут характеризоваться разным ходом динамики численности. Это объясняется преимущественно тем, что среди регуляторных механизмов большую роль играют межвидовые взаимосвязи, которые в пределах ареала вида могут быть разной степени напряженности. Так, многие виды, которые в природных условиях сдерживались врагами, проявляют склонность к вспышкам массового размножения в садах и на полях, где ослаблен биологический контроль.)

Эволюционное значение популяционных волн в том, что они:

· изменяют частоты аллелей (малочисленные на пике волны могут проявиться фенотипически, а на спаде — исчезнуть из генофонда);

· на пике волны изолированные популяции сливаются, растет миграция и панмиксия, растет гетерогенность генофонда;

· популяционные волны изменяют интенсивность природного отбора и его направление.

Источник

Элиминация как способ осуществления естественного отбора формы элиминации

Борьба за существование и естественный отбор

Мутации, как было отмечено выше, могут выражаться по-разному и включаться в жизнь популяции через скрещивание и в результате борьбы за существование. Формы и последствия борьбы за существование крайне разнообразны. Они определяют пути дальнейшей эволюции; создание новых форм идет всегда исключительно через соревнование особей внутри данной популяции. Борьба за существование включает в себя две стороны: с одной стороны, различные формы элиминации, т. е. уничтожение особей, с другой — активную или пассивную конкуренцию между особями одного вида.

Типы элиминации крайне разнообразны. Различают общую элиминацию, или случайную истребляемость, носящую постоянный или периодический характер (период дождей, засухи, размножение хищника), не зависящую от индивидуальных свойств организма. Гибель зависит от слепого случая, а не определяется индивидуальными свойствами. В этом случае могут выжить более плодовитые пары — естественный отбор будет происходить на максимальную плодовитость. Если общая элиминация имеет возрастной характер, то при высокой истребляемости взрослых происходит удлинение личиночной стадии, наоборот, при высокой истребляемости личинок удлиняется взрослая фаза.

Индивидуальная элиминация, или избирательное устранение, зависит от индивидуальных отличий особей и может иметь постоянный или периодический характер; элиминация бывает прямой или косвенной. Прямая элиминация связана с действием физических факторов, с неблагоприятными метеорологическими условиями, воздействием крайних температур, ветра, потоков воды, колебанием концентраций солей. В этом случае переживают наиболее стойкие, наиболее защищенные особи.

Биологические факторы (нападение хищников, паразитов) также приводят к прямой элиминации, к отбору более активных особей с более совершенными органами чувств, инстинктами, вооруженных средствами активной защиты. Эта форма элиминации имеет значение в морфофизиологическом совершенствовании организации, в прогрессивной эволюции.

Косвенная элиминация вызывается физиологическими факторами, приводящими к ослаблению организма вследствие голодания, к снижению его плодовитости, к устранению от размножения; все это соответственно способствует истреблению другими факторами (физическими и биологическими). Косвенная элиминация приводит к отбору наиболее успешно добывающих пищу, наиболее продуктивно ее использующих, к совершенствованию органов чувств, средств нападения, пищевой специализации.

Семейная элиминация приводит к уничтожению целых семейств и вместе с тем вызывает отбор семейств, обладающих наиболее защищенными кладками, наиболее совершенными средствами защиты икры, приводит к улучшению способов заботы о потомстве (строительство гнезд, охрана потомства).

Групповая элиминация, основанная на генетической близости между особями одной естественной группы (популяции, подвида), приводит к истреблению целых популяций или вытеснению их другими формами. Она вместе с индивидуальной элиминацией способствует распределению форм по различным биотопам, служит источником дивергенции и обеспечивает эволюцию каждой группы.

Элиминация приобретает индивидуальный характер только через соревнование генетически разнородных особей внутри одной популяции. Различают индивидуальное активное и пассивное соревнование между отдельными особями одной популяции. Активное соревнование в первую очередь выражается в конкуренции за жизненные средства — пищу, свет, воду, солнце и т. д. Пассивное соревнование проявляется в борьбе с физическими и биологическими факторами за сохранение жизни и оставление потомства.

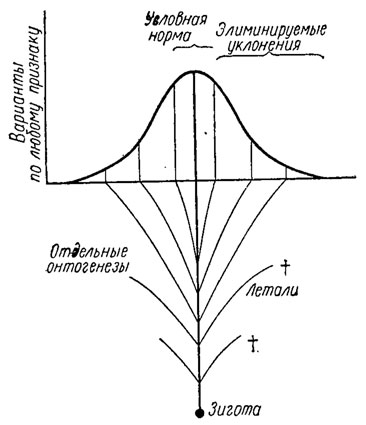

Различают две основные формы естественного отбора: стабилизирующую и движущую. Стабилизирующая форма естественного отбора направлена на поддержание установившегося «нормального» строения и жизненных функций организма, его приспособленности на всех стадиях развития к данным условиям существования и обеспечивает установление оптимальной жизнеспособности и плодовитости; она реализуется на основе селекционного преимущества представителей средней нормы перед всеми отклонениями от этой нормы и означает известное динамическое равновесие между популяцией и внешней средой. Эта форма естественного отбора ведет к сохранению фенотипического однообразия популяций как генетических систем, к развитию регулирующих механизмов, поддерживающих устойчивость развивающейся особи, популяции и вида к элиминации всех особей, отклоняющихся от фенотипа (рис. 19).

Рис. 19. Схема стабилизирующего отбора (Шмальгаузен, 1969). Уклонения в онтогенетическом развитии, ведущие к образованию крайних вариантов, элиминируются. Сохраняются и свободно накапливаются лишь варианты, находящиеся в пределах нормы

Движущая, или творческая, форма естественного отбора наиболее важная в эволюционном процессе. Накопленная в популяции изменчивость находится под контролем цитофизиологических механизмов и экологических факторов. Все природные популяции обладают значительной наследственной изменчивостью, которая служит источником эволюционных изменений. При изменении формы элиминации изменяется направление действия естественного отбора; естественный отбор создает и перестраивает аппарат индивидуального развития, направленного на приобретение новой нормы реакции, соответствующей видоизмененным условиям жизни. Из относительно однородной популяции возникают разнородные группы, и эти различия с течением времени углубляются, группы внутри популяций все более обособляются, увеличивается разрыв внутри непрерывной цепи изменчивости, и многообразие приобретает прерывистый характер. Две основные группы факторов внешней среды оказывают влияние на направление и величину давления отбора: а) климатические факторы, б) биотопические и биотические факторы.

Они влияют на географическую изменчивость, т. е. на те различия, которые наблюдаются у пространственно разделенных популяций. Не менее важна хронологическая изменчивость организмов во времени, связанная с действием тех же факторов.

Источник