- Коммуникационный процесс: этапы, суть, элементы и интересные факты

- Коммуникация

- Задачи процесса и их составляющие

- Элементы и этапы коммуникационного процесса

- Задачи этапов

- Этапы

- Суть проблемы понимания этапов

- Появление идеи

- Кодирование и выбор канала

- Передача

- Декодирование

- Обратная связь

- XIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2021

- Элементы коммуникационного процесса

Коммуникационный процесс: этапы, суть, элементы и интересные факты

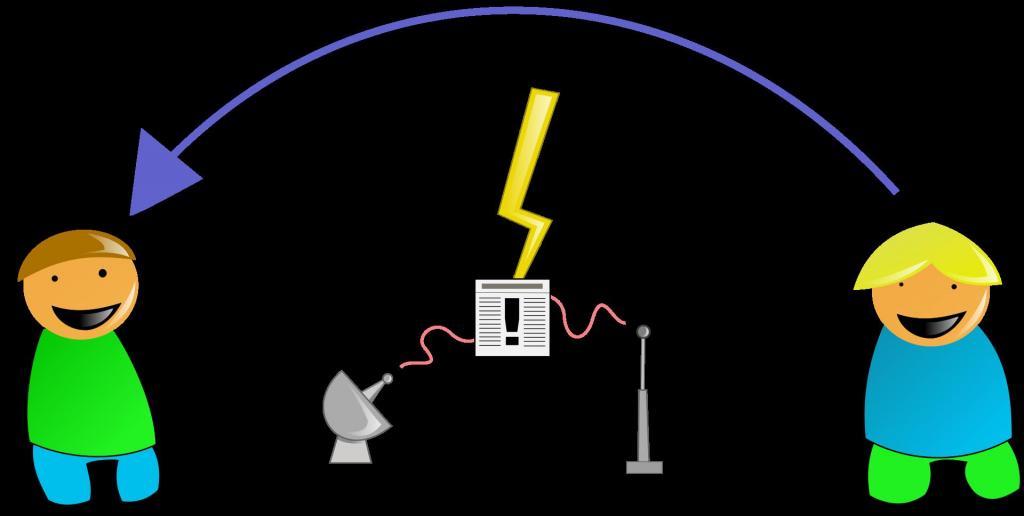

Этапы коммуникационного процесса включают в себя своеобразные уровни для достижения цели. Сам процесс означает последовательный обмен информацией между людьми или группами людей. Главная цель — это сделать так, чтобы информация была получена адресатом и полностью усвоена им. Важно также то, что если взаимопонимания между членами процесса нет, то означает, что цель не достигнута.

Коммуникация

Коммуникационный процесс представляет собой обмен информацией и сведениями между двумя участниками. Он проявляет себя за счет определенных функций.

Функции коммуникации в современной организации:

Задачи процесса и их составляющие

Сам процесс распространения информации может воспроизводиться с целью выполнения определенных задач. Все это происходит за счет:

- правильной расстановки приоритетов и целей;

- объяснения, каким лучше воспользоваться способом;

- понимания того, что человек понял, что именно от него требуется;

- проверки понимания;

- учета собственного мнения собеседника;

- обмена информацией;

- взаимным планированием последующих действий;

- информирование о том, что цель достигнута.

Этапы коммуникационного процесса состоят также и из задач самого взаимодействия, поэтому они являются базой для их формирования. Главное — это знать все тонкости процедуры. В таком случае не возникнет потенциальных проблем в понимании между людьми.

Элементы и этапы коммуникационного процесса

Чтобы процесс коммуникации прошел успешно, необходимо не только знать понятие коммуникационного процесса. Важны и основные этапы. Их предусмотрено всего четыре. Коммуникационный процесс и его этапы — это важная информация, которая помогает дойти до взаимопонимания между участниками.

Коммуникационный процесс, его элементы и этапы подразумевают полное понимание тонкостей адресантом, так как в случае непонимания могут возникнуть осложнения в виде появления вопросов, агрессии и игнорирования.

Задачи этапов

Когда происходит взаимодействием между людьми, как и адресат, так и адресант, проходят через ряд этапов. Задачами основных этапов коммуникационного процесса являются конструирование сообщения, применения любого выбранного канала передачи информации. Главное следить, чтобы по мере прохождения всех этапов качество информации не изменялось. Иными словами, она должна оставаться в первозданном виде.

Этапы

Этапы коммуникационного процесса, обмена информацией — это основные стадии, которые нужно пройти, прежде чем завершить процесс.

- в первую очередь происходить появление идеи;

- ее кодирование и выбор канала передачи информации;

- собственно отправление сообщение адресату;

- процесс интерпретации информации, то есть объяснения;

- получение ответной реакции.

Суть проблемы понимания этапов

Понятие коммуникационного процесса, основные элементы, этапы являются составляющими обмена информацией. Зачастую это вызывает некоторые осложнения, которые связаны с плохим пониманием терминов. В основном именно этапы коммуникации вызывают вопросы, поэтому важно знать их дефиницию, а также цели и последствия.

Появление идеи

Понятие коммуникационного процесса, основным элементом которого является именно идея, очень важно для успешного общения между людьми. В первую очередь от адресанта требуется формулировка злободневной для него и собеседника темы. Роль самого отправителя на этом этапе коммуникационного процесса важна, так как именно он кодирует информацию, анализирует ее и передает. Важно то, что необходимо сделать сообщение не только содержательным по смыслу, но и понятным для окружающих. Если тема будет неактуальной, то коммуникация оборвется, так и не начавшись.

Прежде чем подавать готовую, казалось бы, информацию, необходимо проверить ее, учитывая многие факторы. В первую очередь, конечно, это взгляды собеседника. Если адресант плохо знаком с человеком, то лучше начать с лояльной, нейтральной темы о погоде и прочем. Лишь после того как адресат уже известен отправителю, можно приступать к более глубокой беседе, смысл которой зависит от общих интересов.

Кодирование и выбор канала

Пройдя предыдущий этап коммуникационного процесса, информация пока является «зеленой», ее рано преподносить. Отправитель должен обыграть ее соответствующими жестами, кодами, чтобы адреса видел заинтересованность и более полно воспринял сообщение.

Адресант также в праве выбрать способ передачи сообщения, так как они могут быть разнообразными. Если общение вживую не представляется возможным, то вполне подойдет электронная почта, видеозаписи или аудиосообщения, или же простое СМС-сообщение. Также возможен вариант с отправлением письменного сообщения, но сегодня мало кто использует такой тип. Главное — это проследить за тем, чтобы информация не искажалась из-за используемого канала.

В современной теории коммуникации предполагают, что наилучшим способом ведения диалога или полилога будет использование нескольких способов передачи информации. В среднем, использование двух каналов вполне оптимально. Между временем передачи информации по двум каналам должна быть разница, так как единовременное сообщение будет выглядеть достаточно нелепо. Важно правильно подобрать момент и применять в первую очередь наиболее распространенный вариант канала.

Например, сначала адресант отправляет сообщение через СМС, а через какой-то период более углубленно обсуждает тему с человеком вживую. Таким образом коммуникация станет успешной, так как информация будет понята лучше за счет повторения.

Передача

На этом этапе уже происходит собственно сам процесс активации канала, то есть происходит передача. Сам этап не является коммуникацией, он выполняет роль достижения этой цели.

Информация переходит от адресанта к адресату за счет использования определенных знаков. Знаковые системы присущи для многих видов коммуникации, например, вербальное и невербальное общение. Оно включает в себя конкретную систему знаков, которую человек использует, когда хочет передать данные другому.

Невербальное общение собирает в себя все знаки, которые человек может использовать без слов. Это жесты, мимика, телодвижения, взгляд и многое другое. Все эти знаки нужны для того, чтобы отправитель как можно больше экспрессии и добавочного смысла ввел в основное сообщение. Это так, потому что, как правило, невербальное общение само по себе не происходит, оно является дополнением к вербальному.

Вербальная коммуникация подразумевает использование в качестве знаков букв и звуков алфавита конкретного языка. Человек выстраивает эти знаки определенным способом и получает слова. Это уже более значительные единицы коммуникационного процесса.

Декодирование

После того как информация получена адресатом, он всяческими способами декодирует, перестраивает на свой лад. То есть сам этап понимается как перевод получателем информации в собственные мысли. Все символы, которые передавал адресант, будут усвоены адресатом в полной мере, и он сможет понять то, что до него хотели донести. Бывают случаи, когда ответной реакции получателя не нужно, тогда коммуникация останавливается на этом этапе.

В этом выражается неравная система коммуникации, так как в случае когда отправитель передает информацию, он сначала формулирует идею по смыслу, затем кодирует, передает. Адресат же узнает смысл донесенного до него сообщения вместе с прохождением этапа декодирования.

Обратная связь

Процесс восприятия информации получателем и ответная реакция — это этап, при помощи которого отправитель поймет, понято ли сообщение или нет. На этой стадии получатель должен стать отправителем, чтобы передать свои мысли обратно, как доказательство полного понимания и свидетельство того, что коммуникация прошла успешно.

Коммуникация предусматривает, что весь процесс должен иметь двустороннюю направленность. Это необходимо для того, чтобы в случае непонимания адресат сказал об этом. Тогда сообщение будет отправлено повторно, в более понятной форме. Особенно такое восприятие актуально в сфере взаимоотношений начальника и подчиненного. Чтобы работа была комфортной, понятной, необходима отдача от работников. В противном случае персонал будет недоволен работой и начальником, а руководитель – своими подчиненными.

Шум в общем списке этапов не занимает место, так как он, скорее всего, является просто фактором при совершении всех этапов. Но он достаточно важен, так как посторонние шумы окружающей среды могут вызывать осложнения в понимании информации. Также сообщение может быть плохо услышано, поэтому адресат поймет совершенно иное, ложное. В качестве источников шума могут выступать громкая музыка, звуки строительства, машинные сигналы и многое прочее.

Чтобы шум не вызывал осложнения коммуникации, необходимо выбирать тихое, спокойное место с приятной, расслабляющей атмосферой.

Источник

XIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2021

Элементы коммуникационного процесса

Коммуникационный процесс – это процесс обмена информацией между двумя или более людьми. Его цель – обеспечить передачу и понимание информации, являющейся предметом обмена. Если взаимное понимание не достигается, то коммуникация не состоялась, из чего следует, что обе стороны играют в ней активную роль.

Коммуникационный процесс – это взаимодействие совокупности элементов. Существует пять базовых элемента коммуникационного процесса.

1. Отправитель – лицо, генерирующее идею или собирающее информацию и передающее ее.

2. Сообщение – непосредственно информация.

3. Кодирование и декодирование

4. Канал – средство передачи информации (устная передача, совещания, телефонные переговоры, письменная передача, служебные записки, отчеты, электронная почта, компьютерные сети).

5. Получатель (адресат) – лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее.

В самом общем виде коммуникационный процесс можно описать следующим образом: отправитель (источник), цель которого заключается в том, чтобы оказать то или иное воздействие на получателя, передает определенное сообщение. Сообщение может быть закодировано с помощью вербальных (невербальных) знаков, символов, содержащих те или иные смыслы. Получателю для понимания смысла передаваемого сообщения необходимо его раскодировать (декодировать). Коммуникация предполагает и обратную связь, благодаря которой отправитель убеждается, что сообщение дошло до адресата и соответствующим образом проинтерпретировано.

Отправитель (источник, коммуникатор) – лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее ее, цель которого заключается в том, чтобы оказать то или иное воздействие па получателя, передает определенное сообщение.

В качестве источника могут выступать отдельные индивиды, группы людей, общественные институты (государственные учреждения, политические партии, общественные организации, фирмы и т.п.). В последнем случае мы имеем дело с определенной абстракцией, ведь конечным отправителем и получателем всегда бывает единичный человек.

Источник является инициатором коммуникативного процесса, который начинается только тогда, когда у отправителя возникает потребность в создании и передаче какого-либо сообщения. Следует иметь в виду, что создатель сообщения не всегда выступает в роли коммуникатора, непосредственно это сообщение передающего (данное положение касается массовой коммуникации).

Отправитель (источник) пытается заранее определить, какого рода впечатление должно сложиться у получателя от переданного сообщения, т.е. как информация будет воспринята и интерпретирована получателем. При этом нет гарантии, что получатель поймет отправителя именно так, как хотел бы последний.

Чувство доверия получателя к отправителю сообщения имеет огромное значение для эффективного убеждения в маркетинговых коммуникациях. Именно поэтому в рекламе различных предлагаемых товаров или услуг часто прибегают к мнению «эксперта и специалиста» в соответствующих областях. В качестве специалиста в той или иной сфере потребления могут выступить хорошо известный ученый, представитель фирмы с хорошей репутацией или вообще любой другой публичный человек с устойчивым позитивным имиджем. Специалисты рекламы уже давно используют в своей работе тот факт, что для повышения общей эффективности воздействия на большинство потребителей достаточно прибегнуть к коммуникативному акту с высокой степенью экспрессивности и демонстрируемой убедительности сообщения характеристик товара, нежели к простому перечислению их истинного содержательного значения, пусть и к весьма полезному и истинному.

Важными факторами, влияющими на процесс коммуникации, силу воздействия информационного акта на аудиторию, его интерпретацию, выступают общая ситуация (благоприятная, неблагоприятная или нейтральная), тема сообщения, время сообщения, а также способ представления (кодирования) сообщения.[1]

Кодирование и декодирование

Цели кодирования — доведение замысла (идеи) отправителя до получателя; обеспечение такой интерпретации сообщения получателем, которая адекватна замыслу отправителя. Иными словами, получатель должен воспринять смысл сообщения именно таким, какой был вложен его отправителем. Для этого используются системы кодов — символов и знаков, одинаково интерпретируемых обеими сторонами.

В литературе по коммуникативистике нет однозначной трактовки понятия «код». Многие авторы (Р. Бландел, А.Б. Зверинцев, В.Г. Корольке, А.П. Панфилова и др.) понимают коды в самом широком плане — как любую форму представления информации (идеи, сообщения) или как набор однозначных правил, посредством которых сообщение может быть представлено в той или иной форме. Человеческая речь при таком понимании также представляет собой один из кодов. Это означает, что в результате кодирования сообщение превращается в последовательность произносимых слов.

Встречается и более узкое — «техническое» — понимание термина «код». Оно сложилось в технических науках под влиянием «математической теории связи (коммуникации)» и использования технических средств коммуникации. Именно такое понимание предлагает К. Черри. Он пишет: «Сообщения могут быть закодированы после того, как они уже выражены посредством знаков (например, букв английского алфавита); следовательно, код — это условное преобразование, обычно взаимно однозначное и обратимое, с помощью которого сообщения могут быть преобразованы из одной системы знаков в другую. Типичными примерами здесь могут служить азбука Морзе, семафорный код и жесты глухонемых. Поэтому в принятой нами терминологии четко различаются язык, органически развивавшийся на протяжении длительного времени, и коды, которые изобретены для некоторых специальных целей и подчиняются четко сформулированным правилам» (Черри К. Человек и информация. М., 1972. С. 29).

В коммуникативистике под кодированием часто понимают соответствующую переработку исходной идеи сообщения с целью ее доведения до адресата. Например, политическая программа партии может быть представлена в виде брошюр, в виде листовок, распространяемых 8 период избирательной кампании в публичных местах, в виде передовиц в партийной прессе, коротких рекламных роликов на Радио и телевидении, пресс-конференций и т.д. Для каждого из Перечисленных случаев характерна особая форма представления Информации, использования языка и других коммуникативных средств доведения сообщения до адресата. [3]

Сообщение – собственно информация, представляющая собой цельную систему взаимосвязанных единиц закодированных сигналов, отличающихся новизной или непохожестью па предыдущий опыт познания о тех или иных явлениях бытия, закодированная с помощью символов. Сообщение может быть зашифровано и передано с помощью вербальных и (или) невербальных знаков, символов, содержащих те или иные смыслы.

Сообщение – это уже осмысленная и соответствующим образом закодированная информация. Сообщение может быть передано:

• при личной беседе, в процессе межличностной коммуникации;

• в ходе непосредственного выступления перед массовой аудиторией, не исключая использования технических средств оповещения;

• опосредованно, с помощью различных технических средств оповещения массы людей и множительной техники, прессы, радио, телевидения, компьютерной техники и электронной почты и пр.

Содержание сообщений составляют какие-либо значимые, привлекательные или актуальные для потребителя сведения, факты, аргументы, доводы, идеи, мнения, размышления, эмоционально окрашенная информация и т.д.

Как правило, сообщения представляют собой устные высказывания или текстовые массивы в виде письменной речи. Но в невербальной коммуникации сообщением может являться изображение (дорожный знак, рисунок, схема, фотография, фреска и т.д.), физический предмет (цветок в окне – сигнал-сообщение о провале явочной квартиры; архитектурное сооружение как символ-сообщение о некотором событии и его предназначении; сувенир в подарок как знак признательности; «черная метка» как знак приговора и пр.), или даже информация-сигнал, передаваемая и принимаемая на неосознаваемом уровне, но влияющая на настроение и самочувствие человека (заразительный смех талантливого клоуна или скорбно-трагическое лицо угнетенного искренним горем человека и т.д.).[2]

С точки зрения канадского ученого Маклюэна, «средство и есть сообщение», т.е. не столько важно само содержание сообщения, сколько то, в какую форму оно облачено и каким образом осуществляется процесс передачи сообщения (какие средства для этого используются). В своих тезисах Маклюэн подчеркивает, что техническим средствам коммуникации принадлежит важная роль в истории цивилизации, так как именно они, образно говоря, создавая инструментарий общения (алфавит, печать, пресса, а главное – радио, кино, телевидение и пр.), формируют характер передачи информации и восприятия мира [1] .

Более того, по мнению Маклюэна, технические средства связи, структурируя характер передачи информации, влияют не только на ее форму, но и на содержание, подчиняя его тем или иным типам кодификации реальности. Например, печатные средства создают линейный принцип кодификации и восприятия мира, а электронные медиа (антипод печатных средств коммуникаций) обуславливают мозаичный принцип восприятия окружающего пространства, основанный на аудиовизуальной образности, влияя даже на содержательные понятия языка людей (появились в обиходе такие феномены общения, как SMS; смайлики – картинки, заменяющие и упрощающие целые словосочетания; молодежный сленг и фразеологизмы и пр.).

Канал – способ или средство передачи информации, с помощью которого сообщение передается от источника информации к получателю. Понятие «канал» появилось в коммуникологии благодаря исследованиям, проводимым в рамках математической теории связи (коммуникации), исследованиям технических средств связи.

• на технические (СМИ: пресса, теле- и радиопередачи; электронные средства коммуникации: радиорелейная, телефонная и телеграфная связь, компьютерная техника и Интернет);

• межличностные (непосредственный обмен информационными посланиями между источником и получателем).

Тем не менее термином «канал» целесообразно обозначать маршрут, используемый для передачи сообщения. «Коммуникационный канал – это реальная или воображаемая линия связи (контакта), по которой сообщения движутся от коммуниканта к реципиенту» [2] .

Межличностные средства коммуникации можно разделить:

К вербальным средствам коммуникации относятся: говорение, письмо, слушание, чтение.

К невербальным: взгляды, позы, интонация, имидж, мимика, жесты, походка, пространственная организация среды.

Существует мнение, что каналы коммуникации, с точки зрения эффективности воздействия, располагаются в следующей иерархической последовательности:

1. Разговор «лицом к лицу».

2. Дискуссия в пределах небольшой группы лиц.

3. Выступления перед большой аудиторией.

4. Телефонный разговор.

5. Письмо, личное письменное сообщение.

6. Текст, напечатанный на машинке (компьютере).

7. Сообщение на большую аудиторию.

8. Материал (статья), отправленный прямой почтовой рассылкой.

9. Статья в виде информационного письма компании.

10. Новости в печатных СМИ.

11. Реклама в СМИ.

12. Наружная реклама. Щиты.

Как видно, наиболее эффективным каналом «убеждающей» коммуникации является «общение один на один», т.е. «лицом к лицу».[1]

Заключение: Подводя итоги, можно в краткости сказать, что коммуникационный процесс – это взаимодействие совокупности элементов. Существует четыре базовых элемента коммуникационного процесса: отправитель – лицо, генерирующее идею или собирающее информацию и передающее ее; сообщение – непосредственно информация; канал – средство передачи информации (устная передача, совещания, телефонные переговоры, письменная передача, служебные записки, отчеты, электронная почта, компьютерные сети); получатель (адресат) – лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее. Каждый из элементов коммуникационного процесса является его неотъемлемой частью, так как при отсутствии одного или нескольких элементов может быть утерян или искажен смысл коммуникационного процесса.

Источник